6 курс / Клинические и лабораторные анализы / Внутренние_болезни_Лабораторная_и_инструментальная_диагностика_Ройтберг

.pdf

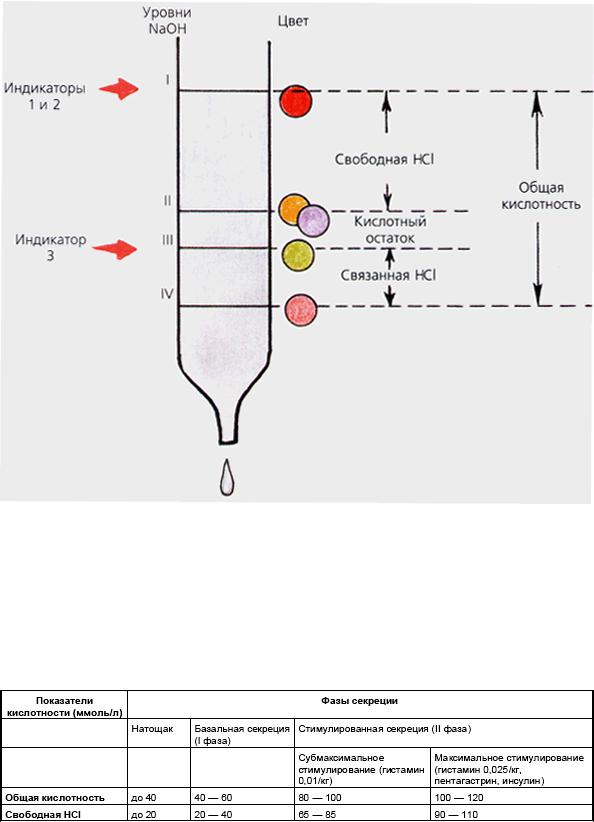

III уровень — момент первого появления лимонножелтой окраски;

IV уровень — момент появления красной (розовой) окраски. Расчет различных видов кислотности ведут следующим образом:

1.разница между I и II уровнем соответствует концентрации свободной HCl;

2.разница между I и IV уровнем соответствует общей кислотности;

3.разница между II уровнем и расчетным уровнем

NaOH, представляющим собой среднее арифметическое между III и IV уровнем (на рис. 4.71 обозначено красной точкой) соответствует концентрациисвязанной HCl;

4. разница между общей кислотностью и суммой свободной и связанной HCl соответствует концентрации органических кислот, присутствующих в желудочном соке (кислотному остатку).

Рис. 4.71. Четыре "уровня" NaOH, пошедших на титрование желудочного сока и соответствующих его различной окраске. Красной точкой обозначен уровень

NaOH (среднее арифметическое III и IV уровней), который используется для ориентировочного определения связанной HCl и концентрации

органических кислот

Приведем пример расчета различных видов кислотности. При титровании I уровень (исходный) раствора NaOH в бюретке равен 3,0 мл, II уровень — 4,3 мл, III уровень — 5,0 мл, IV уровень — 5,8 мл, среднее арифметическое между III и IV уровнем — 5,4 мл.

1.Концентрация свободной HCl = (4,3 — 3,0) X 20 = 26 ммоль/л.

2.Общая кислотность = (5,8 — 3,0 ) X 20 = 56 ммоль/л.

3.Концентрация связанной HCl = (5,4 — 4,3) X 20 = 22 ммоль/л.

4.Кислотный остаток = 56 — (26 + 22) = 56— 48 = 8 ммоль/л.

Метод определения кислотности в одной порции желудочного сока с тремя индикаторами. Титрование 5 мл профильтрованного желудочного сока вначале проводят в присутствии двух индикаторов (диметиламиноазобензола и фенолфталеина) до появления желто-оранжевого окрашивания (цвета «семги») (рис. 4.72, а, б), соответствующего моменту

нейтрализации свободной HCl. После этого добавляют в желудочный сок 1 каплю индикатора, состоящего из 0,5 г метилового красного, 0,5 г майгрюнвальда и 100 мл 50% раствора спирта. При этом окраска содержимого

стаканчика изменяется на розово-фиолетовую (рис. 4.72, в). После этого продолжают титровать до первого появлениязеленой окраски и отмечают уровень NaOH. Последующее

титрование приводит к полной нейтрализации всех кислых валентностей желудочного сока и появлению розового (красного)

окрашивания (уровень IV NaOH,

соответствующий общей кислотности) (рис. 4.72, г, д).

Рис. 4.72. Определение кислотности в одной порции желудочного сока с использованием трех индикаторов: диметиламиноазобензола (1), фенолфталеина

(2) и метил-рот + майгрюнвальд (3). Римскими цифрами I-IV обозначены уровни NaOH, пошедшего на титрование желудочного сока и соответствующие различной его окраске

Общую кислотность и концентрацию свободной HCl рассчитывают так же, как и в описанных выше методах (рис. 4.73). Концентрация связанной HCl соответствует

количеству NaOH, пошедшему на титрование от момента первого зеленого окрашивания (Ш уровень) до красного (розового) (IV уровень).

Рис. 4.73. Расчет общей, свободной, связанной кислотности и кислотного остатка по уровням NaOH при титровании одной порции желудочного сока с тремя индикаторами. Обозначение те же, что и на рис. 4.71

В табл. 4.4 приведены нормальные значения общей кислотности и концентрации свободной HCl натощак, в период базальной (I фаза) и стимулированной секреции (II фаза).

Определение дебита HCl

Для более достоверного представления о кислотообразующей функции желудка в настоящее время определяют

суммарное количество HCl (в ммоль), выделенной желудком

за определенный промежуток времени, обычно за 1 ч исследования (дебит-час). Этот показатель рассчитывают отдельно для периода базальной (I фаза) и стимулированной (II фаза) секреции. Согласно

современным представлениям базальную секрецию следует измерять в течение 1 ч, а максимальную секрецию — на протяжении двух часов после внутримышечного введения пентагастрина.

Показатель дебит-час HCl отражает истинную величину выделения желудком соляной кислоты. Расчет дебита HCl в ммоль/ч по следующей формуле:

где DHCl — дебит соляной кислоты (ммоль/ч), V — объем порции желудочного сока (мл), Е — концентрация HCl (ммоль/л).

Число слагаемых в формуле определяется числом отдельно собранных порций желудочного сока в течение часа (обычно 4). Деление на 1000 связано с тем, что концентрация HCl измеряется в ммоль/л, а объем порций — в мл, то есть в литрах, деленных на

1000.

Принципиально существует возможность определения дебитчаса любого вида выделенной желудком соляной кислоты: 1) свободной HCl; 2) связанной HCl; 3) всей HCl (свободной и связанной). Наибольшее практическое значение имеет

расчет двух показателей: 1) дебит-часа свободной HCl и 2) дебитчаса всей HCl (свободной и связанной).

Последний показатель, наиболее полно отражающий кислотообразующую функцию желудка, получил

название кислотной продукции. Он широко используется в клинической практике, особенно за рубежом. Показатель

кислотной продукции принято определять, исходя из цифр общей кислотности, однако процедура титрования желудочного сока в этом случае имеет некоторые особенности: она должна проводиться под контролем тщательно откалиброванного рН-метра до строго нейтральных значений желудочного сока (рН = 7,0). (Вспомните, что фенолфталеин приобретает красную окраску,

свидетельствующую о нейтрализации кислых валентностей только при рН более 8,2.) Таким образом определяют:

1.дебит-час HCl базальной секреции (базальная кислотная продукция, или BAO — basal acid output);

2.дебит-час HCl субмаксимальной секреции

(субмаксимальная кислотная продукция, или SAO — submaximal acid output);

3. дебит-час HCl максимальной секреции (максимальная кислотная продукция, илиMAO — maximal acid output).

В табл. 4.5. приведены нормальные величины дебитчаса свободной HCl и всей HCl (кислотной продукции) в зависимости от фазы желудочной секреции.

Важным показателем секреторной активности желудка

является так называемая пиковая кислотная продукция (PAO — peak acid output), которая вычисляется при проведении максимального пентагастринового или гистаминового (0,025мг/кг) тестов.

Для расчета пиковой кислотной продукции (РАО) используют соответствующие показатели (общую кислотность — Е и объем порции желудочного сока — V) в двух смежных 15-минутных порциях желудочного сока, в которых значения общей кислотности максимальны (рис. 4.74). Получасовую сумму кислотной продукции в этих двух 15-минутных порциях удваивают, получая пиковый дебит HCl за 1 ч (РАО в ммоль/ч):

Рис. 4.74. Расчет пиковой кислотной продукции при проведении максимального пентагастринового или гистаминового тестов

Следует помнить также, что для характеристики кислотообразующей функции желудка важны не только абсолютные значения базальной, субмаксимальной и максимальной кислотной продукции, но и их соотношение (рис. 4.75). У здоровых людей отношение ВАО

к SAO в среднем составляет 1 : 3 (0,3), а ВАО к МАО — 1 : 6 (0,2).

Таким образом, характеристика секреторной функции желудка складывается из оценки кислотности и

объема желудочного сока, уровня рН и дебита HCl, рассчитанных для различных фаз секреции.

Рис. 4.75. Соотношение базальной (ВАО), субмаксимальной (SAO) и максимальной (MAO) кислотной продукции у здоровых людей

Запомните

Основными показателями кислотообразующей функции желудка, которые наиболее часто рассчитываются для каждой фазы секреции (натощак, базальной, субмаксимальной и максимальной), являются:

1.количество желудочного содержимого (мл);

2.концентрация свободной HCl (ммоль/л);

3.общая кислотность (ммоль/л);

4.рН желудочного сока (см. ниже);

5.дебит-час HCl (кислотная продукция): ВАО, SAO и МАО,

которые рассчитываются по показателям общей кислотности (ммоль/ч);

6.пиковая кислотная продукция (РАО) после стимуляции пентагастрином (ммоль/ч);

7.дебит-час свободной HCl (ммоль/ч);

8.отношение базальной (ВАО), субмаксимальной (SAO) и максимальной (MAO) кислотной продукции.

Интерпретация результатов

В зависимости от концентрации свободной HCl в

желудочном содержимом в фазу базальной и/или стимулируемой секреции традиционно принято выделять:

1.нормоацидное состояние (normoaciditas);

2.гиперацидное состояние (hyperaciditas);

3.гипоацидное состояние (hypoaciditas);

4. анацидное состояние (anaciditas), или полное

отсутствие свободной HCl после максимальной стимуляции пентагастрином или гистамином.

Такое деление, несомненно, имеет определенное практическое значение для характеристики кислотообразующей

функции желудка, но, по современным представлениям, далеко не всегда соответствует истинному функциональному состоянию обкладочных клеток.

Запомните

Главными критериями определения кислотообразующей функции желудка являютсяабсолютные ее показатели:

1.значения кислотной продукции (дебит-час HCl) в фазе базальной и стимулируемой секреции (ВАО и МАО);

2.дебит-час свободной HCl в обе фазы секреции.

Относительные показатели кислотообразующей функции желудка (концентрация свободной HCl, общая кислотность и рН) имеют для подобной оценки меньшее диагностическое значение. (Ц. Г. Масевич, П. Н. Напалков).

При нормальной секреции HCl кислотная продукция и дебитчас свободной HCl как в фазу базальной, так и

стимулируемой секреции должны соответствовать значениям, приведенным в табл. 4.5. Концентрация же свободной HCl и общая кислотность в большинстве случаев также нормальны, хотя могут быть несколько повышенными или пониженными.

Повышение кислотообразующей функции желудка диагностируют в тех случаях, когда дебит-час свободной

HCl и показатели кислотной продукции увеличены в обе фазы секреции или, по крайней мере, во время базальной или стимулируемой секреции. Чаще это сопровождается также увеличением концентрации свободной HCl (hyperaciditas) и общей

кислотности, хотя возможна и противоположная динамика, а именно, уменьшение этих относительных

показателей (hypoaciditas). По данным некоторых авторов, в этих случаях речь идет об избыточном выделении не только кислого, но и щелочного (слизистого) компонентов желудочного сока.

Понижение кислотообразующей функции желудка диагностируют при снижении кислотной продукции как

в фазе базальной, так и в фазе стимулируемой секреции, что в большинстве случаев сопровождается также уменьшением концентрации свободной HCl (hypoaciditas) и общей кислотности. Следует помнить, однако, что иногда на фоне уменьшения кислотообразующей функции желудка (по данным ВАО, МАО и РАО) может наблюдаться некоторое

увеличение концентрации свободной HCl (hyperaciditas), что обусловлено, вероятно, одновременным уменьшением образования слизистой желудка веществ

щелочного (бикарбонат) и слизистого характера (Ц. Г. Масевич и П. Н. Напалков).

Диагностическое значение определения состояния кислотообразующей функции желудка в полной мере раскрывается только при сопоставлении полученных данных с результатами эндоскопических, рентгенологических и морфологических (гистологических) исследований. Сама по себе величина кислотной продукции не позволяет поставить точный нозологический диагноз, поскольку при одном и том же заболевании ее уровень, так же как и функциональное состояние фундальных желез могут быть различными. Тем не менее существуют определенные и достаточно типичные корреляции между некоторыми нозологическими формами и состоянием секреторной функции желудка.