6 курс / Кардиология / Шляхто_Е_Вред_Кардиология_Национальное_руководство_2019

.pdfв клинической практике связано с их высокой антигипертензивной и антиангинальной эффективностью, метаболической нейтральностью и хорошей переносимостью.

Термин «антагонисты кальция» был впервые предложен в 1969 г. немецким ученым A. Flekenstein, ему же вместе с T. Goldfraind принадлежит приоритет в разработке и развитии концепции «кальциевого антагонизма». Общее свойство всех представителей АК - способность обратимо блокировать медленные кальциевые каналы, что не меняет концентрацию ионов кальция в плазме, однако снижает содержание этих ионов внутри клетки, поэтому более точное название препаратов этого класса - блокаторы медленных кальциевых каналов (БКК), однако наименование «антагонисты кальция» более распространено.

В настоящее время ниша, занимаемая АК в клинической практике, достаточно обширна, и существует

целый ряд показаний, при которых рекомендуемым препаратом для лечения является АК.

Классификация Выделяют три основные подгруппы АК:

•дигидропиридиновые (основной представитель - нифедипин);

•фенилалкиламины (основной представитель - верапамил);

•бензотиазепины (основной представитель - дилтиазем).

Иногда бензотиазепины и фенилалкиламины объединяют в одну подгруппу - недигидропиридиновые АК, или АК с пульс-урежающим действием. Кроме того, выделяют группы дифенилпиперазинов (циннаризин, флунаризин) и диариламинопропиламинов (бепридил).

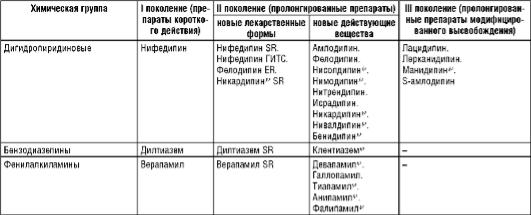

АК классифицируют не только по химической структуре, но и по продолжительности действия. Появились так называемые АК второго и третьего поколений, обладающие пролонгированным эффектом. Продление эффекта может осуществляться либо за счет использования специальных лекарственных форм (например, препаратов нифедипина продленного действия - нифедипин ГИТС), либо за счет применения препаратов иной химической структуры, обладающих способностью более длительно циркулировать в крови (например, амлодипин). Дигидропиридиновые АК III поколения характеризуются максимальной вазоселективностью и практически отсутствием отрицательного инотропного эффекта: индекс вазоселективности лерканидипина составляет 730:1, что существенно превышает индексы вазоселективности других АК - 193:1 у лацидипина, 95:1 у амлодипина, 6:1 у фелодипина и 3:1 у нитрендипина. Отрицательное инотропное действие лерканидипина в 857 раз менее выражено, чем у фелодипина, и в 667 раз, чем у нитрендипина.

Классификация АК, учитывающая как химическую структуру препаратов, так и продолжительность их действия, представлена в табл. 9.7.

Таблица 9.7. Классификация антагонистов кальция

Примечание. ГИТС - гастроинтестинальная система: SR, ER - форма замедленного высвобождения действующего вещества (sustained release, extended release).

Верапамил, нифедипин и дилтиазем - наиболее изученные представители АК, их считают препаратами-прототипами, и характеристику новых ЛС этого класса принято давать в сравнении с ними.

Механизм действия

Группу АК объединяет способность обратимо блокировать медленные кальциевые каналы L-типа (long-lasting large-capacitance, от англ. long-lasting - долгоживущий, large -

большой; имеется в виду проводимость канала), что не меняет концентрацию кальция в плазме, однако снижает содержание этих ионов внутри клетки. Таким образом, по отношению к ионам кальция препараты этой группы не оказывают никакого действия, поэтому более правильное название - блокаторы кальциевых каналов (calcium-channel blocker). Однако и в России, и за рубежом более популярным и привычным остается термин «антагонисты кальция» (antagonists of calcium). Медленные кальциевые каналы преимущественно находятся в клетках сердца, скелетных мышц, гладкомышечных клетках сосудов. В ССС кальциевые каналы L-типа (именно они блокируются препаратами АК) участвуют в поддержании электрической и механической активности миокарда и гладкомышечных клеток сосудов.

Несмотря на общее свойство АК блокировать медленные кальциевые каналы в гладкомышечных клетках сосудов, миокарда, клетках проводящей системы сердца, эта группа препаратов весьма неоднородна. У АК различных подгрупп тропность (сродство) к тканям неодинакова:

•производные дигидропиридина проявляют вазотропность и обладают выраженным вазодилатирующим эффектом;

•у верапамила (фенилалкиламины) высокая тропность к кардиомиоцитам;

•дилтиазем занимает промежуточную позицию между этими подгруппами.

Среди дигидропиридиновых АК существуют отличия в селективности к сосудам различных бассейнов: например, нимодипин проявляет большую селективность в отношении сосудов головного мозга, никардипин более селективно по сравнению с нифедипином действует на коронарные и церебральные сосуды, нисолдипин - на КА

(табл. 9.8).

Подобная тканевая селективность АК обусловливает различие их эффектов:

•умеренная вазодилатация у верапамила, который обладает отрицательными хронотропным, дромотропным и инотропным эффектами;

•выраженная вазодилатация у нифедипина и других дигидропиридинов, которые практически не оказывают влияния на автоматизм, проводимость и сократимость миокарда;

•фармакологические эффекты дилтиазема занимают промежуточное положение. Основные эффекты

•Антиангинальный, антиишемический - достигается путем влияния АК на кардиомиоциты и гладкомышечные клетки сосудов: уменьшение КДД в ЛЖ вследствие улучшения процессов диастолического расслабления сердечной мышцы; расширение коронарных сосудов обеспечивает улучшение кровоснабжения миокарда; расширение периферических сосудов и снижение общего периферического сопротивления; снижение системного АД; отрицательные ино-, дромо- и хронотропные эффекты (более характерные для недигидропиридиновых АК) обеспечивают уменьшение постнагрузки и потребности миокарда в кислороде. На тонус вен АК влияния не оказывают, преднагрузку не меняют.

•Антигипертензивный - реализуется за счет расширения сосудов и снижения общего периферического сопротивления, постнагрузки на сердце, уменьшения силы и частоты сердечных сокращений (отрицательные ино-, дромо- и хронотропный эффекты), за счет уменьшения чувствительности артериальных сосудов к эндогенным влияниям норадреналина, вазопрессина, гистамина, серотонина, ацетилхолина.

•Органопротективный (кардиопротективный) - реализуется через улучшение перфузии миокарда, уменьшение потребности миокарда в кислороде, снижение образования свободных радикалов и перегрузки кардиомиоцитов ионами кальция, что приводит к регрессу гипертрофии и клиническому улучшению функции ЛЖ. Нефропротективный эффект обеспечивается путем улучшения почечной гемодинамики, устранения вазоконстрикции почечных артерий за счет активации натрийуреза (и, соответственно, диуреза) и путем негемодинамических эффектов - улучшение функции эндотелия; подавление пролиферации мезангиальных клеток, ингибирование почечных эффектов эндотелина-1.

Таблица 9.8. Тканевая специфичность различных антагонистов кальция

• Антиатерогенный и антитромботический. АК улучшают реологические свойства крови, снижают агрегацию тромбоцитов за счет угнетения синтеза проагрегантных простогландинов, тормозят прогрессирование атеросклероза благодаря улучшению эндотелиальной функции - уменьшению влияния эндотелина-1 и улучшению эндотелийзависимого расслабления. Кроме того, АК приводят к ослаблению

воспалительных и пролиферативных реакций; ингибируют митогенное действие тромбоцитарного фактора роста и фактора, активирующего тромбоциты; вызывают модуляцию транскрипции гена, участвующего в провоспалительных изменениях; обладают антиоксидантным действием.

•Антиаритмический (характерен только для недигидропиридиновых АК - ААП IV класса) - реализуется за счет угнетающего влияния на активность СУ, АВ-проводимость). Существует зависимость: чем выше ЧСС, тем больше степень блокады, вызванной верапамилом, а также дилтиаземом (в меньшей степени) - это явление называют частотозависимостью.

•Снижение давления в легочной артерии и дилатация бронхов (характерно для дигидропиридиновых АК). Эффект реализуется за счет наличия кальциевых каналов L- типа в гладкомышечных клетках ЛА и бронхов. АК вызывают дилатацию сосудов малого круга кровообращения и тем самым обеспечивают снижение уровня ЛГ. Антиагрегантные и умеренные бронходилатирующие свойства приводят к нормализации вентиляционно-перфузионных отношений.

Фармакокинетика

Практическим врачам необходимо помнить о том, что на особенности клинического применения АК в определенной степени влияют их фармакокинетические свойства (табл. 9.9). Большинство АК назначают внутрь. Нифедипин, дилтиазем, верапамил, нимодипин имеют формы для парентерального введения.

АК - липофильные соединения, характеризующиеся быстрой скоростью всасывания. Биодоступность АК весьма вариабельна, что связано с наличием у них «эффекта первого прохождения» через печень. В плазме крови АК связываются с белками, преимущественно с альбуминами, и в меньшей степени с липопротеидами. Скорость достижения максимальной концентрации в плазме крови (Cmax) и период полувыведения зависят от лекарственной формы АК: 1-2 ч - у АК I поколения, 3-12 ч - у АК II-III поколений.

Поскольку гемодинамические эффекты АК зависят от дозы, важной фармакокинетической характеристикой АК с пролонгированным действием является соотношение Cmax к Cmin в плазме крови. Чем ближе величина соотношения Cmax к Cmin к 1, тем стабильнее плазменная концентрация в течение суток, отсутствуют резкие «пики» и «спады» концентрации препаратов в плазме, что, с одной стороны, обеспечивает стабильность эффекта, а с другой - не стимулирует стрессорные системы организма.

АК метаболизируются в печени: верапамил и дилтиазем образуют активные метаболиты, метаболиты дигидропиридиновых АК неактивны. Большинство АК обладают высокой скоростью метаболизма при первом прохождении через печень. Биодоступность АК первого поколения при приеме внутрь низкая и составляет 13-52%. Короткий период полувыведения объясняет необходимость принимать эти препараты несколько раз в день. Низкая биодоступность отмечается у фелодипина и исрадипина (15-25%), лерканидипина (10%) из-за высокой скорости метаболизма при первом прохождении через печень с образованием неактивных метаболитов (накопление препарата в липидном мембранном слое способствует длительной терапевтической активности лерканидипина, сохраняющейся до 24 ч). Амлодипин медленно абсорбируется, его

биодоступность выше, чем у других АК, - 60-65%. В плазме АК находятся преимущественно в связанном с белками состоянии (85-99%).

Нифедипин не обладает способностью накапливаться в организме, поэтому при регулярном применении в одной и той же дозировке его действие (как основное, так и побочное) не становится сильнее. Верапамил, напротив, при регулярном использовании накапливается в организме, это может привести к усилению как его терапевтического действия, так и к появлению побочных эффектов. Дилтиазем тоже может накапливаться в организме, но в меньшей степени, чем верапамил.

Практически для всех АК характерно изменение фармакокинетики с возрастом. Отмечено, что у пожилых больных снижается клиренс нифедипина, верапамила и дилтиазема и увеличивается период полувыведения этих препаратов, соответственно увеличивается частота их побочных эффектов. Для амлодипина также характерно снижение клиренса в пожилом возрасте. В связи с этим пожилым больным требуется особенно тщательный подбор дозы всех АК, причем начальные их дозы должны быть, как правило, меньше, чем обычно назначаемые. Исключением является АК III поколения лерканидипин: его фармакокинетический профиль у пожилых существенно не отличается от такового у лиц молодого возраста.

Наличие почечной недостаточности не оказывает существенного влияния на фармакокинетику верапамила, дилтиазема, амлодипина, лацидипина. При использовании нифедипина у больных с почечной недостаточностью, напротив, возможно увеличение периода полувыведения этого препарата и, как следствие, появление побочных эффектов. Нарушения функции почек и печени умеренной степени тяжести не оказывают значимого влияния на фармакокинетику лерканидипина, однако при выраженной почечной недостаточности требуется коррекция дозы препарата в связи с его кумуляцией при повторных приемах.

При печеночной недостаточности изменяется фармакокинетика практически всех АК. Сообщают о возможности возрастания концентраций этих препаратов у больных циррозом печени до токсического уровня.

Таблица 9.9. Основные фармакокинетические параметры антагонистов кальция

Побочные эффекты

Побочные эффекты АК различают в зависимости от подкласса препаратов и связаны в основном с тропностью ЛС тому или иному виду тканей.

Наиболее типичны для дигидропиридиновых АК побочные эффекты, связанные с периферической вазодилатацией:

•тахикардия (вследствие рефлекторной активации симпатического отдела нервной системы в ответ на периферическую вазодилатацию);

•отеки ног (как правило, тибиальные, иногда - на тыльной стороне кистей рук);

•гипотензия, головокружение, обмороки;

•головная боль, тяжесть в голове, шум в ушах;

•гиперемия кожи, ощущение чувства жара, потливость;

•проишемический эффект (учащение приступов стенокардии, эпизодов ББИ).

Для недигидропиридиновых АК характерны побочные эффекты, связанные с отрицательным инотропным эффектом и угнетающим действием на активность СУ и АВпроводимость:

•развитие АВ-блокады II-III степени;

•брадикардия;

•аритмии (особенно при внутривенном введении);

•СН;

•обратимые нарушения функции печени;

•задержка мочи;

•запоры;

•АВ-диссоциация (редко, на фоне верапамила).

К общим для всей группы АК относят следующие побочные эффекты:

•гипотензия;

•головная боль, головокружение;

•тошнота, рвота;

•гиперплазия слизистой оболочки десен;

•усталость и слабость;

•сонливость;

•синдром отмены (характерно для АК первого поколения);

•сердцебиение.

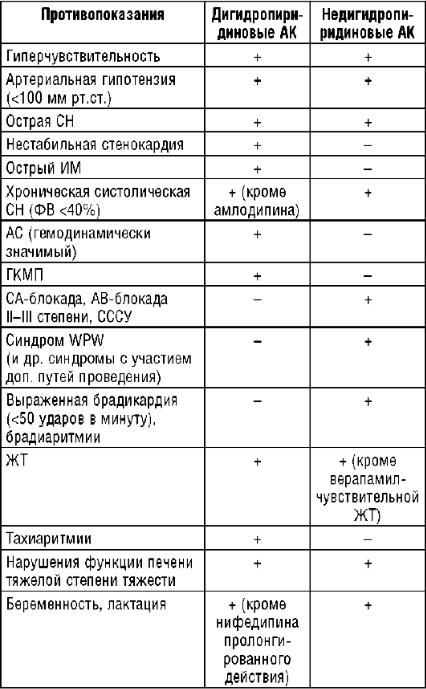

Противопоказания к назначению

Противопоказания к назначению также зависят от принадлежности препарата к дигидропиридиновым или недигидропиридиновым АК в связи с существенными различиями между этими подклассами (табл. 9.10).

Таблица 9.10. Противопоказания к назначению антагонистов кальция

Примечание. «+» - противопоказаны; «-» - не противопоказаны. Лекарственные взаимодействия

ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Следует иметь в виду возможность фармакокинетического взаимодействия АК с некоторыми другими ЛС. Наибольшую клиническую значимость, по-видимому, имеет способность верапамила увеличивать концентрацию дигоксина в крови, что нередко приводит к появлению побочных действий последнего. В связи с этим при добавлении к терапии верапамила у больного, получающего дигоксин, доза последнего должна быть предварительно уменьшена. Дилтиазем взаимодействует с дигоксином в значительно меньшей степени, чем верапамил, а взаимодействие нифедипина и дигоксина, повидимому, не имеет клинической значимости. Дилтиазем усиливает действие алпразолама, карбамазепина, такрина, теофиллина, триазолама, циклоспорина. Концентрацию последнего увеличивает и никардипин .

Верапамил и дилтиазем - ингибиторы печеночного изофермента цитохрома Р450 - CYP1A2, поэтому они могут менять концентрацию ЛС, метаболизирующихся этим изоферментом: амитриптилин, R-варфарин (правовращающий изомер, менее активная форма), галоперидол, имипрамин, клозапин, кломипрамин, кломипрамин, оланзапин, пар ацетамол, пропранолол, рилузол, такрин, теофиллин.

Все АК являются субстратом для изоферментов CYP3A3/4/5. Следовательно, ингибиторы этого фермента (интраконазол, кетоконазол, циметидин, кларитромицин, эритромицин и др.) способствуют повышению концентрации АК в плазме, а индукторы (дексаметазон, карбамазепин, фенобарбитал, рифампицин и др.) - снижению содержания АК в крови.

ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Не следует забывать и о возможности фармакодинамического взаимодействия АК с рядом ЛС. Так, при совместном назначении верапамила или дилтиазема с β- адреноблокаторами может суммироваться отрицательное инотропное действие этих препаратов, что нередко приводит к значительному ухудшению функции ЛЖ. Совместное применение дигидропиридиновых АК и β-адреноблокаторов, напротив, вполне оправдано, поскольку при этом нивелируются нежелательные эффекты обоих этих препаратов. Нифедипин, как правило, не следует назначать совместно с нитратами, поскольку такая комбинация может привести к избыточной вазодилатации, значительному снижению АД и появлению побочных эффектов.

Кроме того, необходимо помнить, что верапамил в комбинации с дизопирамидом усиливают негативный инотропный эффект, свойственный этим препаратам, поэтому такое сочетание считают опасным. Также недигидропиридиновые АК усиливают проаритмогенные свойства ААП.

Показания к применению

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ

АГ - одно из основных показаний к назначению АК. Все препараты этого класса обладают выраженным антигипертензивным эффектом, однако преимущество остается за дигидропиридиновыми АК II-III поколений. Основные задачи антигипертензивной терапии - улучшение прогноза заболевания и повышение качества жизни. Все современные антигипертензивные препараты должны удовлетворять этим условиям.

Современные международные рекомендации по лечению АГ достаточно четко определяют, когда именно АК должны служить для врача «препаратами выбора», т.е. когда врач должен отдавать предпочтение именно АК перед другими группами гипотензивных препаратов. Исходя из рекомендаций ЕОК, такими дополнительными показаниями к назначению дигидропиридиновых АК являются пожилой возраст, изолированная систолическая АГ, наличие стенокардии, атеросклероз периферических артерий, в частности атеросклероз сонных артерий; для недигидропиридиновых АК - стенокардия, атеросклероз сонных артерий и суправентрикулярная тахикардия (СВТ). Учитывая метаболическую нейтральность АК, они рекомендованы для лечения АГ у пациентов с метаболическим синдромом и СД. Кроме того, результаты исследований INVEST и INSIGHTC выявили уменьшение новых случаев СД при терапии АК. Следует помнить, что дигидропиридиновые АК - одна из немногих групп препаратов, которые врач может назначать беременным с АГ.

АК имеют существенно меньше противопоказаний к назначению, чем многие другие антигипертензивные препараты, и не вызывают ряда характерных для других антигипертензивных препаратов побочных действий.

АК входят в большинство рациональных комбинаций антигипертензивных препаратов: с диуретиками, с β-адреноблокаторами (дигидропиридиновые АК), с ИАПФ и БРА.

ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ

В настоящее время среди немногочисленных показаний к применению короткодействующего нифедипина остается неосложненный гипертонический криз, в том числе при беременности, вазоренальной АГ, у пациентов с ХОБЛ, болезнью Рейно, у больных с вазоспастической стенокардией. Однако, согласно рекомендациям по лечению неосложненного гипертонического криза Европейского кардиологического общества, в клинической практике рекомендуют применять дигидропиридиновые АК второго поколения (амлодипин, исрадипин, фелодипин).

СТЕНОКАРДИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Все АК обладают антиишемическим и антиангинальным действиями, однако в связи с тем, что ни для одного АК не было доказано благоприятного влияния на прогноз у больных ИБС, эти препараты относят к антиангинальным средствам второго ряда. В то же время применение АК у пациентов с ИБС имеет под собой прочное основание, т.к. АК способствуют устранению или уменьшению симптоматики болезни, а следовательно, повышению качества жизни больных. По выраженности антиангинального эффекта в целом антагонисты кальция практически не уступают нитратам и несколько превосходят β-адреноблокаторы. При стенокардии применяют недигидропиридиновые АК и дигидропиридиновые АК II-III поколений с длительным и ультрадлительным периодом полувыведения. Последние хорошо комбинировать с β-адреноблокаторами, а недигидропиридиновые АК - с нитратами, что позволяет усилить антиангинальный эффект и уменьшить побочные эффекты (тахикардию на фоне дигидропиридиновых АК и нитратов). Дигидропиридиновые производные показаны больным, у которых стенокардия напряжения, особенно сочетающаяся с приступами в покое, протекает на фоне синусовой брадикардии, АВ блокады II-III степени и/или сочетается с АГ. Препараты этой группы не следует использовать при лечении больных НС.

Верапамил показан больным с существенным возрастанием ЧСС и/или АД в ответ на ФН, с сопутствующими суправентрикулярными нарушениями ритма (ПЭ, ФП, ПУРТ).

Короткодействующий нифедипин, особенно в высоких дозах, при стенокардии напряжения применять не рекомендуют в связи с проишемическим действием препарата. При НС, остром ИМ и в ранний постинфарктный период категорически запрещено использовать нифедипин короткого действия в связи с увеличением смертности, выявленным в исследованиях HINT, SPRINT, SPRINT-2.

Проишемический эффект может регистрироваться при применении любых дигидропиридиновых АК за счет рефлекторной тахикардии, повышающей потребность миокарда в кислороде, и артериальной гипотонии, ухудшающей кровоснабжение миокарда и повышающей вероятность синдрома обкрадывания. Наименьшую вероятность развития проишемического эффекта наблюдают при использовании дигидропиридиновых АК III поколения.