6 курс / Кардиология / Хирургическая_инфекция_Практическое_руководство_П_Г_Кондратенко

.pdfГЛАВА 9. СЕПСИС

Сепсис (sepsis) в переводе с греческого «гниение» представ ляет собой особую форму тяжелой генерализованной инфекции, при которой макроорганизм не способен локализовать инфек ционный процесс.

Принятие решений Согласительной конференции Американ ского колледжа пульмонологов и общества специалистов крити ческой медицины – АССР/SCCM, состоявшейся в 1992 году в Чи каго, привело к унификации терминологии и упрощению клини ческой диагностики сепсиса. «Сепсис синдром системной воспали

тельной реакции на инвазию микроорганизмов различной природы; ха рактеризуется наличием очага инфекции и двух или более признаков синдрома системного воспалительного ответа».

В настоящее время сепсис представляют как патологический процесс с изначальным инфекционным очагом (вирусным, бакте риальным, грибковым), который в силу неадекватности защитных сил организма, обеспечиваемых преимущественно системами ес тественной (неспецифической) резистентности, проявляется гене рализованной диссеминацией инфекционного начала в условиях нарастающей иммунодепрессии, неспособной локализовать инфек цию, что приводит к развитию полиорганной недостаточности.

Таким образом, под сепсисом понимают генерализованную ин фекцию, для которой характерна спонтанная необратимость инфек ционного процесса, ациклическое течение. Так как сепсис развивает ся из местных очагов инфекции, его рассматривают, как осложнение заболеваний, послуживших причиной генерализации инфекции.

Характерные признаки сепсиса:

инфекционная природа (чаще условно патогенная флора);

ациклический характер клинического течения;

роль бактериальных токсинов и бактериемии в его патогенезе;

факт отсутствия специфического возбудителя;

феномен извращения реактивности макроорганизма.

Увеличение частоты сепсиса является следствием:

снижения чувствительности возбудителей к действию ан тибактериальных средств;

возрастания роли ассоциаций этиопатогенов и условно па тогенных микроорганизмов в качестве возбудителей хирургичес кой инфекции;

371

увеличения процента пациентов с признаками иммуноде фицита вследствие неблагоприятных изменений окружающей сре ды, экологии и техногенных катастроф;

увеличения процента пациентов с хроническими заболева ниями;

широкого применения инвазивных медицинских технологий (катетеризация вен, ИВЛ, методы экстракорпоральной детоксикации);

применения лекарственных препаратов с иммунодепрессив ными свойствами.

Термин «сепсис» носит обобщающий характер. Классификация АССР/SCCM рекомендует применять в клинике термин «сепсис», а не «септическое состояние», который лишен конкретной основы.

Констатация факта развития у пациента сепсиса ассоцииру ется с исключительной опасностью возникшей клинической ситу ации, с тяжестью течения и трудностью лечения, непредсказуемым исходом и высокой летальностью.

Ежегодные экономические потери, высокие показатели ле тальности, неудовлетворительные результаты лечения, увеличение сроков пребывания пациентов в стационаре превращают сепсис в серьезную медицинскую проблему.

Несмотря на все меры эпидемиологического режима и при менения современных антибактериальных средств, сепсис продол жает собирать скорбный «урожай» смерти среди пациентов.

В мире ежегодно сепсис диагностируют у 1,5 млн. пациен тов, в США – у 750 тыс. За период 1979 2000 г.г. отмечено увеличе ние частоты септических осложнений с 82,7 до 240,4 на 100 тыс. населения. Чаще всего сепсис осложняет легочные, абдоминаль ные и урологические инфекции. У 20 30% пациентов с диагности рованным сепсисом источник инфекции выявить не удается. В от делениях интенсивной терапии сепсис отмечается с частотой 2 11%.

Более 30% пациентов с хирургической патологией страдают гнойно воспалительными осложнениями, 80% из них госпитали зируются по неотложным показаниям. Частота развития послеопе рационных инфекционных осложнений при плановых операциях составляет 6,5%, ими же обусловлено 12% летальных исходов пос ле плановых и 27% после экстренных вмешательств. Внутриболь ничной инфекцией обусловлено от 11,5 до 27,8% всех гнойно воспа лительных осложнений хирургического стационара.

372

Наиболее высока частота сепсиса как послеоперационного осложнения при хирургических операциях на органах брюшной полости. Так операции на желчевыводящих путях, желудке, под желудочной железе, тощей кишке осложняются абдоминальным сепсисом у 5% пациентов, операции на толстой кишке у 15 30%, а разлитой перитонит у 20 40%.

Для хирургического сепсиса как доминирующей клиничес кой формы характерна высокая летальность. Ежегодно в мире по гибает от сепсиса около 500 тыс. пациентов (в странах Евросоюза – до 135 тыс., в США – до 250 тыс.). Тенденция увеличения леталь ности характерна для развитых стран Европы и США.

По данным научной литературы летальность пациентов с хирургическим сепсисом составляет 35 60%, колеблясь в зависи мости от локализации очага: при абдоминальном сепсисе – 65 89%, при панкреатогенном – 73 81%, посттравматическом – 41 48%. Наличие в крови у пациентов с сепсисом ассоциаций микроорга низмов повышает летальность в 2,5 раза. Проявления септическо го шока на фоне уже диагностированного сепсиса сопровождают ся чрезвычайно высокой летальностью, достигающей 90%. Разви тие септических осложнений увеличивает общую стоимость лече ния хирургических пациентов в 6 раз, составляя ежегодно 17 млрд. долларов в США и 7,6 млрд. евро в странах Евросоюза.

9.1. ДИАГНОСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ СЕПСИСА Клиническая диагностика сепсиса вытекает из классификации,

предложенной согласительной конференцией Американского кол леджа пульмонологов и общества специалистов критической ме дицины – АССР/SCCM (табл. 9.1.).

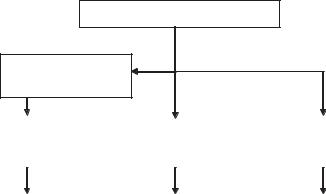

Локальное воспаление, сепсис, тяжелый сепсис, полиорган ная недостаточность – это звенья одной цепи в реакции организма на воспаление вследствие микробной инфекции. Тяжелый сепсис и септический шок являются следствием прогрессирования сис темного воспаления с развитием нарушений функций органов.

Иммунологическая диагностика сепсиса. Диагностика иммун ных расстройств имеет большое значение в клинической практике сепсиса, поскольку отражает степень иммунодефицита в начале за болевания, а также динамику, наблюдаемую в процессе лечения. Объективную картину состояния иммунитета отражают следующие показатели:

373

Таблица 9.1. Критерии диагностики сепсиса согласно решениям АССР/SCCM, 1992

Стадии патологического |

Клинико-лабораторные признаки |

||||||||

|

процесса |

|

|

|

|

|

|

||

Синдром |

системной |

Характеризуется двумя и более признаками из |

|||||||

воспалительной |

реакции |

следующих: |

|

|

|

|

|

||

– |

системная |

реакция |

- температура тела > 380С или < 360С; |

|

|||||

организма |

на воздействие |

- ЧСС > 90 уд/мин; |

|

|

|

||||

сильных |

раздражителей |

- ЧД > 20/мин или гипервентиляция |

|

||||||

(инфекция, |

|

операция, |

(РаСО2 < 32 мм.рт.ст.); |

|

|

|

|||

травма и т.д.) - System |

- лейкоциты крови > 12х109 или < 4х109, или |

||||||||

Inflammatory |

Responce |

наличие незрелых форм > 10%. |

|

|

|||||

Syndrome (SIRS) |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||||||

Сепсис |

|

|

Наличие очага инфекции и двух или более |

||||||

|

|

|

|

признаков синдрома системного воспалительного |

|||||

|

|

|

|

ответа. |

|

|

|

|

|

Тяжелый сепсис |

|

Сепсис, сочетающийся с органной дисфункцией, |

|||||||

|

|

|

|

гипотензией, |

нарушением |

тканевой |

перфузии. |

||

|

|

|

|

Проявлением |

|

последней |

является |

повышение |

|

|

|

|

|

лактата, олигурия, нарушение сознания. |

|||||

Септический шок |

Сепсис с признаками тканевой и органной |

||||||||

|

|

|

|

гипоперфузии, |

|

артериальной |

гипотонией, не |

||

|

|

|

|

устраняющейся |

проведением |

инфузионной |

|||

|

|

|

|

терапии, требующей введения катехоламинов. |

|||||

Синдром |

полиорганной |

Дисфункция двух и более органов. |

|

||||||

дисфункции |

|

|

|

|

|

|

|

||

Рефрактерный |

|

Артериальная |

|

гипотония, |

сохраняющаяся, |

||||

септический шок |

несмотря на адекватную инфузионную терапию, |

||||||||

|

|

|

|

применение |

ионотропной |

и |

вазопрессорной |

||

|

|

|

|

поддержки. |

|

|

|

|

|

прокальцитонин;

С реактивный белок;

фагоцитарная способность нейтрофилов;

уровни иммуноглобулинов IgM, IgG, IgA;

концентрация TNF, ИЛ 1, ИЛ 6, ИЛ 8, IFN γ ;

HLA DR,

СD 95.

Уровень острофазовых белков (прокальцитонин и С реактив ный белок) коррелирует со степенью воспалительного ответа. Кон центрация прокальцитонина более 2 нг/мл подтверждает факт ин фицирования поджелудочной железы и ретропанкреатической

374

клетчатки с чувствительностью 94% и специфичностью 84%. Со держание С реактивного белка в концентрации 50 мг/мл и выше с чувствительностью 98% и специфичностью 75% свидетельствует о развитии сепсиса. Уровень прокальцитонина 1,5 нг/мл и выше по зволяет идентифицировать сепсис с чувствительностью 100% и спе цифичностью 72%.

Определение концентрации цитокинов в сыворотке крови не имеет широкого распространения в клинической практике. Ни один из известных медиаторов не может рассматриваться как уни версальный. Уровень TNF α , ИЛ 1, ИЛ 6, ИЛ 8 в крови здоровых доноров составляет в среднем от 0 до 100 пкг/мл. Летальной счита ется концентрация 3000 4000 пкг/мл. Уровень TNF α коррелирует с ранними событиями (шок), ИЛ 8 – с более поздними клиничес кими проявлениями (ДВС, гипоксия). Высокая концентрация ИЛ 6 характерна для молниеносного развития септического шока и коррелирует с летальностью. Существует корреляция между ста бильно высоким уровнем TNF α , ИЛ 1 и летальностью у пациен тов с септическим шоком на фоне перитонита.

При сепсисе, обусловленном перитонитом, наблюдаются низкие показатели адгезии (37 44%) и фагоцитарной активности нейтрофилов, низкие уровни IgM, IgG в 1,5 3 раза ниже нормы. Улучшение состояния пациента сопровождается повышением фа гоцитарной активности нейтрофилов и концентрации иммуногло булинов. Экспрессия HLA DR на моноцитах понижена, а СD 95 (маркер апоптоза) на лимфоцитах – повышена. Положительная ди намика в процессе лечения приводит к восстановлению нормаль ной экспрессии этих антигенов.

Микробиологическая диагностика сепсиса является определя ющей в выборе режимов антибактериальной терапии. Результаты этиотропной терапии сепсиса лучше, чем эмпирической.

Бактериемия – выделение микроорганизмов из крови – явля ется одним из возможных, но не обязательных проявлений сепсиса. Отсутствие бактериемии не должно исключать возможности диагно за при наличии критериев, обозначенных выше (табл. 9.1.). При са мом скурпулезном соблюдении техники забора крови, применении современных микробиологических технологий даже у самых тяжелых пациентов частота выявления бактериемии не превышает 45%.

Выявление микроорганизмов в кровотоке у пациентов без

375

клиники синдрома системного воспаления расценивают как тран зиторную бактериемию, которая не всегда обусловлена сепсисом.

Однако, при подозрении на сепсис, микробиологические ис следования являются обязательным компонентом диагностичес кого поиска.

Абсолютными показаниями для микробиологического иссле дования крови являются стойкая гипертермия, озноб, гипотермия, лейкоцитоз, признаки полиорганной дисфункции. Пробы крови исследуют как можно раньше от появления лихорадки 2 3 раза с интервалом 30 60 минут.

Таким образом, клиническая значимость регистрации бакте риемии заключается в:

подтверждении диагноза и определении этиологии инфек ционного процесса;

аргументации тяжести течения патологического процесса;

обосновании выбора или смены режима антибиотикотерапии;

оценке эффективности терапии.

Особенностью современной этиологии сепсиса является при близительно одинаковая частота грамположительного и грамотри цательного сепсиса. Это произошло в результате увеличения роли таких грамположительных бактерий как Streptococcus spp., Staphylococcus и Enterococcus spp.

Инвазивность лечения увеличила долю инфекций, вызван ных условно патогенной флорой, в особенности S.epidermidis. Сре ди популяций различных видов стафилококка, возбудителей сеп сиса, отмечают неуклонное увеличение метициллин (оксациллин) резистентных штаммов.

Выросла частота сепсиса, вызываемого неферментирующи ми грамотрицательными бактериями (Pseudomonas aeriginosa и Acinetobacter spp.), а также Klebsiella pneumonia – продуцентов бета лактамаз расширенного спектра и Enterobacter cloacae. Повышение значимости этих микробов в развитии тяжелых инфекций связано с ИВЛ, увеличением применения цефалоспоринов 3 поколения и гентамицина.

Увеличение продолжительности жизни пациентов, перенес ших критические состояния, применение новых препаратов ульт раширокого спектра действия обусловили появление прежде ред ко встречавшихся в патологии микробов Enterococcus faecium,

376

Stenothrophomonas maltophilia, Flavobacterium spp., а также различ ных видов грибов.

И, наконец, существует определенная взаимосвязь между ло кализацией очага инфекции и характером микрофлоры, обуслов ливающей инфекционно воспалительный процесс. Важное значе ние, определяющее этиологию сепсиса, имеет факт патогенетичес кого участия кишечника. Патологическая колонизация кишечной микрофлоры, нарушение микроциркуляции ведут к нарушению проницаемости слизистой оболочки, что сопровождается трансло кацией бактерий и их токсинов в портальную систему, а затем и в систему общей циркуляции.

Достоверный диагноз сепсиса ставят на основании нали чия клинических проявлений инфекции или выделении возбу дителя, наличия синдрома системной воспалительной реакции, наличия лабораторных маркеров системного воспаления: специ фичным считают повышение в крови уровня прокальцитонина, С реактивного белка, интерлейкинов 1,6,8,10 и фактора некро за опухоли (TNF α ).

Учитывая вышеизложенное, принята концепция PIRO, ко торая характеризует (табл. 9.2.):

Р – предрасположенность к инфекции;

I – особенности этиологии и локализации первичного очага; R – системную реакцию организма на инфекцию;

O – наличие органной дисфункции.

Таблица 9.2.

|

Концепция PIRO |

|

|

Фактор |

Проявления |

Predisposition |

Возраст, генетические факторы, |

(предрасположенность) |

сопутствующие заболевания, |

|

иммуносупрессивная терапия и др. |

Infection (инфекция) |

Локализация очага инфекции, возбудитель |

|

инфекции |

Response (реакция) |

Клинические проявления инфекционного |

|

процесса (температура, тахикардия, |

|

уровень лейкоцитоза, концентрация |

|

прокальцитонина, С-реактивного белка |

Organ dysfunction |

Для оценки степени органной дисфункции |

(органная дисфункция) |

применяют шкалу |

377

Классификация сепсиса:

I. На основании природы возбудителя:

–бактериально грибковый (микст);

–полибактериальный;

–сепсис, вызываемый условно патогенными микроорга низмами аэробами (грамположительными и грамотрицатель ными): стафилококковый, стрептококковый, колибациллярный, псевдомонадный;

–сепсис, вызываемый анаэробами;

–сепсис, вызываемый патогенными микробами: микобакте риальный, менингококковый, брюшно тифозный, чумной.

II. По локализации очага и входным воротам инфекции:

–тонзилогенный;

–отогенный;

–одонтогенный;

–раневой;

–гинекологический.

Локализация иногда позволяет предположить и этиологию. Если входные ворота неизвестны, то сепсис определяют как крип тогенный.

III. По характеристике основного заболевания, вызвавшего сепсис.

Среди всех гнойно воспалительных заболеваний доминиру ет хирургический сепсис, который возникает:

–в случае генерализации инфекции у пострадавших от ране ний и травм;

–как осложнение острого деструктивного панкреатита;

–как послеоперационное осложнение (общехирургический сепсис), после выполнения операций на сердце и сосудах (ангио генный), на органах брюшной полости (абдоминальный).

IV. В зависимости от остроты и длительности течения выде ляют следующие формы сепсиса:

–молниеносный (длительностью до суток);

–острейший (от 1 до 3 суток);

–острый (до 2 3 недель);

–затяжной (более 3 недель).

При молниеносном сепсисе клиническая картина развивается бурно, буквально за несколько часов, при острейшей форме для этого требуется несколько дней, при острой – развитие процесса может замедлиться до нескольких недель.

378

Хронический сепсис характеризуется вялым течением и нали чием малозаметных изменений, которые наблюдаются месяцами.

Рецидивирующий сепсис характеризуется сменой периодов обострений, когда вся симптоматика получает яркое проявление, и периодов ремиссии с отсутствием сколько нибудь заметной кли нической картины.

Клинические проявления, позволяющие врачу заподозрить развитие сепсиса, разделяются на общие и местные (табл. 9.3.).

К общим признакам относятся ухудшение общего состоя ния пациента, головная боль, помрачение или даже потеря со знания, повышение температуры тела более 380С, ознобы, сни жение массы тела, геморрагическая сыпь на коже. Характерно нарушение функции паренхиматозных органов – почек, печени с развитием гепатита и желтухи, увеличение селезенки. Со сто роны желудочно кишечного тракта – септические поносы, от сутствие аппетита, тошнота, рвота.

Таблица 9.3.

Клиническая диагностика сепсиса

Сепсис

Наличие очага воспаления

|

|

|

|

Наличие двух или |

Местные признаки |

|

Общие признаки |

|

более критериев |

|

|

|

|

диагностики |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Бледность тканей в |

|

Головная боль, |

|

Температура тела |

ране, отечность, |

|

помрачение или |

|

>380C или <360C при |

вялость грануляций, |

|

потеря сознания, |

|

ЧСС >90/мин; ЧД |

скудное грязно-мутное |

|

лихорадка выше 380C, |

|

>20/мин; РаСО2 <32 |

или гнилостное |

|

озноб, |

|

мм рт.ст; лейкоциты |

отделяемое |

|

геморрагическая сыпь, |

|

крови >12х109 или |

|

|

понос, тошнота, рвота, |

|

<4х109, или незрелых |

|

|

желтуха, |

|

форм >10% |

|

|

спленомегалия |

|

|

|

|

|

|

|

379

К местным признакам относятся изменения, имеющиеся в инфицированной ране – бледность тканей, отечность, вялость гра нуляций, скудность отделяемого, которое имеет грязно мутный вид или приобретает гнилостный характер. До сих пор не существует объективных критериев изменений в местном очаге инфекции, при наличии которых можно достоверно утверждать, что происходит генерализация процесса в организме. Однако во всех случаях сеп сиса клиническая картина подтверждается изменениями в очаге.

В.Ф.Саенко и соавт. (2005) характеризуют вид септической раны следующим образом: значительно увеличивается отечность тканей, окружающих рану, появляется выраженная отечность кра ев самой раны, дно ее покрывается гнойно фибринозным налетом белого или серого цвета, отделяющегося с трудом.

В некоторых случаях отмечается обильное гнойное отделяе мое, по запаху которого можно судить о преобладании той или иной микрофлоры. Так, запах гниющего мяса наиболее характерен для Clostridium sporogenes, E.coli communis и Proteus vulgaris имеют за пах аммиака и мочи, возбудители гнилостной инфекции и бакте рии фузоспирохетозной группы – запах плесени и гнили.

Желтый и белый цвет гноя характерен для стафилококковой инфекции, зеленый – для зеленящего стрептококка, грязно серый

– для кишечной палочки и вульгарного протея, зелено синий – для синегнойной палочки и т.д.

Грануляции в ране имеют бледно серый цвет, легко кровото чат, что создает дополнительные пути для повторного инфицирова ния. В случае присоединения анаэробной инфекции или при обо стрении гнойного процесса в ране появляется чувство распирания.

Учитывая полиморфность общих признаков заболевания (жел туха, геморрагическая сыпь, высокая температура тела, увеличение селезенки и т.д.), дифференциальный диагноз следует проводить с ти фами, туберкулезом, бруцеллезом, малярией и т.д. При дифферен циации отличительным признаком сепсиса служит наличие мест ного очага инфекции и характерные местные проявления процесса в гнойной ране. Полная и быстрая ликвидация общих и местных проявлений воспаления после вскрытия гнойного очага служит от личительным признаком лихорадки при абсцессе, флегмоне и т.д.

380