6 курс / Кардиология / Карпов_Р_С_,_Дудко_В_А_Атеросклероз_патогенез,_клиника,_функциональная

.pdf

4.2.3. Изменения системной и регионарной гемодинамики |

321 |

энергетического обеспечения нагрузки у больных ИБС. В частности, при относительно высоких величинах удельного потребления кислорода (VO2) в покое и на стандартной (25 Вт) нагрузке, прирост VO2 в продол жении всей пробы у больных ИБС был существенно ниже, чем в конт рольной группе, что свидетельствует о выраженном снижении функци ональных резервов кардиореспираторной системы у этих пациентов. Вы деление углекислого газа (VCO2) у больных ИБС в покое и на стандарт ной нагрузке также было достоверно выше, чем у здоровых лиц. О сни жении резервных возможностей системы транспорта и утилизации кис лорода при ИБС свидетельствуют и более низкие значения кислород ного пульса (КП) и числа метаболических единиц (МЕТ) на пороговом уровне нагрузки при их относительно более высоких значениях по срав нению с контролем на стандартной ступени нагрузки. Эти причины обус ловливали у больных ИБС повышение кислородной стоимости выпол ненной работы.

Таблица 4.16

Изменения гемодинамических показателей при проведении антиортостатической нагрузочной пробы (АОНП) у здоровых лиц и больных ИБС (М±m).

Показатель |

Этапы АОНП |

Контрольная |

Больные ИБС |

Р |

|

|

группа (n=26) |

(n=133) |

|

|

|

|

|

|

ЧСС, в 1 мин |

ИС |

63,6±2,4 |

62,7±1,8 |

|

|

АОП |

62,2±2,3 |

61,8±1,9 |

|

|

ВП |

58,8±2,2 |

56,4±4,3 |

|

АД систолическое, |

ИС |

122,3±3,1 |

124,6±3,4 |

|

мм рт.ст. |

АОП |

123,4±4,2 |

126,3±3,2 |

|

|

ВП |

123,1±3,2 |

123,8±3,3 |

|

|

|

|

|

|

АД диастоличесое, |

ИС |

79,4±2,1 |

77,6±2,3 |

|

мм рт.ст. |

АОП |

80,1±2,3 |

78,5±2,2 |

|

|

ВП |

80,6±2,4 |

77,8±2,1 |

|

УИ, мл/м2 |

ИС |

48,3±2,3 |

43,9±l,8 |

|

|

АОП |

58,5±2,7** |

40,2±1,3 |

0,001 |

|

ВП |

50,3±2,7 |

41,2±2,0 |

0,001 |

СИ, л/мин/м2 |

ИС |

3,12±0,23 |

2,77±0,11 |

0,05 |

|

АОП |

3,79±0,26* |

2,73±0,13 |

0,01 |

|

ВП |

3,02±0,24 |

2,63±0,14 |

0,01 |

ОПСС, дин/с/см/5 |

ИС |

1366±63 |

1520±82 |

0,05 |

|

АОП |

1125±54** |

1665±93 |

0,001 |

|

ВП |

1386±76 |

1667+83 |

0,05 |

|

|

|

|

|

КДДПЖ, мм рт.ст. |

ИС |

10,82±0,34 |

11,62±0,29 |

|

|

АОП |

11,15±0,36 |

13,86±0.41* |

0,01 |

|

ВП |

11,05±0,38 |

11,81±0,34 |

|

|

|

|

|

|

322 |

ГЛАВА 4 |

При нарастающей по мощности физической нагрузке увеличение АВРО2 отмечено у всех обследованных, однако степень прироста этого показателя была различной. У больных ИБС, несмотря на меньший объем выполненной работы, прирост АВРО2 был значительно выше, чем в контроле, что, очевидно, отражает процессы, направленные на увели чение экстракции кислорода из крови тканями в условиях возрастаю щих кислородных запросов организма при ограничении возможностей его доставки.

У больных ИБС неадекватность кислородного обеспечения тканей при нагрузке неизбежно должна была отразиться на характере процес сов энергопродукции в виде активации анаэробного метаболизма. До казательством этого служит более раннее достижение больными анаэ робного порога работы (АПР) при меньшем, чем в контроле потребле нии кислорода.

Совокупность нарушений механизмов гемодинамического и кисло родного обеспечения нагрузки, в конечном итоге, проявилась в резком снижении объема выполненной работы (А) и значительном уменьше нии толерантности к физической нагрузке у больных ИБС.

Таблица 4.17

Клинические и электрокардиографические критерии прекращения пробы с ОДНТ.

Критерии прекращения пробы |

Контрольная |

Больные ИБС |

|

группа (n=60) |

(n=78) |

|

|

|

Достижение максимального уровня разрежения |

60 |

52 |

в барокамере, равного /70 мм рт.cт. |

|

|

Клинические признаки нарушения |

|

|

вегетативной регуляции: бледность, гипергидроз |

5 |

20 |

Клинические признаки ухудшения кровоснабжения |

|

|

мозга: головокружение, тошнота, потемнение в глазах |

– |

4 |

Приступ стенокардии |

– |

27 |

Брадикардия |

5 |

10 |

Экстрасистолия |

– |

10 |

Депрессия сегмента ST ≥ 1,5 мм |

– |

14 |

Во время ЧПЭС показатели гемодинамики с использованием мето да ТГР изучены у 98 мужчин в возрасте 52,3±3,8 лет. Из них у 72 боль ных была выявлена ИБС со стенокардией напряжения II III функцио нального класса, 26 мужчин с исключенной органической патологией сердца и сосудов составляли контрольную группу*.

Показатели центральной гемодинамики анализировали в сопоста

* Исследование проведено совместно с канд. мед. наук Т.М.Попониной.

4.2.3. Изменения системной и регионарной гемодинамики |

323 |

вимые моменты времени: до начала пробы в исходном состоянии (ИС)

ипри ступенеобразном увеличении частоты навязанного ритма 100 120 140 160 имп/мин. Надо заметить, что у всех лиц контрольной группы пороговой ступенью пробы была стимуляция с частотой 160 имп/мин, тогда как среди больных ИБС стимуляция 100 имп/мин выполнена у всех обследованных, 120 имп/мин – у 66 больных, 140 имп/мин – у 43 больных, а частоту стимуляции 160 имп/мин удалось достичь лишь у 9 пациентов.

Как видно из табл. 4.15, систолическое, диастолическое АД и “двой ное произведение” при проведении ЧПЭС достоверно увеличивались у всех обследованных без каких либо межгрупповых отличий. Укороче ние периода диастолического наполнения левого желудочка вызывало закономерное снижение сердечного выброса, в том числе и СИ, несмот ря на увеличение ЧСС. Причем эти изменения насосной функции сер дца были значительно более выражены у больных ИБС. Снижение УИ

иСИ сопровождалось рефлекторным повышением УПС с наиболее вы сокими его значениями у больных стенокардией на пороговых ступе нях стимуляции. Нарушение сократительной функции сердца у боль ных ИБС во время учащающей стимуляции сопровождалось значитель ным повышением КДДЛЖ.

Антиортостатическая нагрузочная проба (АОНП) с оценкой гемо динамических сдвигов была нами проведена у 133 больных ИБС (все мужчины в возрасте 50,3±2,7 лет) со стенокардией напряжения II IV функционального класса. Из них 76 больных перенесли в прошлом (бо лее 6 мес) инфаркт миокарда. Контрольную группу составили 26 прак тически здоровых мужчин нелетных профессий (средний возраст 48,5±1,6 лет)**.

Для выполнения АОНП использовали универсальный операционный стол УО 15, реоплетизмограф РПГ2 02 и регистратор “Mingograf 7” (Гер мания). Запись кривых осуществляли в исходном состоянии (ИС) через 15 20 мин после помещения обследуемого на поворотный стол; на 5 й минуте после перемещения стола из горизонтального в антиортостати ческое положение (АОП) под углом 150; на 5 й минуте восстановитель ного периода (ВП) после возвращения испытуемого в горизонтальное положение (табл. 4.16).

Как видно из табл. 4.16, в процессе АОНП со стороны ЧСС и АД выраженных изменений среди всех обследованных не выявлено. Вызы вает интерес противоположная направленность сдвигов сердечного выб роса и сосудистого сопротивления у здоровых лиц и больных ИБС. Так, если в контрольной группе в АОП показатели УИ и СИ достоверно уве личивались на фоне снижения ОПСС, то у больных ИБС пассивная на грузка объемом не только не приводила к повышению насосной функ ции серд ца, но, наоборот, УИ и СИ имели тенденцию к снижению с

324 |

ГЛАВА 4 |

Таблица 4.18

Показатели центральной гемодинамики при пробе с ОДНТ у здоровых лиц и больных ИБС (М±m).

Показатель |

Этапы ОДНТ |

Контрольная |

Больные ИБС |

Р |

|

|

|

|

группа (n=60) |

(n=78) |

|

|

|

|

|

|

|

ЧСС, в 1 мин |

ИС |

57,5±1,2 |

63,3±1,1 |

|

|

|

|

СН |

64,5±1,3* |

75,6±1,2** |

0,05 |

|

|

ПН |

77,8±2,1*** |

88,3±2,0*** |

0,05 |

АД систолическое, |

ИС |

120,5±1,8 |

122,3±1,6 |

|

|

мм рт.ст. |

СН |

114,1±1,9* |

118,4±1,7* |

|

|

|

|

ПН |

110,2±2,3*** |

112,3±1,7** |

|

|

|

ВП |

123,3±1,6 |

124,5±1,8 |

|

АД диастоличсское, |

ИС |

79,3±1,3 |

78,8±1,0 |

|

|

мм рт.ст. |

СН |

80,5±1,9 |

86,6±1,1** |

0,05 |

|

|

|

ПН |

84,3±2,0* |

100,3±1,2*** |

0,05 |

|

|

ВП |

82,5±2,1 |

83,6±1,3 |

|

АД пульсовое, |

ИС |

41,1±1,3 |

44,1±1,1 |

|

|

мм рт.ст. |

СН |

35,5±1,4** |

32,2±1,3** |

|

|

|

|

ПН |

25,1±1,7*** |

24,4±1,5*** |

|

|

|

ВП |

39,2±1,2 |

41,3±1,1 |

|

УИ, мл/м2 |

ИС |

39,4±1,7 |

39,0±l,5 |

|

|

|

|

СН |

32,0±l,9** |

22,5±1,7*** |

0,01 |

|

|

ПН |

23,5±1,8*** |

18,6±1,7*** |

0,05 |

|

|

ВП |

48,0±1,6* |

41,3±l,8 |

0,05 |

СИ, л/мин/м2 |

ИС |

2,22±0,09 |

2,43±0,08 |

|

|

|

|

СН |

2,04±0,1* |

1,61±0,06** |

0,05 |

|

|

ПН |

1,76±0,08*** |

1,55±0,06*** |

|

|

|

ВП |

2,77±0,09* |

2,40±0,04 |

0,05 |

УПС, усл.ед. |

ИС |

34,0±1,0 |

41,3±l,l |

0,05 |

|

|

|

СН |

48,5±2,0** |

64,7±1,3*** |

0,01 |

|

|

ПН |

57,4±2,1*** |

80,0±1,5*** |

0,001 |

|

|

ВП |

36,3±1,1 |

45,9±l,9* |

0,01 |

КДДЛЖ, мм рт.ст. |

ИС |

9,41±0,23 |

11,03±0,20 |

|

|

|

|

СН |

8,53±0,17* |

9,61±0,20* |

|

|

|

ПН |

7,72±0,20** |

9,03±0,22** |

|

|

|

ВП |

9,61*±0,24 |

14,12±0,23 |

0,01 |

|

|

|

|

|

|

увеличением ОПСС, что достоверно отличалось от показателей здоро вых лиц. Нарушение сократительной функции левого желудочка и не состоятельность компенсаторного механизма Франка Старлинга у боль ных ИБС проявлялись также в достоверном нарастании КДДЛЖ на 5 й минуте антиорто статической нагрузки.

Проба с отрицательным давлением вокруг нижней части тела (ОДНТ)

4.2.3. Изменения системной и регионарной гемодинамики |

325 |

проведена 78 больным ИБС (все мужчины в возрасте 49,6±3,1 лет) со стенокардией напряжения II III функционального класса, из них 23 па циента перенесли в прошлом (не менее 1 года назад) инфаркт миокар да. Контрольную группу составили 60 практически здоровых доброволь цев нелетных профессий, по возрасту, уровню физической тренирован ности и конституционным данным не отличающихся от группы боль ных ИБС*.

Для проведения пробы с ОДНТ применяли модифицированную ба рокамеру Кравченко, оснащенную вакуумным насосом и высокоточ ным пружинным манометром. Изучение динамики сердечного выбро са осуществляли с помощью реоплетизмографа РПГ2 02 и регистрато ра “Mingo graf 7” (Германия). Технические и методические аспекты пробы с ОДНТ, в соответствии с которыми было проведено наше иссле дование, описаны в разделе 4.1.4.

Критерии прекращения пробы с ОДНТ представлены в табл. 4.17. Видно, что у всех обследованных лиц контрольной группы и боль

шинства больных ИБС (преимущественно со стенокардией напряже н и я II функционального класса) отмечена высокая переносимость ОДНТ, дос тигавшая уровня разрежения 70 мм рт.ст. У 26 больных ИБС пере носимость пробы не превышала уровень декомпрессии, равный 40 мм рт.ст. У 5 лиц контрольной группы на пороговой ступени ОДНТ наблю далось нарушение вегетативной регуляции и брадикардия. Надо заме тить, что в первые 3 мин рекомпрессии после прекращения пробы с ОДНТ у 4 здоровых мужчин были выявлены кратковременные наруше ния возбудимости миокарда в виде суправентрикулярной (n=2) и желу дочковой (n=1) экстрасистолии, миграции водителя ритма (n=1), при чем в контрольной группе нарушений ритма сердца не было ни в одном случае не только в покое, но и во время велоэргометрической пробы, которая предшествовала исследованию с ОДНТ.

Среди больных ИБС во время пробы экстрасистолия наблюдалась в 10 случаях, причем у 4 больных со стенокардией III функционального класса нарушения ритма выявлены на пороговой ( 40 мм рт.ст.) ступени ОДНТ, а у 6 больных со стенокардией напряжения II функционального класса экстрасистолия возникла в раннем периоде после рекомпрессии. Не исключено, что в первом случае возбуждение эктопических очагов было обусловлено дефицитом коронарного кровотока, а во втором – систолической перегрузкой левого желудочка в связи с увеличением ве нозного притока крови после быстрого снятия ОДНТ.

В диагностическом аспекте не менее важными были изменения ко нечной части желудочкового комплекса ЭКГ. Любопытно, что у 4 боль ных стенокардией напряжения II функционального класса депрессия сегмента ST на максимальной ( 70 мм рт.ст.) ступени ОДНТ не сопро

326 |

ГЛАВА 4 |

Б |

А |

4 |

V |

5 |

V |

|

|

6 |

V |

|

ГРПГ |

РЭГ |

H |

h |

E |

Т |

|

О |

РЭГ |

|

Д |

РЭГ |

|

|

||

|

|

II |

|

|

III |

|

|

aVF |

Д |

ГРПГ |

|

|

||

|

О |

ГРПГ |

|

|

|

Р и с . 4 . 2 1 . Верхня я част ь – синхронна я запис ь ЭК Г, объемны х и дифференцированных реограмм в покое (А) и во время ЧПЭС (Б). Нижняя часть – определение реографических показателей дифференцированных кривых для вычисления параметров церебральной гемодинамики. Пояснения в тексте.

4.2.3. Изменения системной и регионарной гемодинамики |

327 |

вождалась загрудинной болью. Во всех остальных случаях имело место сочетание клинических и электрокардиграфических признаков ишемии миокарда.

Учитывая возможность градуирования пробы и появления призна ков ишемии миокарда у обследованных больных на разных ступенях де компрессии нижней части тела, по видимому, можно говорить о возмож ности оценки коронарного резерва с помощью дозированного ограни чения объема циркулирующей крови и ступенеобразного уменьшения пульсового АД, которые, в совокупности, опосредуют изменения коро нарной перфузии.

Как уже указывалось, переносимость ОДНТ у обследованных боль ных была различной, что можно объяснить прежде всего разной степе нью выраженности атеросклеротического процесса, однако следует иметь в виду, что и объем депонированной крови был различным и со ответствовал уровню разрежения в барокамере. В связи с этим для по вышения методической корректности оценку гемодинамических пока зателей проводили в сопоставимые моменты времени: в исходном со стоянии (ИС); на стандартной ступени нагрузки (СН), равной 40 мм рт.ст.; на пороговом уровне нагрузки (ПН) и на 1 3 й минуте восстано вительного периода (ВП) после быстрого снятия разрежения в барока мере (табл. 4.18) В дальнейшем полученные показатели оценивали по степени их изменения относительно исходного уровня.

Декомпрессия над нижней частью тела вызывала закономерное уве личение ЧСС, которое соответствовало степени разрежения и наблю далось у всех обследованных с достоверными, но умеренными межгруп повыми отличиями. При этом одним из признаков неадекватной реак ции на ОДНТ было развитие относительной или абсолютной брадикар дии у 5 лиц контрольной группы и 10 больных ИБС на пороговой ступе ни пробы.

Соответственно степени разрежения происходило снижение систо лического АД, повышение диастолического АД и вследствие этого уменьшение пульсового АД. Критической величиной последнего пока зателя оказался уровень 20 мм рт.ст. и дальнейшее его снижение, неза висимо от степени декомпрессии, неизбежно вызывало появление кли нических признаков ухудшения кровоснабжения головного мозга.

В результате депонирования части объема активно циркулирующей крови в емкостных сосудах в зоне действия ОДНТ и снижения объема венозного притока закономерно снижался сердечный выброс и КДДЛЖ, параллельно с этим повышалось УПС. Увеличение последнего показа теля во время ОДНТ, очевидно, носило рефлекторный характер. Вместе с тем абсолютные значения УПС в исходном состоянии и на всех этапах пробы у здоровых лиц были достоверно ниже, чем у больных ИБС.

Для оценки насосной функции сердца более важное значение имела

328 |

ГЛАВА 4 |

выраженность изменений показателей центральной гемодинамики пос ле быстрой рекомпрессии и включении депонированной крови в гемо циркуляцию, создававшего объемную нагрузку на сердце. Так, у здоро вых лиц на 1 й минуте после снятия разрежения в барокамере сердеч ный выброс увеличивался в среднем на 30% по сравнению с его величи ной в исходном состоянии и на 180% по сравнению с показателями на пороговой ступени ОДНТ. Следует особенно подчеркнуть, что у 33 боль ных ИБС с относительно высокой переносимостью ОДНТ на 1 й мин рекомпрессии также наблюдалось повышение УИ, не достигавшее од нако и 20% от исходного уровня, у остальных 45 больных этой группы на этом этапе пробы выявлено снижение объема сердечного выброса и достоверное увеличение КДДЛЖ, что, несомненно, было связано с на рушением сократительной и насосной функций сердца.

Метод реоэнцефалографии (РЭГ), несмотря на критику, до настоя щего времени сохраняет свое значение в клинике. Несомненным дос тоинством РЭГ является возможность ее использования для оценки ди намических процессов, в том числе во время функциональных нагру зочных проб [78]. Погрешности в результатах измерения мозгового кро вотока и реактивности церебральных сосудов связаны с колебаниями кровенаполнения внечерепных тканей и со значительным электричес ким сопротивлением костей черепа. Снижение такого рода влияний может быть достигнуто путем повышения частоты зондирующего тока и размещения электродов вблизи естественных отверстий головы [79].

ОСМК (РЭГ)

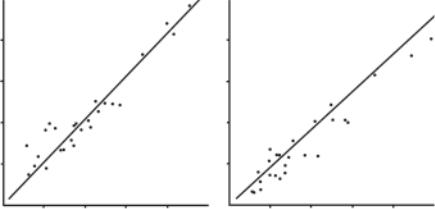

r = 0,92 |

r = 0,78 |

P < 0,001 |

P < 0,001 |

n = 26 |

|

|

ОСМК (СГМ) |

А |

Б |

Рис. 4.22. Корреляция величин ОСМК, измеренных по данным тетраполярной РЭГ и радиоиммунным методом (СГМ) в условиях покоя (А) и во время ЧПЭС (Б).

4.2.3. Изменения системной и регионарной гемодинамики |

329 |

Для оценки показателей церебральной гемодинамики в клинике при меняется метод тетраполярной РЭГ. Значения скорости мозгового кро вотока, измеренные с помощью этого метода, в норме составляют 540 880 мл/мин, а мозговая фракция сердечного выброса находится в пре делах от 13 до 15% [80], что вполне удовлетворительно коррелирует с данными радиоиндикационных методов исследования [78].

В нашей работе при обследовании больных атеросклерозом показа тели мозгового кровообращения, их соотношение с показателями цен тральной гемодинамики в условиях покоя и при проведении ЧПЭС и ОДНТ были изучены с помощью тетраполярного варианта РЭГ и груд ной рео плетизмографии (ГРПГ) по методу, предложенному Н.Р.Пале евым с соавт. [80]. Тетраполярную РЭГ регистрировали с помощью двух металлических электродов, выполненных из посеребрённой латуни, имеющих форму кольца с внутренним диаметром 50 мм и наружным – 60 мм, по центру которых помещали обычные измерительные электро ды диаметром 30 мм. Электроды размещали битемпорально и закреп ляли резиновой лентой. Кольцевые электроды присоединяли к токо вым клеммам, центральные – к измерительным клеммам модифициро ванного реоплетизмографа РПГ2 02 с увеличенным до 200 Ом диапазо ном измерений базового импеданса и с частотой зондирующего тока 120 кГц. Для оценки сердечного выброса использовали серийный реопле тизмограф РПГ2 02. Синхронную регистрацию РЭГ, ЭКГ и ГРПГ (рис. 4.21, верхняя часть) осуществляли на полиграфах 6 NEK401, “Mingograf 7” (Германия).

По объемной кривой РЭГ определяли традиционные реоэнцефалог рафические показатели [81 83]:

– реографический систолический индекс (РСИ) – показатель мак симальных пульсовых колебаний кровенаполнения мозга:

РСИ, усл.ед. = А : Н,

где А – максимальная амплитуда волны РЭГ; Н – амплитуда калибро вочного сигнала;

– дикротический индекс (ДКИ), отражающий тонус артериол:

ДКИ,% = А1 : А × 100, где А1 – амплитуда РЭГ на уровне инцизуры;

– диастоло систолический индекс (ДСИ), характеризующий процес сы притока и оттока крови, а также тонус вен:

ДСИ,% = А2 : А × 100, где А2 – амплитуда диастолической волны РЭГ.

С учетом амплитудных и временных показателей дифференцирован ных кривых РЭГ и ГРПГ (рис.4.21, нижняя часть) рассчитывали гемо

* Исследование проведено совместно с канд. мед. наук И.Н.Ворожцовой.

330 |

ГЛАВА 4 |

динамические показатели [80]:

– процентное отношение скорости церебрального кровотока к ми нутному объему крови, или мозговая фракция сердечного выброса (МФ):

МФ,% = (Z0 × h × T) : (ZM × H × E) × 100

где Z0 – базовый импеданс грудной клетки (Ом); h – амплитуда первой производной РЭГ (Ом/с); Т – длительность систолического заполне ния сосудов (с); ZМ – базовый импеданс РЭГ (Ом); Н – амплитуда пер вой производной ГРПГ (Ом/c); Е – период изгнания левого желудочка (с);

– объемную скорость мозгового кровотока (ОСМК): ОСМК, мл/мин = МФ × МОК : 100,

где МОК – минутный объем крови (в мл).

В изученной литературе мы не обнаружили сведений об использова нии РЭГ для оценки церебрального кровообращения при быстрых из менениях системной гемодинамической ситуации, в частности, при ЧПЭС. В связи с этим для оценки корректности метода в лаборатории радионуклидных методов исследования нашего института (руководитель

– член корр. РАМН Ю.Б.Лишманов) была изучена динамика ОСМК во время ЧПЭС по данным тетраполярной РЭГ синхронно с методом од нофотонной эмиссионной томосцинтиграфии мозга.

Обследовано 26 больных ИБС, которым в исходном состоянии и в момент достижения пороговой частоты стимуляции синхронно с запи сью тетраполярной РЭГ внутривенно струйно вводили 99м Тс НМРАО (препарат “Ceretec” фирмы “Amersham”, США) в количестве 740 МБк. Томосцинтиграфию мозга (СГМ) проводили на гамма камере “Omega 500” фирмы “Technicare Ltd” (США Германия) с помощью высокораз решающего низкоэнергетического (140 кэВ) коллиматора и компьютер ной системы “Szintron MX” фирмы “Matrix Computer AG” (Швейца рия).

Вычисления ОСМК проводили с использованием трехкомпонент ной модели кинетики радиофармпрепарата [84]:

ОСМ КРЕФ х А(С/СРЕФ) ОСМК (СГМ), мл/мин = ,

[1+А/(С/СРЕФ)]

где ОСМКРЕФ – кровоток в референсном регионе (равный 55 мл/мин/ 100г ткани); С/CРЕФ – соотношение счета на пиксел в зоне интереса и референсной зоне; А – эмпирический коэффициент, равный 1,5, опре деляющий фармакокинетические особенности радиофармпрепарата.

Полученные с помощью РЭГ и СГМ величины ОСМК были подвер гнуты корреляционному анализу (рис. 4.22), который показал высоко достоверную степень корреляции ОСМК по данным обоих методов как