1 курс / История медицины / История_медицины_Санкт_Петербурга_XIX_начала_XX_в_Будко_А_А_

.pdfБлаготворительность и милосердие |

341 |

уход за больными, раздача лекарств и наложение повязок, «надзирание» за фельдшерами и прислугой и доклад через старшую сестру обо всех замеченных недостатках в их работе. Сами же сестры находились «под началом» ординаторов. Дежурная сестра должна была следить за приготовлением пищи больным, присутствовать при ее раздаче, а также наблюдать за чистотой белья и перевязочных средств.

На этих основаниях в октябре 1856 г. девять сестер милосердия были введены в Калинковский морской госпиталь, а в январе 1857 г. 40 сестер — в Кронштадтский морской госпиталь. Охотно приняли к себе сестер милосердия и некоторые петербургские больницы.

В своей работе сестры милосердия морских госпиталей придерживались инструкции Медицинского департамента Морского министерства, составленной на основе наставлений Н.И. Пирогова.

Военно-сухопутные госпитали ввели в свой штат сестер милосердия позднее, ожидая утверждения соответствующего Положения, над которым работал Особый комитет при военном министре. Исключение составил лишь Киевский военный госпиталь, в котором сестры милосердия стали работать с 1860 г., руководствуясь инструкцией, утвержденной специально для них 12 апреля 1860 г.

Для других сухопутных госпиталей Положение о сестрах Крестовоздвиженской общины, назначаемых для ухода за больными, было утверждено лишь 14 января 1863 г. и отдано приказом военного министра 26 января. Первый параграф Положения гласил: «Для ухода за больными воинскими чинами при некоторых военных госпиталях назначаются сестры Крестовоздвиженской Общины по сношению с сею Общиной Военнаго Министерства, которое определяет, в какие госпитали и сколько потребуется сестер». А далее подробно излагались права и обязанности старших и младших сестер, их подчиненность, взаимоотношения с врачами и госпитальной администрацией.

Относительно конкретной работы с больными указывалось: «Служащия при палатах сестры раздают лекарства всем или, по крайней мере, труднобольным и раненым и делают соответственныя их полу и силам наружныя пособия тем из них, на которых ординаторы обратят их внимание, как то: прикладывают горчичники, мушки, припарки, холодные компрессы, приставляют пиявки, обмывают и перевязывают раны». На них же возлагался повседневный контроль за качеством и своевременностью выдачи пищи, за

342 |

Глава 12 |

соблюдением всех гигиенических норм в палатах и поддержанием общего порядка.

1-й Военно-сухопутный госпиталь принял 19 февраля 1863 г. первых 16 сестер милосердия, переведенных из Кронштадтского морского госпиталя. Из-за этого перевода общину пришлось временно закрыть. Формально она была восстановлена по ходатайству С.С. Лесовского лишь с января 1873 г. Однако, когда морское ведомство обратилось к Крестовоздвиженской общине для выделения сестер в Кронштадтский морской госпиталь, оттуда пришел ответ, что «при всей своей готовности и сочувствии к желанию Морского ведомства, при настоящем своем составе община не имеет никакой возможности выполнять это желание» [9].

Процесс возрождения Кронштадтской общины чрезвычайно затянулся и благополучно разрешился лишь во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., когда потребность в сестрах милосердия стала особенно острой.

Что же касается Крестовоздвиженской общины, то деятельность ее развивалась вполне успешно. В 1863 г., помимо работы в 1-м Военно-сухопутном госпитале, несколько сестер были командированы в Шавельский и Тельшевский военные госпитали, другие сестры трудились в больницах гражданского ведомства. Круг обязанностей сестер был достаточно широк, что нашло отражение в уставе, утвержденном 10 мая 1870 г.

«Крестовоздвиженская Община сестер милосердия, — говорилось в уставе, — имеет целью безвозмездное христианское служение страждущим и неимущим уходом за больными в лечебных учреждениях, лечением бедных в Общине, вспомоществованием бедным и сиротам, обучением бедных детей, посещением заключенных и другими делами христианского милосердия. В военное время община по усмотрению Военного министерства принимает участие в уходе как за ранеными, так и больными в госпиталях, ближайших к месту военных действий».

Деятельность сестер милосердия Крестовоздвиженской общины послужила примером для объединения в подобные общины христианок во многих губерниях России. В 1859 г. появилась Покровская община в Петербурге, в 1860 г. — в Киеве и т. д. К началу Первой мировой войны было зарегистрировано более 100 общин, а к середине 1917 г. в боевых порядках русской армии работало уже 30 тыс. сестер милосердия, 20 тыс. из которых вышли из стен епархиальных общин.

Благотворительность и милосердие |

343 |

Тепло приветствовала Крестовоздвиженская община появление в Санкт-Петербурге в ноябре 1870 г. родственной организации — Общины сестер милосердия Св. Георгия, созданной «Обществом попечения о раненых и больных воинах» при самом активном участии С.П. Боткина, П.П. Пелехина, Ю.Т. Чудновского, А.Г. Полотебнова, А.Ф. Пруссака и многих других профессоров и преподавателей Императорской Медико-хирургической академии.

Деятельность же самого общества на протяжении всего XIX столетия проходила в постоянном контакте с военно-медицинским ведомством и призвана была служить его интересам как в мирное, так и в военное время.

Общество попечения о раненых и больных воинах было основано 3 мая 1867 г. по инициативе лейб-медика Ф.Я. Кареля и поддержавших его почин лейб-хирурга П.А. Нарановича, тайного советника Х.Б. Риттера, баронесс М.П. Фредерикс и М.С. Сабининой. Вскоре к ним присоединились в качестве учредителей С.П. Боткин, А.Л. Обермиллер, Н.И. Пирогов, А.К. Баумгартен, А.А. Зеленой, П.А. Шувалов, П.А. Дубовицкий, К.Н. Посьет, Э.И. Тотлебен и многие другие деятели медицины, военного дела, государственных органов, учреждений культуры, просвещения, юстиции. Через год, 18 мая 1868 г., председатель общества А.А. Зеленой объявил на общем собрании, что в России уже насчитывалось 27 местных управлений и 11 дамских комитетов общества, а число учредителей достигло 2 299 человек.

Возникшее «Общество попечения о раненых и больных воинах» признало для себя обязательным соблюдение Женевской конвенции 1864 г. и присоединилось к ней 29 сентября 1867 г. Учредители определили основную цель общества: в военное время – облегчение участи больных и раненых воинов на полях сражения, а в мирное время — заготовление всего материала, который потребуется во время войны и подготовка медицинского персонала, в основном сестер милосердия.

Численность членов общества быстро росла. К концу 1867 г. в его составе находилось 2 503 человека, в 1868 г. — 7 985, в 1870 г. — 8 968, и к концу 1875 г. — 10 047 [10].

В июле 1870 г. была окончательно выработана развернутая программа действий общества в мирное и военное время. Военное министерство рассмотрело программу и 9 октября 1870 г. рекомендовало

344 |

Глава 12 |

согласовать ее с «Положением о полевом управлении войск в военное время». В дальнейшем эта программа уточнялась и изменялась.

Первый серьезный опыт участия «Общества попечения о раненых и больных» в оказании помощи в условиях ведения боевых действий пришелся на период Франко-прусской войны 1870–1871 гг., когда в Базельское международное агентство были командированы из России врачи и отправлены транспорты с грузом медикаментов, перевязочных материалов, предметов ухода за больными и ранеными. По просьбе общества Н.И. Пирогов согласился принять на себя обязанность ознакомиться с работой госпиталей и учреждений Красного Креста в воюющих странах и выехал в 1870 г. на театр военных действий.

В результате поездки появился его подробный «Отчет о посещении военно-санитарных учреждений в Германии, Лотарингии и Эльзасе», опубликованный в Санкт-Петербурге в виде отдельного труда в 1872 г.

Опыт, полученный военными врачами и врачами «Общества попечения о раненых и больных воинах» во время Франко-прусской войны, оказался весьма полезным и пригодился затем в ходе Русскотурецкой войны. Особый интерес у русских врачей вызвало использование железнодорожных вагонов для массовой эвакуации раненых и больных германской армии. Не случайно медицинская эвакуация из Дунайской и Кавказской армий в 1877–1878 гг. в основном осуществлялась с помощью санитарных и других поездов.

Община Св. Георгия стала первой в Санкт-Петербурге общиной сестер милосердия, связанной с «Обществом попечения о раненых и больных воинах». Начальницей ее была назначена Е.П. Карцева, уже хорошо зарекомендовавшая себя во время Крымской войны.

Вначале община располагалась в арендованном ею доме на Большой Гребецкой (ныне Пионерская ул.) улице, потом перешла в дом П.А. Нарановича на Петербургской набережной и, наконец, обосновалась на Выборгской стороне вблизи Медико-хирургиче- ской академии. В 1874 г. при общине была устроена под руководством С.П. Боткина фельдшерская школа, все занятия в которой проводили академические профессора и преподаватели. Фельдшерская школа Георгиевской общины считалась одним из лучших учебных заведений по подготовке среднего медицинского персонала в Санкт-Петербурге, а больница общины стала учебным центром для

Благотворительность и милосердие |

345 |

студентов Императорской Медико-хирургической (Военно-меди- цинской) академии.

Сестры общины служили в Клиническом военном госпитале, в Семеновском и Красносельском госпиталях, в госпитале лейб-гвар- дии Преображенского и Московского полков, в Придворном госпитале, в Мариинской больнице для бедных, а также обслуживали больных на дому.

С началом Русско-турецкой войны большой отряд сестер Общины Св. Георгия во главе с Е.П. Карцевой и доктором Н.П. Богоявленским отправился на театр военных действий и провел в полевых условиях долгих 17 месяцев. Весной 1878 г. санитарное состояние действующей армии вызывало серьезную озабоченность, и отряд общины получил распоряжение прибыть в Сан-Стефано, где положение было особенно тяжелым. Вот как говорится об этом в отчете общины за 1878 г.: «Размер эпидемии далеко превосходил силы санитарных учреждений, которые должны были бороться с нею. Отряд не застал в Сан-Стефано и его окрестностях ни одного госпиталя… Дивизионные и полковые лазареты были переполнены до невозможности: в некоторых полках цифра больных в мае и июне превышала 1500… Недостаток белья, госпитальных шатров, врачебнаго и ухаживающаго персонала отзывался самым гибельным образом на состоянии больных … Громадная скученность больных, смрад и зловоние, беспомощное положение страдальцев, плативших за свое жесткое ложе гангренозными пролежнями, производили потрясающее впечатление» [11].

В такой обстановке, напрягая все силы, врачи и сестры Георгиевской общины сумели наладить действенную помощь раненым и больным, развернуть госпитальные шатры, организовать эвакуацию. Положение стало быстро улучшаться, и к осени того же года отряд общины возвратился в Санкт-Петербург.

Название «Общество попечения о раненых и больных воинах», под которым оно существовало в России с момента его образования, отличалось от наименования аналогичных зарубежных организаций. В связи с этим Международный Женевский комитет в октябре 1878 г. предложил обществу для поддержания единообразия изменить свое название на новое — «Российское общество Красного Креста» (РОКК), что и было принято официально в 1879 г.

Окончание Русско-турецкой войны не прервало тесного взаимодействия РОКК и военно-медицинского ведомства, поскольку

346 |

Глава 12 |

в мирное время общество имело важную обязанность — открывать курсы по подготовке сестер и братьев милосердия, курсы санитаров из нижних чинов, заготавливать перевязочные материалы, медикаменты, белье, палатки, одежду для больных и медицинского персонала, носилки, средства для перевязки раненых и больных, учреждать склады для последующего снабжения военно-лечебных и собственных учреждений в случае начала военных действий [12].

К концу XIX в. деятельность РОКК достигла наибольшего развития. С началом Русско-японской войны 1904–1905 гг. общество стало реальной силой в обеспечении военно-медицинского ведомства всем необходимым для успешного решения задач по оказанию лечебной помощи раненым и больным воинам.

Важным направлением в развитии частной и общественной благотворительности являлась организация помощи военнослужащим, пострадавшим на войне, и членам их семей. В первой половине XIX в. такая помощь оказывалась, прежде всего, государственными структурами. Среди крупных общественных организаций, в чьи функции входило решение подобных задач, необходимо отметить Императорское Женское патриотическое общество, находившееся под покровительством императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Александра I. Целью этого общества была помощь бедным, пострадавшим от войны. Кроме того, существовал целый ряд мелких благотворительных учреждений, таких как полковые приюты для детей нижних чинов и т. п. Во второй половине XIX в. крупнейшей организацией, оказывающей помощь воинским чинам, было Российское общество Красного Креста. Параллельно существовал и целый ряд более мелких объединений. Среди них — благотворительное общество «Белый Крест» под покровительством великого князя Михаила Александровича, брата последнего российского императора. Целью «Белого Креста» была помощь воинским чинам, потерявшим здоровье на службе, а также их семьям. Для ее достижения общество учреждало и содержало школы-приюты для сыновей офицеров. К началу Первой мировой войны учреждения «Белого Креста» функционировали в 6 городах, в том числе в Санкт-Петербур- ге. «Белый Крест» можно поставить в один ряд с «Обществом попечения о сиротах-детях врачей», оказывавшим помощь семьям медиков, пострадавших на войне. Общество заботилось о сиротах-детях врачей до получения ими полного образования. К 1912 г. в общество входили 14 врачебных организаций, а также 2900 врачей, из них 89 женщин.

Благотворительность и милосердие |

347 |

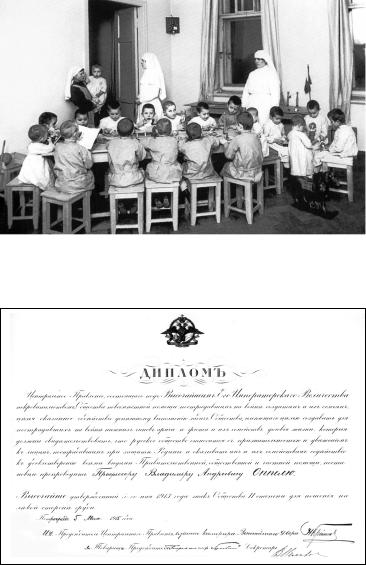

В приюте Комитета Всероссийского попечительства об охране материнства и младенчества для детей-беженцев

Научная библиотека Военно-медицинского музея МО РФ

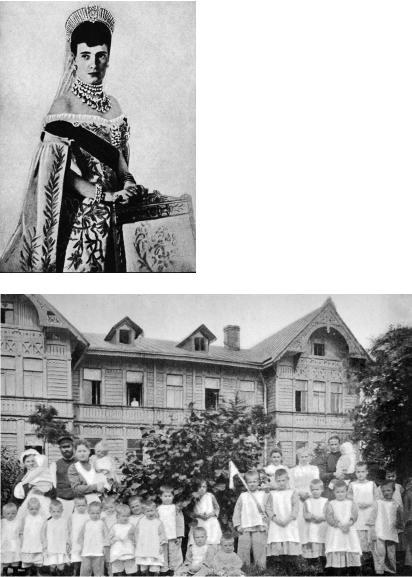

Диплом Центрального правления Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям, выданный В.А Оппелю

Из фондов Военно-медицинского музея МО РФ

348 |

Глава 12 |

Императрица Мария Федоровна

Из фондов Военно-медицинского музея МО РФ

Лечебница для хронически больных детей Общества Синего Креста

Научная библиотека Военно-медицинского музея МО РФ

Благотворительность и милосердие |

349 |

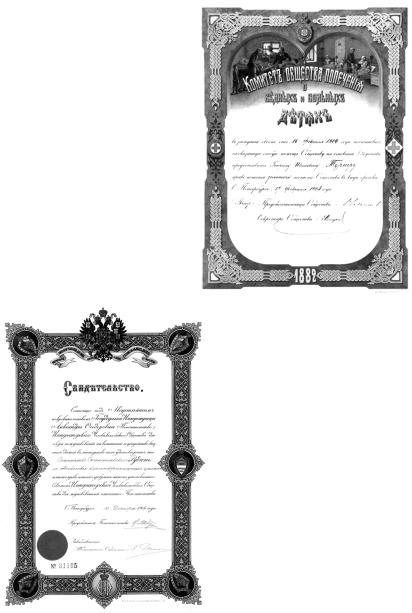

Свидетельство на право ношения золотого жетона Общества попечения о бедных и больных детях на имя Г.И. Турнера

Из фондов Военно-медицинского музея МО РФ

Свидетельство на право ношения серебряного жетона Императорского человеколюбивого общества на имя С.С. Рудина

Из фондов Военно-медицинского музея МО РФ

350 |

Глава 12 |

25 июня (8 июля) 1912 г. был подписан закон «О призрении нижних воинских чинов и их семей» [13]. Принятие этого закона послужило толчком для развития благотворительности в этой области. Особенно ярко эта тенденция проявилась с началом Первой мировой войны.

ВПетербурге–Петрограде существовал целый ряд благотворительных организаций и учреждений как местного, так и общегосударственного значения, предназначенных для оказания помощи нижним чинам и их семьям. Так, Российским обществом Красного Креста в столице был организован Специальный комитет для оказания пособия вдовам и сиротам, пострадавшим на войне. Его правление располагалось по адресу: ул. Архиерейская, д. 15 (ныне ул. Льва Толстого) [14].

В1906 г., по окончании Русско-японской войны, было образовано «Общество повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям», решавшее целый комплекс задач. Оно облегчало клиентам получение всех видов полагавшихся им по закону пенсий и пособий, оказывало материальную помощь в поддержании хозяйств, пришедших в упадок из-за длительного отсутствия хозяина-работ- ника, содействовало восстановлению трудоспособности пострадавших. Позже было организовано обучение изувеченных какому-либо подходящему ремеслу, снабжение их инструментами и материалами

исбыт готовой продукции. Общество взяло на себя заботу о детях воинов-инвалидов [15]. С 1909 г. оно состояло под покровительством императора Николая II. К 1912 г. капитал общества превысил 270 тыс. рублей, оно имело 879 местных отделений, издавало собственный «Вестник» [16]. Центральное правление общества располагалось в столице по адресу: Измайловский полк, 5 рота, д. 12.

Не менее важной задачей для Петербурга, особенно во второй половине XIX в. в связи с резким ростом населения, была забота о здоровье детей из бедных семей. «Укрепление здоровья слабых и изнуренных детей данной местности и лечение хронически больных является чрезвычайно важной профилактической мерой против развития эпидемий и имеет общественно санитарное значение» [17] — эта простая истина в третьей четверти XIX в. была хорошо известна врачам не только в Западной Европе, но и в России.

К хронически больным, помощь которым не может ограничиться только организацией рационального питания и пребывания на