4 курс / Дерматовенерология / Эффективная_лазерная_терапия_Том_1_Основы_лазерной_терапии_С_В_Москвин

.pdf

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

зерномуосвечиваниюпритемпературе37 °C, длячеговсиликонизированную кювету со светоизолированными стенками вносился 1 мл раствора Хенкса, содержащего 5×106 нейтрофилов/мл. Параллельно проводили определение активности НАДФ-оксидазы интактных нейтрофилов. Анализ воздействия низкоинтенсивным лазерным излучением на нейтрофилы показал его стимулирующее влияние. При освечивании суспензии нейтрофилов, выделенных изпериферическойкровидоноров, отмеченодостоверноеизменениескорости НАДФН-оксидазной реакции более чем в 6 раз относительно не активированных НИЛИ нейтрофилов и более чем в 2 раза относительно показателей нейтрофильных гранулоцитов после 30-секундной экспозиции (табл. 3.65). МаксимальныезначенияНАДФ-оксидазнойактивностирегистрировалисьпри экспозиции в 90 и 100 с и продолжали регистрироваться, хотя и в меньшей степени, при экспозиции в 120–150 с. Показано, что экспозиция лазерного воздействия 90–100 с позволяет создать максимально эффективные и оптимальные условия усиления активности фермента, возможно, за счёт максимальнойконцентрацииCa2+ вэтотпериодвремени. Вероятнеевсего, усиление скоростипротеканияНАДФН-оксидазнойреакцииунейтрофиловпроисходит вследствие активации под действием НИЛИ биосинтеза нуклеиновых кислот и белков, окислительно-восстановительных реакций, действия ферментных систем, в том числе гексозомонофосфатного шунта и НАДФ-оксидазы, и как известно, все эти процессы являются Са2+-зависимыми [Москвин С.В., 2008, 2014]. Полученные в результате исследования данные также подтверждают предположение, согласно которому освечивание НИЛИ приводит к лазериндуцированному усилению активности окислительно-восстановительных мессенджеров, и как следствие, респираторному взрыву фагоцитов [Karu T. et al., 1991].

Таблица 3.65

Скорость НАДФН-оксидазной реакции нейтрофилов (пмоль/мин·103 клеток) при воздействии НИЛИ (635 нм, непрерывный режим, 0,12 мВт/см2)

в зависимости от экспозиции

Экспозиция, с |

Неактивированные |

Нейтрофилы, |

|

нейтрофилы (n = 30) |

активированные НИЛИ (n = 30) |

||

|

|||

Исходный |

1,03 ± 0,3 |

2,13 ± 0,12* |

|

уровень |

|||

|

|

||

10 |

1,09 ± 0,07 |

3,08 ± 0,21* |

|

30 |

1,07 ± 0,05 |

3,67 ± 0,15* |

|

90 |

1,01 ± 0,08 |

7,27 ± 0,30* |

|

100 |

1,08 ± 0,06 |

7,60 ± 0,32* |

|

120 |

1,11 ± 0,05 |

5,99 ± 0,10* |

|

150 |

1,05 ± 0,01 |

6,91 ± 0,19* |

Примечание. * – достоверность различий показателей по отношению к «неактивированным» нейтрофилам.

670

Рекомендовано к покупке и прочтению разделом по дерматологии сайта https://meduniver.com/

Часть III. Частные методики лазерной терапии

Дальнейшее увеличение экспозиции приводило к снижению скорости ре- акцииНАДФН-оксидазынейтрофилов, невыявленодостоверныхразличийпо скорости оксидазной реакции между активированными НИЛИ и «неинактивированными» нейтрофилами (р = 0,93, р > 0,005). Полученные нами данные согласуются с результатами Е.Б. Меньшиковой с соавт. (2006), обозначивших данную ситуацию как процесс, «возможно связанный с энергетическим перенасыщением акцепторных систем клетки», и позволяют сделать следующие выводы [Гизингер О.А. и др., 2016].

1.Оптимальный временной интервал воздействия НИЛИ на нейтрофилы периферической крови in vitro составляет 60–100 с, что приводит к достоверному усилению лизосомальной активности нейтрофильных и усилению процесса дегрануляции лизосомальных гранул.

2.Достоверные изменения показателей НАДФН-оксидазной активности нейтрофильных гранулоцитов, выделенных из периферической крови доноров зарегистрированы при оптимальной экспозиции 60–100 с.

3.В методиках лазерной терапии, по крайней мере, направленных на регулирование иммунной системы, необходимо задавать оптимальную экспозицию 60–100 с, т. е. не более 1,5 мин.

Методология лазерной терапии

при иммунодефицитных состояниях

Несмотря на различную этиопатогенетическую природу, иммунная недостаточностьхарактеризуетсярядомобщихклиническихпризнаков. Характерны рецидивирующие, часто непрерывно рецидивирующие или хронические инфекционные заболевания кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей и суставов, политопность поражений с упорным течением, ограниченным эффектом противоинфекционной терапии и нестойкостью ремиссии. Иммунопатологические проявления, такие как аллергия, аутоиммунные реакции, а также гематологические нарушения в виде цитопений и анемий, наблюдаются при многих формах иммунной недостаточности. В анамнезе у таких больных прослеживаются особенности реакций на профилактические прививки, заболевания инфекциями, против которых была проведена иммунизация, повторные остроинфекционные заболевания, тяжёлое их течение. Вгенетическоманамнезе– факторы, характерныедляиммунопатологических семей: повышенная частота онкологических заболеваний, аналогичные заболевания у сиблингов, высокая детская смертность в семьях.

Иммунопатология имеет свою самостоятельную клинику проявлений, она может передаваться по наследству, претерпевая патоморфоз. Недооценка указанного приводит к неадекватному лечению и ухудшению состояния больного. При диагностике первичных иммунодефицитных состояний родословная семей очень характерна. Больные рождаются в семьях с заболеваниями, яв-

671

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

ляющимися проявлением иммунопатологии в нескольких поколениях родственников:

1)нарушения противоинфекционной защиты с ранней хронизацией процесса, политопностью поражений, с преимущественно бактериальной природой последних, а для больных с тотальным дефицитом антителопродукции – относительно сохранённой противовирусной защитой;

2)аутоиммунные заболевания;

3)онкологические заболевания различной локализации;

4)отсутствие аллергических заболеваний в родословной больных с тотальным дефицитом антителопродукции из-за дефицита, в том числе и реагиновых, антител при возможном псевдоаллергическомсиндроме за

счёт гистаминолиберантных механизмов.

При отсутствии положительного эффекта проводимой терапии различных заболеваний необходимо проведение лабораторного иммунологического обследования. Оно имеет конкретные цели: определение стадии активности патологического процесса, его характера (нарушения противоинфекционной защиты, аллергии, аутоиммунныхпроцессов), определениеспектраповреждающихагентов(инфекционныевозбудители, аллергены, токсическиевещества, которыми могут являться и лекарственные препараты), а также локализации очага повреждения и его распространённости. Для лабораторного синдрома иммунной недостаточности характерны следующие отклонения: уменьшение относительного и абсолютного числа Т-лимфоцитов, увеличение относитель- ногоиабсолютногочислаВ-лимфоцитов, значительноеснижениеотносительного и абсолютного числа хелперно-индукторных T-лимфоцитов (рЕ-РОК), снижение индекса соотношения субпопуляций Т-лимфоцитов (T-хелперы/ индукторы: T-супрессоры/киллеры = рЕ-РОК: вЕ-РОК), повышение концентрации в сыворотке крови общего IgE, снижение процента спонтанно-фаго- цитирующих и стимулированных нейтрофилов, повышение фагоцитарного числа в тестах спонтанного нейтрофильного фагоцитоза и снижение его в стимулированных тестах. Кроме указанных признаков, у детей дошкольного возраста выявляется лимфоцитоз – относительный и абсолютный, что отражает возрастные особенности лейкопоэза.

Нарушения в системе интерферонов являются самой распространённой формой функционального иммунодефицита. Продуцентами α-интерферона являются преимущественно клетки системы мононуклеарных фагоцитов. Продукция γ-интерферона обусловлена кооперацией основных продуцентов (Т-лимфоцитов) со вспомогательными клетками, функции которых могут выполнять моноциты и В-клетки. Фибробласты продуцируют β-интерферон. Взаимодействие периферических и центральных органов иммунной системы – миндалин, аппендикса, пейеровых бляшек, лимфоидных фолликулов, региональных лимфатических узлов – с тимусом и костным мозгом инициирует специфический иммунный ответ на антигены и в более короткие сроки приводит к выработке специфических иммуноглобулинов. Участвуя в

672

Рекомендовано к покупке и прочтению разделом по дерматологии сайта https://meduniver.com/

Часть III. Частные методики лазерной терапии

формировании иммунного ответа, лимфоидные образования ротоглоточного кольца и пищеварительного тракта обеспечивают мукозальный иммунитет в соответствующих органах.

Локальное воздействие непрерывного НИЛИ (длина волны 633 нм) на лимфатический узел в зависимости от ЭП оказывает влияние на всю лимфатическую систему животного. Структурные изменения в освеченном лимфатическом узле проявляются в расширении синусного аппарата, степени заполнения его клетками лимфоидного ряда, увеличении количества полнокровных сосудов, особенно в мозговых трабекулах, увеличением их диаметра (активизации лимфоидного аппарата). В контралатеральном лимфатическом узленаблюдаютсяаналогичныеморфологическиеизменения, новыраженные в меньшей степени [Вайнагий О.М., 1998].

Показано, что у больных ревматоидным артритом импульсное ИК НИЛИ (890 нм) влияет на показатели активации клеточного иммунитета: достоверно снижает исходно повышенную концентрацию рФНОa-55Р (растворимые рецепторы фактора некроза опухоли), неоптерина (чувствительный и специфичныймаркерактивациимоноцитов/макрофагов) ирИЛ-2Р(интерлейкин-2) [Илич-Стоянович О., 2001]. Лазерная терапия позволяет снизить дозировку локальной и общей лекарственной терапии на 50%, у 73,8% больных отмечено уменьшение числа болезненных суставов и уменьшение выраженности болевого синдрома в покое и при движении.

НафонеВЛОКбиохимическиеизменениявкрови, реакциигуморальногои клеточногозвеньевиммунитетанаблюдаютсяприисходномиммунодефиците

иотличаютсяпоинтенсивностиисрокампроявлениявзависимостиотспособа воздействия на кровь. Реакции крови при ВЛОК проявляются интенсивнее

ираньше, чем при надвенном освечивании крови. ВЛОК при заболеваниях лёгких неэффективно у лиц, длительно употреблявших алкоголь [Гостище-

ва О.В., 1995].

О.Ю. Александрова (2001), изучив клинические и медико-организацион- ные аспекты лазерной иммунокоррекции больных с патологией иммунной системы, пришла к следующим выводам.

1.Убольныхревматоиднымартритом, аутоиммуннымтиреоидитом, бронхиальной астмой наблюдаются клинико-функциональные изменения, определяющиесяактивностьюаутоиммунногопроцесса, длительностьюзаболевания, нарушениями иммунного статуса, характером проводимой медикаментозной терапии.

2.Для больных иммунопатологическими заболеваниями характерны значительные нарушения систем клеточного и гуморального иммунитета, манифестирующие повышением Т-хелперной и понижением Т-супрессорной функции, В-лимфоцитозом, обусловливающие вторичный иммунодефицит, компенсирующийся нарастанием уровня иммуноглобулинов.

3.Лазернаятерапияснижаетвыраженностьартралгий, продолжительность утреннейскованности, числовоспалённыхсуставовубольныхревматоидным

673

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

артритом; уменьшает признаки гипотиреоза, повышая функциональную активность щитовидной железы у больных аутоиммунным тиреоидитом; выраженность симптомов дневной и ночной астмы, потребность в β2-агонистах и глюкокортикоидах и существенно увеличивает показатели функции внешнего дыхания у больных бронхиальной астмой, снижает степень воспаления поражённых органов. Это позволяет рассматривать лазеротерапию как патогенетический метод лечения и профилактики больных иммунопатологическими заболеваниями, обладающий продолжительным последействием.

4.Инфракрасное импульсное лазерное излучение оказывает выраженное иммунокорригирующеедействиенабольныхиммунопатологическимизаболеваниями, проявляющеесянарастаниемТ-супрессорнойфункциилимфоцитов,

всочетании с понижением количества Т-хелперов, уменьшением количества циркулирующихиммунныхкомплексовиуровняиммуноглобулинов, чтоприводит к угнетению аутоагрессии.

5.Инфракрасное импульсное НИЛИ подавляет, а красное непрерывное НИЛИ усиливает хелперную активность Т-лимфоцитов у больных бронхиальной астмой, не принимающих постоянно кортикостероидные препараты. У больных, постоянно принимающих ГКС, лазеротерапия (как в инфракрасном, такикрасномспектрах) вызываетусилениехелпернойактивностиТ-лим- фоцитов. НаправленностьизмененийсупрессорнойактивностиТ-лимфоцитов у НИЛИ инфракрасного и красного спектров аналогичны.

6.Учёт и оценка исходных показателей клинических и функциональных проявлений иммунопатологического заболевания, индекса воспаления, иммунорегуляторного индекса и степени исходного угнетения Т-супрессорной активности позволяет прогнозировать лечебные эффекты лазерного света у больных иммунопатологическими заболеваниями.

7.Лазерная терапия в сочетании с медикаментозной терапией значимо повышает клиническую эффективность лечения больных ревматоидным артритом (более чем на 10%), аутоиммунным тиреоидитом (более чем на 70%), бронхиальной астмой (более чем на 15%), особенно на начальных стадиях заболевания.

8.Медико-организационный анализ использования ресурсов при проведении лазерной иммунокоррекции больных с патологией иммунной системы выявил проблемы организации медицинской реабилитации, к числу которых относятся: недостаточное использование современных лазерных технологий в комплексе с традиционной медикаментозной терапией, отсутствие преемственности этапов медицинской реабилитации больных с нарушениями в иммунной системе, отсутствие адекватной организации труда медицинского персоналаиматериально-техническогообеспечениякабинетовлазеротерапии.

9.Пациенты с хроническими заболеваниями (ревматоидный артрит, аутоиммунный тиреоидит, бронхиальная астма) испытывают определённые ограничения в физическом, психоэмоциональном и социальном аспектах жизни. Наиболее важными критериями, влияющими на качество жизни этой группы

674

Рекомендовано к покупке и прочтению разделом по дерматологии сайта https://meduniver.com/

Часть III. Частные методики лазерной терапии

пациентов, явились: боль, усталость, снижение двигательной и повседневной активности, зависимость от лекарств. Больные иммунопатологическими заболеваниями, которым диагноз поставлен впервые или недавно (до 2 лет), чаще указывали критерии ограничения психоэмоциональной и социальной активности. Пациенты с длительностью заболевания более 2 лет значительно чаще указывали ограничения физической активности (полученные данные статистически достоверны).

10.Лазерная терапия повышает качество жизни больных с патологией иммунной системы. При анализе динамики показателей качества жизни после проведённой лазеротерапии происходит не только значимый регресс клиническихпроявленийзаболевания, влияющихнафункциональныевозможности больных с иммунопатологией, но и определённые положительные психоэмоциональные сдвиги, что повышает эффективность лечения.

11.Основными организационно-методическими направлениями совершенствования медицинской реабилитации больных с патологией иммунной системы являются: включение методов лазерной иммунокоррекции в базисные схемы лечения; формирование индивидуальных лечебных программ, содержащих оценку иммунного статуса пациента, экспертное обследование и комплексную оценку реабилитационного потенциала, контроль выполнения иммунокорригирующих программ; совершенствование организации работы медицинского персонала кабинетов лазеротерапии.

12.Дляоптимальнойиммунокоррекциибольныхиммунопатологическими заболеваниями необходимо использовать импульсные лазеры, генерирующие наносекундныеимпульсы(100–150 нс) оптическогоизлученияинфракрасного

икрасного спектральных диапазонов с взаимозаменяющимися составными частями – базовым блоком, излучающими головками и насадками.

Этапы курсовой лазерной терапии при иммунодефиците

Первый этап. Проводятся дезинтоксикационные и сорбционные мероприятия преимущественно в виде энтеральной сорбции с целью освобождения организмаотнедоокисленныхпродуктовобменаидругих«шлаков» (иммунокомпетентныеклеткиначинаютположительнореагироватьнаиммунотропные препараты при снижении активности патологических процессов). С целью восстановления клеточных структур, внутри- и внеклеточных обменных процессов и мембранных функций используются метаболические комплексы витаминов, микроэлементов и различных антиоксидантов. Индивидуально определяется объём мероприятий, включающих при необходимости антибактериальные препараты, а также восстановление функциональных нарушений пищеварительной системы, проявляемых дискинезией, дисхолией и дисбактериозом. Длясниженияактивностипатологическихпроцессовобычно достаточно 5–7 дней, после чего можно приступать ко второму этапу.

Второйэтап. Проводится иммуномодуляция препаратами, содержащими регуляторныефакторыцентральныхоргановиммуннойсистемы– вилочковой

675

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

железыикостногомозга. Могутприменятьсяразличныепрепаратыэтойгруппы, однако выбор конкретного препарата всегда должен быть индивидуален и основыватьсяналабораторныхтестахопределениячувствительности лимфоцитов больного к препаратам. В противном случае врач не только не получит положительного эффекта терапии, но и затруднит применение каких-либо других лечебных воздействий из-за развившейся толерантности больного к ним. Для укрепления неспецифической защиты организма в арсенале врачей имеется множество современных лекарственных препаратов, положительно зарекомендовавших себя на практике. К ним относится нуклеинат натрия, который назначается в суточной дозе от 0,1 до 2,0 г в зависимости от возраста и выраженности проявлений иммунной недостаточности. Препарат даётся в 2–4 приёма, ежедневно, продолжительность курса – 15 дней в месяц, кратность курсов – от 2 до 9 в год; особенно показан в случаях нарушения антибактериальной защиты организма.

При известном инфекционном агенте необходимо применять препараты, обладающие строго селективным действием для создания специфического противоинфекционного иммунитета. Всё чаще ими являются возбудители, сожительствующие постоянно в нашей среде обитания. Именно они вызывают развитие инфекционных заболеваний у иммунокомпрометированных организмов. Для решения указанных задач используются препараты, обладающиесочетаннымдействиемвакцинальныхииммуномодулирующихсредств. Наиболее перспективны в этом плане фармакологические препараты, называемыетерапевтическимивакцинами(«вакцинывтаблетках»). Ониформируют активную защиту самого организма и не приводят к дисбиозу.

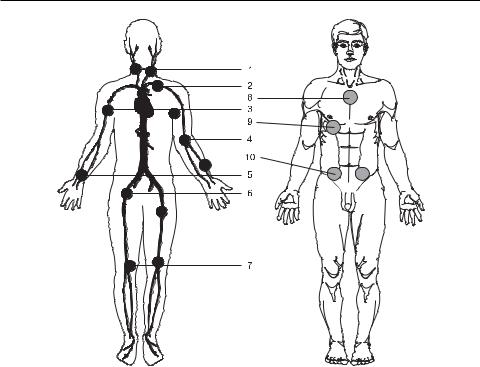

Эффективность медикаментозной терапии существенно увеличивается при лазерном воздействии на определённые зоны тела с целью нормализации метаболизма, микроциркуляции в тканях и органах (рис. 3.64).

МетодикаЛТ. Контактно-зеркальная, стабильная. Лазернаяимпульсная ИК-излучающаяголовкаЛО-904-20 каппаратамсерии«Матрикс» и«Лазмик» (длина волны 904 нм, импульсная мощность 10–15 Вт, частота 80–150 Гц) с зеркальной насадкой ЗН-35. Воздействие проводится ежедневно (кроме выходных) двумя излучателями одновременно на две зоны контактно-зеркаль- ным способом с умеренной компрессией мягких тканей (табл. 3.66). После

|

|

|

|

|

Таблица 3.66 |

|

|

Схема курса лазерной терапии (второй этап) |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

Процедура, |

Зона, № |

Экспозиция |

Процедура, |

Зона, № |

Экспозиция |

|

№ |

на зону, мин |

№ |

на зону, мин |

|||

|

|

|||||

1 |

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |

1 |

6 |

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |

1 |

|

2 |

8, 9, 10 |

2 |

7 |

8, 9, 10 |

3 |

|

3 |

8, 9, 10 |

2 |

8 |

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |

1 |

|

4 |

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |

1 |

9 |

8, 9, 10 |

2 |

|

5 |

8, 9, 10 |

3 |

10 |

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |

1 |

|

676 |

|

|

|

|

|

|

Рекомендовано к покупке и прочтению разделом по дерматологии сайта https://meduniver.com/

Часть III. Частные методики лазерной терапии

Рис. 3.64. Зоны воздействия на втором этапе лечения иммунодефицита: 1 – подчелюстные зоны паратрахеально; 2 – сосудистый пучок в левой

подключичной области; 3 – подмышечные впадины; 4 – кубитальная сосудистая зона; 5 – лучевая сосудистая зона; 6 – бедренный сосудистый пучок; 7 – подколенный сосудистый пучок; 8 – проекция вилочковой железы;

9 – проекция средней доли печени; 10 – подвздошные области – проекции слепой и сигмовидной кишок

процедуры лазерной терапии пациент должен отдохнуть 15–20 мин, а по возвращениидомойполежать(поспать) околодвухчасов. Послеокончанияэтого курсанеобходимперерывв3–4 недели, послечегопроводитсятретийэтап– реабилитационный, обеспечивающий улучшение функций систем организма и наиболее полное восстановление трудоспособности пациента.

Третий этап. Для решения проблем реабилитации больных необходимо решить следующие медицинские задачи.

1. Лечение психосоматических последствий повреждающего действия внешних и внутренних факторов. 2. Повышение стрессоустойчивости организма (его неспецифических адаптационных механизмов), иммунитета. 3. Санаторно-курортные методы реабилитации больных.

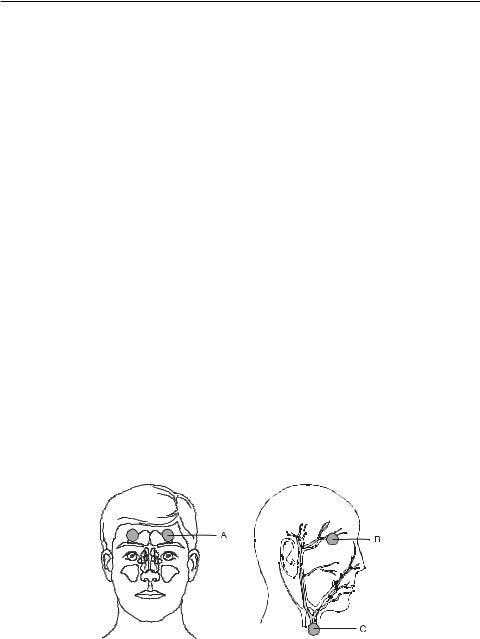

Лазерная терапия проводится по следующей схеме (табл. 3.67), параметры НИЛИвтабл. 2.5 (частотамодуляции2,4 Гц) назоныпроекцииточекакупунктурыбазовогорецепта(рис. 2.2). Назоныголовы(рис. 3.65, всесимметричны) производится воздействие по 1,5 мин контактно-зеркальным методом (МЛТ)

677

ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

|

|

Таблица 3.67 |

|

|

Схема лазерной реабилитации (третий этап) |

||

|

|

|

|

Процедура, № |

Зона воздействия |

Экспозиция |

|

(рис. 2.2, 3.65) |

на одну зону |

||

|

|||

1 |

GI4 (2), E36 (2), VC12 |

20 с |

|

2 |

MC6 (2), RP6 (2), VC12 |

20 с |

|

3 |

МЛТ: А, Б, |

15 с |

|

С |

2 мин |

||

|

|||

4 |

MC6 (2), RP6 (2), VC12 |

20 с |

|

|

МЛТ: А, Б |

15 с |

|

5 |

С |

2 мин |

|

|

GI4 (2), E36 (2), VC12 |

20 с |

|

|

МЛТ: А, Б |

15 с |

|

6 |

С |

2 мин |

|

|

GI4 (2), E36 (2), VC12 |

20 с |

|

|

МЛТ: А, Б |

15 с |

|

7 |

С |

2 мин |

|

|

MC6 (2), RP6 (2), VC12 |

20 с |

|

|

МЛТ: А, Б |

15 с |

|

8 |

С |

2 мин |

|

|

GI4 (2), E36 (2), VC12 |

20 с |

|

|

МЛТ: А, Б |

15 с |

|

9 |

С |

2 мин |

|

|

MC6 (2), RP6 (2), VC12 |

20 с |

|

|

МЛТ: А, Б |

15 с |

|

10 |

С |

2 мин |

|

|

GI4 (2), E36 (2), VC12 |

20 с |

|

11 |

MC6 (2), RP6 (2), VC12 |

20 с |

|

12 |

МЛТ: А, Б |

15 с |

|

С |

2 мин |

||

|

|||

Рис. 3.65. Зоны воздействия: А – орбитальные зоны; В – височные зоны; С – область проекции шейных сосудов для надвенного лазерного освечивания

крови (синокаротидная зона)

678

Рекомендовано к покупке и прочтению разделом по дерматологии сайта https://meduniver.com/

Часть III. Частные методики лазерной терапии

с небольшой компрессией мягких тканей с помощью лазерных импульсных ИК-излучающих головок (двумя головками одновременно на обе симметричные зоны) ЛО-904-20 к аппаратам серии «Матрикс» и «Лазмик» (длина волны 904 нм, импульсная мощность 10–15 Вт, частота 80–150 Гц) с магнитной насадкой ЗМ-50.

Во время проведения курса реабилитации пациенту следует ограничить употребление жирной, жареной, копченой, маринованной и мучной пищи. Оптимальныкисломолочныепродукты, рыба, яйца, овощи, каши, хлебизмуки грубого помола, с отрубями, отвары лечебных трав, зелёный чай. Витамины группы В.

«Часто болеющие дети»

Характер дисиммуноглобулинемии также имеет возрастные различия. ВмладшейвозрастнойгруппеэтодостоверноеснижениеконцентрациисывороточногоIgA стенденциейкснижениюсывороточногоIgM. Такиеизменения типичныдлядетейстранзиторнойиммуннойнедостаточностьюдошкольного возраста, и чаще среди так называемых часто болеющих детей они являются следствиемперинатальныхповрежденийцентральныхрегуляторныхмеханиз- мовгипоксически-травматическогогенезасразвитиемнейроэндокринныхна- рушений. Встаршейвозрастнойгруппедисиммуноглобулинемиявыражается повышением IgA и IgG в сыворотке крови (это свидетельствуют о возможном включении компенсаторных механизмов), а также снижением концентрации сывороточногоIgM (этоможетслужитьотражениемдавностипатологических процессов и истощения функциональных резервов организма). Воздействие проводят по зонам, указанным на рис. 3.66, режимы приведены в табл. 3.68.

|

|

|

Таблица 3.68 |

|

|

Схема курса лечения «часто болеющих детей» |

|||

|

|

|

|

|

№ |

Воздействие |

Номер зоны |

Экспозиция на зону, мин |

|

процедуры |

воздействия |

|||

|

|

|||

|

МЛ-904-80, 80 Гц, 40–50 Вт |

1 (на обеих руках) |

1 |

|

1 |

МЛ-904-80, 80 Гц, 40–50 Вт |

Пупок |

0,5 |

|

|

2 (7-й шейный |

0,5 (одновременно |

||

|

Магнитная насадка ММ-50 |

|||

|

позвонок) |

с воздействием на пупок) |

||

|

|

|||

2 |

МЛ-904-80, 80 Гц, 40–50 Вт |

1 (на обеих руках) |

2 |

|

|

МЛ-904-80, 80 Гц, 40–50 Вт |

1 (на обеих руках) |

2 |

|

3 |

МЛ-904-80, 80 Гц, 40–50 Вт |

Пупок |

0,5 |

|

|

2 (7-й шейный |

0,5 (одновременно |

||

|

Магнитная насадка ММ-50 |

|||

|

позвонок) |

с воздействием на пупок) |

||

|

|

|||

4 |

МЛ-904-80, 80 Гц, 40–50 Вт |

1 (на обеих руках) |

2 |

|

|

МЛ-904-80, 80 Гц, 40–50 Вт |

1 (на обеих руках) |

1 |

|

5 |

МЛ-904-80, 80 Гц, 40–50 Вт |

Пупок |

0,5 |

|

|

2 (7-й шейный |

0,5 (одновременно |

||

|

Магнитная насадка ММ-50 |

|||

|

позвонок) |

с воздействием на пупок) |

||

|

|

|||

679