4 курс / Дерматовенерология / Розацеа

.pdfМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

Д. Ф. ХВОРИК, Е. С. ЯРМОЛИК

ПАПУЛО-ПУСТУЛЕЗНАЯ ФОРМА РОЗАЦЕА У ЖЕНЩИН:

этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение

Монография

Гродно

ГрГМУ

2017

УДК 616.53-002.282-02-074-085-055.2(035.3)

ББК 55.838.1 Х 32

Рекомендовано Редакционно-издательским советом ГрГМУ (протокол № 1 от 11.01.2017).

Авторы: зав. каф. дерматовенерологии, д-р мед. наук, проф. ГрГМУ Д. Ф. Хворик;

ассист. дерматовенерологии ГрГМУ, канд. мед. наук Е. С. Ярмолик.

Рецензент: зав. каф. нормальной физиологии, д-р мед. наук, проф. В. В. Зинчук.

Хворик, Д.Ф.

Х 32 Папуло-пустулезная форма розацеа у женщин: этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение : монография / Д. Ф. Хворик, Е. С. Ярмолик. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 120 с.

ISBN 978-985-558-825-3.

В монографии отражены современные данные об этиопатогенезе, клинике, диагностике и лечении папуло-пустулезной формы розацеа, представлены результаты собственных исследований по данной проблеме. Рассмотрены основные проблемы терапии, а также предложены новые подходы к диагностике и дифференцированному лечению пациентов с папулопустулезной формой розацеа в зависимости от степени тяжести.

Монография предназначена для врачей-дерматовенерологов, косметологов, лаборантов, клинических ординаторов, аспирантов, студентов всех факультетов учреждений, обеспечивающих получение высшего медицинского образования.

УДК 616.53-002.282-02-074-085-055.2(035.3)

ББК 55.838.1

ISBN 978-985-558-825-3

© Хворик Д. Ф., Ярмолик Е. С., 2017 © ГрГМУ, 2017

~ 2 ~

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ........................................ |

5 |

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................. |

6 |

ГЛАВА 1. ПАПУЛО-ПУСТУЛЕЗНАЯ ФОРМА РОЗАЦЕА: |

|

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ, МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ И |

|

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ......................................... |

8 |

1.1 Эпидемиологические и медико-социальные аспекты розацеа |

..8 |

1.2 Этиопатогенетические аспекты розацеа .................................... |

11 |

1.2.1 Роль перекисного окисления липидов и антиокcидантной |

|

защиты в патогенезе розацеа .......................................................... |

13 |

1.2.2 Роль фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) в |

|

патогенезе розацеа ........................................................................... |

18 |

1.2.3 Роль цитокинов в патогенезе розацеа ................................... |

22 |

1.2.4 Роль микробной флоры в патогенезе розацеа...................... |

26 |

ГЛАВА 2. ................................................................................................ |

31 |

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАПУЛО- |

|

ПУСТУЛЕЗНОЙ ФОРМЫ РОЗАЦЕА ................................................ |

31 |

2.1 Системная терапия розацеа ......................................................... |

31 |

2.2 Локальная терапия розацеа.......................................................... |

36 |

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПАПУЛО-ПУСТУЛЕЗНОЙ ФОРМЫ |

|

РОЗАЦЕА У ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ............ |

41 |

ГЛАВА 4. ЛАБОРАТОРНЫЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ |

|

СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПАПУЛО-ПУСТУЛЕЗНОЙ ФОРМЫ |

|

РОЗАЦЕА ............................................................................................... |

52 |

4.1 Состояние перекисного окисления липидов и |

|

антиокcидантной защиты у пациентов с папуло-пустулезной |

|

формой розацеа ................................................................................... |

52 |

~ 3 ~

4.2 Уровень активатора неоангиогенеза – фактора роста |

|

эндотелия сосудов и провоспалительных цитокинов у пациентов |

|

с папуло-пустулезной формой розацеа ............................................ |

65 |

ГЛАВА 5. ВИДОВОЙ СОСТАВ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К |

|

АНТИБИОТИКАМ МИКРООРГАНИЗОВ, ИЗОЛИРОВАННЫХ У |

|

ПАЦИЕНТОВ С ПАПУЛО-ПУСТУЛЕЗНОЙ ФОРМОЙ |

|

РОЗАЦЕА............................................................................................... |

70 |

ГЛАВА 6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА |

|

КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАПУЛО-ПУСТУЛЕЗНОЙ |

|

ФОРМЫ РОЗАЦЕА .............................................................................. |

79 |

6.1 Метод комбинированной терапии папуло-пустулезной формы |

|

розацеа с учетом степени тяжести.................................................... |

79 |

6.2 Сравнительная оценка клинической эффективности |

|

комбинированной терапии у пациентов с папуло-пустулезной |

|

формой розацеа................................................................................... |

80 |

6.3 Сравнительная оценка показателей прооксидантно- |

|

антиокcидантного гомеостаза у пациентов с папуло-пустулезной |

|

формой розацеа в динамике комбинированной терапии ............... |

83 |

6.4 Сравнительная оценка содержания VEGF и |

|

провоспалительных цитокинов у пациентов с папуло- |

|

пустулезной формой розацеа в динамике комбинированной |

|

терапии................................................................................................. |

88 |

6.4 Рекомендации по практическому использованию метода |

|

определения степени тяжести и алгоритма лечения ППР ............. |

90 |

Список использованных источников .................................................. |

97 |

~ 4 ~

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АОС |

– |

антиоксидантная система |

ДК |

– |

диеновые конъюгаты |

ДТНБ |

– |

2-нитробензойная кислота |

МДА |

– |

малоновый диальдегид |

ИЛ-1β |

– интерлейкин-1-бета |

|

ИЛ-6 |

– |

интерлейкин-6 |

2 |

– |

колониеобразующие единицы |

КОЕ/см |

|

на квадратный см2 |

ПОЛ |

– |

перекисное окисление липидов |

ППР |

– |

папуло-пустулезная форма розацеа |

СОД |

– |

супероксиддисмутаза |

ТХУ |

– |

трихлоруксусная кислота |

ФНО-α |

– фактор некроза опухолей альфа |

|

D. folliculorum |

– |

демодекс фолликулорум |

NO |

– |

оксид азота |

VEGF |

– фактор роста эндотелия сосудов |

|

~ 5 ~

ВВЕДЕНИЕ

Розацеа является распространенным заболеванием, занимая 7 место в мире среди всей кожной патологии. Частота встречаемости в популяции составляет от 2 до 10% [3, 53, 64, 68, 73, 87, 136, 164, 203, 219, 226]. По официальным статистическим данным, заболеваемость розацеа в Республике Беларусь составляет 2,3% случаев среди всех кожных заболеваний. Высокая распространенность дерматоза, хроническое течение, локализация высыпаний преимущественно на коже лица с развитием стойкого косметического дефекта, частые рецидивы, отсутствие объективных критериев диагностики, устойчивость к проводимой терапии позволяют констатировать актуальность данной проблемы и необходимость дальнейшего изучения возможных патогенетических механизмов формирования папуло-пустулезной формы розацеа (ППР) [118, 151, 169, 182, 222, 223, 230, 234, 241].

Несмотря на многоплановые исследования по изучению этиологии и патогенеза ППР, совершенствование методов диагностики и лечения, многие задачи остаются нерешенными. При этом на современном этапе в развитии заболевания обсуждается комплексное воздействие факторов, вызывающих окислительный стресс, воспаление, вазодилатацию и неоангиогенез, подавление которых может привести к длительной ремиссии [45, 49, 50, 64, 68, 192, 222]. У пациентов с ППР не оценивается роль условнопатогенной микрофлоры в развитии дерматоза, а выбор антибиотика для системного применения проводится эмпирически, без учета антибиотикорезистентности. Применение в течение ряда лет для лечения розацеа антибактериальных препаратов без учета резистентности к ним как облигатно-патогенных, так и условнопатогенных микроорганизмов является одной из причин прогрессирования заболевания до папуло-пустулезной формы с формированием полирезистентных штаммов бактерий, снижением эффективности химиотерапии и увеличением частоты осложнений. Трудности в выборе терапии ППР объясняются не только разнообразием взглядов относительно отдельных звеньев патогенеза данной патологии, но и неясностью механизмов, обуславливающих неэффективность традиционного лечения у

~ 6 ~

большинства пациентов, что в конечном итоге приводит к частым рецидивам заболевания. В связи с этим необходим поиск новых подходов к терапии ППР, основанных на использовании средств, способных устранять возникающие метаболические нарушения, т.е. быть патогенетически обоснованными.

В Республике Беларусь при лечении розацеа не учитывается форма заболевания и степень ее тяжести [30]. Определение степени тяжести ППР проводится с учетом только клинических симптомов заболевания, что характеризует существующую классификацию как достаточно субъективную [1, с. 266, 207, 241]. До настоящего времени не разработаны объективные критерии диагностики степени тяжести ППР. Ввиду патогенетической значимости интенсификации процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и неоангиогенеза на фоне недостаточности антиоксидантной системы (АОС) следует учитывать значения данных показателей при определении степени тяжести ППР. В связи с этим целесообразно дополнить имеющуюся клиническую классификацию дерматоза объективными показателями активности процессов ПОЛ, неферментативного звена антиоксидантной защиты и неоангиогенеза, что в свою очередь позволит разработать дифференцированный подход к терапии пациентов с учетом степени тяжести ППР, используя при этом фототерапию, азелаиновую кислоту и антибиотики [43, 52, 117, 139, 177, 166, 241]. Однако практические рекомендации по комплексному использованию данных методов еще не разработаны.

Учитывая недостаточность и противоречивость данных литературы, для установления новых этиологических факторов и звеньев патогенеза ППР возникает необходимость в комплексной оценке прооксидантно-антиоксидантного гомеостаза, фактора роста эндотелия сосудов VEGF и провоспалительных цитокинов у пациентов с данной патологией. Это позволит разработать дифференцированный подход к терапии в зависимости от степени тяжести ППР и обосновать эффективность лечения клиниколабораторными критериями.

~ 7 ~

Глава 1 ПАПУЛО-ПУСТУЛЕЗНАЯ ФОРМА РОЗАЦЕА:

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ, МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

1.1 Эпидемиологические и медико-социальные аспекты розацеа

Розацеа – хроническое воспалительное рецидивирующее заболевание фациальной локализации со стойким косметическим дефектом на коже лица, которое характеризуется стадийным течением, полиэтиологической природой, клинически проявляется транзиторной или персистирующей эритемой, телеангиэктазиями, папулами, пустулами, редко – гиперплазией сальных желез и соединительной ткани [3, 56, c. 7, 64, 73, 182, 219, 220, 241].

Данные прошлых лет (до 2010 г.) указывают, что заболеваемость розацеа в структуре дерматологической патологии колеблется от 2 до 10%, а в мире распространенность дерматоза составляет около 10% [3, 53, 64, 67, 68, 73, 164, 219].

Эпидемиологические исследования последних лет, проводимые в странах Европы и США, показывают разную частоту встречаемости розацеа – от менее 1% до более 20%, при этом авторы считают, что на современном этапе средняя распространенность заболевания среди всего населения земного шара составляет 2-3% [87, 136, 226]. Согласно статистике ряда ретроспективных исследований, в США распространенность розацеа находится в пределах 2%, при этом, по данным Национального Общества по изучению розацеа, 16 млн американцев страдают данным дерматозом [226]. Согласно эпидемиологическим исследованиям, проведенным в Эстонии, розацеа болеют 22% дерматологических пациентов, тогда как в Германии этот показатель составляет лишь 2,2% [111, 199]. В Российской Федерации на долю розацеа приходится около 5% всех дерматологических диагнозов, при этом розацеа имеет наибольший удельный вес (36%) в структуре акнеподобных дерматозов [35].

~ 8 ~

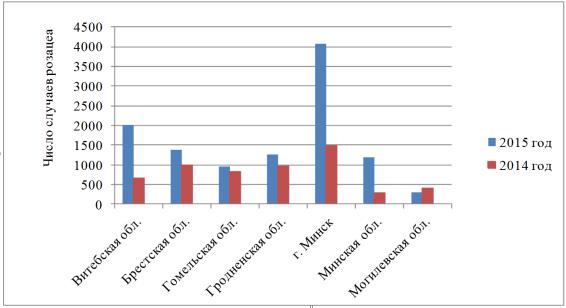

В Республике Беларусь частота встречаемости розацеа в 2015 г. составила 2,3%, в 2014 – 1,5% среди всех дерматологических заболеваний. При этом в 2015 г. наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в г. Минске (4061), на втором месте по распространенности – Витебская область (2014), на третьем – Брестская (1376), на четвертом – Гродненская (1267) (рисунок 1.1). Подобная тенденция характерна и для 2014 г. (см. рисунок 1.1). К сожалению, учет уровня заболеваемости отдельными клиническими формами розацеа не проводится. Кроме того, имеющиеся статистические данные не полностью отражают истинные показатели заболеваемости, что может быть связано с низкой обращаемостью пациентов данного профиля, особенно мужчин, в кожно-венерологические учреждения, самолечением, быстрой трансформацией заболевания из легкой степени тяжести в тяжелую, а также отсутствием объективных критериев диагн11остики дерматоза и торпидностью к общепринятым методам терапии.

Рисунок 1.1. – Заболеваемость розацеа в Республике Беларусь за 2014–2015 гг.

Многие авторы отмечают, что у женщин розацеа возникает в 2-4 раза чаще, чем у мужчин [68, 73, 120, 203]. При этом у мужчин гораздо чаще дерматоз трансформируется в фиматозную форму с развитием гиперплазии сальных желез и соединительной ткани [35,

~ 9 ~

222]. Высокая частота заболеваемости розацеа у женщин может быть обусловлена их более частой обращаемостью за медицинской помощью, поскольку данный дерматоз локализуется преимущественно на лице и в косметическом отношении представляет собой серьезную проблему [68, 81]. По мнению В. Е. Темникова (2000), такое соотношение по полу связано с гормональными изменениями в женском организме в период менопаузы [80, с. 13-14].

Розацеа диагностируется преимущественно у лиц европейского происхождения, реже – у представителей негроидной расы и коренных жителей Америки, что не противоречит данным J. Spoendlin и соавт. (2012), которые также утверждают, что заболевание более характерно для светлокожих, рыжеволосых людей кельтского и североамериканского происхождения со светочувствительной кожей (с I и II фототипами); им гораздо реже болеют смуглые, темнокожие люди, особенно афроамериканцы (V

и VI фототипы) [68, 120, 217, 222, 241].

Как правило, розацеа относится к дерматозам среднего возраста, однако имеются данные о развитии заболевания в более молодом и даже детском возрасте [27, 35, 135, 182, 197]. Обычно первые симптомы заболевания дебютируют в 25-30 лет и достигают максимальной выраженности к 40-50 годам [73, 81]. Реакцией пациентов на дерматоз является развитие психосоматических расстройств, дискомфорта при общении с окружающими, ограничение социальных контактов и, как следствие, – снижение качества жизни, что в свою очередь способно вызывать новые обострения дерматоза, тем самым замыкая порочный круг [83, 118, 151, 169, 223, 230, 234].

Таким образом, высокая распространенность дерматоза, хроническое течение, преимущественная локализация высыпаний на коже лица с развитием стойкого косметического дефекта, рецидивирующее течение, невыясненность этиологических факторов, устойчивость к терапии позволяют констатировать серьезную медико-социальную значимость данной проблемы и необходимость дальнейшего изучения возможных патогенетических механизмов формирования папуло-пустулезной формы розацеа.

~ 10 ~