2 курс / Гистология / Гистология для стоматологов

.pdf

солей, гликозаминогликанов; пероксидазы, лактоферрина, IgА и др.

– ЛОКАЛИЗАЦИЯ: 1) в околоушной (все секреторные отделы), 2) в подчелюстной (большая часть), 3) в подъязычной (мало) железах

2) сократительные: миоэпителиоциты

слизистые концевые отделы:

–содержат 2 вида клеток:

1)секреторные: мукоциты – светлые, крупные, призматические,

слизистые клетки

–ядро – темное, уплощенное, смещено в базальную часть

–вокруг ядра синтетический аппарат

–вся цитоплазма над ядром – слизистые пузырьки, окруженные мембраной

–между клетками – могут быть межклеточные секреторные канальцы

–секрет – слизистая, вязкая, тягучая слюна, содержащая гликопротеины и ряд муцинов (увлажнение, смазка, защита; регенерация тканей)

2)сократительные: миоэпителиоциты

ЛОКАЛИЗАЦИЯ: СЛИЗИСТЫЕ КОНЦЕВЫЕ ОТДЕЛЫ ПРИСУТСТВУЮТ ТОЛЬКО В ПОДЪЯЗЫЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

смешанные концевые отделы:

–содержат 3 вида клеток:

1)секреторные:

–мукоциты – трубочки (светлые, крупные слизистые клетки), вырабатывают слизистый секрет (гликопротеины, муцины)

–сероциты – белковые полулуния Джиануцци (базофильные, прилежат снаружи), секрет – серомукозный (в межклеточные секреторные канальцы)

2) сократительные:

–миоэпителиоциты – снаружи от секреторных клеток, секрет – слизистая слюна, содержит гликопротеины, ряд муцинов ЛОКАЛИЗАЦИЯ: 1) в подчелюстной железе (немного), 2) в подъязычной железе (основная часть)

ОКОЛОУШНАЯ

–сложная (выводной проток разветвлен), разветвленная (концевые отделы разветвлены), альвеолярная

–дольки образованы только белковыми концевыми отделами, состоящими из сероцитов

–внутридольковые протоки (вставочные – длинные, сильно разветвлены (на препарате мелкие и темные) + исчерченные) хорошо развиты

–междольковые трабекулы выражены хорошо (тут сосуды, нервы и междольковые выводные протоки)

–междольковые выводные протоки выстланы 2-хслойным цилиндрическим эпителием

–общий (главный) выводной проток (Стенонов) открывается на поверхности слизистой оболочки щеки на уровне 2 верхнего моляра

ПОДЧЕЛЮСТНАЯ

–сложная (выводной проток разветвлен), разветвленная (концевые отделы разветвлены), альвеолярно-трубчатая

–дольки состоят преимущественно из белковых (сероциты) концевых отделов

(80-90%), но есть и смешанные белково-слизистые концевые отделы (10-20%) в

виде слизистых трубочек с белковыми полулуниями Джиануцци

–вставочные протоки развиты слабо – короткие и менее разветвленные

–исчерченные протоки развиты очень хорошо – длинные и разветвленные

–междольковые трабекулы развиты хуже, чем в околоушной железе

–междольковые выводные протоки выстланы 2-хслойным цилиндрическим эпителием, переходящим в многослойный эпителий

–общий (главный) выводной проток (Вартонов) – сильно разветвлен,

открывается на переднем крае уздечки языка, рядом с протоком подъязычной железы

ПОДЪЯЗЫЧНАЯ

–сложная (выводной проток разветвлен), разветвленная (концевые отделы разветвлены), альвеолярно-трубчатая

–дольки состоят из 3 концевых отделов: преимущественно из

смешанных концевых отделов (полулуния Джиануцци развиты лучше всего),

но есть белковые концевые отделы (мало) и слизистые концевые отделы

–вставочные протоки развиты плохо – встречаются редко (большая часть подвергается ослизнению)

–исчерченные протоки очень короткие

–междольковые трабекулы развиты слабо

–междольковые выводные протоки выстланы 1-сл. двурядным эпителием или 2-хслойным цилиндрическим эпителием

*особенностью протоков подъязычной железы является то, что в них есть бокаловидные клетки

–общий (главный) выводной проток (Бартолинов) – многослойный цилиндрический или кубический эпителий, иногда сливается с Вартоновым протоком подчелюстной железы, открывается совместно с ним или отдельно в области подъязычного сосочка, где он выстлан МПН эпителием. некоторые протоки могут открываться в полость рта самостоятельно (вдоль подъязычной складки)

НЕБНАЯ МИНДАЛИНА

– складки слизистой оболочки полости рта выстилающего типа со скоплением лимфоидной ткани, расположены между небными дужками

–от поверхности миндалины, в глубь органа, отходят щелевидные

инвагинации (крипты), которые часто бывают разветвлены

–каждая миндалина имеет овальную форму и содержит от 10 до 20 крипт (углубления слизистой оболочки)

строение:

1)слизистая оболочка:

–эпителиальная пластинка: МПН эпителий, который вдается в собственную пластинку, выстилая крипты

–собственная пластинка: РВСТ, многочисленные лимфоидные узелки и межузелковая диффузная лимфоидная ткань

2)подслизистая основа: образует вокруг миндалины капсулу из ПВСТ (наличие капсулы позволяет удалять миндалины целиком)

*здесь также есть слизистые слюнные железы снаружи от подслизистой основы располагаются п-п мышцы глотки

ТВЕРДЫЕ ТКАНИ ЗУБА

–эмаль, дентин и цемент – изучаем на шлифах (сошлифовывание)

–десна, периодонт, пульпа – изучаем на срезе (раствор кислот – декальцинирование)

–все части зуба (кроме эмали) – производное соединительной ткани

ЭМАЛЬ

–обызвествленный секрет эпителиальных клеток – энамелобластов (далее они погибают)

–состоит из эмалевых призм (внутри есть амелогенины и энамелины) и межпризменного вещества (в основном органические компоненты, эмалевая жидкость)

–толщина эмали в области бугров – 3,5 мм, в области шейки – 0,01 мм

химический состав:

1) минеральные соли (96-97%):

–84% гидроксиапатит

–8% углекислый кальций

–4% фтористый кальций

–1,5% фосфорнокислый магний

2)органические вещества (1,2%):

–50% белки (энамелины, амелогенины), фосфопротеины

–42% липиды (холестерин, триглицериды, лецитины)

–следы углеводов (в т.ч. гликозаминогликаны)

3)вода (3,8%)

снаружи эмаль покрыта:

1)кутикулой (2 слоя):

–внутренний – гомогенный, состоит из гликозаминогликанов (секрет энамелобластов)

–наружный (под пелликулой) – образуется при прорезывании (стирается на режущей и жевательной поверхностях)

2)пелликулой (снаружи) – органическая, постоянно регенерирующая защитная пленка, осадок ротовой жидкости (слюна, пища, ионы, слущивающиеся клетки (формируется в течение 2 часов)

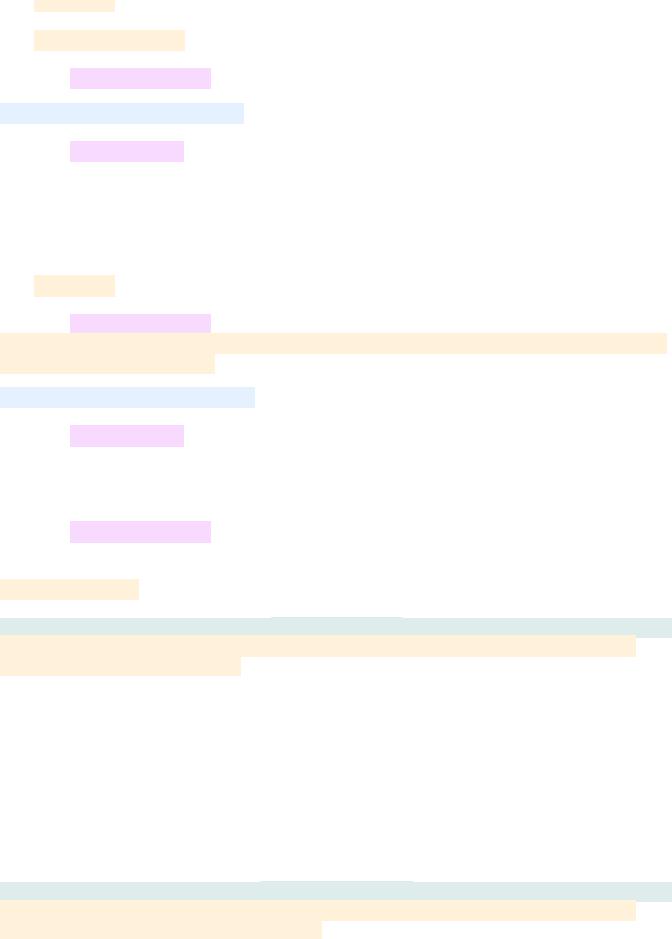

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА ЭМАЛИ – ЭМАЛЕВАЯ ПРИЗМА

эмалевая призма:

–минерализованный секрет энамелобластов (межпризменного вещества)

–идут радиально (перпендикулярно дентино-эмалевой границе)

–состоят из кристаллов гидроксиапатита

–каждая призма имеет неправильную форму

–эмалевые призмы имеют головки, которые выступают на поверхность

способы соединения эмалевых призм между собой:

1)органическое межпризматическое вещество

2)проникновение кристаллов из одной призмы в другую

полосы Гюнтера-Шрегера:

–оптический эффект неравномерности сошлифованных участков призм (из-за неодинакового преломления света), имеющих S-образный ход

–темные и светлые полоски

–поперечная исчерченность

линии Ретциуса:

–отражают периодичность отложения солей кальция в ходе образования эмалевых призм (место наименьшего содержания солей)

–процесс отложения органического матрикса идет постоянно, а его обызвествление – в основном ночью (это обусловливает неодинаковую плотность эмали)

неонатальная линия – самая толстая линия Ретциуса, граница между эмалью, образовавшейся до и после рождения (дефект питания в раннем постнатальном возрасте)

перикиматии:

–отложение эмали в виде валиков, разделены бороздками

–располагаются рядами, параллельно поверхности зуба

органические структуры эмали:

1)эмалевые пластинки (пересекают толщу эмали подобно трещинкам) – много белков типа энамелина

2)эмалевые пучки (имеются только во внутренней зоне эмали у дентино-

эмалевой границы) – служат входными воротами для микробов,

способствуют развитию кариеса

3)эмалевые веретена (расширенные концы дентинных

канальцев, которые вошли в эмаль и расширились, закрепляя подходящие внутри них отростки одонтобластов)

ДЕНТИНО-ЭМАЛЕВАЯ ГРАНИЦА

– фестончатость (неровность) – нужна для усиления питания эмали. здесь самая высокая чувствительность (так как тут закрепляются окончания отростков одонтобластов)

ДЕНТИН

–производное соединительной ткани, основная ткань зуба

–не имеет клеток

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

клетки |

|

|

|

|

межклеточное вещество |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

– отростки |

– аморфное вещество: |

– волокна: коллаген 1 |

||||||||||||

|

одонтобластов |

|

|

1) углеводы |

|

|

типа |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

(протеогликаны, |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

гликозаминогликаны) |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

2) |

липиды |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

3) |

вода |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

химический состав:

1)минеральные соли (70-72%):

–60% гидроксиапатит

–1% углекислый кальций

–немного фтористого кальция

–фосфорнокислый магний

–1,4% углекислый натрий

2)органические вещества (20-26%):

–50% белок – коллаген 1 типа

–42% углеводы (протеогликаны, гликозаминогликаны)

–2% липиды

3)вода (10%)

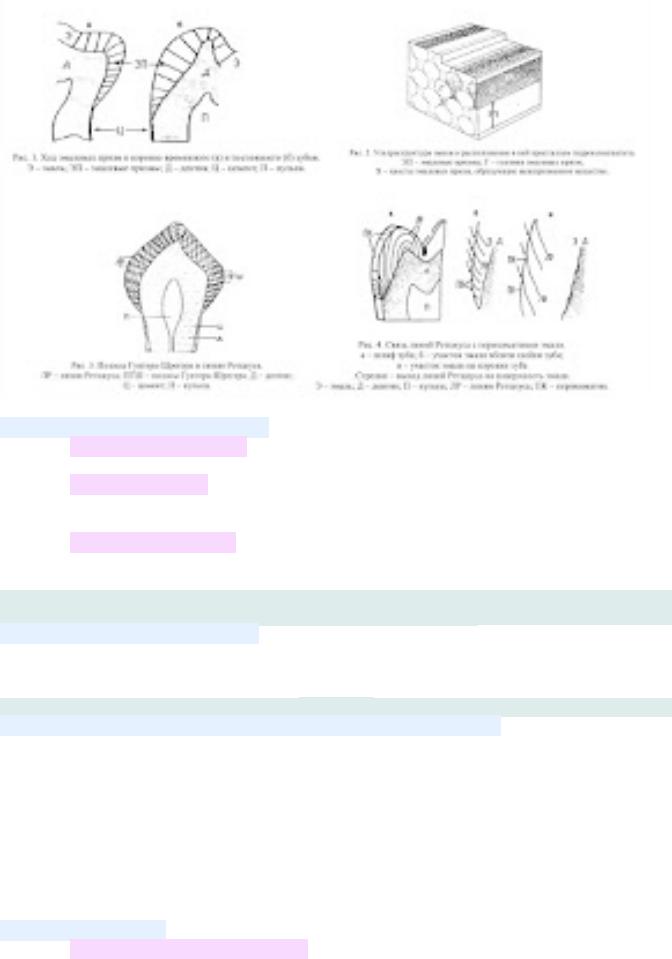

строение дентинного канальца (они идут параллельно и анастомозируют,

погружены в аморфное вещество)

снаружи – внутрь:

1)интертубулярный дентин (рыхлый, менее однородный, мало Са) – вокруг дентинного канальца / между дентинными канальцами (обызвествленные коллагеновые волокна)

2)перитубулярный дентин (плотный, однородный, много Са) – стенка канальца

3)мембрана Неймана – тонкая пленка, покрывающая

дентинную трубочку

4)лимфа

5)отростки одонтобластов (вокруг жидкость) – волокна Томса

глобули – кристаллы гидроксиапатита в виде шаров интерглобулярный дентин располагается 1) в корне на границе с цементом

(зернистый слой Томса), 2) в коронке, между плащевым и околопульпарным дентином

классификация дентина по расположению:

1) предентин (внутренний, обращенный к пульпе слой):

неминерализованный дентин, место постоянного роста дентина всю

жизнь (прилежит к слою одонтобластов)

2)околопульпарный (широкая часть): волокна коллагена 1 типа идут

тангенциально (волокна Эбнера)

3)плащевой (поверхностная зона): волокна коллагена 1 типа идут радиально (волокна Корфа)

первичный, вторичный, третичный дентин:

1)первичный: образуется в эмбриогенезе при развитии зуба (регулярный – упорядоченный ход канальцев)

2)вторичный: образуется после прорезывания зуба (канальцы имеют уже менее упорядоченный ход), образуется при физиологическом стирании зубов, уменьшая плотность зуба

3)третичный (заместительный): образуется локально на месте повреждения эмали (через 30 дней), он иррегулярный – ход канальцев и волокон неправильный, рост медленный, меньше Са

прозрачный дентин (склерозированный):

–образуется при стирании зубов и медленно прогрессирующем кариесе

–полное закрытие групп дентинных канальцев – отложение солей Са (в

основном веществе, в отростках одонтобластов, вокруг отростков) – из-за этого канальцы не видны

мертвые пути:

– гибель части одонтобластов и закупорка пульпарных концов дентинных канальцев иррегулярным дентином (распад отростков одонтобластов, заполнение канальцев пузырьками воздуха), на препарате – черные полосы на шлифе зуба

дентикли:

–дентиноподобные образования, это аномальное дентинообразование

–причина: внешние раздражения, сбои

–преодонтобласты могут дифференцироваться в одонтобласты и смещаться внутрь пульпы, откладывая дентикли

ЦЕМЕНТ

–твердая обызвествленная ткань зуба

–покрывает дентин корня от шейки до вершины

–напоминает костную ткань (но не содержит сосудов)

–питается диффузно из периодонта

–обеспечивает:

1)пассивное прорезывание зуба

2)сохранение длины зуба при стирании эмали с возрастом

химический состав:

1)минеральные соли (50-60%)

2)органическая основа и вода (40-50%) – в основном коллаген

– толщина: от 20-25 мкм (у шейки) до 100-1500 мкм (у вершины)

2 слоя цемента:

1)бесклеточный (первичный):

–развивается первым при формировании корней, начиная от коронки

–не содержит клеток

–нечеткая граница с дентином

–близко расположенные линии роста

–покрывает шейку зуба и поверхности корней верхней части зуба

2)клеточный (вторичный)

–цементобласты – располагаются по периферии (синтез межклеточного вещества), они откладывают органический матрикс, который далее минерализуется

–цементобласты быстро синтезируют основное вещество и замуровываются, превращаясь в цементоциты (они поддерживают гомеостаз ткани)

– располагается ближе к верхушке зуба, в бифуркации многокорневых

зубов

МЯГКИЕ ТКАНИ ЗУБА

ПУЛЬПА

–слоистая ткань, заполняющая полость коронки зуба и корневых каналов

–РВСТ в коронке зуба, ПВСТ в корневой части

–сосуды, нервы + клеточные элементы РВСТ

–на периферии – одонтобласты

функции:

1)образование дентина (одонтобласты)

2)трофико-сенсорная (сосуды и нервы – больше в коронке)

3)защитная:

–макрофаги, лимфоциты, дендритные клетки, плазмоциты, эозинофилы, тучные клетки

–гистогематический барьер (между дентином и кровью)

–образование заместительного дентина

4)компенсаторно-адаптационные реакции:

–наличие артерио-венулярных анастомозов

–поглотительная способность эндотелиоцитов

|

|

клетки |

|

|

межклеточное вещество |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

, связаны |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

1) одонтобласты на периферии |

аморфное |

волокна |

|||||||||

|

десмосомами, в клетке развит |

синтетический |

|

|

вещество |

|

|

|

|

|

||

|

аппарат, многочисленные элементы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

цитоскелета, щелочная фосфатаза – для |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

минерализации |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

функция: синтез дентина |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

2)фибробласты – отростчатые, со светлым ядром функция: синтез межклеточного вещества

3)макрофаги – много лизосом, высокая поглотительная способность функция: фагоцитоз + антигенпрезентирующая

4)тучные клетки

функция: синтез гистамина, который повышает проницаемость сосудов, что приводит к отеку, гепарин – уменьшает свертываемость крови 5) малодифференцированные одонтобласты

6) дендритные клетки

функция: поглощают антигены и представляют их лимфоцитам

7)плазмоциты

8)лимфоциты

пульпа имеет слоистое строение (снаружи – внутрь):

1)одонтобластический слой (одонтобласты)

2)бедный клетками слой (слой Вейля): отростки звездчатых камбиальных клеток, нервное сплетение Рашкова, густая сеть кровеносных капилляров

3)субодонтобластический слой: звездчатые камбиальные клетки – преодонтобласты

4)центральный слой: обычная РВСТ

иннервация пульпы:

– обширные разветвления нервных стволиков и кровеносных сосудов – в зоне перехода корневой пульпы в коронковую и в самой коронковой пульпе (в слое Вейля)

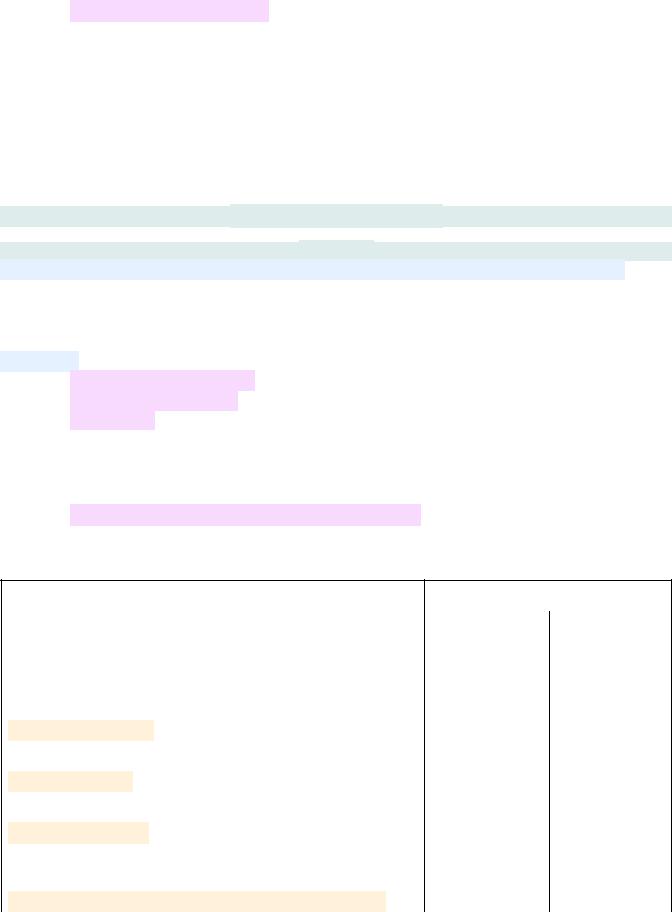

ПЕРИОДОНТ

–связка, удерживающая корень зуба в альвеоле (толстые пучки коллагеновых волокон, которые натягиваются между цементом корня и костной альвеолой)

–ПОВСТ с прослойками РВСТ, содержит сосуды и нервы

3 слоя клеток:

1)первый слой:

–малодифференцированные мезенхимные (вдоль сосудов)

–цементобласты (на границе с цементом) – обеспечивают рост зуба в толщину

2) второй слой:

–фибробласты

–многоядерные промоноцитарного ряда

–макрофаги, тучные клетки, лейкоциты

–эпителиальные островки Малассе (в среднем слое)

3) третий слой:

– остеобласты (на границе с костью) – могут утолщать альвеолярную

кость

межклеточное вещество:

1)аморфное вещество: на 70% состоит из воды, гликозаминогликанов

2)волокна: коллаген 1 типа, окситалановые (незрелые)

пучки коллагеновых волокон:

1)в области шейки зуба (горизонтальные):

–транссептальная связка (соединяет соседние зубы – над гребнем альвеолы)

–круговая связка (от цементо-эмалевой границы до десны или альвеолярного отростка)

2)вдоль корня (косые):

–зубо-альвеолярные (шарпеевские)

–зубо-десневые

–межкорневые (в области бифуркации)

3)в области верхушки (вертикальные):

– верхушечные (защищают от выкручивания зуба)

РАЗВИТИЕ ЗУБОВ

На ранних сроках развития зародыша на его головном конце образуется впячивание кожной эктодермы, без участия мезенхимы. Это впячивание углубляется, и формируется ротовая ямка. Это первичная ротовая полость

(stomodeum на рисунке)