ГИГИЕНА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

|

|

|

Т А Б Л И Ц А 124 |

Нормативы для расчета площади земельного участка стационара |

|||

для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями |

|||

|

|

|

|

Количество |

Норма площади |

Количество |

Норма площади |

коек |

на 1 койку, м2 |

коек |

на 1 койку, м2 |

До 50 |

300 |

> 400 до 800 |

100—80 |

>50до 100 |

300—200 |

> 800 до 1000 |

80—60 |

> 100 до 200 |

200—140 |

> 1000 |

60 |

> 200 до 400 |

140—100 |

|

|

|

|

|

|

Примечание. Для детских больниц принимают норму стационара с коэффициентом 1,5, для ро дильных домов — с коэффициентом 0,7.

когда-то использовали под мусоросвалки, поля ассенизации, кладбища и пр., а также на почвах, загрязненных органическими, химическими и другими ве ществами.

2.Конфигурация земельного участка должна обеспечить оптимальное рас положение больничных комплексов с гигиенических и медико-технических позиций.

Наилучшим, как считает А.Г. Сафонов, является прямоугольный участок

ссоотношением сторон 1:2—2:3, с ориентацией длинной стороны в средних широтах по гелиотермической оси, т. е. в пределах 19—22,5° на восток от ме ридиана.

3.Площадь земельного участка должна быть достаточной (с учетом воз можной реконструкции и расширения больницы).

Критериями для определения площади земельного участка являются на значение больницы, мощность стационара и система застройки. Чем мощнее стационар, тем меньше норма площади на 1 койку. Нормативные величины для расчета площади земельного участка стационаров приведены в табл. 124.

Площади земельных участков в пригородной зоне необходимо увеличить для инфекционных и онкологических больниц на 15%, для туберкулезных и психиатрических — на 25%, восстановительного лечения для взрослых — на 20%, для детей — на 40%.

4.Земельный участок должен иметь удобную связь с районом обслужива ния (больного должны доставить в больницу за 30 мин).

5.Земельный участок должен хорошо инсолироваться, быть сухим, бога тым растительностью, располагаться на возвышении с естественным уклоном 1—6° для свободного перемещения больных и обеспечения стока атмосфер ных осадков, подведения подземных коммуникаций, оборудования подъезд ных дорог.

6.Участки больниц и родильных домов должны быть удалены от железно дорожных путей, аэропортов, скоростных автомагистралей и других мощных источников шума, вибрации, ЭМП и выбросов промышленных предприятий. На территории участка, прилегающего к лечебным корпусам, средний эквива лентный уровень звука с 7.00 до 23.00 не должен превышать 45 дБА, а с 23.00 до 7.00 — 35 дБА.

671

РАЗДЕЛ VI. ГИГИЕНА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

7.Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 1,5 м от поверх ности земли.

8.Участок больницы располагают с наветренной стороны относительно промышленной зоны, источников загрязнения окружающей среды.

9.Территория участка больницы, родильного дома или другого лечебного стационара должна быть озелененной, благоустроенной. Площадь зеленых на саждений и газонов должна составлять не менее 60% от общей площади участ ка, а площадь садово-парковой зоны вычисляют на основании норматива — 25 м2 на койку.

10.С гигиенической точки зрения важен процент застройки участка. Он должен быть не более 15%. Это дает возможность организовать аэро- и гелио терапию и в случае необходимости расширить строительство больницы.

По периметру земельный участок больницы должен иметь полосу зеленых насаждений шириной не менее 15 м, которая состоит из двух рядов высоко ствольных деревьев и ряда кустов.

Системы застройки больницы. Павильонная система застройки впервые была предложена во Франции в XIX в. и широко применялась для изоляции больных, но в результате плохой вентиляции помещений заболеваемость "ми азматическими" болезнями была высокой. Поэтому для интенсификации про ветривания начали строить одноэтажные бараки с приспособлениями для естест венной и искусственной аэрации (вентиляции).

Первый чисто гражданский госпиталь по барачной системе был возведен в Желоне (1860—1862). Он имел 16 бараков на 25 коек каждый. Эти бараки по лучили высокую гигиеническую оценку лишь с точки зрения эффективности вентиляции помещений.

Великий ученый и хирург Н.И. Пирогов считал, что одной из основных причин внутрибольничного заражения больных является их сосредоточенность на ограниченных площадях. Он предложил делать палаты меньшими. Откры тия Луи Пастера, Роберта Коха развеяли убеждения о "миазматической'" при роде ВБИ. А павильонная система застройки применяется и в настоящее вре мя. По такой системе сооружена больница им. Мечникова в Санкт-Петербурге, Центральная городская клиническая больница в Киеве.

Павильонную систему застройки больниц называют децентрализованной. Ее широко практиковали до 1952 г. Что же она собой представляет?

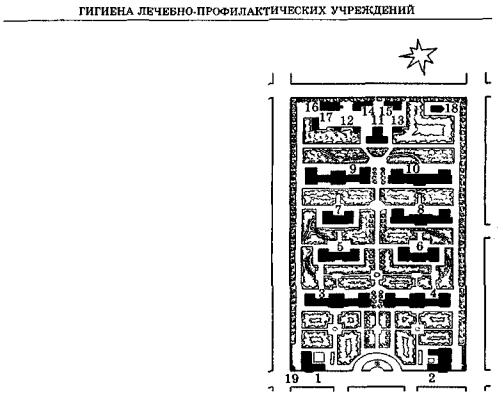

Больница, возведенная по децентрализованной системе, состоит из отдель ных, сравнительно небольших 1—3-этажных зданий. Каждое из них имеет спе циальное назначение: поликлиника, стационары для больных отдельных про филей, административно-хозяйственная часть и др. Такой тип застройки имеет большое гигиеническое значение для инфекционных, детских, туберкулезных больниц, где необходима полная изоляция больных, а также для психиатриче ских клиник, где нужно разделить мужчин и женщин, взрослых и детей и т. п. (рис. 125).

При такой системе достигают надлежащей изоляции больных с разными инфекциями. Можно оборудовать изолированный сад не только для каждого корпуса, но и отделения, а также обеспечить больным тишину и покой.

672

Но децентрализованная система име ет и следующие недостатки: а) возникает необходимость в дублировании в лечеб ных корпусах специальных лечебно-ди агностических кабинетов; б) транспор тировать еду приходится из централь ной кухни в корпуса на дальние рассто яния; в) удлиняются пути движения ме дицинского персонала, больных; г) не обходима большая площадь земельного участка под застройку; д) возрастают денежные затраты на благоустройство территории и возведение коммуникаций больницы.

Прежде чем подойти к гигиеничес кой характеристике централизованной системы застройки больницы, следует подчеркнуть, что все помещения боль ницы общего типа можно объединить в 3 функциональные группы:

I — "жилые" помещения (палаты и комнаты для дневного пребывания больных);

II — лечебно-диагностические;

III — административно-хозяйствен ные.

Взаиморасположение функциональ ных групп помещений на территории больницы определяет систему застройки.

Желание максимально объединить лечебно-диагностические и вспомога тельные службы, предельно приблизить

Рис. 125. Генеральный план децентрали зованной системы строительства больницы: 1 — административный корпус; 2 — поликли ника; 3 —терапевтический корпус; 4 — хирур гический корпус; 5 — кожно-венерологический корпус; 6 — фтизиатрический корпус; 7 — кор пус для ЛОР и глазного отделений; 8 — инфек ционный корпус; 9 — детский корпус; 10 — ро дильный корпус; 11 — пищеблок; 12—17 — слу- жебно-хозяйственные здания; 18 — патолого-

анатомический корпус; 19 — пропускник

их к больному, эффективно использовать возможности современной санитар ной техники (кондиционирование воздуха, панельное отопление и др.) способ ствовали созданию централизованной системы застройки (рис. 126).

Радикальным воплощением принципов этой системы было расположение практически всех структурных подразделений больницы (в некоторых вариан тах — в том числе и пищеблок и патологоанатомическое отделение) в много этажном здании.

Преимущества централизованной системы:

1. Рациональное использование всеми отделениями лечебно-диагности ческого оборудования.

2.Возможность взаимной консультации специалистов разного профиля.

3.Удобные внутренние коммуникации между отделениями с помощью вер тикального лифта, особенно это удобно в слякоть и холод.

673

4. Сокращение путей движения боль ных, медицинского персонала, доставки пищи.

5. Рентабельность. За счет меньшей площади участка и отсутствия дублиро вания помещений, функциональных под разделений и инженерных сетей умень шаются затраты на строительство и тех ническое оборудование больницы.

|

Наряду с этим централизованная |

|

|

система имеет и недостатки: а) большое |

|

|

количество посетителей в одном здании, |

|

|

где расположены все лечебные отделе |

|

|

ния, поликлиника, аптека, администра |

|

|

тивно-хозяйственная часть, лаборатория |

|

|

и пр., что усложняет и снижает эффек |

|

|

тивность мероприятий по профилакти |

|

|

ке ВБИ; б) ухудшаются условия боль |

|

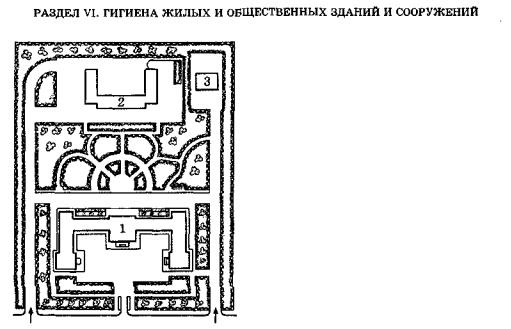

Рис. 126. Генеральный план больницы на |

ничной среды. Высокая концентрация |

|

технических средств приводит к превы |

||

400 коек: |

/ — главный корпус; 2 — хозяйственный кор шению уровня шума. Микроклимат верх

пус; 3 — патологоанатомический корпус |

них этажей в какой-то мере определяет |

|

ся степенью ветрозащиты помещений, |

которые могут интенсивно продуваться. Затрудняется пользование больных больничным садом. Худшими являются и условия для экстренной эвакуации (например, при пожаре или стихийном бедствии).

Научный анализ условий эксплуатации больниц разной вместительности и систем их застройки показал, что в наибольшей мере отвечает медико-техно логическим и гигиеническим требованиям централизованно-блочная система. В архитектурно-строительном плане ее реализуют таким образом: один или несколько палатных корпусов (6—9-этажные здания), в которых размещаются все палатные отделения, кроме инфекционного, и один или несколько мало этажных зданий (2—4 этажа) для операционных, лечебно-диагностических, вспомогательных и других служб, объединенных крытыми наземными или под земными переходами. По такой системе в Киеве построены клинические боль ницы № 3, 4 и 9.

В настоящее время эта система дает наибольший экономический эффект при строительстве многопрофильных больниц. Прежде всего, значительно уменьшаются размеры земельных участков больницы. Так, если для больни цы на 200 коек при децентрализованной системе необходимо 4 га, при сме шанной — 3,5 га, то при централизованно-блочной — 3 га. Для больницы на 600 коек — 6,5; 6,0 га и 5,5 га соответственно. Такую систему застройки обыч но используют в больших городах.

Смешанная система дает возможность избежать некоторых недостатков децентрализованной системы. При смешанной системе застройки соматичес-

674

ГИГИЕНА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

кие отделения, не требующие изоляции, объединяют в главном, 4—5-этажном, корпусе. Там оборудуют также централизованные, хорошо укомплектованные отделения — рентгенологическое, физиотерапевтическое, приемное, оперблок и клинико-диагностическую лабораторию. В отдельных зданиях располагают инфекционное и туберкулезное отделения.

Кроме того, в отдельных корпусах оборудуют поликлинику, администра тивно-хозяйственную часть, аптеку.

Такая система застройки больницы, с гигиенической точки зрения, заслу живает положительной оценки и является наиболее распространенной в Украи не. По этой системе построено большинство общих больниц, как сельских, так и городских.

Смешанная система застройки позволяет функционально зонировать тер риторию больничного участка, сократить расстояние для транспортировки больных, перевозки пищи, других грузов, обеспечить лечебно-охранительный режим, эффективно использовать сложное диагностическое и лабораторное оборудование.

Функциональное зонирование территории больницы

Независимо от системы застройки больницы, организация ее территории должна обеспечить надлежащий гигиенический и противоэпидемический ре жим, а также лечебно-охранительный комфорт. Для этой цели территорию боль ницы по функциональному признаку разделяют на следующие зоны: а) лечеб ных корпусов для неинфекционных больных; б) лечебных корпусов для инфек ционных больных; в) поликлиники; г) садово-парковая; д) патологоанатомического корпуса; е) хозяйственная.

Пищеблок размещают в зоне лечебных корпусов для неинфекционных бо льных или в хозяйственной зоне в отдельных зданиях или пристройках.

Согласно нормативным документам, действующим на территории Украи ны и стран СНГ, регламентированы не только зонирование территории боль ницы, но и изоляция этих зон. Так, между зонами и по периметру территории больницы предусмотрена полоса зеленых насаждений шириной не менее 15 м.

Обязательным условием функционального зонирования территории боль ницы является организация отдельных въездов (не менее 3):

•в зону лечебных корпусов для неинфекционных больных;

•в зону инфекционного корпуса;

•в хозяйственную зону (можно объединить с проездом к патологоанатомическому корпусу).

Размещая здания на земельном участке больницы, необходимо соблюдать такие минимальные разрывы:

1)между длинными сторонами палатных корпусов — 2,5 высоты более вы сокого здания, но не менее 24 м;

2) между палатными корпусами и патологоанатомическим корпусом или зданиями, расположенными в хозяйственной зоне (кроме пищеблока), — не ме нее 30 м;

675

РАЗДЕЛ VI. ГИГИЕНА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

3)между пищеблоком и патологоанатомическим корпусом — не менее 30 м;

4)между радиологическим корпусом и другими зданиями — не менее 25 м;

5)между корпусами с палатами и жилыми домами — не менее 30—50 м,

взависимости от этажности лечебно-профилактических учреждений.

Следует помнить, что формальное соблюдение 30-метрового разрыва меж ду палатными корпусами и патологоанатомическим корпусом не всегда гаран тирует надлежащий лечебно-охранительный режим и отсутствие отрицатель ного психоэмоционального воздействия на больных. Для этого необходимы такие архитектурно-планировочные решения, которые не допускают просмотр патологоанатомического корпуса и подъездов к нему больными, находящими ся в палатах, столовых или в садово-парковой зоне.

Инфекционные, акушерские, психосоматические, кожно-венерологичес- кие, детские отделения, входящие в состав многопрофильных больниц, долж ны оборудоваться в отдельных зданиях. Для них выделяют отдельные садовопарковые зоны. При расположении на участке больницы поликлинического корпуса последний должен размещаться ближе к периферии участка.

Перед главными входами в больницы, поликлиники, диспансеры и роди льные дома предусмотрено оборудовать площадки для посетителей из расче та 0,2 м2 на 1 койку, или одно посещение в смену, но не менее 50 м2. Перед въез дами на территорию должны быть стоянки для автотранспорта учреждений, сотрудников и посетителей, но не ближе 100 м от палатных корпусов. Времен ные стоянки автотранспорта индивидуального пользования следует планиро вать на расстоянии не ближе 40 м от главного въезда в стационар.

На территории инфекционной больницы (корпуса) должны быть выделе ны "чистая" и "грязная" зоны, изолируемые друг от друга полосой зеленых насаждений. На выезде из "грязной" зоны должна быть крытая площадки для дезинфекции автотранспорта.

Здания лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждений, санатори ев обычно проектируют не выше 9 этажей (при условии градостроительного обоснования этажность может быть увеличена по согласованию с территори альными органами Государственного пожарного надзора).

Палатные отделения детских больниц и корпусов (в том числе палаты для детей в возрасте до 3 лет с матерями) следует располагать не выше 5-го этажа, палаты для детей в возрасте до 7 лет и детские психиатрические отделения (па латы) — не выше 2-го этажа.

Палаты для детей в возрасте до 7 лет допустимо оборудовать выше 5-го этажа при условии монтирования противодымной защиты путей эвакуации и системы автоматического пожаротушения.

Важными объективными критериями гигиенической оценки территории больницы являются процент застройки и озеленения. Практика показывает, что застройка земельного участка не должна превышать 15%, озеленение участ ка — не менее 60%. На хозяйственный двор, переходы, проезды остается поч ти 25% территории.

Озеленение территории больницы создает благоприятные условия для пре бывания больных и поддержания лечебно-охранительного режима в стацио-

676

ГИГИЕНА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

наре. Значение зеленых насаждений очень велико и определяется их влиянием на микроклиматические условия окружающей среды. Благодаря зеленым на саждениям температура воздуха летом снижается, а зимой — повышается. Уве личение влажности воздуха и уменьшение скорости ветра создает ощущение прохлады. Летом снижается температура почвы и зданий, что особенно важно для южных регионов. В зоне озеленения уменьшается интенсивность шума на 30—40%. Ветрозащитное действие деревьев распространяется на расстояние, в 10 раз превышающее их высоту. Зеленые насаждения имеют пылезащитные свойства, особенно летом. Крона, ствол не только задерживают пыль, но и ад сорбируют газы, пары, а также бактерий. Особенно велико пылезащитное зна чение кустов и травяных газонов.

В больничном саду больные имеют возможность много двигаться, а это стимулирует обмен веществ, деятельность миокарда, нервной системы, мотор ную функцию кишечника, способствует улучшению аппетита, сна. Там обору дуют площадки для аэро-, гелиотерапии, лечебной физкультуры.

Много видов растений и деревьев выделяют фитонциды (эфирные масла, смолы и т. п.), которые губительно действуют не только на сапрофитные, но и патогенные микроорганизмы. Например, фитонциды листьев березы, тополя

ипихты убивают стафилококки, стрептококки, возбудителей туберкулеза. Хвоя

илистья дуба выделяют фитонциды, которые убивают кишечную флору.

Поэтому для озеленения территории больницы можно использовать раз личные декоративные деревья (березу, каштан, клен, липу и др.), кустарнико вые (сирень, жасмин и др.) и вьющиеся (виноград, плющ, лианы и др.) расте ния. Минимальное расстояние от ствола дерева до стены здания должна быть не менее 5 м, от кустов — не менее 1,5 м.

По периметру участок лечебно-профилактического учреждения со стацио наром обязательно ограждают.

Обобщая требования к зонированию территории больницы, следует отме тить такие правила: 1) расположение на территории больницы функционально не связанных с ней объектов запрещается; 2) на территории больницы не дол жны создаваться условия для пересечения так называемых чистых и грязных маршрутов.

Внутренняя планировка основных подразделений больницы

Исходя из функционального назначения различных помещений, их услов но можно объединить в такие группы:

1 ) для приема и выписки больных;

2)для постоянного пребывания больных (палатные отделения);

3)лечебно-диагностические;

4)вспомогательные помещения медицинского назначения;

5)помещения службы питания;

6)административно-служебные и бытовые помещения;

7)помещения для служб и сооружений инженерного, санитарно-техничес- кого, электротехнического, ремонтного обеспечения.

677

РАЗДЕЛ VI. ГИГИЕНА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Технологический процесс обслуживания больного начинается с приемно го отделения. Оно является "зеркалом больницы". Здесь у больного складыва ется первое впечатление о больнице, что имеет большое значение для его пси хологического состояния и успеха лечения. Поэтому следует заботливо отно ситься к больным, обеспечить четкость в работе, образцовый порядок, уют.

Основными функциональными задачами этого отделения являются следу ющие: а) прием, регистрация и распределение больных; б) установление орие нтировочного медицинского диагноза; в) решение вопроса о необходимости в стационарном или амбулаторном лечении; г) оказание медицинской помощи; д) санитарная обработка больных неинфекционного профиля; е) осуществле ние мероприятий по предупреждению занесения и распространения инфекци онных болезней; ж) организация эвакуации больных, нуждающихся в лечении

вдругих лечебных учреждениях; з) выписка больных и выдача справок. Одной из основных задач является своевременное выявление, изоляция

винфекционное отделение больных с подозрением на инфекционные болезни. Для этого обязательно проводят осмотр кожи, зева, термометрию пациента. Поэтому в отделении должно быть достаточное количество шпателей и термо метров. Прием больных проводят в соответствии с профилем заболевания.

Расчетное количество больных, поступающих в приемные отделения в сут ки, принимают в соответствии с количеством коек в больнице или определен ном отделении: 2% — в туберкулезных, психиатрических, реабилитационных больницах; 15% — в больницах "Скорой медицинской помощи", родильных домах; 10% — в других больницах.

Приемные отделения и помещения для выписки больных должны быть от дельными для детского, акушерского, гинекологического (в родильном доме), кожно-венерологического, инфекционного, туберкулезного и психиатрического отделений.

Приемные помещения других отделений следует проектировать общими и располагать в главном корпусе больницы или в корпусе с наибольшим коли чеством коек, чтобы они имели удобную связь с палатными и лечебно-диагнос тическими отделениями стационара.

Отделения для приема и выписки больных следует размещать на первом этаже, в изолированной части здания и по возможности вблизи главного въез да на территорию больницы. Для возможности подъезда машин скорой помо щи к отделению следует предусмотреть пандус с навесом для стоянки 1—2 ма шин, а при проектировании больниц в районах с продолжительными зимами — тамбур с отоплением.

Количество потоков больных следует принимать: в тубдиспансерах и бо льницах для восстановительного лечения — 1 поток на 800 коек; в психиатри ческих больницах — 1 поток на 600 коек; в больницах "Скорой медицинской помощи" — 1 поток на 150 коек; для других стационаров — 1 поток на 200 коек.

На каждый поток в больницах (кроме инфекционных, детских и акушерс ких) следует предусмотреть одну смотровую комнату и один санитарный про пускник. Если нет отапливаемых переходов, санитарные пропускники проекти-

678

ГИГИЕНА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

руют отдельно в каждом корпусе. Помещения для выписки предусматривают в каждом палатном корпусе.

Винфекционных больницах и инфекционных отделениях многопрофиль ных больниц для приема больных следует оборудовать приемно-смотровые бок сы, количество которых зависит от количества коек в отделении: до 60 коек — 2 бокса; свыше 60—100 коек — 3 бокса; от 100 коек — 3 + х, где х — 1 допол нительный бокс на каждые 50 коек отделения.

Винфекционных отделениях входы, лестницы и лифты должны быть от дельными для приема и выписки больных.

Для приема в стационар больных детей следует организовать (как и в ин фекционных больницах) приемно-смотровые боксы. Их количество зависит от количества коек терапевтического и хирургического профиля: в терапевтичес ком — 2%, хирургическом — 4%. Для приема инфекционных больных допол нительно предусматривают изоляцию приемного отделения (посредством ор ганизации санитарных пропускников для персонала и больных) и приема боль ных через диспетчерскую в приемно-смотровых боксах.

Вакушерских стационарах группы приемных помещений (смотровые и для санитарной обработки рожениц и беременных) следует оборудовать общи ми для физиологического отделения и отделения патологии беременности и отдельно — для обсервационного, гинекологического отделений. Приемные отделения родильных домов (акушерских отделений) имеют в своем составе фильтр с выходом на два изолированных потока: в обсервационное отделение

иотдельно в акушерское физиологическое с отделением патологии беремен ности. При этом на каждый поток предусматривают смотровую с гинекологи ческим креслом и помещение для санитарной обработки. Пути движения боль ных всех отделений, в том числе лестницы и лифты, должны быть изолирова ны друг от друга.

При приемных отделениях больниц, родильных домов, других стациона ров можно организовывать специализированные боксы (рентгеновский, опера ционный, реанимационный, родильный).

Для оказания экстренной круглосуточной травматологической помощи в больницах, имеющих в своем составе ортопедотравматологические отделения, организуют травмпункты. Их необходимо располагать на первых этажах.

Больные поступают в приемное отделение такими путями:

•планово (по направлениям поликлиники в определенное время);

•по "скорой медицинской помощи" (ургентных больных доставляют ма шинами "скорой медицинской помощи");

•самостоятельно (без направления лечебных заведений, по собственной инициативе). Такие больные нуждаются преимущественно в амбулаторной по мощи или медицинской консультации.

Состав, размер и расположение помещений приемных отделений опреде ляют согласно ДБН В. 1.2-10-2001 "Учреждения здравоохранения".

Работа приемного отделения связана с подъездом санитарных машин, по этому не допускается его расположение под окнами палатных отделений.

679

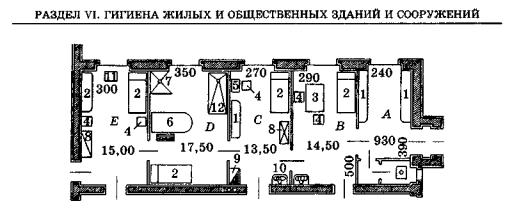

Рис. 127. Санпропускник приемного отделения больницы:

Л — ожидальня; В — смотровая; С — раздевальня; D — ванная; Е — одевальня; 1 — скамья; 2 — кушетка; 3 — стол; 4 — табуретка; 5 — парикмахерский столик; 6 — ванна; 7 — душевая кабина; 8 — камин для сжигания волос; 9 — шкаф; 10 — умывальник; 11 — столик; 12 — скамья и душ

Основные помещения приемного отделения — это смотровая комната и помещения для санитарной обработки (рис. 127). Смотровая комната предназ начена для осмотра, обследования больных и установления предварительного диагноза, а при необходимости — и оказания медицинской помощи. Смотровую комнату необходимо оборудовать у входа в приемное отделение, желательно рядом с санпропускником. Размеры ее должны обеспечивать свободный про езд каталки.

Санитарный пропускник предназначен для гигиенической обработки боль ных, направляемых в палатные отделения, приема личных вещей и выдачи больничной одежды. Количество санитарных пропускников должно отвечать количеству потоков больных.

Кроме этих помещений, в состав приемного отделения входят вестибюль, регистратура, кабинет дежурного врача, уборные для персонала и больных, помещения для хранения одежды больных, каталок, уборочного инвентаря и др. Планировать приемное отделение необходимо так, чтобы избежать перекрест ного заражения больных, т. е. потоки госпитализируемых и выписываемых больных не должны встречаться.

Гигиенические требования к внутренней планировке палатных

отделений для соматических больных

Палатное отделение — основной функциональный элемент стационара. Здесь осуществляют диагностику заболеваний, лечение, надзор и уход за боль ными. Чаще всего палатное отделение имеет 60 коек (рис. 128). В отдельных случаях их количество увеличивают до 90—120 или уменьшают до 15—24 ко ек. При вместимости свыше 30 коек палатное отделение состоит из палатных секций, общих помещений и специализированных кабинетов.

Палатная секция — это основная архитектурно-планировочная и функ циональная единица стационара, изолированный комплекс палат и лечебно-

680