- •Глава 4. Заболевания толстой и тонкой кишки

- •Этиология и патогенез

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •Этиология и патогенез

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •Профилактика

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Этиология и патогенез

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •Этиология и патогенез

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Патоморфология

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •Профилактика

- •Прогноз

- •Синдром избыточного бактериального роста

- •Этиология и патогенез

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Лечение

- •Профилактика

- •Прогноз

- •Воспалительные заболевания кишечника

- •Этиология и патогенез

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Патоморфология

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •Этиология и патогенез

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Патоморфология

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •Профилактика

- •Прогноз

Этиология и патогенез

К глютенам, или белкам злаковых, или проламинам (спирторастворимым протеинам, богатым глютамином и пролином), относятся:

• глиадин пшеницы;

• секалин ржи;

• хордеин ячменя;

• авенин овса (токсичность в настоящее время обсуждается).

Патогенез заболевания до конца не выяснен, но ключевую роль в нем играет иммунный ответ на глютен (рис. 4-9, а). При целиакии нарушена структура HLA-области на хромосоме 6. Наибольший риск связан со специфическими генетическими маркерами, известными как HLA-DQ2 и HLA-DQ8. Имеют место смешанный аутоиммунный, аллергический, наследственный генез (аутосомно-доминантный тип).

Синдром мальабсорбции возникает при резком уменьшении пищеварительной функции тонкой кишки, при атрофии кишечных ворсинок, уменьшении активности кишечных и панкреатических ферментов, нарушении гормональной регуляции пищеварения.

Повреждение гликокаликса, а также щеточной каемки энтероцитов с мембранными ферментами, к которым относятся лактаза, сахараза, мальтаза, изомальтаза и другие, приводит к непереносимости соответствующих пищевых веществ.

Вследствие нарушения трофики ЦНС, аутоиммунных механизмов с поражением гипофиза у части детей развивается снижение уровня соматотропного гормона, что приводит к стойкой задержке роста.

Рис. 4-9. Целиакия: а - схема патогенеза; б, в - внешний вид пациентов раннего и старшего детского возраста

Классификация

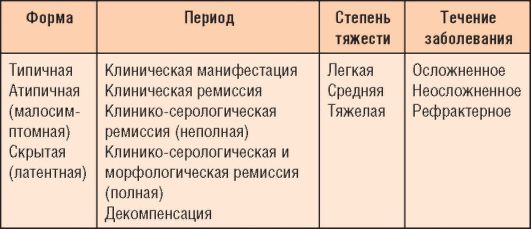

Выделение первичной и вторичной целиакии, а также синдрома целиакии нецелесообразно. Целиакия - всегда первичное заболевание, в истории болезни важно указать дату установления диагноза, что облегчает определение стадии заболевания (табл. 4-5).

Таблица 4-5. Классификация целиакии

Клиническая картина

В типичном случае целиакия манифестирует через 1,5-2 мес после введения злаковых продуктов в рацион питания, как правило, в возрасте 6-8 мес. Нередко провоцирующим фактором является инфекционное заболевание. Характерные симптомы:

• учащение стула, полифекалия, стеаторея;

• увеличение окружности живота на фоне снижения массы тела;

• признаки дистрофии: резкое снижение массы тела, истончение подкожного жирового слоя (рис. 4-9, б, в), снижение мышечного тонуса, утрата ранее приобретенных навыков и умений, гипопротеинемические отеки.

Отмечаются многообразные дефицитные состояния и симптомы: рахитоподобный синдром, синдром остеопении, патологические переломы костей, судорожный синдром, кариес и поражение зубной эмали, раздражительность, агрессивное поведение, анемия, полиурия, полидипсия, дистрофические изменения и ломкость ногтей, повышенная кровоточивость - от мелкоточечных кровоизлияний до тяжелых носовых и маточных кровотечений, нарушение сумеречного зрения, фолликулярный гиперкератоз, витилиго, стойкие фурункулезы, хейлиты, глосситы, рецидивирующие стоматиты, парестезии с потерей чувствительности, выпадение волос и т.д.

Атипичная целиакия характеризуется атрофией слизистой оболочки тонкой кишки, наличием серологических маркеров, однако клинически проявляется каким-либо отдельным симптомом при отсутствии прочих. Могут быть другие варианты атипичной целиакии, но чаще всего ведущими являются анемический синдром, остеопороз, задержка роста.

При латентной целиакии, широко распространенной в европейской популяции, имеет место атрофия слизистой оболочки тонкой кишки различной степени выраженности, определяются серологические маркеры, однако клинические признаки заболевания отсутствуют.

Группы риска по целиакии:

• хроническая диарея и СРК;

• отставание в физическом и/или половом развитии;

• остеопороз;

• железодефицитная или мегалобластическая анемия;

• синдромы Дауна, Вильямса и Шерешевского-Тернера. Детям из групп риска, а также имеющим ассоциированные заболевания, близких родственников (родителей и сибсов), больных целиакией, рекомендуют обследование в целях ее исключения.