- •Глава 4. Заболевания толстой и тонкой кишки

- •Этиология и патогенез

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •Этиология и патогенез

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •Профилактика

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Этиология и патогенез

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •Этиология и патогенез

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Патоморфология

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •Профилактика

- •Прогноз

- •Синдром избыточного бактериального роста

- •Этиология и патогенез

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Лечение

- •Профилактика

- •Прогноз

- •Воспалительные заболевания кишечника

- •Этиология и патогенез

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Патоморфология

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •Этиология и патогенез

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Патоморфология

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •Профилактика

- •Прогноз

Этиология и патогенез

Существуют вирусная, аллергическая, травматическая и инфекционная теории происхождения болезни Крона, однако ни одна из них не получила признания.

Среди причин называются наследственные или генетические вследствие частого выявления болезни у однояйцовых близнецов и у родных братьев. Примерно в 17% случаев больные имеют кровных родственников, также страдающих этим заболеванием. Однако прямая связь с каким-либо HLA-антигеном еще не найдена. Выявлена повышенная частота мутации гена CARDI5. Отягощенность семейного анамнеза отмечается в 26-42% случаев.

Системное поражение органов при болезни Крона наталкивает на подозрение об аутоиммунной природе заболевания. У пациентов обнаруживают патологически высокое количество T-лимфоцитов, антитела к кишечной палочке, белку коровьего молока, липополисахаридам. Из крови больных в периоды обострения выделены иммунные комплексы.

Классификация

Классификация болезни Крона представлена в табл. 4-8.

Таблица 4-8. Классификация болезни Крона

Клиническая картина

Клиническая картина очень разнообразна и во многом зависит от локализации, тяжести, продолжительности и наличия рецидивов болезни. Для детей характерны более обширные и тяжелые поражения ЖКТ.

Классическая триада: боли в животе, диарея и потеря массы тела - отмечается у 25% больных.

Общие симптомы: слабость, повышенная утомляемость, увеличение температуры тела, часто волнообразного характера.

Кишечные симптомы: боль в животе, часто симулирующая острый аппендицит, диарея, анорексия, тошнота, рвота, вздутие кишечника, потеря массы тела. У детей часто отмечаются абдоминальные боли, а у взрослых - диарея.

Потеря массы тела обусловлена сначала анорексией в результате усиления боли после приема пищи, в запущенных случаях - синдромом мальабсорбции, развивающимся как после хирургических вмешательств, так и в результате распространенности процесса, при котором нарушается всасывание жиров, белков, углеводов, витаминов (A, B12, D) и микроэлементов. Нарушения роста к моменту постановки диагноза болезни Крона отмечаются у 10-40% детей.

Внекишечные проявления: артропатии (артралгия, артрит), узловатая эритема, гангренозная пиодермия, афтозный стоматит, поражения глаз (увеит, ирит, иридоциклит, эписклерит), ревматоидный артрит (серонегативный), анкилозирующий спондилоартрит, сакроилеит, остеопороз, остеомаляция, псориаз и т.д.

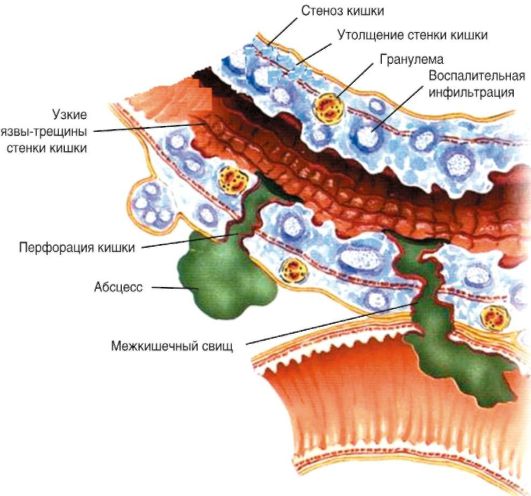

Хирургические осложнения представлены на рис. 4-17. Они включают:

• прободение стенки кишки с развитием внутрибрюшинных абсцессов, перитонита, внутренних и наружных свищей, стриктур, брюшных спаек;

• сужение просвета кишки (стриктуры) и кишечная непроходимость;

• гастродуоденальное кровотечение;

• токсический мегаколон;

• абдоминальный инфильтрат;

• анальные трещины;

• свищи (кишечно-кожные, межкишечные).

Рис. 4-17. Хирургические осложнения болезни Крона

Диагностика

В анализе крови определяются гиперлейкоцитоз, высокая СОЭ, нормохромно-гипохромная нормоцитарная анемия. Возможны снижение уровня железа, фолиевой кислоты, витамина B12, гипоальбуминемия как результат нарушения всасывания в кишечнике, гиполипидемия, гипокальциемия, повышение С-реактивного белка.

Высокочувствительным и специфичным показателем является уровень кальпротектина в кале. Этот белок продуцируется нейтрофилами слизистой оболочки кишечника. Уровень кальпротектина более 130 мг/кг стула отражает активность воспаления в слизистой оболочке кишечника, а также является предиктором близкого обострения у пациентов с болезнью Крона в фазе ремиссии.

При исследовании желудочной секреции обнаруживают ахлоргидрию.

Золотым стандартом диагностики болезни Крона является илеоколоноскопия (осмотр всей толстой кишки и терминального, или конечного, отдела подвздошной кишки). Обязательным условием является забор не менее 2 биоптатов из отделов толстой кишки и подвздошной кишки (как пораженных, так и интактных) с последующим их гистологическим исследованием.

При эзофагогастродуоденоскопии при болезни Крона с поражением желудка и ДПК обнаруживают регионарное (прерывистое) поражение слизистой оболочки, плотные розоватые возвышения с эрозией в центре на фоне атрофичной слизистой оболочки антрального отдела желудка, полипоподобные изменения слизистой оболочки ДПК, покрытые желтовато-белым налетом (вид булыжной мостовой) (рис. 4-18, а). При биопсии выявляют атрофический гастрит и гранулемы. Характерные для болезни Крона гранулемы (см. рис. 4-17) состоят из эпителиоидных клеток и гигантских многоядерных клеток типа Пирогова-Лангханса.

Наиболее типичной рентгенологической картиной поражения желудка и ДПК являются деформация антрального отдела, инфильтрация и ригидность стенки органа, сужение просвета, вялая перистальтика. Позже складки слизистой оболочки желудка также приобретают вид булыжной мостовой. КТ проводят, когда имеются внутрибрюшинные абсцессы, пальпируемая масса в правой подвздошной области, увеличение лимфатических узлов брыжейки.

Диагноз должен быть подтвержден эндоскопически и морфологически и/или эндоскопически и рентгенологически.