6 курс / Гастроэнтерология / Komarov_F_I_Grebenev_A_L_Rukovodstvo_po_gastroenterologii_3_toma

.pdf

ческом энтерите без атрофии ворсин непереносимость молока наблюдалась у 33±7%, а при атрофии — у 83±5%.

Клинически нарушение всасывания углеводов характеризуется возникновением кишечной диспепсии в виде вздутий, урчаний, переливаний, поноса, выраженного метеоризма. Это связано с усилением процессов брожения невсосавшихся углеводов под влиянием ферментов микробной флоры. В кишечнике образуются органические кислоты (молочная, уксусная, жирные с короткой цепью), что может привести к появлению их в кале, снижению его рН, а также глюкозурии, лактозурии. При этом усиление стеатореи при уменьшении потерь углеводов не следует расценивать как проявление хорошего усвоения последних, что необходимо учитывать при изучении баланса не только углеводов, но и жира [Беюл Е. А., ЕкисенинаН. И., 1975].

Наряду с клинико-лабораторными признаками нарушения белкового и углеводного метаболизма имеются симптомы, указывающие на расстройство л и п и д н о г о о б м е н а . Установлено, что кишечник активно участвует в обмене липидов: в нем происходят синтез холестерина, триглицеридов, абсорбция жиров, транспорт экзогенных липидов в виде хиломикронов, эндогенных липопротеидов низкой плотности, экскреция части липидов с фекалиями [Алимова Е. К. и др., 1975; Haller H., Hanefeld M., 1975]. В известной мере потеря массы тела является следствием не только дефицита белка, но и углеводов, жиров. О нарушении жирового обмена свидетельствует изменение липидного спектра сыворотки крови — снижение содержания холестерина, фосфолипидов, а также липидов в желчи, особенно фосфолипидов и триглицеридов, изменение соотношений фракций фосфолипидов, уменьшение концентрации лизофосфатидилхолина, повышение относительного содержания фосфатидилхолина и фосфатидилсерина [Фролькис А. В. и др., 1981].

Изучение метаболизма липидов с применением меченного 1 3 1 1 — триолеат-глицерина и подсолнечного масла позволило не только констатировать стеаторею, но и подтвердить ее связь с нарушением процесса абсорбции жира [Беюл Е. А., Екисенина Н. И., 1975]. Так, после перорального введения меченного 1 3 1 1 подсолнечного масла у больных хроническим энтеритом максимальная концентрация радиоактивного соединения в крови через 4 ч составляла 0,169±0,24%, а у здоровых лиц была выше — 0,25+0,14%. Радионуклидный и химический методы исследования метаболизма липидов с количественным определением их в свежем (метод van de Kamer) и высушенном (в аппарате Сокслета) кале позволили авторам убедиться в том, что выраженность стеатореи зависит от тяжести течения заболевания.

Результаты исследований, проведенных А. В. Фролькисом (1973— 1989), показали, что стеаторея наблюдается у каждого третьего больного хроническим энтеритом при использовании химического метода ван де Камера и у каждого второго — при применении радионуклидного метода. Радиоактивность кала после нагрузки олеиновой кислотой 1 3 1 1 у больных хроническим энтеритом была в 2,3

367

раза выше показателей контрольной группы. Нарушения липидного обмена обусловлены расстройством процессов переваривания и всасывания жира, о чем можно судить, в частности, по присущей хроническому энтериту стеаторее [Green P. H. R., Glickman Е. М., 1981; Gray С. М., 1983, и др.]. К генезу расстройств метаболизма липидов при этом заболевании причастно и снижение активности липазы в тощей кишке (изучаемой по определению липолитическои активности), обеспечивающей начальные стадии гидролиза триглицеридов [Фролькис А. В., 1989]. Степень уменьшения активности указанного фермента была прямо пропорциональна тяжести заболевания, что было подтверждено морфологически [Фролькис А. В., 1975].

Тесно связана с всасыванием жира абсорбция некоторых солей (кальция, магния) и в и т а м и н о в (D). Снижение всасывания солей кальция и магния обусловлено образованием нерастворимых кальциевых и магниевых мыл путем взаимодействия этих солей с не абсорбированными в тонкой кишке жирными кислотами. Дефицит витамина D можно объяснить его растворением в не всосавшемся в тонкой кишке и в избытке находящемся в ее просвете жире. При хроническом энтерите можно говорить о нарушении обмена и недостаточности ряда м и н е р а л о в .

Характерными для н е д о с т а т о ч н о с т и к а л ь ц и я клиниколабораторными признаками являются положительный симптом мышечного валика, судороги; периодически возникающие, «немотивированные» переломы костей; гипокальциемия, остеопороз, остеома-

ляция |

[Шотемор Ш. Ш. и др., 1984; Екисенина Н. И. и др., |

1986; |

Котова С. М., АлесовВ. 3., 1987; Norman D. A. et al., 1981; |

Alpers |

|

D. H., |

1983]. H. И. Екисенина и соавт. (1986) наблюдали симптом |

|

мышечного валика у 35% больных хроническим энтеритом. По нашим наблюдениям, он встречается несколько чаще (у 38%). Гипокальциемию мы выявили у 27% больных с преимущественно тяжелым течением заболевания, остеопороз — у 6%. У отдельных больных эти симптомы появились задолго до распознавания истинной причины их возникновения.

Клинико-лабораторные признаки кальциевой недостаточности обнаружены у большинства больных (87,3%), у которых длительность заболевания превышала 10 лет. Наиболее типичные признаки — гипокальциемия, повышенная нервно-мышечная возбудимость, о чем можно было судить по положительному симптому мышечного валика, иногда симптому Хвостека, «руки акушера»; судороги и боль в конечностях, которые проходили или уменьшались после приема препаратов кальция; отечность, цианоз, глоссит, повышенная возбудимость, плохой сон; в ряде случаев остеопороз.

Параллелизм между степенью гипокальциемии, выраженностью остеопороза и клиническими проявлениями кальциевой недостаточности отмечался не всегда. Поэтому с помощью рентгенофотометрии минеральную насыщенность костей определяли, сравнивая оптическую плотность пяточной кости с плотностью клина—этанола. В норме уровень минерализации тела пяточной кости составляет 0,65 мг/мм3.

368

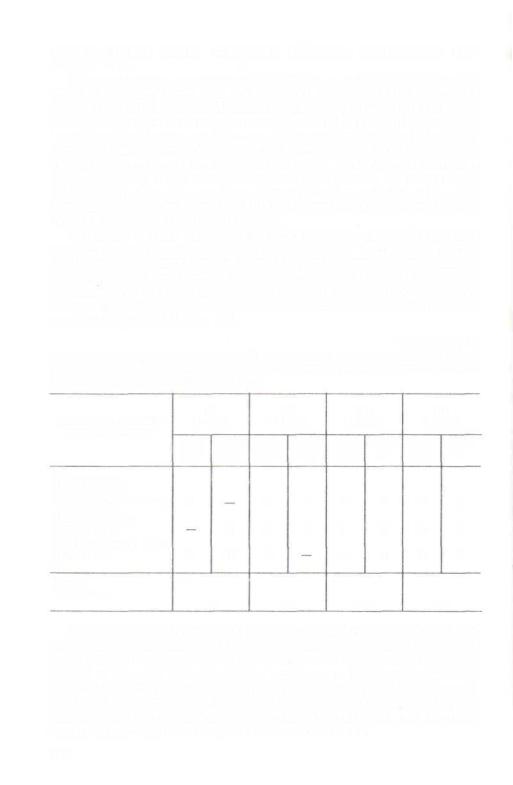

У всех больных хроническим энтеритом содержание кальция в пяточной кости было ниже нормы, что находилось в прямой пропорциональной зависимости от тяжести заболевания (табл. 8). Как видно из табл. 8, содержание кальция в сыворотке крови у 47,2% больных было ниже нормы. Отмечен также параллелизм между содержанием кальция в костях и крови, причем в большинстве случаев снижение уровня кальция как в костях, так и в крови нарастало с тяжестью хронического энтерита.

Т а б л и ц а 8

Содержание кальция в пяточной кости и сыворотке крови при хроническом энтерите в зависимости от степени тяжести заболевания

Степень тяже- |

|

Минеральная насыщен- |

Содержание кальция в |

||

сти заболева- |

Число больных |

ность пяточной кости, |

|||

сыворотке |

крови, г/л |

||||

ния |

|

мг/мм |

|||

|

|

|

|||

I |

18 |

0,4—0,62 (М-0,48) |

0,83—0,11 (М-0,97) |

||

II |

27 |

0,37—0,62 (М-0,47) |

0,82—0,12 (М-0,87) |

||

III |

10 |

0,33—0,56 (М-0,44) |

0,68—0,1 |

(М-0,85) |

|

После лечения общее состояние больных значительно улучшалось, у большинства исчезал симптом мышечного валика, прекращались судороги, исчезала или уменьшалась боль в конечностях. Наряду с этим повышалось содержание кальция в костях, что подтверждают динамические данные рентгенофотометрии. Результаты анализа насыщенности тела пяточной кости минералами до и после лечения показали, что содержание кальция до лечения было в пределах 0,33—0,56 мг/мм3, после лечения оно повысилось до 0,41—0,65 мг/мм3.

В числе причин гипокальциемии при хроническом энтерите в первую очередь указывают на снижение абсорбции кальция, изменение моторики и тонуса кишечника, соотношения калия, натрия, кальция, магния, фосфора, всасывание которых страдает при хроническом энтерите, а также на расстройство жирового, белкового, витаминного обмена, снижение желудочного кислотовыделения [Не- дкова-Братанова П.,1970; Bikle D. D., 1983; Kelly S. E. et al., 1984; ReckerR.R., 1985; Helverson J. D., 1987].

При хроническом энтерите нарушается не только обмен кальция, но и м е т а б о л и з м к а л и я и н а т р и я [ИосаваЛ. И., 1981; Парфенов А. И., 1984; Екисенина Н. И. и др., 1986; МШа P. J., 1982]. Данные, касающиеся содержания этих электролитов в плазме и суточной моче у здоровых и больных хроническим энтеритом, представлены в табл. 9 (метод плазменной фотометрии). Из данных табл. 9 видно, что имеется некоторая тенденция к снижению содержания калия в плазме (данные статистически недостоверны) при близких к норме показателях натрия. Вместе с тем отмечается статистически достоверное снижение суточной экскреции электролитов с мочой, причем чем тяжелее течение заболевания, тем выраженнее уменьшение их выделения.

369

Выявлена определенная тенденция к задержке натрия в эритроцитах при энтерите средней и тяжелой степени тяжести (табл. 10). Средний уровень калия существенно не отличается от показателей здоровых людей.

Уменьшение выделения натрия с мочой и некоторое увеличение его содержания в эритроцитах у части больных свидетельствуют о повышении способности организма задерживать натрий, что, очевидно, связано с установленной ранее тенденцией к повышению экскреции с мочой альдостерона. Выявлено пониженное содержание калия в плазме, эритроцитах и кишечном соке и повышенное натрия — в плазме

иэритроцитах [Ревуцкий В. И., Линевский Ю. В., 1970].

Всвязи с расстройством всасывания и секреции (экскреции) воды и электролитов при хроническом энтерите возникают нару-

шения |

в о д н о - с о л е в о г о |

обмена [Иосава Л. И., 1981; Alpers |

D. Н., |

1983]. В патогенезе |

водно-электролитных расстройств при |

хронических заболеваниях тонкой кишки наряду с нарушением абсорбции в тонкой кишке, повышением потерь электролитов и воды с испражнениями определенное значение имеют метаболические сдвиги кислотно-основного баланса и вторичный гиперальдостеронизм [Иосава Л. И., 1981].

Т а б л и ц а 9

Содержание натрия и калия в плазме и суточной моче у больных хроническим энтеритом и здоровых (по Г. А. Фурсовой)

|

Объект исследо- |

Здоровые |

Больные хроническим энтеритом различ- |

|||

Электролиты |

ной |

степени тяжести |

||||

вания |

(п-21) |

|||||

|

|

|

|

|||

|

|

|

I <п-3) |

II (п-10) |

III <п-7) |

|

Натрий |

Плазма, г/л |

3,27+0,4 |

3,23+0,13 |

3,29±0,09 |

3,46±0,18 |

|

|

М ± т |

|

|

|

|

|

|

Р |

|

|

>0,25 |

>0,25 |

>0,25 |

|

Суточная |

моча, |

|

|

|

|

|

г |

|

|

|

|

|

|

М±т |

|

4,34 ±0,63 |

3,09+0,64 |

3,52±0,267 |

1,86±0,62 |

|

Р |

|

|

<0,1 |

<0,01 |

<0,001 |

Калий |

Плазма, г/л |

|

|

|

|

|

|

М ± т |

|

О,17±О,023 |

0,17±0,026 |

0,165 ±0,006 |

0,16±0,027 |

|

Р |

|

|

>0,25 |

>0,25 |

>0,25 |

|

Суточная |

моча, |

|

|

|

|

|

г |

|

|

|

|

|

|

М ± т |

|

2,6±0,92 |

1,56±0,428 |

1,686±О,18 |

0,79±0,19 |

|

Р |

|

|

<0,05 |

<0,001 |

<0,001 |

Нарушение водно-солевого баланса проявляется слабостью, быстрой утомляемостью, гиподинамией, болью в мышцах и снижением мышечного тонуса, стойкой тошнотой и рвотой, экстрасистолией,

370

артериальной гипотензией, расстройством нервной системы и функциональной способности почек [Иосава Л. И., 1981; Парфенов А. И., 1984, 1985; Alpers D. Н., 1983]. Такие нарушения пищеварительной системы, как снижение секреторной функции желудка и кишечника, изменение тонуса и моторики кишки, выраженный метеоризм, также объясняют потерей электролитов, в частности калия, и жидкости [Frazer A. S., 1968; Spiro H. М., 1970].

Т а б л и ц а 10

Содержание натрия и калия в эритроцитах при хроническом энтерите (по Г. А. Фурсовой)

|

Контрольная |

Больные хроническим энтеритом различной степе- |

||||

Электролиты |

группа |

(здоро- |

||||

|

ни тяжести |

|

||||

|

вые, |

п-10) |

|

|

||

|

I (п-3) |

II (п-9) |

III (п-5) |

|||

|

|

|

||||

Натрий, мг% |

|

|

|

|

|

|

М±ш |

58,0±4,0 |

52,83+5,7 |

70,2+6,43 |

66,7+8,7 |

||

Р |

|

|

>0,25 |

0,1 |

>0,25 |

|

Калий, мг% |

|

|

|

|

|

|

М±т |

333,0±17,0 |

344,1±16,21 |

366,6±7,19 |

320,9+24,01 |

||

Р |

|

|

Х),5 |

<0,02 |

>0,5 |

|

Наряду с нарушением обмена кальция, натрия, калия, воды при хронических заболеваниях тонкой кишки возникают расстройства обмена м а г н и я , ф о с ф о р а , м и к р о э л е м е н - тов, о чем свидетельствуют снижение их содержания в крови и

моче и повышенная экскреция с калом |

[Cook D. А., |

1973; |

|

Valberg L. S. et al., |

1986]. Установлено, что |

возникновение |

осте- |

опороза связывают |

не только с дефицитом кальция и белка, но |

||

и с нарушением обмена микроэлементов, в частности м а р г а н ц а , меди, с в и н ц а , х р о м а , с т р о н ц и я , в а н а д и я [Ларченко Н. Т., 1971, и др.]. Дефицит этих веществ обусловлен расстройством их всасывания, что подтверждено клиническими и экспериментальными исследованиями.

Следствием нарушенной абсорбции является и д е ф и ц и т железа при хроническом энтерите [Петрова А. А., 1975; Glanagan P. R. et al., 1979]. Его основным клиническим синдро-

мом |

является гипохромная железодефицитная |

анемия [Фроль- |

кис |

А. В., 1989; DamaeyerH., 1980], которую |

мы наблюдали у |

48% больных хроническим энтеритом, а Н. И. Екисенина и соавт. (1986) — лишь у 9,5% больных. Разноречивость этих данных, очевидно, обусловлена различным контингентом больных, а также тем, что мы учитывали все случаи анемии от слабовыраженной до значительной.

С недостатком железа в организме связывают изменения слизистой оболочки полости рта, ногтей, гипохлоргидрию, исчезающую под влиянием интенсивной терапии железом [Waldenstrom H., 1958;

371

Alpers D. H., 1983]. У обследованных нами больных оральные проявления дефицита железа наблюдались в единичных случаях. Вместе с тем у большинства обнаружена гипоферремия, причем чаще и более выраженная — при тяжелом течении заболевания (уровень сывороточного железа составлял 28—42 у %, что было значительно ниже нормы — 84—126 у%).

После нагрузки восстановленным железом у больных с легким течением хронического энтерита (I степени) всасывание железа существенно не страдало: наблюдалось увеличение содержания железа в сыворотке крови на 33—200% с достижением его максимального значения через 3 ч. Подобные ферремические кривые были получены у здоровых — добровольцев и больных хроническим колитом, у которых, как известно, процесс абсорбции большинства веществ, в том числе и железа, не нарушен. При средней степени тяжести и особенно тяжелом течении заболевания (II и III степени) выраженный дефицит железа был связан с расстройством его всасывания. Так, максимальный подъем ферремической кривой у большинства больных отмечали через 6—8 ч, у некоторых больных подъема кривой после нагрузки железом не наступило вследствие тяжелого тотального поражения кишечника. Следовательно, на недостаточность всасывания железа указывают более позднее максимальное повышение и низкий уровень его в крови после приема внутрь восстановленного железа. Установлена зависимость высоты подъема ферремической кривой от степени дефицита железа в организме. Так, при анемии, которая у большинства больных была гипохромной, но нередко макроцитарной, процент подъема уровня сывороточного железа после нагрузки по отношению к исходному превышал 200, иногда достигал 1500.

Наиболее чувствительным тестом, позволяющим выявить дефицит железа в организме, является определение уровня сывороточного ферритина с помощью радиологической методики [Souroujon M. et al., 1982], которая выявляет низкое содержание ферритина в сыворотке крови при нарушении абсорбции в тонкой кишке. Исследования с использованием радиоактивного железа (5'Fe) подтвердили расстройства его абсорбции у больных хроническим энтеритом, связь этих нарушений с изменением слизистой оболочки тонкой кишки и зависимость возникновения анемии от тяжести ее поражения.

Замедление всасывания железа сочеталось с гипобетаглобулинемией, что отмечают и другие исследователи, при этом коэффициент р/а был ниже, чем у здоровых (1,33+0,3 и 1,56±0,2 соответственно). Возможно, нарушение всасывания железа при поражении тонкой кишки в определенной мере обусловлено уменьшением /?-глобу- линовой фракции, которую относят к регуляторам поступления железа в организм.

Доказано, что животные белки, содержащиеся в говядине, рыбе, цыплятах, вилочковой железе телят, повышают абсорбцию железа, причем говядина повышает абсорбцию не только пищевого, но и неорганического трехвалетного железа [Bjorn-Rasmussen E.,

372

Hallberg L, 1979]. Механизм подобного действия авторы связывают с образованием в процессе пищеварения фактора, обеспечивающего транспорт железа через мембрану клеток слизистой оболочки кишечника, или с содержанием этого фактора в нативном мясе. Эти исследования подтверждают связь обмена железа с белковым метаболизмом.

Определенной зависимости между анацидным состоянием и нарушением всасывания железа отметить не удалось. Нормальное содержание и всасывание железа (84—126 у% с достижением максимальных значений через 3 ч после нагрузки) встречается при гипо- и анацидном состоянии, пониженное — при нормо- и гиперацидном. Не удалось также объяснить нарушение всасывания железа функционально-морфологическим состоянием печени и ускоренной моторной функцией тонкой кишки.

Таким образом, можно считать, что основными факторами, приводящими к расстройству всасывания железа при хроническом энтерите, являются изменения ее слизистой оболочки и вторичное нарушение белкового обмена, в частности гипобетаглобулинемия. Изучение всасывания железа у больных, перенесших обширную (больше 1 м) резекцию тонкой кишки, и у больных с илеостомой, у которых представилась возможность непосредственно исследовать функции тонкой кишки, подтвердило правомочность сделанного заключения.

Итак, к возникновению гипохромной анемии в первую очередь причастны дефицит железа и белковая недостаточность, а также в определенной мере недостаток витамина С, который способствует переходу железа в легкоусвояемую закисную форму.

Как уже упоминалось, энтерогенные анемии могут быть и гиперхромными, т. е. в большей степени зависеть от нарушения всасывания витамина В]2 и дефицита фолиевой кислоты, хотя в развитии и этого вида анемии определенную роль играет дефицит

белка, |

меди, марганца, |

ванадия, никеля, хрома [Ларченко Н. Г., |

1971], |

а также и других витаминов группы В (Вг, РР, Вб). |

|

Нарушения о б м е н а |

в и т а м и н о в лишь в тяжелых случаях |

|

приводят к развитию анемии, однако признаки гиповитаминоза встречаются даже в начальных стадиях хронического энтерита. По данным Н. И. Екисениной (1986), они наблюдаются у 87% больных хроническим энтеритом.

Изучение показателей обмена витаминов С, В2, Bi2, 4-пиридок- синовой кислоты — конечного продукта обмена производных витамина Вб при хроническом энтерите различной степени тяжести позволило убедиться в этом. В большей степени это касалось витаминов С и Вг.

Частота выявления дефицита витаминов С и группы В в зависимости от тяжести течения заболевания представлена в табл. 11. Как видно из таблицы, содержание витамина С в крови и его выделение с мочой оказалось пониженным у большинства больных при различной степени тяжести хронического энтерита. Причем содержание аскорбиновой кислоты в крови составляло 1,8—3,2 мг/л

373

(при норме 5,0—7,0 мг/л). Клинически гиповитаминоз С проявлялся не у всех больных с пониженным его содержанием в крови и характеризовался кровоточивостью десен, иногда повторными носовыми кровотечениями и у единичных больных с тяжелым течением заболевания — характерными изменениями кожи ног.

Т а б л и ц а 11

Частота дефицита витаминов С и группы В при хроническом энтерите в зависимости от степени тяжести заболевания

|

Число больных в |

группах |

в зависимо- |

|

Содержание витаминов |

сти от степени |

тяжести |

заболевания |

больных |

|

|

|

|

|

|

I |

II |

III |

|

Витамин С: в крови |

10 |

14 |

18 |

42 |

|

7 |

9 |

14 |

|

в моче |

10 |

14 |

18 |

42 |

|

6 |

8 |

14 |

|

Витамин Bi2: B крови |

19 |

25 |

14 |

58 |

|

3 |

12 |

14 |

|

в моче |

19 |

25 |

14 |

58 |

|

2 |

13 |

14 |

|

Витамин В2: в моче |

11 |

21 |

14 |

46 |

|

2 |

5 |

7 |

|

4-Пиридоксиновая кислота в |

11 |

21 |

14 |

46 |

моче |

7 |

19 |

13 |

|

П р и м е ч а н и е . В числителе — общее число больных в группе; в знаменателе — число больных, у которых показатели обмена витаминов снижены.

Содержание витамина Bi2 в крови и его выделение с мочой было понижено у всех больных хроническим энтеритом при тяжелом течении, составив 0,00002—0,00005 у /мл в крови (при норме 0,00060—0,00090 у /мл) и 0,003—0,009 у/сут в моче (при норме 0,01—0,15 у/сут). При средней степени тяжести эти показатели были снижены только в половине случаев; при легкой — у большинства больных показатели обмена витамина Bi2 были в пределах нормы. Таким образом, выявлен параллелизм между тяжестью течения болезни и степенью нарушения обмена витамина Bi2.

Клинически дефицит витамина Bi2 при тяжелом течении энтерита проявлялся макроцитарной анемией, которая у некоторых больных была гипохромной, что подтверждает смешанный генез энтерогенных анемий. Следует отметить, что у отдельных больных с нерезко сниженными показателями обмена витамина Bi2 анемии не отмечали. Видимо, для появления анемии необходим выраженный дефицит витамина Bi2.

Снижение выделения 4-пиридоксиновой кислоты с мочой до 1,78±0,5 мг/сут (при норме 3—5 мг/сут) обнаружено у большинства больных даже при сравнительно нетяжелом течении заболевания, что свидетельствует о частом дефиците витамина Вб при хроническом

374

энтерите. Сниженная экскреция рибофлавина с мочой до 0,15 мг/сут (при норме 0,3—1,0 мг/сут) наблюдалась реже, причем связи между частотой, степенью нарушения экскреции витамина В г и тяжестью заболевания выявлено не было.

Отчетливые нарушения в обмене витаминов Вг и Вб установлены при однократных нагрузках рибофлавином (20 мг) с последующим определением выделения с мочой не только рибофлавина, но и 4-пиридоксиновой кислоты через 2,4 и 24 ч после нагрузки. У всех обследованных после перорального введения рибофлавина наблюдалось значительное выделение с мочой как витамина Вг, так и 4-пиридоксиновой кислоты в различные сроки (от 4 до 24 ч) после нагрузки. Такой характер выведения указывает на глубокие нарушения в обмене витаминов и снижение способности к усвоению организмом нагрузочных доз витаминов. У лиц контрольной группы (здоровые — доноры) после нагрузки существенно не повышалось выделение с мочой изучаемых витаминов, что свидетельствует о хорошей утилизации их при введении нагрузочных доз. Эти данные указывают на взаимосвязь метаболизма различных витаминов, о чем ранее сообщалось в литературе [Куваева И. Б., Воробьева Т. В., 1965].

Связь изменений обмена витаминов с нарушением деятельности тонкой кишки известна давно. Еще А. Н. Крюковым и соавт. в 1932 г. и И. А. Кассирским в 1933 г. описаны Bi и РР-авитаминоз и полиавитаминозы при хроническом энтерите в Средней Азии, что подтверждено более поздними исследованиями [Валовой В. А., 1971; БеюлЕ. А. и др., 1986; Фролькис А. В., 1989; Halsted С. Н., 1975; Alpers D. Н., 1983]. Почти у 2 /з больных хроническим энтеритом было нарушено всасывание каротина [Фролькис А. В., 1989].

Из клинических проявлений недостаточности витаминов группы В, кроме анемии, часто наблюдали глоссит, ангулярный стоматит (хейлит). Расстройства нервной системы и нейротрофические (раздражительность, сонливость, потеря аппетита, себорейный дерматит лица, выпадение волос, дисфагия, блефарит, конъюнктивит) отмечены у единичных больных как со сниженным, так и нормальным выделением с мочой рибофлавина и 4-пиридоксиновой кислоты, однако свойственные дефициту никотиновой кислоты шелушение и сухость кожи, локальная пигментация наблюдались у 50% больных. Изменения слизистой оболочки губ, сухость и поперечная исчерченность ногтей, усиленное выпадение волос, характерные наряду с ангулярным стоматитом для гипо- и арибофлавиноза, были у 39% больных хроническим энтеритом тяжелой и средней степени тяжести течения.

Страдает и абсорбция жирорастворимых витаминов К, А и D, что тесно связано с нарушением всасывания жира и определяется по низким цифрам этих витаминов в крови, отсутствию повышения их уровня после пероральных нагрузок [Spiro H. М., 1970, и др. ]. Наиболее частыми клиническими признаками недостаточности указанных витаминов являются расстройство сумеречного

375

зрения, сухость кожи, слизистых оболочек, повышенная кровоточивость.

Помимо нарушения кишечной абсорбции, к возникновению витаминных расстройств при хронических заболеваниях кишечника причастен дисбактериоз. Изменение микробного спектра в кишечнике снижает синтез таких витаминов, как Bi, B2, Вб, РР, фолиевой и пантотеновой кислоты, биотина. Полигиповитаминоз при дисбактериозе может быть обусловлен и участием ряда витаминов в метаболизме кишечной микрофлоры, бурный рост которой приводит

к их дефициту в организме больного. Кроме того, при появлении

вкишечнике спороносных анаэробов возникают условия, препятствующие всасыванию (витамин В12) и способствующие разрушению (витамин С) некоторых витаминов.

Особенно четкая зависимость между «заселением» бактериями верхнего отдела кишечного тракта и содержанием витаминов группы В выявлена относительно витамина Вб, что подтверждено и экспериментально. Зависимость обеспеченности организма витамином Bi2 от количества микроорганизмов отмечена у половины больных, что объясняется более сложными взаимоотношениями этого витамина с кишечной флорой (табл. 12).

Т а б л и ц а 12

Соотношение содержания витамина В)2 в крови и моче, выделения с мочой рибофлавина и 4-пиридоксиновой кислоты с микрофлорой дуоденоеюнального содержимого при хроническом энтерите

|

|

В2 |

|

Вб |

|

В|2 |

|

В|2 |

Микрофлора дуоденаль- |

в |

моче |

в |

моче |

в |

крови |

в |

моче |

ного содержимого |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

сни- |

в нор- |

сни- |

в нор- |

сни- |

в нор- |

сни- |

в нор- |

|

жено |

ме |

жено |

ме |

жено |

ме |

жено |

ме |

Практически |

|

|

|

|

|

|

|

|

стерильно (до |

1 |

|

1 |

|

2 |

4 |

|

|

10 000 микробных тел) |

|

3 |

2 |

4 |

||||

Небольшой рост |

|

3 |

3 |

1 |

3 |

2 |

3 |

2 |

(до 100 000) |

|

|||||||

Значительный рост |

|

|

|

|

|

|

|

|

(>100 000) |

2 |

10 |

8 |

|

9 |

9 |

9 |

9 |

Всего |

|

|

|

|

|

|

|

|

больных . . . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

16 |

|

16 |

|

29 |

|

29 |

Следовательно, основными причинами полигиповитаминоза при хроническом энтерите являются нарушение процессов всасывания в результате повреждения кишечной стенки и изменение микробной флоры в полости кишки. Среди возможных причин витаминной недостаточности рассматривают расстройство моторной функции кишечника, изменение не только белкового метаболизма, но и функционального состояния печени, а также другие факторы, которые могут быть следствием поражения тонкой кишки.

376