Глава18 Раневоеистощениеиметаболическийдистресс-синдромприполитравме 541

Раневоеистощениеиметаболическийдистресс-синдромприполитравме 541

Парентеральное питание. Парентеральным питанием называют процесс восполнения дефицита энергетических и пластических субстратов путем введения основных питательных компонентов внутривенно, минуя физиологические процессы пищеварения и всасывания в кишечнике. Наиболее важной и значимой особенностью парентерального питания является возможность обеспечения организма необходимыми нутриентами в условиях органических или функциональных расстройств ЖКТ. Препараты для парентерального питания содержат основные нутритивные компоненты в том виде, в каком они обычно поступают в кровь при естественном процессе пищеварения. Парентеральное питание позволяет спасти жизнь наиболее тяжелой категории пациентов в тех клинических ситуациях, когда естественноепитаниеневозможнопоройнапротяжениидлительноговремени.

Полное парентеральное питание не физиологичено и дорогостояще, поэтому его назначение должно быть строго аргументировано: необходимый объем питательных веществ не может быть введен энтерально. В ситуациях, когда функция ЖКТнарушена,носохраненавобязательномпорядкенеобходимосочетатьпарентеральное и раннее энтеральное зондовое питание, которые не просто дополняют другдруга,ноивкратчайшиесрокиспособныпрерватькатаболическуюфазумета- болическогодистресс-синдромапослетяжелой политравмы.

Следует помнить о том, что «25 см работающей кишки эффективнее иумнеецелогоотделенияинтенсивистов».

Парентеральное питание, как и лечебное энтеральное, должно быть сбалансировано по составу и объему основных нутритивных элементов. При этом, программа парентеральной нутритивной терапии планируется как по энергетическим(углеводы,липиды)ипластическим(аминокислоты)субстратам,такиповоде, основнымэлектролитамивитаминам.Важнопомнить,чтонекоторыепитательные элементы относятся к разряду жизненно необходимых незаменимых веществ – они не синтезируются организмом или синтезируются в неадекватном количестве: вода,электролиты,некоторыеаминокислоты,витаминыимикроэлементы.

Методикапарентеральногопитания.НачинатьпроведениепарентеральногопитаниянеобходимотолькопослеадекватноговосполненияОЦК, коррекциигемодинамических расстройств и восстановления микроциркуляторной перфузии, и приустойчивойэнтеральнойнедостаточностиЖКТ. Толькосвыведениембольного из шока возможно усвоение тканями вводимых внутривенно нутриентов с коррекцией катаболических процессов, восполнением энергетического дефицита и восстановлениемтканевыхструктурпластическимиэлементами.

Программа парентерального питания определяется объемом и составом. Объем – зависит от выраженности расстройств гомеостаза и возможности проведенияестественногоэнтеральногопитания.Припроведенииполногопарентерального питания вводятся все необходимые нутритивные компоненты соответственно потребностям организма в пластических веществах и энергии, сбалансированные по количеству и качеству. Вспомогательное (смешанное) парентеральное питание

542 В.Д.ШЕЙКО  Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

обеспечивает введение тех элементов питания, поступление которых не обеспечивается естественным энтеральным питанием. Состав – определяется выраженностью и характером метаболических расстройств, которое определяется тяжестью состоянияпациента(Рис.18.7).

Препараты для парентерального питания. Вода и электролиты. Усреднен-

наясуточнаяпотребностьздоровогочеловекавводесоставляет20-25мл/кг/сут.Упа- циентоввпосттравматическомпериодепотребностивводезначительновозрастают. Вструктуреинфузионнойтерапииобъемвводимойжидкостиопределяетсясуммарными ее «видимыми» потерями с мочей, калом, рвотой (сток из желудка), отделяемымподренажамикишечнымзондам,раневомуотделяемому(«видимые»потери =20-50мл/кг/сут)идополнительных«невидимых»потерьсдыханиемипотоотделе- нием(«невидимые»потери=10мл/кг/сут).Приэтомгипертермия,гипервентиляция

иусиленное потоотделение резко усиливают «невидимые» потери жидкости, доводя порой ее дефицит до 30-50 мл/кг/сут. Таким образом, у пациентов с политравмойвдинамикетравматическойболезнипотребностьвводеопределяетсятяжестью волемических расстройств и составляет в среднем 30-50 мл/кг/сут, однако у крайне обезвоженныхбольныхсуточныепотребностимогутвозрастатьдо80-100мл/кг/сут. Поэтомунарушенияводногобаланса впосттравматическомпериодемогутварьироватьвшироких пределах,чтоопределяетнеобходимостьстрогоучетаводныхпотерь

иадекватнойкоррекцииразвивающегосядефицитажидкости.

При определении программы интенсивной терапии необходимо учитывать, что вода является растворителем и составной частью всех используемых инфузионныхпрепаратов.

Для восполнения потребности в основных электролитах (Табл. 18.5) используют их стандартные инфузионные растворы : изотонический раствор хлорида натрия; сбалансированные электролитные растворы (рингера, рингера-лактата, лактасол, дисоль, трисоль, ацесоль); растворы хлорида, глюконата и лактата кальция; растворы лактата и сульфата магния. Кроме этого, значительный объем основных электролитоввходитвсоставраствороваминокислот(20-30ммоль/л).

Табл.18.5

Содержание,потериипотребностиорганизмавосновныхэлектролитах

|

|

|

Потерис |

Потерипо |

|

Суточнаяпотребность, |

Содержаниевплазме |

кишечным |

|

мочей, |

|

ммоль/кгмассы |

крови,ммоль/л |

свищам, |

|

ммоль/сут |

|

|

|

ммоль/л |

|

|

|

|

Натрий |

1,5-2,0 |

137-142(125-155) |

130-260 |

60-140 |

Калий |

0,8-2,0 |

3,5-5,0 |

38-70 |

5-30 |

Хлориды |

1,0-3,5 |

100 |

160-254 |

40-140 |

Кальций |

0,05-0,5 |

2,1-2,6 |

– |

– |

Магний |

0,05-0,2 |

0,8-1,0 |

– |

– |

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

Глава18  Раневоеистощениеиметаболическийдистресс-синдромприполитравме 543

Раневоеистощениеиметаболическийдистресс-синдромприполитравме 543

Наиболее важным элементом, наряду с натрием, определяющим осмолярность и удержание воды в сосудистом русле, является калий. Развитие гипер- и гипокалиемии может сопровождаться быстрым развитием критического состояния и требуетсрочнойкоррекции(Табл.18.6).

Табл.18.6

Необходимыйобъем(молярного)7,5%р-раKCl(вмл)длякоррекции cодержаниякалиявкровивзависимостиотмассытелапациента

|

m,кг |

Потребность, |

|

Содержаниекалиявкрови,ммоль/л |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ммоль/сут |

2,0 |

2,5 |

3,0 |

3,5-5,0 |

5,5 |

|

6,5 |

|

7,0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

50 |

40 |

70 |

60 |

50 |

45-40 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Введениеглюкозо- |

|

70 |

56 |

98 |

90 |

80 |

70-55 |

|

|

|

|

|

|

|

инсулиновойсмеси, |

|

80 |

64 |

110 |

100 |

95 |

85-64 |

|

|

гемодиализ |

|

|

100 |

80 |

140 |

130 |

120 |

110-80 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Углеводы. Углеводы – это основные поставщики энергии для обеспечения процессовметаболизма,являютсябиохимическимиэлементамисинтезагликопротеинов,гликолипидов,нуклеиновыхиглюкуроновойкислотимногихдругихобменных превращений: между обменом углеводов, аминокислот и липидов существует тесная взаимосвязь. В структуре парентерального питания углеводный состав обеспечиваетсярастворамиглюкозы,фруктозы,сорбита,ксилитаидр.Перечисленные углеводы впроцессеметаболизмаутилизируются разнымипутями ивряде клиническихситуацийнеобходимоиспользоватьихвразличныхкомбинациях.

Растворы глюкозы (10%, 20%, 30%, 40%, 50%) – основной элемент интенсивной терапии и парентерального питания. Посттравматический период характеризуется быстрым истощением запасов гликогена и резким усилением процессов глюконеогенеза.Сострымдефицитомэндогеннойглюкозыдляпокрытияэнергетического дефицита организм использует в качестве источника энергии структурный белок и жир, а при парентеральном питаниивведенные препараты аминокислот и липидовнафонедефицитаглюкозынеиспользуютсядлявосстановленияструктурныхэлементов,нокакэнергетическиесубстраты,чтоявляетсямалоэффективными крайнерасточительнымвлечении.

Вструктуре парентерального питания доля глюкозы должна составлять 5080%. Суточная потребность в глюкозе определяется интенсивностью запущенных метаболических процессов и в зависимости от величины энергетических затрат может составлять от 2-3 до 6-7 г/кг/сут (энергетическая ценность 1 г глюкозы составляет 4,1 ккал). Адекватное обеспечение потребностей организма углеводами значительноснижаеткатаболизмиазотистые потери.

Внастоящее время при проведении парентерального питания рекомендуется применять 10-50% растворы глюкозы (Глюкостерил 20%, 40% и 50%), с одномо-

544 В.Д.ШЕЙКО  Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

ментным введением соответствующей дозы экзогенного инсулина (1 ЕД инсулина на 4-5 г глюкозы) и контролем гликемии. Для адекватной утилизации растворов глюкозы скорость их введения не должна превышать 3 г/кг/ч, а при гиперкатабо- лизме–даже0,5г/кг/ч,чтодля10%растворасоставляетнеболее3мл/кг/ч(60кап/ мин), для 20% раствора – до 1,5 мл/кг/ч (30-40 кап/мин), для 30% раствора – до 1 мл/кг/ч(15-20кап/мин).

В результате гиперметаболической постшоковой реакции и реперфузии нередко развивается гипергликемия (при краш-синдроме до 9-10 ммоль/л), обусловленная увеличением эндогенной выработки глюкозы (гликонеогенез)итолерантностьютканейкинсулину.Этоопределяет необходимость мониторинга за уровнем гликемии (каждые 4-6 ч). Кроме того, введение глюкозо-инсулиновых смесей усиливает поступление калия в клетку из внеклеточного сектора, что может приводить к гипокалиемии.

Использование раствора фруктозы (левулозы) показано в условиях постагрессивной гипергликемии. Фруктоза метаболизируется независимо от инсулина, способствует снижению гипергликемии, ускоряя поступление глюкозы в клетки, стимулирует гликонеогенез. Эти особенности ее метаболизма позволяют рассматривать ее как средство выбора в условиях постагрессивного гиперметаболизма. В клинической практике используют 5% и 10% растворы фруктозы, либо инвертный сахар (инвертозу), состоящий из равных частей глюкозы и фруктозы. Рекомендуемые дозы введения фруктозы при парентеральном питании составляют

0,25—0,5г/кг/час.

Ксилит (многоатомный спирт) метаболизируется в пентозу независимо от инсулина, его эффекты аналогичны фруктозе, обладает выраженным антикетотическим действием в сравнении с глюкозой. Ксилит используется в комбинации с другими углеводами и как добавка к аминокислотам. В клинической практике используют 5% раствор ксилита. Рекомендуемая доза введения не более 1,5 г/кг/сут, соскоростьювведениядо0,25г/кг/ч.

Белки и аминокислоты. Растворы аминокислот — основной источник пластического материала для синтеза структурного белка. При тяжелой политравме в остром посттравматическом периоде на фоне постагрессивного гиперкатаболизма развивается и прогрессирует отрицательный азотистый баланс. Отсутствие или неадекватное восполнение потерь структурного белка энтеральным питанием либо введением белковосодержащих растворов низкой биологической ценности обусловливает декомпенсацию азотистого баланса вплоть до истощения больного и кахексии. Клиническими проявлениями диспротеинемии становятся несостоятельность швов анастомозов, «замирание» процессов заживление ран, нагноение ран, прогрессирующие отеки, атрофия мышц, развитие пролежней, дыхательной и сердечнойнедостаточности.

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

Глава18 Раневоеистощениеиметаболическийдистресс-синдромприполитравме 545

Раневоеистощениеиметаболическийдистресс-синдромприполитравме 545

Пациентам с тяжелой и крайне тяжелой политравмой, при наличии устойчивого синдрома системной воспалительной реакции, у которых на протяжении 4-5 суток не возможно проводить полноценное энтеральноепитаниеследуетобеспечиватьпарентеральнуюнутритивную поддержку: гораздо легче поддерживать нормальный гомеостаз, чем компенсироватьманифестированныерасстройства.

Препараты крови, плазма и альбумин не являются средствами парентерального питания, поскольку содержат нерасщепленные крупные белковые молекулы, гидролиз которых до аминокислот в условиях гиперметаболизма невозможен. Их использование допустимо лишь для поддержания осмолярности крови и удержания жидкости в сосудистом русле при снижении общего белка крови ниже 45-50 г/л. Белковые гидролизаты (казеин, аминопептид и т.п.) также малоэффективны для парентерального питания, поскольку сроки их расщепления до аминокислот составляют от 24 часов до 18 суток, а наличие примесей становится причиной частыхпосттрансфузионныйреакцийиосложнений.

Поэтому сегодня для восполнения дефицита белкового обмена используют стандартные растворы кристаллических аминокислот. Состав растворов аминокислот оценивают по их биологической ценности, которая определяется обязательным содержанием 8 незаменимых аминокислот (изолейцин,лейцин,валин,лизин,

метионин, фенилаланин, треонин, триптофан); 6 аминокислот синтезируемых

ворганизме из углеводов (аланин, глицин, серин, пролин, глютаминовая и аспа-

рагиновая кислоты) и 4 аминокислот синтезируемых в недостаточном количестве

(аргинин,гистидин,тирозиницистеин).

Стандартные растворы аминокислот для парентерального питания имеют концентрацию не более 5-10% и осмолярность 550-1500 мосм/л и предназначены для медленного (во избежание повреждения эндотелия) внутривенного введения

вцентральные вены. На рынке сегодня имеется большое количество стандартных, сбалансированных по содержанию незаменимых и заменимых аминокислот, рас-

творов:инфезол-40и–100;аминоплазмаль10%и15%;аминостерилКЕ10%;ами-

ноплазмаль 5% и 10% и др. При выраженном дефиците белкового обмена на фоне гиперметаболизма со значительно повышенной потребностью в аминокислотах (раневое истощение, сепсис) рекомендуется использовать специальные высококонцентрированные смеси аминокислот: аминоплазмаль 15%, инфезол-100, ами-

ностерилL-фортеидр.

Упациентов с инициированными органными дисфункциями рекомендуется использовать специальные смеси аминокислот направленного действия, снижающие проявления обменных расстройств. Так, аминостерил М-гепа 5% и 8%, аминоплазмаль Гепа 10% имеют низкое содержания ароматических (фенилаланин, тирозин) аминокислот и метионина с увеличенным содержанием аргинина и разветвленных незаменимых аминокислот (валин, лейцин, изолейцин), чем корригируетсяобразованиеаммиакаинивелируютсяявленияпеченочнойэнцефалопатии.

546 В.Д.ШЕЙКО  Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Использование аминостерила КЕ-нефро, нефростерила дает возможность при их введении снизить азотемию при почечной недостаточности. Наличие в смеси аминокислот глутамина способствует раннему восстановлению кишечной перистальтикиифункциональнойактивностиЖКТ.

В структуре парентерального питания объем вводимых аминокислот оп ределяется тяжестью расстройств азотистого баланса. Так, в остром посттравматическом периоде, у пациентов с умеренно выраженными метаболическими расстройствами аминокислоты вводят в количестве 0,75-1,5 г/кг/сут, при тяжелой и крайнетяжелойполитравмесявлениямигиперкатаболизма–вводят1,5-2,0(редко 3,0)г/кг/сут.Крометого,дляадекватнойутилизациивводимыхаминокислотисинтеза белковых структур необходимо обеспечивать пролонгированное их поступлениевсосудистоеруслоодновременносглюкозойсоскоростьюдо0,1г/кг/час.

Жиры и жировые эмульсии. Липиды в структуре парентерального питания обеспечиваютиподдерживаютчрезвычайноважныефункций:

•энергетическую – наиболее компактные энергоносители (1 г липидов –

9,3ккал);

•пластическую – структурные и функциональные (проницаемость ) компонентыклеточныхмембран;

•обеспечиваютрастворениеитранспортжирорастворимыхвитаминов;

•являютсяисточникомнезаменимыхжирныхкислот(линолевойилиноле- новой)–предшественников простагландинов;

•являютсямодуляторамииммунныхпроцессов.

Основным преимуществом эмульсий является их низкая осмотическая активность (нерастворимость жира в воде), что позволяет в малом объеме жидкости ввести высоко энергетические субстраты и обеспечить восполнение организма незаменимыми жирными кислотами , не вызывая при этом перегрузки системы кровообращения. Применение жировых эмульсий в структуре парентерального питанияснижаетопасностьгипергликемии,сопровождаетсявыраженнымазотсберегающимэффектом,снижениемгипердинамическихстрессовыхреакций.

Всостав жировых эмульсий наиболее часто входят масла (соевое и сафлоровое), глицерол, фосфолипиды, триглицериды (длинно-цепочечные – LCT и среднецепочечные – MCT), рыбий жир и структурные полусинтетические липиды. Жировые эмульсии изоосмолярны (280 — 380 мосм/л), что позволяет вводить их как в центральные, так и периферические вены. Длительное отсутствие жировых эмульсий в парентеральном питании приводит к развитию выраженного дефицита незаменимыхжирныхкислот.

Внастоящее время в клинической практике используют три поколения жировыхэмульсий:

1.Длинно-цепочечные(LCT)жировыеэмульсии(ЛипофундинС,Липовеноз,

Интралипид идр);

2.Длинно- и средне-цепочечные (MCT/LCT) жировые эмульсии (Липофун-

динMCT/LCT);

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

Глава18  Раневоеистощениеиметаболическийдистресс-синдромприполитравме 547

Раневоеистощениеиметаболическийдистресс-синдромприполитравме 547

3.Структурированныелипиды(Структолипид).

По данным многочисленных исследований, MCT/LCT – эмульсии в сравнении с эмульсиями, содержащими только LCT, демонстрируют доминирующую эффективность, как в восполнении энергетических потребностей, так и незаменимых жирныхкислот.Новоепоколениежировыхэмульсий(Структолипид),вкоторомкак МСТ, так и LCT структурированы по триглицеридам, способны устранить дефицит жирных кислот у самой тяжелой категории пациентов. При этом даже длительное использование указанных эмульсий не вызывает функциональных расстройств системжизнеобеспеченияорганизма.

Вклиническойпрактикесегодняиспользуют10%(1ккал/мл)и20%(2ккал/мл)

растворы жировых эмульсий: Липофундин Си MCT/LCT, Липовеноз, Интралипид, Кабивен.

Вструктурепарентеральногопитанияобъемвводимыхжировыхэмульсийоп ределяется тяжестью метаболических расстройств (Табл. 18.7). Так, в остром посттравматическом периоде, у пациентов с умеренно выраженными метаболическими расстройствами жировые эмульсии вводят в количестве 2 г/кг/сут, при тяжелой

икрайнетяжелойполитравмесявлениямигиперкатаболизма–вводят3-4г/кг/сут. Для адекватной утилизации жировых эмульсий скорость их введения не должна превышать0,1-0,2г/кг/ч,чтодля10%растворасоставляетнеболее0,5мл/кг/ч(10- 15кап/мин),для20%раствора–до0,2мл/кг/ч(5-10кап/мин).

Табл.18.7.

Рекомендуемыедозировкивведениякомпонентовпарентеральногопитания взависимостиоттяжестифункциональныхрасстройств

Нутритивнные |

Суточнаяпотребность,г/кг/сут |

Скоростьвведения, г/кг/ч |

ингридиенты |

Состояние |

Состояние |

Состояние |

Состояние |

Состояние |

|

Состояние |

|

ср.тяжести |

тяжелое |

кр.тяжелое |

ср.тяжести |

тяжелое |

|

кр.тяжелое |

Вода |

25-30 |

30-50 |

35-80 |

|

|

|

|

Глюкоза |

1,5-3,0 |

3,0-5,0 |

5,0-7,0 |

2-3 |

2-3 |

|

0,5-1,0 |

Фруктоза |

1,0 |

1,0-1,5 |

1,0-2,0 |

0,25 |

0,25 |

|

до0,25 |

Аминокислты |

0,9-1,0 |

1,5-2,0 |

2,0-3,0 |

0,1 |

0,1 |

|

до0,1 |

Жировые |

1,0-2,0 |

2,0-3,0 |

2,0-4,0 |

0,1-0,2 |

0,1-0,2 |

|

до0,1 |

эмульсии |

|

|

|

|

|

|

|

|

Na+,ммоль |

1,0-1,4 |

2,0-3,0 |

3,0-4,0 |

|

|

|

|

K+,ммоль |

0,7-0,9 |

2,0 |

3,0-4,0 |

|

10-20ммоль/кг/ч |

|

Общая |

|

|

|

|

|

|

|

энергетическая |

20-30 |

30-50 |

30-60 |

|

|

|

|

потребность, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ккал/кг/сут |

|

|

|

|

|

|

|

Витамины и микроэлементы. При проведении полного парентерального питания более 5 суток необходимо восполнять суточные потребности организма не только в белках, жирах, углеводах, но и в витаминах и микроэлементах. Для

548 В.Д.ШЕЙКО  Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

коррекции дефицита указанных микронутриентов используют специальные препараты, восполняющие суточные дефициты витаминов (Солувит Н, Виталипид Н) и микроэлементов (Аддамаль Н, Тракутил). При отсутствии стандартизованных комплексных препаратов необходимо вводить обычные растворы витаминов (ас корбиноваякислота,витаминыгруппыВидр.).

Системы парентерального питания «все в одном». На рынке сегодня суще-

ствуют стандартизованные готовые к применению системы для полного и вспомогательного парентерального питания (Нутрифлекс). Это сбалансированные по составу двух и трех камерные пластиковые мешки содержащие растворы углеводов, аминокислот,жировыхэмульсийиэлектролитов.Непосредственнопередвведени- емсодержимоемешков(углеводы-аминокислоты)легкосмешиваетсясдавливани- еммешка,безегоразгерметизации.

Осложнения парентерального питания и их профилактика. Проводят па-

рентеральное питание путем введения препаратов в периферические или центральные вены. Однако следует помнить, что длительные инфузии нутритивных препаратов, особенно аминокислот, в периферические вены быстро приводят к развитию флебитов, а также таким чрезвычайно грозным осложнениям как тромбоэмболии и катетерный сепсис. Для профилактики указанных осложнений необходимособлюдатьправила,позволяющиеизбежатьинфицированиекатетераиповреждениеэндотелиясосудов:

•соблюдениеправиласептикиприпроведениивнутривенныхинфузий;

•разогреваниевводимыхрастворовдо37оС;

•соблюдение соответствующей скорости инфузии для каждого из компонентовпарентеральногопитания.

Наиболее агрессивными для сосудистого эндотелия являются гипертонические солевые растворыи растворы кристаллических аминокислот. Поэтому рекомендуется одномоментное их введение с глюкозой и/или жировой эмульсией. Однако жировые эмульсии нельзя смешивать in vitro с другими препаратами во избежание нарушения их эмульсионной структуры и образования крупных нерастворимыхструктур.

Большое значение имеет скорость введения нутриентов – она не должна превышать способности организма по их утилизации. Так, быстрое внутривенное введение растворов аминокислот и глюкозы снижает эффективность их утилизации и увеличивает потери с мочой как нутриентов, так и воды (осмотический диурез). Несмотря на то, что жировые эмульсии изотоничны и их можно вводить как в центральные, так и в периферические вены, быстрое введение может приводить к развитию побочных реакций со стороны легких, ЦНС и агрегатного состояния крови. Поэтому скорость введения препаратов парентерального питания не должна превышать 30-40 капель в минуту, а для жировых эмульсий – начальная скорость введения – 10 капель в минуту, затем, при отсутствии реакций, скорость введения можно увеличить до 40 капель в минуту. Медленное введение указанных препаратов требует практически кроглосуточного режима их инфузии (18-24 часа). Од-

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

Глава18  Раневоеистощениеиметаболическийдистресс-синдромприполитравме 549

Раневоеистощениеиметаболическийдистресс-синдромприполитравме 549

нако пролонгированное параллельное введение компонентов парентерального питания обеспечивает оптимальные условия для энергообеспечения организма и усвоенияпластическихвеществ.

При проведении парентерального питания следует помнить о возможности развитияаллергическихреакцийупациентанаопределенныеэлементынутритивной терапии. Проблема особенно актуальна у пациентов с пищевой аллергией на яйца, сою, масла и т.п., что определяет необходимость проведения клинических проб на переносимость каждого элемента питания. Кроме того, у некоторых групп пациентов с фоновой патологией печени, почек и легких требуется введение специальных смесей аминокислот и жировых эмульсий с определенным подбором

ингридиентов.

|

|

|

|

|

|

Раннее энтеральное зондовое пита- |

|

ние (РЭЗП). Согласно рекомендациям ВОЗ, |

|

энтеральное зондовое питание, является |

|

методомвыборавсравненииспарентераль- |

|

ным питанием (Рис. 18.8). Противопоказани- |

|

емкегоначалуможетбытьлишьорганичес |

|

кое поражение пищеварительного тракта с |

|

нарушением его проходимости, моторики |

|

и всасывательной |

способности. В условиях, |

|

когда функции желудочно-кишечного тракта |

|

сохранены хотя бы частично, раннее внутри- |

|

кишечное введение нутриентов |

способно |

|

предотвратить атрофию слизистой |

оболочки |

Рис.18.8. Руководствопозондовому |

кишечника, транслокацию бактерий и эндо- |

токсинов, способствует раннему восстанов- |

питанию. |

лению функций желудочно |

-кишечного трак- |

|

та,существенномуснижениюрискапосттравматическихосложнений(Рис.18.9).

|

Методики зондового энтерально- |

|

|

го питания. Пациентам с повреждениями |

|

|

челюстно-лицевойобласти,шеиипищевода |

|

|

назначают желудочное зондовое питание. |

|

|

Следует помнить, что после травм и опера- |

|

|

ций моторика желудка и двенадцатиперст- |

|

|

нойкишкивосстанавливаетсяна24-48часов |

|

|

позднее тонкого кишечника. Поэтому при |

|

|

нарушениях моторики желудка и двенадца- |

|

|

типерстной кишки основным методом энте- |

|

|

рального питания остается внутрикишечное |

|

|

зондовое питание. Введение питательных |

Рис.18.9. Апикальныйнекроз |

|

смесейвжелудок,двенадцатиперстнуюили |

|

ворсиноккишкиприишемии |

|

начальные |

отделы тонкой кишки осущест- |

иголодании. |

550 В.Д.ШЕЙКО  Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

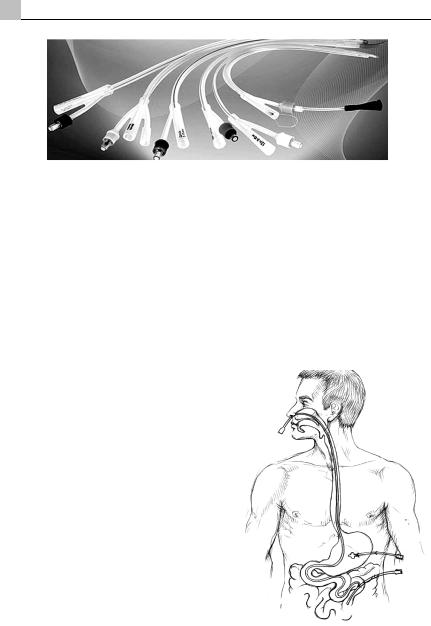

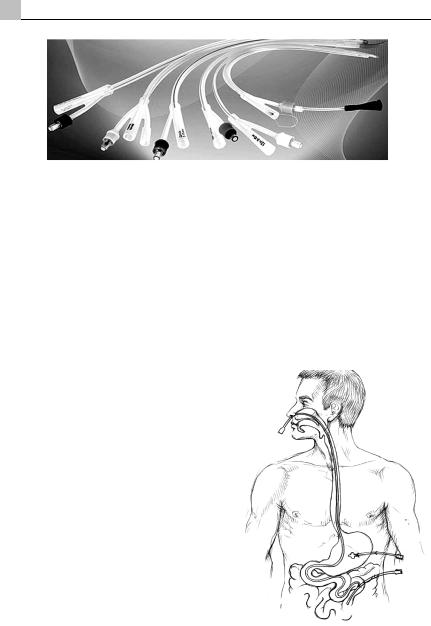

Рис.18.10. Зондыдлязондовогопитания.

вляют с помощью тонких (2-4 мм) полихлорвиниловых (или силиконовых) зондов установленных трансназально либо проведенных через гастроили энтеростомы. При сохранной моторике ЖКТ и отсутствии показаний для декомпрессии используются одноканальные зонды, при наличии показаний к декомпрессии и лаважу пищеварительного тракта – двух- и трехпросветные зонды (Рис. 18.10). Каналы в таких зондах расположены таким образом, чтобы через дистальный, меньшего диаметра, вводилась питательная смесь, а через проксимально расположенные (на расстоянии 30-40 см) – отверстия второго канала осуществляется декомпрессия и аспирация невсосавшегося содержимого тонкой кишки. Месторасположение зонда контролируется рентгенологически либо клинически – по аускультации места выхождения в кишку воздуха, введенного шприцем (20 мл) в канал зонда

(Рис.18.11). |

|

|

|

Расположение зонда в тонкой кишке |

|

позволяет начинать максимально раннее, с |

|

1 суток после операции, энтеральное корм- |

|

лениебольных. |

|

|

|

Проведение зонда в желудок у боль- |

|

ных, находящихся в сознании и не имею- |

|

щих повреждений и деформаций |

носовой |

|

перегородки, технических трудностей не |

|

представляет. Для облегчения процедуры |

|

можно рекомендовать вводить зонд одно- |

|

временно с глотком воды. В двенадцати- |

|

перстную и тощую кишку зонды проводят |

|

как обычным способом, так и эндоскопи- |

|

чески. Под контролем фиброгастроскопа |

|

биопсийнымищипцамиконецзондавводят |

|

в двенадцатиперстную |

кишку и далее в на- |

|

чальные отделы тощей. Контролируют по- |

|

ложениезондарентгенологически. |

|

|

Но наиболее часто зонд проводят во |

Рис.18.11. Вариантылокализация |

время оперативного вмешательства: ане- |

зондовдляэнтеральногопитания. |

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

Раневоеистощениеиметаболическийдистресс-синдромприполитравме 541

Раневоеистощениеиметаболическийдистресс-синдромприполитравме 541

Раневоеистощениеиметаболическийдистресс-синдромприполитравме 543

Раневоеистощениеиметаболическийдистресс-синдромприполитравме 543

Раневоеистощениеиметаболическийдистресс-синдромприполитравме 545

Раневоеистощениеиметаболическийдистресс-синдромприполитравме 545

Раневоеистощениеиметаболическийдистресс-синдромприполитравме 549

Раневоеистощениеиметаболическийдистресс-синдромприполитравме 549

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени Раневоеистощениеиметаболическийдистресс-синдромприполитравме

Раневоеистощениеиметаболическийдистресс-синдромприполитравме  Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени