Глава12 Черепно-мозговаятравмаприполитравме |

|

401 |

|

|

|

костиот5до15смвдиаметре.Приэтомудаляютиаспирируютсгустки,полостьотмывают изотоническим раствором хлорида натрия. Для выявления источника кровотечения тщательно удаляют фиксированные к оболочке свертки, кровоточащий сосудлигируютиликоагулируют.

Целью экстренного наложения поисковых фрезевых отверстий является спасение жизни пациента путем даже частичной эвакуации напряженной внутричерепной гематомы. Поэтому если условия или опыт хирурга не позволяют закончить операцию радикально, ее следует разбитьнаэтапы(принцип«damagecontrol»)изакончитьсовместносприбывшимпозднеенейрохирургом.

После эвакуации эпидуральной гематомы следует вскрыть и осмотреть субдуральное пространство – гематомы часто располагаются одна под другой. Хотя нередко само выделение и прошивание кровоточащей артерии сопровождается вскрытием твердой мозговой оболочки. После санации субдурального пространства оценивают пульсацию и расправление мозга. Кровотечение изкраякостиустраняютвтираниемвоска,твердую мозговую оболочку зашивают. При сохраненном крупном фрагменте кости (костно-пластическая трепанация) его укладывают на место, рану тщательнопослойнозашивают

При своевременном устранении компрессии мозга гемотомой в послеоперационном периоде у пострадавших отмечается быстрый регресс общемозговых, очаговых и дислокационных симптомов. При несвоевременной операции на фоне выраженного гипертензионно-дислокационного синдрома с пролонгированной ишемией ствола головного мозга результаты лечения неудовлетворительны: летальность достигает 60-80%, у выживших пациентов часто наблюдается выраженныйневрологическийдефицит.

Вторичный осмотр пострадавшего с сочетанной ЧМТ включает тщательное объективное обследование всех семи анатомических областей тела раздетого пациента для выявления и детализации имеющихся анатомических повреждений, переоценки функциональных расстройств органов и систем, определения необходимых дополнительных лабораторных, аппаратных и инструментальных исследованийсанализомполученныхрезультатов.

Объем и продолжительность вторичного осмотра у пациентов с сочетанной ЧМТ определяет факт наличия гипотензии. При имеющейся гипотензии важнейшей задачей является скорейшая локализация источника кровотечения, целенаправленный его поиск и определение объема экстренного хирургического вмеша-

Глава12 Черепно-мозговаятравмаприполитравме |

|

403 |

|

|

|

положных конечностей и обоих глаз. Обязательной является ранняя переоценка определенных параметров после нормализации уровня АД (Сист АД > 90 mmHg) и оксигенациикрови(SaO2>96%).

Табл.12.12

Интерпретациязрачковыхреакцийпринейротравме

Размерзрачка |

Реакциянасвет |

Интерпретация |

|

|

|

|

|

Односторонниймидриаз– |

|

сдавлениеглазодвигательного |

|

вялаяилиотсутствует |

нервапривисочно- |

||

зрачекрасширен |

|||

|

тенториальномвклинении |

||

|

|

||

Односторонниймидриаз |

прямая–отсутствует, |

повреждениезрительного |

|

перекрестная–есть. |

нерва |

||

|

|||

|

|

гипоксиямозга,повреждение |

|

Двусторонниймидриаз |

естьиливялая |

среднегомозга,интоксикация |

|

кокаином,атропином, |

|||

|

|

||

|

|

грибами |

|

Двусторонниймиоз– |

толькослинзой–слабая |

Повреждениемоста, |

|

точечныезрачки |

интоксикацияопиатами |

||

|

Важное значение имеет положение глаз пациентов, находящихся в коме. Так, содружественнаядевиацияглазвбоксвидетельствуетоповреждениилобнойдоли либомостамозга.Припоражениилобнойдолиглаза«смотрят»наочагдеструкции и «отворачиваются» от парализованных конечностей. Такая девиация преодолева- етсярезкимповоротомголовывпротивоположнуюсторону–плавающий«глазку- клы».Припораженииствола–глаза«смотрят»напарализованныеконечности,при этом отсутствуют рефлекторные движения глаз на поворот головы и введение холодной воды в наружный слуховой проход (окулоцефалический или вестибулоокулярныйрефлексы).КонвергенцияглазможетвозникатьприпрогрессированииВЧГ.

Отсутствие роговичного рефлекса свидетельствует о тяжести повреждения и являетсянеблагоприятнымпрогностическимпризнаком.

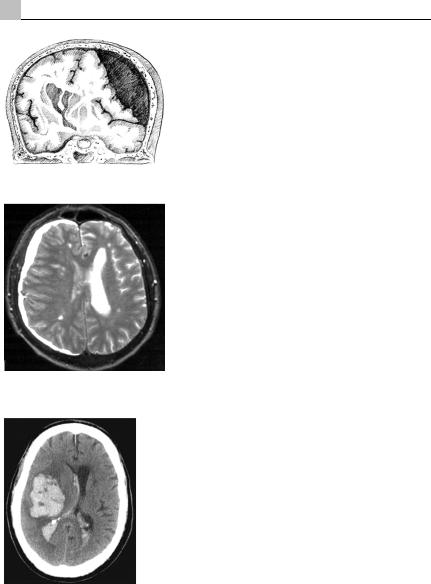

ОптимальнымявляетсярутинноевыполнениеКТвсемпострадавшимсосреднетяжелой и тяжелой ЧМТ (12 и менее баллов ШКГ) при госпитализации, а также повторноесканированиеналюбомэтапелеченияприизмененииклиническойдинамикисподозрениемнаразвитиеВЧГ.Наиболееважнымакцентомвизуализации является выявление внутричерепных гематом, их локализации, объема и степени смещения срединных структур мозга, располагающихся в сагиттальной плоскости: третийжелудочек,эпифиз,большойсерповидныйотростоктвёрдоймозговойоболочкиит.д.Смещениесрединныхструктурболеечемна5ммявляетсяпоказанием к хирургической декомпрессии. Какова локализация гематомы – эпи-, субдураль- наяиливнутримозговая–принципиальногозначениянеимеет.

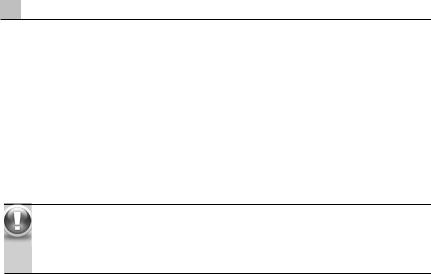

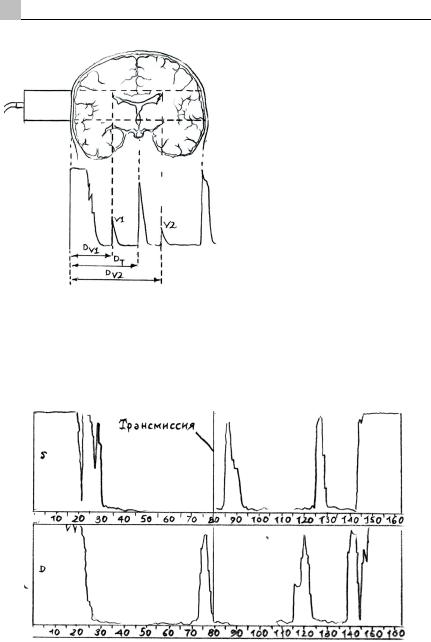

ПриотсутствиивозможностивыполненияКТ,ключеваярольввыявлениисмещения/дислокации мозга принадлежит УЗИ – эхоэнцефалоскопии (ЭхоЭС), цель которой оценить наличие смешения срединных структур (Рис. 12.13). Эхосигналы при эхоэнцефалоскопии образуются на границах сред различной плотности (кости

Глава12 Черепно-мозговаятравмаприполитравме |

|

405 |

|

|

|

ложной диагностике характера и тяжести повреждений при нейротравме чрезвычайно важны и позволяют своевременно получить полную информацию о состоянии мозга, вентрикулярной системы, наличии очагов ушиба и деструкции, внутричерепныхгематомидислокациимозга.

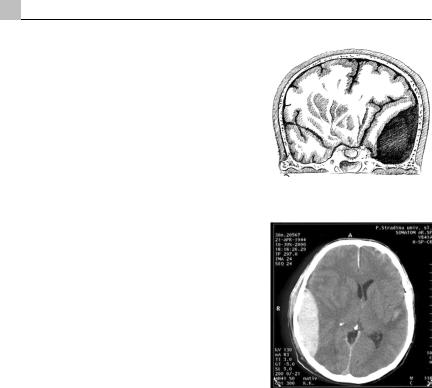

Однако нередко выявление внутричерепной гематомы проблематично. Это связаностем,чтоизлившаясякровьвдинамикеменяетсвоюплотность–критерий визуализациигематом при КТ. В 1-3 сутки излившаяся кровь более плотная в сравнении с веществом мозга (острая гематома) и хорошо визуализируется. На протяжении 4—14 суток плотность гематомы (подострая гематома) может не отличаться от плотности мозга и только косвенные признаки – смещение срединных структур

– могут указывает на ее наличие. Позднее гематому классифицируют как хрони- ческую,плотностьеегипоинтенсивна,содержимое–жидкаялизированнаякровь.

На сегодняшнем этапе развития медицины в основе диагностического поиска лежит раннее компьютерное и магнитно-резонансное сканирование. В большинстве развитых стран пациент с травмой головы по умолчанию доставляется исключительновстационар,оснащенныйкруглосуточнофункционирующимКТ.Приэтом важноучитывать,чтодинамикасостоянияпациентасЧМТчастотребуетповторного,поройнеоднократноговыполненияэтогоисследования.

Перелом костей черепа всегда признак избыточного по силе травматического воздействия. Любые, даже незначительные переломы у пациентов с сохраненным сознанием часто сопровождаются прогрессирующим развитием внутричерепных гематом. Клиническими признаками перелома костей свода черепа являются гематомы и раны скальпа, деформации и вдавления, наличие отломков кости и ликвора в ране. Для переломов основания черепа характерны параорбитальные гематомы (симптом очков), позади ушные гематомы, подтекание ликвора из носа и ушных ходов.

Для визуализации переломов выполняют рентгенографию черепа в двух проекцияхлибоКТ.

Внутричерепные повреждения традиционно классифицируют на локальные (ушиб мозга и гематомы) и диффузные (сотрясение и диффузное аксональное поражение). Однако травматическое воздействие на мозг при ЧМТ всегда более сложное и локальное повреждение практически всегда сочетается с диффузным – сотрясение мозга при его ушибе и т.п. Поэтому формой внутричерепного повреждения считают доминирующее по клиническим и морфологическим признакам повреждение. При этом локальные повреждения хорошо верифицируются при КТ, диффузные–тольконаоснованиирасстройствсознания,неврологическогостатуса.

СотрясениеголовногомозгавстречаетсявструктурезакрытойЧМТнаиболее часто.Характеризуется кратковременной(донесколькихминут)потерейсознания, ретроградной, реже – и антероградной амнезией, головной болью, головокружением, рвотой, тахикардией. В основе клинических проявлений лежит дискоординациянервнойдеятельности,впервуюочередьнарушаетсявзаимодействие коры мозгасдругимиегоструктурами.

Ушиб головного мозга. Клинические проявления зависят от локализации

Глава12 Черепно-мозговаятравмаприполитравме |

|

407 |

|

|

|

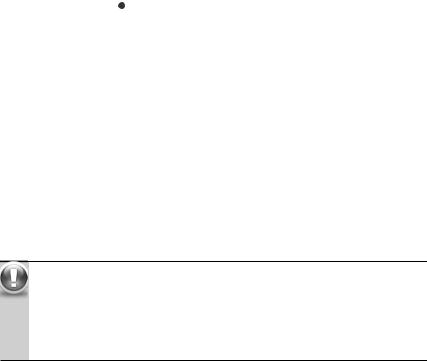

– 12.17, см. цв. вкл.). Основной причиной этой гематомы является разрыв ветвей средней оболочечной артерии при переломе височной кости. Формирующаяся артериальная гематома височной области отслаивает твердую мозговую оболочку, сдавливает и смещает мозг, и в течение 1-2 часов дислокация мозга приводит к его вклинению в тенториальном отверстии. Редко эпидуральные гематомы могут бытьвенознымииобусловленылибокровотечениемизсинусовтвердоймозговой оболочкиприегоповреждении,либоприповреждениидиплоическихсосудовпри оскольчатомпереломекостейчерепа.

Для гематом этой локализации характерным является клинический признак «светлого промежутка». Перелом височной кости с развитием субдуральной гематомы часто возникает вследствие травмы малой интенсивности и при этом пациентылибововсенетеряютсознаниялибоутратасознаниянепродолжительна.

Возвращениесознаниянепродолжительнои«светлыйпромежуток»сменяется оглушением, сопором и комой. При этом нарастают признаки вклинения мозга в тенториальном отверстии – расширение зрачка на стороне поражения (анизокория)ипарезконечностейнапротивоположнойстороне.Однакоиногдадислокация мозга может сопровождаться сдавлением ствола мозга о противоположный край тенториального отверстия с парезом конечностей на той же стороне. Прогрессирующее вклинение сопровождается нарастанием стволовой симптоматики, децеребрацииирасстройствомвитальныхфункций.

При тяжелом ушибе мозга с длительной потерей сознания светлый промежуток отсутствует и клинические проявления отражают лишь нарастающеесдавлениестволамозга.

Для уточнения диагноза используют рентгенологическое исследование: рентгенография позволяет выявить перелом височной кости – вероятную локализацию эпидуральной гематомы. УЗИ или эхоэнцефалоскопия позволяет оценить смеше- ниесрединныхструктур(М-эха)иопределитьсторонулокализациигематомы.Ком- пьютерная и магнитно-резонансная томография позволяют выявить не только локализациюперелома,ноиобъемэпидуральнойгематомы,имеющейхарактерную линзобразнуюформу,выраженностьдислокациимозгаиеговклинения.

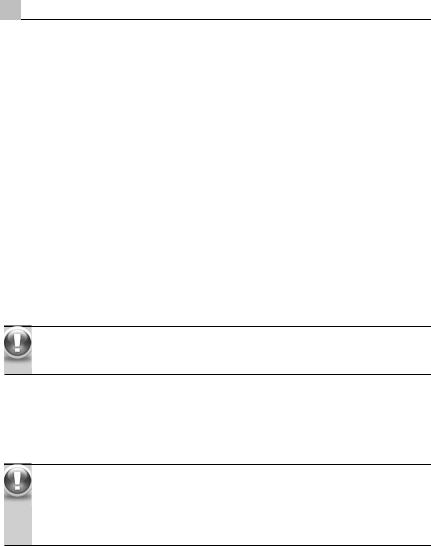

Субдуральные гематомы развиваются в пространство между твердой мозговой оболочкой и поверхностью мозга вследствие разрыва вен, впадающих в синусы, либо самих венозных синусов (Рис. 12.18 – 12.20, см. цв. вкл.). Как правило, кровоизлияние возникает при тяжелой ЧМТ в зоне тяжелого ушиба из поврежденныхвенисосудовмозгаприразрушениимозговоговещества.Подобныегематомы плащевиднорастекаютсяпогемисферемозга,нередкобываютдвусторонними.

Субдуральная гематома – часто лишь элемент тяжелой нейротравмы сповреждениеммозгаиразвиваетсянафонестойкойутратысознания (отсутствие «светлого промежутка») с клинической манифестацией прогрессирующегосдавленияидислокациимозга.

Глава12 Черепно-мозговаятравмаприполитравме |

|

409 |

|

|

|

гипертермия, гипергидроз), нередко с признаками декортикации, децеребрации, нарушениями дыхания и сердечной деятельности. При компьютерной и магнитно- резонанснойтомографииспецифическихпризнаковневыявляют.Прогноз–небла- гоприятный.

Тактика и лечение. Основная задача интенсивной терапии при тяжелой ЧМТ предупредить вторичное ишемическое поражение первично травмированного мозга.Решениеэтойзадачилежитвобеспеченииадекватногомозговогокровотока иоптимальнойконцентрациикислородаиглюкозывкрови.

ОднакоупациентовсполитравмойвбольшинствеклиническихситуацийнормализацияОЦКисистемногокровообращениядостигаетсяагрессивнойинфузионнойтерапией.Приповреждениимозганеконтролируемаяинфузияможетпривести к гиперволемии, которая становится дополнительным повреждающим фактором для мозговой ткани, поскольку сосуды первично ишемизированного мозга утрачивают способность к вазоконстрикции и приобретают повышенную проницаемость, что,всвоюочередь,провоцируетнарастающийотекмозгаивторичнуюишемию.

Для предупреждения вторичного (вследствие гипоперфузии) ишемического поражения мозга следует поддерживать системное АД не ниже 80 мм рт.ст. и обеспечивать адекватную респираторную поддержку. Не менее важно, при проведении интенсивной противошоковой терапии, избегать волемической перегрузки, что у пострадавших с нейротравмойугрожаетразвитиемотекамозга.

ПоэтомуупострадавшихтяжелойЧМТишокомобъеминфузиидолженстрого контролироваться для предупреждения водной перегрузки, по возможности с использованиеминвазивногомониторинга.Крометого,вструктуреинфузиинедопустимо использовать гипотонические растворы (5% раствор глюкозы), которые способствуют отеку мозга. С другой стороны, введение концентрированной глюкозы в раннем постшоковом периоде может приводить к гипергликемии, которая также агрессивнадляповрежденногомозга.Поэтому,ключевымиинфузионнымирастворамидлятерапиипациентовстяжелойЧМТприполитравмеостаютсясолевыерастворы (Рингера, физ.раствор) и осмотические плазмозаменители (ГЭК, желатины). Для контроля нормоволемии после стабилизации гемодинамики у этих пациентов следуетмониторироватьконцентрациюнатриявплазмекрови,т.к.гипонатриемия свидетельствуетовысокомрискеотекамозгаиВЧГ.

Для улучшения оксигенации крови у пациентов с нарушенным сознанием параллельно восполненению ОЦК максимально рано используют респираторную поддержку и ИВЛ. При этом важно первично устранить причины гипоксемии, обусловленные торакальной травмой (пневмоторакс и т.п.). В остром периоде при тяжелой ЧМТ ИВЛ традиционно проводят в режиме гипервентиляции, при котором оптимизируется доставка кислорода мозговой ткани и снижается концентрация углекислоты, что, в свою очередь, приводит к вазоконстрикции, уменьшению капиллярной проницаемости и предотвращению отека мозга с ВЧГ. Однако длитель-

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени