Глава11 Повреждениялицаишеиприполитравме |

|

381 |

|

|

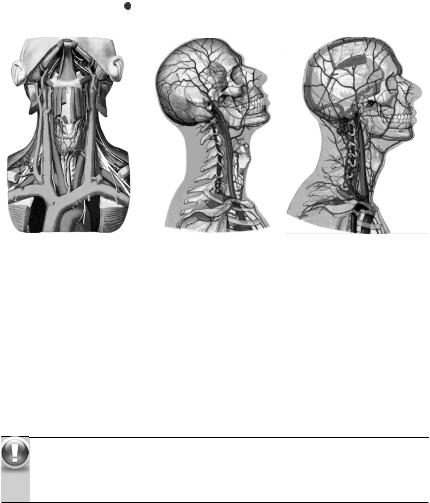

Рис.11.17.Анатомиясосудовпередней |

Рис.11.18.Анатомияартерийивен |

поверхностишеи(схема). |

шеи(схема). |

Цельюлюбойоперации,показаниемккоторойявилоськровотечение,являетсядостижениеконтролянадисточникомкровотеченияиосуществлениегемостаза. Однако условия выполнения такой операции строго индивидуальны и определяются как тяжестью состояния пострадавшего и тяжестью повреждения сосудистых структур, так и опытом хирурга, выполняющего хирургический гемостаз. При наличии тех или иных неблагоприятных факторов восстановление магистрального кровотока может оказаться недостижимым, а повторные попытки «восстановить анатомию во что бы то ни стало» – привести к смерти пациента на операционном столе. Поэтомупринципиальноважендифференцированныйиаргументированныйподходк устранениютехилииныхсосудистыхповрежденийнашее.

Обязательной реконструкции подлежит лишь плечеголовной артериальный ствол, оптимальный доступ к которому достигается расширением доступа на шее стернотомией или доступом в виде «крышки люка».

Непременное восстановление односторонних повреждений общих сонных и внутренних сонных артерий определяется фактом отсутствия неврологического дефицитавследствиеишемиигемисферымозга.Критерием,определяющимдопустимостьперевязкиэтихартерий,являются:

•неврологический дефицит, обусловленный ишемией мозга с гемипарезомилигемиплегией,нарушениемречиисознания;

•отсутствие ретроградного артериального кровотока по внутренней соннойартерии.

382 В.Д.ШЕЙКО  Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Тем не менее, если пациент гемодинамически стабилен и условия в ране позволяют выполнить реконструкцию – ее следует выполнить. Такая тактика статистически не улучшает исход, но оптимизирует условия для ревакуляризации пораженных ишемией структур мозга. Однако у пострадавших в состоянии комы более 4 часов, реваскуляризация может стимулировать отек мозга и внутричерепную гипертензию,чтозначительноухудшаетпрогноз.

Наружные сонные, позвоночные, подключичные (в проксимальной трети) ар-

терии могут быть перевязаны без значимых последствий, что определяется достаточнымколлатеральнымкровотоком.

Вены также могут быть перевязаны. Исключение составляет лишь двустороннее повреждение внутренних яремных вен, которое требует реконструкции хотя быоднойизних.

Хирургические манипуляции на крупных венозных структурах шеи могут обусловить развитие фатальной воздушной эмболии, предупредить которую позволяют контроль просвета сосуда и операционный столвположенииТренделенбурга.

Сочетанные повреждения общей (внутренней) сонной артерии и яремной венытребуютпервичноговосстановлениякровотокапоартерии.

Непреодолимые технические трудности могут быть связаны с ранением внутренней сонной артерии в зоне III, у основания черепа. Осуществить гемостаз в таких условиях порой возможно только тампонадой. Аналогичная тактика может оказатьсярешающейприраненияхпозвоночнойартерии.

Рис.11.20.Анатомические соотношенияобласти гортани (схема).

Повреждение гортани и трахеи в большинстве клиническихситуацийнепредставляютугрозыдляжизнипострадавшихилечатсяконсервативно.Тяжелыеповрежденияэтойлокализациисопровождаютсянарушением проходимости дыхательных путей, угрожающих асфиксией, нарастающей дыхательной недостаточностьюитребуютбезотлагательногохирургическоголече-

ния(Рис.11.20).

Клинические проявления типичны: тахипноэ, циа-

ноз,стридор,кашельикровохарканье.Приосмотремогут выявляться подкожная эмфизема, деформация гор- тани,вране–пузырящаясякровь,фрагментыхряща.

Диагностика повреждений включает прямую лярингоскопию и бронхоскопию. Поскольку повреждения гортаниитрахеив20-45%сочетаютсясранениямиглот- ки и пищевода, которые имеют сходные клинические проявления,диагностическийпоискследуетрасширить вэтомнаправлении.

Тактика и лечение. Ключевой задачей лечения

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

Глава11 Повреждениялицаишеиприполитравме |

|

383 |

|

|

является обеспечение проходимости дыхательных путей. При травме гортани выше голосовых связок или в их проекции, асфиксия может явиться следствием западения надгортанника.Объемхирургическойпомощивтакойситуацииограничиваетсяустранениемдиастазащитовидногохрящапутемсшиванияегостенокитрахеостомией.

Повреждения подсвязочного пространства гортани могут быть минимально значимыми, не требующими хирургической коррекции, либо тяжелыми – при частичномилиполномотрыветрахеи.

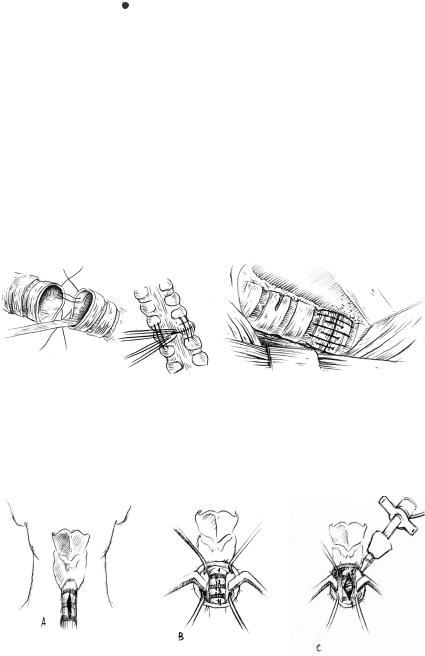

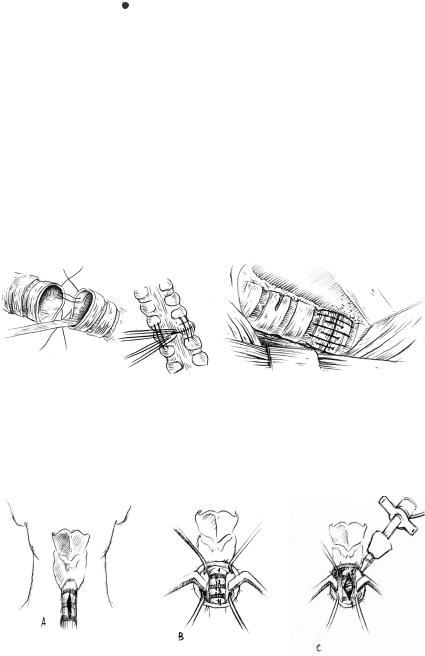

Разрывилиотрывтрахеитребуетсшиваниядефектапутемзахватаисведения смежныхполуколецтрахеиилиперстневидногохрящаотдельнымишвами(узлами наружу), адаптирующими смежные полукольца (Рис. 11.21). При этом необходима передислокация интубационной эндотрахеальной трубки за линию швов либо наложение трахеостомии. Недопустимо формировать трахеостому по линии швов. Наличиесочетанногораненияпищеводатребуетнетолькораздельногозашивания дефектовэтихорганов,ноиинтерпозицииперемещенногомышечноголоскутадля профилактикиформированияпищеводно-трахеальногосвища.

Рис.11.21.Шовразрыватрахеи.

Методика трахеостомии (Рис. 11.22). Под плечи пациента укладывают валик, голову запрокидывают. Срединным продольным разрезом длиной 4-6 см непосредственно ниже перстневидного хряща и щитовидной железы рассекаюткожу,подкожнуюжировуюклетчатку,поверхностную фасциюисобственную фасцию шеи. Продольные мышцы крючками разводят в стороны, щитовиднуюжелезусмещаюткверху,еслиимеютсядополнительныещитовидные

Рис.11.22.Трахеостомия(схема).

384 В.Д.ШЕЙКО  Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

сосудыихотводятлатерально.Спомощьюоднозубогокрючкафиксируюттрахею за доступное полукольцо или перстневидный хрящ и скальпелем, избегая повреждения задней стенки, рассекают 2 полукольца трахеи. Рану трахеи расширяют или формируют П-образный лоскут, основанием книзу, на который накладывают удерживающий шов и осуществляют гемостаз. Подшивание кожи к П-образному лоскуту и отверстию трахеи облегчает уход и снижает риск осложнений,связанныхсмиграциейканюли.Трахеостомическуюканюлювводят в трахею, и над марлевой салфеткой вокруг шеи фиксируют полоской из марли заотверстияеещитка.

Трахеостомия позволяет значительно улучшить результаты лечения повреждений челюстно-лицевой области и шеи, угрожающих асфиксией или отеком дыхательныхпутей.

Повреждения глотки и пищевода в абсолютном большинственаблюденийрезультатпроникающихранений шеи(Рис.11.23).

Клинические проявления ранений пищевода и глотки крайне скудные, может выявляться подкожная эмфизема, редко–срыгиваниеилирвотакровью.

Диагностика основывается на данных эндоскопии, однаконаиболеечастотакиеповреждениявыявляютсяпри интраоперационной ревизии, показанием к которой явиласьэмфиземаилисосудистоеповреждение.

Для выявления раны пищевода при интраоперационнойревизиипроводятпневматическуюпробу,путеминсуфляциивоздухавзонд,заведенныйвпищевод,свизуальной оценкой«пузырения»воздухавране.Эффективнымможет оказатьсявведениекрасителей(метиленовыйсиний,бриллиантовый зеленый) в пищевод. Оценка рентген контрастного исследования с жидким барием или водорастворимым контрастом сопряжена с высокой вероятностью ложноотрицательного результата, при этом информативность исследованиязависитотразмерадефектапищевода.

Рис.11.23.

Анатомияглоточнопищеводного перехода.

Не диагностированные ранения пищевода – основная причина поздней летальности у пострадавших с ранениями шеи вследствие прогресси- рующихгнойно-септическихосложнений.

Тактика и лечение. Объем хирургической коррекции повреждений пищевода определяется как размером травматического дефекта, так и выраженностью перифокальной воспалительной реакции, которая зависит от своевременности выявления повреждения. Все манипуляции на пищеводе необходимо производить после введения толстого желудочного зонда. После этого следует выделить и

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

Глава11 Повреждениялицаишеиприполитравме |

|

385 |

|

|

мобилизовать поврежденный сегмент пищевода, взяв его на держалку, в области глоточно-пищеводного перехода – мобилизовать его заднюю поверхность и кверху ретрофарингеально. Если условия позволяют дефект пищевода следует ушить, избегая прорезывания швов. При значительном дефекте или отсутствии условий дляустранениядефекта,чточащесвязаносразвитиемфлегмонышеи,формируют пищеводный или пищеводно-глоточный свищ на трубчатом дренаже или эзофагостому. Важнейшим этапом операции является адекватное дренирование области пластикипищеводасмежнымитрубчатымидренажами.

Адекватное дренирование при повреждении пищевода гораздо важнее методапластикитравматическогодефекта.

Завершающий этап операции обеспечивает отведение пищевого транзита мимо зоны пластики пищевода. При своевременно ушитых небольших колоторезаных ранениях допустимо закончить операцию трансназальной установкой желудочного зонда для питания. Любые огнестрельные ранения, инфицированные или поздно ушитые ранения, пищеводно-глоточные фистулы требуют формированиягастростомы. Длякормленияможетбытьиспользованаипервичносформированнаяэзофагостома.

РЕЗЮМЕ

1.Закрытая травма лица и шеи всегда сопровождается высоким риском повреждения спинного мозга, что требует первичной иммобилизации шеи ортезом до проведения всех процедур неотложной диагностики и неотложной помощи, последующих диагностических и лечебных мероприятий до тех пор, пока это повреждениенебудетаргументированноисключено.

2.При политравме с повреждениями лица и шеи непосредственную угрозу для жизни определяют нарушение проходимости верхних дыхательных путей и массивное обескровливающее кровотечение; кровотечение из ран лица и точечных ран шеи редко является причиной тяжелого шока, что требует выявления источника кровотечения другой локализации, либо – высокого повреждения спинного мозга.

3.Асфиксия является основной причиной смерти при тяжелой травме лица и шеи вследствие дислокации отломков верхней челюсти, зубов и зубных протезов, аспирации, разрушения нижней челюсти с пролабированием языка, повреждениягортанииразрыватрахеи,гематомеглотки,шеиикорняязыка.

4.Показания к эндотрахеальной интубации определяются неэффективной вентиляцией и высоким риском аспирации; в условиях напряженной гематомы глотки, дислокации языка и гортани необходима реанимационная крикотиреостомия, котораяпослестабилизациисостояниязаменяетсятрахеостомией.

5.Основным методом остановки кровотечения при травмах лица являются тампо-

386 В.Д.ШЕЙКО  Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

нада и ранняя репозиция переломов средней зоны лица; хирургическая обработка ран лица и шеи без признаков асфиксии и кровотечения осуществляется после стабилизации состояния и устранения повреждений иных локализаций, оптимальносучастиемпрофильногоспециалиста.

6.Хирургическойревизииподлежатвсепроникающиеподm.platysmaраненияшеи при отсутствии условий для адекватного обследования, выявления или объективного исключения повреждений органов и структур шеи инструментальными методами.

7.Экстреннаяоперацияпоказанаприраненияхшеиспродолжающимсякровотечением, напряженной гематомой, нарушением проходимости дыхательных путей, подкожной эмфиземой и выявлении повреждений при дообследовании; для осуществления временного гемостаза при массивном кровотечении на шее используютпальцевуюкомпрессиюилитампонаду,накладыватьзажимывглубине ранывслепуюнедопустимо.

8.Наличие объективных неблагоприятных факторов при ранениях магистральных сосудов шеи допускает одностороннее лигирование всех сосудистых структур, за абсолютным исключением плечеголовного ствола и относительным – для общей и внутренней сонных артерий при отсутствии неврологического дефицита и наличииретроградногокровотокаповнутреннейсоннойартерии.

9.Выявление повреждений пищевода при травме шеи – наиболее сложная задача; несвоевременная диагностика – основная причина поздней летальности вследствие гнойно-септических осложнений; при хирургической коррекции поврежденийпищеводаадекватноедренированиевсегдаважнееметодаегопластики.

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

Рис.12.1.ТяжелаяЧМТ,виденсимптом «очков»–параорбитальныегематомы припереломеоснованиячерепа.

|

Глава |

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА |

|

12 |

|

ПРИ ПОЛИТРАВМЕ |

|

|

|

Черепно-мозговаятравма(ЧМТ)каккомпонентполитравмывстречается наиболее часто (до 80% и более), при этом в 60-80% наблюдений тяжесть нейротравмы оценивается как легкая, в 10-20% – как тяжелая и крайне тяжелая. В структуре летальности у 10% этих пациентов неблагоприятный исход связан с последствиями ЧМТ. При этом в абсолютном большинстве клинических ситуаций ранняя консультация нейрохирурга недоступна и ключевые тактические решения принимаются общимхирургом(Рис.12.1).

Под черепно-мозговой травмой традиционно понимают одномоментное повреждение черепа и мозга. При этом следует помнить, что часто тяже- лоеповреждениемозга–нейротравма, возникает без нарушения целостности покровов и костей черепа. Исход как изолированной так и сочетанной ЧМТ определяется двумя ключевыми факторами: первичной ее тяжестью (1) и выраженностью посттравматического (вторичного) поражения мозга (2). Вторичное поражение при нейротравме обусловлено продолжительной гипоксией мозга вследствие артериальной

гипотензииинедостаточнойоксигенациициркулирующейкрови.

Хирургическая тактика определяется морфологическим характером травмы, где принципиально различают локальное и диффузное повреждение мозга. При локальном повреждении наиболее частым субстратом травмы являются очаговые повреждения мозгового вещества с более или менее выраженными неврологическими расстройствами, эпидуральные и субдуральные гематомы, вдавленные переломычерепаскомпрессией мозга.Подобныеповреждения,какправило,требуют хирургического вмешательства для эвакуации гематом, устранения компрессии мозга. Диффузные повреждения констатируют у пострадавших с нетяжелой контузией мозга и при тяжелой инерционной нейротравме, сопровождающейся коматозным состоянием без светлого промежутка, не связанное с очаговым повреждением мозга и внутричерепными гематомами. Субстратом подобных повреждений считают распространенные полные и/или частичные разрывы аксонов сдегенерациейбелоговещества,нередкосопровождающиесяотеком-набуханием мозга.Такиеповрежденияхирургическойкоррекциинетребуют.

388 В.Д.ШЕЙКО  Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Оптимальные тактические решения при ЧМТ в современных условиях неразрывносвязанысвозможностьювыполнениянеотложнойКТсразупослеобеспеченияпервого(реанимационного)этападиагностическогопоиска.ЕслипроцедураКТ требует удаления пострадавшего от средств жизнеобеспечения и реанимации, от

еевыполненияследуетотказатьсядостабилизациисостоянияпациента.

Встационарах не оборудованных КТ всем пострадавшим с тяжелой нейротравмой показана ранняя консультация нейрохирурга. Вызов консультанта аргументируется характером повреждения, тяжестью неврологических расстройств с бальнойоценкойшкалыкомГлазго(ШКГ)(Рис.12.2).

Рис.12.2.ШкалакомГлазго.

Анатомо-физиологическиеданные.Скальп–особаякожно-апоневротическая структура– «шлем», покрывающаясвод черепаификсированнаяк немулобными, затылочными и височными порциями надчерепной мышцы, которые обеспечивают его подвижность. Строение кожи скальпа отличается от кожи других участков телатем,чтоонанавсемпротяжениификсированакапоневрозуимышцамаркадными соединительнотканными перемычками с формированием ячеек, выполненныхжировойклетчаткой,здесьжерасполагаютсяпридаткикожи(преимущественно волосяные фоликулы) и обильная сосудистая сеть. При этом сосуды «армированы» окружающими соединительнотканными волокнами и при ранении их просвет

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

Глава12 Черепно-мозговаятравмаприполитравме |

|

389 |

|

|

неспадается,чтоспособствуетобильномукровотечениюизначимойкровопотере. Особенно это актуально у пострадавших с нарушенным сознанием. Подвижность кожно-апоневротического шлема обеспечивается как круговыми фиксирующими мышцами,такирыхлойсвободнойсоединительнойоболочкой,разделяющейапоневрозснадкостницейипозволяющейемусвободносмещаться.Поэтомуранения с повреждением апоневроза сопровождаются расхождением краев ран, а скручивание (за волосы), скольжение и волочение – формированием обширных кожноапоневротическихлоскутоввплотьдоотрывавсегоскальпа.

Череп, как элемент скелета, принято подразделять на собственно череп, или мозговой череп, и кости лица, или лицевой череп. В мозговом черепе выделяют свод и основание, соединяющееся с позвоночным столбом посредством атлантозатылочного сустава, где полость черепа через большое затылочное отверстие сообщается с позвоночным каналом. Условной границей между сводом и основаниемчерепаявляетсяплоскость,проведеннаячереззатылочныйбугор,верхниекрая наружныхслуховыхпроходовинадбровныедугилобныхкостей.

Внутренняяповерхностьоснованиячерепаимеетсложныйрельеф,вкотором традиционно выделяют три черепных ямки. В передней ямке располагаются лобные доли, в средней – височные, в задней – ствол мозга и мозжечок. Перемещение мозга при инерционных травмах с резким ускорением–замедлением может способствовать повреждению как вещества мозга, так и сосудов, черепных нервов о элементы рельефа черепных ямок. Строение плоских костей свода черепа имеет неоднородную структуру – васкуляризированное губчатое вещество заключено между внутренней и наружной пластинками прочного компактного вещества. При переломе внутренней пластинки формируются острые края, легко повреждающие мозговыеоболочки,сосудистыеструктурыивеществомозга.

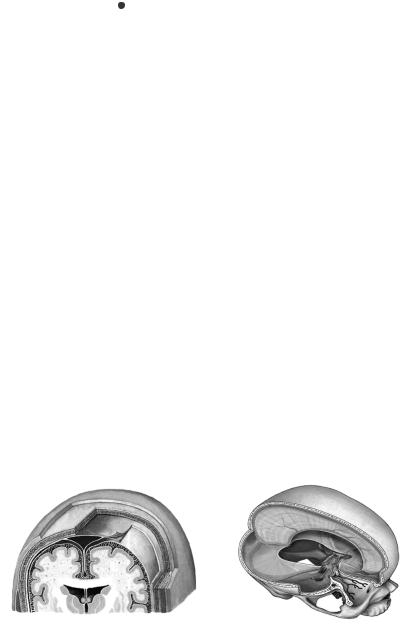

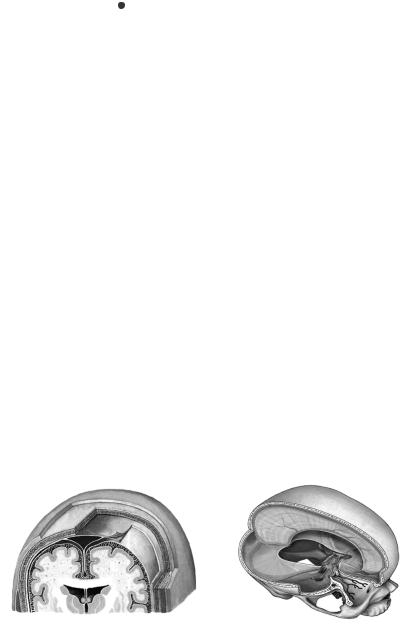

Мозговые оболочки покрывают мозг внутри черепа (Рис. 12.3 и 12.4). Наружная – плотная фиброзная или твердая мозговая оболочка прилежит к костям черепа и интимно к ним фиксирована. Листки твердой оболочки формируют крупные поверхностные венозные синусы – верхний сагиттальный, парные поперечные и

Рис.12.3.Оболочкиголовногомозга. |

Рис.12.4.Структурытвердоймозговой |

|

оболочки. |

390 В.Д.ШЕЙКО  Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

сигмовидные,инесколькоменеекрупныхвмеждолевыхщелях.Синусыобеспечиваютвенозныйоттоккровиотмозга.Фиброзноестроениестеноквенозныхсинусов препятствует их спадению – поврежденный синус зияет, что способствует массивнойкровопотереприоткрытойтравмеипрогрессированиюгематомысосдавлением мозгапри закрытой травме. Вэпидуральном пространстве–междукостями черепа и твердой мозговой оболочкой проходят менингеальные артерии. Закрытые повреждения менингеальных артерий и венозных синусов сопровождается развитиемэпидуральныхгематом,потенциальноугрожающихжизнипострадавшего.

Под твёрдой оболочкой находятся паутинная и мягкая мозговые оболочки, при этом мягкая оболочка плотно фиксирована к поверхности головного мозга. Паутинная оболочка вырабатывает спинно-мозговую жидкость, которая заполняет субарахноидальное пространство между паутинной и мягкой мозговыми оболочками. Приэтом, головной и спинноймозг «плавают» вспинно-мозговой жидкости, котораявыполняетфункциюгидравлическогоамортизатора,защищающегомозгот инерционныхповреждений.

Поскольку паутинная оболочка не фиксирована к твердой, в это субдуральное пространство, может изливаться кровь при повреждении коммуникантных вен,несущихкровьотповерхностиголовногомозгаввенозныесинусы.Кровотечение в под паутинное или субарахноидальное пространство, заполненное спинномозговой жидкостью, происходит при тяжелых ушибах головного мозга и повреждениисосудовоснованиячерепа.

Головной мозг cостоит из двух полушарий большого мозга, ствола и мозжечка.Левоеполушариебольшогомозгауабсолютногобольшинствалюдейсодержит речевыецентры(вправом–лишьу15%сдоминантнойлевойрукой).Лобныедоли отвечаютзадвигательныефункции,речь,эмоции.Теменные–засенсорноевоспри- ятие и пространственную ориентацию. Височные – за память и восприятие речи. Затылочныедоли–завосприятиеианализзрительнойинформации.

Ствол мозга расположен между полушариями большого мозга, мозжечком и спинным мозгом, образован средним мозгом, который содержит ретикулярную формацию (функция бодрствования), мостом и продолговатым мозгом, содержащимцентрысердечнойдеятельностиидыхания.Мозжечокрасполагаетсявзадней черепной ямке, связан со стволом мозга и большими полушариями, отвечает за координациюдвиженийиравновесие.

Система желудочков образована сообщающимися внутримозговыми полостя- ми,заполненнымиспинно-мозговойжидкостью.Боковыежелудочкиполушарийсооб- щаются с расположенным между ними третьим желудочком через отверстия Монро, третий желудочек – Сильвиевым водопроводом с четвёртым желудочком продолговатогомозга.Вкрышебоковыхитретьемжелудочкахрасполагаетсяворсинчатоесплетение, секретирующее спинно-мозговую жидкость (20 мл/час), которая через систему желудочковпоступаетвсубарахноидальноепространствоголовногоиспинногомозга. Реабсорбция спинно-мозговой жидкости происходит через паутинные складки сагиттального синуса в венозную кровь. Поступление крови в спинно-мозговую жидкость нарушаетеереабсорбциюиспособствуетразвитиювнутричерепнойгипертензии.

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени