Глава11 Повреждениялицаишеиприполитравме |

|

371 |

|

|

|

неэффективная вентиляция, но и высокаявероятность аспирации. Непреодолимыми препятствиями для интубации трахеи могут оказаться ранение и отек языка, гематомы стенок глотки, нарастающая гематома при ранениях шеи, что определяет первичныепоказанияккрикотиреостомии.

Трансоральнаяинтубациятрахеипротивопоказанаприналичиинестабильных переломовверхнейинижнейчелюстей,требующихрепозицииистабилизации,что такжеопределяетпоказаниякпервичнойкрикотиреостомии(см.главу3).

Крикотиреостомия у этой категории пострадавших является по сути реанимационной процедурой, однако с достижением контроля над системами жизнеобеспечения, необходимо выполнить трахеостомию

(Рис.11.22).

Наличие обширной раны шеи с травматическим вскрытием просвета гортани или трахеи позволяет выполнить временную трахеостомию, через травматический дефектеестенки,иосуществлятьвентиляциюдоформированиястационарнойтрахеостомии. При этом важно фиксировать проксимальный сегмент поврежденной трахеи как наложением удерживающего шва за ближайшее полукольцо, так и раздутойманжетойинтубационнойтрубки,заведеннойнижеповреждения.

После обеспечения проходимости дыхательных путей у пострадавших с повреждениями лица и шеи важнейшей задачей является достижение контроля над источниками кровотечения, что в этих анатомических областях неизбежно сопряженостехническимитрудностями.

С – Circulation – восстановление кровообращения. При осмотре пациента оценивается бледность кожи, наличие гематом, деформаций и ран лица и шеи, активность наружного кровотечения, возможность заглатывания крови и инородных телизносаиротоглотки.

Изолированное кровотечение из ран лица и точечных ран шеи редко бывает причиной тяжелого шока, даже при обильно перепачканой кровью и слюной одежде. В такой ситуации следует убедится в отсутствии других источников кровотечения и исключить высокое повреждение спинного мозга. Однако при полифокальных повреждениях общая кровопотеря может значительно усугубляться кровотечением из зонпереломовверхнейчелюсти,особенноприналичиипараорбитальныхгематом.

Огнестрельные ранения лица часто сопровождаются диффузным, не магистральным кровотечением со значительной кровопотерей. Основным методом остановки таких кровотечений является марлевая тампонада с наложением давящей повязки. При трубчатых раневых каналах гемостаз возможно достичь путем введениявранукатетераФолея,обернутогомарлевойсалфеткойсмазью,споследующимраздуваниемманжетыфизраствором.

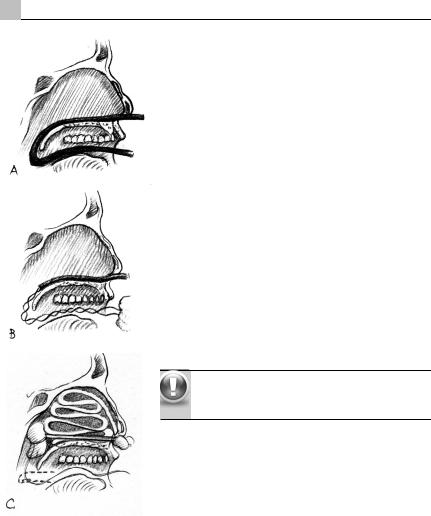

Наибольшуюсложностьпредставляюттравмысреднейзонылицаприпереломах верхней челюсти, орбит и носа, которые сопровождаются обильным кровотечением.Такаяситуациятребуетвыполнениякомбинированнойзаднейипередней тампонады.

Глава11 Повреждениялицаишеиприполитравме |

|

373 |

|

|

|

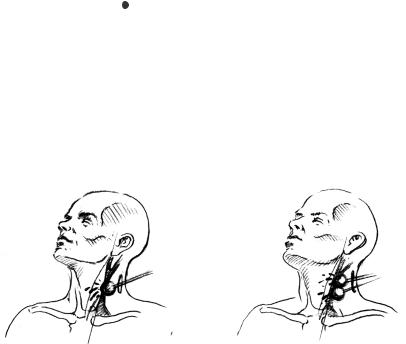

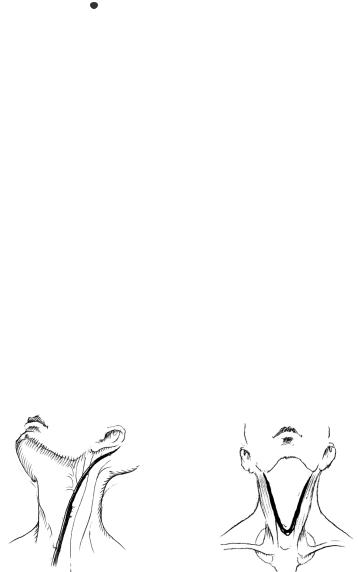

нимизацией темпа кровопотери. В такой ситуации пострадавший направляется в операционную вместе с лицом, осуществляющим эффективную компрессию, где после быстрого осмотра, на предмет выявления источника кровотечения иной локализации, немедленно оперируется. Если при поступлении пострадавшего констатируется неэффективная компрессия, ее корригируют, при этом недопустимо накладывать зажимы в глубине раны вслепую. Если условия оказания помощи не позволяют произвести немедленную операцию, следует в раневой канал ввести марлевыйтампониликатетерФолея,кожунаднимизашить,ираздутьманжетудо прекращениянаружногокровотечения(Рис.11.9-11.10).

Рис.11.9-11.10.Тампонадараневогоканаланашее.

Наличие у пострадавшего одномоментного ранения сосудов шеи и ранений глотки, трахеи или пищевода может сопровождаться кровотечением в их просвет, приэтомнаблюдаютсякровохарканьеирвотакровью.

Нарастающая гематома шеи требует ранней интубации трахеи с локализацией манжеты в проекции ранения сосуда. Это особенно важно при наличии ранения трахеи с поступлением крови в дыхательные пути – сосудисто-трахеальной фистулы. Однакотакаятактиканеспасаетпострадавшего,частотампонадалишьснижаеттемп наружного кровотечения, при этом возможно продолжение внутреннего кровотечениясразвитиемобширнойгематомышеи,распространяющейсядодиафрагмы.

Проникающие ранения в I зоне могут сопровождаться повреждением верхушек легких и сосудов средостения, при этом могут развиваться массивные гематоракс и гематома средостения, напряженные пневмоторакс и медиастинальная эмфизема.

С достижением контроля над источником кровотечения и обеспечения проходимостидыхательныхпутейприступаютквторичномуосмотру.

Вторичный осмотр пострадавшего с травмой лица и шеи при политравме включает объективное обследование всех семи анатомических областей тела раздетогопациентадлявыявленияидетализацииимеющихсяанатомическихповреждений, переоценки функциональных расстройств органов и систем, определения

Глава11 Повреждениялицаишеиприполитравме |

|

375 |

|

|

|

кротизированных тканей. Все инородные тела, болтающиеся зубы, свободно лежащие отломки кости удаляются, при этом фрагменты кости, фиксированные к жизнеспособным тканям и надкостнице, оставляются. Смещенные отломки кости вправляютсяилиукладываютсяванатомичноеположение.

Зашивание слизистой оболочки полости рта выполняется до иммобилизации переломов. При этом достижение герметизации слизистой оболочки принципиально важно, даже в ущерб деформации. Слизистая ушивается одноили двухрядным швом, рассасывающейся нитью (кетгут, викрил) узелками в полость рта. Это предотвращает инфицирование зоны перелома слюной, развитие остеомиелита и слюнных свищей. Наличие разрывов мягкого неба требует простого его зашивания кетгутом.

Ранения языка могут сопровождаются обильным кровотечением. Гемостаз осуществляется прошиванием раны, но может потребоваться перевязка язычной артерии.

Повреждение слюнных желез сопровождается высоким риском развития гнойныхосложненийиформированияслюнныхсвищей.Выявленноеранениепротока околоушной железы требует его дренирования в полость рта или перевязки. Перевязка может явиться причиной абсцедирующего паротита. Ранения околоушной слюнной железы часто сопровождаются повреждением лицевого нерва. Повреждениеподчелюстнойжелезыможетпотребоватьееудаления.

Послеполостногоэтапаиммобилизируютпереломыкостей.Переломыкостей средней зоны лица требуют точной репозиции, поскольку являются опорой и местом фиксации мягких тканей лица. Потому в таких ситуациях необходима помощь специалиста по челюстно-лицевой хирургии, стабилизация и репозиция должны бытьпроведенынепозднее48-72часовпослетравмы.Переломынижнейчелюсти требуютраннейиэлементарнойпроволочнойфиксациизубов,реже–отломков.

Мягкие ткани ушиваются послойно с максимально возможной адаптацией мышц.Кожуследуетшитьбезнатяжения,вобластидефектовнеобходимоосуществлять мобилизацию кожных лоскутов. Обширные дефекты и избыточно загрязненныераныподлежатотсроченномупластическомузакрытию.

Особогоподходатребуетхирургическаяобработкарангубивек. Вэтихобла- стяхимеютсяциркулярныемышцы–жомыирадиальные,растягивающиемышцы, а также связки, удерживающие углы губ и век. Все структуры должны восстанавливаться послойно с обязательным сопоставлением границы кожи и переходных линий слизистых оболочек. Хрящевые пластинки век, носа и ушной раковины сши- ваютсятонкими(4-6/0)рассасывающимисянитями.

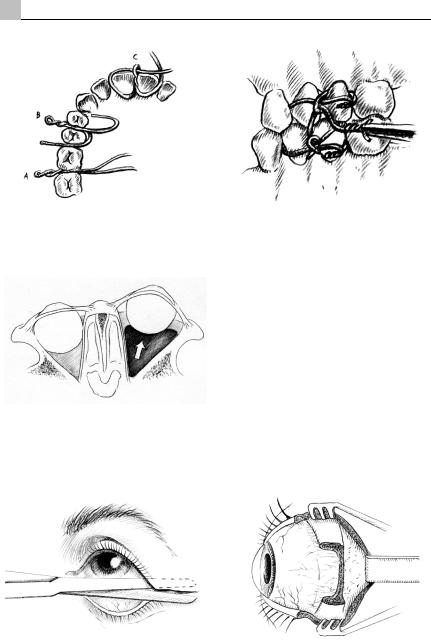

Иммобилизация переломов нижней челюсти. Переломы нижней челюсти проявляются деформацией зубного ряда, нарушением прикуса, гематомами десен и мягких тканей. Переломы с невыраженным смещением иммобилизируются путем фиксации нижней челюсти в прикусе пращевидной повязкой на 2-3 недели. Переломы со смещением непрофильным специалистом могут быть иммобилизированы наиболее простым и доступным способом – проволочным межчелюстным связыванием (Рис. 11.11) на 4 недели. Метод предусматривает фиксацию двух че-

Глава11 Повреждениялицаишеиприполитравме |

|

377 |

|

|

|

зу сопровождаются увеличением объема глазницы и западением глазного яблока, несмотрянапараорбитальнуюгематомуразвиваетсяэнофтальм.

Особую проблему составляют ранения глазного яблока. Все хирургические манипуляции с поврежденным глазом должен производить офтальмолог. Общий хирургобязанобеспечитьгемостазприхирургическойобработкераныглазницы.

Немедленная операция – боковая кантотомия (Рис. 11.13) – может быть показанапритяжелыхтравмахглазницы,сопровождающихсябыстронарастающейретробульбарнойгематомой(Рис.11.12),котораяпроявляетсявыраженнымпрогрессирующимэкзофтальмомсасимметриейлица,диплопиейипотерейостротызрения. Это состояние угрожает быстрой утратой зрения. Неотложная кантотомия выполняется путем рассечения наружной угловой связки глаза, для его декомпрессии путем смещенияглазакпередииэвакуациинапряженнойретробульбарнойгематомы.

Повреждения шеи. В большинстве клинических ситуаций повреждений шеи хирургическая актуальность определяется наличием проникающих под m.platysma ранений.Тяжелыезакрытыетравмышеинаиболеечастоугрожаютповреждениями шейного отдела позвоночника и спинного мозга, реже – гортани и трахеи. Однако тактическиерешениякакприранениях,такипризакрытойтравмешеиидентичны.

Все ситуации ранений и травм шеи, которые сопровождаются гемодинамической нестабильностью вследствие кровотечения или напряженной гематомы, при исключении высокого повреждения спинного мозга, требуют незамедлительных решенийиагрессивнойхирургическойтактики.

Наличие повреждений шеи у гемодинамически стабильных пострадавших требует более сдержанных подходов к хирургической агрессии и расширения диагностического поиска, для верификации или исключения факта повреждения органовиструктуршеи.

Диагностика. В основе адекватной диагностики повреждений шеи лежат критерии, определяемые как основные или косвенные признаки повреждений органовиструктуршеи(Табл.11.14).

Табл.11.14

Признакиповрежденияоргановиструктуршеи

(BrittI.D.etal.,2012)

Основныепризнаки |

Косвенныепризнаки |

|

|

Нарушениепроходимостидыхательныхпутей |

Изменениеголоса |

Активноекровотечениеишок |

Кровохарканье |

Напряженная(пульсирующая)гематома |

Пищеводнаядисфагия |

Подкожнаяэмфизема |

Срыгиваниеилирвотакровью |

|

Деформацияхрящагортани |

|

Смещениетрахеи |

|

Широкоесредостение |

|

|

Глава11 Повреждениялицаишеиприполитравме |

|

379 |

|

|

|

Таким образом, показания к хирургическим вмешательствам при травме шеи следуетопределитьследующимобразом:

Абсолютныепоказаниякоперации:

1.Раненияшеиспродолжающимсякровотечением;

2.Травмашеиснапряженнойгематомой;

3.Травмашеиснарушениемпроходимостидыхательныхпутей;

4.Травмашеисподкожнойэмфиземой;

5.Наличие повреждений органов и структур шеи, выявленных инструментальнымисследованием.

Относительныепоказаниякоперации:

1.Раненияшеи,проникающиеподm.platysma,приотсутствииусловийобъективнойверификацииповрежденийоргановиструктуршеиинструментальнымиисследованиями.

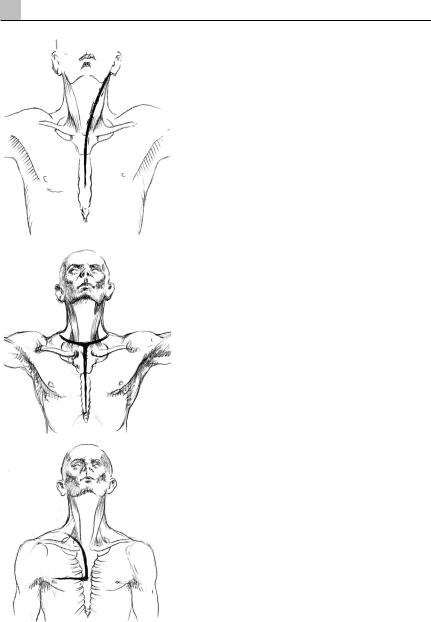

Хирургические доступы. Адекватный хирургический доступ обеспечивает как оптимальную визуализацию и контроль над проксимальными и дистальными сегментами сосудов, так и оптимальные условия для выполнения хирургических манипуляций.Приповрежденияхструктуршеитипхирургическогодоступаопределяется топографической зоной. В абсолютном большинстве клинических ситуаций первично оптимальным является доступ по передней поверхности ГКС мышцы в зоне II на стороне повреждения или ранения. При необходимости этот доступ из зоны II может быть расширен к верху или к низу, или U-образно переведен на противоположную сторону при выявлении контрлатеральных повреждений. При этом может потребоваться пересечение ГКС мышцы или ее отделение от грудиноключичногосочленения(Рис.11.15).

Рис.11.15.ХирургическиедоступыкоIIиIIIзонам(схема).

При ранениях в зоне I тип доступа определяется характером ранения. Может оказаться достаточным и расширенный воротникообразный доступ, но чаще адекватнымявляетсякомбинированныйдоступ,открывающийсосудыитрахеювобластиверхнейапертурыгруднойклетки,свыведениемизсочлененияилирезекцией

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени