Глава10 Повреждениятазаиконечностейприполитравме |

|

361 |

|

|

|

к реплантации. При резаных и рубленых травматических ампутациях она не протяженная – 1-3 см, при раздавливании, отрыве и, особенно, при минно-взрывной травме –можетдостигать8-25см.Хотялинейныеотчленениясопровождаютсяне- значительнымкраевымразрушениеманатомическихструктур,онисопровождаются массивной кровопотерей, вследствие зияния просвета магистральных сосудов. С другой стороны, при травматических ампутациях вследствие раздавливания или отрыва, ткани по линии отчленения могут быть разрушены на различном уровне и протяжении, сосуды сдавлены и тромбированы, и поэтому кровопотеря может быть небольшой. Отрывы конечностей при тракционном механизме характеризуются значительным несоответствием уровня отчленения костей и мягких тканей. При этом, как правило, отчленения крупных сегментов конечностей всегда сопровождаютсятяжелымтравматическимшокомидополнительнымисопутствующими повреждениями,чтообуславливаеткрайнюютяжестьсостоянияпострадавших.

Неотложная поморщь. Основной принцип, который необходимо соблюдать при оказании помощи пострадавшим с травматическими отчленениями конечностей и их сегментов – непривнести вреда неумелыми и неправильными действиями (Р.О. Датиашвили, 1991). При отчленении конечности на месте происшествия

впервую очередь необходимо остановить кровотечение – накладывают жгут и асептическую повязку, иммобилизируют поврежденную конечность, выполняют полный комплекс противошоковых мероприятий. При любой травматической ампутации обязательно сохраняется и транспортируется вместе с пострадавшим ампутированный сегмент конечности. Решение вопроса о возможности ее реплантации принимается только комиссионно в условиях стационара, при необходимости с проведением «телефонного консилиума» со специалистами центра микрохирургии. В сомнительных ситуациях при стабильном состоянии пациента предпочтение нужно отдавать эвакуации пострадавшего в специализированный центр микрохирургии для реплантации. Однако, такая транспортировка возможна только при отсутствии угрожающих посттравматических органных дисфункций, что у пострадавшихсполитравмой,какправило,исключаетреплантацию.

Тактика и лечение. Пострадавшие с травматическими ампутациями крупных сегментов конечности в абсолютном большинстве наблюдений имеют тяжелые сопутствующиеповреждения,выраженныефункциональныерасстройствасистемжизнеобеспечения, декомпенсированный шок. В связи с тяжестью состояния они относятся к категории нетранспортабельных пациентов, а в лечебной программе объем экстренных хирургических вмешательств в первые 24 часа должен быть ограничен устранением угрожающих жизни повреждений. Поэтому пациентам с тяжелой и крайнетяжелойполитравмойприналичиитравматическихампутаций,какправило, выполнение реплантации отчлененных сегментов конечностей не показано ввиду высокогорискасрывамеханизмовкомпенсацииигибелипострадавших.

При хирургическом лечении травматических ампутаций сегментов конечности используют типовые методы формирования ампутационной культи: основным

внастоящеевремяявляется–миопластическийлоскутныйметод.Приразмозже- нии тканей культи или сомнении в их жизнеспособности закрытие ее первичным

Глава10 Повреждениятазаиконечностейприполитравме |

|

363 |

|

|

|

сов, особенно это касается крупных сегментов конечности, «включение» которых в системный кровоток угрожает развитием тяжелой реперфузии с эффектами аналогичными краш-синдрому. Поэтому, чем больший сегмент конечности подлежит реплантации, тем меньшим должно быть время до включения отчлененного сегментавкровообращение.Так,дляпальцевималыхсегментов(приусловииранней консервации) успешная реплантация возможна на протяжении 12-24 часов, для крупныхсегментов–2-6часов.

Противопоказаниямикпроведениюреконструктивнойоперацииявляются:

•высокийрискразвитияопасногодляжизни«трансплантационноготоксикоза»при«включении»кровотокавреплантанте;

•высокийрискутратыфункциивосстановленнойконечности.

Трансплантационный токсикоз при реплантации неизбежен и определяется реперфузионным синдромом. С возрастанием времени от момента отчленениядо реплантании и объема реплантируемого сегмента конечности, возрастает угроза развитияостройсердечно-сосудистойиостройпочечнойнедостаточности.Реплан- тация крупных сегментов конечностей всегда сопряжена с высоким риском развитияОПНвпослеоперационномпериоде.

Сохранение ампутированного сегмента конечности, обеспечивается правильнойконсервациейисрочнойтранспортировкой.

Методика консервации отчлененного сегмента наружным охлаждением, который не требует специального оборудования и производится с использованием минимальногонаборатрадиционныхсредств:

а) отчлененныйсегментпромываютнеагрессивнымирастворамиантисептиковистерильнымсолевым(физиологическим)раствором;

б) заворачиваютеговстерильную,увлажненнуюфизиологическим раствороммарлевуюсалфетку,создающуюпрослойку,исключающуюконтакттканейсольдом;

в) завернутыйсегментпомещаютвстерильныйсухойконтейнер–по- лиэтиленовыйкулекигерметизируют(завязывают);

г) кулексзавернутымвмарлюотчлененнымсегментомпомещают вконтейнер(другойполиэтиленовыйкулек),вкоторомнаходится тающийледивода(t0 около40C),–ивтакомвидетранспортируют отчлененныйсегментвместеспострадавшим.

Глава |

Повреждения лица и шеи |

|

11 |

||

при политравме |

||

|

|

Травма лица и шеи в структуре политравмы редко является доминирующей, но может определить непосредственную угрозу для жизни пациента в ситуациях, сопровождающихся массивным кровотечением при ранениях сосудистых структур или нарушении проходимости верхних дыхательных путей как при закрытой травме, так и ранениях. Абсолютное большинство закрытых повреждений этой локализации – следствие ДТП, тем не менее, частота тяжелых травм лица и шеи не превышает 2-5%. Перелом костей лицевого черепа при тяжелой травме всегда сопровождается высоким риском развития обструкции дыхательных путей и кровотечением, которые сложно контролировать. При аналогичных травмах шеи первично высок риск тяжелых неврологических расстройств, вследствие высокого повреждения спинного мозга, реже угрозу для жизни представляют повреждения гортани, трахеи и пищевода. Огнестрельные ранения лица и шеи в структуре боевой травмы встречаются у 10-35% пострадавших, при этом большая часть из них относится к категории нетяжелых, а 65% – возвращаются к местам дислокации в течение24-72часов.Однаковысокоэнергетическиеогнестрельныеранениялицаи шеи, проникающие ранения шеи любой этиологии всегда сопровождаются риском развития обескровливающего кровотечения и ранней гибели раненых. Следует отметить, что результаты лечения пострадавших с повреждениями лица и шеи часто определяются особенностями лечебной тактики. Так, по данным ведущих центров травмы, при адекватных тактических решениях, только 17% огнестрельных и 10% колото-резаныхраненийшеитребуютхирургическоговмешательства.

Анатомо-физиологические данные. Лицо. Челюстно-лицевая область, вне мозгового черепа, представлена средним и нижним сегментами лицевого черепа и ограничена сверху надбровными дугами и височными отростками скуловых костей. Как мягкие ткани, так и кости этой локализации весьма разнородны по толщине, структуре и плотности, хорошо кровоснабжаются. Кости средней зоны лица тонкостенные, к полости носа примыкают верхнечелюстные и лобные пазухи, решетчатый лабиринт и пазухи клиновидной кости, что делает их подверженными оскольчатым переломам, часто переходящим на основание черепа. Кровоснабжение лица осуществляется парными ветвями наружной сонной артерии (a. facialis, a. temporalis superficialis, a.maxillaris) и, в меньшей степени, a. оphthalmica – ветви внутренней сонной артерии. Артерии, как и вены лица, широко анастомозируют между собой и располагаются поверхностно, что определяет обильную кровоточивость при ранениях. Слизистая оболочка полости рта, носа и воздухоносных пазух обсеменены разнообразной, преимущественно кокковой микрофлорой. Слюна,

Глава11 Повреждениялицаишеиприполитравме |

|

367 |

|

|

|

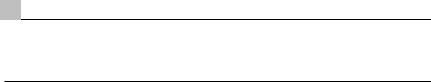

распределяетсянеравномерно,такполовинавсехповрежденийприходитсянавторую зону, вторая половина – распределяется между первой и третьей зонами, с некоторымпреобладаниемпервой.

Важным топографическим ориентиром шеи является подкожная мышца (m.platysma)–всеранения,проникающиеглубже,определяютсякакпроникающие и сопровождаются высоким риском повреждения жизненно важных структур шеи.

Особое клиническое значение имеет предтрахеальный листок глубокой фасции шеи, образующий влагалища фиксирующих гортань мышц и охватывающий структуры шеи с обеих сторон в виде паруса (парус Рише), что может как ограничивать гематомуприраненияхкрупныхсосудов,приводяксдавлениюдыхательныхпутей, такиспособствуетраспространениюкровиивоздухаприповрежденииглотки,трахеиипищеводавсредостение.

Травмогенез. Повреждения лица и шеи традиционно разделяют на две группы: закрытые травмы и ранения. Закрытая травма, в отличие от ранений, всегда определяет необходимость первичной стабилизации ортезом шейного отдела позвоночника всвязи с высоким риском его повреждения. Тяжелая травма лица, кроме того, неизбежно сопровождается ЧМТ, что требует анализа неврологического статуса.

При закрытой травме лица и шеи производящий фактор внешней агрессии может обусловливать повреждение органов и структур по четырем различным механизмам:

1.Прямое узконаправленное воздействие может обусловить локальную травму с переломами костей лицевого черепа и повреждением хрящей гортани;

2.Прямоенесфокусированноевоздействие–кмножественнымпереломам костейлицевогочерепа,шейногоотделапозвоночника;

3.Инерционныеповреждениявследствиеперемещенияоргановиструктур при резком замедлении движения – кататравма, ДТП – чаще сопровождаются повреждением шейногоотделапозвоночника.

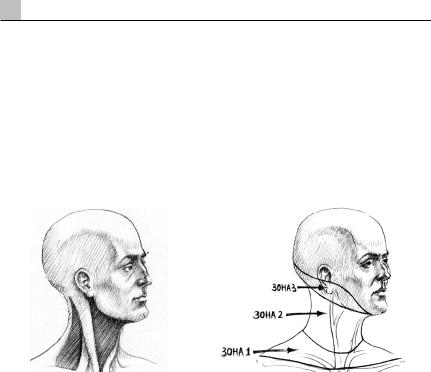

Инерционные |

узконапрвленные |

|

|

закрытые |

травмы |

и огнестрельные |

|

ранения лица часто определяют пере- |

|

||

ломы с расхождением костей по есте- |

|

||

ственным швам и линиям послабления, |

|

||

разрушением и смещением отломков, |

|

||

которые |

сопровождаются развити- |

|

|

ем обширных гематом и отека. Этот |

|

||

«взрывной» эффект придает челюстно- |

|

||

лицевой области характерный вид, |

Рис.11.3.Повреждениесэффектом |

||

именуемый в литературе как «разбитое |

|||

лицо»(Рис.11.3). |

|

«разбитоголица». |

|

Глава11 Повреждениялицаишеиприполитравме |

|

369 |

|

|

|

Огнестрельные ранения альвео- |

|

||

лярных отростков верхней и нижней |

|

||

челюстей |

сопровождаются |

неиз- |

|

бежным формированием вторичных |

|

||

ранящих |

снарядов, представленных |

|

|

фрагментами зубов и кости, пломб и |

|

||

зубных протезов, которые могут стать |

|

||

причинойтяжелыхповрежденийорга- |

|

||

нов и структур черепа, лица, шеи, вы- |

|

||

зватьобтурациюдыхательныхпутей. |

|

||

Диагностический поиск |

при |

Рис.11.6.иммобилизацияшеиортезом. |

|

травме лица и шеи. Традиционно |

|||

диагностикаповрежденийприполитравмеподразделяетсянадваэтапа:

1.Первичный осмотр пациента или неотложная диагностика функциональныхрасстройствсистемжизнеобеспечениясопределениемпотребности вреанимационныхмероприятиях.

2.Вторичный осмотр – объективное обследование пациента «от макушки до пальцев стоп» с выявлением имеющихся анатомических повреждений, переоценкой функциональных расстройств органов и систем, определением необходимых дополнительных лабораторных, аппаратных и инструментальныхисследованийсанализомполученныхрезультатов.

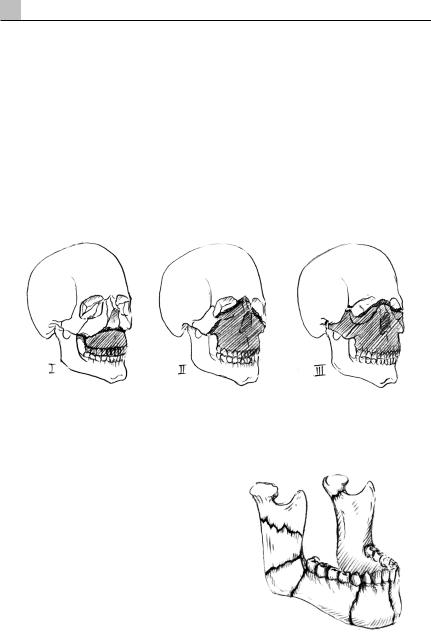

ПризакрытойтравмелицаишеиобязательноследуетпредполагатьналичиеПСМТсвысокимрискомповрежденияспинногомозга,чтопервично определяет необходимость проведения всех процедур неотложной диагностикиинеотложной помощи, последующихдиагностических и лечебных мероприятий в условиях иммобилизации шеи ортезом (Рис. 11.6) до техпор,покаэтоповреждениенебудетаргументированноисключено.

первичный осмотр – неотложная диагностика и неотложная помощь. Не-

смотря на то, что тяжелая травма лица и шеи редко встречается в структуре политравмы, именно эта локализация повреждений определяет развитие таких типичныхпосттравматическихугрожающихжизнисостоянийкак:

1.Травматическаяасфиксия;

2.Массивноеобескровливающеекровотечение.

Основной и типичной задачей первичного осмотра у пациентов с политравмой является в кратчайший срок определить необходимость проведения реанимационных мероприятий по стандартной процедуре АВС. Стандартный объем первичногоосмотравключаетоценкупроходимостидыхательныхпутей,адекватности вентиляции и сердечной деятельности. Первичный осмотр пациента начинается с осмотрашеисоценкойпроходимостидыхательныхпутейиналичияран,угрожающихобескровливающейкровопотерей.

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени

Хирургияповрежденийприполитравмемирногоивоенноговремени