Рис. 15.6. Сдавление спинного мозга при переломе позвоночника

эвакуация раненых воздушным транспортом приобретает решающее значение в улучшении исходов этапного лечения раненых с повреждениями позвоночника и спинного мозга.

15.2.3. Помощь на этапах медицинской эвакуации

Основной принцип этапного лечения раненных в позвоночник при выявлении синдромов полного или частичного нарушения проводимости спинного мозга - максимально быстрая эвакуация в ВПНхГ. При возможности - минуя этап оказания квалифицированной медицинской помощи, воздушным транспортом.

Первая помощь. На рану позвоночника накладывается асептическая повязка. При выраженном болевом синдроме вводится 1 мл 2% раствора промедола из шприц-тюбика. При ранении грудного или поясничного отделов позвоночника вынос раненых с поля боя осуществляется в положении на животе с помощью носилок, волокуш, плащ-палаток.

Доврачебная помощь при ранениях позвоночника и спинного мозга осуществляется фельдшером, который контролирует правильность проведенных ранее мероприятий и устраняет их недостатки. Дальнейшая транспортировка раненых осуществляется на носилках со щитом в положении на спине. При отсутствии щита иммобилизация грудного и поясничного отделов позвоночника выполняется в положении на носилках на животе. При ранении шейного отдела позвоночника проводится иммобилизация головы и шеи ватно-марлевым воротником или шиной Башмакова (рис.15.7.).

Первая врачебная помощь. В ходе вооруженного конфликта первая врачебная помощь оказывается в качестве предэвакуационной подготовки к вертолетной эвакуации раненых с повреждениями позвоночника - непосредственно в МВГ 1-го эшелона для оказания ранней СХП.

В ходе крупномасштабной войны раненные в позвоночник после оказания первой врачебной помощи эвакуируются в омедб (омедо) и проходят все этапы медицинской эвакуации.

301

При медицинской сортировке среди раненых с огнестрельными и неогнестрельными травмами позвоночника и спинного мозга выделяются следующие группы.

1. Нуждающиеся в неотложных мероприятиях первой врачебной помощи - раненные в позвоночник с симптомами ОДН илипродолжающегося наружного кровотечения - они направляются в перевязочную в первую очередь. При острой дыхательной недостаточности определяется ее причина; если отсутствует асфиксия либо пневмоторакс

при сопутствующем ранении груди, имеются признаки ранения шейного отдела позвоночника, значит нарушения дыхания вызваны повреждением и восходящим отеком спинного мозга -

необходима постановка воздуховода, жесткая иммобилизация головы и шеи, срочная эвакуация. Прогноз неблагоприятный. При продолжающемся кровотечении из раны лучшим способом остановки кровотечения является тугая тампонада раны.

2. Раненые с сочетанными торакоспинальными и абдоминоспиналь-ными ранениями, у которых ведущим повреждением, определяющим непосредственную угрозу жизни, являются ранения груди и живота. Этим раненым устанавливаются инфузионные контейнерные системы, выполняется иммобилизация позвоночника в сортировочно-эвакуа-ционном отделении, после чего они в 1-ю очередь эвакуируются на ближайшие этапы медицинской эвакуации - в омедб или сразу в ВПНхГ.

Рис. 15.7. Вид шины Башмакова: а - моделирование шины из двух лестничных шин; б - иммобилизация шейного отдела позвоночника

3.Раненые с острой задержкой мочи - им выполняется катетеризация мочевого пузыря в сортировочной палатке.

4.Раненные в позвоночник, находящиеся в состоянии средней тяжести, - направляются на эвакуацию во 2-ю очередь (предпочтительно сразу в ВПНхГ) после оказания помощи на сортировочной площадке.

302

5. Агонирующие - раненые с повреждением верхнешейного отдела позвоночника и спинного мозга, находящиеся в терминальном состоянии с острым нарушением дыхания и сердечной деятельности.

Всем раненным в позвоночник вводятся антибиотики, столбнячный анатоксин, при кровопотере и шоке проводится инфузия крис-таллоидных растворов. Главным является транспортная иммобилизация. Она осуществляется укладкой раненого на носилки с подложенным под спину жестким щитом. При ранении шейного отдела позвоночника выполняется иммобилизация головы и шеи шиной Башмакова.

Квалифицированная медицинская помощь. При медицинской сортировке выделяются следующие группы раненых с повреждением позвоночника и спинного мозга.

1.Раненые с жизнеугрожающими последствиями травмы позвоночника и спинного мозга:

сдавлением верхнешейного отдела спинного мозга и продолжающимся кровотечением. При повреждении верхнешейного отдела позвоночника с его сдавлением может быть два варианта течения острого периода ТБ:

- медленно прогрессирующие нарушения дыхания на фоне нарастающей брадикардии свидетельствуют о восходящем отеке спинного мозга; такие раненые направляются в палату интенсивной терапии, где им выполняются интубация трахеи, ИВЛ, жесткая иммобилизация позвоночника, - они должны срочно вертолетом эвакуироваться в ВПНхГ; - острое нарушения дыхания с развитием патологических ритмов, брадикардии, с прогрессирующим снижением АД - такие раненые относятся к категории агонирующих; им вводится воздуховод, и они направляются в палату для симптоматической терапии госпитального отделения. При продолжающемся наружном кровотечении из раны позвоночника раненые направляются в перевязочную для тяжелораненых. Здесь удаляется промокший кровью тампон, поставленный в МПп, рана осматривается и вновь туго тампонируется тампоном с перекисью водорода. В дополнение к этому в рану может вводиться гемостатическая губка, на зияющую рану накладываются швы на кожу над тампоном.

• 2. Раненые с сочетанными торакоспинальными и абдоминоспинальными ранениями,

сопровождающимися открытым или напряженным пневмотораксом, продолжающимся внутриплевральным или внутрибрюшинным кровотечением, - направляются в операционную, где им проводятся необходимые операции с целью окончательной остановки кровотечения, устранения пневмоторакса, санации брюшной полости и т.д. Оперативные вмешательства на позвоночнике и спинном мозге на этом этапе медицинской эвакуации не проводятся. После стабилизации состояния раненые эвакуируются в ВПНхГ, поскольку повреждение позвоночника и спинного мозга после устранения жизнеугрожающих последствий является доминирующим. 3.Раненые, нуждающиеся в проведении противошоковых мероприятий -

направляются в палатку интенсивной терапии для раненых. По мере стабилизации жизненно важных функций они эвакуируются в ВПНхГ. 4. Агонирующие - раненые с повреждением верхнешейного отдела позвоночника и патологическими ритмами дыхания - после интубации трахеи направляются в палатку для проведения симптоматической терапии. Остальные раненые с повреждением позвоночника и спинного мозга, находящиеся в состоянии средней степени тяжести, проходят полный объем первой врачебной помощи в сортировочно-эваку-ационном отделении в качестве предэвакуационной подготовки для эвакуации в ВПНхГ.Специализированная хирургическая помощь раненым с огнестрельными и неогнестрельными ранениями позвоночника с полным или частичным нарушением проводимости спинного мозга оказывается в ВПНхГ. Раненым с огнестрельными и неогнестрельными травмами позвоночника без нарушения проводимости спинного мозга специализированная помощь оказывается в ВПТрГ. Следует

303

помнить, что в штате ВПНхГ имеется травматолог, а в штате ВПТрГ - нейрохирург. После оказания раненым СХП проводится лечение осложнений и последствий ранения (травмы). У большинства раненых этот процесс длительный и трудоемкий. Поэтому важным является вопрос о перспективах и сроках лечения. Если раненый перспективен для возвращения в строй и срок его лечения не превышает 60 сут (это срок лечения в ГБ) - он продолжает лечение в госпиталях ГБ, проходит в ней же военно-врачебную экспертизу и возвращается в

строй. Если раненый не перспективен для возвращения в строй - он после оказания СХП и достижения состояния транспортабельности эвакуируется в тыл страны в ТГЗ, где лечится до исхода, увольняется из рядов Вооруженных Сил, получает инвалидность и направляется в народное хозяйство.

Контрольные вопросы:

1.Чем отличаются проникающие и непроникающие ранения позвоночника?

2.Чем характеризуется нестабильность позвоночника при травмах?

3.Какие двигательные нарушения могут наблюдаться при синдроме частичного нарушения проводимости спинного мозга?

4.Чем отличаются расстройства чувствительности при полном нарушении проводимости спинного мозга от частичного нарушения проводимости?

5.Какой симптом характеризует нарушение функции тазовых органов при синдроме полного нарушения проводимости спинного мозга?

6.Чем может быть вызвано сдавление спинного мозга при огнестрельных ранениях позвоночника?

7.Назовите основные отличия спинального шока от травматического.

8.Какова причина развития остановки дыхания при ранениях шейного отдела позвоночника и спинного мозга?

9.Как выполняется иммобилизация при закрытых травмах и ранениях шейного отдела позвоночника на этапе оказания первой врачебной помощи?

10.На каком этапе медицинской эвакуации выполняются операции по поводу сдавления спинного мозга при ранениях и травмах позвоночника? Как осуществляется иммобилизация при ранениях (травмах) грудного и поясничного отделов позвоночника?

11.Чем опасно сдавление спинного мозга в грудном отделе позвоночника?

12.Как диагностировать сдавление спинного мозга на этапе оказания квалифицированной медицинской помощи? Какие мероприятия медицинской помощи необходимо проводить при диагностике сдавления спинного мозга на данном этапе медицинской эвакуации?

ГЛАВА 16 БОЕВАЯ ТРАВМА ОРГАНА ЗРЕНИЯ

304

В период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. боевые повреждения глаз составили 1-2%. В условиях современных войн частота боевых санитарных потерь офтальмологического профиля возросла до 4,5% в Афганистане (1979-1989 гг.) и до 8% - на Северном Кавказе (1999-2002 гг.), что связано, в первую очередь, с увеличением применения осколочных снарядов и взрывных боеприпасов.

Хирургия боевых ранений глаз вплоть до второй мировой войны сводилась к ушиванию ран кожи век и покрытию дефектов стенки глазного яблока конъюнктивой, либо - к энуклеации. В ходе Великой Отечественной войны под руководством Б.Л. Поляка были разработаны основные принципы микрохирургического лечения травм органа зрения. Впоследствии он доказал целесообразность и эффективность закрытия зияющих ран глазного яблока роговичными и склеральными швами.

В послевоенные годы офтальмотравматология получила развитие главным образом в работах В.В.

Волкова, Р.А. Гундоровой, Р.Л. Трояновского, В.Ф. Даниличева, М.М. Шишкина, И.Б. Максимова, Э.В.

Бойко. Основными достижениями современной военной офтальмологии являются внедрение витреоретинальных технологий в микрохирургическую обработку ран глазного яблока, совершенствование технологий локализации удаления внутриглазных инородных тел (ВГИТ), реконструктивная микрохирургия при ожогах глаза и повреждениях глазницы и вспомогательных органов глаза.

16.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЯ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ

Различные виды современного оружия вызывают повреждения органа зрения воздействием механических, термических, химических, радиационных, световых, токсических и других факторов, что приводит к поражениям органа зрения. Они составляют боевую травму органа зрения. По локализации

повреждения органа зрения делятся на ранения и травмы глазного яблока, вспомогательных органов и глазницы.

Согласно определениям военно-полевой хирургии, сочетание повреждения органа зрения с другими повреждениями различных областей и органов головы, требующих участия в лечении врачей-хирургов нескольких специальностей (офтальмохирургов, нейрохирургов, челюстно-лицевых хирургов, ЛОР-

хирургов), трактуются как множественные травмы головы.

Травмы глаз бывают изолированными, когда нанесено одно повреждение, а так же множественными, в случае нескольких повреждений (например - россыпью дроби).

При воздействии на орган зрения нескольких поражающих факторов (при ядерном взрыве, минно-взрывных ранениях) возникают егокомбинированные поражения.

Важным для военно-полевой хирургии является деление всех травм (ранений) глазного яблока на открытые травмы глаза (ОТГ) изакрытые травмы глаза (ЗТГ). Морфологическим критерием

такого деления является целостность роговично-склеральной капсулы глаза. Это принципиальное положение определяет лечебно-эвакуационную характеристику раненых с повреждением глаз - раненые с ОТГ относятся к категории тяжелораненых (даже при изолированном его повреждении, когда раненый сохраняет способность к самостоятельному передвижению и к самообслуживанию) и нуждаются в срочной эвакуации для оказания ранней специализированной офтальмологической помощи.

Термины, описывающие повреждения вспомогательных органов глаза, в целом, не требуют пояснений. Термином проникающее ранение глазницы обозначается ранение, сопровождающееся повреждением стенок глазницы или тарзоорбитальной фасции.

305

Ожоги глаз по этиологии разделяются на химические и термические. Химические ожоги глаз,

наносимые щелочами, вызывают колликваци-онный некроз, способствующий проникновению повреждающего агента вглубь ткани. При ожогах кислотой в тканях развивается коа-гуляционный некроз. Способность большинства кислот проникать в собственное вещество роговицы выражена в значительно меньшей степени, чем у щелочей.

В период Великой Отечественной войны ожоги составляли около 6% от всех боевых травм органа зрения. Среди них преобладали термические ожоги (воспламенившимся бензином в бронетехнике, пламенем из огнемета, горячим паром на корабле и пр.). В современной крупномасштабной войне с применением оружия массового поражения и

боевых огнесмесей возможно значительное возрастание числа раненых и пораженных с ожогами глаз. В основном это может произойти за счет профильных ожогов открытых частей тела от светового излучения ядерного взрыва, а также ожогов пламенем от возгорания одежды, боевой техники, защитных сооружений и т.д. В итоге доля раненых, нуждающихся в офтальмологической помощи, может возрасти до 12 - 13% от числа всех санитарных потерь хирургического профиля.

В основе организации медицинской помощи раненым и пораженным с повреждением глаз лежит важный принцип военно-полевой хирургии. При отсутствии прямой угрозы жизни, ведущим среди сочетанных и множественных повреждений следует считать повреждение глаз, угрожающее потерей зрения, что приводит к наиболее тяжелому из всех видов инвалидности. Поэтому виды и тяжесть ведущего повреждения глаз регламентирует необходимость первоочередного оказания ранней специализированной офтальмологической помощи.

16.2. КЛАССИФИКАЦИЯ БОЕВОЙ ТРАВМЫ ОРГАНА ЗРЕНИЯ

В настоящее время для практической работы наиболее логичной представляется классификация механической травмы глаза, в основе которой лежит не столько механизм (ранение, контузия), сколько конечный патоморфологический результат, а именно: повреждена ли роговично-склеральная (фиброзная) капсула глаза на всю толщину или нет. В соответствии с этим принципом все травмы глаза по типуподразделяются на открытые и закрытые. Данная классификация объединяет лучшие стороны классификации международного общества травмы глаза (ISOT) и классификации Б.Л. Поляка, успешно применяющейся у нас в стране с 1953 года.

•Открытая травма глаза Проникающее ранение - единичная полнослойная рана фиброзной

•капсулы глаза, обычно вызываемая острым ранящим снарядом. Разрыв (конт узионный) - полнослойная рана, вызываемая т у пым

•предметом. Внутриглазное инородное тело - осколок внутри глаза, нанесший

•единичную рану фиброзной капсулы глаза. Сквозное ранение - две (входная и выходная) полнослойные раны,

306

наносимые ранящим снарядом.

• Разрушение глаза - обширные или множественные полнослойные раны глазного яблока, при которых невозможно восстановить анатомическую целостность глазного яблока, его объем и функции. Разрушение может быть вызвано острыми или тупыми предметами или совместно.

Закрытая травма глаза

• Непрободное ранение - повреждение роговично-склеральной капсулы не на всю толщину острым или тупым ранящим предметом. •Непрободное ранение с наличием поверхностного инородного тела -

повреждение роговично-склеральной капсулы не на всю толщину с внедрением поверхностного инородного тела. •Контузия - повреждение глазного яблока тупым предметом с

сохранностью фиброзной капсулы глаза. В случае, если имеется несколько различных повреждений, на первое место выносится наиболее тяжелое.

По локализации повреждения классифицируются При ОТГ:

•Роговичные (зона I) •Роговично-склеральные (лимб и склера в проекции цилиарного

•тела, зона II) Склеральные (за проекцией цилиарного тела, зона III) При ЗТГ: •В пределах роговичносклеральной (фиброзной) капсулы глаза

•(зона I) Передний отрезок (ограничен хрусталиком, зона II) •Задний отрезок (за хрусталиком, зона III)

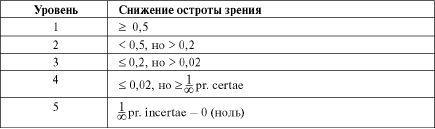

Так как в определении степени тяжести травмы учитывается острота зрения, ее снижение, различают по уровням (табл. 16.1.)

Таблица 16.1. Уровни снижения остроты зрения при травмах глаза

Повреждения глаз также целесообразно классифицировать по афферентному зрачковому дефекту (АЗД). Тест выполняется с использованием источника яркого света (электрический фонарик или офтальмоскоп). Световой луч попеременно направляется в каждый глаз либо в виде покачиваний, либо в режиме возвратно-поступательного движения. Зрачок глаза с афферентным дефицитом парадоксально расширяется при освещении, потому что расширение зрачка, вызываемое отведением света от здорового глаза, перевешивает сужение, вызываемое стимуляцией поврежденного глаза. Таким образом, может быть положительный илиотрицательный АЗД.

307

Следует отметить, что снижение остроты зрения более, чем на 50% и положительный АЗД, как правило, свидетельствует о травме глазатяжелой степени.

Наиболее частые клинические проявления повреждений органа зрения той или иной степени тяжести представлены в табл. 16.2

Таблица 16.2. Классификация механических повреждений органа зрения по степени тяжести

Степень

тяжести

Легкая

Средняя

Степень

тяжести

Клинические проявления

Гематомы и несквозные ранения век (без повреждения их свободного края); кровоизлияния под конъюнктиву; инородные тела на конъюнктиве или в поверхностных слоях роговицы, непрободные ранения. Подкожные или субконъюн-ктивальные кровоизлияния, рвано-ушибленная рана кожи (без разрыва или отрыва) век и конъюнктивы век, кольцо Фоссиуса - пигментный отпечаток на передней капсуле хрусталика.

Разрыв или частичный отрыв века без большого дефекта ткани; непрободное ранение глазного яблока Отек, несквозной разрыв (надрыв) в поверхностных слоях роговицы, обширная гифема, парез внутриглазных мышц, надрыв зрачкового края радужки, ограниченное берлиновское помутнение сетчатки на периферии.

Прогноз для зрения и длительно

Благоприятный (полное восстано все возвращаются в строй в течен

Относительно благоприятный(н

ущерб).

Большая часть раненых, несмотря умеренное и стойкое снижение фу возвращаются в строй. Лечение в недель

|

Прогноз для зрения |

Клинические проявления |

и длительность |

|

лечения |

Ранение век со значительным дефектом ткани; прободное (проникающее, |

|

сквозное) ранение глазного яблока, ранение глазницы с повреждением |

|

костей. |

|

Тяжелая

Крайне

тяжелая

Значительный разрыв или отрыв век с рвано-ушибленными краями и повреждением слезных канальцев и мешка, пропитывание роговицы кровью; тотальная гифема; разрыв (в том числе субконъюнктивальный) склеры; обширный отрыв или разрыв радужки; помутнение, подвывих (вывих) хрусталика или афакия; частичный (почти или тотальный) гемофтальм; кровоизлияние, разрыв, отслойка сосудистой оболочки или сетчатки; берлиновское помутнение в центральном отделе глазного дна; переломы костей глазницы.

Отсутствие зрения (0); разрушение

глаза.

Сомнительный(значите Небольшая часть ранен строй. Лечение более 2

Неблагоприятный из-за необратимой утраты зри Инвалидность по зрению

308

Отрыв (разрыв, сдавление в костном

канале) зрительного нерва.

Примеры диагнозов:

ОТГ, проникающее роговично-склеральное ранение левого глаза тяжелой степени (снижение остроты зрения 3 уровня, АЗД положительный).

ЗТГ, контузия правого глаза с повреждением переднего отрезка легкой степени (снижение остроты зрения 1 уровня, АЗД отрицательный).

Классификация ранений вспомогательных органов была предложена Поляком Б.Л. в 1957 году. В табл. 16.3. представлена классификация ранений век, которые, в силу своего поверхностного расположения, чаще всего оказываются поврежденными.

Таблица 16.3. Классификация ранений век глаза

Пример диагноза: Частичный отрыв нижнего века левого глаза

Ранения конъюнктивы классифицируются по отсутствию или наличию инородных тел, а также по их размеру.

В табл. 16.4 представлена классификация ранений глазницы Б.Л. Поляка, остающаяся актуальной до настоящего времени.

Таблица 16.4. Классификация ранений глазницы *

309

* Терминология в классификации Б.Л. Поляка частично изменена в соответствии с принципами современной военно-полевой хирургии и хирургии повреждений (Редакторы)

Пример диагноза: Изолированное прямое сагиттальное ранение глазницы с наличием инородного тела в правой глазнице.

Основными клиническими признаками оценки ожогов органа зрения являются глубина и протяженность (площадь) поражения.

На этапах медицинской эвакуации следует использовать классификацию ожогов глаз, предложенную В.В.Волковым в 1972 году (табл. 16.5, 16.6).

Таблица 16.5. Классификация ожогов глазного яблока по степени

310