- •Метаболизм углеводов лекция 1, 2, 3 Краткая характеристика углеводов

- •Общей формулой c m (h2o) n.

- •Классификация углеводов

- •1).Выделяют 3 основные группы в зависимости от количества составляющих их мономеров: моносахариды, олигосахариды и полисахариды.

- •Моносахариды

- •На альдозы и кетозы.

- •Альдозы

- •Гликозаминогликаны (мукополисахариды)

- •Превращения углеводов

- •Роль печени в углеводном обмене

- •Перенос глюкозы и других моносахаридов в клетки

- •Всасывание моносахаридов в кишечнике:

- •Транспорт глюкозы из крови в клетки

- •Всасывание углеводов в кишечнике.

- •Мальабсорбция

- •Взаимопревращения моносахаридов

- •Гексокиназная реакция: свободная глюкоза фосфорилируется в 6 положении с образованием глюкоза-6-фосфата, фермент – гексокиназа, используется 1 молекула атф.

- •Последующие реакции:

- •Синтез гликогена

- •Мобилизация гликогена

- •Гликогенозы

- •Печеночные гликогенозы

- •Агликогенозы

- •Концентрация глюкозы в крови

- •Источники поддержания концентрации глюкозы в крови

- •Превращение глюкозы в клетках

- •1 Стадия – фосфорилирование глюкозы и ее превращение в глицеральдегид-3-фосфат с использованием 2 молекул атф (1 - 5 реакции)

- •2 Стадия – превращение глицеральдегид-3-фосфата в лактат и сопряженное образование 4х молекул атф (6 - 11 реакции).

- •Последовательность протекающих при гликолизе реакций

- •1 Стадия:

- •Регуляция гликолиза

- •Эффективность гликолиза и гликогенолиза.

- •1.Гликолиз: прирост 2 атф

- •2.Гликогенолиз: гликоген -------------глюкоза-1-фосфат, прямое присоединение н3ро4, а не за счет атф, т.Е.

- •3.Спиртовое брожение: прирост 2 атф Особенности гликолиза

- •Связь гликолиза и глюконеогенеза

- •1. Обходной путь пируваткиназной реакции

- •2. Обходной путь фосфофруктокиназной реакции

- •3. Обходной путь гексокиназной реакции

- •Эффект Пастера

- •Пентозофосфатный цикл окисления глюкозы (пфц) (апотомический распад глюкозы)

- •Значение пентозофосфатного пути окисления глюкозы:

- •Особенности пентозофосфатного пути в разных клетках

- •Сходство и различие между гликолизом и пентозным циклом.

- •Нарушения пентозофосфатного шунта

- •Выделение конечных продуктов обмена углеводов

Гликозаминогликаны (мукополисахариды)

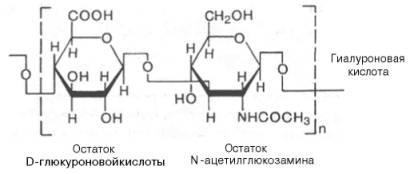

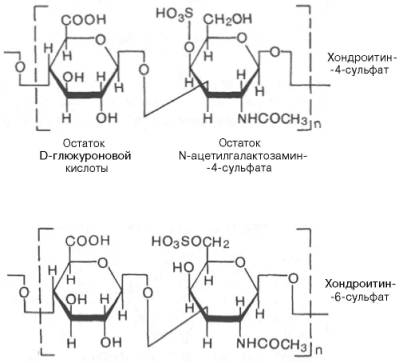

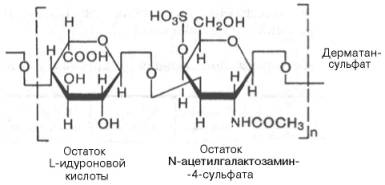

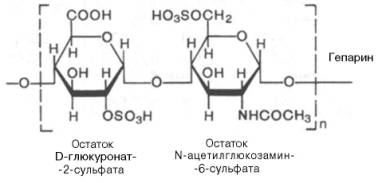

Гликозаминогликаны соединительной ткани – это линейные неразветвлен-ные полимеры, построенные из повторяющихся дисахаридных единиц. В организме гликозаминогликаны не встречаются в свободном состоянии, т.е. в виде «чистых» углеводов. Они всегда связаны с большим или меньшим количеством белка. В их состав обязательно входят остатки мономера либо глюкозамина, либо галактозамина. Второй главный мономер дисахаридных единиц также представлен двумя разновидностями: D-глюкуроновой и L-идуроновой кислотами. В настоящее время четко расшифрована структура шести основных классов гликозаминогликанов.

Гиалуроновая кислота впервые была обнаружена в стекловидном теле глаза. Из всех гликозаминогликанов гиалуроновая кислота имеет большую мол. массу (100000–10000000). Доля связанного с гиалуроновой кислотой белка в молекуле (частице) протеогликана составляет не более 1–2% от его общей массы. Считают, что основная функция гиалуроновой кислоты в соединительной ткани – связывание воды.

В результате такого связывания межклеточное вещество приобретает характер желеобразного матрикса, способного «поддерживать» клетки. Важна также роль гиалуроновой кислоты в регуляции проницаемости тканей. Приводим структуру повторяющейся дисахаридной единицы в молекуле гиалуроновой кислоты:

Хондроитин-4-сульфат и хондроитин-6-сульфат построены по одному плану. Отличие между ними заключается в локализации сульфатной группы. Несмотря на минимальные различия в химической структуре, физико-химические свойства хондроитин-4-сульфата и хондроитин-6-сульфата су-

щественно

различаются; последние различаются

также распределением в разных видах

соединительной

ткани

Дерматансульфат особенно характерен для дермы (кожи). Он резистентен к действию гиалуронидаз (тестикулярной и бактериальной). В этом одно из отличий дерматансульфата от хондроитинсульфатов. Кроме того, в состав дисахаридной единицы дерматансульфата входит L-идуроновая, а не D-глюкуроновая кислота (в малом количестве D-глюкуроновую кислоту можно обнаружить в повторяющихся единицах дерматансульфата):

О биологической роли дерматансульфата почти ничего неизвестно. Роль этого гликозаминогликана не может быть сведена только к стабилизации коллагеновых пучков, так как дерматансульфат обнаруживается и в тканях эктодермального происхождения, не содержащих коллагена.

Гепарин известен прежде всего как антикоагулянт. Однако его следует относить к гликозаминогликанам, так как он синтезируется тучными клетками, которые являются разновидностью клеточных элементов соединительной ткани. Он может входить в состав протеогликанов; с гликоз-аминогликанами его объединяет и химическая структура.

Биосинтез гликозаминогликанов. Известно, что синтез глюкозамина и глюкуроновой кислоты, входящих в состав гиалуроновой кислоты, происходит из D-глюкозы. Непосредственные предшественники гиалуро-новой кислоты – нуклеотидные (уридиндифосфонуклеотидные) производные N-ацетилглюкозамина и глюкуроновой кислоты.

Предшественником углеводных остатков сульфатированных гликоза-миногликанов, как и у гиалуроновой кислоты, является молекула D-глю-козы. Далее происходит эпимеризация глюкозамина в галактозамин, а глюкуроновой кислоты при синтезе дерматансульфата – в идуроновую кислоту. Нуклеотидные производные этих соединений утилизируются при биосинтезе сульфатированных гликозаминогликанов, при этом сульфат включается в биосинтез гликозаминогликанов в виде 3'-фосфоаденозин-5'-фосфосульфата (ФАФС). В процессе биосинтеза гликозаминогликанов принимает участие большое количество различных ферментов, в том числе трансфераз.