- •Метаболизм углеводов лекция 1, 2, 3 Краткая характеристика углеводов

- •Общей формулой c m (h2o) n.

- •Классификация углеводов

- •1).Выделяют 3 основные группы в зависимости от количества составляющих их мономеров: моносахариды, олигосахариды и полисахариды.

- •Моносахариды

- •На альдозы и кетозы.

- •Альдозы

- •Гликозаминогликаны (мукополисахариды)

- •Превращения углеводов

- •Роль печени в углеводном обмене

- •Перенос глюкозы и других моносахаридов в клетки

- •Всасывание моносахаридов в кишечнике:

- •Транспорт глюкозы из крови в клетки

- •Всасывание углеводов в кишечнике.

- •Мальабсорбция

- •Взаимопревращения моносахаридов

- •Гексокиназная реакция: свободная глюкоза фосфорилируется в 6 положении с образованием глюкоза-6-фосфата, фермент – гексокиназа, используется 1 молекула атф.

- •Последующие реакции:

- •Синтез гликогена

- •Мобилизация гликогена

- •Гликогенозы

- •Печеночные гликогенозы

- •Агликогенозы

- •Концентрация глюкозы в крови

- •Источники поддержания концентрации глюкозы в крови

- •Превращение глюкозы в клетках

- •1 Стадия – фосфорилирование глюкозы и ее превращение в глицеральдегид-3-фосфат с использованием 2 молекул атф (1 - 5 реакции)

- •2 Стадия – превращение глицеральдегид-3-фосфата в лактат и сопряженное образование 4х молекул атф (6 - 11 реакции).

- •Последовательность протекающих при гликолизе реакций

- •1 Стадия:

- •Регуляция гликолиза

- •Эффективность гликолиза и гликогенолиза.

- •1.Гликолиз: прирост 2 атф

- •2.Гликогенолиз: гликоген -------------глюкоза-1-фосфат, прямое присоединение н3ро4, а не за счет атф, т.Е.

- •3.Спиртовое брожение: прирост 2 атф Особенности гликолиза

- •Связь гликолиза и глюконеогенеза

- •1. Обходной путь пируваткиназной реакции

- •2. Обходной путь фосфофруктокиназной реакции

- •3. Обходной путь гексокиназной реакции

- •Эффект Пастера

- •Пентозофосфатный цикл окисления глюкозы (пфц) (апотомический распад глюкозы)

- •Значение пентозофосфатного пути окисления глюкозы:

- •Особенности пентозофосфатного пути в разных клетках

- •Сходство и различие между гликолизом и пентозным циклом.

- •Нарушения пентозофосфатного шунта

- •Выделение конечных продуктов обмена углеводов

Моносахариды

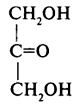

Моносахариды - производные многоатомных спиртов, содержащие карбонильную группу. В зависимости от положения в молекуле карбонильной группы моносахариды подразделяют

На альдозы и кетозы.

Моносахариды

иначе

называют монозами.

По химическому составу монозы являются

либо полигидроксиальдегидами, либо

полигидроксикетонами. Моносахариды, в

состав которых входит альдегидная

группа ( ),

называют альдозами,

а кетонная(

),

называют альдозами,

а кетонная(![]() )

- кетозами.

)

- кетозами.

Характерной особенностью класса углеводов является наличие не менее двух гидроксильных групп и одной карбонильной (альдегидной или кетонной) группы.

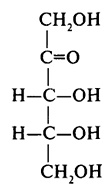

Следовательно, простейший углевод должен содержать три атома углерода. По числу атомов углерода моносахариды называют триозами, тетрозами, пентозами, гексозами и т.д. В названии моноз учитывается как число атомов углерода, так и наличие альдегидной или кетонной группы. Например, моносахариды, в состав которых входят 6 атомов углерода и альдегидная группа, называются альдогексозами, если же они содержат кетогруппу, то кетогексозами.

Альдозы

2-Кетозы

Приведенные выше линейные структурные формулы альдоз и 2-кетоз называются формулами в проекции Фишера.

Выделенные звездочкой атомы углерода являются асимметрическими. Асимметрическим называется атом углерода, соединенный с четырьмя разными заместителями (атомами или группами атомов). Вещества, в составе которых есть асимметрические атомы углерода, обладают особым видом пространственной изомерии - стереоизомерией или оптической изомерией. Стереоизомеры отличаются пространственной конфигурацией атомов водорода и гидроксильной группы при асимметрическом атоме углерода.

Число стереоизомеров равно 2n, где п - число асимметрических атомов углерода.

Например, альдогексоза общей формулы С6Н12О6 с четырьмя асимметрическими атомами может быть представлена любым из 16 возможных стереоизомеров, восемь из которых относятся к D-ряду, а восемь - к L-ряду.

Родоначальниками D- и L-ряда можно условно считать D-и L-глицериновые альдегиды. Принадлежность моносахарида к D- и L-ряду определяется положением водорода и гидроксила у наиболее удаленного от альдегидной или кетонной группы асимметрического углеродного атома (по сравнению с их положением у единственного асимметрического атома углерода D- или L-глицеринового альдегида).

1. D-глицериновый альдегид 2. L-глицериновый альдегид

Стереоизомеры отличаются физико-химическими свойствами и биологической активностью.

Глюкоза является альдогексозой. Она может существовать в линейной и циклической формах. Циклическая форма глюкозы, предпочтительная в термодинамическом отношении, обусловливает химические свойства глюкозы. Возможно образование 16 стереоизомеров, наиболее важные из которых D- и L-глюкоза.

В организме млекопитающих моносахариды находятся в D-конфигурации, так как к этой форме глюкозы специфичны ферменты, катализирующие её превращения.

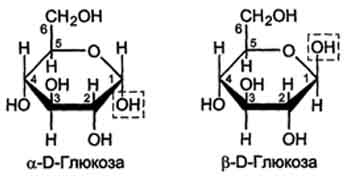

В растворе при образовании циклической формы моносахарида образуются ещё 2 изомера (α- и β-изомеры), называемые аномерами, обозначающие определённую конформацию Н- и ОН-групп относительно С.

У α-D-глюкозы ОН-группа располагается ниже плоскости кольца,

а у β-D-глюкозы, наоборот, над плоскостью кольца.

α- и β-аномеры D-глюкозы:

α- и β-аномеры D-фруктозы:

Наиболее важными являются следующие моносахариды:

Альдозы

D-галактоза

D-манноза

D-глюкоза

D-галактоза

D-манноза

D-глюкоза

2-Кетозы

Дигидроксиацетон

D-ксилулоза

D-рибулоза

Дигидроксиацетон

D-ксилулоза

D-рибулоза

D-фруктоза

D-седогептулоза

D-фруктоза

D-седогептулоза

Монозы с пятью и более углеродными атомами могут существовать не только в линейной, но и в циклической форме. Циклизация происходит за счет разрыва двойной связи в карбонильной группе, перемещения атома водорода к освободившейся валентности карбонильного кислорода и замыканию кольца углеродных атомов с образованием внутренних циклических α- или β-полуацеталей:

Штриховая

линия - связь за плоскостью рисунка.

Штриховая

линия - связь за плоскостью рисунка.

|

|

|

Гликопротеины составляют большую группу сложных белков, содержащих в качестве простетической части углеводы и/или их производные, ковалентно-связанные с белком. При гидролизе гликопротеинов в углеводном компоненте обнаруживаются такие моносахариды, как D-галактоза, D-манноза, D-глюкоза, N-ацетилгалактозамин, N-ацетилглюкозамин и др. Небольшие олигосахаридные группы могут присоединяться к белкам через O-гликозидную связь к гидроксилам остатков серина и треонина.

В ряде белков встречаются N-гликозидные связи с амидными группами Asn, реже Gln или NH2 группами Lys и Arg.

По соотношению белковой и углеводной частей гликопротеины подразделяются на нейтральные и кислые.

В нейтральных гликопротеинах углеводная часть может составлять от 3% до 15%, а у некоторых гликопротеинов 40%. К нейтральным гликопротеинам относятся яичный белок (овальбумин), гликопротеины плазмы крови (трансферрин, церуллоплазмин), белок щитовидной железы (тиреоглобулин). В состав кислых гликопротеинов помимо амино и моносахаров входит уроновая кислота, которая имеет большое биологическое значение, принимая участие в обезвреживании билирубина и ряда ксенобиотиков, в том числе лекарственных средств. Важнейшими кислыми гликопротеинами являются гликопротеины, содержащие в составе гиалуроновые кислоты. Повторяющейся структурной единицей гиалуроновой кислоты служит дисахарид, состоящий из ацетилглюкозамина и глюкуроновой кислоты, соединенных β(1→3)-глюкозидной связью:

Отдельные дисахаридные остатки соединяются в цепь β(1→4)-глюкозидными связями. В глюкуроновой кислоте карбоксильная группа находится в ионизированном состоянии, поэтому гиалуроновая кислота является чрезвычайно гидрофильным соединением, удерживающим большое количество воды. Её растворы обладают высокой вязкостью. Важным углеводным компонентом гликопротеинов является также хондроитинсерная кислота или хондроитинсульфат-полимер, состоящий из ацетилгалактозамина, этерифицированного серной кислотой и глюкуроновой кислоты. Ацетилгалактозамин и глюкуроновая кислота соединяются между собой β(1→3) глюкозидной связью.

Хондроитинсульфаты составляют целые семейства (А, В, С), содержащиеся в качестве компонентов соединительной ткани. Их структуры различаются по положению сульфатных остатков, соотношению глюкуроновой кислоты, N-ацетил-D-галактозамина и сульфата. В хрящевой ткани хондроитинсульфаты связываются с особым белком в виде хондромукоида; в костной ткани образуют осцемукоид. Хондроитинсульфаты относятся к мукополисахаридам с молекулярной массой в пределах от 50 до 100 кДа.

В функционировании мукоцилиарного эскалатора большое значение имеют вязкоэластические свойства гель-слоя слизи, которые зависят от ее состава и соотношения составляющих компонентов. Структурной основой гель-слоя являются кислые и нейтральные гликопротеины с большой молекулярной массой (муцины). Они имеют длинную центральную белковую часть и боковые углеводные цепи, которые связывают молекулы гликопротеинов с образованием ячеистой сети. В гликопротеиновую основу бронхиальной слизи встроены также молекулы иммуноглобулинов, что обеспечивает стабильность гель-слоя и его способность фиксировать микроорганизмы.

Муцины продуцируются бокаловидными клетками, слизистыми и серозными клетками бронхиальных желез. Слизистые клетки выделяют секрет с высокой концентрацией кислых гликопротеинов; они стимулируются агонистами бета-адренорецепторов. Серозные клетки выделяют жидкий секрет, содержащий лизоцим, лактоферрин и нейтральные глико- протеины; они стимулируются агонистами альфа-адренорецепторов.

В бронхиальной слизи здоровых детей преобладают кислые сиаломуци- ны, а содержание кислых сульфомуцинов и нейтральных муцинов невелико. Кроме муцинов и иммуноглобулинов в состав бронхиальной слизи входят сывороточные белки, фосфолипиды сурфактанта, нуклеиновые кислоты, ферменты, электролиты, остатки клеток (спущенный эпителий, альвеолярные макрофаги, полиморфно-нуклеарные лейкоциты).

Защитные свойства бронхиальной слизи обусловлены ее барьерной функцией, способностью связывать и транспортировать микроорганизмы. Кроме того, антибактериальная и антивирусная активность слизи связана с содержащимися в ней компонентами комплемента, лизоцимом, лактоферрином, так называемыми неиммунными опсонинами типа фиб- ронектина и сурфактанта.

Глицеральдегид-3-фосфат

Глицеральдегид-3-фосфат

β-D-Рибозо-5-фосфат

β-D-Рибозо-5-фосфат

α-D-Рибозо-1-фосфат

α-D-Рибозо-1-фосфат

β-D-Фруктозо-1,6-дифосфат

β-D-Фруктозо-1,6-дифосфат

Глюкозамин

Глюкозамин Галактозамин

Галактозамин Глюкуроновая

кислота

Глюкуроновая

кислота

β-Мальтоза

β-Мальтоза α-Лактоза

α-Лактоза Сахароза

Сахароза

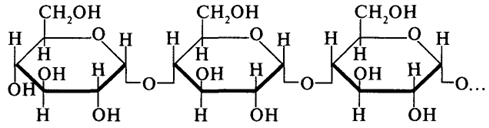

Амилоза

Амилоза

Амилопектин

Амилопектин

Спиральная

конформация молекулы амилозы

Спиральная

конформация молекулы амилозы

Гиалуроновая

кислота

Гиалуроновая

кислота

Хондроитинсульфат

Хондроитинсульфат

ГЛИКОПРОТЕИНЫ

ГЛИКОПРОТЕИНЫ