Основные эффекты эстрогенов

Место действия |

Эффект |

ЦНС |

Сексуальное поведение |

Матка |

Рост миометрия |

|

Пролиферация эндометрия |

|

Повышение сократимости |

Шейка матки |

Образование жидкой слизи |

Влагалище |

Ороговение эпителия |

Молочная железа |

Пролиферация протоков |

|

Рост в пубертантный период |

В матке эстрогены вызывают рост миометрия, повышают ее тонус и приводят к пролиферации эндометрия. Они вызывают также рост эпителия и мышечной ткани маточных труб, повышают их сократимость. Кроме того, эстрогены увеличивают образование цервикальной слизи и понижают ее вязкость, что облегчает миграцию сперматозоидов. В молочных железах эстрогены вызывают пролиферацию молочных протоков и ответственны за их рост в пубертантный период. Важно также действие эстрогенов на центральную нервную систему, что обуславливает развитие сексуального поведения женского типа.

Действие эстрогенов вне репродуктивной сферы сводятся к следующим эффектам:

1)торможение резорбции костей;

2)стимуляция синтеза специфических белков в печени:

–белков переносчиков гормонов: транскортина, тироксинсвязывающего глобулина и секс-гормонсвязывающего глобулина;

–липопротеинов высокой плотности;

3)незначительное гипогликемическое действие вследствие повышения синтеза ферментов гликолиза и пентозофосфатного пути;

4)снижение активности ГМГ-КоА-редуктазы – ключевого фермента синтеза холестерина.

Механизмы антиатерогенного действия эстрогенов:

•Повышают уровень ЛПВП.

•Оказывают антипролиферативное действие на гладкомышечные клетки сосудов и ингибируют секрецию ими коллагена.

•Благоприятно влияют на функцию эндотелия, способствуя синтезу вазодилататоров - NO и простациклина и снижая содержание эндотелина-1 – мощного вазоконстриктора.

Прогестерон (от лат.pro - для, gestatio - беременность) действует

впериод функционирования желтого тела и вызывает следующие эффекты:

441

1)обеспечивает покой миометрию через снижение его чувствительности к окситоцину (эффект поддержания беременности);

2)подготавливает матку к оплодотворению и способствует имплантации оплодотворенной яйцеклетки;

3)обеспечивает лактацию;

4)снижает возбудимость гипокампа, центра сексуальной ак-

тивности;

5)способствует повышению вязкости цервикальной слизи;

6)обладает антиминералокортикоидным действием, то есть снижает реабсорбцию натрия в дистальных почечных канальцах.

Прекрасную оценку прогестерону дал W. Crowly (1986): “ Прогестерон – уникальный репродуктивный гормон. У небеременных женщин он главный продукт секреции желтого тела – самого любопытного эндокринного органа, который запрограммирован на свою кончину в течение двух недель до тех пор, пока он не избегает этой участи при оплодотворении яйцеклетки. Когда наступает беременность, хорионический гонадотропин способствует существованию желтого тела, которое секретирует прогестерон, требуемый для сохранения беременности

вранние сроки… Органы-мишени для прогестерона – матка, молочные железы и головной мозг. Его действия включают дифференцировку растущего эндометрия, насыщенного эстрогенами, и индукцию секреции белков; в молочных железах – дифференцировку эстрогенподготовленных молочных протоков и поддержание лактации. Влияние прогестерона на ЦНС пока мало понятно, но, кажется, он имеет различные эффекты на гипоталамо-гипофизарную ось, дыхательный центр и, возможно, на корковые функции. ... Его термогенный эффект, также центрального происхождения, ведет к повышению базальной температуры тела”.

Прогестерон и вещества с прогестероноподобной активностью (прогестины) тормозят овуляцию, если их принимать в период с пятого по двадцать пятый день менструального цикла. Это является основой для использования синтетических прогестинов в качестве пероральных контрацептивов.

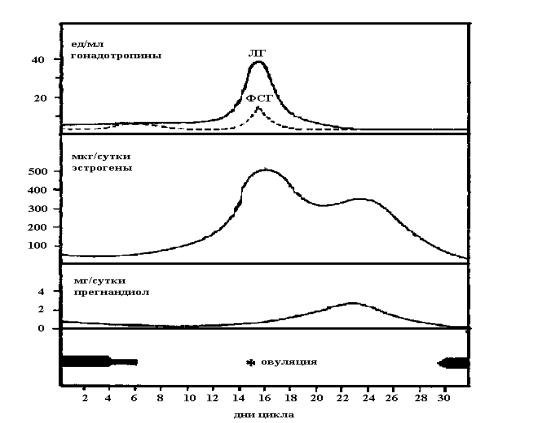

3.Овариальный цикл

Внорме у человека продолжительность овариального (яичникового) цикла варьирует от 25 до 35 дней, в среднем – 28 дней. Его принято подразделять на две фазы: фолликулиновую (10-14 дней) и люте-

иновую (14±2 дня).

А. Фолликулиновая (фолликулярная) фаза. Под влиянием ФСГ начинает увеличиваться один из фолликулов. В первую неделю этой

442

фазы содержание эстрадиола остается низким, но затем по мере роста фолликула начинает прогрессивно повышаться.

За сутки до пика ЛГ уровень эстрадиола достигает максимума (первый пик, 13-14-е сутки цикла). По механизму положительной обратной связи осуществляется резкий выброс ЛГ, который обеспечивает овуляцию. Овуляция (выход яйцеклетки из фолликула) знаменует окончание фолликулиновой фазы, которая характеризуется высоким уровнем эстрогенов во вторую половину фазы и низким уровнем прогестерона.

Б. Лютеиновая фаза (фаза желтого тела). После высвобожде-

ния яйцеклетки из фолликула клетки гранулезы лопнувшего фолликула увеличиваются в размерах и накапливают желтый пигмент – лютеин, то есть образуют желтое тело. Желтое тело начинает вырабатывать ос-

новной гормон этой фазы – прогестерон и некоторое количество эст-

радиола. Уровень эстрадиола в плазме крови растет и достигает максимума к середине (21-22-е сутки цикла) лютеиновой фазы (второй пик, примерно в 1,5-2 раза меньший по величине), а затем постепенно снижается. Секреция гонадотропинов в это время контролируется негативным влиянием эстрадиола. Это приводит к снижению уровня гонадотропинов в середине фазы до минимальных значений. Если до 23-24 дня яйцеклетка не оплодотворилась, уровень секреции прогестерона постепенно снижается, желтое тело регрессирует.

Изменения содержания гормонов в плазме крови во время овариального цикла у женщин.

443

Регрессия желтого тела сопровождается низким уровнем гонадотропинов, прогрессивным снижением уровней эстрадиола и прогестерона. Низкий уровень эстрогенов и прогестерона к 28 дню приводят к тому, что вновь активируется продукция гонадолиберина и ФСГ, то есть начинается повторение цикла.

Колебания продолжительности овариального цикла, как правило, обусловлены различной длительностью фолликулиновой фазы.

Овариальный цикл тесно связан с изменениями в матке. В самом конце лютеиновой фазы наблюдается отторжение слизистой матки, сопровождающееся кровотечением. Этот процесс называется менструацией, а сам цикл менструальным. Его началом принято считать первый день менструаций. Через 3-5 дней отторжение эндометрия прекращается, кровотечение останавливается и начинается регенерация новых слоев эндометрия – пролиферативная фаза менструального цикла. На 16-17 день пролиферация останавливается и начинается секреторная фаза цикла. Ее начало совпадает по времени с началом функционирования желтого тела, максимальная активность которого приходится на 21-23 день. Если оплодотворение яйцеклетки не происходит, уровень секреции прогестерона падает, желтое тело регрессирует, секреторная активность эндометрия уменьшается и на 29-й день от начала пред ы- дущего 28-дневного цикла наступает новый цикл.

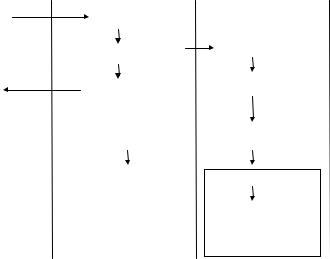

4. Беременность

Если происходит оплодотворение яйцеклетки и она имплантируется в эндометрий, быстро образующийся трофобласт начинает выделять хорионический гонадотропин (ХГТ), функция которого состоит в поддержании существования желтого тела до тех пор, пока плацента не начнет продуцировать прогестерон в количествах, достаточных для нормального течения беременности. ХГТ обнаруживается в крови и моче уже через несколько дней после имплантации оплодотворенной яйцеклетки, что используется для ранней диагностики беременности. Содержание гормона достигает максимума к середине первого триместра, с последующим быстрым снижением его уровня.

Плацента после 6-8 недель беременности начинает вырабатывать прогестерон, уровень которого прогрессивно повышается до родов. Эстрогены образуются фетоплацентарной системой. Надпочечники плода синтезируют дегидроэпиандростеронсульфат (ДГЭАС), который в печени плода превращается в 16-гидрокси-ДГЭАС. Оба соединения переносятся в плаценту, где десульфатируются и превращаются, соответственно, в эстрон и эстриол. Главный плацентарный эстроген – это эстриол. Эстриол и эстрон поступают в кровь матери. Взаимное допол-

444

нение продукции стероидных гормонов в плаценте и плоде и создает понятие фетоплацентарной системы.

|

Фетоплацентарная система |

||

Мать |

Плацента |

Плод |

|

ХС |

ХС |

|

|

|

|

Надпочечник |

|

|

Прегненолон |

Прегненолон |

|

|

Прогестерон |

ДГЭАС |

|

|

|

|

|

ДГЭАС  ДГЭАС

ДГЭАС  Эстрон ДГЭАС

Эстрон ДГЭАС

Эстриол

Эстриол  16- ОН-ДГЭАС

16- ОН-ДГЭАС

Печень

ДГЭАС - дегидроэпиандростеронсульфат

Стабильное выделение эстрогенов с мочой во время беременности – четкий индикатор хорошего состояния плода и нормального функционирования плаценты

Плацента вырабатывает плацентарный лактоген – гормон, называемый также хорионическим соматомаммотропином или плацентарным гормоном роста. Во время беременности он вызывает у матери положительный баланс азота, калия и кальция и понижение утилизации глюкозы.

5. Климакс

Климакс занимает 10-15 летний период, в котором постепенно понижается, а затем и прекращается функция яичников. Последняя менструация делит его на пременопаузу и менопаузу. Характерным для климакса уменьшением синтеза эстрогенов объясняется склонность к нарушениям менструального цикла в пременопаузе и развитие у многих женщин вегетососудистого комплекса нарушений (климактерический синдром) в постменопаузе.

6. Синтетические эстрогены и прогестины

Синтетические производные эстрогенов и прогестерона (прогестины) используются в контрацептивных препаратах и для заместительной терапии. Наиболее известные препараты – этинилэстрадиол и 17α-

445

гидроксипрогестерон. Они часто входят в состав комбинированных контрацептивных препаратов, которые предотвращают рост фолликулов и вызывают реакцию эндометрия, препятствующую имплантации оплодотворенной яйцеклетки.

7. Недостаток эстрогенов

Недостаток гормонов яичников (гипогонадизм) проявляется атрофическими изменениями половых органов, слабой выраженностью вторичных половых признаков, отсутствием месячных (аменорея).

Лекция 43

ТИРЕОИДНЫЕ ГОРМОНЫ

Историческая справка

1750 г. - Russel использовал морскую воду для лечения зоба. 1852 г. - Сhatin установил зависимость между низким содержа-

нием йода в питьевой воде и зобом, кретинизмом и недостатком йода. 1915 г. - Kendall выделил в чистом виде тироксин.

1927 г. - Harrington и Barger синтезировали тироксин.

1949 г. - Chalmers et al. открыли физиологическую L-форму тироксина.

1951 г. - Gross и Pitt-Rivers, Roche et al. открыли трийодтиронин. 1970 г. - Braverman, Sterling доказали периферическую конвер-

сию тироксина в трийодтиронин.

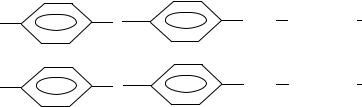

К тиреоидным (от греч. thyreoeides-щитоподобный) гормонам относятся продукты фолликулярных клеток (тироцитов) щитовидной железы, – йодированные тиронины: 3,5,3′,5′-тетрайодтиронин (ти-

роксин или Т4) и 3,5,3′- трийодтиронин (Т3).

Тетрайодтиронин и трийодтиронин

|

I |

I |

O |

O |

CH2 CH(NH2) COOH |

H |

I |

I |

|

I |

I |

O |

O |

CH2 CH(NH2) COOH |

H |

|

I |

446

Синтез и секреция

Необходимой составной частью молекулы тиреоидных гормонов является йод. Он поступает с пищей и водой в виде йодидов. Су-

точная потребность в йоде – 150 мкг (1,2 мкМ).

Синтез тиреоидных гормонов происходит в фолликулах щитовидной железы. Этапы синтеза:

1.Йодид захватывается щитовидной железой из крови с помо-

щью мембранного йодидного насоса.

2.При участии тиреоидпероксидазы йодид окисляется в ион иодиния (J+).

3.Ион йодиния атакует аминокислотные остатки тирозина в белке тиреоглобулина, который составляет основную массу коллоида фолликулов. Образуются моно- и дийодтирозилы. Указанная реакция называется органификацией йода.

4.Моно- и дийодтирозилы конденсируются и образуются три- и тетрайодтиронилы.

5.Йодированные молекулы тиреоглобулина из коллоида пиноцитозом поступают в тиреоциты. Там от них в лизосомах отщепляют-

ся Т3 и Т4, которые секретируются в кровоток.

Щитовидная железа (ЩЖ) синтезирует и секретирует в кровь преимущественно тироксин (Т4).

Регуляция секреции

Непосредственным регулятором синтеза и секреции тиреоидных гормонов является тиреотропный гормон (ТТГ). Он оказывает стимулирующее действие на все 5 этапов синтеза тиреоидных гормонов. Кроме того, ТТГ усиливает синтез тиреоглобулина и рост фолликулов щитовидной железы.

Транспорт

В плазме крови 80% Т4 связано с тироксинсвязывающим глобу-

лином (гликопротеин, синтезируемый в печени, с М.м. 54 кДа); 15% с тироксинсвязывающим преальбумином. Остальное количество связано с альбуминами и только 0,03% гормона остаются свободными. Т3 обладает меньшим сродством к транспортным белкам и его свободная форма составляет 0,3%. Время полужизни Т3 и Т4 в плазме крови составляет 1,5 суток и 7 суток, соответственно.

Периферический метаболизм (конверсия) тироксина

Около 80% Т3 образуются в результате периферической кон-

447

версии Т4 и только 20% циркулирующего Т3 секретируется тироци-

тами. Превращение Т4 в Т3 происходит в периферических тканях при действии ферментов дейодиназ с образованием активного Т3 (3,5,3′- трийодтиронин) и неактивного реверсивного (обратного) Т3 (рТ3, 3,3′,5′-трийодтиронин). В физиологических условиях образования примерно равные количества активной и неактивной формы Т3. При тяжелых заболеваниях и голодании преобладает образование рТ3.

Механизм действия

По механизму действия тиреоидные гормоны относятся к гормонам, проникающим в клетку и действующим через внутриклеточные рецепторы. Рецепторы тиреоидных гормонов обнаружены практически во всех тканях и органах млекопитающих. Только гонады и лимфатическая ткань имеют мало рецепторов к тиреоидным гормонам. Рецепторы тиреоидных гормонов принадлежат к суперсемейству стероид-тиреоид-гормональных рецепторов, то есть общий план их строения и механизма действия схожи. Однако рецепторы тиреоид-

ных гормонов отличаются от рецепторов стероидных гормонов, тем, что они все время связаны с ДНК. В отсутствие тиреоидных гормонов они ингибируют экспрессию генов, с которыми они связаны.

Связывание с гормоном превращает рецептор в активатор транскрипции. Ядерные рецепторы связываются преимущественно с Т3. Данный факт, а также существование механизма клеточной конверсии Т4 в Т3, позволяют рассматривать Т4 как прогормон, а Т3 – как истинный гормон. Однако, и сам тироксин способен давать ряд эффектов, обладая, по-видимому, собственными рецепторами на некоторых клеткахмишенях.

Биологические эффекты

1. Рост.

а) достижение соответствующего возрасту роста требует присутствия в адекватных количествах тиреоидных гормонов;

б) тиреоидные гормоны действуют синергично с гормоном роста и соматомединами, способствуя образованию костной ткани.

2. Центральная нервная система (ЦНС).

а) созревание ЦНС в перинатальный период абсолютно зависит от тиреоидных гормонов;

б) при дефиците тиреоидных гормонов у детей нарушаются процессы миелинизации, синаптогенеза и дифференцировки нервных клеток, что обуславливает выраженное замедление умственного раз-

448

вития. Если больному ребенку не давать тироксин, ментальные изменения необратимы.

3.Основной обмен (лабораторный показатель, отражающий энерготраты человека, находящегося в расслабленном состоянии утром вскоре после пробуждения).

а) тиреоидные гормоны увеличивают основной обмен и потребление кислорода всеми тканями, за исключением головного мозга, лимфоузлов и половых желез;

б) увеличение теплопродукции лежит в основе регуляции тиреоидными гормонами температуры тела;

в) согласно концепции Edelman и Ismail-Beigi (1970) тиреоидные гормоны увеличивают активность и синтез Na+/К+-АТФ-азы, для работы которой требуется значительное количество клеточной АТФ. Этим механизмом объясняется их способность повышать основной обмен.

4.Сердечно-сосудистая система.

–Тиреоидные гормоны повышают частоту и силу сердечных

сокращений (за счет повышения синтеза β-адренорецепторов и их сродства к катехоламинам – пермиссивное действие тиреоидных гормонов на эффекты катехоламинов).

5. Метаболические эффекты:

а) незначительное гипергликемическое действие, обусловленное стимуляцией глюконеогенеза, мобилизацией гликогена и повышенным всасыванием глюкозы в желудочно-кишечном тракте;

б) стимуляция тканевого липолиза посредством повышения активности гормон-чувствительной липазы;

в) повышение синтеза белков, однако, в условиях избытка гормонов – протеокатаболическое действие;

г) повышение активности ЛПНП-рецепторов печени, участвующих в захвате ЛПНП из крови;

д) активация синтеза холестерина в печени за счет стимуляции ключевого фермента синтеза - ГМГ-КоА-редуктазы, но с одновременным усилением окисления холестерина в желчные кислоты. Итоговый результат двух последних эффектов – выраженное гипохолестеринемическое действие тиреоидных гормонов.

Гиперфункция щитовидной железы

Гипертиреоз обусловлен избыточным образованием тиреоидных гормонов. В большинстве случаев гипертиреоз связан с диффузным токсическим зобом (болезнь Базедова-Гревса).

В 1840 году немецкий окулист Базедов выделил триаду основных признаков этого заболевания: 1) зоб (увеличение размеров щито-

449

видной железы, обычно в 2-3 раза); 2) экзофтальм (пучеглазие) и 3) тахикардия.

Другие симптомы – повышение основного обмена, субфебрильная температура тела, похудание, потливость, бархатная влажная кожа, дрожание всего тела и пальцев вытянутых рук, непереносимость жары, нервозность, быстрая утомляемость. В плазме крови – повышенные уровни тиреоидных гормонов, низкий уровень ТТГ, гипохолестеринемия.

Гипофункция щитовидной железы

Недостаток тиреоидных гормонов обуславливает появление гипотиреоза. Гипотиреоз в раннем дестком возрасте приводит к крети-

низму, у взрослых – к микседеме.

Термин “микседема” принадлежит В. М. Орду (1878 г.) и озн а- чает лишь слизистый отек кожи и подкожной клетчатки. Это характерно для тяжелых форм гипотиреоза, когда отмечается универсальный слизистый отек (не только кожи, но и внутренних органов). Причиной его развития является избыточный синтез гликозамингликанов (гиалуроновая кислота, хондроитинсульфаты), что изменяет коллоидную структуру соединительной ткани. Увеличивается ее гидрофильность, что и приводит к слизистому отеку.

Кретинизм обнаруживается при рождении или развивается в первые два года жизни ребенка. Частой его причиной является внутриутробный порок развития щитовидной железы, либо наследственный блок синтеза тиреоидных гормонов.

Клинические проявления кретинизма:

1.Выраженная умственная отсталость и психомоторная задержка развития.

2.Малый ро ст с непропорциональным развитием туловища и конечностей (преобладание верхнего сегмента тела над нижним). Трубчатые кости короткие и широкие.

3.Седловидный нос, далеко расставленные глаза, узкие глазные щели, толстые губы, большой язык, одутловатое лицо определяют характерный внешний вид больных детей.

4.Остальные признаки такие же, как при микседеме. Характерные признаки микседемы:

1.Снижение основного обмена, повышенная чувствительность к холоду, угнетение умственной и физической активности, брадикардия, гипотермия, малый рост, анемия, нарушения менструального цикла.

2.Одутловатое, желтовато-бледное, лишенное всякого выражения лицо; сухие, редкие волосы; толстая, грубая, сухая, холодная на

450