- •ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРМОНАХ

- •ГОРМОНЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗ

- •Менопауза

- •ГИПОТАЛАМУС

- •Меланолиберин

- •Меланостатин

- •Кортиколиберин

- •Соматолиберин

- •Соматостатин

- •Тиролиберин

- •Пролактолиберин

- •Пролактостатин

- •Гонадолиберины

- •Фолиберин

- •вазопрессин

- •ДОФА

- •Влияние инсулина на обмен аминокислот, белков и нуклеиновых кислот

- •Влияние инсулина на обмен электролитов и воды

- •Нарушения обмена веществ при сахарном диабете

- •Осложнения сахарного диабета

- •ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- •Биосинтез тиреоидных гормонов

- •Транспорт и метаболизм гормонов ЩЖ

- •Типы простагландинов зависят от:

- •Роль простагландинов

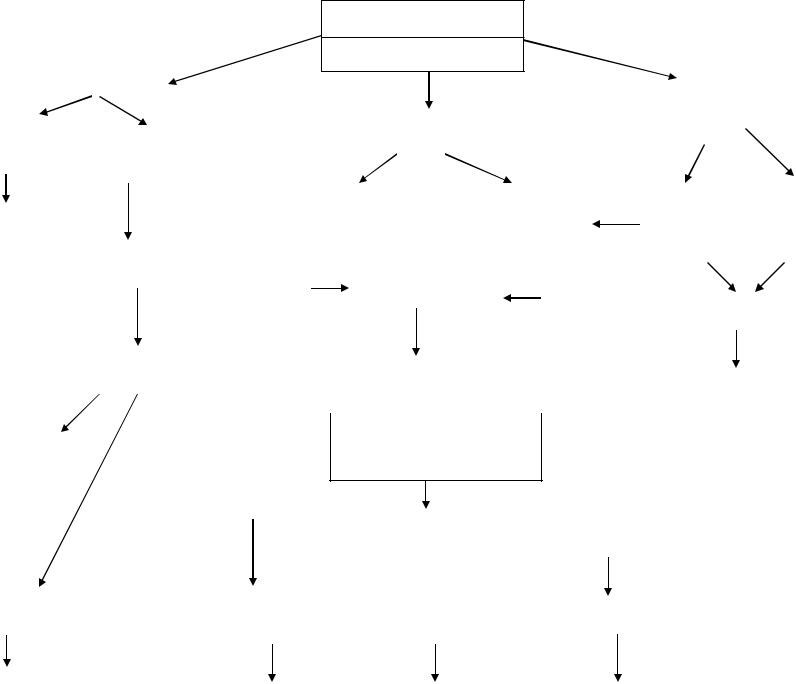

Нарушения обмена веществ при сахарном диабете

иих последствия (схема стр. 43).

Вдоинсулиновую эру больные с инсулинзависимым сахарным диабетом редко жили больше нескольких лет или даже месяцев. Смертность у них в 40 % случаев наступала от диабетического кетоацидоза (А).

Внастоящее время на долю кетоацидоза (А) и гиперосмолярной комы (Б) приходится не более 1 % случаев смерти. Главными причинами смерти при СД стали осложнения.

Осложнения сахарного диабета

Ангиопатии (вследствие усиления гликозилирования белков базальных мембран капилляров)

Поражаются при этом:

-почки (диабетическая нефропатия);

-сетчатка глаза (диабетическая ретинопатия);

-сосуды дистальных отделов нижних конечностей;

-сосуды головного мозга (диабетическая нейропатия);

-коронарные сосуды. (диабетическая кардиопатия)

46

Нарушения обмена веществ при СД.

Инсулиновая

недостаточность

|

Липиды |

|

Снижение |

|

|

Усиление распада |

||

этерификации |

липидов (липолиза и β- |

|

ВЖК |

окисления ВЖК) |

|

Снижение |

|

|

биосинтеза |

|

|

липидов |

|

|

(липогенеза) |

Кетогенез |

|

|

(кетонемия) |

|

Метаболический

Ацидоз (кетоз)

Кетонурия

(> 17мМ/л)

|

|

|

|

|

|

|

|

Белки |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Углеводы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Снижение утилизации |

Возросшая |

Усиление распада |

Снижение |

||||||||

глюкозы и синтеза |

продукция |

белков до |

|||||||||

биосинтеза |

|||||||||||

гликогена |

глюкозы из |

аминокислот |

|||||||||

белков |

|||||||||||

|

|

|

|

аминокислот |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

Гипергликемия |

(глюконеогенез) |

|

|

Отрицательный |

|||||

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

> 18 –100 мМ/л |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

(+) |

|

||||||

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

азотистый баланс |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

Глюкозурия |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

(до 5%) |

|

|

|

|

Повышение |

|

|||

|

|

|

|

(-) |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

содержания |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

- осмотический диурез |

|

|

мочевины |

|

|||||

|

|

|

|

|

|||||||

-потеря Na и K

-полиурия (8-12 л/сутки)

(Г)

|

|

|

Гиперосмолярность (> 280-310) |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

до 500 мосмолей/л, |

|

|

|

|

|

|

дегитратация тканей |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и сгущение крови |

|

|

|

(А) Кома |

(Б)Кома гиперосмолярная |

(В) При интенсивной терапии |

(Д) Ш о к |

|||

(кетоацидотическая) |

(гипергликемическая) |

инсулином - гидратация клеток |

||||

|

|

|

мозга (отек) |

|

|

|

Л е т а л ь н ы й |

и с х о д |

47 |

Глюкагон – это полипептид, содержащий 29 аминокислотных остатков. В отличие от инсулина глюкагон у всех видов животных сохраняет одну и ту же аминокислотную последовательность. Местом биосинтеза глюкагона являются α- клетки островков Лангерганса. Вначале синтезируется проглюкагон, который,

концентрируется в секреторных гранулах α-клеток и выделяется путем экзоцитоза. В

последние годы доказано существование в крови кишечного глюкагона, который синтезируется в слизистой всего пищеварительного тракта.

Содержание глюкагона (0,07 – 0,15 мкг/л), определяемого иммунореактивным методом, колеблется от 75 до 150 пг/мл. Однако, это, очевидно, лишь небольшая часть биологически активного гормона. Другая, большая, полагают, находится в соединении с альбуминами (большой глюкагон плазмы) и лишена биологической активности. Очевидно, это подвижный резерв гормона.

Основным физиологическим стимулом секреции глюкагона является белковая пища и физическая нагрузка, а также низкий уровень глюкозы в крови.

У здоровых лиц обычно наблюдается бигормональная реакция организма, т.е. происходит повышение одновременно уровня, как глюкагона, так и инсулина, что обеспечивает сохранение концентрации и использования глюкозы на стабильном уровне.

Правильнее, очевидно, говорить, что гомеостаз углеводов управляется не концентрацией названных гормонов, а молярным соотношением инсулин/глюкагон (И/Г). Однако, другие авторы ставят под сомнение такое утверждение.

Механизм действия глюкагона.

Глюкагон – контринсулярный гормон, т.е. он, вызывает увеличение концентрации глюкозы в крови. Органами-мишенями для глюкагона являются печень, миокард, жировая ткань, но не скелетные мышцы. Гипергликемический эффект обеспечивается стимуляцией одновременно гликогенолиза и глюконеогенеза, т.е. усилением распада гликогена и биосинтеза глюкозы, в основном в печени.

Механизм действия глюкагона во многом напоминает действие адреналина. Прикрепляясь к специфическому рецептору, глюкагон активирует:

-аденилатциклазу, которая

-повышает содержание ц-АМФ; последний в свою очередь,

-активирует протеинкиназу, которая

-активирует киназу фосфорилазы.

Этот каскад химических реакций вызывает фосфорилирование 2-х энзимов: фосфорилазы гликогена и гликогенсинтетазы. Активность первого фермента возрастает, и ускоряется процесс распада гликогена.

Активность второго фермента гликогенсинтетаза, наоборот, понижается, и синтез гликогена из глюкозы снижается. В результате в кровь из печени усиленно выделяется глюкоза. В отличие от адреналина, глюкагон тормозит распад глюкозы до молочной кислоты, способствуя тем самым развитию гипергликемии.

Гипергликемический эффект глюкагона обусловлен не только усилением распада гликогена, но и возрастанием в печени скорости глюконеогенеза из аминокислот. Эффект этот обусловлен усилением синтеза энзимов этого пути и, прежде всего ключевого фермента этого процесса – фосфоенолпируваткарбоксикиназы.

48

Глюкагон принимает участие в регуляции скорости кетогенеза. Он стимулирует, в отличие от инсулина, кетогенез, т.е. синтез кетоновых тел.

Выполнив функции, глюкагон разрушается (гидролизуется до аминокислот), в основном, в почках.

ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Щитовидная железа вырабатывает 2 основных йодсодержащих гормона Т3 – трийодтиронин и Т4 – тетрайодтиронин (тироксин), а также в особых С-клетках – кальцитонин.

Биосинтез тиреоидных гормонов

Главным структурным элемпонентом щитовидной железы является фолликул. Он представляет собой замкнутый пузырек, стенки которого образованы однослойным эпителием.

Клетки эпителия продуцируют в просвет этого мешочка сложный белок, который называют тиреоглобулином. Он состоит примерно из 5000 остатков аминокислот, среди них – 115 остатков тирозина! 8-10 % углеводов и 0,2-1,0 % иодида (J-). Причем, около 70% иодида в этом белке находится в составе неактивных предшественников – моно- и дийодтирозинов (МИТ и ДИТ) и 30% J+ присутствует в составе Т3 и Т4 коллоидного содержимого фолликула. Если йод поступает в организм в достаточном количестве – отношение Т4/Т3 составляет 7:1. При недостаточности йода это соотношение, как и ДИТ/МИТ понижается.

Щитовидная железа обладает уникальной способностью – концентрировать J- против высокого электрохимического градиента. Молочная железа, плацента и слюнные железы тоже способны концентрировать J-. Это энергозависимый процесс. Активность J--"насоса" можно ингибировать соединениями типа:

NH2 |

|

|

О |

||

- тиомочевины, HN |

|

|

|||

| |

|

|

|

- тиоурацила, пропилтиоурацила, метимазола. |

|

C=S |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

NH2 |

S |

NH |

|||

Отношение количества йода в щитовидной железе к количеству йода в сыворотке крови отражает активность этого «насоса». У людей, потребляющих с пищей нормальное количество йода (150 – 200 мкг), это отношение составляет 25:1.

Щитовидная железа обладает еще одной уникальной способностью – с помощью тиреопероксидазы, Н2О2, окислять йод до состояния с высокой валентностью, что необходимо для органификации йода и биосинтеза гормонов. Если йод окислился, он реагирует с остатком тирозина в составе тиреоглобулина с образованием йодтиреоглобулина. Йодируется вначале 3, а затем 5 положение тирозина. После йодирования тиреоглобулина йод уже не может покинуть щитовидную железу.

После стимуляции ЩЖ тиреотропином уже через несколько минут усиливается протеолиз кислыми протеазами и пептидазами йодтиреоглобулина на аминокислоты,

49