Все указанные вещества действуют на различных уровнях биосинтеза белка.

На уровне транскрипции (биосинтез РНК):

1.Актиномицин Д.

2.Рифампицин.

3.Яд бледной поганки – -аманитин.

На различных стадиях трансляции:

1.Тетрациклин.

2.Стрептомицин и неомицин.

3.Левомицетин.

4.Эритромицин и олеандомицин.

5.Пуромицин.

6.Циклогексимид.

7.Анизомицин.

Лекция 32

МУТАЦИИ И ИХ РОЛЬ В ОНТОГЕНЕЗЕ. КАНЦЕРОГЕНЕЗ

Мутации и мутагены

Нерепарированные изменения последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК называют мутациями.

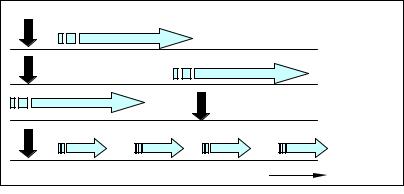

ДНК выполняет 2 очень важные и, на первый взгляд, взаимоисключающие функции. Это хранение генетической информации и адаптация к окружающей среде. Первая требует высокой степени консерватизма, а вторая – обеспечивается изменением генетической информации. Однако если смотреть с позиции выживания вида, эти функции не противоречат, а взаимно дополняют друг друга. Шансы вида на долговременное существование могут возрастать вследствие изменений в его генетической конституции (появление новых положительных признаков), а выживание каждой конкретной особи данного вида требует сохранения генетической информации (поскольку большинство изменений генома вредны). Поддержание постоянства генетического материала обеспечивается высокоэффективными механизмами репарации ДНК. Если эти механизмы не срабатывают, то изменения генетического аппарата закрепляются и называются мутацией. Все мутации условно могут быть разделены на точечные и распространенные. Первые затрагивают незначительные фрагменты генома, вторые имеют более значительную протяженность. Наиболее распространенные мутации

312

сводятся к замене пар оснований (замена одного пиримидина на другой называется транзицией, а замена пурина на пиримидин или наоборот называется трансверсией), делециям (выпадение одного или нескольких нуклеотидов) и вставкам (появление новых, не свойственных ранее данному участку ДНК, одного или нескольких нуклеотидов). Последние 2 типа мутаций также называют мутациями со сдвигом рамки считывания. Сдвиг рамки считывания обусловлен тем, что будет нарушен порядок считывания информации и, следовательно, изменен код считываемого белка. Неотъемлемой частью мутаций является рекомбинация. С ее помощью части генома или даже целые гены могут перемещаться с одного участка молекулы ДНК на другой, образуя новые комбинации генов и давая начало новым белкам, обладающими совершенно новыми функциями.

А |

Т |

А |

Т |

Т |

А |

Г |

Ц |

Т |

А |

Ц |

|

Т |

А |

Т |

А |

А |

Г Т |

|

|

|

|

Ц |

|

|

За |

|

|

Делеции |

|

+

Вставки |

Рекомбинация |

Частота мутаций не высока – примерно одна случайная замена пары нуклеотидов из нескольких тысяч за 2 000000 лет. И даже при столь не высокой скорости мутирования в популяции из 10000 особей, каждая возможная нуклеотидная замена будет испробована около 50 раз. Если какая-либо из замен несет в себе преимущества, то она будет

закреплена генетически в ходе естественного отбора. Однако, «точечная» замена нуклеотидов не столь эффективна в эволюционном плане. Значительная нагрузка, в этом отношении, приходится на генетическую рекомбинацию.

Спонтанные мутации встречаются не часто, однако их количество может в значительной степени увеличиться под воздействием различных мутагенных факторов. Все мутагенные факторы условно можно разделить на 3 группы.

1.Химические.

2.Физические.

3.Биологические.

313

Химические. К наиболее сильным химическим мутагенам относятся алкилирующие агенты (вещества способные вводить различные углеводородные радикалы в молекулы органических соединений). Они способны избирательно взаимодействовать с атомом азота в 7-ом по-

ложении гуаниновых остатков. Алкилирование гуанина приводит к возникновению ошибок при спаривании комплементарных азотистых оснований. Наиболее мощные представители алкилирующих агентов это иприт и его аналоги. Еще одна часто встречающаяся группа алкилирующих агентов это нитрозамины. Нитрозамины могут образовываться при взаимодействии любого вторичного амина с азотистой кислотой. Такая реакция может протекать и в желудке. Образующиеся при этом нитрозамины могут всасываться и оказывать токсичное действие на различные ткани. Нитрозамины являются также сильными канцерогенными веществами. По этой причине употребление пищи, богатой нитратами, представляет значительную опасность.

Физические. К этой группе мутагенов относятся высокоэнергетические излучения (ультрафиолетовое, рентгеновское). Наиболее часто встречаются 2 типа реакций повреждения ДНК с участием пиримидинов (пурины примерно в 10 раз менее чувствительны к облучению, чем пиримидины).

1. Фотогидратация (чаще для цитозина).

|

|

|

|

NH2 |

|

|

|

|

NH2 |

H |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

N |

|

|

|

+ H O |

h |

|

N |

|

|

|

H |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

O |

|

|

|

|

|

|

2 |

|

O |

|

|

|

|

|

|

H |

|

|

|

N |

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

N |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

OH |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. Фотодимеризация тимина.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CH |

|

CH3 |

||||||

|

|

|

O |

|

|

|

|

|

O |

|

|

3 |

|

O |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

O |

HN |

|

|

h HN |

|

|

|

|

|

NH |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

O |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

O |

||

|

|

N |

|

|

|

N |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

N |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CH3 |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CH |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

Ежегодно промышленность выпускает более 500 новых химических веществ, некоторые из них применяются в качестве лекарственных препаратов, и могут обладать мутагенной активностью. Многие мутагенные и канцерогенные вещества в обычных условиях могут не проявлять патологической активности. Однако в живых организмах они могут подвергаться химической модификации (чаще гидроксилирование в ходе микросомального окисления) и превращаться в химические мутагены. Процесс получил название летальный синтез. Учиты-

314

вая, что человек все больше исключает механизмы естественного отбора, данная проблема становится все более актуальной.

Биологические. К данной группе относятся микроорганизмы, способные вызывать мутации. Реализация мутагенного действия может быть осуществлена через химические вещества, продуцируемые этими микроорганизмами (афлатоксины – канцерогены, продуцируемые Aspergilus flavus), либо через введение фрагментов своего генетического

аппарата в геном хозяина (ряд ретровирусов).

Рак

Большинство раковых опухолей начинается с изменений последовательности нуклеотидов в клеточной ДНК. Однако единичной мутации в одной или нескольких клетках может быть недостаточно для развития опухоли. Иногда опухоль может развиваться без нарушений структуры ДНК как следствие наследуемых особенностей регуляции экспрессии генов. В целом, каждый конкретный случай рака нельзя целиком свести к какой-то одной причине. Рак, как правило, является

результатом случайного совпадения в одной клетке нескольких независимых событий. Чаще всего возникновение опухоли наблюдается как эффект накопления (кумуляции). Поэтому развитие рака, как правило, является длительным процессом. Скорость развития рака зависит от 4 основных показателей:

1.Скорости мутирования или частоты возникновения мутаций.

2.Численности популяции мутировавших клеток.

3.Скорости размножения (среднее число поколений потомства в единицу времени).

4.Избирательного преимущества мутантной клетки, которое оценивается по числу выживших потомков, произведенных за единицу времени, к такому же показателю для немутантной клетки. Избирательное преимущество зависит от природы мутации и от условий окружающей среды. Существенное влияние на него оказывают особенности генетического аппарата, регулирующего экспрессию генов.

1. Химический канцерогенез

Одной из наиболее распространенных причин опухолевого роста, в настоящее время, является химическое воздействие на клетку. Канцерогенными могут оказываться различные вещества. Некоторые из них действуют на клетки-мишени в своем неизменном виде, другие

требуют преобразования в более активную форму (чаще всего гидроксилирование ферментом цитохром-Р-450-оксидазой в ходе микросо-

мального окисления). В настоящее время известно большое количество

315

канцерогенов с различными свойствами, однако, единственное свойст- |

||||

во которое их объединяет – это способность вызывать мутации. Опу- |

||||

холевый рост могут вызывать не только химические факторы, способ- |

||||

ные вызывать мутации. В ряде случаев опухоль развивается и без из- |

||||

менения последовательности нуклеотидов. Так, например, у мышей |

||||

рак кожи можно вы- |

Инициатор |

Промотор |

||

звать, втирая в кож- |

||||

ные покровы хими- |

|

РАК |

||

ческий |

канцероген |

|

РАК |

|

(мутаген) бензпи- |

|

|||

|

|

|||

рен. Одно-кратный |

|

Нет рака |

||

контакт |

с |

канцеро- |

|

|

геном не вы-зывает |

|

Нет рака |

||

опухолевой |

транс- |

|

Время |

|

формации, |

однако |

|

|

|

вызывает скрытые повреждения генома. В результате повторное взаи- |

||||

модействие с веществом другой природы может привести к развитию |

||||

опухоли. Причем это второе вещество не вносит изменений в структуру |

||||

генома. О канцерогене, в данном случае говорят, как об опухолевом |

||||

инициаторе. А вещества, сами по себе не являющиеся канцерогенами, |

||||

но вызывающие опухолевый рост после воздействия инициатора назы- |

||||

вают опухолевыми промоторами. Из опухолевых промоторов наиболее |

||||

изучены форболовые эфиры. Они способны искусственно стимулиро- |

||||

вать активность протеинкиназы С и, тем самым, через фосфатидилино- |

||||

зитольный механизм, вероятно, искусственно стимулировать деление |

||||

клеток (или задерживать клетки в состоянии продолжающегося деле- |

||||

ния). Отдельно от инициатора промотор не может стимулировать опу- |

||||

холевый рост. В местах воздействия инициатора начинается рост доб- |

||||

рокачественных новообразований – папиллом. Чем больше исходная |

||||

доза инициатора, тем больше количество папиллом. Промотор может |

||||

активировать работу генов контролирующих пролиферативную актив- |

||||

ность и, тем самым, активировать рост злокачественной опухоли. |

||||

2.Онкогены. Протоонкогены и механизм их превращения

вонкогены. Онкогенные вирусы

Животные клетки требуют гораздо более сложных условий для своего роста и деления, чем клетки простейших. Если клетки позвоночных животных выращивать в стандартной искусственной культуральной среде, полностью лишенной кровяной сыворотки, то они, в большинстве случаев перестанут расти и остановят свое деление. Исследования показали, что незаменимыми компонентами сыворотки являются высокоспецифичные белки. Различным клеткам необходимы

316

различные белки. Некоторые из таких белков непосредственно участвуют в стимуляции клеточного деления. Их называют факторами роста. В дополнение к факторам роста существуют факторы, тормозящие пролиферативную активность, однако, они менее изучены. Существует ряд факторов осуществляющих регуляцию межклеточных взаимодействий – цитокины. Все эти вещества ряд исследователей рассматривают как «микроэндокринную систему», которая осуществляет регуляцию жизнедеятельности клеток. Все эти регуляторные белки кодируются определенными генами.

Факторы роста, например |

|

|

|

Тромбоцитарный. Кодиру- |

Цитоплазматическая мембрана |

||

ется геном с-sis |

|||

Рецепторы факторов роста. |

Протеинкиназы, |

ras-белки, |

|

Например, тромбоцитарного |

Связанные с мембраной, |

например, |

|

Кодируется геном erb B |

например «С» кодиру- |

Н-ras |

|

|

ется геном src |

|

|

|

Цитоплазматические |

|

|

|

протеинкиназы |

|

|

|

например, |

raf |

|

|

Регуляторы транскрипции |

|

|

|

Например, jun |

|

|

ДНК |

Активация экспрессии |

||

|

|||

|

генов |

|

|

Белки клеточной пролиферации |

Регуляторы транскрипции |

||

|

|

Например, fas. |

|

При любой форме рака нарушаются процессы нормальной регуляции роста и пролиферации клеток. Некоторые элементы механизма, регулирующего клеточное деление, по-видимому, одинаковы во мно-

гих типах клеток. Пролиферация клеток может регулироваться либо через механизмы, заставляющие клетку начинать очередной цикл деления, или через механизмы, регулирующие вступление клетки на путь окончательной дифференцировки. И в первом и во втором случаях, нормальные гены, регулирующие пролиферацию, можно разделить на

317

2 группы. Продукты первых стимулируют пролиферацию, а продукты вторых – ее подавляют. Соответственно существует 2 типа мутаций. Первые приводят к увеличению активности «стимулирующего» гена. Такой измененный ген получил название онкогена, а его нормальный аллель называют протоонкогеном. Мутации второго типа приводят к инактивации «инактивирующего» гена. Такой ген называют также опухолевым супрессорным геном. Существует достаточно большое количество механизмов превращения протоонкогена в онкоген или инактивации супрессорного гена. Ген может измениться в результате точечной мутации, хромосомной транслокации или вставки подвижного генетического элемента, такого как ДНК ретровируса. Если указанные изменения произойдут в участках, кодирующих регуляторный белок, это может привести к продукции белка-регулятора пролиферации с аномально высокой активностью или белка-репрессора со сниженной

или отсутствующей активностью. В случае, когда изменения произойдут в прилежащих регуляторных участках, может осуществляться гиперэкспрессия гена и, соответственно, аномально высокая продукция нормального регуляторного белка. В ряде случаев аномальная репликация хромосом может привести к амплификации (увеличение количества копий) гена, кодирующего регуляторные белки. Это может также привести к гиперпродукции регуляторного белка. Роль протоонкогенов в настоящее время интенсивно изучается. Продукты многих генов взаимодействуют между собой как компоненты сложной регуляторной сети. Одни протоонкогены кодируют факторы роста, другие – их рецепторы, а также некоторые протеинкиназы, третьи –G-белки семейства ras или ядерные регуляторные белки. Например, мутации гена, кодирующего тромбоцитарный фактор роста (с-sis), приводят к его ги-

перэкспрессии, в результате клетки получают возможность постоянно стимулировать свой рост, усиление экспрессии гена с-myc (кодируе-

мый им белок участвует в подготовке ядра к делению) способствует переходу клетки к неограниченному делению.

Кроме мутаций генов контроля пролиферации, к развитию опухолевого процесса может привести внедрение чужеродной ДНК, которая вводится в клетку вирусом и, через свои продукты, вмешивается в процесс контроля клеточного деления. Вирусы, способные вызывать опухолевый рост, получили название онкогенных вирусов. Ранее, во второй лекции, мы рассматривали механизм действия ретровирусов. Внедренный в ДНК клетки-хозяина ген вируса может действовать как

онкоген, вызывая опухолевую трансформацию. Однако, онкоген вирусного происхождения принципиально отличается от онкогенов самой клетки, – у него нет гомолога в геноме нормальной клетки. Большинство ДНК-содержащих ретровирусов относительно безвредны для клетки-хозяина. Зараженная клетка постоянно выделяет новые вирус-

318

ные частицы и не вызывает опухолевой трансформации клетки. Однако иногда может происходить случайный захват ретровирусом регуляторного клеточного гена, его испорченной копии или части этого гена. Эти гены не используются самим вирусом, но могут кардинально изменять судьбу клетки-хозяина, приводя к ее опухолевой трансформа-

ции. Протоонкоген, включенный в состав ретровируса, может трансформироваться в онкоген двумя путями.

1.В результате изменения последовательности или фрагментации гена (в итоге синтезируется белок с аномальной активностью).

2.В результате попадания протоонкогена под контроль регуляторных систем самого вируса, что приводит к избыточному синтезу его продукта и созданию неподходящих условий для его функционирования.

Еще один механизм может обеспечить опухолевую трансформацию клетки. ДНК копии вирусной РНК могут встраиваться рядом с протоонкогенами или даже внутри их. Это может вызвать аномальную активацию нарушенного встраиванием гена. Такой механизм получил название вставочного (инсерционного) мутагенеза.

Полиморфизм белков

Как уже было сказано выше, мутации, с точки зрения эволюции, скорее полезны, чем вредны. При эффективно работающем механизме естественного отбора мутации позволяют приобретать новые полезные для выживания вида свойства, усложняют живую систему, позволяя ей наиболее адекватно приспособиться к условиям окружающей среды. Исключение естественного отбора ведет к накоплению негативных признаков в генетическом аппарате живых организмов. Анализ ДНК позволяет утверждать, что многие белки, в эволюционном плане, происходят из одного гена, который в ходе эволюции дал ряд новых генов, кодирующих белки с новыми функциями. В результате возникли множественные формы одного и того же белка, предназначенного для выполнения одной и той же функции с некоторыми отличиями для различных клеток и тканей. Например, у млекопитающих почти каждый ген представлен в нескольких вариантах: разные гены актина в различных типах сократительных клеток, разные гены родопсина для восприятия различных цветов, различные гены коллагена для различных типов соединительной ткани. В качестве иллюстрации рассмотрим семейство белков глобинов (гемоглобин). Ряд генов, кодирующих белки семейства глобинов, локализуются в различных местах, однако имеют единого эволюционного предшественника. Самая простая молекула, переносящая кислород, обнаружена у насекомых, морских червей и примитивных рыб. Молекула гемоглобина высших позвоночных уст-

319

роена более сложно. По-видимому, около 500 миллионов лет назад, в

ходе эволюции высших рыб произошла серия мутаций и удвоений соответствующего гена. В результате образовались 2 незначительно отличающихся между собой гена. Они кодировали цепи α- и β-глобинов. У современного человека молекула гемоглобина состоит из двух α- и двух β-цепей. Такая структура более эффективна, чем структура, со-

стоящая из одной цепи. Она позволяет переносить большее количество кислорода (за счет кооперативного эффекта). Гемоглобин, состоящий из двух α- и двух β-цепей (α2β2) в наибольшем количестве встречается у взрослого человека и поэтому называется гемоглобин А (Adult –

взрослый).

Существует еще одна разновидность взрослого гемоглобина – гемоглобин-А2. Он состоит из двух α- и двух δ-цепей (α2δ2). В организ-

ме взрослого человека он представлен в небольшом количестве и поэтому получил название минорного гемоглобина.

В ходе дальнейшей эволюции мутации подвергся ген, кодирующий β-цепь. Образовавшаяся новая цепь получила название γ-цепи. Гемоглобин, состоящий из двух α-цепей и двух γ-цепей (α2γ2), имеет

большее сродство к кислороду, чем обычный гемоглобин А. Этот тип гемоглобина преобладает у плода во внутриутробном периоде развития, он получил название гемоглобин F (fetal-плодный). Большее срод-

ство к кислороду позволяет ему переносить кислород из крови матери (низкое парциальное давление кислорода) к тканям плода.

Замена отрицательно заряженной глутаминовой кислоты в 6-ом положении β-цепи на гидрофобную аминокислоту валин привела к образованию гемоглобина-S (α2S2). У такого гемоглобина на поверхности β-субъединицы образуются так называемые «липкие концы». На по-

верхности дезоксигенированного гемоглобина существует участок, комплиментарный «липким концам» β-субъединицы. Этот участок прочно связывается с «липкими концами», в результате молекула гемо-

глобина полимеризуется и выпадает в осадок и деформирует эритроцит. Эритроцит приобретает серповидную форму и быстро лизирует.

Вообще известно несколько сотен мутантных форм гемоглобина. Патологические состояния, при которых мутация вызывает изменение биологической функции гемоглобина, называют гемоглобинопатиями. Другая аномалия гемоглобина, связанная с понижением скорости синтеза его цепей получила название таласемии. В зависимости от того, синтез какой цепи нарушен, различают α- и β-таласемии.

Наряду с множественными формами гемоглобина существуют множественные формы и многих других белков.

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) – фермент, который обратимо катализирует реакцию преобразования пирувата в лактат. В организме человека представлен пятью формами. Каждая форма состоит из четырех

320

субъединиц двух типов – Н (heart –сердце, преимущественно встречается в кардиомиоцитах) и М (muscle – мышца, преимущественно в по- перечно-полосатой мускулатуре). ЛДГ1 – НННН, ЛДГ2 – НННМ, ЛДГ3

– ННММ, ЛДГ4 – НМММ, ЛДГ5 – ММММ. Каждая из форм этого

фермента имеет свою органную локализацию и приспособлена к работе именно в клетках этого органа. ЛДГ1 ингибируется избытком пиру-

вата и кислорода и представлена в органах, работающих, преимущественно, в аэробных условиях (сердце). В этих органах пируват окисляется до углекислого газа и воды и поэтому, нет необходимости преобразования его в лактат. ЛДГ4 и ЛДГ5 локализуются в поперечно-

полосатой мускулатуре, активируются избытком пирувата. Эта особенность позволяет восстанавливать пируват до лактата при увеличении мышечной активности.

Еще одним примером множественных форм ферментов можно назвать гексокиназу. Гексокиназа мозга обладает малой константой Михаэлиса, что позволяет фосфорилировать глюкозу даже при низких ее концентрациях. Эта особенность делает энергетику мозга несколько менее зависимой от концентрации глюкозы. Глюкокиназа печени имеет большую константу Михаэлиса и проявляет свою максимальную активность при высоких концентрациях глюкозы (внутриклеточная концентрация глюкозы в печени высока).

Таким образом, по мере усложнения организмов увеличивается количество белков, имеющих более тонкую специализацию в рамках одной и той же функции.

1. Группоспецифические вещества крови

Группоспецифическими веществами крови называют серологически различающиеся антигенные детерминанты поверхности эритроцитов.

Высокая генетическая изменчивость хорошо иллюстрируется на примере групп крови человека. Группы крови, по системе АВО, впервые были описаны Ландштейнером в 1900 году. Все люди были разделены на 4 группы: А, В, АВ и О. При смешивании крови людей одной и той же группы, клетки крови не склеиваются (не агглютинируют). Смешивание крови людей различных групп приводит к агглютинации эритроцитов. Явление агглютинации обусловлено присутствием на клеточной поверхности эритроцитов в составе гликопротеинов (белка гликофорина) или гликолипидов специфических антигенов, построенных из разветвленных олигосахаридов. В случае гликолипидов детерминантные группировки присоединены к повторяющемуся фрагменту N-ацетилгалактозамин – галактоза (β-D-GlcNAc-(1 3)-D-Gal).

321