4 курс / Акушерство и гинекология / УЗИ_в_гинекологии_Симптоматика_Диагностические_трудности_и_ошибки

.pdf

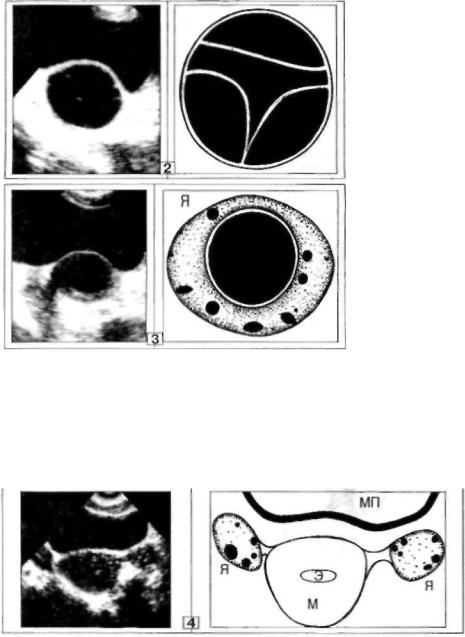

2. В результате по

ворота датчика на 90 строение просвета изменилось - уже оп ределяются три пе

регородки (одна пря мая, расположенная косо в верхней части О; две выпуклые, в нижнем полюсе),

разделяющие общую

полость на 4 камеры.

3. При смещении

датчика в верхнюю по лость кисты обнару жена ткань низкой плотности (толщина 10мм), муфтообразно

охватывающая наруж ный контур стенок

верхней камеры. В мягкотканном компо ненте верхней части кисты заметны мно жественные мелкие

(3-5 мм в Д) жидко

стные включения типа антральных фоллику

лов. Решено, что это левый Я, растянутый и смещенный вверх от давления кисты.

УЗ-находки, полученные па третьем этапе сканирования патологического очага, позволили предположить наличие четырехкамерной фолликулярной кисты. Косвенно

данное предположение подкреплялось клиническим диагнозом "эндометриоэ" и моло

достью пациентки. Возможность эндометриоидной кисты представлялась маловероят

ной, так как такие О почти никогда не бывают многокамерными.

Начато комплексное эндокринологическое лечение, на протяжении которого нео

днократно проводились контрольные УЗИ. При последнем исследовании, сделанном че рез пять месяцев, зафиксировано исчезновение кисты (4).

4. Я не увеличены, нормальной мелкофолликулярной эхоструктуры. Патологичес

ких жидкосшых О в полости МТ нет.

170

Дифференциальная диагностика между многомерными фолли кулярными и "простыми" псевдомуцинозными кистами базируется на следующих отличиях последних: обычно встречаются у женщин стар шей возрастной группы, располагаются над М, отличаются более крупными размерами и смещают М и МП в противоположную поло вину МТ: Я на стороне поражения не лоцируется; многокамерность обусловлена локализацией многочисленных разнокалиберных кист в полости основного жидкостного О (внутрикистозные кисты); самолик видация невозможна; не изменяются при динамическом исследова нии в процессе гормонального лечения. В области псевдомуцинозной кисты часто развиваются рубцовые изменения, что вызывает боли и болезненность при локальной компрессии. Гидродинамические про бы отрицательные, хотя этот признак недостоверен, так как при нали чии более одной внутренней перегородки фолликулярные кисты также не изменяют своей формы (множественные перегородки укрепляют просвет общей полости).

Сведения о дифференциации многокамерных вариантов фолли кулярной кисты и гидросальпингса изложены в главе II.

Многокамерность фолликулярной кисты отражает наличие выра женных, а главное, стойких гормональных нарушений, характерных для синдрома хронической ановуляции при эндокринном бесплодии, дли тельного климактерического периода, агрессивно протекающего (нелеченного) эндометриоза, а также для женщин, перенесших опера цию на одном из Я (часто возникают в оставшейся после резекции овариальной ткани или в Я, оставшемся после удаления другого). Именно в последнем случае многокамерные фолликулярные О отли чаются крупными размерами, большим числом камер и относитель ной резистентностью к гормональной коррекции.

Не всегда фолликулярные кисты самоликвидируются произволь но или с помощью гормонотерапии. У незначительного числа паци енток, как правило при отсутствии эндокринологического лечения, функционирующий гранулезный эпителий, выстилающий кисту, атро фируется. В результате О теряет способность к самопроизвольному опорожнению и превращается в солитарную кисту (без эпителиаль ной выстилки), которая при морфологическом исследовании обычно трактуется как "ретенционная киста". У менструирующих женщин на стороне ретенционнои кисты фолликулярной природы всегда виден интактный Я (рис. 16).

Ф., 36 лет. Жалоб нет. При профилактическом гинекологическом осмотре запо

дозрена киста правого Я. Для уточнения выполнено УЗИ.

171

Рис. 16. Ретенционная киста правого Я.

Впространстве между боковой стенкой М и медиальной частью правого Я. сразу под собственной яичниковой связкой, видна однокамерная киста (45 мм в Д), с юнкими

стенками и однородным содержимым.

Втечение последующих двух лет пациентке неоднократно проводилось УЗИ в раз личных медицинских учреждениях, в разные фазы цикла - без динамики. Наличие кисты вызывало у Ф. скорее психологический дискомфорт, чем физические неудобства. Осу

ществлена пункция кисты под контролем УЗИ. Получено 18-20 мл бесцветной жидкости, при цитологическом исследовании которой клеточных элементов не обнаружено. Конт

рольные УЗИ (через три месяца после пункции, через год, через полтора года) неизмен но показывали отсутствие патологических жидкостных О в МТ.

Чаще всего такой процесс отмечается у пожилых женщин, ког да в климактерическом периоде формируется фолликулярная кис та, не исчезающая впоследствии из-за стойких гормональных нару шений. В менопаузе это О постоянно выявляется при динамическом наблюдении, не увеличиваясь в размерах и не изменяя первичных УЗ-характеристик (стенки тонкие, содержимое однородное). При этом интактная часть Я быстро подвергается инволюции и атрофии, резко уменьшается в размерах и становится невидимой на фоне жид костного О во время эхолокации. Параллельно происходит уплотне ние стенок кисты, как из-за склерозирования фиброзной ткани, так и за счет фибринозных отложений изнутри и нередко возникающих перифокальных Рубцовых наслоений снаружи. Это приводит, с од ной стороны, к повышению эхоплотности стенок ретенционной кис ты, которые отчетливо видны на эхограммах в виде тонкого эхопозитивного ободка, замыкающего тот или иной объем однородной жидкости; с другой стороны, уменьшается эластичность полости - гидродинамические пробы становятся отрицательными. В резуль тате, отличить такое О от "простой" серозной кисты не представля-

172

ется возможным. Косвенными признаками фолликулярного генеза ретенционной кисты являются локализация патологического очага в одной из параметральных областей (рядом с боковой стенкой М) или в позадиматочном пространстве, а также неподвижность О при перемене положения больной или сдавлении датчиком через пере днюю брюшную стенку (отсутствует ножка кисты). Ретенционные кисты, в большинстве наблюдений, обнаруживаются при случайных УЗИ, проводимых по поводу фибромиомы или в плане профосмотров. Размеры их никогда не бывают очень большими, не вызывают существенного сдавления окружающих органов и тканей; поэтому нерезко выраженный болевой синдром возникает только в случае развития более или менее обширных спаек.

Ретенционные кисты, независимо от морфологии первичного жидкостного О (фолликулярная или "простая" серозная киста), не представляют опасности для здоровья женщины, но требуют тщатель ного, всестороннего изучения всех элементов эхографического изоб ражения. Необходимость этого диктуется соображениями онкологи ческой настороженности и должно предотвратить досадные диагно стические ошибки (рис. 17).

Е., 50 пет. Жалоб нет. Менопауза после четырехлетнего климактерического перио

да. При профосмотре выявлено патологическое О слева от М.

Выписка из протокола УЗИ:"... Над маткой, слева, определяется киста. 5.5x3.9 см В нижней части имеется утолщение стенки в виде однородного мягкотканного образования низкой интенсивности (32x20 мм), вдающегося в просвет кисты. Заключение: данные УЗИ укладываются в картину дермоидной кисты левого яичника" Диагноз подкреплен двумя эхог-

раммами (Е. оставила их у себя), подтверждающими сведения, изложенные в протоколе.

Е. поставлена в известность о необходимости удаления тератодермоидного О. Не

смотря на уверения в доброкачественности кисты, больная решила, что нее рак Я и, не

проконсультировавшись с онкологами, начала самостоятельное лечение нетрадицион ными методами и препаратами, сведения о которых черпала из средств массовой ин

формации. Через 5 месяцев после установления диагноза пациентка пришла на конт

рольное УЗИ для оценки динамики изменений.

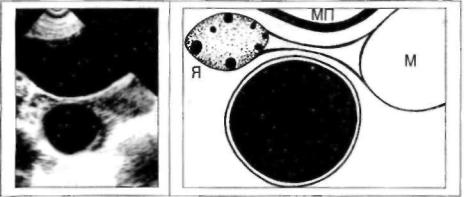

Рис. 17.

Двухкамерная

ретемционная

киста.

Диагности

ческая

ошибка

<К 2).

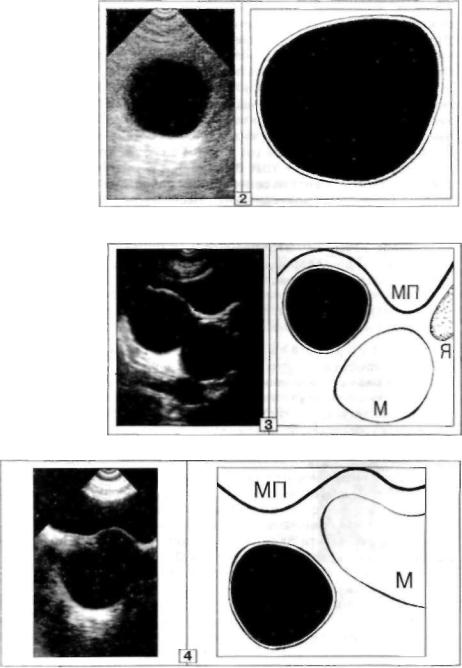

1.На уровне

левого угла М по-прежнему

в ы я в л я л о с ь

жидкостное О: двухкамерная киста (55 х 40 мм), разде/юнная на две неравные полост узкой

173

внутренней перегородкой; правильной овальной формы, стенки тонкие во всех отделах, содер

жимое однородное.

При длительной эхолокации (с учетом полученных ранее данных) обнаружить мягкотканное включение в просвете кисты, 5 месяцев тому назад расцененное как бугор тератодермоидного О, не представлялось возможным.

2. Только имея перед глазами эхограммы первого УЗИ, удалось повторить специ фический эхосрез кисты, в проекции которого сформировалось изображение, анало гичное таковому на представленных эхограммах. При этом центральный сканирующий

луч проходил точно по внутрикистозной перегородке (в толще ее), аксиальное сечение которой симулировало мягкотканное О в просвете однокамерной кисты.

Результаты последнего исследования подтвердили доброкачественный характер жидкостного О. но позволили отвергнуть диагноз "дермоидной кисты", высказано пред положение о ретенционной двухкамерной кисте (подразумевая фолликулярный генез ее),

менее вероятно - двухкамерная "простая" серозная киста.

Выполнено лапароскопичное удаление кисты, без технических трудностей. Пре

парат: тонкая фиброзная оболочка кисты с остатками внутренней перегородки, без эпи телиальной выстилки; при цитологическом исследовании эвакуированной жидкости - клеточный состав отсутствует.

Случай больной Е. показывает, что нельзя судить о природе па тологического О по одной, казалось бы удачной, эхографической про екции. В указанном наблюдении УЗ-датчик в ловких руках неискушен ного специалиста превратился в опасный инструмент, исказивший ес тественную эхокартину, что стало причиной диагностического заблуж дения. Только обьективная оценка результатов полипозиционного ска нирования, с обязательной попыткой объемного восприятия (мыслен ная голограмма) УЗ-характеристик объекта, обеспечивает адекват ный анализ визуальной информации.

У молодых женщин ретенционные кисты фолликулярной приро ды встречаются редко и чаще всего развиваются при нелеченном склерокистозе Я и распознаются в процессе комплексной диагнос тики этого заболевания.

Все перечисленные в данном разделе сведения показывают, что фолликулярные кисты, занимающие первое по частоте место среди кистозных О Я, не являются самостоятельным заболеванием, а лишь

174

следствием эндокринных нарушений, возникающих на почве других органических или функциональных заболеваний и состояний репро дуктивной системы женщины.

Серозные

(цилиоэпителиальные) кисты

("простая" или гладкостенная серозная киста, папиллярная серозная киста, рак из серозной кисты; или по классификации ВОЗ - сероз ные: цистаденома, папиллярная цистаденома и цистаденокарцинома). После фолликулярных кист занимают второе место по частоте среди всех кистозных О Я.

«Простая» серозная киста

М о р ф о л о г и я : тонкие стенки из плотной фиброзной ткани, выстланные изнутри непролиферирующим покровным эпителием труб ного типа; содержимое - серозная жидкость. Нарастание размеров ки сты обусловлено увеличением обьема жидкости за счет сецернации. При больших размерах О эпителиальная выстилка истончается и в 32% слу чаев отсутствует. Озлокачествление наблюдается редко.

К л и н и к а . Самый частый вариант серозных кист Я. Большин ство больных в возрасте от 37 до 50 лет, наиболее характерен предменопаузальный период. Признаки гормональных нарушений быва ют редко, болевые ощущения зарегистрированы у 60% пациентов. В 30%-40% случаев клинические проявления выражены в незна чительной степени или полностью отсутствуют, что является причи ной позднего обращения больных к врачу и, соответственно, больших размеров (при первичном обращении) патологического очага в МТ. При вагинальном исследовании в одной из половин МТ пальпируется патологическое О тугоэластической консистенции.

У 3 И (рис. 18-22). В подавляющем большинстве наблюдений "простые" серозные кисты Я встречаются с одной стороны, крайне редко с двух сторон. Наиболее распространен однокамерный вари ант патологического очага. Эти жидкостные О располагаются над М (справа или слева), иногда довольно высоко от уровня дна М (до 100150 мм). При таком высоком расположении кисты патологическое О лоцируется отдельно от других анатомических структур МТ. В 57% случаев "простые" серозные кисты легко смещаются при компрес-

175

сии через переднюю брюшную стенку или при перемене положения больной, что обусловлено наличием длинной ножки кисты и наблюда ется только при отсутствии спаек вокруг кисты. Форма правильная округлая, при размерах кисты более 50 мм в Д может быть овальной. Толщина сгенок от 1 до 3-4 мм, одинаковая во всех отделах кисты. Наружный и внутренний контуры четкие и ровные на всем протяже нии. В 39% случаев отмечается тяжистость внешнего контура кисты (на ограниченном участке) вследствие спаечного процесса. При на личии спаек смещаемости О при компрессии (болезненна) УЗ-датчи- ком не наблюдается. Размеры: не менее 40 мм в Д; при бессимптом ном течении заболевания размеры "простых" серозных кист могут до стигать 50-200 мм в Д. В полости О имеется жидкость однородной эхоструктуры, плотность которой соответствует содержимому МП. Внутренних включений в полости нет, структура жидкости однород ная. Ножка кисты на эхограммах не видна. Я на стороне поражения не лоцируется. Интактный Я имеет обычный вид. М не изменена. При на личии гормональных нарушений Э выражен в меньшей степени, чем должно быть по сроку менструального цикла. При больших размерах кисты МП деформируется из-за давления патологическим О. Длитель но существующие объекты могут вызывать смещение М и МП в про тивоположную сторону или вниз, в зависимости от особенностей рас положения кисты.

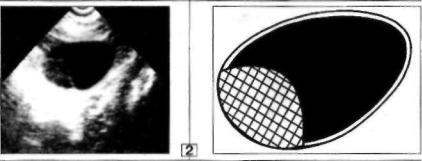

Рис. 18. "Простая" серозная киста (1, 2. 3. 4).

1. Над М, справа, имеется жидкостное О с ТОНКИМИ (2 мм) стенками. Контур его на большом протяжении ровный, лишь на ограниченном участке по медиальной стенке видна тяжистость из-за мелких линейных спаек (стрелки). Размеры 54 мм в Д. Структура со держимого однородная.

176

2. Аналогичная

киста (в области

кисты спаек нет -

контуры ровные на

всем протяжении),

расположенная на расстоянии 110 мм or уровня дна М.

На эхограмме представлено изо лированное изо бражение кисты,

на данном УЗ-сре-

зе М п МП не лоци руются.

3 и 4. Пример перемены положения кисты (на ножке) при компрессии.

3.Слева, над М

выявляется тонко

стенное жидкос тное О (47 мм в Д). УЗ -семиотика кото рого такая же, как и

впредыдущих наб

людениях.

4.Тот же случай.

При дозированном сдавлении УЗ-дат- чиком передней брюшной стенки

над кистой патоло

гический очаг сместился в левую параметральную область (вниз). Амплитуда смещения 50 мм

177

Следует отметить, что болевой синдром при "простых" сероз ных кистах развивается либо при больших размерах О (более 70 мм в Д), либо при наличии спаек. Максимальные болевые ощущения воз никают при перекруте ножки кисты, что встречается довольно редко. Специфических УЗ-симптомов перекрута ножки нет.

Размеры этих О не зависят от фазы менструального цикла, но могут нарастать из-за сецернации жидкости. "Простые" серозные кисты отличаются торпидным течением. При сохраненной внутрен ней эпителиальной выстилке жидкостное О постепенно незначитель но увеличивается в объеме (от 2 до 8% за год), что фиксируется в процессе динамического УЗИ. Выраженность увеличения размеров зависит от интенсивности сецернации жидкости эпителием кисты. В тех случаях, когда эпителиальная выстилка исчезает полностью, объем полости не меняется, что свидетельствует о превращении серозной полости в ретенционную кисту (солитарная киста без эпи телиальной выстилки). Этот процесс, с момента возникновения се розной кисты до превращения ее в ретенционное жидкостное О, длится годами и очень часто протекает бессимптомно; поэтому не должны вызывать удивления или особого беспокойства тонкостен ные однокамерные кисты, по существу являющиеся случайной УЗнаходкой, иногда выявляющиеся у пожилых (в менопаузе) женщин.

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н а я д и а г н о с т и к а .

При верификации этих кист затруднений обычно не возникает. Однако, в ряде случаев необходимо проводить дифференциальную диагностику с фолликулярными кистами. В отличие от "простых" се розных, фолликулярные кисты локализуются значительно ниже по от ношению к уровню дна М, для них характерна овальная форма, более тонкие и менее плотные стенки, меньшие размеры; изменение фор мы О при перемене положения пациентки; отсутствие спаек и, самое главное, постепенное увеличение размеров с последующей самолик видацией после месячных. Кроме того, при фолликулярных кистах почти всегда рядом с патологической полостью лоцируется нормаль ная овариальная ткань. Эхокартина "простых" серозных кист не ме няется в зависимости от фазы менструального цикла и положения больной. Характерно, что смещаемость О при сдавлении через пере днюю брюшную стенку (без изменения формы) наблюдается только при кистах этой этиологии.

Как было отмечено, "простые" серозные кисты зачастую бывают причиной болевого синдрома внизу живота или в брюшной полости. При сдавлении крупным жидкостным объектом окружающих органов и тканей или при наличии перифокальных спаек (чаще) болевые ощу-

178

щения имеют постоянный ноющий характер, а в случае перекрута нож ки развивается острый болевой синдром различной интенсивности, по типу острого живота. Своевременное распознавание причины та ких болей - прерогатива врача-УЗИ, так как в подобных наблюдениях диагностическая "цепочка" складывается следующим образом: учас тковый терапевт — хирург — гинеколог — УЗИ. Решающее слово при надлежит врачу-УЗИ, потому что высоко расположенные или легко смещаемые (возможно сочетание) кисты часто не определяются при гинекологическом исследовании и не имеют специфических прояв лений при осмотре хирурга.

Аналогичные трудности возникают и в процессе эхолокации МТ. когда находящиеся на значительном удалении от М кисты (на длин ной ножке) не попадают в сферу сканирования и остаются нераспоз нанными (рис. 19,20).

С, 54 года. Жалобы на умеренно выраженные боли, внезапно появившиеся в ле

вой половине живота. Консультирована терапевтом, высказавшем предположение об обострении хронического панкреатита. Сделано УЗИ брюшной полости и почек, пока завшее "повышение эхогенности поджелудочной железы". При осмотре хирурга выяв лена болезненность "по ходу левого фланга толстой кишки", "данных за острую хирурги ческую патологию не получено". Ирригоскопия - б е з патологии. Консультация гинеколо

га - патологии не обнаружено, но для уточнения состояния полости МТС. направлена на

УЗИ.

Выписка из протокола исследования: "Матка и яичники - картина инволютивных

изменений. Опухолевых и кистозных образований в полости малого таза нет. Рубцовых изменений не обнаружено. Асцита нет. Мочевой пузырь не изменен".

Начато лечение панкреатита. Без эффекта. Болевые ощущения не проходили и даже усилились. Появилась иррадиация болей в левую половину МТ. Заподозрена моче

каменная болезнь, но на внутривенных урограммах патологии не выявлено (анализы мочи

не изменены). По совету знакомых С. решила обследоваться (УЗИ) вакушерско-гинеко-

логическом центре.

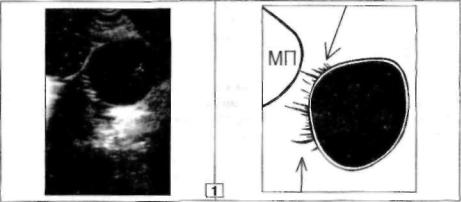

Рис. 19 Диагностическая ошибка (1, 2).

1 М небольших размеров, без узлов. Э не виден

(менопауза). Рядом с правым углом М лоцируется одно

родная ткань инволютивно измененного правого Я, 13 х 6 мм. Левый Я в полости МТ не обнаружен. При смеще

нии УЗ-датчика вверх, по ходу предполагаемого направ

ления левой собственной яичниковой связки, на рассто

янии 150 мм от левого угла М (на 2 см выше пупка), выяв

лено тонкостенное жидкостное О с однородным содер

жимым, 60 мм в Д. Дозированная компрессия УЗ-датчи- ком через переднюю брюшную стенку (резко болезнен

на) позволила легко смещать кисту (на 30-40 мм) впра

во, влево и вниз от первоначального положения. Заключение: "простая" серозная или ретенционная

киста левого Я, на длинной ножке (перекрут?).

179