4 курс / Акушерство и гинекология / Akusherstvo_Aylamazyan_2015

.pdfнакладываются лигатуры на собственные связки яичника у углов матки с обеих сторон, где лигируются яичниковые ветви (ramus ovaricus) от маточной артерии. Кроме того, производится перевязка круглых маточных связок, в толще которых проходят артерии круглых маточных связок, несущие кровь из бассейна наружной подвздошной артерии. Перевязка основных сосудов матки приводит к ее ишемии и уменьшению маточного кровотечения.

В современном акушерстве эта операция редко применяется как самостоятельная ввиду ее недостаточной эффективности, обычно она выполняется как этап перед удалением матки при атоническом кровотечении. Временная остановка кровотечения после перевязки магистральных сосудов позволяет провести восполнение кровопотери и на этом фоне приступить к удалению матки.

Надвлагалищная ампутация матки. Показания к надвлагалищной ампутации матки:

1)разрыв матки, не подлежащий зашиванию и не затрагивающий шейку матки;

2)атоническое кровотечение, не поддающееся консервативной терапии при отсутствии коагулопатии, обусловленной ДВС-синдромом;

3)истинное приращение плаценты;

4)маточно-плацентарная апоплексия при преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты;

5)множественная миома матки, требующая расширения объема оперативного вмешательства после кесарева сечения.

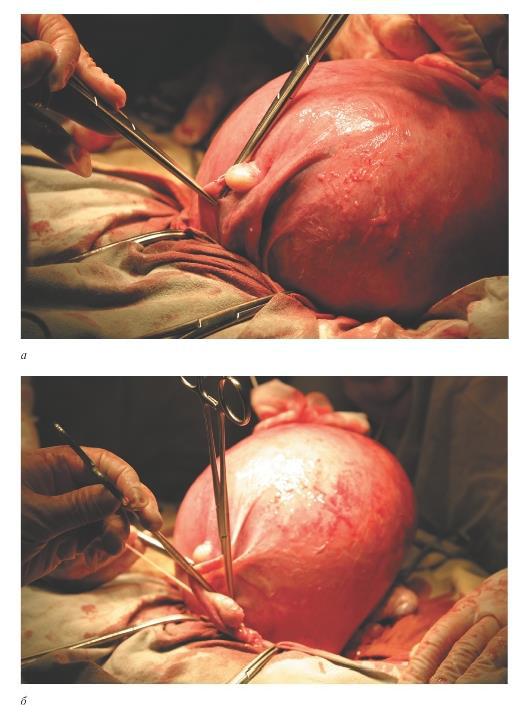

Техника операции (рис. 54.5). После вскрытия брюшной полости матка захватывается двузубыми или пулевыми щипцами, выводится в брюшную рану и отводится в сторону. После чего с противоположной стороны накладывают зажимы на круглую маточную связку, собственную связку яичника и маточный конец трубы. Для предотвращения венозного кровотечения накладывают контрзажимы. Указанные образования пересекаются между зажимами, которые заменяются лигатурами. Матка отводится в другую сторону, и перечисленные манипуляции производятся на противоположной стороне. При необходимости удалить матку с придатками зажим накладывается на подвешивающую связку яичника. При выполнении надвлагалищной ампутации матки с маточными трубами зажимы накладываются на собственную связку яичника и мезосальпинкс.

Верхний отдел широкой связки рассекают между наложенными зажимами. Затем матку оттягивают кзади, пересекают пузырно-маточную складку на всем протяжении, после этого мочевой пузырь отделяют от шейки матки. Для лигирования сосудистых пучков матку оттягивают в сторону и перпендикулярно ее ребру, несколько выше области внутреннего зева, на маточные сосуды накладывают зажим и контрзажим, сосуды перерезают и после ампутации матки лигируют. Те же манипуляции выполняются и на другой стороне. Матка отсекается от шейки на уровне внутреннего зева. На культю шейки накладываются несколько отдельных кетгутовых швов, которыми соединяют переднюю и заднюю стенки шейки матки.

641

Рис. 54.5. Надвлагалищная ампутация матки: а - наложение зажимов и пересечение круглой связки; б - наложение зажимов на собственную связку яичника и маточную трубу

642

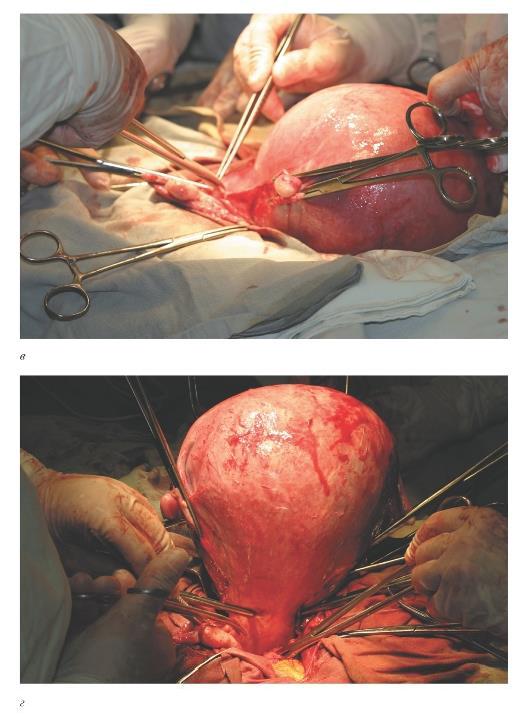

Рис. 54.5. Надвлагалищная ампутация матки: в - рассечение собственной связки яичника и маточной трубы; г - наложение зажимов на маточные сосуды

643

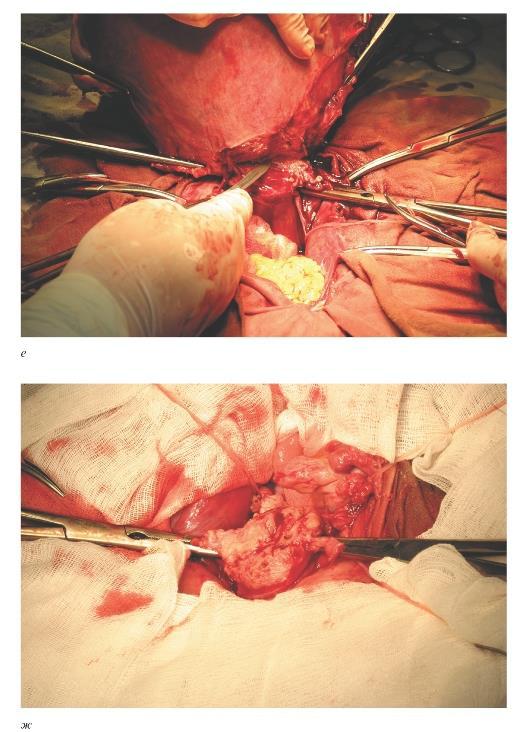

Рис. 54.5. Надвлагалищная ампутация матки: е - отсечение тела матки; ж - культя шейки матки

Перитонизацию производят за счет листков широкой маточной связки и брюшины пузырно-маточной складки непрерывным кетгутовым швом. От правого угла культи накладывается кисетный шов, в который последовательно подхватывается край заднего листка широкой связки, культи в области придатков, культя круглой маточной связки и край переднего листка широкой маточной связки. После затягивания кисетного шва культи оказываются погруженными в параметрий. Далее производится перитонизация культи шейки матки: иглой прокалывается задняя стенка культи шейки, а затем соответствующий край брюшины пузырно-маточной складки, шов затягивается и после этого накладывают следующий шов. После наложения 3-4 швов культя шейки

644

оказывается покрытой брюшиной. Затем той же лигатурой продолжают перитонизацию культей круглой связки и придатков слева с помощью кисетного шва. Послойное зашивание брюшной стенки производится после туалета брюшной полости и подсчета тампонов и инструментов.

Экстирпация матки. Основные показания к операции:

1) те же, что и к надвлагалищной ампутации матки, если одновременно с повреждением тела матки имеются повреждения или заболевания шейки (разрывы, шеечная форма миомы, полипы, предрак, рак шейки);

2)шеечная беременность;

3)отрыв матки от сводов влагалища;

4)ДВС-синдром, причиной которого являются патологические процессы в матке;

5)эндомиометрит с генерализацией инфекции.

Техника операции. Операция начинается так же, как и надвлагалищная ампутация матки. Последовательно с обеих сторон накладываются зажимы на круглые маточные связки и придатки (на подвешивающую связку яичника - при удалении придатков; на собственную связку яичника и маточный конец трубы - при удалении матки без придатков; на собственную связку яичника и мезосальпинкс - при удалении матки с маточными трубами). Указанные образования пересекают между зажимами и перевязывают. Пузырно-маточная складка рассекается и берется на провизорную лигатуру, и после отделения мочевого пузыря от шейки на всем ее протяжении между шейкой и мочевым пузырем вводится брюшное зеркало. Отсепаровка мочевого пузыря, в отличие от надвлагалищной ампутации матки, производится на большем протяжении - до области влагалищного свода.

Сосудистые пучки при экстирпации матки перевязываются значительно ниже, чем при надвлагалищной ампутации матки (лигируется основной ствол маточной артерии). На сосудистые пучки с каждой стороны накладываются два зажима Кохера: один зажим накладывается на расстоянии 1 см от ребра матки, другой - у самого ребра матки. Между зажимами сосуды перерезают и перевязывают обязательно с прокалыванием клетчатки, чтобы избежать соскальзывания лигатур. Следует помнить, что маточная артерия на уровне, соответствующем внутреннему зеву, перекрещивается с мочеточником, расположенным забрюшинно.

Далее матку оттягивают кпереди и накладывают зажимы на крестцовоматочные связки, которые затем перерезают и перевязывают. Между крестцово-маточными связками надсекают задний листок брюшины. Затем вскрывают влагалищный свод у места его прикрепления к шейке (обычно сбоку или спереди). Вскрытие производится с помощью изогнутых ножниц перпендикулярно стенке влагалища. В отверстие, сделанное в стенке влагалища, вводят на корнцанге полоску марли, пропитанную йодопироном. Тампон проталкивают корнцангом поглубже к входу влагалища и удаляют после операции. Затем циркулярно вскрываются влагалищные своды и удаляется матка. Края разрезов влагалища захватываются зажимами. Далее решается вопрос о дренировании. Если операция производится в неинфицированном случае и при хорошем гемостазе, то влагалищную трубку закрывают наглухо, после чего выполняется перитонизация. В случаях, когда имеются подозрения на инфекцию или сомнения в тщательности гемостаза, применяется метод бестампонного дренирования параметриев по Брауде, обеспечивающий отток из параметральных пространств. При этом передний листок брюшины (пузырно-маточная складка) подшивается к передней стенке влагалища, а задний листок брюшины - к задней стенке. Углы влагалищной трубки не зашиваются. Культи придатков и круглой маточной связки погружаются кисетными швами. Затем над зияющим отверстием влагалища соединяются передний и задний листки брюшины. При

645

этом брюшная полость оказывается отграниченной, а боковые параметрии остаются сообщающимися с влагалищем.

Контрольные вопросы

1.Назовите показания к ручному отделению плаценты и выделению последа.

2.Опишите технику выполнения операции ручного отделения плаценты и выделения последа.

3.Какие акушерские ситуации требуют ручного обследования полости матки?

4.Опишите технику зашивания разрывов промежности I и II степеней.

5.Опишите технику зашивания разрыва промежности III степени.

6.Опишите технику наложения швов при разрыве шейки матки.

7.Назовите показания к надвлагалищной ампутации матки в акушерской практике.

8.Назовите этапы выполнения надвлагалищной ампутации матки.

9.Назовите показания к экстирпации матки в акушерской практике.

ГЛАВА 55. ОБЕЗБОЛИВАНИЕ АКУШЕРСКИХ ОПЕРАЦИЙ

В современном акушерстве используются различные виды анестезиологического пособия: местная и общая анестезия. Разновидность методов местной анестезии зависит от способа и уровня воздействия местными анестетиками на те или иные структуры периферической нервной системы. Наиболее часто в акушерстве применяют инфильтрационную и некоторые методы регионарной анестезии: эпидуральную, спинальную, каудальную, проводниковую. Под общей анестезией понимают состояние, характеризующееся отсутствием болевых ощущений с одновременной потерей или сохранением других видов чувствительности у подвергающейся оперативному лечению пациентки, которое достигается путем влияния фармакологических средств общего действия на ЦНС. В акушерской анестезиологии используют ингаляционную и неингаляционную общую анестезию, с искусственной вентиляцией легких или с сохранением спонтанного дыхания.

Ни один из имеющихся в арсенале анестезиолога-реаниматолога методов анестезии не является идеальным в акушерстве. С целью повышения безопасности анестезии и минимизации ее влияния на плод и новорожденного все чаще операции выполняются в условиях комбинированной или сочетанной анестезии. Под комбинированной анестезией понимают одновременное или последовательное применение разных ее методов, относящихся к одному ее виду. Например, для местной - эпидурально-спинальная анестезия, для общей - ингаляционная и неингаляционная. Под сочетанной анестезией понимают одновременное использование методов анестезии, принадлежащих к разным ее видам - местной и общей.

Основой выбора анестезиологического пособия при акушерских операциях является принцип дифференцированного подхода, при котором учитываются характер акушерской и экстрагенитальной патологии, показания к оперативному вмешательству, степень срочности операции, особенности применяемых для анестезии медикаментозных средств и их влияние на сократительную функцию матки, состояние беременной, роженицы и плода.

646

55.1. Анестезия при кесаревом сечении

Согласно статистике, несмотря на общее снижение уровня материнской смертности, доля летальных исходов, причиной которой послужила анестезия, остается практически на прежнем уровне (7-9%). Причинами смерти, прямо связанными с анестезией, чаще всего являются трудная и необычная интубация, аспирация желудочного содержимого в трахеобронхиальное дерево с развитием аспирационного пульмонита. Риск летального исхода, ассоциированного с общей анестезией, в несколько раз выше такового при регионарной анестезии.

Вне зависимости от выбранного метода анестезии роженицам часто необходимо проведение предоперационной подготовки с целью уменьшения риска предстоящей операции и обеспечения благоприятного течения послеоперационного периода. Заключительным этапом предоперационной подготовки является премедикация.

Для премедикации накануне оперативного вмешательства пациенткам обязательно назначаются антагонисты Н2-рецепторов (фамотидин), антациды (цитрат натрия) и препараты, улучшающие моторику желудка (метоклопрамид). Последний оказывает также центральное действие как антиэметик. Антихолинергические средства (атропин, метацин) используют с целью достижения ваголитического и антиэметического эффекта, уменьшения слюноотделения, снижения реактивности дыхательных путей при интубации, а также седации и амнезии. Бензодиазепины и закись азота оказывают тератогенное действие, поэтому в течение I триместра беременности от их использования следует отказаться. Наркотические анальгетики в составе премедикации применяться не могут изза их угнетающего действия на дыхание. Для подавления реактивности симпатической нервной системы, особенно у беременных с гестозом или сопутствующей кардиальной патологией, можно назначать в схему церебральные α1-адреноагонисты (клонидин), препараты, повышающие устойчивость тканей к гипоксии (антагонисты кальция - нифедипин). Риск аспирации и регургитации снижается при предварительном опорожнении желудка при помощи зонда, создании возвышенного положения туловища и головы, проведении преоксигенации, отказе от ручной вентиляции перед интубацией, быстрой последовательной индукции анестезии.

При выборе метода анестезии следует принимать во внимание следующие обстоятельства:

1) наличие факторов риска (возраст матери, отягощенный акушерский и анестезиологический анамнез, преждевременные роды, предлежание плаценты или отслойка нормально расположенной плаценты, синдром аортокавальной компрессии, преэклампсия, экстрагенитальная сопутствующая патология, ожирение, осложнения предшествовавших или текущей беременности);

2)выраженность изменений в организме матери, связанных с беременностью;

3)состояние плода;

4)характер предстоящей операции (плановая, срочная или экстренная);

5)профессиональную подготовку и опыт анестезиолога, наличие соответствующего оборудования для анестезии и мониторинга состояния матери и плода;

6)желание пациентки.

Чтобы принять правильное решение и предпочесть тот или иной метод анестезии, необходимо учитывать достоинства и недостатки каждого из них. При плановой или срочной операции кесарева сечения более безопасной является регионарная анестезия (эпидуральная или спинальная).

Эпидуральная анестезия

647

Преимущества эпидуральной анестезии:

1) сохранение сознания во время операции позволяет роженице присутствовать при рождении ребенка и уменьшает риск возникновения осложнений, обусловленных невозможностью интубации трахеи или развитием аспирационного пульмонита;

2) относительная стабильность сердечно-сосудистой системы вследствие постепенного развития эпидурального блока, в отличие от гипертензивного ответа гемодинамики на индукцию при общей анестезии и гипотензивной реакции на симпатолитический эффект спинальной анестезии;

3)относительное сохранение двигательной способности, несмотря на адекватную сенсорную блокаду;

4)отсутствие рефлекторных реакций и раздражения верхних дыхательных путей;

5)возможность пролонгировать длительность анестезии на любой желаемый период при осложненном оперативном вмешательстве с помощью дополнительного введения раствора местного анестетика по эпидуральному катетеру. Часто эпидуральная анестезия, начатая по поводу обезболивания родов, может быть продолжена на время выполнения кесарева сечения и для эффективного обезболивания в послеоперационном периоде;

6)существенное снижение риска возникновения в послеоперационном периоде постпункционной головной боли.

К недостаткам эпидуральной анестезии следует отнести риск непреднамеренного внутрисосудистого введения местного анестетика в дозе, оказывающей токсическое действие на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы. Идентификация эпидурального пространства является технически более сложной методикой, чем субарахноидальная пункция. Кроме того, прокол твердой мозговой оболочки более толстой иглой для эпидуральной анестезии может приводить к сильным постпункционным головным болям, а ошибочное введение местного анестетика субарахноидально может привести к тотальному спинальному блоку (возникают остановка дыхания и резкая гипотония, которые приводят к остановке кровообращения). Вследствие латерального смещения катетера или недостаточного распространения местного анестетика в эпидуральном пространстве может иметь место односторонняя или мозаичная аналгезия. Осложнениями эпидуральной анестезии могут быть отрыв катетера, эпидуральная гематома, эпидуральный абсцесс, аллергические реакции, неврологические осложнения (нейропатия, повреждение спинного мозга, изолированное повреждение нервного корешка вследствие травматизации иглой или катетером). Спинальная анестезия

Преимущества спинальной анестезии:

1) адекватная аналгезия, особенно при использовании местного анестетика (лидокаин, бупивакаин, ропивакаин) в комбинации с клофелином♠ и морфином (фентанилом);

2)быстрое начало (уже через 3-5 мин от начала анестезии может быть начато оперативное вмешательство, в то время как для эпидуральной анестезии требуется более длительный интервал времени);

3)более простое техническое исполнение благодаря возможности точно определить конечный ориентир места введения иглы;

4)отсутствие системной токсичности;

5)сокращение объема операционной кровопотери, поскольку обеспечивается более низкий уровень артериального давления, симпатолитический эффект спинальной анестезии приводит к перераспределению крови в сосудистом русле;

648

6)глубокая релаксация мускулатуры в блокированных сегментах;

7)снижение риска тромбоза глубоких вен нижних конечностей и частоты эмболических осложнений;

8)сохранение сознания у пациентки во время операции и возможность раннего грудного вскармливания;

9)ранняя активизация женщины после оперативного вмешательства является одним из лучших факторов профилактики послеоперационных осложнений;

10)отсутствие медикаментозной депрессии новорожденных, что особенно важно в случаях задержки внутриутробного развития плода и при преждевременных родах;

11)снижение стоимости анестезиологического пособия и снижение затрат на лечение осложнений анестезии в сравнении с общей анестезией.

К недостаткам спинальной анестезии следует отнести ограниченную свойствами местного анестетика продолжительность ее действия, а также выраженные гемодинамические реакции (гипотензия, брадикардия), вызванные симпатической блокадой. Увеличения длительности анестезии добиваются использованием комбинированной спинально-эпидуральной методики или комбинацией местных анестетиков длительного действия с адъювантами (клофелин♠, фентанил, адреналин♠). Снижение артериального давления может быть уменьшено с помощью профилактических мер, к которым относят: увеличение объема циркулирующей крови путем инфузии коллоидных или кристаллоидных растворов в объеме 400-800 мл, смещение матки влево, эластическая компрессия нижних конечностей, введение вазопрессорных средств (эфедрин, мезатон♠). Кроме того, осложнениями спинальной анестезии могут быть тошнота, постпункционная цефалгия, эпидуральная или спинномозговая гематома, спинномозговой абсцесс или менингит, нейропатии, аллергические реакции.

Таким образом, с учетом указанных выше достоинств и недостатков разных методов регионарной анестезии, наиболее предпочтительной для кесарева сечения является спинальная анестезия. Эпидуральная анестезия более целесообразна в случаях, когда она уже использовалась для обезболивания предыдущего этапа родов, а также в случаях высокого риска гемодинамической нестабильности, например на фоне гестоза. При проведении регионарной анестезии обязательно наличие соответствующих средств и оборудования для сердечно-легочной реанимации.

Абсолютные противопоказания к регионарной анестезии:

1)отказ пациентки;

2)гнойничковые высыпания и воспалительные процессы на кожном покрове в области предполагаемой пункции и прилегающих областях до 20 см в диаметре;

3)сепсис;

4)острая гиповолемия, геморрагический шок;

5)судорожный синдром, эклампсия;

6)острые органические заболевания ЦНС инфекционной и неинфекционной

природы;

7)аллергия на местный анестетик;

8)нарушения системы регуляции агрегатного состояния крови, коагулопатия (протромбиновый индекс меньше 50%, количество тромбоцитов меньше 100х109/л, содержание фибриногена меньше 1 г/л, время кровотечения больше 10 мин), проводимая антикоагулянтная терапия гепарином♠, аспирином♠.

Относительные противопоказания к эпидуральной анестезии:

649

1)деформация позвоночника;

2)тяжелый дистресс плода (критический кровоток в артерии пуповины, синдром задержки развития плода III степени, длительная брадикардия);

3)выраженная симптоматика аортокавальной компрессии;

4)предполагаемая большая кровопотеря при операции (предлежание плаценты, миома матки и пр.);

5)заболевания ЦНС, повышенное внутричерепное давление, эпилепсия, менингит, полиомиелит, сосудистые заболевания мозга, упорные головные боли, остеохондроз с корешковым синдромом;

6)клинические признаки обострения хронических инфекций или острые инфекционные заболевания, гипертермия в родах (температура выше 37,5 °С).

Выбор в пользу общей анестезии осуществляется при наличии противопоказаний к регионарной анестезии.

Общая анестезия с интубацией трахеи и искусственной вентиляцией легких

Данный метод, благодаря возможности быстрой индукции анестезии и высокой ее надежности, имеет решающее превосходство над регионарными методиками при экстренном кесаревом сечении (например, при внезапной критической гипоксии плода, разрыве матки), а также в тех случаях, когда ожидается значительная кровопотеря (отслойка нормально расположенной плаценты, гипотония матки, ДВС-синдром и др.). Общая анестезия также показана при следующих ситуациях:

•гемодинамически значимая гиповолемия при отсутствии времени на ее коррекцию;

•клинически значимые проявления синдрома аортокавальной компрессии;

•эклампсия;

•выраженная кардиальная патология (тяжелая ИБС, клапанные пороки сердца (митральный стеноз), атриовентрикулярная блокада, синдром слабости синусного узла);

•категорический отказ пациентки от проведения операции в условиях регионарной анестезии;

•неуравновешенная психика роженицы. Преимущества общей анестезии:

1)быстрая индукция, а значит, операцию можно выполнять незамедлительно, что является особенно важным при экстренной клинической ситуации;

2)общая анестезия позволяет обеспечить полную интраоперационную аналгезию и

амнезию;

3)полная мышечная релаксация и отсутствие сознания у больной обеспечивают хорошие условия для работы хирургической бригады;

4)стабильность сердечно-сосудистой системы, возможность контроля и управления ее функциями. По сравнению с регионарной анестезией, как правило, не бывает артериальной гипотензии в предоперационном периоде, что особенно важно для выполнения кесарева сечения на фоне внутриутробной гипоксии плода и тяжелой

сердечной патологии матери;

5)быстрое купирование судорог при эклампсии (анестетиком выбора при индукции анестезии является натрия тиопентал в дозе 4-5 мг/кг);

6)позволяет осуществить надежную защиту и контроль дыхательных функций (адекватная оксигенация и вентиляция).

650