4 курс / Акушерство и гинекология / Akusherstvo_Aylamazyan_2015

.pdf49.2. Вакуум-аспирация

Искусственный аборт с помощью вакуум-аспирации производится в ранние сроки беременности (при задержке менструации до 3 нед). Для подтверждения наличия беременности используются определение хорионического гонадотропина человека в крови или моче и ультразвуковое исследование. Метод вакуум-аспирации плодного яйца основан на создании в полости матки равномерного отрицательного давления, в результате чего плодное яйцо, имеющее слабую связь со стенкой матки в ранние сроки беременности, легко отделяется. Вакуум-аспирация является более щадящим методом по сравнению с выскабливанием полости матки, так как сопровождается минимальной кровопотерей и травматизацией тканей. Противопоказания и подготовка к операции аналогичны таковым при искусственном аборте при сроке беременности до 12 нед, проводимом с помощью выскабливания матки.

Техника операции. При первой беременности для расширения цервикального канала используются виброрасширители наименьшего размера или расширители Гегара до № 7. У повторнобеременных, имевших в анамнезе роды, вакуум-аспирация обычно проводится без расширения канала шейки матки. В матку вводится канюля (металлическая или полиэтиленовая), после чего включается электронасос и в полости матки создается отрицательное давление, равное 0,5-0,6 атм. Осторожными круговыми движениями последовательно инструментом обходят всю полость матки таким образом, чтобы овальное отверстие канюли соприкасалось со стенками матки. Плодное яйцо отслаивается, аспирируется и поступает в резервуар. Количество аспирационных масс не превышает 15-20 мл. Вакуум-аспирация для прерывания беременности может проводиться в амбулаторных условиях. Операция малоболезненна и не требует общего обезболивания. Она может быть проведена под местной анестезией. В течение 2 ч после операции показано наблюдение за больной.

49.3.Прерывание беременности с помощью антагонистов прогестерона

Впоследние годы широкое применение в клинической практике находят щадящие методы прерывания беременности ранних сроков. В 1980 г. синтезирован первый антагонист прогестерона - мифепристон. Антагонисты прогестерона (антигестагены, антипрогестины) - особая группа биологически активных веществ, подавляющих на

уровне рецепторов действие прогестерона.

Мифегин♠ (мифепристон) в дозе 600 мг назначают совместно с простагландинами с целью прерывания беременности до 49 дней гестации. Самопроизвольный выкидыш происходит в течение ближайших нескольких дней. Произошедший полный выкидыш подтверждается с помощью ультразвукового исследования (УЗИ).

Применение антагонистов прогестерона для прерывания беременности ранних сроков позволяет:

•избежать рисков, связанных с хирургическим вмешательством и анестезией;

•исключить (значительно уменьшить) опасность восходящей инфекции;

•исключить внутривенно инъекции и тем самым риск заражения гепатитом В, С, вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);

•избежать механического повреждения базального слоя эндометрия. Эффективность применения антагонистов прогестерона в сочетании с простагландинами для прерывания беременности раннего срока достигает 98%.

561

49.4.Искусственное прерывание беременности в поздние сроки

Впоздние сроки прерывание беременности производят по медицинским показаниям. Искусственное прерывание беременности производится при сроках до 22 нед. Медицинские показания устанавливает комиссия в составе врача акушера-гинеколога, врача по специальности, к профилю которой относится заболевание беременной, и руководителя учреждения. Беременной выдается заключение с указанием клинического диагноза, заверенное подписями указанных специалистов и печатью учреждения. Прерывание беременности в поздние сроки имеет более значительный риск осложнений по сравнению с таковым в I триместре. Для прерывания беременности во II триместре могут быть использованы консервативные (применение простагландинов) или хирургические (расширение шейки матки и одномоментная инструментальная эвакуация плодного яйца, абдоминальное кесарево сечение) методы.

Применение простагландинов. С целью прерывания беременности используются простагландины групп Е2 и F2α, оказывающие выраженный утеротонический эффект, вводят интраамниально, внутривенно и вагинально. Интраамниальное введение простагландинов, которое выполняется трансабдоминальным, трансвагинальным (через передний или задний свод влагалища) или трансцервикальным способом, является наиболее эффективным методом прерывания беременности в поздние сроки. Оптимальная доза простагландинов F2α при интраамниальном введении составляет 25 мг через каждые 6 ч или 40-50 мг при однократном введении. При недостаточной эффективности введенных интраамниально препаратов проводится внутривенная инфузия простагландинов. Примерно у трети женщин простагландины вызывают побочные реакции. При возникновении брадикардии, бронхоспазма, гипотензии применяются β-адреномиметики, адреналин, атропин, глюкокортикоиды. Тошнота, рвота, боли в эпигастральной области обычно купируются спазмолитическими, анальгетическими и нейролептическими средствами. Чрезмерная сократительная активность матки, которая может привести к тетанусу, регулируется токолитическими препаратами и средствами, ингибирующими эндогенные простагландины (индометацин, ацетилсалициловая кислота).

Противопоказаниями к применению простагландинов для прерывания беременности являются органические заболевания сердца в стадии декомпенсации, гипертензия, тяжелая патология органов дыхания, почек, печени, крови, аллергические заболевания.

Для индукции позднего аборта в комбинации с простагландинами используются антагонисты прогестерона (мифепристон). Эффективность простагландинов также может быть увеличена за счет предварительной подготовки шейки матки с помощью натуральных (ламинарии) или синтетических (ламицель и др.) гигроскопических дилататоров. Ламинарии (сухие стебли морских водорослей) абсорбируют воду из ткани шейки и увеличивают ее диаметр в 3-5 раза в течение 4-12 ч. Синтетические дилататоры изготавливаются из гидрофильных полимеров.

Расширение шейки матки и одномоментная инструментальная эвакуация плодного яйца чаще используются для прерывания беременности сроком 13-16 нед. После подготовки шейки матки (с помощью натуральных или синтетических дилататоров; мифепристона или вагинального геля с простагландином Е2) проводится инструментальная эвакуация плодного яйца и выскабливание полости матки. Эхографический контроль выполнения операции позволяет повысить ее безопасность.

Абдоминальное кесарево сечение с целью прерывания беременности применяется только у больных, имеющих показания к срочному родоразрешению или, что значительно реже, противопоказания к использованию других методов прерывания беременности.

562

Кесарево сечение является методом выбора в случаях необходимости выполнения стерилизации или оперативных вмешательств на органах малого таза (при наличии кисты яичников, миомы и т. п.). Операция проводится под перидуральной анестезией или эндотрахеальным наркозом.

Контрольные вопросы

1.Назовите виды искусственных абортов.

2.Перечислите противопоказания к выполнению искусственного аборта.

3.Перечислите медицинские показания к выполнению искусственного аборта.

4.Опишите методику выполнения искусственного аборта - операции прерывания беременности до 12-недельного срока.

5.Назовите осложнения искусственного аборта.

6.Опишите особенности техники выполнения искусственного аборта с помощью вакуум-аспирации плодного яйца.

7.Назовите особенности медикаментозного метода прерывания беременности с помощью антагонистов прогестероновых рецепторов и простагландинов Е.

ГЛАВА 50. ОПЕРАЦИИ, ИСПРАВЛЯЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛОДА

Операции, |

исправляющие |

неправильные |

положения |

плода, |

называются акушерским поворотом.Посредством акушерского поворота |

плод из |

|||

поперечного или косого переводится в физиологическое продольное положение. Акушерский поворот может выполняться и при продольном положении плода, в этом случае его целью является изменение предлежания плода.

Существуют две разновидности акушерских поворотов: наружные и наружновнутренние (комбинированные). Наружным поворотом называются операции, выполняемые при беременности с помощью только наружных приемов, осуществляемых через переднюю брюшную стенку. При наружно-внутреннем повороте, производимом в родах, одна рука акушера вводится в матку, а другая (наружная) помогает производить поворот через переднюю брюшную стенку.

Акушерские повороты производятся на головку или на тазовый конец. Поворот на головку может быть произведен только при наружном акушерском повороте. Поворот на тазовый конец выполняется посредством двух разновидностей акушерских поворотов. Наружный поворот на тазовый конец возможен при косом положении плода, в случаях, когда тазовый конец плода лежит ближе к входу в таз. Комбинированный наружновнутренний поворот всегда производится на тазовый конец, точнее на ножку плода. Другие варианты поворотов на тазовый конец: поворот на обе ножки плода и поворот на ягодицы - выполняются крайне редко.

Наружный акушерский поворот на головку

Показаниями к наружному акушерскому повороту на головку являются следующие: поперечное и косое положения и тазовое предлежание плода. Для выполнения поворота необходимы следующие условия:

1)срок беременности 34-36 нед;

2)удовлетворительное состояние беременной и плода;

563

3)податливость брюшной стенки и отсутствие напряжения матки;

4)достаточная подвижность плода, отсутствие признаков маловодия и, тем более, излития вод.

Противопоказаниями к выполнению наружного поворота являются осложнения беременности (гестоз, угроза прерывания беременности, многоводие, маловодие, аномалии расположения плаценты); отягощенный акушерский анамнез (выкидыши, преждевременные роды), многоплодие; сужение таза II степени и более; патология матки (пороки развития, рубцы после операций, миома матки); заболевания сердечнососудистой системы, почек.

Наружный поворот производится натощак, накануне операции очищается кишечник, перед операцией опорожняется мочевой пузырь. Беременная лежит на твердой кушетке в горизонтальном положении. Врач садится с правой стороны от женщины. Определяется положение, позиция, вид и предлежание плода. Общим правилом для наружного поворота является производство поворота плода смещением ягодиц в сторону спинки, спинки - в сторону головки, головки - к брюшной стенке плода.

Техника операции наружного поворота на головку при поперечном и косом положениях плода.Руки акушера располагаются на головке и тазовом конце плода. Головку плода медленно смещают в подвздошную область, затем к входу в малый таз. Вторая рука смещает тазовый конец плода к дну матки.

В случаях поперечного или косого положения, когда спинка плода обращена к входу в малый таз, поворот плода на головку приведет к ее разгибанию и формированию разгибательного вставления головки. Чтобы избежать этого, поворот производится на тазовый конец или продолжается дальше на 270°, и операция заканчивается поворотом на головку.

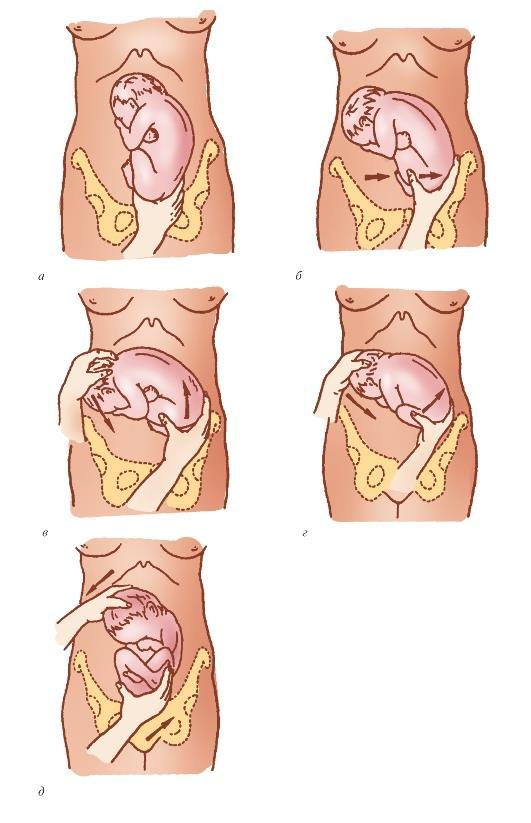

Техника операции наружного профилактического поворота на головку при тазовом предлежании плода (рис. 50.1). Наружный поворот на головку при тазовом предлежании плода предложен Б. А. Архангельским для профилактики осложнений родов, возникающих при тазовых предлежаниях плода.

Показанием к операции является тазовое предлежание плода. Необходимо соблюдение условий и исключение противопоказаний для наружного акушерского поворота. Поворот производится соответственно общему правилу - в направлении от тазового конца в сторону спинки, спинки - в сторону головки и головки - к входу в малый таз по стенке матки, противоположной позиции плода. Первый момент операции состоит в охватывании рукой ягодиц плода и отведении их от входа в малый таз, чтобы добиться их подвижности. После этого ягодицы смещаются в сторону, соответствующую позиции плода: при первой позиции - в сторону левой подвздошной области, при второй - в сторону правой подвздошной области. Начинать поворот со смещения головки не рекомендуется, так как давление, оказываемое на головку, передается на тазовый конец плода, который при этом опускается к входу в таз и становится менее подвижным.

После отведения ягодиц от входа в малый таз другой рукой акушер охватывает головку со стороны подзатылочной области и смещает ее в сторону, противоположную позиции плода. При первой позиции левая рука акушера охватывает головку и смещает ее в правую сторону матери, правая рука поднимает тазовый конец плода по левому ребру матки. При второй позиции правая рука акушера смещает головку в левую сторону матери, а левая рука поднимает тазовый конец по правому ребру матки. При возникновении напряжения матки манипуляции временно прекращаются, руки акушера при этом остаются в том же положении, чтобы закрепить выполненную часть поворота. Момент операции, когда плод оказывается в положении, близком к поперечному, является наиболее ответственным. Его необходимо производить при полном расслаблении матки и

564

брюшной стенки, чтобы более бережно преодолеть поперечное положение и продолжить поворот на головку.

Рис. 50.1. Наружный профилактический поворот: а - отведение ягодиц от входа в таз; б - отведение ягодиц в сторону левой подвздошной области; в - смещение ягодиц по левой поверхности матки вверх, а головки - в противоположном направлении; г - смещение ягодиц в сторону почки и захват головки; д - охват головки при заднем виде

565

Когда головка оказалась над входом в таз, руки акушера перемещаются на боковые стороны живота, как при втором акушерском приеме. При этом выполняются движения от пупка кзади, одновременно матка слегка сдавливается с боковых сторон.

Техника поворота при заднем виде тазового предлежания более простая, так как головка обращена к брюшной стенке и легче захватывается рукой акушера. После выполнения поворота необходимо проверить сердцебиение плода.

В современном акушерстве операция наружного профилактического поворота выполняется редко в связи с недостаточной ее эффективностью (рецидивы тазового предлежания) и опасностью осложнений (преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, преждевременные роды, разрыв матки).

Внутренний поворот плода

Внутренний поворот плода, при котором рука акушера вводится в матку или во влагалище, может быть выполнен в двух вариантах: при полном и неполном раскрытии маточного зева. При полном открытии маточного зева выполняется классический наружно-внутренний (комбинированный) акушерский поворот плода на ножку, после которого обычно производится извлечение плода за тазовый конец. В отличие от других вариантов акушерского поворота эта операция имеет практическое значение в современном акушерстве. При неполном раскрытии маточного зева в матку вводятся только два или три пальца и выполняется ранний комбинированный поворот (по Брекстону-Гиксу) плода на ножку. Этот вариант поворота практического применения в современном акушерстве не имеет.

Классический акушерский поворот плода на ножку при полном открытии маточного зева

В современном акушерстве показанием к этой операции является наличие поперечного или косого положения плода. Поворот может быть выполнен при наличии следующих условий:

1)полное раскрытие маточного зева;

2)подвижность плода в матке (плодный пузырь цел или только что произошло его вскрытие);

3)соответствие размеров плода и таза матери.

Противопоказаниями к выполнению классического акушерского поворота являются следующие: угрожающий разрыв матки, запущенное поперечное положение плода, наличие рубца на матке, анатомически узкий таз (любой степени) или другие препятствия для родоразрешения через естественные родовые пути (гидроцефалия плода, стриктуры влагалища).

Подготовка к операции включает мероприятия, необходимые для влагалищных операций. Беременную укладывают на рахмановскую кровать или операционный стол в положении на спине с согнутыми в тазобедренных и коленных суставах ногами. Проводится тщательная дезинфекция наружных половых органов, внутренних поверхностей бедер и передней брюшной стенки. Руки акушера обрабатываются как для полостной операции. С помощью наружных приемов и влагалищного обследования подробно изучаются положение, позиция, вид плода и состояние родовых путей. В случае если околоплодные воды целы, плодный пузырь вскрывается непосредственно перед проведением поворота. Поворот производится под анестезией, которая должна обеспечить полноценное расслабление матки и мышц передней брюшной стенки.

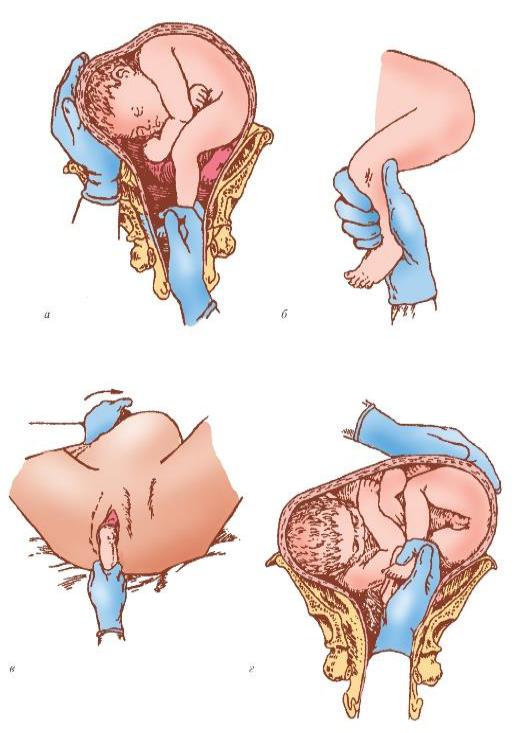

Техника операции. Операция комбинированного акушерского поворота плода на ножку включает три этапа: выбор внутренней руки и ее введение в матку; нахождение и захват ножки плода; собственно поворот (рис. 50.2).

566

I этап. В матку может быть введена любая рука акушера, однако более легко производится поворот при введении руки, одноименной позиции плода: при первой позиции - левой руки, а при второй - правой. Кисть руки вводится сложенной в виде конуса (пальцы вытянуты, концы их касаются друг друга). Другой рукой раздвигают половую щель. Сложенную внутреннюю руку вводят во влагалище в прямом размере выхода таза, затем легкими винтообразными движениями рука переводится из прямого размера в поперечный, одновременно продвигаясь до внутреннего зева. Как только кисть внутренней руки целиком введена во влагалище, наружную руку перемещают на дно матки.

II этап. Продвижению руки в полости матки может препятствовать плечико плода (при поперечном положении) или головка (при косом положении плода). При этом необходимо внутренней рукой переместить головку плода в сторону спинки или захватить плечико и осторожно отодвинуть его в сторону головки.

Производя II этап операции, следует помнить, что в настоящее время принципиально принято производить поворот на одну ножку. Неполное ножное предлежание плода является более благоприятным для течения родового акта, чем полное ножное, так как согнутая ножка и ягодицы плода представляют более объемную часть, лучше подготавливающую родовые пути для прохождения последующей головки.

Выбор ножки, которую следует захватить, определяется видом плода. При переднем виде захватывается нижележащая ножка, при заднем - вышележащая. При соблюдении этого правила поворот завершается в переднем виде плода. Если ножка выбрана неправильно, то рождение плода будет происходить в заднем виде, что потребует поворота в передний вид, так как роды в заднем виде при тазовых предлежаниях плода через естественные родовые пути невозможны.

Существуют два способа отыскивания ножки: короткий и длинный. При первом рука акушера продвигается непосредственно со стороны животика плода к тому месту, где предположительно находятся ножки плода. Более точным является длинный способ отыскивания ножки. В случаях, когда неясно, где находятся ягодицы, доходят до подмышечной области плода, затем внутренняя рука акушера постепенно скользит по боковой поверхности туловища плода до ягодичной области, далее к бедру и голени. При этом способе рука акушера не теряет связи с частями плода, что позволяет хорошо ориентироваться в полости матки и правильно отыскивать нужную ножку. В момент отыскивания ножки наружная рука лежит на тазовом конце плода, стараясь приблизить его к внутренней руке.

567

Рис. 50.2. Комбинированный акушерский поворот плода на ножку: а - ножка захвачена двумя пальцами; б - ножка захвачена всей рукой; в - ножка выведена до колена; г - захватывание вышележащей ножки при заднем виде поперечного положения

После нахождения ножки ее захватывают двумя пальцами внутренней руки (указательным и средним) в области лодыжек или всей кистью. Захват ножки всей кистью является более выгодным, так как ножка при этом прочно фиксируется, а рука акушера не так быстро устает, как при захватывании двумя пальцами. При захвате голени всей кистью акушер располагает вытянутый большой палец вдоль икроножных мышц таким образом, чтобы он достигал подколенной ямки, а остальные четыре пальца обхватывают голень спереди. Голень, таким образом, как бы заключается в шину по всей длине, что предупреждает ее перелом.

568

III этап. Производится собственно поворот, который осуществляется путем низведения ножки после ее захватывания. Наружной рукой одновременно головка плода отводится к дну матки. Тракции проводятся в направлении проводной оси. Поворот считается законченным, когда из половой щели выведена ножка до коленного сустава и плод принял продольное положение. После этого роды могут быть предоставлены естественному течению, если нет показаний для срочного окончания родового акта. Однако чаще вслед за поворотом выполняется извлечение плода за тазовый конец.

После комбинированного акушерского поворота необходимо производить операцию ручного обследования полости матки.

При выполнении поворота может возникнуть ряд трудностей и осложнений.

1.Ригидность мягких тканей родового канала, спазм маточного зева, которые устраняются применением адекватного обезболивания, спазмолитиков, перинеотомии.

2.Выпадение ручки, выведение ручки вместо ножки. В этих случаях вправление ручки является ошибочным, на нее надевается петля, с помощью которой ручка отодвигается во время поворота в сторону головки.

3.Разрыв матки является наиболее опасным осложнением, которое может возникнуть во время поворота. Строгий учет противопоказаний к выполнению операции, тщательное обследование роженицы (высота стояния пограничной борозды), применение наркоза являются необходимыми для профилактики этого грозного осложнения.

4.Выпадение петли пуповины после окончания поворота требует обязательного последующего извлечения плода.

5.Острая гипоксия плода, родовая травма, интранальная гибель плода - частые осложнения внутреннего акушерского поворота, которые обусловливают в целом неблагоприятный прогноз этой операции для плода. В связи с чем в современном акушерстве классический наружно-внутренний поворот выполняется редко, в основном в

случаях, когда невозможно проведение кесарева сечения.

6. Инфекционные осложнения, которые могут развиться в послеродовом периоде, также ухудшают прогноз внутреннего акушерского поворота.

Контрольные вопросы

1.Назовите показания к наружному акушерскому повороту плода на головку.

2.Какие условия необходимы для выполнения наружного профилактического поворота плода на головку?

3.Назовите условия для классического внутреннего поворота плода на ножку.

4.Назовите противопоказания к классическому повороту плода на ножку.

5.Какие осложнения могут возникнуть при проведении классического поворота плода на ножку?

569

ГЛАВА 51. ОПЕРАЦИИ, ПОДГОТАВЛИВАЮЩИЕ РОДОВЫЕ ПУТИ

Операции, |

подготавливающие |

родовые |

пути, |

а |

именно |

- |

|

амниотомия (искусственное |

вскрытие |

плодного |

пузыря) |

и рассечение |

|||

промежности, относятся к наиболее часто применяемым в родах пособиям. В истории акушерства спектр операций, подготавливающих родовые пути, был значительно шире. Помимо названных, к этим операциям относились кольпейриз и метрейриз, рассечение шейки матки, кожно-головные щипцы. Высокий риск осложнений при выполнении этих пособий полностью исключил их из арсенала современного оперативного акушерства. Кольпейриз и метрейриз не применяются в настоящее время ввиду опасности восходящей инфекции, грозящей тяжелыми гнойно-септическими осложнениями. Метод инструментального рассечения шейки матки опасен не только кровотечением, но и разрывом матки, в связи с чем ни в одной акушерской ситуации не оправдано его выполнение. Операция наложения кожно-головных щипцов ввиду ее травматичности для плода противоречит современным принципам перинатального акушерства, поэтому используется в редких случаях - только при мертвом или нежизнеспособном плоде.

Амниотомия (рис. 51.1) - искусственное вскрытие плодного пузыря. В зависимости от срока ее выполнения амниотомия может быть преждевременной, ранней, своевременной и запоздалой. Это деление соответствует вариантам излития околоплодных вод. Преждевременной называется амниотомия, проведенная до начала родов. Если амниотомия выполнена в интервале от начала родов до 7 см раскрытия маточного зева, она относится к ранней. Своевременной называется амниотомия, произведенная в конце первого периода родов, а именно при раскрытии маточного зева от 7 см до полного. При запоздалом выполнении амниотомии околоплодные воды изливаются во втором периоде родов.

Показанием |

к преждевременной |

амниотомии является |

проведение |

родовозбуждающей |

терапии.Ранняя амниотомия выполняется по |

следующим |

|

показаниям: |

|

|

|

1)плоский плодный пузырь, так как он тормозит развитие родовой деятельности;

2)многоводие, так как перерастяжение матки приводит к слабости родовой деятельности;

3)неполное предлежание плаценты требует вскрытия плодного пузыря для обеспечения прижатия головкой кровоточащего участка плацентарной площадки и

уменьшения кровотечения;

570