4 курс / Акушерство и гинекология / Akusherstvo_Aylamazyan_2015

.pdfГЛАВА 46. ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА

МКБ-10: Q00-Q99

Формирование и развитие зародыша человека определяются сочетанием наследственных факторов родителей и состоянием организма беременной женщины, который опосредует все влияния окружающей среды. В зависимости от стадии развития зародыша выделяют гаметопатии, т. е. заболевания, связанные с аномалией половых клеток, эмбриопатии, которые возникают в первые 3 мес беременности при нарушениях процессов имплантации, нейруляции, активного органогенеза; и фетопатии, т. е. внутриутробное поражение уже сформировавшихся органов и систем.

Мутации могут передаваться плоду с половыми клетками (гаметами) родителей или возникать спонтанно на начальных стадиях эмбриогенеза и наследуются по доминантному или рецессивному типу. Заболевания с доминантным наследованием прослеживаются преимущественно по вертикали родословной. Риск патологии у ребенка при доминантном типе наследования составляет 50%.

Для рецессивных заболеваний характерен «горизонтальный» тип наследования, с частотой 25% в потомстве обычно бессимптомных гетерозиготных носителей. Наиболее частыми заболеваниями с аутосомно-рецессивным типом наследования являются муковисцидоз, фенилкетонурия, адреногенитальный синдром, спинальная мышечная атрофия, болезнь Виллебранда и др. К настоящему времени известно свыше 4500 наследственных заболеваний. Многочисленную группу составляют наследственные заболевания, связанные с нарушением обмена аминокислот, углеводов, липидов, обмена веществ соединительной ткани (фенилкетонурия, гемоцистинурия, гиперлипидемия, различные варианты мукополисахаридозов, сфинголипидозы, другие болезни накопления и т. д.). Для всех наследственных заболеваний характерен выраженный клинический полиморфизм. В периоде новорожденности обычно определяются не специфические расстройства, а нарушения, обнаруживаемые позднее, фенотипически похожие на заболевания ненаследственного генеза. Так, например, муковисцидоз часто обнаруживается у детей с хронической пневмонией или желудочно-кишечными расстройствами, галактоземия - у детей с нарушением зрения.

Особый тип наследования характерен для мутаций, сцепленных с Х-хромосомой. В связи с тем, что в кариотипе мужчины все клетки имеют X- и Y-хромосомы, мутантные гены в Х-хромосоме, полученной от матери, нередко приводят к различным наследственным болезням у мальчиков. Женщины, кариотип которых содержит две Х- хромосомы в каждой клетке, являются бессимптомными трансмиттерами патологии (мутации), поскольку здоровая Х-хромосома обеспечивает синтез полноценного белка. Примером таких заболеваний являются гемофилии А и В, миодистрофия ДюшеннаБэйкера, неспецифическая умственная отсталость (синдром Мартина-Белл).

Причиной многочисленных наследственных болезней является патологическое изменение хромосом, связанное с их нерасхождением в мейозе. Самой частой из них (1 случай на 700 новорожденных) является трисомия 21-й пары хромосом - болезнь Дауна. При данной патологии отмечаются специфические изменения фенотипа, врожденные пороки сердца и других органов, олигофрения. Трисомия 13-й хромосомы приводит к синдрому Патау, трисомия 18-й - к синдрому Эдвардса.

Эмбриопатии. Вредные воздействия в период нейруляции и активной дифференцировки зачатков органов могут быть причиной аномалий развития. Частота эмбриопатий, обусловленных повреждающим действием внешних факторов, составляет около 13% зарегистрированных беременностей. Более 70% зигот погибают уже в первые недели развития, во время или вскоре после имплантации. Согласно проф. П. Г. Светлову именно имплантация и плацентации являются основными критическими периодами

541

развития в эмбриогенезе человека, во время которых происходит гибель большей части плодов с наследственными и врожденными аномалиями В процессе органогенеза выделяют также критические периоды (периоды повышенной чувствительности) для различных органов и систем развивающегося зародыша. Обычно они приходятся на стадии развития, предшествующие интенсивной дифференцировке клеток эмбриональных зачатков соответствующих органов, когда они особенно легко повреждаются. Критические периоды развития различных эмбриональных зачатков органов соответствуют разным срокам беременности. Так, воздействие повреждающих факторов на 4-6-й неделях внутриутробного развития часто ведет к формированию пороков сердца, а на 12-14-й неделях - к порокам развития половых органов и т. д. Кроме стадии развития характер и тяжесть повреждающего эффекта зависят от природы повреждающего фактора и силы воздействия (дозы ионизирующего излучения, фармако-генетических особенностей метаболизма препарата). Например, препарат талидомид, применявшийся во время беременности в 60-х годах прошлого века, привел к рождению тысяч детей со сходными пороками развития верхних и нижних конечностей (акромелия, амелия, сиреномелия и пр.).

К известным тератогенам, т. е. факторам, вызывающим эмбриопатии и ВПР, относятся:

1)вирусные заболевания матери (краснуха, корь, ветряная оспа, цитомегалия, инфекция Коксаки);

2)физические вредности (все виды ионизирующего облучения, рентгеновские лучи

идр.);

3)химические вещества (бензол, ртуть, уретан, алкоголь, никотин);

4)лекарственные препараты: все противоопухолевые средства, многие противоэпилептические препараты, нарушающие обмен фолиевой кислоты, некоторые

антибиотики (тетрациклин♠);

5)механические факторы (опухоли матки, перегородка матки, амниотические перетяжки и т. д.);

6)эндокринные расстройства (сахарный диабет).

Фетопатии. Воздействие на плод повреждающих факторов во II и III триместрах беременности может быть причиной фетопатий. В этот период у плода происходит активное развитие нервной, эндокринной и иммунной систем, формирование поведенческих состояний: спокойный и активный сон, бодрствование. Развиваются рефлекторные реакции, идет ускоренное становление функций, необходимых для адаптации к выживанию вне организма матери.

Так, начиная с 4-го месяца внутриутробного развития, щитовидная железа плода уже реагирует на введение тиреостатических гормонов. Длительное введение в конце беременности глюкокортикоидов может сопровождаться гипофункцией коры надпочечников вследствие снижения продукции фетального АКТГ.

Ведущую роль в формировании фетопатии играет состояние плаценты. Барьерная функция плаценты регулируется тонкими механизмами клеточной пролиферации, адгезии, васкуляризации. Она может существенно нарушаться в результате действия различных промышленных вредностей, неблагоприятных производственных факторов или лекарственных препаратов. При этом в зависимости от продолжительности воздействия повреждающего фактора наблюдается различная степень задержки развития функциональных систем: плаценты и плода. Так, при заболевании беременной сахарным диабетом нормируется диабетическая фетопатия, проявляющаяся гигантизмом, типичным «кушингоидным» фенотипом, кардиомиопатией, нарушением функций ЦНС, сердечно-

542

сосудистой и дыхательной систем и некоторых обменных процессов (гипогликемия, гипокальциемия, гипербилирубинемия и др.).

Употребление во время беременности алкоголя может привести к рождению детей с алкогольным синдромом плода, для которого характерно отставание роста и массы тела, неврологические нарушения вплоть до появления судорожного синдрома, задержки психомоторного развития, множество проявлений дизэмбриогенеза (короткие и узкие глазные щели, узкий скошенный лоб, гипоплазия нижней челюсти).

Классификация. Этиологически различают три группы врожденных пороков развития:

1)наследственные;

2)экзогенные;

3)мультифакторные.

Пороками мультифакторной этиологии называют те, которые возникают в результате совместного воздействия генетических и экзогенных факторов.

В зависимости от последовательности возникновения различают первичные и вторичные врожденные пороки развития (ВПР). Так, атрезия водопровода мозга, вызывающая гидроцефалию, является первичным пороком, а гидроцефалия - вторичным.

Различают так же изолированные (отраженные одним органом), системные (в пределах одной системы, например хондродисплазия) и множественные (в органах двух и более систем) ВПР.

Наиболее распространена следующая классификация ВПР. А. Врожденные пороки развития органов и систем:

1)центральной нервной системы и органов чувств;

2)лица и шеи;

3)сердечно-сосудистой системы;

4)дыхательной системы;

5)органов пищеварения;

6)костно-мышечной системы;

7)мочевой системы;

8)половых органов;

9)эндокринных желез;

10)кожи и ее придатков;

11)прочие пороки.

Б. Множественные врожденные пороки:

1)синдромальные: а) хромосомные; б) моногенные;

в) с неустойчивым типом наследования; г) тератогенные; д) неустановленной этиологии;

2)неклассифицированные комплексы.

543

Диагностика. В настоящее время широко проводится пренатальная диагностика пороков развития плода с целью решения вопроса о досрочном прерывании беременности или оперативном лечении плода. Диагностика таких заболеваний у плода, как муковисцидоз, фенилкетонурия, гемофилия, болезнь Виллебранда, миодистрофия Дюшенна, спинальная амиотрофия ВерднигаГоффмана, адреногенитальный синдром, а также хромосомных болезней в ранние сроки беременности, позволяет предотвратить рождение больного ребенка. Определение маркерных эмбриональных сывороточных белков в крови беременной женщины и УЗИ являются скрининговыми методами, т. е. проводятся всем беременным. Маркерные эмбриональные сывороточные белки (ПАББ-А; β-ХГЧ) тестируются в I триместре (11-13-я неделя беременности), α-фетопротеин и ХГЧ - во II триместре (16-18-я неделя беременности). Также обязательным для каждой беременной является трехкратное УЗИ при сроках 11-13, 19-20 и 31-33 нед беременности.

Алгоритмы скрининга маркерных эмбриональных сывороточных белков плода в крови матери и ультразвукового генетического скрининга, методы получения биоптатов тканей плода в I или II триместрах беременности, а также лабораторные методы диагностики наследственных болезней и их профилактика подробно рассмотрены в главе 10. Ранняя диагностика ВПР позволяет решить вопрос о целесообразности сохранения беременности. Важно знать, что все мероприятия, связанные с пренатальной диагностикой наследственных и врожденных болезней у плода, включая выдачу ответа беременной женщине, должны быть завершены до 21-й недели беременности.

Контрольные вопросы

1.Назовите классификации врожденных пороков развития плода.

2.Что такое пренатальная диагностика, каковы ее цель и задачи?

3.Назовите основные составляющие пренатальной диагностики.

4.Какие методы оценки состояния плода (прямые и непрямые; инвазивные и неинвазивные) используются в пренатальной диагностике?

5.Охарактеризуйте основные инвазивные методы получения плодного материала для пренатальной диагностики в I и II триместрах беременности.

6.Охарактеризуйте скринирующие программы (биохимический и ультразвуковой скрининг) в пренатальной диагностике.

7.Как формируются группы беременных высокого риска для инвазивной пренатальной диагностики?

8.Назовите основные показания к направлению беременной на пренатальную диагностику.

544

Часть 3. ОПЕРАТИВНОЕ АКУШЕРСТВО.

ГЛАВА 47. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКУШЕРСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

Акушерские операции выполняются в связи с патологическим течением беременности, родов и послеродового периода. Цели акушерских операций различны: прерывание и сохранение беременности, исправление положения и предлежания плода, подготовка родовых путей, оперативное родоразрешение абдоминальным путем и через естественные родовые пути, уменьшение объема и размеров мертвого плода, остановка кровотечения, восстановление (в связи с повреждениями) родовых путей.

Акушерские операции известны с глубокой древности, однако в течение многих веков они применялись только в исключительных ситуациях. По сложившимся обычаям врачей приглашали к роженице лишь в безнадежных, запущенных случаях, когда единственно возможной являлась плодоразрушающая операция. Только с XVI в., когда акушерством стали заниматься врачи (в основном хирурги), эта отрасль медицины начала быстро развиваться. С развитием акушерской науки менялись взгляды на показания и противопоказания к отдельным акушерским операциям. В современном акушерстве не используются оперативные вмешательства, имеющие неблагоприятный прогноз для плода. Выбор акушерской операции осуществляется, исходя из интересов как матери, так и плода. Это является одной из причин того, что в настоящее время основной родоразрешающей операцией является кесарево сечение.

Акушерские операции проводятся в плановом и экстренном порядке. Большинство оперативных вмешательств в акушерстве выполняются по неотложным показаниям. Это требует постоянного наличия в акушерском стационаре дежурной операционной и анестезиологической службы, стерильного акушерского инструментария, средств для борьбы с шоком, кровотечением, реанимации новорожденных.

Условия проведения операции. Общими условиями для выполнения акушерских операций являются:

1)обстановка в операционной, допускающая выполнение не только намеченной операции, но и тех, которые могут оказаться необходимыми при возникновении новых осложнений;

2)наличие опытного хирурга, владеющего техникой акушерских операций;

3)выбор оптимального времени выполнения операции, когда она не будет слишком поспешной или, наоборот, запоздалой;

4)согласие роженицы (беременной, родильницы) на операцию.

Кроме того, для каждой акушерской операции необходимы свои определенные условия,отсутствие которых является противопоказанием к выполнению данного вмешательства. Условия, допускающие производство конкретного вмешательства, обусловлены общим состоянием роженицы, характером акушерской патологии, состоянием плода, родовых путей и местоположением головки плода. Правильная оценка условий является одним из основных моментов, определяющих исход операции.

Асептика и антисептика во время производства акушерских операций имеют исключительное значение. Во многих случаях операции предшествуют длительный безводный промежуток, многократные влагалищные обследования, создающие условия для развития восходящей инфекции. Кроме того, утомление роженицы, анемия, соматическая и акушерская патология, операционная травма тканей значительно ослабляют резистентность организма к инфекции. В этих условиях тщательное

545

соблюдение всех правил асептики и антисептики является чрезвычайно важным для уменьшения риска послеоперационных осложнений.

Подготовка к операции. При подготовке больной к плановой операции проводится обследование, включающее клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимические исследования крови, определение группы крови и резус-принадлежности, реакцию Вассермана, исследование крови на СПИД, исследование микрофлоры влагалища, электрокардиографию, осмотр терапевтом. Подготовка к плановой операции кесарева сечения обязательно включает комплексную оценку состояния плода: ультразвуковое исследование, кардиотокографию, амниоскопию. Накануне плановой операции производится санитарная обработка (гигиенический душ, удаление волос с лобка, очищение кишечника), беременная осматривается анестезиологом.

При подготовке к экстренной операции, если позволяют обстоятельства, производится опорожнение кишечника. В случае если больная недавно поела, а операция планируется под эндотрахеальным наркозом, выполняется промывание желудка с целью профилактики синдрома Мендельсона - тяжелого осложнения, обусловленного регургитацией и аспирацией кислого желудочного содержимого. Повторно сбривают волосы на лобке, если со дня первичной обработки при поступлении в стационар прошло несколько дней. При возможности проводится гигиенический душ. Перед каждой акушерской операцией выполняется катетеризация мочевого пузыря с целью его опорожнения, оставляется постоянный катетер. На ноги больной надеваются стерильные бахилы. В операционной проводится обработка операционного поля и отграничение его стерильным бельем. При выполнении влагалищных акушерских операций больная находится на специальном операционном столе или рахмановской кровати в положении на спине с согнутыми и приведенными к животу ногами. Каждую акушерскую операцию заканчивают катетеризацией мочевого пузыря, чтобы убедиться в отсутствии примеси крови в моче.

Обработка рук перед операцией. Перед любыми операциями проводится хирургическая обработка рук, которая включает следующие этапы.

1. Мытье рук теплой водой с мылом, предпочтительнее жидким, не более 2 мин. Возможно, но не обязательно использование стерильных мягких щеток однократного применения или способных выдерживать автоклавирование. При этом щетки следует использовать только для обработки ногтей, ногтевых лож и межпальцевых промежутков.

2.После мытья руки тщательно высушиваются стерильными салфетками. При втирании антисептика во влажную кожу его концентрация значительно снижается.

3.После высушивания в кожу кистей, предплечий ладонями двукратно (иногда трехкратно) с интервалом в 30 с втирают по 5 мл спиртового антисептика до высыхания. На высохшие руки тотчас надевают стерильные перчатки.

При длительности операции более 3 ч обработку кожи кистей и предплечий необходимо повторить и вновь надеть перчатки. Следует стремиться к отказу от методов мытья рук в тазу, так как при этом имеется риск быстрой инактивации антисептика. Необходимо соблюдать дозирование антисептика.

Контрольные вопросы

1.Назовите цели акушерских операций.

2.Перечислите обязательные общие условия для производства акушерских операций.

3.В чем состоит подготовка больной к плановой акушерской операции?

4.В чем состоит подготовка больной к экстренной операции?

546

ГЛАВА 48. ОПЕРАЦИИ, СОХРАНЯЮЩИЕ БЕРЕМЕННОСТЬ

Среди многочисленных причин невынашивания беременности часто встречается истмико-цервикальная недостаточность, при которой несостоятельность шейки и истмического отдела лишает плодное яйцо необходимой опоры в нижнем отделе матки. Во время беременности истмико-цервикальная недостаточность проявляется размягчением, укорочением шейки матки, зиянием цервикального канала и внутреннего зева. При увеличении внутриматочного давления плодные оболочки выпячиваются в расширенный цервикальный канал, инфицируются и вскрываются. Прерывание беременности при истмико-цервикальной недостаточности происходит после 12-13-й недели беременности и протекает с быстрым изгнанием плодного яйца и незначительными болевыми ощущениями. В зависимости от этиологических факторов истмико-цервикальная недостаточность может быть органической (вследствие травматических повреждений во время искусственных абортов, осложненных и оперативных родов) ифункциональной (при недостаточности гормональной функции яичников и плаценты, гипоплазии и пороках развития матки).

Диагностика. Диагноз истмико-цервикальной недостаточности основан на анамнестических, клинических, рентгенологических и ультразвуковых данных. Наиболее часто встречающаяся органическая истмико-цервикальная недостаточность легко выявляется при рентгенологическом исследовании вне беременности. Признаками ее являются расширение перешейка более 0,4 см, зияние внутреннего зева и расширение цервикального канала более 1,5-2 см. Исследование проводят во II фазе менструального цикла (через 3-4 дня после повышения базальной температуры). Для распознавания функциональной истмико-цервикальной недостаточности проводится адреналинопрогестероновая проба. При выявлении признаков истмико-цервикальной недостаточности больной подкожно вводят 0,5 мл 0,1% раствора адреналина, и через 5 мин производится повторный снимок. При обнаружении сужения истмико-цервикального отдела диагностируется функциональная истмикоцервикальная недостаточность, обусловленная изменениями в вегетативной нервной системе. Если сужения не произошло, то дополнительно внутримышечно вводится 1 мл 12,5% раствора оксипрогестерона капроната. Через 4 дня выполняется следующий, третий снимок.

Возникновение сужения истмикоцервикального отдела указывает на наличие функциональной истмикоцервикальной недостаточности, обусловленной эндокринными факторами. Если сужения не произошло, то повторно вводится 0,5 мл 0,1% раствора адреналина и через 5 мин производится четвертый снимок. Возникновение сужения после адреналино-прогестероновой пробы указывает на функциональный характер истмикоцервикальной недостаточности.

Во время беременности основное значение имеет ультразвуковая диагностика истмико-цервикальной недостаточности по состоянию внутреннего зева шейки матки. Диаметр внутреннего зева 5 мм и более, длина шейки матки 2 см и менее указывают на наличие данной патологии и являются показанием для ее лечения.

Лечение. При органической истмико-цервикальной недостаточности требуется оперативное вмешательство, которое проводится во время или вне беременности. Показаниями служат самопроизвольные аборты во II триместре беременности или преждевременные роды при наличии истмико-цервикальной недостаточности. Противопоказаниями являются воспалительные заболевания половых органов и заболевания, при которых сохранение беременности противопоказано (тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени, инфекционные, психические заболевания и др.).

Впервые хирургический метод лечения истмико-цервикальной недостаточности был разработан и применен во время беременности V. Shirodkar в 1955 году. Методика

547

операции заключается в наложении циркулярного шва на шейку матки в области внутреннего зева после предварительного рассечения слизистой оболочки влагалища и смещения кверху мочевого пузыря. Для предупреждения соскальзывания шва нить проводится сзади через ткань шейки. Слизистая оболочка влагалища восстанавливается отдельными кетгутовыми узловыми швами. Осложнениями операции могут быть амнионит, разрыв оболочек плодного пузыря, прорезывание швов, кровотечение. В большинстве случаев возникновению осложнений способствуют воспалительные заболевания влагалища и шейки матки, не устраненные до операции.

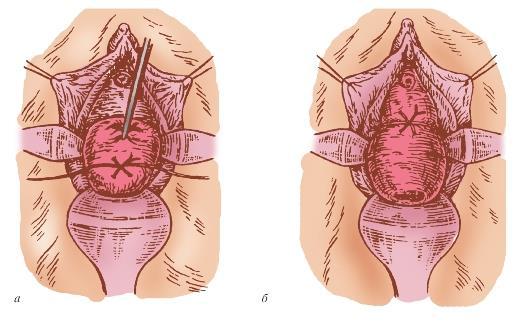

В 1957 г. С. Мак-Дональд предложил свою модификацию операции: сужение внутреннего зева кисетным швом, наложенным в области сводов влагалища без рассечения слизистой оболочки (рис. 48.1). Концы нити завязываются узлом в одном из сводов влагалища.

Б. Сценди в 1961 г. предложил операцию полного зашивания наружного зева у беременных отдельными кетгутовыми или шелковыми швами (рис. 48.2) после предварительного кругового иссечения слизистой оболочки шириной 0,5 см. В результате операции в области наружного зева образуется плотный рубец, который перед родами рассекают скальпелем или раскрывают браншами корнцанга.

При операции по способу Сценди в поздние сроки беременности (24-26 нед) может возникнуть обильное кровотечение. Для уменьшения травматизации шейки матки и предотвращения кровотечения используется модификация операции Сценди: кюреткой небольших размеров производится выскабливание слизистой оболочки цервикального канала на протяжении 1 см от наружного зева, после чего наружный зев зашивается отдельными узловыми кетгутовыми швами.

Рис. 48.1. Кисетный шов на шейку по Мак-Дональду: а - I этап: б - II этап

548

Рис. 48.2. Зашивание наружного зева

В 1965-1967 гг. А. И. Любимовой был разработан способ оперативного лечения истмико-цервикальной недостаточности, при котором сужение истмической части в области внутреннего зева достигается с помощью нити из медной проволоки в полиэтиленовой оболочке (рис. 48.3). Шейка матки обнажается в зеркалах, захватывается щипцами и подтягивается кпереди. Под контролем пальца в области прикрепления крестцово-маточных связок накладывается капроновый или шелковый шов, захватывающий не только слизистую оболочку, но и мышечную ткань шейки матки.

Наложенный шов завязывается двумя узлами, после чего между концами нити помещается проволока, над которой концы нити завязываются тремя хирургическими узлами. Затем шейку матки смещают книзу и в переднем своде влагалища накладывают второй, фиксирующий, капроновый или шелковый шов, концы которого завязывают двумя узлами, после чего тремя узлами фиксируют проволочную нить. Данная методика применяется крайне редко.

549

Рис. 48.3. Круговой шов на шейку по Любимовой: а - I этап; б - II этап

Внастоящее время многие акушеры отдают предпочтение методике А. И. Любимовой и Н. М. Мамедалиевой (1978), заключающейся в наложении двойного П- образного лавсанового шва на шейку матки (рис. 48.4). Шейка матки обнажается с помощью влагалищных зеркал и захватывается щипцами Мюзо. На границе перехода слизистой оболочки переднего свода влагалища на шейку матки, отступив на 0,5 см от средней линии вправо (рис. 48.4, а), шейку матки прокалывают иглой с лавсановой нитью через всю толщу с выколом в заднем своде (рис. 48.4, б). Затем иглой прокалывают слизистую оболочку и часть толщи шейки матки с выколом в переднем своде на уровне первого вкола (рис. 48.4, в, г). Концы нити берут на зажим. Вторую лавсановую нить проводят также через всю толщу шейки матки, отступив на 0,5 см от средней линии влево

ина 0,5 см выше предыдущего вкола с выколом в заднем своде (рис. 48.4, д, е).Далее прокалывают слизистую оболочку и часть толщи шейки матки с выколом в переднем своде (рис. 48.4, ж). Концы нитей затягивают и завязывают тремя узлами в переднем своде (рис. 48.4, з, и).

Впослеоперационном периоде для снижения возбудимости матки применяется внутривенное капельное введение β-адреномиметиков (например, 0,5 мг партусистена♠ на 500 мл изотонического раствора натрия хлорида) с последующим переходом на пероральный прием препарата, который начинают за 30 мин до окончания капельного введения. В течение 5-7 дней производится обработка влагалища растворами перекиси водорода, фурацилина♠ и др.

550