Учебники / Клиническая_неврология_Семиотика_и_топическая_диаг_240315_093513

.pdf

Глава 12. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В НЕВРОЛОГИИ

функциональные нарушения еще до развития видимых атеросклеротиче- ских изменений в стенке сосуда. Получение информации о дисфункции эндотелия способствует раннему назначению патогенетического лечения, а данные ультразвукового мониторирования в процессе лечения позволяют оценивать адекватность терапии.

Для исследования используют сегмент плечевой артерии в нижней трети. Выполняют пробу с реактивной гиперемией и в ответ на прием нитроглицерина. Для получения изображения артерии используют линейный датчик с частотой 7 МГц. В режиме дуплексного сканирования фиксируют изменение диаметра плечевой артерии и изменения скоростных показателей кровотока (систолическую, диастолическую, среднюю и объемную скорости).

Для проведения пробы с реактивной гиперемией манжетку тонометра накладывают на верхнюю треть плеча и создают давление, превышающее систолическое на 50 мм рт. ст. Компрессию проводят в течение 5 мин, затем выполняют быструю декомпрессию. В ходе исследования выполняют измерения диаметра и скорости кровотока в покое, перед декомпрессией манжетки и через 1 мин после декомпрессии. Эндотелий-зависимая вазодилатация на плечевой артерии в норме составляет 10 ± 3,3%.

Сублингвальный прием нитроглицерина в дозе 500 мкг используют как эндотелий-независимый стимул. Измерения проводят до приема и через 5 мин. В норме величина прироста диаметра в плечевой артерии составляет 18 ± 2%.

12.8. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

В клинической практике используют непрямые методы исследования вегетативной нервной системы, основанные на изучении функционирования эффекторных органов, которые ею иннервируются. Поэтому применение только одного метода не позволяет определить уровень поражения ВНС, для этого оценивают результаты нескольких тестов. Это связано с тем, что изменения вегетативных тестов, наблюдаемые при поражении сегментарного и надсегментарного отделов ВНС, могут быть схожими. Например, ортостати- ческая гипотензия (падение давления более чем на 30 мм рт. ст. при переходе в положение стоя) может быть обусловлена как периферической, так и центральной вегетативной недостаточностью, и только оценка других показателей (ЧСС, содержания норадреналина в крови и т. д.) позволяет сделать вывод об уровне поражения. При интерпретации результатов вегетативных тестов об изменениях надсегментарного отдела ВНС можно говорить только тогда, когда есть уверенность, что сегментарный отдел ВНС, иннервирующий эффекторный орган, состояние которого регистрируется, не страдает. При исследовании надсегментарного отдела определяется общий вегетативный тонус, вегетативная реактивность и вегетативное обеспечение деятельности [Вейн А. М. и др., 1981].

391

А. А. Михайленко. КЛИНИЧЕСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ: СЕМИОТИКА И ТОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

12.8.1. Исследование вегетативного тонуса

Вегетативный тонус — это степень напряжения в функционировании того или иного органа (сердце, легкие и др.) или физиологической системы (сер- дечно-сосудистой, дыхательной и др.) в состоянии относительного покоя. Он определяется поступающей на орган импульсацией из постганглионарных симпатических и парасимпатических волокон. Всегда имеется преобладание или симпатических, или парасимпатических воздействий. На вегетативный тонус влияют сегментарные и надсегментарные вегетативные центры. Благодаря наличию тонуса в эффекторных органах они способны отвечать на поступающие стимулы реакциями двойной направленности — повышением или понижением их активности.

Влияния сегментарных вегетативных центров определяют тонус внутри системы, а надсегментарных — в организме в целом. Поэтому направленность вегетативного тонуса в одной системе может отличаться от другой. Чтобы определить общий вегетативный тонус организма, нужно оценить вегетативный тонус в каждой его системе. Для оценки вегетативного тонуса используют клинические признаки, лабораторные и инструментальные показатели. Под влиянием симпатической и парасимпатической систем они изменяются в ту или иную сторону. В специальной литературе представлены сводные таблицы этих показателей. Каждый признак имеет определенную оценку в баллах. После вычисления суммы баллов признаков, свидетельствующих о преобладании симпатических и парасимпатических влияний, производится расчет вероятности преобладающего тонуса по отдельным физиологическим системам (сердечно-сосудистой, дыхательной и т. д.) и в организме в целом.

Кроме этого, для определения вегетативного тонуса в сердечно-сосуди- стой системе предложен ряд методик. Рассчитывают вегетативный индекс Кердо (ВИ), ударный и минутный объем кровообращения (УО и МОК), исследуют вариабельность сердечного ритма с проведением его спектрального анализа.

ÂÈ = (1 – ÀÄÄ / ×ÑÑ) × 100,

где АДД — диастолическое артериальное давление, мм рт. ст.; ЧСС — частота сердечных сокращений, уд./мин.

При положительных значениях ВИ преобладают симпатические влияния, при отрицательных — парасимпатические.

УО = 100 + 0,5 Ч (АДС – АДД) — 0,6 Ч (АДД + возраст), мл.

ÌÎÊ = 200 × (ÀÄÑ – ÀÄÄ) × ×ÑÑ / (ÀÄÑ + ÀÄÄ), ìë.

В норме ВИ равен 3273 ± 967 мл.

При повышении симпатического тонуса УО и МОК повышаются, при повышении парасимпатического — понижаются.

392

Глава 12. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В НЕВРОЛОГИИ

Анализ вариабельности ритма сердца

Статистический анализ. Определяют ЧСС, среднее квадратичное отклоне-

ние и коэффициент вариации.

По ЧСС можно судить о преобладании воздействий того или иного отдела ВНС на сердечную деятельность. Так, замедление ЧСС до 60 уд./мин и ниже указывает на преобладание парасимпатических влияний, а тахикардия свыше 80 уд./мин — симпатических. Однако на этот показатель воздействует слишком много факторов, поэтому как самостоятельный параметр в оценке активности ВНС он используется мало. Среднее квадратичное отклонение указывает на суммарный эффект влияния на синусовый узел симпатического и парасимпатического отделов нервной системы. Увеличение этого показателя свидетельствует о преобладании парасимпатических влияний на ритм сердца, а уменьшение — симпатических. Коэффициент вариации по физиологическому смыслу не отличается от среднего квадратичного отклонения, но является показателем, нормированным по ЧСС.

Вариационная пульсометрия. Строят гистограмму распределения кардио-

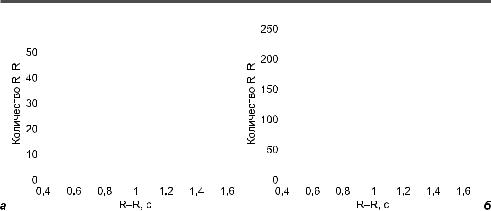

интервалов как случайной величины. Для сопоставимости результатов с другими авторами интервалы R–R группируют в диапазоне от 0,4 до 1,6 с через 0,05 с (рис. 12.72). При парасимпатикотонии гистограмма имеет широкое основание и смещена вправо, при симпатикотонии — она узкая и смещена влево. По гистограмме определяется амплитуда моды (АМо) и вариационный размах ( Х). АМо — число кардиоциклов, соответствующих моде (наиболее часто встречающемуся значению интервала R–R), выраженное в процентах. Она показывает стабильность сердечного ритма. В основном этот эффект обусловлен симпатической нервной системой. Вариационный размах ( Х) — это максимальная амплитуда колебаний величины интервалов R–R. Он в значительной мере связан с активностью блуждающих нервов.

По данным вариационной пульсометрии вычисляют индекс напряжения регуляторных систем (ИН), который отражает степень централизации управления сердечным ритмом:

ÈÍ = ÀÌî/(2 × Ìî × Õ),

где Мо — значение моды, наиболее часто встречающееся в динамическом ряде значение кардиоцикла; АМо — амплитуда моды;

Х — вариационный размах.

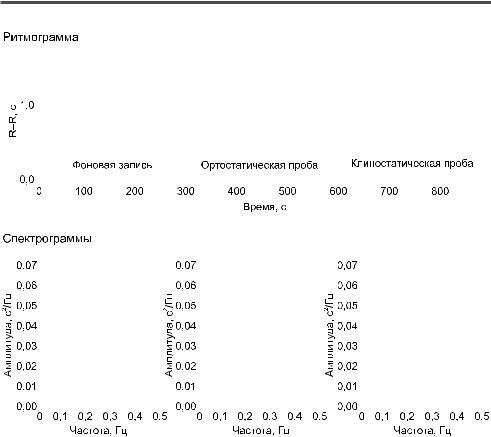

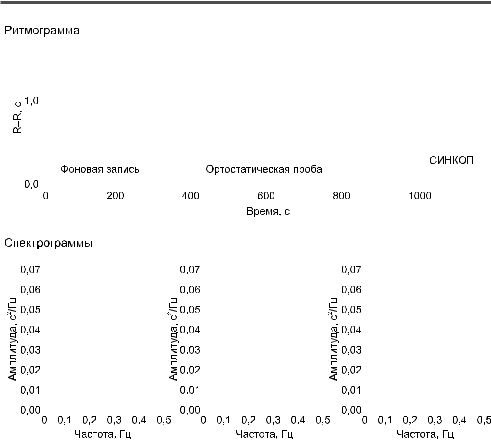

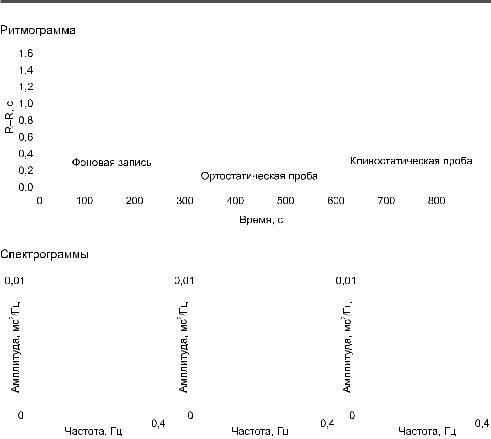

Спектральный анализ ритма сердца. Влияния симпатической и парасимпа-

тической систем на синусовый узел осуществляются с определенной периодичностью. Установлено, что модуляция ЧСС парасимпатическими нервами совпадает с частотой дыхания. Так, при частоте дыхания 15 в 1 мин ЧСС меняется с периодом в 4 с, что соответствует 0,25 Гц. Модуляция ЧСС симпати- ческими нервами осуществляется с частотой 0,1 Гц. Это было установлено при одновременной записи ЧСС и активности постганглионарных симпати- ческих волокон. Таким образом, в записях длительностей интервалов R–R с течением времени (ритмограмме) содержится информация о модулирующих

393