Учебники / Клиническая_неврология_Семиотика_и_топическая_диаг_240315_093513

.pdf

Глава 12. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В НЕВРОЛОГИИ

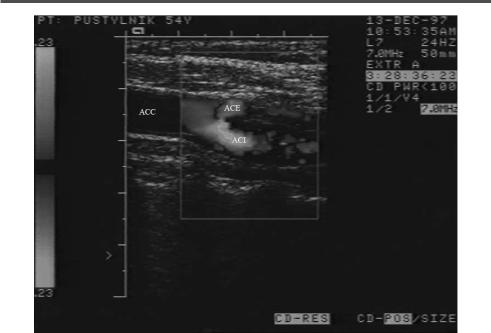

Ðèñ. 12.63. Ультразвуковое сканирование ОСА (гиперэхогенная атеросклеротическая

бляшка с четкой акустической тенью в области бифуркации ОСА)

Оценка диаметра сосуда может быть произведена как при продольном, так и при поперечном сканировании. Следует иметь в виду, что диаметры МАГ в систолу и в диастолу неодинаковы из-за пульсации сосудистой стенки.

Подвижность сосудистой стенки может быть оценена двумя способами: в В- и М-режиме. Для этого необходимо получить изображение, при котором продольную ось сосуда располагают под углом 90° к направлению плоскости сканирования. В В-режиме может быть произведена визуальная оценка наличия пульсации и ее выраженности, в М-режиме — более точная визуальная оценка тех же параметров или их количественная оценка по соотношению диаметров сосуда в систолу и диастолу (рис. 12.64).

Измерение толщины сосудистой стенки необходимо производить строго по задней по отношению к излучающей поверхности датчика стенке сосуда. Оценка величины комплекса интима — медиа по передней стенке недостоверна из-за существующих искажений сигнала при переходе ультразвукового луча из более плотной среды (периваскулярные ткани) в менее плотную (кровь в просвете сосуда) (рис. 12.65).

Средняя толщина комплекса интима — медиа варьирует от 0,5 до 1 мм во всех возрастных группах. Толщина комплекса интима — медиа больше в области бифуркации ОСА, чем в самой ОСА, а у мужчин больше, чем у женщин. С возрастом величина комплекса интима — медиа в области бифуркации ОСА увеличивается на 0,015 мм в год у женщин и на 0,018 мм в год у мужчин, в ВСА — на 0,01 и 0,014 мм соответственно и в ОСА на 0,01 мм в год у обоих полов. Утолщение комплекса интима — медиа более 1 мм следует считать патологическим (рис. 12.66).

381

А. А. Михайленко. КЛИНИЧЕСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ: СЕМИОТИКА И ТОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

à

á

Ðèñ. 12.64. Определение подвижности сосудистой стенки в М-режиме:

à — при продольном сканировании ОСА; á — при поперечном сканировании

382

Глава 12. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В НЕВРОЛОГИИ

Ðèñ. 12.65. Измерение медиоинтимального соотношения

в неизмененной общей сонной артерии

Ðèñ. 12.66. Значимое утолщение (гиперплазия)

медиоинтимального комплекса ОСА (ACC) при аортоартериите

383

А. А. Михайленко. КЛИНИЧЕСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ: СЕМИОТИКА И ТОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Ðèñ. 12.67. Физиологическая турбулентность потока в области бифуркации ОСА (ACI) —

четко визуализируется при использовании ЦДК

Исследование кровотока в дуплексном и триплексном режимах требует выполнения ряда условий. Во-первых, необходимо производить коррекцию угла наклона датчика к продольной оси сосуда, при этом величина последнего не должна превышать 60°. Во-вторых, устанавливаемая цветовая шкала должна включать весь диапазон скоростей частиц внутри исследуемой области. В-третьих, для получения корректных скоростных параметров кровотока метка контрольного объема должна занимать не менее 2/3 диаметра сосуда. При этом в спектре присутствуют практически все имеющиеся скорости. В дуплексном режиме при правильной установке датчика и подборе адекватных параметров сканирования наблюдается равномерное «прокрашивание» всей полости сосуда, в триплексном режиме — «чистый» спектр. В области бифуркации ОСА существует зона физиологической турбулентности, выявляемая в виде локального изменения цветовой картограммы (рис. 12.67).

Оценку допплеровских характеристик потока производят по общепринятым методикам, обращая внимание на форму пульсовой волны, спектральное распределение потока и скорость кровотока. Для получения ориентировочного представления о кровотоке можно ограничиться определением максимальной (пиковой) систолической скорости кровотока. С практической точки зрения, наиболее полезные клинические данные касаются скорости, так как они наиболее чувствительны при изменении внутреннего просвета сосуда.

384

Глава 12. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В НЕВРОЛОГИИ

Кроме определения линейных параметров кровотока в МАГ, метод ДС позволяет исследовать объемную скорость кровотока (V), которая может быть рассчитана следующим образом:

V = À ^ ÒÀV,

À = π D2 / 4,

где А — площадь сечения сосуда, мм2; D — диаметр сосуда в диастолу, мм; TAV — средняя скорость кровотока, см/с.

На основании анализа полученных объемных показателей кровотока по ВСА и ПА, возможна оценка тотального церебрального кровотока (СВF), который может быть рассчитан по формуле СВF = VÂÑÀ + VÏÀ. Полушарный мозговой кровоток (удельная объемная скорость кровотока в расчете на 100 г вещества мозга) может быть вычислен по формуле СВF / 100 г = СВF / 13, принимая среднюю массу головного мозга за 1300 г.

В норме асимметрия линейных показателей кровотока, измеренных с коррекцией угла, не превышает для ОСА 40%, для ВСА 30%, для ПА 50%. Наличие же так называемой гемодинамически значимой асимметрии ЛСК (превышающей приведенные величины) свидетельствует лишь о локальных гемодинамических сдвигах в данном конкретном участке артерии, но не о наличии дефицита кровотока в системе данного сосуда.

С применением ДС МАГ впервые представилась возможность оценки локальных изменений кровотока во всех участках сосуда, доступных исследованию, что наиболее актуально при исследовании стенозов и деформаций. Также неоценимо значение дуплексного сканирования для отбора пациентов и определения показаний к хирургическому лечению.

При наличии в сосуде препятствий кровотоку, вызывающих сужение его просвета более 40%, как правило, до препятствия кровоток не изменяется. В месте препятствия и непосредственно за ним ЛСК увеличивается. Зона максимального увеличения скорости локализуется в точке стеноза и за ним. На следующем участке сосуда за счет появления турбулентных потоков количе- ство частиц, движущихся с разной скоростью, возрастает, вследствие чего спектральное «окно» оказывается «забитым», а при цветном картировании потока появляется неоднородность окрашивания просвета сосуда с появлением желтых и зеленых тонов — так называемый элайзинг-эффект. В дистальном участке сосуда кровоток выравнивается практически без снижения ЛСК по сравнению с симметрично расположенной артерией, или же при значительных процентах стеноза (более 75%) скоростные показатели потока снижаются и определяется паттерн остаточного потока (рис. 12.68).

При оценке локальных гемодинамических нарушений, возникающих при деформациях МАГ, следует обращать внимание на скоростные и спектральные характеристики кровотока проксимальнее и дистальнее деформированного участка, направление кровотока и форму допплерограммы в различных отделах деформированной зоны. Различные виды и выраженность деформаций приводят к появлению локального скоростного градиента, как

385

А. А. Михайленко. КЛИНИЧЕСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ: СЕМИОТИКА И ТОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

à á

â ã

Ðèñ. 12.68. Изображение и спектрограмма потока при стенозе внутренней сонной артерии:

à — стеноз 45–55%; á — стеноз 55–65%; â — стеноз 70–85%; ã — стеноз более 90%

правило положительного, т. е. увеличение ЛСК непосредственно за деформацией (на «выходе» из нее). Внутри деформированного участка сосуда может наблюдаться изменение направления кровотока или появление двунаправленного кровотока (рис. 12.69).

При сканировании как в В-режиме, так и в дуплексном режиме возможно появление ряда артефактов. При исследовании в В-режиме чаще всего имеют место позиционные артефакты, связанные с невозможностью полу- чения при продольном двухплоскостном сканировании целостной картины сосуда при изменениях его хода больше чем в двух плоскостях, а также достоверной оценки степени стенозирующего поражения при локализации его более чем на двух стенках. Для устранения этой категории артефактов необходимо обязательное сканирование в поперечной плоскости с получением последовательных поперечных срезов, дающих представление о стереометрических параметрах сосуда. При сканировании в дуплексном режиме появление артефактов связано с неадекватным подбором цветовой шкалы скоростей, выбором некорректного угла сканирования и размера метки контрольного объема. Результатом этого в дуплексном режиме является исчезновение равномерного «прокрашивания» сосуда с появлением противоположно направленных «потоков», в триплексном режиме — появление дополнительных разнонаправленных колебаний в допплеровском спектре.

Поражения МАГ чаще всего локализуются в местах деления артерий, где существуют естественные турбулентные потоки, для сонных артерий (СА)

386

Глава 12. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В НЕВРОЛОГИИ

Ðèñ. 12.69. Изображение и спектрограмма потоков (триплексное сканирование)

при патологической извитости внутренней сонной артерии.

ACI — внутренняя сонная артерия

âобласти бифуркации ОСА и устьях ВСА и НСА, а также по ВСА при входе

âчереп, по ПА в устье, при входе в костный канал и в череп, для ПГС в месте бифуркации и устья ПКА.

Êосновным патологическим состояниям, выявляемым при дуплексном сканировании МАГ, относятся различные виды окклюзирующих поражений: атеросклероз, неспецифический аортоартериит, деформации (перегибы, извитости, петли), аномалии развития МАГ (гипоплазии, аплазии, аномалии хода), аневризмы.

Одним из самых распространенных заболеваний, поражающих МАГ, является атеросклероз.

Начальными признаками атеросклеротического поражения является изменение комплекса интима — медиа: уплотнение, разрыхление, неровность контуров, неоднородность структуры, утолщение.

Непосредственным проявлением атеросклеротического процесса являются атеросклеротические бляшки, которые могут вызывать стенозы и окклюзии сосудов.

387

А. А. Михайленко. КЛИНИЧЕСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ: СЕМИОТИКА И ТОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Первая ультразвуковая классификация атеросклеротических бляшек была предложена Греем и Уэлом в 1988 г. Все атеросклеротические бляшки были разделены на 4 типа:

1-й тип — гипоэхогенные однородные;

2-й тип — гипоэхогенные неоднородные;

3-й тип — эхогенные неоднородные;

4-й тип — эхогенные однородные.

Основной задачей дальнейших исследований явилось установление ультразвуковых маркеров эмбологенности каротидных бляшек.

Накопленные данные послужили основой для предложения ультразвуковой классификации, учитывающей тип и характер поверхности атеросклеротических бляшек.

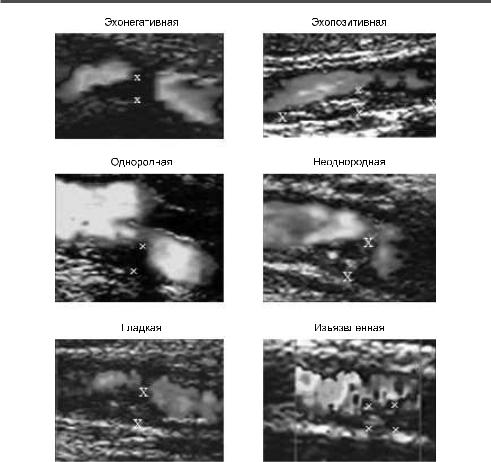

Существует следующая классификация атеросклеротических бляшек.

По структуре: гомогенные (низкой, умеренной, высокой эхоплотности);

гетерогенные (с преобладанием гиподенсных зон, с преобладанием плотных зон); с кальцинозом; без кальциноза.

По распространенности: локальные (протяженность 1–1,5 см); пролонги-

рованные (протяженность более 1,5 см).

По локализации: локальные (занимают одну стенку сосуда); полуконцент-

рические (занимают две стенки сосуда); концентрические (занимают более двух стенок сосуда).

По форме поверхности: с ровной поверхностью; с неровной поверхно-

ñòüþ.

Осложненные: с изъязвлением; с кровоизлиянием; с изъязвлением и кро-

воизлиянием (рис. 12.70).

Атеросклеротические бляшки низкой плотности («мягкие») имеют эхоплотность, равную эхо-плотности потока крови, и при неиспользовании цветового режима обычно не видны. Морфологически в состав «мягких» АСБ входят липиды, молодые соединительнотканные элементы и клетки крови. Плотные АСБ имеют эхо-плотность, соизмеримую с эхо-плотностью окружающих сосуд тканей (или выше ее), и представляют собой фиброзированные соединительнотканные элементы и(или) соли кальция. Гомогенные плотные АСБ, как правило, имеют ровную поверхность. Гетерогенные АСБ состоят из участков различной эхоплотности — от эхо-негативных, представляющих собой «мягкие» компоненты, до эхо-позитивных различной плотности, максимальную из которых имеют соли кальция, поверхность гетерогенных бляшек чаще неровная. Кровоизлияние в бляшку визуализируется в виде зоны пониженной эхоплотности, обычно с неровными контурами. Изъязвленные АСБ, как правило, имеют неровную, с «кратерообразным» углублением поверхность.

Кровоизлияния в атеросклеротическую бляшку чаще наблюдают при степени стеноза более 70%, большинство бляшек имеют гетерогенную структуру и неровную поверхность.

388

Глава 12. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В НЕВРОЛОГИИ

Ðèñ. 12.70. Ультразвуковая классификация типов атеросклеротических бляшек

Многочисленными исследованиями доказано, что гипоэхогенные, гетерогенные, с кровоизлияниями и неровной поверхностью атеросклеротиче- ские бляшки являются потенциально эмбологенными.

Подсчет процента сужения просвета сосуда осуществляют относительно диаметра и площади сечения сосуда. В качестве абсолютных величин принимают максимальный диаметр (или площадь) сосуда, измеренный по внутреннему краю комплекса интима — медиа, и минимальный, т. е. соответствующий «свободному» от АСБ просвету. Предложено несколько методик расчета процента стеноза:

τотношение внутреннего диаметра сосуда в месте сужения к внутреннему диаметру вышележащего неизмененного сегмента ВСА, выраженное в процентах (кооперативное исследование NASCET);

τотношение внутреннего диаметра сосуда в месте сужения к внутреннему диаметру «неизмененного» сосуда в этом же месте, выраженное в процентах (кооперативное исследование ESCT);

389

А. А. Михайленко. КЛИНИЧЕСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ: СЕМИОТИКА И ТОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

à á

Ðèñ. 12.71. Ультразвуковое (à) и схематичное (á) изображение расчета процента стеноза:

{1 – (dS/D)} x 100 {1 – (dS/D)} x 100 {1 – (ds/D)2} x 100

τотношение площади поперечного сечения сосуда в месте сужения к площади поперечного сечения «неизмененного» сосуда в этом же месте, выраженное в процентах (рис. 12.71).

Как видно из расчетов, процент сужения просвета, измеренный относительно диаметра сосуда, меньше величины, измеренной относительно площади поперечного сечения сосуда, на 20–25%.

Чувствительность и специфичность методики дуплексного сканирования в определении процента стеноза при использовании в качестве эталона сравнения двухпроекционной дигитальной субтракционной ангиографии, по данным разных авторов, составляет соответственно 81–98% и 82,2–95%. Погрешность уменьшается при использовании ультразвуковых сканеров с высоким разрешением и приобретении опыта исследователем.

Новым направлением применения дуплексного сканирования явилась оценка функции эндотелия сосудов, что дает возможность диагностировать

390