Учебники / Клиническая_неврология_Семиотика_и_топическая_диаг_240315_093513

.pdf

Глава 12. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В НЕВРОЛОГИИ

Ðèñ. 12.45. Анатомия артерий основания мозга

Ðèñ. 12.46. Локация артерий основания мозга транстемпоральным доступом

361

А. А. Михайленко. КЛИНИЧЕСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ: СЕМИОТИКА И ТОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

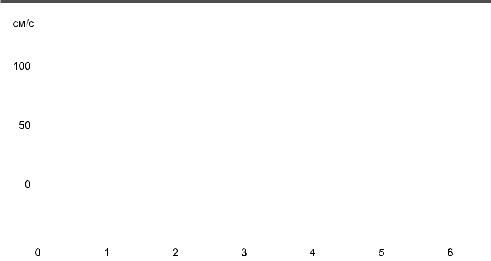

Ðèñ. 12.47. Нормальная допплерограмма средней мозговой артерии

Помимо исследования средней мозговой артерии в покое выполняют компрессионные пробы, а также пробы с гипер- и гипокапнией. При компрессии ипсилатеральной сонной артерии происходит снижение линейных скоростей кровотока. В норме средняя линейная скорость не должна снижаться более чем на 60% от исходной и не ниже чем до 20 см/с (большее снижение свидетельствует о неэффективности коллатерального кровотока через артериальный круг большого мозга). При пережатии контралатеральной сонной артерии линейные скорости кровотока увеличиваются или не изменяются.

Гиперкапническую пробу чаще проводят путем задержки дыхания на максимально возможное время (но не менее чем на 30 с).

Фиксируют среднюю линейную скорость кровотока во время последнего перед вдохом сердечного цикла.

Гипокапническую пробу выполняют путем гипервентиляции до момента стабилизации скоростных параметров допплерограммы (но не менее чем в течение 30 с), после чего фиксируют среднюю линейную скорость кровотока.

Индекс цереброваскулярной реактивности в процентах подсчитывают путем вычитания значения средней линейной скорости кровотока при гипервентиляции из значения средней скорости при задержке дыхания и деления этой разности на значение средней скорости в покое, затем умножают полученный результат на 100. В норме индекс цереброваскулярной реактивности у лиц моложе 40 лет не должен быть ниже 80%, у лиц 40–60 лет — ниже 60%, а у лиц старше 60 лет — ниже 40%.

Передняя мозговая артерия лоцируется транстемпоральным доступом на глубине 65–75 мм (сегменты А1 и А2) с направлением датчика несколько кпереди и вверх (см. рис. 12.45, 12.46). Кровоток направлен от датчика. Зна- чения линейных скоростей кровотока по передней мозговой артерии чрезвычайно вариабельны в связи с неопределенностью угла локации. Выполняют компрессионные пробы. При пережатии ипсилатеральной сонной артерии в норме происходит инверсия кровотока в сегменте А1 (отсутствие

362

Глава 12. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В НЕВРОЛОГИИ

инверсии свидетельствует о незамкнутости артериального круга большого мозга спереди — отсутствии передней соединительной артерии). При пережатии контралатеральной сонной артерии линейные скорости кровотока в сегменте А1 увеличиваются. Передняя соединительная артерия отсутствует примерно у 25% людей.

Задняя мозговая артерия лоцируется на глубинах от 55 до 75 мм транстемпоральным доступом с направлением датчика максимально кзади (см. рис. 12.45, 12.46). Кровоток в сегменте Р1 направлен на датчик и лоцируется на меньших глубинах, кровоток в сегменте Р2 — от датчика и лоцируется на больших глубинах. Вариабельность скоростных показателей также чрезвы- чайно высока вследствие неопределенности угла локации. При пережатии ипсилатеральной сонной артерии происходит увеличение линейных скоростей кровотока в сегменте Р1 (отсутствие увеличения свидетельствует о незамкнутости артериального круга большого мозга сзади — отсутствии соответствующей задней соединительной артерии). Обе или одна задняя соединительная артерия отсутствуют примерно у 50% людей.

Базилярная (основная) артерия лоцируется субокципитальным доступом (через большое затылочное отверстие) на глубинах от 65 до 110 мм (рис. 12.48). Кровоток направлен от датчика. Также имеется значительная вариабельность линейных скоростей кровотока вследствие неопределенности угла локации. На глубинах меньше 65 мм могут лоцироваться сегменты V4 позвоночных артерий.

Показатели циркуляторного сопротивления для артерий основания мозга примерно одинаковы. Систоло-диастолическое соотношение в норме составляет 1,8–2,2.

При наличии показаний трансорбитальным доступом лоцируют сифоны внутренних сонных артерий (рис. 12.49). Датчик 2 МГц накладывают на закрытое верхнее веко. Мощность излучения при локации должна быть обязательно снижена до 15 мВт/см2 во избежание повреждения прозрачных сред глазного яблока. На глубине 40–60 мм лоцируется глазничная артерия (направление кровотока на датчик). На глубине 55–70 мм — сифон внутренней сонной артерии. Кровоток по приносящему колену направлен на датчик, по уносящему — от датчика.

В норме показатели асимметрии по артериям головного мозга не должны превышать 15–20%. Для позвоночных артерий допускается асимметрия линейных скоростей кровотока до 30%.

Различают несколько патологических допплерографических паттернов, которые представляют собой комплекс количественных и качественных аудиовизуальных характеристик, соответствующих тому или иному патологическому состоянию:

,паттерн стеноза;

,паттерн затрудненной перфузии;

,паттерн остаточного потока;

,паттерн эмболии;

,паттерн шунта.

363

А. А. Михайленко. КЛИНИЧЕСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ: СЕМИОТИКА И ТОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Ðèñ. 12.48. Локация базилярной артерии субокципитальным доступом

Ðèñ. 12.49. Локация сифона внутренней сонной артерии трансорбитальным доступом

Паттерн стеноза (рис. 12.50) выявляется в месте сужения сосуда не менее чем на 50% просвета. Как известно, в месте сужения скорость кровотока повышается, поэтому основным признаком является увеличение линейных скоростей кровотока, и прежде всего — максимальной систолической скорости (или частоты). Для экстракраниальных артерий установлено прямое соответствие величины стеноза и максимальной систолической частоты. Так, стенозу 50% соответствует максимальная систолическая частота 5 кГц, стенозу 60% — частота 6 кГц, и т. д. до 95% (9,5 кГц), после чего — при субокклюзии — происходит резкое снижение частоты до 0 кГц, что соответствует окклюзии сосуда. В то же время существует ряд факторов, которые могут нарушать данную зависимость. Так, при повышении системного артериального давления будут наблюдаться более высокие показатели частоты, а при

364

Глава 12. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В НЕВРОЛОГИИ

Ðèñ. 12.50. Паттерн стеноза внутренней сонной артерии

снижении давления — более низкие. При исследовании интракраниальных артерий такое соответствие полностью нарушается вследствие неопределенности угла локации и особенностей работы импульсного датчика на частоте 2 МГц.

Таким образом, на основании данных ультразвуковой допплерографии нельзя достоверно оценить степень стенозирования сосуда. Возможно лишь приблизительное определение процента стеноза экстракраниальной артерии. В связи с возрастанием допплеровских сдвигов частот изменяется характер звукового сигнала — усиливаются высокочастотные составляющие и звук становится свистящим.

Сразу за местом сужения сосуда кровоток теряет ламинарный характер и становится турбулентным, в связи с чем появляются дополнительные изменения допплеровского спектра. Происходит смещение максимума мощности спектра в область средних и низких частот, «разлохмачивание» верхушки допплерограммы, заполнение спектрального окна, а также появляются грубые низкочастотные звуковые сигналы. Поскольку участок сужения с ускоренным кровотоком и участок турбулентного кровотока расположены близко друг к другу, паттерн стеноза включает и те и другие компоненты.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что достоверные допплерографиче- ские признаки стеноза наблюдаются лишь при стенозах более 50% просвета. Таким образом, ультразвуковая допплерография значительно уступает дуплексному сканированию в диагностике стенозирующих поражений магистральных артерий головного мозга. В то же время хорошо известно, что стенозы менее 50% просвета артерии не вызывают значимых гемодинамиче- ских изменений в пораженном сосудистом бассейне. Поэтому как метод скрининговой диагностики потенциально опасных стенозирующих поражений магистральных артерий головного мозга ультразвуковая допплерография нашла свое место в диагностическом алгоритме.

365

А. А. Михайленко. КЛИНИЧЕСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ: СЕМИОТИКА И ТОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Ðèñ. 12.51. Паттерн затрудненной перфузии в общей сонной артерии

Âпрестенотической зоне ультразвуковая допплерография позволяет выявить паттерн затрудненной перфузии (рис. 12.51). Его основные проявления: снижение линейных скоростей кровотока, и прежде всего диастоличе- ской скорости (частоты), в связи с чем увеличиваются показатели циркуляторного сопротивления кровотоку (SD, RI, PI). Паттерн затрудненной перфузии помимо стеноокклюзирующих поражений встречается также при внутричерепной гипертензии. В крайнем своем выражении он представлен при смерти мозга в виде реверберирующего потока (антеградного — в систолу, ретроградного — в диастолу), когда повышенное внутричерепное давление вследствие отека-набухания головного мозга во время диастолы оказывается выше артериального давления, что приводит к инверсии кровотока в диастолу.

Âпостстенотической зоне выявляется паттерн остаточного потока (рис. 12.52): снижение линейных скоростей кровотока, прежде всего систолической, со снижением показателей циркуляторного сопротивления; медленное нарастание скорости кровотока в систолу и медленное снижение в диастолу с тенденцией к синусоидному характеру огибающей допплерограммы; снижение реактивности сосудов головного мозга.

Поскольку наиболее часто атеросклеротические бляшки локализуются в области устья внутренней сонной артерии, то чаще всего престенотические изменения (паттерн затрудненной перфузии) можно наблюдать в общей сонной артерии, паттерн стеноза — в области устья внутренней сонной артерии, а постстенотические изменения (паттерн остаточного потока) — в средней и передней мозговых артериях. Если атеросклеротическая бляшка локализуется в устье общей сонной артерии, то престенотические изменения не выявляются, а если имеется стеноз устья средней мозговой артерии, то не выявляются постстенотические изменения.

366

Глава 12. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В НЕВРОЛОГИИ

Ðèñ. 12.52. Паттерн остаточного потока в средней мозговой артерии

Помимо гемодинамических эффектов, атеросклеротические бляшки в магистральных артериях головного мозга могут являться источниками эмболии сосудов головного мозга. Ультразвуковая допплерография является единственным методом, позволяющим зарегистрировать прохождение эмбола по сосудам. При этом на допплерограмме возникает характерный микроэмболический сигнал (паттерн эмболии). Микроэмболический сигнал имеет следующие характеристики: его мощность превосходит фоновый сигнал не менее чем на 3 дБ, длительность сигнала не более 300 мс, он расположен внутри допплеровского спектра и не прилежит к изолинии, имеется характерный звуковой сигнал, напоминающий «свист пули», «щелчок», «чи- риканье» и т. д.

Ультразвуковая допплерография позволяет дифференцировать материальные (тромбы, агрегаты тромбоцитов, кальцинаты, атероматозные массы, миксомные частицы и т. д.) и воздушные (при операциях на сердце и сосудах головного мозга, декомпрессионной болезни и т. д.) микроэмболы. К сожалению, нет возможности дифференцировки состава материальных частиц и определения размеров микроэмболов.

Возможна как спонтанная эмболизация, так и спровоцированная пальпацией атеросклеротически измененного сосуда. Спонтанная эмболизация наблюдается как при кардиальном, так и артериальном источнике эмболии. Для детекции спонтанной эмболизации, подсчета количества и мощности микроэмболических сигналов используется 30или 60-минутный допплеровский мониторинг одной или обеих средних мозговых артерий. При локализации нестабильной атеросклеротической бляшки в сонной артерии при выполнении компрессионных проб также могут появляться микроэмболи- ческие сигналы (рис. 12.53), даже если бляшка не вызывает выраженного

367

А. А. Михайленко. КЛИНИЧЕСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ: СЕМИОТИКА И ТОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Ðèñ. 12.53. Паттерн эмболии задней мозговой артерии

стенозирования артерии и соответствующих локальных допплерографиче- ских изменений. В этом случае пациентов направляют на дуплексное сканирование для подтверждения наличия морфологически нестабильной атеросклеротической бляшки и решения вопроса о проведении консервативного антитромботического или хирургического лечения.

Следует подчеркнуть, что микроэмболизация головного мозга сама по себе не является клинически значимой, но обнаружение микроэмболиче- ских сигналов, особенно если такая микроэмболизация является массивной, является угрожающим в отношении возможности развития ишемического повреждения головного мозга. При хронической микроэмболизации нескольких сосудистых бассейнов головного мозга возможно постепенное развитие сосудистой деменции.

При локализации атеросклеротического поражения в области бифуркации общей сонной артерии обычно развивается синдром гиперчувствительности каротидного синуса, который проявляется асистолией, брадикардией или снижением системного артериального давления (а следовательно, и снижением линейных скоростей кровотока) в ответ на компрессию сонной артерии на шее. Даже в отсутствие паттерна стеноза при инсонации области бифуркации общей сонной артерии синдром гиперчувствительности каротидного синуса указывает на наличие атеросклеротического поражения, и таких пациентов направляют на дуплексное сканирование.

При окклюзии магистральной артерии головного мозга кровоток по ней прекращается, поэтому допплеровский сигнал от пораженной артерии отсутствует. В то же время, исходя из особенностей метода, при отсутствии сигнала от того или иного сосуда невозможно однозначно утверждать, что он окклюзирован, поскольку высока вероятность технических трудностей

368

Глава 12. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В НЕВРОЛОГИИ

локации того или иного сосуда. Поэтому суждение о наличии окклюзии при допплерографии базируется на косвенных признаках. Таковыми являются, в первую очередь, признаки включения коллатеральных путей кровотока. К первой группе анастомозов, обеспечивающих коллатеральный кровоток, от-

носятся анастомозы между системой наружной и внутренней сонных артерий, в частности глазничный анастомоз (надблоковая артерия). При окклюзии устья внутренней сонной артерии формируется коллатеральный кровоток через наружную сонную, лицевую, надблоковую и глазничную артерии в сифон внутренней сонной артерии. В этом случае кровоток по надблоковой артерии меняет свое направление и поворачивает от датчика внутрь черепа.

Вторая группа анастомозов образует артериальный круг большого мозга,

который имеет решающее значение в защите головного мозга от ишемиче- ского повреждения в силу его высокой пропускной способности. Артериальный круг образован дистальными сегментами внутренних сонных артерий, сегментами А1 передних мозговых артерий, передней соединительной артерией, сегментами Р1 задних мозговых артерий и задними соединительными артериями. Круг обеспечивает переток крови между основными тремя сосудистыми бассейнами (двумя каротидными и вертебрально-базилярным) при окклюзии магистральных артерий до артериального круга. Так, при окклюзии внутренней сонной артерии пораженный каротидный бассейн получает кровь из противоположного каротидного бассейна через сегмент А1 контралатеральной передней мозговой артерии, переднюю соединительную артерию и сегмент А1 ипсилатеральной передней мозговой артерии. При этом наблюдается инверсия кровотока в сегменте А1 передней мозговой артерии на стороне поражения и ускорение кровотока в сегменте А1 контралатеральной передней мозговой артерии. Кроме того, происходит переток крови из вертебрально-базилярного бассейна через соответствующую заднюю соединительную артерию. В сегменте Р1 ипсилатеральной задней мозговой артерии наблюдается ускорение кровотока.

Третьей группой анастомозов являются корковые анастомозы между вет-

вями артерий основания мозга (передние, средние и задние мозговые артерии). Они включаются при окклюзии мозговых артерий за артериальным кругом. Чрезвычайно богаты и разнообразны анастомозы в области шеи, которые начинают функционировать при окклюзии основных артериальных стволов, отходящих от дуги аорты.

Помимо включения коллатеральных путей кровотока, признаком окклюзии является изменение ответа на компрессионные пробы. Так, при окклюзии внутренней сонной артерии кровоток по ипсилатеральной средней мозговой артерии выраженно не изменяется при пережатии пораженной сонной артерии и, напротив, значительно снижается при компрессии контралатеральной сонной артерии (рис. 12.54).

Окклюзии магистральной артерии головного мозга будут также сопутствовать описанные выше паттерны затрудненной перфузии (в преокклюзионном участке) и остаточного потока (в постокклюзионной зоне).

369

А. А. Михайленко. КЛИНИЧЕСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ: СЕМИОТИКА И ТОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Ðèñ. 12.54. Реакция кровотока по средней мозговой артерии

на компрессию контралатеральной сонной артерии при окклюзии ипсилатеральной внутренней сонной артерии

Наиболее частой локализацией окклюзирующего поражения является устье внутренней сонной артерии. При этом будут наблюдаться следующие допплерографические изменения:

τпаттерн затрудненной перфузии в ипсилатеральной общей сонной артерии;

τпаттерн остаточного потока в ипсилатеральной средней мозговой артерии;

τинверсия кровотока по ипсилатеральной надблоковой артерии;

τинверсия кровотока в сегменте А1 ипсилатеральной передней мозговой артерии (при замкнутом спереди артериальном круге большого мозга);

τускорение кровотока в сегменте А1 контралатеральной передней мозговой артерии и в сегменте Р1 ипсилатеральной задней мозговой артерии;

τзначительное снижение реакции кровотока по ипсилатеральной средней мозговой артерии в ответ на пальпацию пораженной сонной артерии и выраженное снижение кровотока при пальпации контралатеральной сонной артерии.

Наиболее сложна допплерографическая диагностика окклюзии средней мозговой артерии, поскольку в этом случае, помимо отсутствия сигнала от пораженной артерии, других допплерографических признаков поражения не наблюдается.

Следует отметить, что включение коллатеральных путей кровотока и изменение реакции на компрессионные пробы может происходить не только при окклюзии, но и при грубом стенозировании артерий головного мозга.

370