- •Глава I

- •Глава II

- •Глава III

- •Глава IV

- •Глава V заболевания век

- •Глава VI

- •Глава VII

- •Глава VIII

- •Глава X

- •Глава XII

- •Глава XIII V V

- •Глава XV

- •Глава XVI

- •Глава XVIII

- •Глава XIX

- •Глава XX

- •Глава XXI

- •Глава XXII

- •Глава I. Анатомия и физиология органа зрения. —л. А. Бочкарева 15

- •Глава 11. Методики исследования органа зрения. — а. А. Бочкарева 52

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Для студентов медицинских институтов

Глазные болезни

Под редакцией

Т. И. БРОШЕВСКОГО и А. А. БОЧКАРЕВОЙ

Издание второе, переработанное и дополненное

Допущено Главным управлением учебных заведений Министерства здравоохранения СССР в качестве учебника для студентов медицинских институтов

ББК

56.7

ББК

56.7

Г 52 УДК 617.7(075.8)

Глазные болезни: Учебник/Под ред. Т. И. Брошевского, А. А. Бочкаревой. —2-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 1983. —448 с, ил.

Авторы — опытные специалисты, зав. кафедрами глазных болезней медицинских институтов — Куйбышевского, Ростовского-на-Дону, II Московского, Курского, Ивановского, Воронежского.

Во втором издании .учебника (первое вышло в 1977 г.) приводятся современные данные по анатомии^ эмбриологии и физиологии зрительного анализатора. Освещаются методики исследования органа зрения, а также клиника, диагностика и лечение основных заболеваний век, соединительной и роговой оболочек, слезных органов, склеры, сосудистого тракта, хрусталика, стекловидного тела, сетчатки, зрительного нерва и т. д. Приводятся данные об изменении органа зрения при заболеваниях внутренних органов, а также о патологии внутриглазного давления. Освещаются вопросы врачебно-трудовой экспертизы и трудоустройства слепых.

Учебник соответствует программе, утвержденной Министерством здравоохранения СССР, и предназначен для студентов медицинских институтов. В учебнике 275 рис., 4 табл.

Рецензент

зав. кафедрой глазных болезней Ярославского медицинского института,

проф. М. С. РЕМИЗОВ

ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

Зав. редакцией С. Д. Крылов

Редактор А. Ф. Бровкина

Редактор издательства Н. В. Кирсанова

Художественный редактор Л. М. Воронцова

Технический редактор А. М. Миронова

Корректор С. Р. Даничева

ИБ № 3349

Сдано в набор 12.04.82. Подписано к печати 25.11.82. Формат бумаги 60X90 71в. Бум. офсет. № 1. Тайме гарнитура. Печать офсетная. У сп. печ. л. 28,0. Усл. кр. отт 96 0 Уч-изд л 33 65 Тираж 100 000(1-50 000) экз Заказ No 1106. Цена 1 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Медицина», Москва Петроверигский пер., 6/8.

Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Во втором издании учебника освещены все разделы офтальмологии с изложением современных методик исследования, принципов профилактики и лечения заболеваний глаз. Особое внимание уделено прогрессивной области — микрохирургии глаз. Описаны современные способы микрохирургии при заболеваниях роговицы, хрусталика, глаукоме, а также операции при отслойке сетчатки. По-иному трактуются проблема глаукомы, этиология трахомы и паратрахомы, некоторые заболевания сетчатки. Большое внимание уделено повреждениям органа зрения и ожогам. Приведены основные хирургические приемы при проникающих ранениях глаза. При создании учебника авторы использовали как материалы ранее опубликованных классических руководств, так и современной периодической литературы.

Анатомическая терминология приведена по новой международной классификации, лекарственные препараты и рецептура — в соответствии с X изданием Государственной фармакопеи СССР.

В создании учебника принимали участие проф. В. Г. Абрамов, проф. Д. С. Кроль, канд. мед. наук Н. Б. Лукова, чл.-корр. АМН СССР засл. деят. науки РСФСР проф. А. П. Нестеров, проф. С. Е. Стукалов, проф. Б. Ф. Черкунов. Все авторы являются представителями куйбышевской научной школы.

При распределении материала авторы придерживались испытанного временем, хотя и не всеми разделяемого, анатомического принципа, что наиболее приемлемо для студентов. Мы стремились отразить все основные современные концепции; при этом из-за определенных требований к учебникам не удалось упомянуть многих авторов, за что приносим свои извинения.

На первое издание получен ряд положительных рецензий и критических замечаний, за что авторы приносят благодарность профессорам Е. И. Ковалевскому, А. Н. Добромыслову, Н. Б. Шульпиной, М. А. Пенькову, А. Б. Кацнельсону, 3. А. Алиевой, 3. Т. Кулиевой, У. X. Самедовой, Г. С. Паламарчук.

Т. И. Ерошевс-кий, А. А. Бочкарева

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК РАЗВИТИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ

I

Орган зрения является важнейшим орудием познания внешнего мира. Основная информация об окружающей действительности поступает в мозг именно через этот анализатор.

И. М. Сеченов и И. П. Павлов приписывали зрительному анализатору познавательную силу. Его функции лежат в основе всей трудовой и творческой деятельности человека.

Все органы чувств, в том числе зрительный анализатор, функционируют как приборы для восприятия сигналов. Глаз посылает в мозг информацию, которая через цепь электрофизиологических импульсов кодируется в нервную активность. Сигналы, поступающие в кору головного мозга, анализируются и синтезируются в зрительный образ.

Следует подчеркнуть, что глаз — это дистантный анализатор высшего порядка. Ему свойственно пространственное восприятие глубины, передвижения предметов, их удаленности, телесности. Вот почему зрительный акт всегда был загадочным и таинственным. Неслучайно в ряде стран существовали религиозные секты, члены которых поклонялись богу в образе глаза.

В обычной жизни человек вряд ли замечает, что живое существо не имеет более сильного и верного стража, чем орган зрения. Мгновенного взгляда достаточно, чтобы заменить тысячи слов и звуков.

Существует ряд заболеваний, не угрожающих смертью, но лишающих человека радости зримо воспринимать окружающий нас чудесный мир солнца и красок, и тогда на помощь приходит область науки — офтальмология.

Орган зрения издавна был предметом филосовских дискуссий. В. И. Ленин, отдавая должное Гельмгольцу как крупнейшей величине в естествознании, считан, что в философии он был непоследовательным материалистом. В своей работе «Физиологическая оптика» Гельмгольц писал: «Я обозначил ощущения как символы внешних явлений и я отверг за ними всякую аналогию с вещами, которые они представляют». В. И. Ленин это положение Гельмгольца определяет как агностицизм.

Находясь под влиянием доктрины М. Мюллера «О специфической энергии органов чувств», Гельмгольц выдвинул теорию иероглифов, по которой ощущения — не субъективные образы объективных свойств вещей, а только знаки или символы, не сходные с ними. В. И. Ленин подвергает критике теорию иероглифов. По мнению В. И. Ленина, Гельмгольц то признавал априорные законы мысли, то склонялся к «трансцендентной реальности времени и пространства», т. е. к матери-

алистическому взгляду на мир, то считал ощущения всего лишь символами, оторванными от «совершенно различного мира обозначаемых вещей».

Таким образом, теория символов-иероглифов Гельмгольца вносит недоверие к чувствительсти, к познаниям наших органов чувств. В. И. Ленин полагал, что изображение неизбежно предполагает объективную реальность того, что отображается. Ощущения — единственный источник наших знаний. Способность ощущения и есть всеобщее свойство материи или продукт ее организованности.

Полемика между И. М. Сеченовым и Гельмгольцем показывает, что последний отрицал объективность качества, полагая, что для глаза нет гармонии Цветов и что наше ощущение есть всего лишь знак, а не отображение внешнего воздействия («Я отвергаю за ними всякую аналогию с вещами». «Не существует тона вне живого уха и нет ни цвета, ни света вне живого глаза»). И. М. Сеченов же стоял на материалистических позициях. Он считал, что качество внешних предметов существует независимо от органов чувств. Именно они дают точное и верное восприятие внешнего мира. Если Гельмгольц образно говорил, что «глаз сделан плохим механиком и его надо отдать на переделку мастеру», то И. М. Сеченов, напротив, утверждал, что глаз — самый совершенный орган и нет ему равных. В то же время Гельмгольц писал, что орган зрения является наилучшим даром природы.

Мировая литература полна противоречивых мнений о тождестве жизни и зрения. Хорошо известно, что даже незначительная потеря зрения может изменить судьбу человека. Что страшнее: жить слепым или, умереть? Многие произведения отвечают на этот вопрос так: лишить человека зрения — худшее наказание, чем лишить его жизни. Софокловский царь Эдип, убедившись, что именно он — причина произошедших бедствий, во искупление своей вины перед богом и людьми не убивает, а ослепляет себя. В «Антонии и Клеопатре» служанка Клеопатры Ирас, узнав, что хозяйка хочет отдать ее римским рабам, предпочитает вырвать себе глаза. В романе Язвицкого «Иван Третий — государь всея Руси» князь Шемяка не убивает князя Василия, а из мести выжигает ему глаза. Шиллер говорил, что умереть — это пустяки, но видеть и ослепнуть — неизмеримо тяжелее. Уэллс и Шекспир полагали, что смерть — меньшее несчастье, чем слепота.

Учение о глазных болезнях создавалось из года в год, из века в век. Толчком для его возникновения являлись социальные условия и болезни, порождаемые ими. В каждую эпоху существовали свои традиции лечения глазных заболеваний. Вся древняя медицина изобилует народными средствами лечения. Народности Крайнего Севера — рыбаки, скотоводы — пользовались очками для защиты от солнечного и снежного ослепления. Зачатки древней науки о глазных болезнях были в Египте за 4400 лет до нащеиэры. Из гробниц фараонов извлечены 42 книги, 6 из которых касались заболеваний глаз. В гробницах фараонов найдены также флаконы из стеорита, алебастра, слоновой кости с остатками глазных лекарств (С. М. Магильницкий). Первым окулистом считается Пепи Анк Ири, родившийся примерно в 1600 г. до нашей эры. Медицинские папирусы хранят сведения о ряде глазных болезней того времени: косоглазии, белвмах, геморрагиях,

слезотечении, гноетечении. В библии древних иудеев имеются сведения об экзофтальме, красноте глаз, слезных свищах, пятнах роговицы, катарактах, трахоме.

В сохранившихся памятниках письменности Древней Индии (400—250 гг. до н. э.) встречаются сведения об анатомии и патологии глаза, а также лечении глазных болезней.

До 108 видов глазных заболеваний насчитывала древнекитайская медицина. Уже тогда было известно об иглоукалывании и прижиганиях. Знаменитый Гиппократ (460—372 гг. до н. э.) — отец древнегреческой медицины — 4в своих трактатах описал структуру глаза и развитие многих болезней.

Платон (427—347 гг. до н. э.) выдвинул теорию зрения. По его мнению, зрение происходит от соединения света (огня), истекающего из глаза, с проникающим в него дневным светом. Это неправильное представление было опровергнуто его современником Аристотелем, который считал, что свет есть движение, исходящее из светящегося тела.

Приоритет в создании учения об оптике принадлежит Эвклиду из Александрии (III век до н. э.). Позднее Птоломей произвел точные измерения углов преломления. Корнелий Цельс (25—50 гг. до н. э.) первым в Египте описал операцию реклинации катаракты. Альхаузен разработал теорию бинокулярного зрения.

Следовательно, уже до нашей эры имелись зачатки науки о глазе, хотя многие представления были примитивными, а иногда и ошибочными. В XVI веке нашей эры Везалий (1514—1566), написавший труд «Об анатомии глаза», еще не признавал, что сетчатка является основой органа зрения.

Настоящим реформатором учения о глазе является Иоганн Кеплер (1571—1630), создавший новую теорию зрения. Акт зрения, по Кеплеру, заключается в изображении предметов внешнего мира на сетчатке. Хрусталик — это всего лишь линза, преломляющая лучи света.

Арабская медицина, по-видимому, была наиболее прогрессивной. Европейские медики вынуждены были признать, что потребуется много времени, пока медицина Запада догонит арабскую медицину. Арабскими офтальмологами написано 12 оригинальных руководств по отдельным вопросам офтальмологии. Арабы еще в XIII веке использовали наркотические лекарства для обезболивания при операциях. Тогда же начали применять при глазных болезнях правила асептики, что обеспечивало успех операций.

В истории мировой культуры имя гениального сына таджикского народа Ибн Сины (Авиценна) занимает особое место. Уникальным признают «Канон медицины» о глазных болезнях. Этот труд в течение 600 лет считался основным пособием для меди, ов Европы и стран Востока. В третьей книге «Канона» изложены анатомия, физиология глаза и учение о его болезнях; Авиценна уже тогда знал об экстракции катаракты и считал ее «трудной, сопряженной с боль шим риском» операцией. '

Только в XIX веке офтальмология на основе достижений физики, биологии, химии, физиологии, гистологии, технического перевооружения ознаменовалась крупными открытиями.

Гельмгольц (1821—1892) внес неоценимый вклад в теоретическую физику, гидродинамику, физиологию органа зрения. На основе закона сопряженных фокусов он сделал важнейшее открытие — офтальмоскопию. Его глазное зеркало позволило улавливать изображение глазного дна, благодаря чему стало возможным увидеть и объяснить изменения в сетчатке и зрительном нерве. Изменения глазного дна стали играть важнейшую диагностическую и прогностическую роль не только при заболеваниях самого глаза, но и при сердечно-сосудистой патологии, инфекционных, неврологических и других заболеваниях. Гельмгольц дал правильное толкование акту аккомодации, раскрыл сущность астигматизма, создал стройную теорию цветного зрения.

С помощью офтальмоскопии вскоре было открыто множество новых глазных заболеваний. Часть открытий принадлежит знаменитому Грефе (1828—1870). Им и его современниками (Ферст, Пуркинье, Кокциус, Либрейх, Егер) описано столько заболеваний и методов, сколько не знала вся предшествующая офтальмология. Было разработано учение о физиологии и патологии глазодвигательного аппарата. Грефе впервые предложил иридэктомию при глаукоме, метод удаления магнитных осколков из глаза, описал расстройство поля зрения при различных заболеваниях.

Большой вклад в развитие офтальмологии внес Дондерс (1818—1889), разработавший учение об аномалиях рефракции и аккомодации, впервые давший научное обоснование подбору очков.

Первые сведения о глазных врачах России относятся к концу XVI столетия — к моменту создания Аптекарского приказа и возникновения так называемой придворной медицины.

Первым иностранным окулистом в России был Давид Брун (1628), а первым русским окулистом — Федор Дорофеев (1664). В XVIII веке появились переводы научных трудов на русский язык. По указу Петра I была создана мастерская инструментов (ныне завод «Красногвардеец»). В Петербурге в 1883 г. было открыто первое в России и Европе медико-хирургическое училище (Калинкинский институт), где курс по глазным болезням был выделен в самостоятельную дисциплину.

Первая кафедра глазных болезней была организована в Париже, а потом в Вене в 1796 г. Позднее, в 1805—1806 гг., основаны глазные больницы в Москве, Петербурге и Лондоне.

Хотя офтальмология в России стала зарождаться в начале прошлого столетия, фактически она находилась в недрах хирургии, занимая далеко не равноправное положение. Лекции по глазным болезням читали хирурги, иногда физиологи и даже акушеры.

Несмотря на это, наиболее прогрессивные ученые внесли большой вклад в учение о глазных болезнях. Среди них особое положение зани-мают-Н. И. Пирогов, читавший лекции по глазным болезням в Медико-хирургической академии, и В. А. Караваев, который вел преподавание клинической офтальмологии в Киеве.

Отдельные талантливые ученые даже в тяжелых условиях царского самодержавия смогли многое сделать для организации кафедр офтальмологии. В Петербурге в 1834 г. кафедру возглавил П. П. Пеле-хин, а в 18Х) г. — И. И. Кабат. И. И. Кабат был первым представителем русской офтальмологии, активно выступавшим с докладами о

В конце прошлого века русские окулисты внесли достойный вклад в борьбу со слепотой в России (А. И'. Скребицкий, П. И. Дьяконов, Л. Г. Беллярминов). Позднее появились энтузиасты борьбы со слепотой во многих городах России: в Воронеже — И. А. Гончаров, А. И. Масленников, А. И. Покровский, в Екатеринбурге — А. А. Мис-ланский, Г. И. Замуравкин, в Саратове — Н. И. Максимович, в Самаре — Л. А. Клыков, П. И. Батраченко, в Уфе — В. И. Спасский.

Право на • самостоятельность кафедры офтальмологии в России фактически получили только в 1860 г. Для руководства кафедрой офтальмологии был приглашен проф. Э. А. Юнге. Вначале он одновременно возглавлял кафедры в Петербурге и Москве, а позднее московскую кафедру передал Г. И. Брауну.

Самостоятельные кафедры, во главе которых стали русские офтальмологи, возникли при первых русских университетах. Крупные научные школы с оригинальными направлениями научных исследований формировались в Москве, Петербурге, Казани, Киеве, Харькове, Одессе. Основоположниками московской школы следует считать А. Н. Маклакова (1837—1895) и А. А. Крюкова (1849—1908). А. Н. Маклакову принадлежит заслуга в создании тонометра для измерения внутриглазного давления. Он первым привл* к внимание к изучению профессиональных вредностей как причин развития болезней глаз.

В развитии русской офтальмологии велика роль А. А. Крюкова. Написанный им учебник по глазным болезням выдержал 12 изданий. А. А. Крюков много лет был редактором журнала «Вестник офтальмологии», он является автором ряда оригинальных работ по созданию таблиц и шрифтов для исследования остроты зрения и цветоощущения.

От московской школы отделились в то время молодые школы, возглавляемые С. С. Головиным, В. П. Одинцовым, М. И. Авербахом.

Талантливый и высокоэрудированный офтальмолог С. С. Головин (1866—1931) проложил новые пути в офтальмохирургии. Им заново была создана оригинальная хирургия. Его труды «О слепоте в России»,

Интересно и плодотворно развивалась ленинградская школа. После Э. А. Юнге кафедру , офтальмологии Военно-медицинской академии в 1882 г. возглавил В. И. Добровольский. Его исследования по физиологической оптике и физиологии цветоощущения оказали большое влияние на последователей. После В. И. Добровольского кафедру возглавил Л. Г. Беллярминов (1859—1930). Он создал летучие отряды для борьбы с трахомой, ставшие той формой борьбы с этим заболеванием, которая была впоследствии, использована в других странах — Египте, Южной Америке, Индии. Его школа оказалась наиболее многочисленной и богатой идеями. Большая группа воспитанных им профессоров возглавили крупные клиники во многих городах: Н. И. Андогский — в Петербурге, С. В. Лобанов — в Томске, Я. В. Зе-ленковский — во II Ленинградском медицинском институте, А. С. Че-молосов — в Смоленске, С. В. Очаповский — в Краснодаре, И. И. Ка-зас — в Днепропетровске, А. С. Савваитов — в Москве, К. Ноишев-ский — в Варшаве, А. В. Лотин, Е. Ж. Трон, А. Я. Поппен — в Ленинграде, А. В. Ходин — в Киеве. А. В. Ходин в течение 20 лет был редактором журнала «Вестник офтальмологии».

Преемником Л. Г. Беллярминова стал В. Н. Долганов, а позднее — Б. Л. Поляк (1900—1971). Б. Л. Поляк создал оригинальное направление в офтальмологии и молодую школу офтальмологов, возглавивших кафедры во многих городах Советского Союза. Он разработал классификацию глаукомы, много сделал в области военной офтальмологии. Его монография «Военно-полевая офтальмология» удостоена премии имени М. И. Авербаха.

Ярким представителем советской офтальмологии был профессор В. П. Одинцов (1876—1938), который с первых дней Советской власти возглавил кафедру I Московского медицинского института. Наиболее ценным его вкладом в офтальмологию являются оригинальные исследования в области патологической анатомии глаза. Он написал прекрасный учебник «Курс глазных болезней», выдержавший несколько изданий. Совместно с К. X. Орловым им создано руководство по глазной хирургии.

После смерти В. П. Одинцова кафедру возглавляли его талантливые ученики, вначале А. Я. Самойлов, а позднее — В. Н. Архангельский. Большой вклад внес А. Я. Самойлов в решение проблем глаукомы, туберкулеза, нейроофтальмологии. Из его школы вышли видные ученые — А. Б. Кацнельсон, Н. Е. Браунщтейн, Н. С. Азарова, А. Н. Добромыслов, Д. И. Березинская, Д. О Каминский, О. Н. Соколова, Г. Ф. Тетина, О. Б. Ченцова, Е. А. Хургина, Ф. И. Юзефова, К. И. Цикуленко, Д. Г. Бушмич, С. А. Бархаш и др.

Ярким последователем В. П. Одинцова был В. Н. Архангельский (1897—1973). В течение 20 лет он возглавлял кафедру I Московского медицинского института. Это был крупный всесторонне образованный ученый и педагог, развивавший, как и его учитель, морфологическое направление в офтальмологии. В. Н. Архангельский — главный ре-

дактор пятитомного руководства по офтальмологии, автор дважды изданного учебника по глазным болезням для студентов. Его фундаментальная монография «Морфологические основы офтальмоскопической диагностики» удостоена премии имени М. И. Авербаха. Многие его работы посвящены глаукоме, врожденному сифилису, лейкемии, авитаминозам, гипертонической болезни. Им разработано учение о роли межуточного вещества сетчатки. В течение 20 лет

B. Н. Архангельский был редактором журнала «Вестник офтальмоло гии» и председателем Всесоюзного общества глазных врачей.

Особую роль в развитии отечественной офтальмологии сыграла школа акад. В. П. Филатова, который много сил отдал развитию практической и теоретической офтальмологии.

В. П. Филатов (1875—1956) заново разработал проблему пересадки роговицы. Оригинальный филатовский круглый стебель обусловил целую эпоху в пластической хирургии. Метод тканевой терапии успешно применяется в медицине в настоящее время. Школа В. П. Филатова дала стране плеяду талантливых ученых: Н. А. Пучков-ская, И. Ф. Копп, С. Ф. Кальфа, И. Г. Ершкович, С. К. Каранов,

C. П. Петруня, А. В. Вассерман, В. Е. Шевалев, Т. В. Шлопак, В. В. Войно-Ясенецкий.

Нельзя не отметить выдающегося офтальмолога М. И. Авербаха (1872—1944). Его вклад в науку исключительно велик, особенно в решение проблем аномалий рефракции, травм органа зрения, профилактики травматизма. Им написана оригинальная книга «Офтальмологические очерки». Любой окулист и в настоящее время . найдет в ней много поучительного. М. И. Авербах был создателем и первым директором Института офтальмологии имени Гельмгольца. Он создал многочисленную школу, из которой вышли крупные ученые —

М. Л. Краснов, П. Е. Тихомиров, Н. А. Плетнева, М. И. Балтии, М. Е. Розенблюм и Э. Ф. Левкоева, Д. И. Березинская, А. И. Богословский.

•«/Достойна упоминания казанская школа Э. В. Адамюка (1839—1906). Ему принадлежит огромная заслуга в борьбе с трахомой в Поволжье. Э. В. Адамюк изучал неврологию глаза, особенности об^£ена_внут£и-глазных жидкостей. Он создал школу офтальмологов, из которой вышли такие ученые, как К. X. Орлов, В. В. Чирковский, И. И. Чистяков — родоначальники самостоятельных направлений.

Велика заслуга в развитии советской офтальмологии В. В. Чирков-ского (1875—1956) — организатора первого в СССР Трахоматозного института в Казани. В. В. Чирковский — автор оригинальной монографии «Трахома», которая удостоена Государственной премии. Его вклад в учение о бактериологии и иммунитете создал ему известность как представителя бактериологического направления в советской офтальмологии. Много нового внес В. В. Чирковский в учение о роли нервно-трофического компонента в_патргедез.е. патологических процессов глаза. Из школы В. В. Чирковского вышли профессора Л. А. Дымшиц, И. Э. Барбель, М. Л. Клячко, В. И. Григорьева (Ленинград), Б. В. Протопопов (г. Горький) и др.

Популярным и прогрессивным офтальмологом был Л. Л. Гиршман (1839—1921) — первый руководитель кафедры в Харькове. Созданная им глазная больница позднее стала крупным учреждением — Украинским институтом офтальмологии, из которого вышли видные ученые — И. И. Меркулов, А. И. Дашевский, Н. И. Медведев, Е. Б. Раб-кин. И. И. Меркулов создал новое направление в науке — нейро-офтальмологию.

Ярким представителем отечественной офтальмологии был А. В. Иванов (1836—1880) — первый профессор офтальмологии в Киеве. Его работы по гистологии глаза приобрели мировое значение. «А. В. Иванов один сделал для патологической анатомии гораздо больше, чем все остальные исследователи, вместе взятые» (Беккер).

Существенный вклад в развитие офтальмологии внесла школа К. X. Орлова (1875—1952). Будучи избранным на кафедру глазных болезней Варшавского университета в годы первой мировой войны, К. X. Орлов вынужден был эвакуироваться в Ростов-на-Дону, где продолжал свою плодотворную деятельность. К. X. Орлов был блестящим лектором, прекрасным офтальмохирургом и выдающимся общественным деятелем. Им совместно с В. П. Одинцовым написано руководство по глазной хирургии. Из школы К. X. Орлова вышло много учеников: А. Г. Трубин, П. Ф. Архангельский, А. Г. Сватикова, П. С. Плитас, Ф. А. Рачевский, Н. И. Артемьев, А. И. Волоконенко и др., которые возглавили кафедры в различных ВУЗах страны. В ряду крупных офтальмологов страны нельзя не упомянуть заведующего кафедрой отальмологии Новосибирского медицинского института проф. А. А. Колена, внесшего большой вклад в разработку пластических операций, а также его ученицу проф. О. И. Шершевскую, автора уникального атласа изменений глазного дна при боевых повреждениях и сосудистой патологии глаза и монографии «Глазные проявления при заболеваниях сердечно-сосудистой системы».

Следует отметить также известную в нашей стране проф. чл.-кор. АН Азербайджанской ССР У. X. Мусабейли. Она внесла большой вклад в разработку проблемы заболеваний глаз при патологии беременности, издала два учебника по офтальмологии на азербайджанском языке.

Широкой известностью пользовался проф. С. В. Очаповский — руководитель кафедры офтальмологии Кубанского медицинского института. Еще в первые годы Советской власти он внес большой вклад в изучение и ликвидацию трахомы на Северном Кавказе. Им были организованы 58 глазных отрядов, из них 22 возглавлял он лично. Многие его работы посвящены патогенезу рефракции, ту-беокулезу глаз, сифилису, ма-

лярии. С. В. Очаповский был одаренным ученым, уделял большое внимание поэзии, что нашло отражение в его статьях о М. Ю. Лермонтове, А. С. Пушкине и Гете. С. С. Головин назвал его Бояном офтальмологии. Из школы С. В. Очаповского вышли профессора Н. М. Павлов, И. А. Шарковский, М. 3. Попов, Н. В. Очаповская.

Особая роль в борьбе с глазными заболеваниями принадлежит А. С. Саваитову (1876—1956). В течение 40 лет он возглавлял организацию глазной помощи при Министерстве здравоохранения СССР. При его непосредственном участии разработан государственный план борьбы со слепотой, в частности с трахомой.

Нельзя назвать всех ученых и практических врачей, которые способствовали прогрессу советской офтальмологии. Успехи и достижения современной офтальмологии — это результат проявления талантов старых и молодых, известных и менее известных ученых, их активную плодотворную деятельность можно сравнить с чудесной мозаикой, собранной трудом и творческой мыслью многих художников в замечательное произведение искусства.

Единство теории и практики, неустанный труд многих ученых и клиницистов создали в настоящее время прочную базу для профилактического направления отечественной офтальмологии.

В настоящее время углубленно изучаются заболевания, в основе которых лежат инфекционное начало, факторы, способствующие возникновению глаукомы, близорукости, сосудистых нарушений в глазу и др. Ряд фундаментальных исследований нашел глубокое обоснование и широкое практическое применение.

В наш век научно-технического прогресса исключительно большое значение приобрели новейшие методы исследования и диагностики — плодотворно развивающиеся офтальмоскопия, биомикроскопия, гонио-

скопия, тонография, электронная микроскопия, ультразвуковая диагностика и терапия, флюоресцентная ангиография, микрохирургия, лазеры и др., что позволяет проникнуть в тайны и неизведанные области офтальмологии. За цикл исследований по микрохирургии глаза акад. М. М. Краснову присуждена Ленинская премия.

В целях снижения заболеваемости населения в стране выдвинута задача — улучшить качество подготовки специалистов в высших учебных заведениях.

Советская офтальмология тесно связана с интересами народа, и ее развитие отвечает всем основным принципам советского здравоохранения.

Глава I

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ

ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ

Орган зрения, как и все другие органы чувств, в ходе филогенетического развития претерпел сложную эволюцию, которая шла в направлении большего и лучшего приспособления глаза к восприятию окружающего мира.

Простейшей формой зрения следует считать начало реакции на свет. Почти все живущее чувствительно к свету. У растений световая реакция проявляется гелиотропизмом (листья растений расположены перпендикулярно солнечным лучам, головки цветущего подсолнечника в течение всего дня повернуты к солнцу).

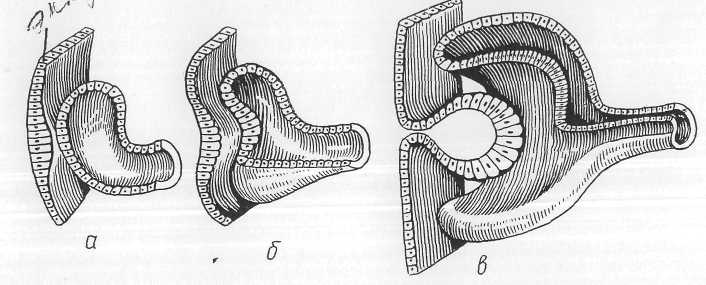

У некоторых животных (минога) зрительные органы не локализованы, покровы их обладают общей раздражимостью по отношению к свету. Простейший орган зрения присущ дождевому червю — отдельные светочувствительные клетки, расположенные изолированно в эпидермисе животного. Они способны различать только свет и его направление (рис. 1, а).

У плоского червя светочувствительные клетки имеют нервный отросток и кайму из палочковидных окончаний. «Зрительные клетки» пиявки сконцентрированы в определенных местах, они объединены в группы по 5—6 клеток, с внутренней стороны ограничены прослойкой темного пигмента (рис. 1,6). В глазах морской звезды обнаружена начальная структура нейроэпителия (рис. 1, в). Его световоспринимаю-щие концы обращены к свету, нервные волокна собраны в широкий рыхлый тяж, который можно считать примитивными нервами. Наружная часть глаза имеет форму ямки, выстланной сверху покровным эпителием. Глаз кольчатых червей еще более сложен (рис. 1, г). Он имеет вид круглой полости, наполненной прозрачной массой — своеобразным стекловидным телом. Между чувствительными клетками находятся клетки пигментного эпителия, появляются вставочные клетки, что соответствует опорной, глиозной ткани сетчатки высших животных. Если простейшие глаза реагируют только на свет и изменение интенсивности света, то более развитые глаза способны формировать образ.

Рис. 1. Филогенез глаза.

а — зрительные клетки дождевого червя; 6~ глаз пиявки; в~ глаз морской звезды; г— глаз кольчатого

червя; д — глаз моллюска; е — глаз скорпиона; ж — глаз улитки; з — глаз позвоночного.

Моллюск, стоящий еще на достаточно низкой ступени развития, имеет глаз, который напоминает глаз высших животных (рис. 1, д). Клетки нейроэпителия обращены не к свету, не к центру глаза, а от света. Возникает тип перевернутой сетчатки, что характеризует глаз высших животных. В глазу моллюска уже есть подобие линзы. Фоторецепторы скрываются в углублениях, где они защищены от яркого света, уменьшающего способность улавливать движущуюся тень. Линза выполняет функцию прозрачной защитной мембраны. Постепенно начинает совершенствоваться защитный аппарат глаза.

Сложно организованные глаза часто бывают при простом мозге. У некоторых членистоногих (включая насекомых) имеются сложные фасеточные глаза, содержащие свыше тысячи фасеток. Такие глаза являются специальными детекторами движения.

Глаз человека по структуре представляет собой типичный глаз позвоночных, однако имеет существенные функциональные отличия.

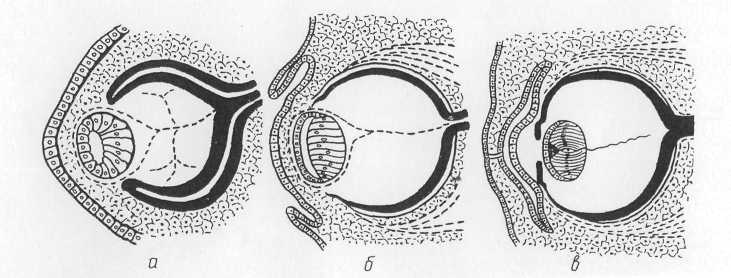

РАЗВИТИЕ ГЛАЗА ЧЕЛОВЕКА

Глаз высших животных развивается из разных тканевых источников. Сетдатка и зштельнын^иерв формируются из .эктоневщлыюй закладки центральной нервной системы. На 2-й неделе эмбриональной жизни, когда мозговая трубка еще не замкнута, на дорсальной поверхности медуллярной пластинки появляются два углубления — глазные ямки. На вентральной поверхности им соответствует выпячивание. При замыкании мозговой трубки ямки перемещаются, принимают боковое направление. Эта стадия носит название первичного глазного пузыря (рис. 2, а). На этой ранней стадии развития глаза полость мозга свободно переходит в полость первичного глазного пузыря. Вершины глазных пузырей почти вплотную подходят к эктодерме; их разделяет лишь узкий слой мезодермы. Такие соотношения выявляются на 3-й неделе, когда длина всего зародыша 3 мм. С кс>нпа 4-й недели развития возникает хрусталик (рис. 2, б).

Рис. 2. Онтогенез глаза человека.

а— первичный глазной пузырь; б — закладка хрусталика в виде утолщения эктодермы над первичным пузырем; в ~ вторичный глазной пузырь.

Рис. 3. Развитие глаза человека.

а —закладка первичного стекловидного тела; б — дифференцировка зрительного нерва. Образование

a. hyaloidea; в — дифференцировка оболочек глаза.

его сагиттальной оси в

среднем равна 24 мм, горизонтальной —

23,6 мм, вертикальной — 23,3 мм. Для того

чтобы ориентироваться на поверхности

глазного яблока, употребляют такие же

термины, как для поверхности

шара. В Центре роговицы находится

передний полюс, противоположно

ему лежит задний полюс. Соединяющая их

линия называется

геометрической осью глаза.; Зрительная

и геометрическая оси

не совпадают. Линии, соединяющие оба

полюса по окружности глазного

яблока, образуют собой меридианы.

Плоскость, которая делит

глаз на переднюю и заднюю половины,

называется экваториальной.

Окружность экватора взрослого человека

в среднем 77,6 мм. Масса глазного яблока

7—8 г.

Несмотря

на сложные многообразные функции,

которые выполняет глаз

как периферическая часть зрительного

анализатора, он имеет относительно

простую макроанатомическую структуру.

Глазное яблоко

слагается из трех оболочек, окружающих

внутренние прозрачные преломляющие

среды: наружной,

или фиброзной,

средней,

или

сосудистой,

внутренней,

или сетчатой.

ОБОЛОЧКИ

ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА Наружная

оболочка глаза

Наружная оболочка (tunica

externa)

носит название фиброзной капсулы. Это

тонкая (0,3—1,0 мм), но вместе с тем плотная

оболочка. Она

обусловливает форму глаза, поддерживает

его определенный

В этот период развития хрусталик занимает почти всю полость глазного яблока. Очень интенсивно происходит размножение клеток, выстилающих внутреннюю стенку хрусталикового пузырька. Постепенно вытягиваясь, они заполняют всю полость пузырька. Край глазного бокала снизу начинает все больше ввертываться, формируя вторичную зародышевую щель. Через эту щель проникает большое количество мезенхимы, которая образует богатую сосудистую сеть стекловидного тела. Вокруг хрусталика формируется сосудистая капсула. В возрасте 6 нед зародышевая щель глаза и зрительного нерва закрывается, начинает дифференцироваться ножка глазного бокала, образуется a. hyaloidea, питающая стекловидное тело и хрусталик (рис. 3, б).

Наружный листок бокала в дальнейшем превращается в пигментный слой сетчатки, из внутреннего же развивается собственно сетчатка. Края глазного бокала, прорастая впереди хрусталика, образуют радужную и реснияную части сетчатки. Ножка, или стебелек, глазного бокала удлиняется, пронизывается нервными волокнами, теряет просвет и превращается в зрительный нерв. Из М£зхшермы, окружающей глазной бокал, очень рано начинают дифференцироваться срсуди-стая оболочка и склера. В мезенхиме, которая прорастает между эктодермой и хрусталиком, появляется щель — передняя камера. Мезенхима, лежащая перед щелью, вместе с эпителием кожи превращается в роговицу, лежащая сзади — в радужку. К этому времени начинается постепенное запустевание сосудов стекловидного тела. Сосудистая капсула хрусталика атрофируется. Внутри хрусталика образуется плотное ядро (зародышевое ядро хрусталика), объем хрусталика уменьшается. Стекловидное тело приобретает прозрачность (рис. 3, в).

Веки развиваются из ко^жньхге.еклашэк. Они закладываются кверху и книзу от глазного бокала, растут по направлению друг к другу и спаиваются своим эпителиальным покровом. Спайка эта исчезает к JZ-мес развития.

Слезная железа возникает наЗ-м месяце развития, слезный канал открывается в носовую полость на 5-м месяце. К моменту рождения ребенка весь сложный цикл развития глаза не всегда оказываете* полностью завершенным. Обратное развитие элементов зрачковой перепонки, сосудов стекловидного тела и хрусталика может происходить, и в первые недели после рождения.

ОБЩЕЕ СТРОЕНИЕ ОРГАНА ЗРЕНИЯ

Орган зрения (зрительный анализатор) состоит из четырех частей: 1) периферическая, или воспринимающая, часть — глазное яблоко (bulb-us oculi) с его придатками; 2) проводящие пути — зрительный нерв, состоящий из аксонов ганглионарных клеток, хиазма, зрительный тракт; 3) подкорковые центры — наружные коленчатые тела, зрительная лучистость, или лучистый пучок Грацио-ле; 4) высшие зрительные центры в затылочных долях коры больших полушарий.

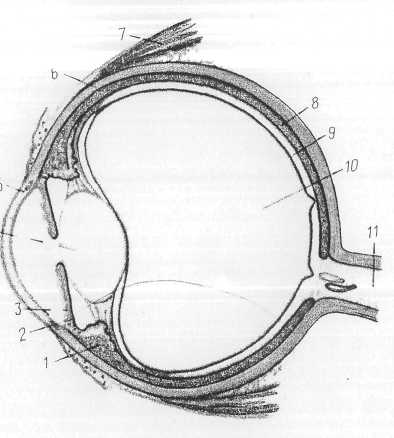

Глазное яблоко (рис. 4) — парное образование, располагается в глазных впадинах черепа — орбитах. Глаз имеет не совсем правильную шаровидную форму. Длина

Рис. 4. Глазное яблоко (сагиттальный разрез). У-ресничное тело; 2 - задняя камера- 3- радужка-4 - хрусталик; 5 - роговица; 6 - склера; 7 - верхняя' прямая мышца; 8 - собственно сосудистая оболочка (хориоидея); 9- сетчатка; 10- стекловидное тело-II — зрительный нерв.

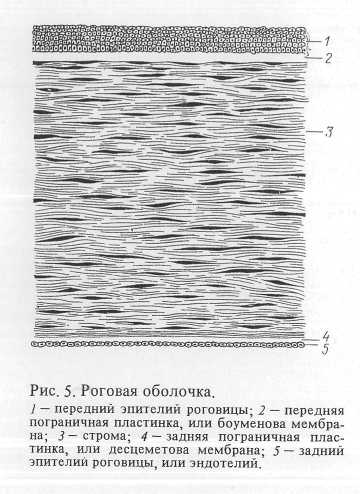

Роговица (cornea, рис. 5) представляет собой передний отдел наружной фиброзной оболочки, занимает Ув ее протяженности. Роговица прозрачна, отличается оптической гомогенностью. Поверхность ее гладкая, зеркально-блестящая. Кроме выполнения общих функций, свойственных наружной оболочке, роговица принимает участие в преломлении световых лучей. Сила ее преломления равна 40,0 дптр. Горизонтальный диаметр роговицы в среднем 11 мм, вертикальный — 10 мм. Толщина центральной части роговицы 0,4—0,6 мм, на 'периферии 0,8—1 мм, что обусловливает различную кривизну ее передней и задней поверхностей. Средний радиус кривизны — 7,8 мм.

Граница перехода роговой оболочки в склеру идет косо спереди назад. В связи с этим

роговицу сравнивают с часовым стеклом, вставленным в оправу. Полупрозрачная зона перехода роговицы в склеру носит название лимба. Ширина лимба — 1 мм. Лимбу соответствует неглубокий циркулярный желобок — бороздка склеры (sulcus sclerae), который и служит условной границей между роговой и белочной оболочками.

При микроскопическом исследовании в роговице выделяют пять слоев: 1) передний эпителий роговицы; 2) передняя пограничная пластинка, или боуменова мембрана; 3) собственное вещество роговицы, или строма; 4) задняя пограничная пластинка, или десцеметова мембрана; 5) задний эпителий роговицы, или эндотелий.

Передний эпителий роговицы является продолжением эпителия конъюнктивы, клетки его располагаются в пять — шесть слоев, толщина составляет 10—20% от толщины роговицы. Передние слои эпителия состоят из многогранных плоских неороговевающих клеток. Базальные клетки имеют цилиндрическую форму.

Эпителий роговой оболочки обладает высокой регенеративной способностью. Клинические наблюдения показывают, что дефекты роговицы восстанавливаются с поразительной быстротой за счет пролиферации клеток поверхностного слоя. Даже при почти полном отторжении эпителий восстанавливается в течение 1—3 дней.

Под эпителием расположена бесструктурная однородная передняя пограничная пластинка, или боуменова оболочка. Толщина оболочки — 6—9 мкм. Она является модифицированной гиалинизированной частью стромы, имеет тот же химический состав, что и собственное вещество роговицы.

По направлению к периферии роговицы передняя пограничная пластинка истончается и оканчивается в 1 мм от края роговицы. После повреждения она не регенерирует.

Собственное вещество роговицы, или строма, составляет большую часть всей ее толщи. Она состоит из тонких, правильно чередующихся между собой соединительнотканных пластинок, отростки которых содержат множество тончайших фибрилл толщиной 2—5 мкм. Роль цементирующего вещества между фибриллами выполняет склеива ющий мукоид, в состав которого входит сернистая.соль сульфогиалуро- новой кислоты, обеспечивающая прозрачность основного вещества роговицы. ' - ■ vv-

Передняя треть стромы более сложна по своему строению и более компактна, чем глубокие ее слои, и имеет ламеллярную структуру. Возможно, этим объясняется большая склонность к набуханию задней поверхности стромы. Кроме роговичных клеток, в роговице встречаются в небольшом количестве блуждающие клетки типа фиброблаетов и лимфоидные элементы. Они, подобно кератобластам, играют защитную роль при повреждениях стромы.

С внутренней стороны собственная ткань роговицы ограничена тонкой (0,006—0,012 см), очень плотной эластичной задней пограничной пластинкой (десцеметова мембрана), фибриллы которой построены из вещества, идентичного коллагену. Характерной особенностью задней пограничной пластинки является резистентность по отношению к химическим реагентам, она важна как защитный барьер от вторжения бактерий и врастания капилляров. Десцеметова мембрана способна противостоять литическому воздействию гнойного экссудата при язвах роговицы, хорошо регенерирует и быстро восстанавливается в случае разрушения, при повреждениях зияет, края ее завиваются. Ближе к лимбу она становится толще, затем, постепенно разволокня-ясь, переходит на корнеосклеральную трабекулу, принимая участие в ее образовании.

Со стороны передней камеры задняя пограничная пластинка покрыта задним эпителием. Это один слой плоских призматических шестиугольных клеток, плотно прилегающих друг к другу. Существует мнение, что этот эпителий глиального происхождения. Задний эпителий ответственен за обменные процессы между роговицей и влагой передней камеры, играет важную роль в обеспечении, прозрачности роговицы. При повреждении его появляется отек роговицы. Эндотелий также принимает участие в образовании корнеосклеральной трабекулы, образуя покров каждого трабекулярного волокна.

Роговица совершенно не содержит кровеносных сосудов, только поверхностные слои лимба снабжены краевым сосудистым сплетением и лимфатическими сосудами. Процессы обмена обеспечиваются за счет краевой петлистой сосудистой сети, слезы и влаги передней камеры.

Эта относительная изолированность благоприятно сказывается на пересадке роговицы при бельмах. Антитела не достигают пересаженной роговицы и не разрушают ее, как это происходит с другими чужеродными тканями. Роговица очень богата нервами и является одной из самых высокочувствительных тканей человеческого организма. Наряду с чувствительными нервами, источником которых является тройничный нерв, в роговице установлено наличие симпатической иннервации, выполняющей трофическую функцию. Для того чтобы обмен веществ происходил нормально, необходима точная сбалансированность между тканевыми процессами и кровью. Именно поэтому излюбленным местом клубочковых рецепторов является роговично-склеральная зона, богатая сосудами. Здесь-то и располагаются сосудисто-тканевые рецепторы, регистрирующие малейшие сдвиги в нормальных процессах обмена веществ.

Нормально протекающие обменные процессы — залог прозрачности роговицы. Вопрос о прозрачности является едва ли не самым существенным в физиологии роговицы. До сих пор остается загадкой, почему роговица прозрачна. Высказывают предположения, что прозрачность зависит от свойств протеинов и нуклеотидов роговичной ткани. Придают значение правильности расположения коллагеновых фибрилл. На гидратацию оказывает влияние избирательная проницаемость эндотелия и эпителия. Нарушение взаимодействия в одной из этих сложных цепей приводит к потере прозрачности роговицы.

Таким образом, основными свойствами роговицы следует считать прозрачность, зеркальность, сферичность, размер, высокую чувствительность, отсутствие сосудов.

Склера (sclera) занимает 5/б всей наружной, или фиброзной, оболочки глазного яблока. Несмотря на однородность основных структурных элементов роговицы и склеры, последняя полностью лишена прозрачности и имеет белый, иногда слегка голубоватый цвет, чем обусловлено ее название «белочная оболочка». Склера состоит из собственного вещества, образующего ее главную массу, надсклеральной пластинки — эписклеры и внутреннего, имеющего слегка бурый оттенок слоя — бурой пластинки склеры. В заднем отделе склеру прободает зрительный нерв. Здесь она достигает наибольшей толщины — до 1,1 мм. По направлению кпереди склера истончается. Под прямыми мышцами глаза в области экватора толщина ее доходит до 0,3 мм. В области прикрепления сухожилий прямых мышц склера вновь становится толще'— до 0,6 мм. В области прохождения зрительного нерва отверстие затянуто так называемой решетчатой пластинкой (lamina cribrosa). Это самое тонкое место склеры. Большая часть волокон склеры у диска зрительного нерва переходит в оболочку, покрывающую зрительный нерв снаружи. Сквозь отверстия решетчатой пластинки между соединительнотканными и глиозными волокнами проходят пучки волокон зрительного нерва.

Собственно сосудами склера бедна, но через нее проходят все стволики, предназначенные для сосудистого тракта. Сосуды, прободающие фиброзную капсулу в переднем ее отделе, направляются к переднему отделу сосудистого тракта. У заднего полюса глаза склеру

прободают короткие и длинные задние ресничные артерии. Позади экватора выходят водоворотные вены (v. vorticosae). Обычно их бывает четыре (две нижние и две верхние), но иногда встречается и шесть водо-воротных вен.

Чувствительная иннервация идет от глазной ветви тройничного нерва. Симпатические волокна склера получает из верхнего шейного симпатического узла. Особенно много полиморфных нервных окончаний в области, соответствующей цилиарному телу и корнеосклеральной трабекуле.

Средняя оболочка глаза

Средняя оболочка глаза (tunica media) носит название сосудистого, или увеального, тракта. Она подразделяется на три отдела: радужку, ресничное тело и хориоидею. В целом сосудистый тракт является главным коллектором питания глаза. Ему принадлежит доминирующая роль во внутриглазных обменных процессах. В то же время каждый отдел сосудистого тракта анатомически и физиологически выполняет специальные, присущие ему функции.

Радужка, или радужная оболочка (iris), представляет собой передний отдел сосудистого тракта. Прямого контакта с наружной оболочкой она не имеет. Располагается радужка во фронтальной плоскости таким образом, что между ней и роговицей остается свободное пространство — передняя камера глаза, заполненная жидким содержимым — камерной, или водянистой, влагой. Через прозрачную роговицу и водянистую влагу радужка доступна наружному осмотру. Исключение составляет ее крайняя периферия — корень радужной оболочки, прикрытой полупрозрачным лимбом. Эта зона видна лишь при гониоскопии. .

Радужка имеет вид тонкой, почти округлой пластинки.Горизонтальный диаметр ее 12,5 мм, вертикальный — 12 мм.

В центре радужки находится круглое отверстие — зрачок (pupilla). Оно служит для регулирования количества световых лучей, проникающих в глаз. Величина зрачка постоянно меняется в зависимости от силы светового потока. Средняя величина его 3 мм, наибольшая — 8 мм, наименьшая — 1 мм.

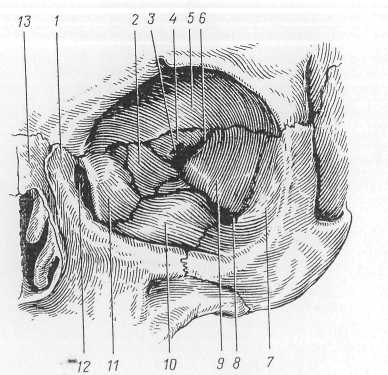

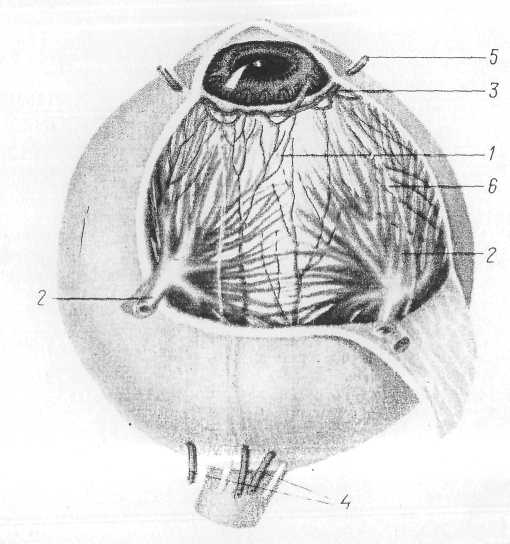

ность6)' РаДУЖНаЯ оболочка (передняя поверх-

Передняя поверхность радужки имеет радиарную исчерчен-ность, что придает ей кружевной рисунок и рельеф. Исчерченность обусловлена радиальным расположением сосудов, вдоль которых ориентирована строма

![]()

Параллельно зрачковому краю, отступя на 1,5 мм, расположен зубчатый валик, или брыжжи, где радужка имеет наибольшую толщину — 0,4 мм. Наиболее тонкий участок радужки соответствует ее корню (0,2 мм). Брыжжи делят радужку на две зоны: внутреннюю — зрачковую и наружную — ресничную. В наружном отделе ресничной зоны заметны концентрические контракционные борозды — следствие сокращения и расправления радужки при ее движении.

В радужке различают передний — мезодермальный и задний — эктодермальный,*или ретинальный, отделы. Передний мезодермальный листок включает наружный пограничный слой и строму радужки. Задний эктодермальный листок представлен дилататором с его внутренним пограничным и пигментным слоями. Последний у зрачкового края образует пигментную бахромку, или кайму.

К эктодермальному листку принадлежит и сфинктер, сместившийся в строму радужки по ходу ее эмбрионального развития. Цвет радужки зависит от ее пигментного слоя и присутствия в строме крупных много-отростчатых пигментных клеток. Иногда пигмент в радужной оболочке скапливается в виде отдельных пятен. У брюнетов пигментных клеток особенно много, у альбиносов их нет совсем.

Как отмечено выше, радужка имеет две мышцы: сфинктер, суживающий зрачок, и дилататор, обусловливающий его расширение. Сфинктер располагается в зрачковой зоне стромы радужки. Дилататор находится в составе внутреннего пигментного листка, в его наружной зоне. В результате взаимодействия двух антагонистов — сфинктера и дилататора — радужная оболочка выполняет роль диафрагмы глаза, регулирующей поток световых лучей. Сфинктер получает иннервацию от глазодвигательного, а дилататор — от симпатического нерва. Чувствительную иннервацию

радужки осуществляет тройничный нерв.

Сосудистая сеть радужной оболочки складывается из длинных задних ресничных и передних ресничных артерий. Вены ни количественно, ни по характеру ветвления не соответствуют артериям. Лимфатических сосудов в радужке нет, но вокруг артерий и вен имеются периваскулярные пространства.

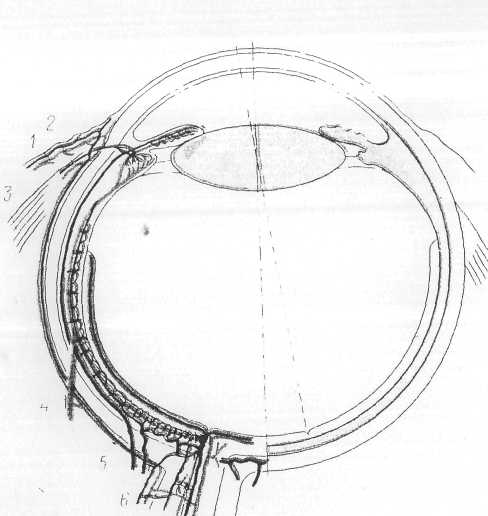

Рис. 7. Поперечный разрез ресничного тела. 1 — конъюнктива; 2 — склера; 3 — венозная пазуха склеры; 4 — роговица; 5 — угол передней камеры; 6 — радужка; 7 — хрусталик; 8 — ресничный поясок, или циннова связка; о — ресничное тело.

Р е с я и ч н о е, или цилиарное, тело {corpus ciliare) является промежуточным звеном между радужной и собственно сосудистой оболочками (рис. 7). Оно недоступно непосред-

ственному осмотру невооруженным глазом. Лишь небольшой участок поверхности ресничного тела, переходящий в корень радужки, можно видеть при специальном осмотре с помощью гониолинзы.

Ресничное тело представляет собой замкнутое кольцо шириной около 8 мм. Его носовая часть уже височной. Задняя граница ресничного тела проходит по так называемому зубчатому краю (ora serrata) и соответствует на склере местам прикрепления прямых мышц глаза. Переднюю часть ресничного тела с его отростками на внутренней поверхности называют ресничным венцом— corona ciliaris. Задняя часть, лишенная отростков, называется ресничным кружком — orbiculus ciliaris, или плоской частью ресничного

т f п я

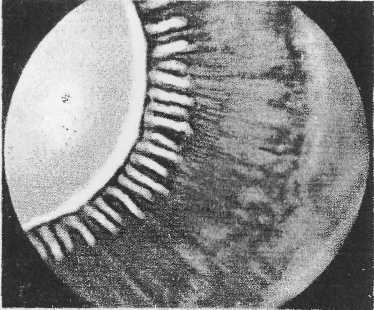

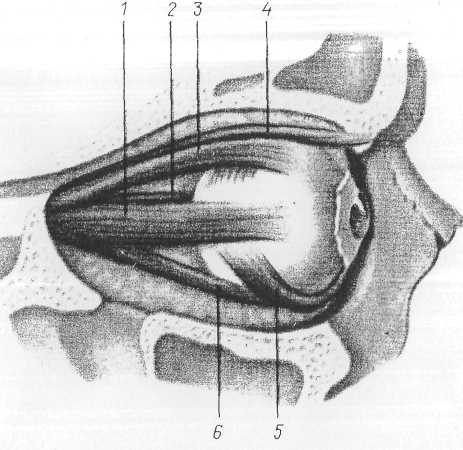

![]()

Сред» ресничных отростков (их около 70) выделяют главные и промежуточные (рис. 8). Передняя поверхность главных ресничных отростков образует карниз, который постепенно переходит в склон. Последний заканчивается, как правило, ровной линией, определяющей начало плоской части. Промежуточные отростки располагаются в межотростковых впадинах. Они не имеют четкой границы и в виде бородавчатых возвышений переходят на плоскую часть. От хрусталика к боковым поверхностям основных ресничных отростков тянутся волокна рбсничного пояска (zonula ciliaris) — связки, поддерживающей хрусталик (рис. 9). Однако ресничные отростки являются лишь промежуточной зоной фиксации волокон. Основная масса волокон ресничного пояска как от передней, так и от задней поверхности хрусталика направляется кзади и прикрепляется на всем протяжении ресничного тела вплоть до зубчатого края. Отдельными волоконцами поясок фиксируется не только к ресничному телу, но и к передней поверхности стекловидного тела. Образуется сложная си-

стема переплетающихся и обменивающихся между собой воло; связки хрусталика. Расстояние между экватором хрусталика и верши ми отростков ресничного тела в разных глазах неодинаково (в сред! 0,5 мм).

На меридиональном разрезе ресничное тело имеет вид треугольню основанием, обращенным к радужной оболочке, и с вершин направленной к хориоидее.

В ресничном теле, как и в радужной оболочке, различают: 1) увеа ную, мезодермальную, часть, составляющую продолжение хориоиде состоящую из мышечной и соединительной ткани, богатой сосудаг 2) ретинальную, нейроэктодермальную, часть—продолжение сетч ки, двух ее эпителиальных слоев.

В состав мезодермальной части ресничного тела входят четыре ел 1) супрахориоидея; 2) мышечный слой; 3) сосудистый слой с ресничг ми отростками; 4) базальная пластинка — мембрана Бруха.

Ретинальная часть состоит из двух слоев эпителия — пигментноп беспигментного.

Ресничное тело фиксировано у склеральной шпоры. На остальн протяжении склеру и цилиарное тело разделяет надсосудис пространство, через которое косо от склеры к ресничному Т( проходят хориоидальные пластинки.

Ресничная, или аккомодационная, м ы ш i состоит из гладких мышечных волокон, идущих в трех направлениях в меридиональном, радиальном и циркулярном. Меридиональн волокна при сокращении подтягивают хориоидею кпереди, в связи с ч эта часть мышцы называется tensor chorioideae (другое ее название мышца Брюкке). Радиальная часть ресничной мышцы идет склеральной шпоры к ресничным отросткам и плоской части ресничш тела. Эта часть носит название мышцы Иванова. Циркулярн мышечные волокна определяются, как мышца Мюллера. Они образуют компактной мышечной массы, а проходят в виде отдельн пучков. Сочетанное сокращение всех пучков ресничной мыш обеспечивает аккомодационную функцию ресничного тела.

За мышечным слоем идет сосудистый слой ресничного те. состоящий из рыхлой соединительной ткани, содержащей больп количество сосудов, эластические волокна и пигментные клетки.

Ветви длинных ресничных артерий проникают в ресничное тело надсосудистого пространства. На передней поверхности ресничш . тела, непосредственно у края радужки, эти сосуды соединяются передней ресничной артерией и образуют большой артериальный к] радужки. Особенно богаты сосудами отростки ресничного те. которым отводится важная роль — продуцирование внутриглазк жидкости. Таким образом, функция ресничного тела двойная: реснич! мышца обеспечивает аккомодацию, ресничный эпителий — продукт водянистой влаги. Кнутри от сосудистого слоя идет тонкая бесстр турная базальная пластинка, или мембрана Бруха. К ней прилегает ел пигментированных эпителиальных клеток, за которым следует ел беспигментного цилиндрического эпителия.

Оба этих слоя являются продолжением сетчатки, оптиче< недеятельной ее части.

Ресничные нервы в области ресничного тела образуют густое сплетение. Чувствительные нервы происходят из I ветви тройничного нерва, сосудодвигательные — из симпатического сплетения, двигательные (для ресничной мышцы) — из глазодвигательного нерва.

Собственно сосудистая оболочка глаза — хориоидея (chorioidea) — составляет заднюю, самую обширную часть сосудистого тракта от зубчатого края до зрительного нерва. Она плотно соединена со склерой только вокруг места выхода зрительного нерва.

Толщина собственно сосудистой оболочки колеблется от 0,2 до 0,4 мм. Она содержит пять слоев: 1) супрахориоидальный, состоящий из тонких соединительнотканных пластинок, покрытых эндотелием и многоотростчатыми пигментными клетками; 2) слой крупных сосудов, состоящий главным образом из многочисленных анастомозирующих артерий и вен; 3) слой средних и мелких сосудов; 4) хориокапиллярный слой; 5) стекловидную пластинку, отделяющую сосудистую оболочку от пигментного слоя сетчатки.

Изнутри к хориоидее вплотную прилежит оптическая часть сетчатки.

Сосудистая система хориоидеи представлена задними короткими ресничными артериями, которые в количестве 6—8 проникают у заднего полюса склеры и образуют густую сосудистую сеть. Обилие сосудистой сети соответствует активной функции сосудистой оболочки. Хориоидея является энергетической базой, обеспечивающей восстановление непрерывно распадающегося зрительного пурпура, необходимого для зрения. На всем протяжении оптической зоны сетчатка и хориоидея взаимодействуют •в физиологическом акте зрения.

Внутренняя оболочка глаза

Сетчатка (retina) развивается, как уже было сказано, из выпячивания стенки переднего мозгового пузыря. Следовательно, она является специализир шанной частью мозговой коры, вынесенной на периферию. В ней находятся типичные мозговые клетки (астроциты, клетки мюллеровских волокон, паукообразные клетки Гольджи), расположенные между нейронами. В зрительном анализаторе сетчатка выполняет роль периферического рецептора.

Сетчатка выстилает всю внутреннюю поверхность сосудистого тракта. Соответственно структуре и функции в ней различают два отдела. Задние две трети сетчатки представляют собой высокодиффе-ренцированную нервную ткань. Это оптическая часть сетчатки. У места перехода цилиарного тела в хориоидею оптическая часть кончается. Окончание не обозначается зубчатым краем. Слепая часть сетчатки начинается от зубчатой линии и продолжается до зрачкового края, где она образует краевую пигментную кайму. Сетчатка состоит здесь всего лишь их двух слоев.

Оптическая часть сетчатки представляет собой тонкую прозрачную пленку, крепко соединенную с подлежащими тканями в двух местах — у зубчатого края и вокруг зрительного нерва. На остальном протяжении сетчатка прилежит к сосудистой оболочке, удерживается на своем месте давлением стекловидного тела и достаточно интимной связью

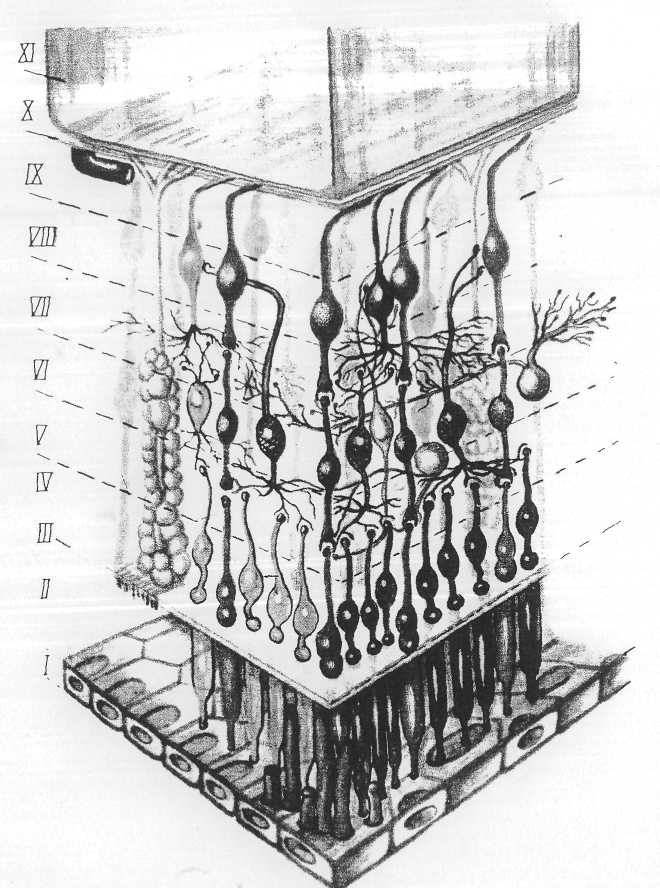

I - пигментный эпителий- // - слой палочек и колбочек; III - наружная глиальная пограничная мембрана- IV- наружный зернистый слой; V- наружный сетчатый слой; VI- внутренний зернистый слои; W/-внутренний сетчатый слой; VIII - ганглионарный слой; IX~ слои нервных волокон; Х- внутренняя глиальная пограничная мембрана; XI- стекловидное тело.

между палочками и колбочками и отростками клеток пигментного слоя. Связь эта в условиях патологии легко нарушается и происходит отслойка сетчатки.

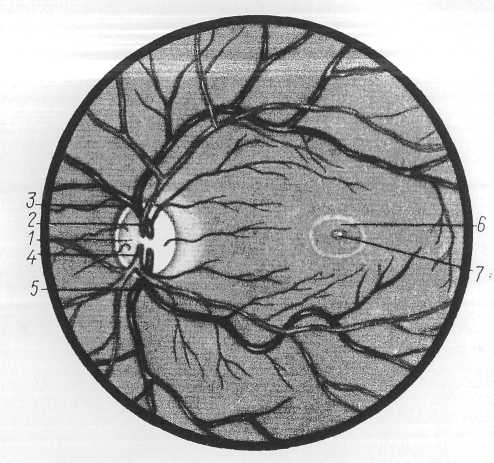

Место выхода зрительного нерва из сетчатки носит название диска зрительного нерва. На расстоянии около 4 мм

28

кнаружи от диска зрительного нерва имеется углубление — так называемое желтое пятно. В зрительных клетках этой области находится желтый пигмент, наличием которого и обусловлено название.

Толщина сетчатки около диска 0,4 мм, в области желтого пятна — 0,1—0,05 мм, у зубчатой линии — 0,1 мм.

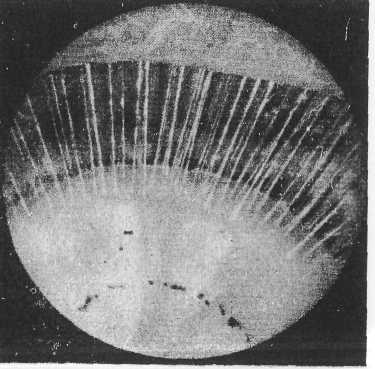

Микроскопически сетчатка представляет собой цепь трех нейронов: наружного — фоторецепторного, среднего — ассоциативного и внутреннего — ганглионарного. В совокупности они образуют 10 слоев сетчатки (рис. 10): 1) слой пигментного эпителия; 2) слой палочек и колбочек; 3) наружную глиальную пограничную мембрану; 4) наружный зернистый слой; 5) наружный сетчатый слой; 6) внутренний зернистый слой; 7) внутренний сетчатый слой; 8) ганглионарный слой; 9) слой нервных волокон; 10) внутреннюю глиальную пограничную мембрану. Ядерные и ганглионарный слои соответствуют телам нейронов, сетчатые — их контактам.

Луч света, прежде чем попасть на светочувствительный слой сетчатки, должен пройти через прозрачные среды глаза: роговицу, хрусталик, стекловидное тело и всю толщу сетчатки. Палочки и колбочки фоторецепторов являются самыми глубокими частями сетчатки. Сетчатка глаза человека относится к типу инвертированных.

Самым наружным слоем сетчатки является пигментный слой. Клетки пигментного эпителия имеют форму шестигранных призм, расположенных в один ряд. Тела клеток заполнены зернами пигмента. Пигмент носит название фусцина и отличается от пигмента сосудистой оболочки — меланина. Генетически пигментный эпителий принадлежит сетчатке, но плотно спаян с сосудистой оболочкой. /у Изнутри к пигментному эпителию прилегают клетки нейроэпителия | (первый нейрон зрительного анализатора), отростки которого— палочки и колбочки — составляют светочувствительный слой. Как по структуре, так и по физиологическому значению эти отростки различаются между собой. Палочки — тонкие, имеют цилиндрическую форму. Колбочки имеют форму конуса или бутылки, короче и толще палочек. Располагаются палочки и колбочки в виде палисада, неравномерно. В области желтого пятна находятся только колбочки. По направлению к периферии количество колбочек уменьшается, а палочек возрастает. Количество палочек значительно превосходит количество колбочек: если колбочек может быть до 8 млн., то палочек — до 170 млн. Надо себе представить, какова же плотность колбочек и палочек на таком ничтожно малом пространстве, какое представляет собой сетчатка. .

В настоящее время изучена тонкая структура (ультраструктура) этих элементов. Она очень сложна. В наружных члениках палочек и колбочек сосредоточены диски, осуществляющие фотохимические процессы, на что указывает повышенная концентрация родопсина в дисках палочек и йодопсина в дисках колбочек. К наружным сегментам палочек и колбочек прилежит скопление митохондрий, которым приписывается участие в энергетическом обмене клетки. Палочконесущие зрительные клетки являются аппаратом сумеречного зрения, колбочконесущие клетки — аппаратом центрального и цветового зрения.

Связь первого и второго нейронов обеспечивают синапсы, расположенные в наружном сетчатом, или плексиформном, слое. В передаче нервного импульса играют роль химические вещества — медиаторы (в частности, ацетилхолин), которые накапливаются в синапсах.

Внутренний___з£рнистый слой представлен телами и ядрами

бшюляр|урГнейроцитов (второй нейрон зрительного анализатора). Эти

клетки имеют два отростка: один из них направлен кнаружи, навстречу

синаптическому аппарату фотосенсорных клеток, другой — кнутри для

образования синапса с дендритами оптико-ганглионарных клеток.

Биполяры входят в контакт с несколькими палочковыми клетками, в то

время как каждая колбочковая клетка контактирует с одной биполярной

клеткой, что особенно выражено в области желтого пятна.

(Л") Внутренний сетчатый слой представлен синапсами биполярных и

Мштико-ганглионарных нейроцитов.

ГА"> Оптико-ганглионарные клетки (третий нейрон зрительного анализатора) составляют восьмой слой. Тело этих клеток богато протоплазмой, содержит крупное ядро. Клетка имеет сильно ветвящиеся дендриты и один аксон — цилиндр. Аксоны образуют слой нервных волокон и, собираясь в пучок, формируют зрительный нерв.

Поддерживающая ткань представлена нейроглией, пограничными мембранами и межуточным веществом, которое имеет существенное значение в обменных процессах.

В области желтого пятна строение сетчатки меняется. По мере приближения к центральной ямке желтого пятна (fovea centralis) исчезает слой нервных волокон, затем — слой оптико-ганглионарных клеток и внутренний сетчатый слой и, наконец, внутренний зернистый слой ядер и наружный ретикулярный. На дне центральной ямки сетчатка состоит лишь из колбочконесущих клеток. Остальные элементы как бы сдвинуты к краю желтого пятна. Такое строение обеспечивает высокое центральное зрение.

ЗРИТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

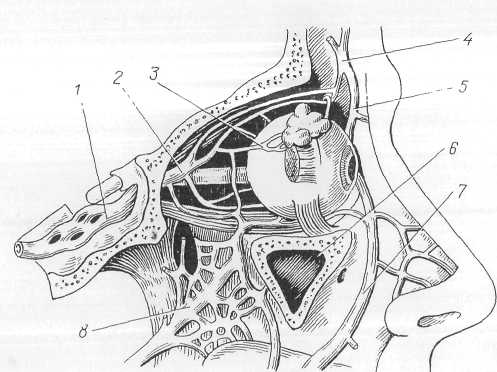

В оптическом проводящем пути различают пять частей: 1) зрительный нерв; 2) хиазму, в которой происходит частичный перекрест волокон зрительных нервов; 3) зрительный тракт; 4) наружные коленчатые тела, зрительная лучистость; 5) оптический центр восприятия (fissura calcarina) (рис. 11).

Зрительный нерв (nervus opticus) относится к черепным нервам (II пара). Он образуется из осевых цилиндров оптико-ганглионарных нейроцитов. Со всех сторон сетчатки осевые цилиндры собираются к диску, формируются в отдельные пучки и через решетчатую пластинку выходят из глаза.

Нервные волокна из фовеальной области (так называемый папилло-макулярный пучок) направляются в височную половину диска зрительного нерва, занимая большую часть этой половины.

Осевые цилиндры оптико-ганглионарных нейроцитов носовой половины сетчатки идут в носовую половину диска. Волокна от наружных отделов сетчатки собираются в секторы над и под папил-ло-макулярным пучком. Подобные соотношения волокон сохраняются в передней части орбитального отрезка зрительного нерва. Дальше от глаза папилло-макулярный пучок занимает осевое положение, а волокна темпоральных отделов сетчатки передвигаются на всю темпоральную половину нерва, как бы окутывая снаружи папилло-макулярный пучок и отодвигая- его к центру.

Рис. 11. Схема строения зрительного анализатора. / — сетчатка; 2 — неперекрещенные волокна зрительного нерва; 3 — перекрещенные волокна зрительного нерва; 4 — зрительный тракт; 5 — наружное коленчатое тело; 6— radiatio optici; 7— lobus opticus.

Далее зрительный нерв в виде круглого канатика направляется к верхушке орбиты и через canalis opticus проходит в среднюю черепную ямку.

В орбите нерв имеет S-образный изгиб, что предотвращает растяжение его как при экскурсиях глазного яб-

лока, так и при новообразованиях или воспалениях. Вместе с тем отмечаются неблагоприятные условия, в которых находятся интрака-наликулярный отдел нерва. Канал плотно охватывает зрительный нерв. К тому же нерв проходит вблизи решетчатой и основной пазух, подвергаясь риску быть сдавленным и пораженным при всякого рода синуитах. Пройдя канал, зрительный нерв попадает в полость черепа.

Таким образом, в зрительном нерве можно выделить интраоку-лярную, интраорбитальную, интраканаликулярную и интракрани-альную части. Общая длина зрительного нерва взрослого человека составляет в среднем 44—45 мм. На орбиту приходится примерно 3'5 мм длины зрительного нерва. Зрительный нерв одет тремя оболочками, которые являются непосредственным продолжением трех мозговых оболочек.

В хиазме совершается расслоение и частичный перекрест волокон зрительного нерва. Перекрещиваются волокна, идущие от внутренних половин сетчатки. Волокна, идущие от височных половин сетчатки, располагаются по наружным сторонам хиазмы. От хиазмы начинаются зрительные тракты. Правый зрительный тракт включает неперекре-щенные волокна, идущие от правого глаза, и перекрещенные волокна —

от левого. Соответственно расположены волокна левого зрительного тракта. В таком положении волокна остаются до коленчатых латеральных тел, в которых начинается интрацеребрально идущий четвертый нейрон зрительного анализатора. Пройдя внутреннюю капсулу, зрительные пути образуют лучистость, заканчивающуюся в оптическом корковом поле (lobus opticus), где находится пятый нейрон зрительного анализатора.

ВНУТРЕННЕЕ ЯДРО ГЛАЗА

Внутреннее ядро глаза состоит из прозрачных светопреломляющих сред: стекловидного тела, хрусталика и водянистой влаги, наполняющей глазные камеры.

Камеры глаза

Передняя камера глаза (camera anteria oculi)—это пространство, переднюю стенку которого образует роговица, заднюю — радужная оболочка, а в области зрачка — центральная часть передней капсулы хрусталика. Место, где роговица переходит в склеру, а радужка — в ресничное тело, носит название угла передней камеры. У вершины угла передней камеры находится поддерживающий остов угла камеры — корнеосклеральная трабекула. В образовании трабеку-лы принимают участие элементы роговицы, радужки и цилиарного тела. Трабекула в свою очередь является внутренней стенкой венозной пазухи склеры, или шлеммова канала. Остов угла и венозная пазуха склеры имеют очень важное значение для циркуляции жидкости в глазу. Это основной путь оттока внутриглазной жидкости (см. рис. 7). Глубина передней камеры вариабельна. Наибольшая глубина отмечается в центральной части передней камеры, расположенной против зрачка: здесь она достигает 3—3,5 мм. В условиях патологии диагностическое значение приобретает как глубина камеры, так и ее неравномерность.

Задняя камера расположена позади радужки, которая является ее передней стенкой. Наружной стенкой служит цилиарное тело, задней — передняя поверхность стекловидного тела. Внутреннюю стенку образуют экватор хрусталика и предэкваториальные зоны передней и задней поверхностей хрусталика. Все пространство задней камеры пронизано фибриллами ресничного пояска, которые поддерживают хрусталик в подвешенном состоянии и соединяют его с ресничным телом (см. рис. 7).

Камеры глаза заполнены водянистой влагой—прозрачной бесцветной жидкостью плотностью 1,005—1,007 с показателем преломления 1,33. Количество влаги у человека не превышает 0,2—0,5 мл. Вырабатываемая цилиарным телом водянистая влага содержит соли, следы белка, аскорбиновую кислоту.

Хрусталик

Хрусталик (lens crystallina) развивается из эктодермы. Это исключительно эпителиальное образование. Он изолирован от осталь-

ных оболочек глаза капсулой, не содержит нервов, сосудов и других каких-либо мезоде-рмальных клеток. В связи с этим в хрусталике не могут возникать воспалительные процессы.

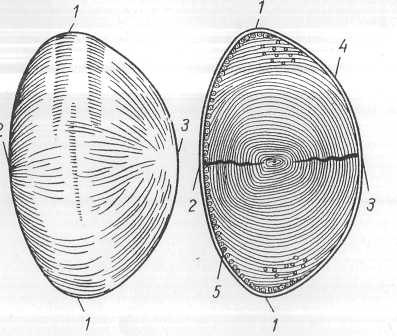

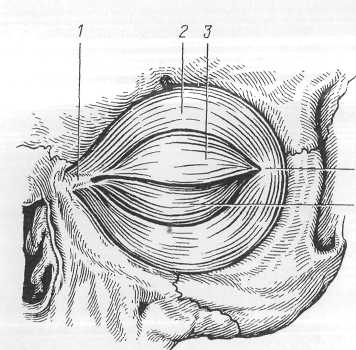

Рис. 12. Хрусталик.

у-экватор- 2-передний полюс; 3 - задний полюс;

4 - капсула; 5 - эпителий.

У взрослого человека хрусталик представляет собой прозрачное,. слегка желтоватое, сильно , преломляющее свет тело, имеющее форму двояковыпуклой линзы. По силе преломления хрусталик является второй средой (после роговицы) оптической системы глаза. Его преломляющая сила в среднем 18,0 дптр. Рас-пп пожен хрусталик между ра-

дужкой и стекловидным телом, в углублении передней поверхности последнего. Удерживают его в этом положении волокна ресничного . пояска (zonula ciliaris), которые другим своим концом прикрепляются к внутренней поверхности ресничного тела.

Хрусталик состоит из хрусталиковых волокон, составляющих вещество хрусталика, и сумки-капсулы. Консистенция хрусталика в молодые годы мягкая. С возрастом увеличивается плотность центральной его части, поэтому принято выделять кору хрусталика и ядро хрусталика. В хрусталике различают экватор и два полюса — передний и задний (рис. 12). Условно по экватору хрусталик делят на переднюю и заднюю поверхности. Линия, соединяющая передний и задний полюса, называется осью хрусталика. Диаметр хрусталика 9—10 мм. Переднезадний его размер 3,5 мм. Передняя поверхность хрусталика менее выпуклая, чем задняя.

Гистологически хрусталик состоит из капсулы, эпителия капсулы и волокон. Капсула хрусталика по экватору условно делится на переднюю и заднюю. Эпителий покрывает лишь внутреннюю поверхность передней капсулы, поэтому носит название эпителия передней"'сумки. Клетки его имеют шестиугольную форму. У экватора клетки приобретают вытянутую форму и "превращаются в хрусталиковое волокно. Образование волокон совершается в течение всей жизни, что приводит к увеличению объема хрусталика. Однако чрезмерного увеличения хрусталика не происходит, так как центральные, более старые волокна теряют воду, оплотневают, становятся уже и постепенно в их центре образуется компактное ядро. Это явление Склерозирования следует расценивать как физиологический процесс, который приводит лишь к уменьшению объема аккомодации ,(см. раздел «Аккомодация»), но практически не снижает прозрачности хрусталика.

Хрусталик вместе с ресничным пояском образует реснично-

хрустали.крвую диафрагму, которая делит полость

глаза на две неравные части: меньшую — переднюю и большую —

заднюю.

t 2—1106 33

Третье

заметное место прикрепления стекловидного

тела приходится на

область диска зрительного нерва и по

размерам соответствует примерно

площади диска зрительного нерва. Это

место прикрепления наименее

прочное из трех перечисленных. Существуют

также места более

слабого прикрепления стекловидного

тела в области экватора

глазного яблока.

Большинство

исследователей считают, что стекловидное

тело особой пограничной

оболочкой не обладает. Большая плотность

переднего

и

заднего

пограничных Слоев зависит от имеющихся

здесь несколько более густо расположенных

нитей остова стекловидного

тела. При электронной микроскопии

установлено, что стекловидное тело

имеет фибриллярную структуру. Фибриллы

имеют величину

около 25 нм. Достаточно изучена топография

г и а-лоидного,

или

клокетова,

канала,

через который в эмбриональном

периоде от диска зрительного нерва к

задней капсуле хрусталика

проходит артерия стекловидного тела

(a.

hyaloidea). Ко

времени рождения a.

hyaloidea исчезает,

а гиалоидный канал сохраняется в

виде узкой трубочки. Канал имеет

извилистый S-образный

ход. В

середине стекловидного тела гиалоидный

канал поднимается кверху, а

в заднем отделе имеет тенденцию

располагаться горизонтально.

Водянистая

влага, хрусталик, стекловидное тело

вместе с роговицей образуют

преломляющие среды глаза, обеспечивающие

отчетливое изображение на сетчатке.

Заключенные в замкнутую со всех сторон

капсулу

глаза водянистая влага и стекловидное

тело оказывают на гтрнки

пппелеленное

давление, поддерживают известную

степень на-

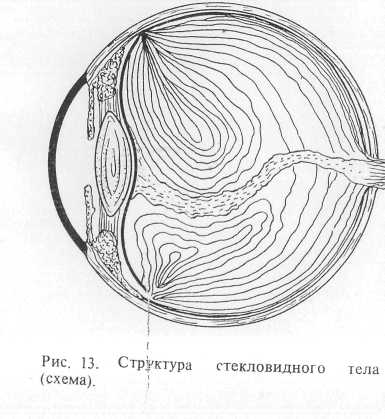

Стекловидное тело (corpus vitreum) является частью оптической системы глаза. Оно выполняет полость глазного яблока, за исключением передней и задней камер глаза, и таким образом способствует сохранению его тургора и формы. По мнению ряда исследователей, стекловидное тело в известной степени обладает амортизирующими свойствами, поскольку его движения сначала являются равномерно ускоренными, а затем равномерно замедленными. Объем стекловидного тела взрослого человека 4 мл. Оно состоит из плотного остова и жидкости, причем на долю воды приходится около 99% всего состава стекловидного тела. Тем не менее вязкость стекловидного тела в несколько десятков раз выше вязкости воды. Вязкость стекловидного тела, являющегося гелеобразной средой, зависит от содержания в его остове особых белков — витрозина и муцина. С мукопротеидами связана гиалуроновая кислоТаТиграющая важную роль в поддержании тургора глаза. По химическому составу стекловидное тело очень сходно с камерной влагой, а также со спинномозговой жидкостью.

Для понимания особенностей строения стекловидного тела и патологических изменений в нем необходимо иметь представление об этапах его развития. Первичное стекловидное тело является мезодермальным образованием и весьма далеко от окончательного своего вида — прозрачного геля. Вторичное стекловидное тело состоит из мезодермы и эктодермы. В этот период начинает формироваться волокнистый остов стекловидного тела (из сетчатки и ресничного тела).

Сформированное стекловидное тело (третий период) остается постоянной средой глаза. При потере оно не регенерирует и замещается внутриглазной жидкостью.

Стекловидное тело прикрепляется к окружающим его отделам глаза в нескольких местах. Главное место прикрепления называют основой, или базисом, стекловидного тела (рис. 13). Основа

»ijj44»-icu5ji>ict ujooh кольцо, выступающее несколько кпереди от зубчатого края. В области базиса стекловидное тело прочно связано с ресничным эпителием. Эта связь настолько прочна, что при отделении стекловидного тела от основы в изолированном ;: глазу вместе с ним отрываются эпителиальные части ресничных отростков, оставаясь прикрепленными к стекловидному телу. Второе по прочности место прикрепления стекловидного тела — к задней капсуле хрусталика — называется гиалоидо-хр у с т а л и к о в о й связкой; она имеет важное клиническое значение.

пряжения, обусловливают тонус глаза, внутриглазное давление (tensio oculi).

ГЛАЗНИЦА

Глазница (orbita) — костное вместилище для глаза. Она имеет форму четырехгранной пирамиды, обращенной своим основанием кпереди и кнаружи, вершиной — кзади и кнутри. Длина передней оси орбиты 4—5 см, высота в области входа 3,5 см, ширина 4 см (рис. 14).

В глазнице различают четыре стенки: внутреннюю, верхнюю, наружную, нижнюю. Внутренняя стенка самая сложная и тонкая. Ее образуют спереди слезная кость, примыкающая к лобному отростку верхней челюсти, орбитальная пластинка решетчатой кости, передняя часть клиновидной кости.

Рис. 14. Орбита.

1 — орбитальный отросток верхней челюсти; 2 — глазничная пластинка решетчатой кости; 3 — отверстие зрительного нерва; 4 — малое крыло клиновидной кости; 5 — орбитальный отросток лобной кости; 6 — верхняя глазничная щель; 7 — скуловая кость; 8— нижняя глазничная щель; 9 — большое крыло клиновидной кости; ;0—орбитальная поверхность верхней челюсти; 11 — слезная кость; 12 — ямка у слезного мешка; 13 — носовая кость.

При тупых травмах носа может нарушиться целостность пластинки решетчатой кости, что нередко приводит к орбитальной эмфиземе.

На поверхности слезной кости имеется ямка для слезного мешка, которая находится между передним слезным гребешком в лобном отростке верхней челюсти и задним слезным гребешком слезной кости. От ямки начинается слезно-носовой костный канал, который открывается в нижнем носовом ходу. Внутренняя стенка отделяет орбиту от решетчатой пазухи. Между орбитальной пластинкой решетчатой кости и лобной костью находятся цередние и задние решетчатые отверстия, через которые из глазницы в" полость носа проходят одноименцые артерии, а из полости носа в орбиту проникают одноименные вены.

Верхнюю стенку орбиты составляют орбитальная часть лобной кости и малое крыло клиновидной кости. У верхневнутреннего угла орбиты в толще лобной кости находится лобная пазуха. На границе внутренней и средней трети верхнего орбитального края имеется супраорбитальное отверстие, или вырезка, — место выхода одноименных артерий и нерва. На 5 мм кзади от вырезки располагается костный блоковидный шип (trochlea), через который перекидывается сухожилие верхней косой мышцы. У наружного края верхней стенки есть ямка — вместилище для слезной железы. Наружную стенку составляют лобный отросток скуловой кости, скуловой отросток лобной кости, большое крыло клиновидной кости.

Нижняя стенка орбиты представлена верхней челюстью, скуловой костью и глазничным отростком небной кости. Она отделяет орбиту от челюстной пазухи. Таким образом, глазница с трех сторон контактирует с пазухами носа, откуда нередко в нее распространяются патологические процессы.

На границе верхней и наружной стенок в глубине глазницы имеется верхняя глазничная щель. Она расположена между большим и малым крылом клиновидной кости. Через верхнюю глазничную щель проникают все глазодвигательные нервы, I ветвь тройничного нерва, а также покидает орбиту верхняя глазничная вена (v. ophthalmica superior).

В нижненаружном углу глазницы между большим крылом клиновидной кости и верхней челюстью располагается нижняя глазничная щель, соединяющая орбиту с крылонебной ямкой. Щель закрыта плотной (фиброзной перепонкой, включающей гладкие мышечные волокна; через нее проникает в орбиту нижнеорбитальный нерв и уходит нижнеглазничная вена. У вершины глазницы, в малом крыле основной кости, проходит кан ал зрительного нерва, который открывается в среднюю черепную ямку. Через этот канал уходит из орбиты зрительный нерв (п. opticus) и проникает в орбиту a. ophthalmica.

Край орбиты плотнее, чем ее стенки. Он несет защитную функцию. Изнутри орбиту выстилает надкостница, которая плотно сращена с костями только по краю ив глубине орбиты, поэтому при патологических состояниях легко отслаивается. Вход в орбиту закрывает тарзоорбитальная фасция, или septum orbitae. Она прикрепляется к

Рис. 15. Мышцы глаза. 1 — наружная прямая; 2 — внутренняя прямая; 3 — верхняя прямая; 4 — верхняя косая; 5—нижняя косая; 6 — нижняя прямая.