- •Техника и вооружение 2012 05

- •Перспективный боевой вертолет Конец истории или новый виток?

- •Ттх трактора «Сталинец» №3 по данным госиспытаний 1932 г.

- •Литература

- •История создания и развития отечественных минных тралов

- •Ракетные ускорители

- •Мотостартер нкл-40

- •Применение компасов

- •Радийные аэросани

- •Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

- •Литература

- •Боевая машина десанта, третья

- •«Боевая машина десанта 90-х годов»

- •Определение облика «Бахчи»

- •Время испытаний

- •Боевые «семерки»

- •Литература и источники

- •Отечественные бронированные машины 1945-1965 гг.

Время испытаний

В соответствии с первоначальными планами испытания ЗРК «Круг» предполагалось проводить на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Но после того как были сформированы основные характеристики «Круга», выяснилось, что для его испытаний размеров полигона будет недостаточно. Поэтому первые пуски ЗМ8 состоялись на полигоне Капустин Яр, а вскоре после этого группа представителей ГАУ, Донгузского полигона и НИИ-3 ГАУ выбрала для нового полигона район в Голой степи Казахстана с размерами почти 300 на 100 км. Здесь 7 мая 1960 г. в 10 км от станции Эмба Актюбинской области был забит первый реперный колышек и развернут палаточный лагерь.

Конечно, условия этого полигона не были идеальными для работы и жизни. Великолепная природа, чистота протекавшей неподалеку реки, обилие всевозможной живности сочетались с сильными ветрами, внезапно налетавшими из степей, рвавшими палатки и засыпавшими их песком. Тем не менее в течение ближайших месяцев здесь удалось разместить управление полигона, возвести жилой городок. С июля 1960 г. начались геодезические и строительные работы, которые проводились под непосредственным руководством начальника полигона Н.А. Рощицкого. К 1963 г. подготовили все необходимые для отработки «Круга» испытательные и измерительные площадки, штабные и научно-исследовательские помещения, построили несколько жилых зданий, гостиниц, столовых и пр. Со временем здесь была создана вся необходимая инфраструктура (включая аэродром с базированием на нем смешанного авиационного полка), что позволило обеспечить испытания большого количества зенитных ракетных и радиоэлектронных средств.

Одновременно на Донгузском полигоне занимались отработкой боевой части ЗУР ЗМ8. При этом была проделана большая и сложная работа по обоснованию ее массы, размеров и количества полуготовых осколков.

Испытания ЗМ8 начались уже через несколько недель после основания полигона на Эмбе. В июне 1960 г. состоялись первые четыре пуска ракеты по программе летной отработки маршевого двигателя, без аппаратуры управления. Однако добиться сразу устойчивой работы ПВРД не удалось. Тем не менее в августе на полигоне приступили к программным (автономным) пускам ракет, оснащенных автопилотом. Этот этап продолжался до июня 1961 г. Причем в первых 16 пусках ЗМ8 были оснащены упрощенными автопилотами, не обеспечивавшими управление ракетой по крену, и ТНА, не имевшими устройств регулирования подачи топлива.

К наиболее сложным проблемам,выявленным при испытаниях ЗМ8, относились флаттер, помпаж ПВРД, прогары камеры сгорания, недостаточная виброустойчивость, отказы в работе бортовой аппаратуры, низкая прочность отдельных элементов конструкции. Также ни в одном из выполненных в течение 1960-1961 гг. 55 пусков ракета не смогла достичь требуемой максимальной дальности, а по расчетным оценкам не обеспечивалась и необходимая маневренность на больших высотах. К числу регулярно возникавших вопросов относилась и задержка в подготовке опытного образца головки самонаведения ракеты в НИИ-648, а также отработка бортового источника питания.

В этих условиях – при ставших казаться нескончаемыми неудачах в испытаниях ЗМ8 – наличие большого опыта ОКБ-2 в создании ЗУР способствовало тому, что в течение всего 1960 г. В-757кр рассматривалась как основной вариант ЗУР для «Круга». Однако допускать ее к пускам в замкнутом контуре управления было все еще преждевременно. Для проверки правильности идей и решений, заложенных в экспериментальную СНР «Круга», к концу лета 1960 г. выявилась необходимость провести ее испытания с пусками ракет. В этой ситуации особого выбора у разработчиков «Круга» не было – для этой цели могли подойти только В-750, поступавшие на снабжение ПВО Сухопутных войск.

Для использования В-750 совместно с экспериментальной СНР в НИИ-20 доработали блок радиоуправления и визирования ракеты 1СБ7, который конструктивно не вписывался в размеры отведенного для него отсека В-750. В результате получился блок КРБ-9. В течение 1960-1961 гг. изготовили более двадцати новых блоков.

Первый пуск В-750 с участием экспериментальной СНР 1С32 состоялся 24 сентября 1960 г. Его целью стала проверка функционирования схемы захвата ответного сигнала ракеты с ее последующим введением в неподвижный луч РЛС, следящей за целью. Результаты пуска подтвердили как правильность основных выбранных принципов построения СНР, так и то, что требуется коренное изменение ее конструктивного построения.

В свою очередь, в преддверии начала испытаний ракеты ЗМ8 в замкнутом контуре, в Туле, на заводе «Арсенал», было налажено изготовление опытных образцов блоков 1СБ7. Первые блоки собрали еще в январе 1960 г., после чего начали их настройку, доработку и корректировку конструкторской документации. Первый опытный образец 1СБ7 сдали заказчику в ноябре 1960 г.

К этому времени подошел срок начала совместных испытаний «Круга». Естественно, что практически все задействованные организации этот срок сорвали. Вскоре на эту тему состоялось совещание Комиссии по военно-промышленным вопросам, результатом которого стало решение №17 от 2 февраля 1961 г. «О неудовлетворительном состоянии работ по созданию войскового зенитного комплекса «Круг». В этом документе отмечалось:

«…ГКРЭ (тт. Калмыков, Шаршавин), ГКАТ (Дементьев, Грушин)…, которым была поручена разработка комплекса «Круг», не выполнили своевременно эту разработку и сорвали установленные постановлением сроки предъявления комплекса на совместные испытания – 4-й квартал 1960 г.

– Главный конструктор комплекса «Круг» т. Ефремов (НИИ-20 ГКРЭ) допустил значительное отставание в разработке опытного образца станции наведения.

– Главный конструктор т. Люльев недопустимо медленно ведет отработку ракеты ЗМ8, в результате чего к установленному сроку предъявления комплекса на совместные испытания отработка ракеты не вышла из стадии автономных летных испытаний с бортовым программным устройством.

– Изготовление ракет на заводе 8 Свердловского СНХ не обеспечивает нормального хода испытаний.

… Одной из основных причин задержки в изготовлении ракет является значительное отставание разработки и изготовления опытных образцов автопилотов на заводе 217 Свердловского СНХ вследствие медленной разработки рулевых машин в ЦНИИ-173 ГКОТ и их изготовления на заводе 286 Свердловского СНХ и ТНА в ОКБ-2 ГКОТ.

Главные конструкторы тт. Райзберг (НИИ-208 ГКРЭ), Викторов (НИИ-648 ГКРЭ), Гэльдберг (НИИ-229 ГКРЭ) сорвали установленные сроки разработки станции целеуказания радиолинии и двухканальной ГСН (срок ноябрь- декабрь 1960 г.).

Директор НИИ-20 ГКРЭ т. Чудаков и директор завода 668 ГКРЭ т.Фролов не обеспечили необходимой организации работ по изготовлению опытных образцов станции наведения, что привело к задержке испытаний основных средств комплекса «Круг».

Несмотря на то, что два образца станций наведения должны были быть изготовлены в ноябре 1960 г., первый образец все еще находится на стадии постройки, а 2-й на стадии изготовления отдельных блоков.

…Отработка ракеты В-757кр также ведется с отставанием от установленных сроков. Изготовление этих ракет практически не ведется.

ГКОТ (Руднев, Кожевников, Сухих) и Пермский СНХ (Головачев, Соколов) не обеспечили своевременную поставку зарядов для ракеты В-757кр, что привело к задержке в проведении летных испытаний этой ракеты».

В итоге, в решении Комиссии был намечен комплекс мер и предложений по ускорению работ, в том числе значилось: «…В целях ускорения отработки комплекса «Круг» признать целесообразным до окончания автономных испытаний ракет, предназначенных для комплекса «Круг», проводить заводские испытания с серийными ракетами типа В-750». Также были определены новые сроки работ, в которые предстояло провести следующие мероприятия:

– отработку станции наведения в контуре самонаведения с ракетами В-750 в мае 1961 г.;

– программные пуски ракеты ЗМ8 в феврале-мае 1961 г.;

– отработку ракеты В-757 в контуре управления системы С-75М в мае 1961 г.;

– стыковочные летные испытания ракеты В-757кр в комплексе «Круг» в июле 1961 г.;

– заводские испытания опытных образцов станции наведения (этап заводских проверок) в марте-мае 1961 г.;

– заводские испытания опытного образца станции целеуказания (этап автономных проверок) в феврале-апреле 1961 г.;

– заводские испытания средств опытного образца комплекса с пусками ракет ЗМ8 в контуре управления в апреле-июле 1961 г.

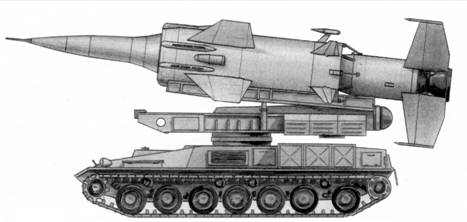

Рисунок пусковой установки с ЗУР В-757кр (19Д) ЗРК «Круг» (проект).

Пусковые установки 2П24 с ЗУР ЗМ8.

Пусковая установка 2П24 с ЗУР ЗМ8.

Пусковая установка 2П24.

Выполнение вновь поставленных сроков позволяло рассчитывать на предъявление комплекса на совместные испытания в августе 1961 г. Однако практически весь этот год ушел на продолжающиеся доработки всех элементов комплекса.

В полном объеме техническую документацию по ракете В-757кр передали на завод №41 лишь в феврале 1961 г. В течение года на заводе удалось изготовить и отправить на полигон только пять ракет, из которых с пусковой установки 2П28, изготовленной на базе СУ-100П, удалось запустить лишь одну В-757кр.

На следующий год намечалось собрать 52 ракеты В-757кр. Однако уже с середины 1961 г. их судьба, равно как и В-757, начала складываться все более драматично. Как уже отмечалось, 20 апреля 1961 г. была принята на вооружение В-755. В свою очередь, уже при первом интенсивном маневре, выполненном В-757, специалисты ОКБ-2 столкнулись с ожидаемым, но ранее не встречавшимся явлением – резким изменением аэродинамических характеристик ракеты при ее выходе на углы атаки свыше 7-10'. При этом какое-либо управление и стабилизация ее дальнейшего полета становились практически невозможными.

Причиной подобного явления послужил срыв пограничного слоя перед воздухозаборником. К устранению этого явления готовились еще на ранних стадиях работ. Основным из предложенных решений стало удаление («слив») пограничного слоя перед воздухозаборником через специальные отверстия в центральном теле, которые соединялись с полостями в крыльях, оканчивающихся отверстиями по их задней кромке. Впервые «слив» был произведен в пуске, состоявшемся 24 июня 1961 г. Это позволило отодвинуть наступление срывных явлений до углов атаки 12-12,5". Как показали продувки моделей в ЦАГИ, эту величину можно было довести до 14’, вполне приемлемой для обеспечения необходимой управляемости ракеты.

Выполнялись и другие доработки В-757. С весны 1961 г. для газогенератора маршевого двигателя стали использовать твердое топливо, имевшее лучшую энергетику и стабильность характеристик при различных температурах. Одновременно усилили теплозащиту «прямоточки».

В целом же для В-757 итогом 1961 г. стало выполнение 26 пусков, из которых успешными были десять. Тем не менее эта ракета продолжала находиться в положении фаворита. 28 декабря 1961 г. Комиссия по военно-промышленным вопросам даже приняла решение о том, чтобы рассмотреть возможность размещения В-757кр на штатной пусковой установке 2П24 с направляющими «нулевой» длины, вместо изготовленной в одном экземпляре 2П28. Одновременно провели очередную корректировку сроков, отодвинувшую предъявление В-757кр на совместные испытания на сентябрь 1962 г.

Однако к этому времени отношение к этой теме в ОКБ-2 и его филиале стало претерпевать существенные изменения. Постепенно процесс доведения ракеты «до ума» стал все больше напоминать испытания летающей лаборатории, в составе которой проверялись решения, необходимые для будущих разработок. Соответственно, начал терять свои позиции и вариант «Круга» с ракетой В-757кр, несмотря на ожидавшиеся ранее преимущества от унификации. Окончательное решение этого вопроса сформировалось 17 октября 1962 г. на совещании Комиссии по военно-промышленным вопросам и в дальнейшем нашло развитие в Постановлении Совета Министров СССР №694-233 от 15 июня 1963 г., в соответствии с которым дальнейшие работы над ракетами В-757 и В-757кр были прекращены в связи с их «неперспективностью».

Принятие такого решения определялось и тем, что разработчики ЗМ8 в течение 1961 – 1962 гг. смогли преодолеть большинство стоявших перед ними проблем. Более того, к оказанию помощи ОКБ-8 подключили ряд научных и конструкторских организаций. 25 августа 1961 г. по решению ГКАТ создали специальную экспертную комиссию, задачей которой стала подготовка мероприятий в период с 1958 по 1960 г. по доработке ЗМ8. В результате, в течение месяца были приняты решения об изменении конструкции стабилизаторов горения ПВРД, устранении зон отрыва потока и повышении жаростойкости камеры сгорания маршевого двигателя. До конца 1961 г. намечалось проведение дополнительных огневых испытаний маршевого ПВРД на стендах ЦИАМ, виброиспытаний аппаратуры и бортового преобразователя тока ПТ-10.

Осенью 1961 г. на полигон доставили первый опытный образец СНР 1С32, а к концу года было получено подтверждение правильности принятых при его разработке конструктивных и аппаратурных решений.

Введение в строй опытного образца СНР позволило начать в мае 1962 г. заводские испытания ракет с аппаратурой радиоуправления. Тенденция начинала вырисовываться обнадеживающей, несмотря на то, что до конца года так и не была достигнута требуемая надежность бортовой аппаратуры, не введена в строй вторая СНР, ракеты поступали на полигон несвоевременно, а результаты пусков обрабатывались крайне медленно (на каждый из них требовалось почти три недели), не доведены до полного состава наземные средства комплекса (машины не были укомплектованы аппаратурой навигации,ориентирования и топопривязки, системами телекодовой связи 1С62 и 1С63) и часто выходили из строя газотурбинные установки энергоснабжения машин.

Необходимый опыт набирался разработчиками «Круга» буквально с каждым новым пуском. Так, едва ли не с первых испытаний в замкнутом контуре обозначилась проблема так называемой «31-й секунды» полета, на которой на СНР 1С32 резко пропадал сигнал бортового ответчика ракеты. Какие только варианты не предлагали специалисты! Все было тщетно. За короткое время на 31-й секунде прервалось несколько пусков подряд. Проблему удалось решить лишь после предложенного В.П. Ефремовым переноса приемопередающих антенн блока 1СБ7 с корпуса ракеты на стабилизатор. Оказалось, что истекавшие из маршевого двигателя продукты сгорания обыкновенного керосина экранировали антенну ответчика.

О еще одной аномалии, выявившейся при испытаниях ЗМ8, вспоминал заместитель Л.В. Люльева – Игорь Федорович Голубев: «В очередной серии испытаний ракета начала раскачиваться примерно на середине траектории полета и с равной вероятностью то проходила этот участок, то теряла управление. Разгадка оказалась простой – перепутали фазы электропитания гироскопов автопилота ракеты, и те, после предстартовой раскрутки и перехода на бортовое питание, начинали тормозиться примерно на середине траектории, а затем вновь раскручиваться в обратную сторону, и если все проходило удачно, то полет продолжался устойчиво».

Но иногда поиск причины и не требовался. Как рассказывал ветеран НИИ-20 Николай Николаевич Корсун, «…после одного из неудачных пусков генерал-наблюдатель спросил руководителя экспедиции Ренана Сергеевича Толмачева, в чем причина промаха? Тот сослался на пыль, пропитавшую всю станцию, с которой уже несколько лет на полигоне не было никакой профилактики. Последовало высочайшее распоряжение выдать экспедиции несколько канистр со спиртом для промывки блоков.«Очумельцы» тут же сделали ванну для «купания» изделий, а отработанную жидкость после фильтрования использовали повторно. Сэкономленный спирт вся экспедиция«для поправки здоровья» принимала внутрь.

Первые стрельбы на полигоне с участием экспериментального образца ЗРК «Круг» проводились по самолету-мишени Ил-28, который обычно сопровождали два истребителя. Это было необходимо для уничтожения мишени в случае ее непроизвольного схода с боевого курса. Если все было в порядке, то за несколько минут до пуска ракет по мишени истребители уходили из зоны атаки. Зрелище мишени, атакуемой ракетой, всегда интересно, и разработчики, обслуживающие СНР, часто наблюдали это, находясь около станции и, кстати, мало задумывались о«полезности»для здоровья излучаемого антенной мощного СВЧ-сигнала.

Однажды Ю.А. Салтыков, наблюдая за полетом мишени и истребителей, вдруг заметил, что целевая колонка СНР смотрит не на мишень, а на один из истребителей. Уже прошла по громкой связи команда «Цель на автомате», а это означало, что вот-вот будет пуск ракеты. Не поленившись залезть на станцию и глядя в визир, он окончательно убедился, что станция вместо мишени «ведет» истребитель, и немедленно предупредил боевой расчет комплекса. Захват был исправлен и мишень сбита первой же ракетой».

Всего до начала совместных испытаний провели 26 пусков в замкнутом контуре управления. Большинство из них выполнили по электронным целям, два – по парашютным мишеням и четыре – по самолетам-мишеням Ил-28. Однако стрельба еще не производилась по относительно малоразмерным целям типа МиГ-17 и по целям, летящим на высотах менее 3000 м, отсутствовали и представительные данные по действию радиовзрывателя и боевой части по реальным целям. Продолжали отмечаться и «детские болезни» ракеты – неустойчивая работа маршевого двигателя на малых высотах, автоколебания в контуре управления, нередко приводившие к значительным промахам при пролете у цели.

В 1962 г. на полигон для испытаний в составе ЗРК «Круг» доставили станцию обнаружения и целеуказания (СОЦ) 1С12. Она представляла собой дальномерную РЛС кругового обзора см- диапазона волн и решала задачи обнаружения воздушных целей, их опознавания и выдачи целеуказания СНР 1С32.

Разработку 1С12 выполнили в НИИ-208 ГКРЭ (в дальнейшем – Новосибирский НИИ измерительных приборов Минрадиопрома) под руководством главного конструктора В.В. Райзберга. В этой работе также приняли активное участие А. П. Ветошко, А.А. Мамаев, Л.Ф. Альтерман, В.Н. Столяров, Ю.А. Вайнер, А.Г. Горинштейн, Н.А. Вольский.

Станция обнаружения и целеуказания 1С12 в походном и боевом положениях.

Н.Н. Корсун.

Станция наведения ракет 1С32 в походном и боевом положениях.

Наряду с ЗРК «Круг» РЛС 1С12 совместно с радиовысотомером ПРВ-9А использовалась под обозначением П-40 («Броня») в радиолокационных ротах ПВО Сухопутных войск. Для применения в качестве СОЦ ЗРК «Круг» эта РЛС оснащалась аппаратурой радиотелекодовой линии связи с СНР 1С32 и аппаратурой автономной навигации и топопривязки. Ее питание осуществлялось от встроенного газотурбинного генератора.

Оборудование 1С12 размещалось на самоходном гусеничном шасси КС-41 тяжелого артиллерийского тягача АТ-Т («объект 426»), созданного в КБ Харьковского завода транспортного машиностроения им. В.А. Малышева (завод №75). Использование этого шасси, уступавшего по ряду показателей гусеничным шасси других элементов ЗРК «Круг», было связано со значительной массой РЛС, которая почти в 2 раза превышала массу СНР.

Круговой обзор пространства в процессе работы 1С12 осуществлялся путем последовательного формирования четырех лучей в угломестной плоскости (два нижних – 2 и 4 град, и два верхних – 10 и 14 град.) с электромеханическим переключением между ними.

Характеристики РЛС 1С12 обеспечивали обнаружение цели типа «истребитель» на дальностях до 180 км при высоте полета 12 км, до 150 км – на высоте 6 км и до 70 км – на высоте 500 м. При импульсной мощности станции 1,7-1,8 МВт чувствительность приемника составляла 4,3-7,7 1014 Вт. 1С12 имела эффективную защиту от воздействия активных и пассивных помех.

В своем окончательном виде СНР 1С32 также представляла собой РЛС см-диапазона, которая предназначалась для поиска цели по данным целеуказания 1С12, ее дальнейшего автосопровождения по угловым координатам и по дальности, выдачи данных наведения на ПУ 2П24, а также радиокомандного управления ракетой в полете.

Антенный пост этой когерентно-импульсной РЛС был выполнен в виде сложной пространственной конструкции с круговым вращением, наиболее крупным элементом которой являлась антенна целевого канала. Слева от нее размещалась антенна узкого луча ракетного канала, над ней находилась антенна широкого луча ракетного канала, а выше между ними – антенна передатчика команд на борт ракеты. В верхней части антенного поста находилась камера телевизионно-оптического визира.

Оборудование СНР размещалось на гусеничном самоходном шасси повышенной проходимости, созданном на базе шасси самоходной артиллерийской установки СУ-100П, унифицированном с шасси пусковой установки комплекса. При массе 28,5 т дизельный двигатель А-105В (модификация дизеля В-54) мощностью 400 л.с. обеспечивал движение СНР по шоссе с максимальной скоростью до 65 км/ч. Обслуживание станции выполнял расчет из 4 человек.

СНР имела электронный автодальномер и функционировала по методу скрытого моноконического сканирования пространства по угловым координатам. При импульсной мощности 750 кВт, чувствительности приемника порядка 10 '3 Вт и ширине луча в 1 град, цель на автосопровождение при отсутствии помех захватывалась на дальности до 105 км. При наличии помех (плотностью 1,5-2 пачки диполей на 100 м пути цели) дальность автосопровождения уменьшалась до 70 км, а ошибки сопровождения цели по угловым координатам не превышали 0,3 деления угломера (1 д.у. = 0,06 град.), по дальности – не более 15 м.

СНР выполняла обработку в автоматическом режиме информации целеуказания, поступающей по телекодовой линии связи от СОЦ 1С12 и выполняла поиск цели в вертикальной плоскости. Это было связано с более низкой разрешающей способностью СНР по обнаружению целей в вертикальной плоскости по сравнению с аналогичными возможностями в горизонтальной плоскости. После обнаружения цели 1С32 переходила на ее автосопровождение по угловым координатам и дальности. При этом ее СРП определял по текущим координатам цели границы зон пуска ракет, а также другие данные для подготовки пуска, в том числе данные для установки антенны захвата и сопровождения ракеты и автодальномера ракеты, соответственно, в направлении пуска и на дальность захвата ракеты.

Счетно-решающий прибор СНР 1С32, как и все остальные элементы электроники «Круга», был аналоговым и выполнен на лампах. Именно это являлось причиной одноканальности СНР по цели и ракете, т.е. ее способности к сопровождению и захвату только одной цели и наведению на нее одной ракеты.

Все команды управления от СНР по телекодовой линии связи поступали на ПУ, которая разворачивалась в сторону цели. После ее входа в зону пуска включался передатчик команд станции и осуществлялся пуск ракеты. СНР последовательно выполняла ее захват на сопровождение антенной широкого и узкого луча ракетного канала, антенной целевого канала. Команды управления и разовая команда на взведение радиовзрывателя формировались СРП и также поступали на борт ракеты через антенну передатчика команд.

Помехоустойчивость работы СНР обеспечивалась благодаря разносу рабочих частот каналов, высокому энергетическому потенциалу передатчика и кодированию сигналов управления.

Окончание следует