- •Техника и вооружение 2012 05

- •Перспективный боевой вертолет Конец истории или новый виток?

- •Ттх трактора «Сталинец» №3 по данным госиспытаний 1932 г.

- •Литература

- •История создания и развития отечественных минных тралов

- •Ракетные ускорители

- •Мотостартер нкл-40

- •Применение компасов

- •Радийные аэросани

- •Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

- •Литература

- •Боевая машина десанта, третья

- •«Боевая машина десанта 90-х годов»

- •Определение облика «Бахчи»

- •Время испытаний

- •Боевые «семерки»

- •Литература и источники

- •Отечественные бронированные машины 1945-1965 гг.

Ттх трактора «Сталинец» №3 по данным госиспытаний 1932 г.

Марка трактора |

Сталинец |

Год изготовления |

1931 |

Мощность двигателя, л.с. |

60 |

Габаритные размеры, мм: |

|

длина |

4010 |

ширина |

2440 |

высота |

2760 |

клиренс |

385 |

высота тягового крюка над землей |

500 |

Вес (без водителя), кг |

9935 |

Скорости движения, км/ч: |

|

1-я скорость |

3,3 |

2-я скорость |

5,2 |

3-я скорость |

7,8 |

4-я скорость |

13,0 |

задний ход |

4,4 |

Число оборотов при максимальной мощности, об/мин |

650 |

Тип топлива |

Бензин и лигроин |

Тип карбюратора |

Энсайн АА |

Способ подачи топлива |

Вакуум-аппарат |

Запас топлива, л |

352 |

Система смазки |

Коренные и шатунные подшипники от шестеренчатого насоса. Цилиндры, поршни, пальцы, подшипники кулачкового вала, кулачки и толкатели - рабрызгиванием. |

Тип радиатора системы охлаждения |

Трубчатый |

Зажигание |

Магнето |

Сцепление |

Сухое однодисковое |

Тип коробки передач |

Шестеренчатая |

Передача на ведущие колеса |

Коническими и тарельчатыми шестернями и многодисковыми фрикционами |

Тип трака гусеничного движителя |

Стальные с несъемными шпорами |

Число траков гусеничного движителя, мм |

33x2 |

Опорная длина гусеницы, мм |

2500 |

Удельное давление на грунт, кг/см² |

0,46 |

Система подрессоривания |

Пружины |

Ширина хода, мм |

2250 |

Ширина колеи, мм |

1845 |

Литература

1. Бухарин Н.А. Современные тракторы. Устройство и эксплуатация. – М.-Л., 1931.

2. Львов Е.Д. Тракторы. Их конструкция и расчет. Общий обзор современных конструкций. Конструкция и расчет двигателя – М.- Л., 1933.

3. Львов Е. Д. Тракторы. Их конструкция и расчет. Специальные и установочные детали двигателей. Конструкция и расчет деталей шасси тракторов. -М.-Л., 1933.

4. Комаров Л. С., Ховив Е.Г., Заржевский Н.И. Летопись Челябинского тракторного. – Профиздат, 1972.

Продолжение следует

История создания и развития отечественных минных тралов

А. В. Виноградов, д. т. н.,

А. С. Макаренко

(НИИЦ СИВ ФБУ «3 ЦНИИ Минобороны России»)

Использованы фото из архивов авторов.

Продолжение. Начало см. в «ТиВ»№1-4/2012 г.

С появлением на вооружении войск эффективных минных тралов начали создаваться противотраловые мины, т.е. мины, предназначенные для подрыва танков, оснащенных Катковыми тралами. Это привело к необходимости разработки таких тралов, которые тралили бы мины независимо от конструкции их взрывательного устройства.

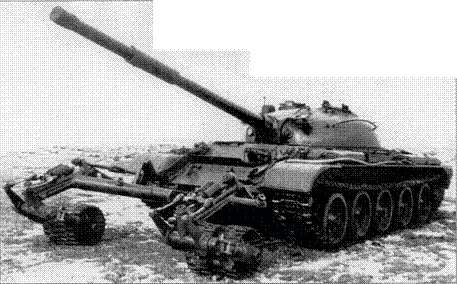

Ктаким тралам можно отнести принятые на снабжение Советской армии колейные минные тралы КМТ-5 («изделие 201») и КМТ-4 («изделие 202»), которые предназначались для оснащения танков Т-54 и Т-55. Конструкции этих тралов создавались с учетом возможности траления всех типов мин путем их подрыва или выкапывания.

Трал КМТ-5 включал ножевые и катковые секции. Каждая катковая секция состояла из трех катков: крайние катки устанавливались на подшипниках скольжения, а средний – свободно (по типу установки катков трала ПТ-55). Такое комбинированное конструктивное решение секций улучшило маневренность танка, оснащенного тралом. Обеспечивалась устойчивость катка к взрыву мины с массой ВВ до 12 кг.

Повышение эффективности траления достигалось за счет комплексного применения Катковых и ножевых секций. Мины, не протраленные катками, отводились с протраленной полосы ножевыми секциями. Для обозначения протраленного прохода в минном поле в состав трала КМТ-5 входил комплект пиротехнических средств.

Тралами КМТ-4 оснащались танки для самостоятельного преодоления минных полей. При подходе к передней границе минного поля танкисты расцепляли транспортные крепления, и ножевые секции опускались под тяжестью собственного веса. Подъем ножевых секций осуществлялся после преодоления танком минного поля с помощью специального механизма при движении танка назад.

Для навески тралов на танк в комплекте ЗИП были предусмотрены специальные платики. Приварка их на танк производилась заблаговременно в войсковых мастерских. Однако качество сварки, как показал опыт, не всегда обеспечивало высокую надежность крепления трала. Впоследствии платики приваривались на танковых заводах (на каждый четвертый танк), что гарантировало высокое качество сварочных работ.

Первой модернизации эти тралы подверглись после принятия на вооружение танка Т-62. В период с декабрь 1964 г. по январь 1965 г. состоялись контрольные испытания двух Т-62, оснащенных тралами КМТ-4А («изделие 202А») и КМТ-5А («изделие 201А»), а также проведена контрольная навеска этих тралов на Т-55.

Минный трал КМТ-4, установленный на танке Т-54. Ножевые секции в боевом положении.

Минный трал КМТ-5А, смонтированный на танке Т-62.

Минный трал КМТ-5М, установленный на танке Т-62.

Минный трал КМТ-5М.

Минный трал КМТ-4М, установленный на танке Т-54Б (вверху – в транспортном положении, внизу- в боевом).

Конструктивно КМТ-4А и КМТ-5А представляли собой доработанные тралы КМТ-4 и КМТ-5 соответственно. Модернизация тралов была вызвана тем, что по условиям сохранения обзорности верхние платики на танке Т-62 располагались на 100 мм ниже платиков на Т-55 (Т-54). В связи с этим на КМТ-4А и КМТ-5А были изменены упоры механизмов подъема ножевых секций, а в КМТ-5А, кроме того, уменьшена длина соединительных тяг сцепного устройства и поддерживающих тросов.

На испытаниях выяснилось, что танки Т-55 (Т-54), оборудованные для навески тралов КМТ-4 и КМТ-5, не могут эксплуатироваться с тралами КМТ-5А и КМТ-4А. На танке Т-62 с установленным тралом КМТ-5А стрельба из пушки ограничивалась рамой трала в секторах с правой и с левой стороны от 12° до 30° и до угла снижения – 0°30'. Таким образом, стрельба со стабилизатором из Т-62 оказалась практически невозможной.

Дальнейшее совершенствование этих тралов было связано с применением на новых танках гусениц с резиново-металлическим шарниром (РМШ), обеспечением их эксплуатации с танками Т-54, Т-55, Т-62, Т-64, а также с необходимостью траления новых противотанковых мин типа ТМ-57, ТМ-62 и их модификаций.

В 1966 г. тралы КМТ-4 и КМТ-5 были модернизированы и приняты на снабжение Советской армии подиндексами КМТ-4М («изделие 204») приказом НИВ МО №72 от 22.12.1966 г. и КМТ-5М («изделие 203») приказом НИВ МО №77 от 27.12.1966 г. После этого они могли применяться с танками Т-54Б, Т-55 и Т-62.

Необходимо отметить, что примерно в этот же период на вооружении армий зарубежных стран появились мины с магнитными датчиками цели. Соответственно, в конструкцию отечественных тралов были внесены соответствующие изменения. На последние образцы КМТ-5М начали внедрять электромагнитные приставки ЭМТ для траления мин с неконтактным датчиком цели.

Очередными вариантами тралов КМТ-4(4М) и КМТ-5(5М) стали КМТ-4Р («изделие 202Р») и КМТ-5Р («изделие 201Р»), При их разработке ставились следующие задачи:

– с минимально возможными переделками обеспечить использование тралов КМТ-4 и КМТ-5 с танками Т-62 и Т-54, Т-55, оснащенными гусеницами с РМШ, и сохранить возможность применения их на танках, оснащенных гусеницами с металлическими шарнирами;

– обеспечить выполнение работ по переделке минных тралов непосредственно в войсковых частях и с максимальным использованием серийно-выпускаемых узлов и деталей КМТ-4 (4М) и КМТ-5(5М).

Испытания доработанных тралов проводились в период с ноября по декабрь 1969 г. на полигоне в районе г. Чебаркуль.

В результате испытаний была подтверждена возможность использования минных тралов типа КМТ-5 и КМТ-4 выпуска 1963-1967 гг. с танками Т-54, Т-55 и Т-62, оснащенными гусеницами с РМШ. При этом сохранялась возможность использования их с танками Т-54, Т-55 и Т-62, оснащенными гусеницами с металлическими шарнирами.

Дальнейшим развитием минного тралостроения в 1960-х гг. в нашей стране стали работы СКБ-200 по теме «Урал». Тралы «Урал-1» («изделие 229») и «Урал-2» («изделие 230») предназначались для использования с танками Т-54, Т-55, Т-62 и Т-64А и шли на замену стоящих на вооружении тралов КМТ-4М и КМТ-5М соответственно.

Разработка трала «Урал-2» была вызвана необходимостью оснащения танков Т-64 минными тралами. Трал КМТ-5М, предназначенный для танков Т-54, Т-55 и Т-62, конструктивно не мог использоваться с новым танком из- за своих больших габаритов по высоте и длине; его модернизация также исключалась. Отличительной особенностью танка Т-64 являлся низкий габарит по высоте и особенно расположение деталей ствола пушки танка при его крайнем угле склонения. Это определило необходимость уменьшения диаметра катков нового трала до 600 мм по сравнению катками КМТ-5М (800 мм).

Еще одной причиной замены катковой тралящей секции КМТ-5М стало появление мин с взрывателями, устойчивыми к воздействию ядерного взрыва (штыревые и с уменьшенной опорной поверхностью). Существующий катковый рабочий орган, предназначенный для траления обычных противотанковых мин, с узкими катками и значительным (до 90 мм) расстоянием между ними не удовлетворял новым требованиям.

Минный трал КМТ-5М с приставкой ЭМТ, установленный на танке Т-55.

Опытный образец минного трала «Урал-2», смонтированный на танке Т-64, 1968 г.

Опытный образец минного трала «Урал-1», установленный на танке Т-62,1969 г.

Танк Т-62 с опытным образцом минного трала «Урал-1». 1968 г.

Минный трал «Урал-2» (экспериментальный образец), смонтированный на танке Т-62 . 1966 г.

В период с сентября по декабрь 1966 г. экспериментальные образцы тралов «Урал-1» и «Урал-2» прошли испытания. Проверка на взрывоустойчивость выявила необходимость повышения прочности тралящих органов и введения дополнительных специальных буферных устройств (энергогасителей), способных гасить энергию взрыва без ее передачи на раму трала.

В период с марта по октябрь 1968 г. состоялись заводские испытания индивидуальных танковых минных тралов «Урал-1» и «Урал-2». По результатам испытаний оба изделия после незначительных конструктивных доработок были допущены к полигонным испытаниям, которые проходили с июня по декабрь 1969 г. в Белорусском военном округе в соответствии с директивой Главнокомандующего Сухопутными войсками.

Опытный образец минного трала «Урал-2», смонтированный на танке Т-64А, 1969 г.

Минный трал КМТ-6, установленный на танке Т-62.

Опытный образец минного трала «Урал-2», установленный на танке Т-64А (справа – вид на трал сверху). 1975 г.

Танк Т-64А с опытным образцом минного трала «Урал-2». 1975 г.

Опытный образец минного трала «Урал-2», установленный на танке Т-54, 1979 г.

Трал «Урал-1» был рекомендован к принятию на вооружение Советской армии и в серийном производстве получил индекс КМТ-6. В его конструкции использовался пневмотросовый механизм перевода в походное положение и обратно без выхода экипажа из танка. Для преодоления минных полей из противодниицевых (контактных) мин КМТ-6 оснащался двумя откидными штангами, которые задевали за антенну (штырь) мины и вызывали ее преждевременное срабатывание. Для траления неконтактных мин на трале были предусмотрены элементы крепления электромагнитной приставки.

Что касается трала «Урал-2», то по результатам испытаний было выявлено несоответствие эксплуатационных характеристик требованиям ИЗ. Рекомендовалось продолжить работу по его совершенствованию.

После неудачи с тралом «Урал-2» в СКБ-200 в 1970-1975 гг. провели большую работу в теоретическом и практическом направлениях: исследовались различные конструктивные формы катковых тралящих элементов, осуществлялись многочисленные опыты на взрывоустойчивость. В 1975 г. на заводские испытания поступил доработанный трал «Урал-2». К этому времени на вооружение уже был принят танк Т-72, что определило дополнительные требования к совместимости трала с основными танками Советской армии.

В 1976-1979 гг. доводочные и экспериментальные работы по тралу «Урал-2» продолжались. Их основной целью являлось представление трала на контрольные испытания.

Надо сказать, что бурное развитие танкостроения требовало от разработчиков минных тралов соответствующих темпов развития своих средств. К началу 1980-х гг. на вооружении Советской армии находилось пять типов основных танков (Т-55, Т-62, Т-64, Т-72 и Т-80). Жесткие требования к тралам по возможности их монтажа на все типы танков заставляли максимально унифицировать элементы навески тралов. Это в значительной степени усложняло задачу, а иногда и мешало поиску оптимальных конструктивных решений. Приходилось создавать два комплекта деталей крепления: для танков Т-55, Т-62 и для Т-64, Т-72 и Т-80. Нерешенной проблемой осталось также размещение цилиндров пневмосистемы перевода ножевых секций: оно было различным для групп танков Т-55, Т-62 и Т-64, Т-72.

Дополнительно, в соответствии с принятым совместным решением руководства СКБ-200 и ВНК ИВ, велись конструкторские работы с целью повышения эффективности ножевых секций тралов КМТ-5М и КМТ-6 при действии на грунтах с высоким травяным покровом.

Танк Т-72 с опытным образцом минного трала «изделие 230». 1982 г.

Опытный образец минного трала «Урал-2», установленный на танке Т-64.1980 г.

Выглубление рабочего органа ножевой секции трала КМТ-6 на грунтах с высоким травяным покровом происходило примерно через 100-140 м, а для «Урал-2» -10-15 м. Это явление более резко проявлялось на сыром грунте, так как в этом случае добавлялось налипание грунта на отвал. Выглубленные ножи часть мин пропускали, а часть мин накалывались на ножи, создавая угрозу танку.

В период с мая по июль 1980 г. проводились предварительные испытания катково-ножевого минного трала «Урал-2». Предпринимались попытки принятия на снабжение этого трала без ножевых секций под индексом КМТ-7К.

Минный трал КМТ-7, смонтированный на танке Т-72.

Минный трал КМТ-7К, установленный на танке Т-80Б.

Танк Т-62 с минным тралом КМТ-8 (вверху – в транспортном, внизу – в боевом положениях).

По результатам испытаний рекомендовалось использовать ножевые секции трала «Урап-2» как самостоятельный трал вместо трала КМТ-6. Предлагалось также исключить из состава трала механизм перевода ножевых секций для танков Т-55 иТ-62 и использовать для всех танков встроенный механизм перевода.

В период с сентября 1981 г. по январь 1982 г. проводились контрольные испытания катково- ножевого минного трала «Урал-2». На испытания были представлены его варианты: катково-ножевой трал «изделие 230» и ножевой трал «изделие 232».

На испытаниях задействовали пять опытных образцов минных тралов (два катково-ножевых и три ножевых) и пять танков – Т-55, Т-62, Т-64А, Т-72 и Т-80Б. По результатам были выявлены незначительные отклонения от требований ТТЗ по времени монтажа и демонтажа трала и по общей массе оборудования.

Приказом МО СССР №34 от 16.02.83 г. на снабжение Советской армии вместо КМТ-5М и КМТ-6 были приняты катково-ножевой трал КМТ-7 («изделие 230») и колейный ножевой трал КМТ-8 («изделие 232»).

Трал КМТ-7 принципиально не отличался от своего предшественника – КМТ-5М. Была несколько уширена зона траления катками, устранены недостатки, выявившиеся в процессе эксплуатации трала КМТ-5М, упрощена технология изготовления, повышена прочность. Катки получили большую свободу перемещения в вертикальной плоскости, что обеспечило лучшее качество копирования местности. Диаметр среднего катка был больше крайних на половину толщины обода, а сам он был установлен свободно, как и у трала КМТ-5М, однако расстояние между катками сокращено до 10-15 мм (90-100 мм у КМТ-5).

Ножевой трал КМТ-8 имел четырехзвенную подвеску и встроенный в нее пневматический механизм перевода секции в транспортное положение.

Трал КМТ-8 конструктивно повторял своего предшественника КМТ-6, однако обладал рядом существенных преимуществ. Во-первых, все управление трала было переведено на пневмосистему, что упростило его монтаж. Во-вторых, пневмоцилиндры с верхнего лобового листа перенесли внутрь трала что, несомненно, повысило его живучесть и также упростило монтаж. Однако, как и прежде, пневмошланги свободно размещались на броне, а их увеличившаяся длина отнюдь не способствовала их целости. Хотя трал КМТ-8 снабжен предохранительным устройством для выглубления ножей из грунта при попадании на непреодолимое препятствие, эта система работает только в боевом положении.

Продолжение следует

Транспорт для российских просторов*

Александр Кирин да с

* См. «ТиВ» №8,9/2009г., №3-5,7,8,10/2010 г. №2,4,6,12/2011 г., №1-3/2012 г.

Снежная кавалерия

Использованы иллюстративные и документальные материалы ГАРФ, РГАЭ, , РГВА, РГАСПИ, РГАКФД, частных коллекций.

Модификации и варианты

Окончание.

Начало см. в «ТиВ» №2,3/2012 г.

Опыт применения аэросаней на фронтах показал наряду с необходимостью совершенствования конструкции также и целесообразность разработки дополнений, обеспечивающих возможность повышения эффективности и расширения сферы их применения в военных действиях.

Прожекторная установка

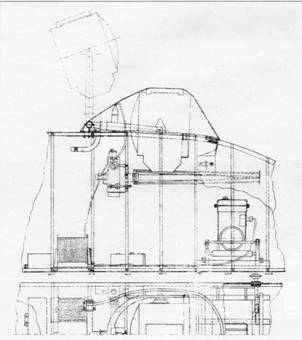

По требованию Ленинградского и Карельского фронтов для использования на аэросанях была приспособлена прожекторная установка ПП-4,5 гужевой тяги. Работы были выполнены ЦКБ ГСДП согласно договору №4-7-330.

Походная прожекторная установка, смонтированная на аэросанях, предназначалась для работы в ночное время с огневыми средствами, патрульной службы и сигнализации, а также для групповой зарядки 10-12 аккумуляторов. Прожекторная станция, обслуживаемая водителем машины и прожектористом, включала прожектор с лирой, силовой агрегат (двигатель с динамо постоянного тока), треногу с подъемным механизмом, катушку с кабелем питания, кабельс балластным сопротивлением, ящик с запасными деталями и инструментами, запасные бидоны для масла и бензина, вольтметр и переносную лампу.

На аэросанях НКЛ-16 для установки элементов прожекторной станции были введены дополнительные узлы крепления. Агрегаты прожекторной станции размещались внутри корпуса машины с таким расчетом, чтобы обеспечить удобство работы команды во время движения, на стоянке, а также с земли. При снятии агрегатов прожекторной станции аэросани могли использоваться по своему прямому назначению.

Прожекторная установка ПП-4-5-3, смонтированная на аэросанях НКЛ-16-41, в походном положении.

Прожекторная установка ПП-4-5-3, смонтированная на аэросанях НКЛ-16-41.

Подъемный механизм прожектора крепился на корпусе аэросаней между 7-м и 9-м шпангоутами. Тренога прожектора монтировалась между 9-м и 11 -м шпангоутами. В рабочем положении прожектор мог поворачиваться на 180". Управление и наводка луча на объект производились из кабины машины. В транспортном положении прожектор закрывался чехлом.

Силовой агрегат, смонтированный в блоке на специальной тележке, устанавливался между 11 -м и 13-м шпангоутами на постаменте из четырех поперечных и двух продольных брусьев. Отработанные газы от двигателя из корпуса машины выводились через выхлопную трубу с глушителем. Кабель с балластными сопротивлениями, муфтами и выключателем крепился к 9-му шпангоуту на специальных скобах с правой стороны корпуса. Ящик для инструмента и запасных частей, бидоны для масла и бензина размещались на полу корпуса. Инструментальный ящик мог служить и как дополнительное сиденье для бойца.

При необходимости работы с земли на расстоянии до 50 м от аэросаней (катушка с кабелем питания устанавливалась на полу между 7-ми 8-м шпангоутами) прожектор можно было снимать и выставлять на треноге. На развертывание и свертывание прожекторной станции нормативно затрачивалось время от 2 до 3 мин.

23 сентября 1943 г. начальник ЦКБ ГСДП Андреев, начальник цеха опытных конструкций ЦКБ ГСДП Тирман и представитель заказчика Михайлов составили акт о передаче двух опытных прожекторных установок ПП-4-5-3, смонтированных на аэросанях НКЛ-16 выпуска 1943 г. и НКЛ-26. Установка на НКЛ-16 была признана удовлетворяющей техническим требованиям, и заказчик разрешил изготовление партии. 30 октября 1943 г. ЦКБ ГСДП сдало 18 комплектов деталей монтажного оборудования прожекторных установок для аэросаней НКЛ-16. Прожекторные установки ПП-4-5-3 использовались для патрульной и охранной службы.

Установка прожекторной станции на аэросанях НКЛ-16-41.

Ремонтная летучка АС на базе аэросаней НКЛ-16-41 в рабочем положении. Для защиты от ветра установлен матерчатый тент.

Ремонтная летучка АС на базе аэросаней НКЛ-16-41. На крыше видны кислородные балоны для сварочного аппарата и сложенный тент.

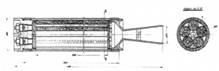

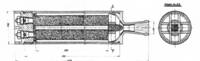

Установка ракетных ускорителей на лыже аэросаней НКЛ-16.

Чертежи ускорителей «долговременного гарения» и «кратковременного горения».

Ремонтная летучка АС

Эксплуатация аэросаней неизбежно сопровождалась авариями и поломками. Нередкими были и боевые повреждения. Полевой ремонт затруднялся тем, что имевшиеся ремонтные средства на автомобильной базе не могли следовать за аэросанями из-за неудовлетворительной проходимости вне дорог. Применение в войсках (в частности, в период Битвы за Москву) в качестве ремонтных и эвакуационных средств полугусеничных автомобилей носило эпизодический характер – таких машин было крайне мало. Поэтому для оказания технической помощи силами аэросанных частей разработали и приняли к изготовлению ремонтную летучку АС на базе аэросаней НКЛ-16, которая должна была придаваться каждому аэросанному батальону.

Поскольку все летучки изготавливались на базе аэросаней выпуска различных заводов и не единовременно, они имели индивидуальные отличия. Штатно все летучки оснащались укрепленным на левом борту легким откидным верстаком с параллельными тисками, сварочным аппаратом, набором инструмента. Во время проведения ремонтов летучка ставилась правым бортом (по ходу движения) с наветренной стороны. Для дополнительной защиты от ветра служил матерчатый тент. На крыше летучки монтировались кислородные баллоны для сварочного аппарата.