При этом над системой совершается работа

А = Р1V1 P2V2. (19)

В адиабатическом процессе эта работа идет на изменение его внутренней энергии (первое начало термодинамики, Q = 0), т. е.

U2 U1 = Р1V1 P2V2. (20)

Следовательно,

U1+Р1V1 = U2+Р2V2 = Н = сonst, (21)

где Н – энтальпия.

Поэтому, зная уравнение состояния газа и выражение для энтальпии Н, можно найти Т. Для идеального газа внутренняя энергия и энтальпия зависят только от температуры.

Из формулы (21) следует равенство температур, т. е. для идеального газа Т = 0. Эффект Джоуля – Томсона считают положительным, если газ в процессе дросселирования охлаждается (Т < 0), и отрицательным, если газ нагревается (Т > 0).

Например, при перепаде давления на дросселе, равном атмосферному, измеренная разность температур для воздуха Т = 0,25 оС (опыт проводился при комнатной температуре).

Для

водорода и углекислого газа в тех же

условиях, разность температур составила,

соответственно:

![]() =

+ 0,02 С;

=

+ 0,02 С;

![]() =

1,25 С.

=

1,25 С.

В зависимости от условий протекания сквозь перегородку один и тот же газ может как нагреваться, так и охлаждаться.

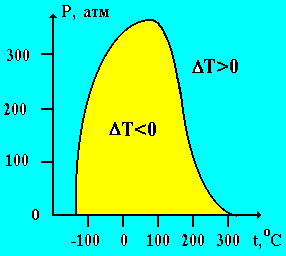

Рис. 7

Совокупность точек температуры инверсии на диаграмме Р – Т называют кривой инверсии. Для точек на самой кривой эффект равен нулю.

На рис. 7 приведена кривая инверсии азота.

Из условия постоянства энтальпии следует, что эффект Джоуля – Томсона характеризуется небольшими изменениями температуры при малых перепадах давления.

Поэтому дифференциальный эффект можно описать формулой

![]() ,

(22)

,

(22)

где

![]() –

теплоемкость газа при постоянном

давлении; Н –

энтальпия.

–

теплоемкость газа при постоянном

давлении; Н –

энтальпия.

Кривая инверсии реального газа соответствует уравнению

RTbV2 = 2a (V – b)2. (23)

Так как эффект Джоуля – Томсона является необратимым процессом, энтропия газа возрастает.

Эффект Джоуля – Томсона является одним из способов получения низких температур в комбинации с адиабатическим расширением при сжижении газов.

На практике при больших перепадах давления на дросселе температура газа может изменяться довольно значительно (интегральный эффект Джоуля – Томсона).

Например, при дросселировании от 200 атм до 1 атм и начальной температуре t = 17 оС воздух охлаждается на 35 оС.

7. Поверхностное натяжение.

Капиллярность

Любая жидкость характеризуется поверхностным слоем. Рассмотрим, почему капли дождя, капельки пролитой ртути и т. д. имеют форму, близкую к сферической? Поверхность жидкости образует пленку, и сила натяжения действует параллельно поверхности из-за существующих между молекулами жидкости сил притяжения.

Этот эффект и называют поверхностным натяжением.

Сила, действующая на единицу длины контура, ограничивающего ее поверхность, называют поверхностным натяжением.

Согласно определению, поверхностное натяжение

![]() .

(24)

.

(24)

Существование поверхностного натяжения можно объяснить на основании молекулярного строения вещества. Между молекулами жидкости действуют силы притяжения.

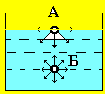

Молекула Б внутри жидкости находится в равновесии, так как силы со стороны других молекул, ее окружающих, действуют на нее во всех направлениях и взаимно компенсируются (рис. 8).

Молекула А на поверхности жидкости тоже находится в равновесии, но на нее действует результирующая сила, направленная внутрь жидкости. Эта сила и вызывает поверхностное натяжение.

При таком стягивании поверхности жидкости она стремится к состоянию, в котором площадь ее поверхности минимальна.

Рис.

8

Для увеличения поверхности жидкости необходимо приложить силу. Совершаемая при этом работа затрачивается на перенос молекул из глубины жидкости на ее поверхность, т. е.

А =

Fx

= ![]() x

= S,

(25)

x

= S,

(25)

где x – смещение границы пленки; S – изменение площади поверхности.

При этом увеличивается потенциальная энергия молекул, называемая поверхностной энергией.

Чем больше площадь поверхности, тем больше поверхностная энергия.

Из (25) следует, что

![]() ,

(26)

,

(26)

т. е. поверхностное натяжение – работа, совершаемая силами для увеличения площади поверхности жидкости на единицу.

а

б

Рис.

9

При определении поверхностного натяжения необходимо учитывать среду, с которой жидкость граничит. Действительно, на молекулы поверхностного слоя действуют молекулярные силы не только со стороны данной жидкости, но и со стороны молекул окружающей среды.

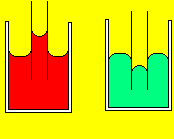

Если жидкость находится в сосуде, то у стенок сосуда она может подниматься или опускаться относительно общего уровня.

Это зависит от свойств жидкости и материала сосуда.

Например, вода в стеклянном сосуде около его стенок поднимается. В этом случае говорят, что вода смачивает стекло (рис. 9, а).

Наоборот поверхность ртути в стеклянном сосуде у его стенок несколько опускается, т. е. ртуть не смачивает стекло (рис. 9, б).

а

б

Рис.

10

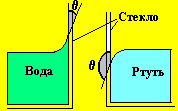

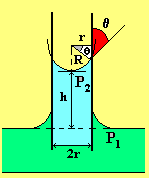

Угол между касательной к поверхности жидкости и поверхностью твердого тела (стенки сосуда) называют краевым углом . Его величина зависит от соотношения сил когезии и адгезии (рис. 10, а, б). При 90о жидкость смачивает твердое тело; при 90о – не смачивает. Особенно четко это явление наблюдается, когда жидкость налита в узкий сосуд (капилляр). Высота поднятия (опускания) h жидкости в капилляре зависит от поверхностного натяжения, краевого угла и радиуса капилляра.

Рис. 11

![]() ,

(27)

,

(27)

где r – радиус капилляра; Р1 – атмосферное давление; Р2 – давление на уровне мениска (столба жидкости на высоте h).

Если же жидкость ограничена поверхностью двойной кривизны (мыльная пленка), то по формуле Лапласа

,

(28)

,

(28)

где R1 и R2 – радиусы кривизны двух взаимно перпендикулярных сечений поверхности жидкости. Радиус считается положительным, если сечение вогнуто в сторону жидкости и, наоборот, если сечение выпукло, – отрицательным. В случае сферической поверхности

R1 = R2 = R, значит,

![]() .

(29)

.

(29)

Для мыльного пузыря из-за двойной поверхности натяжения

![]() .

(30)

.

(30)

Для жидкости в цилиндрическом сосуде из-за симметрии при

R1 = R2 = R – радиус кривизны (мениск)

![]() .

(31)

.

(31)

С другой стороны,

Р2 – Р1 = gh. (32)

Из формул (29), (31) и (32) можно найти высоту поднятия (опускания) столба жидкости в капилляре

![]() .

(33)

.

(33)

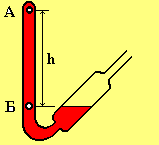

Интересен вопрос о том, каким образом вода и растворенные в ней минеральные соли поднимаются к верхушкам деревьев? Например, секвойя в своем росте достигает высоты более 100 м.

Известно, что капиллярная система деревьев (ксилеме) характеризуется радиусом капилляров от 0,01–0,3 мм.

Рис.

12

В точках А и Б возникает разность давлений (рис. 12) РБ – РА = gh.

Когда давление над жидкостью становится равной нулю, то давление в точке Б также равно нулю (РБ = 0), так как она находится на одном уровне с поверхностью жидкости в резервуаре.

Следовательно, давление в точке А будет иметь отрицательное значение: РА= gh.

Таким способом удалось на практике получить отрицательное давление до Р = 270 атм.

При отрицательном давлении жидкость как бы стягивает на себя стенки сосуда. Возникшее натяжение существует во всем объеме жидкости, а не только на ее поверхности. Жидкость остается сплошной средой благодаря действию сил когезии между молекулами жидкости и сил адгезии между молекулами жидкости и молекулами материала стенок сосуда.

Силы когезии довольно велики. Например, прочность воды на разрыв составляет 3107 Н/м2.