МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

САЯНО-ШУШЕНСКИЙ ФИЛИАЛ

Введение в инженерную деятельность

Методические указания по вычислению объёма водохранилища; построению кривых связи объёма и зеркала водохранилища от его уровня; построению зависимости расхода в створе реки от уровня в реке

Саяногорск; Черёмушки

СШФ СФУ

2018

УДК

Введение в инженерную деятельность: методические указания по вычислению объёма водохранилища; построению кривых связи объёма и зеркала водохранилища от его уровня; построению зависимости расхода в створе реки от уровня в реке / сост. В. Е. Кожемякин. – Саяногорск; Черёмушки: Сибирский федеральный университет; Саяно-Шушенский филиал, 2018. – 33с.

В издании изложена методика вычисления объёма водохранилища; построения кривых связи объёма и зеркала водохранилища от его уровня; построения зависимости расхода в створе реки от уровня в реке.

Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 08.03.01 «Строительство», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» очной и формы обучения.

© Кожемякин В.Е., 2018

© Саяно-Шушенский филиал СФУ, 2018

Редактор

Введение

В качестве исходных данных для проектирования гидростанции необходимы кривые связи в верхнем и нижнем бьефе: зависимость отметки в нижнем бьефе от расходов и отметки в верхнем бьефе гидроузла от площади затопления и площади будущего водохранилища.

Выбор предполагаемого створа, в котором будет возводиться подпорное сооружение, отметки нормального подпорного уровня (НПУ), удобно производить в программе Google Earth Pro. На заданном участке реки необходимо найти оптимальный створ. Оптимальным будем считать створ, в котором рельеф позволяет возвести сооружение наименьшей длины, и выбрать высоту плотины, так, чтобы под затопление не попали населённые пункты и другие объекты инфраструктуры (дороги, линии электропередач и т.п.).

Программа Google Earth Pro позволяет получить непрерывную картину по проектируемому ложу водохранилища и с достаточной степенью точности определить площади затопления и объёмы водохранилища при разных отметках в верхнем бьефе. Так же программа позволяет получить профиль створа, который может быть использован для расчёта расходов в нижнем бьефе и дальнейшем расчёте гидроузла.

Внимание! Для выполнения расчётов при помощи программы Google Earth необходима версия Pro.

Скачать Google Earth Pro можно перейдя по ссылке (Ctrl + клик левой кнопкой мыши):

https://vsetop.com/software/931-google-earth-pro-7-key.html

Методику вычисления объёма водохранилища рассмотрим на конкретном примере.

Определение зависимости отметки в верхнем бьефе от объёмов и площадей водохранилища

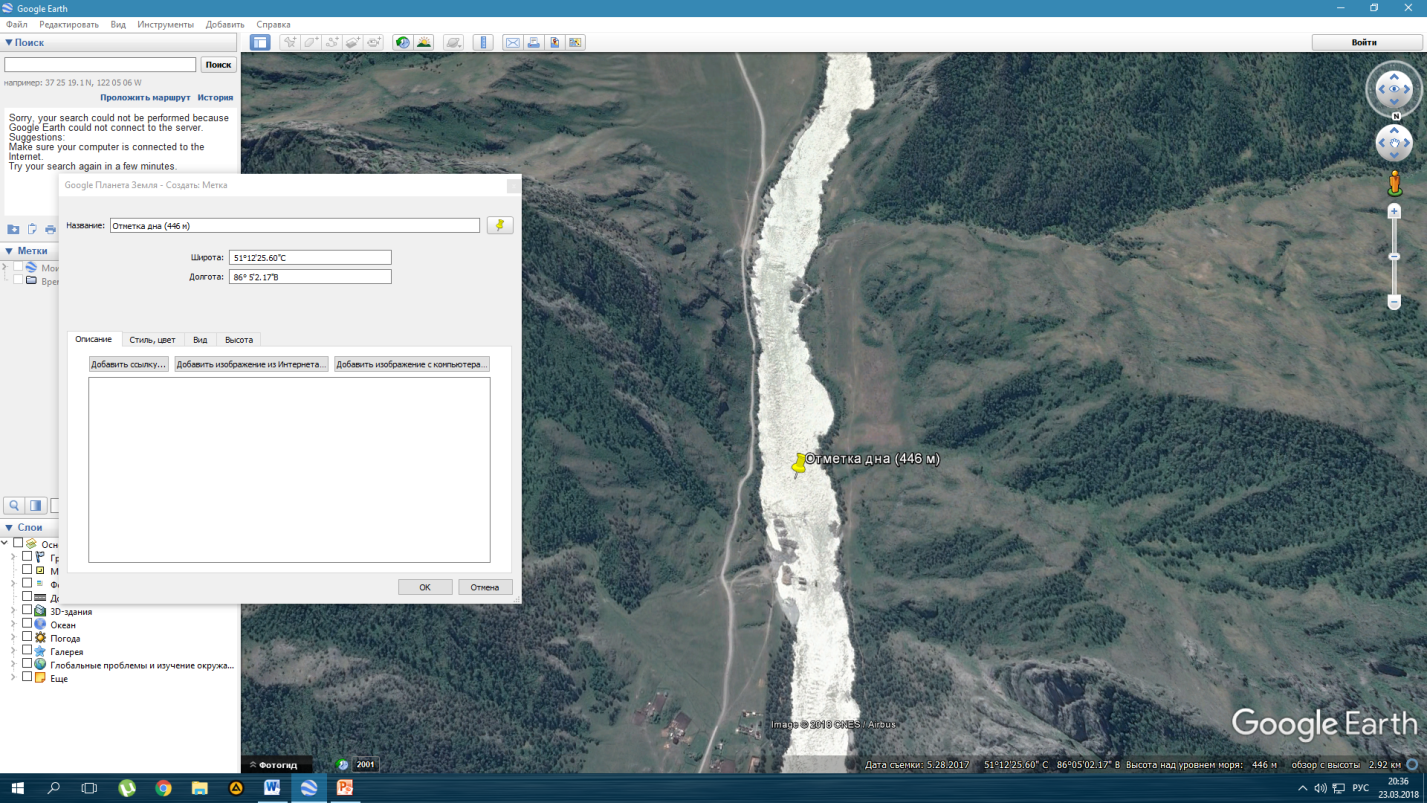

На

реке Катунь выбран створ. Создадим

метку, чтобы сохранить его местоположение.

Для создания метки кликните по иконке

«Добавить метку»

![]() в верхней ленте инструментов. В появившемся

окне вы можете дать название метке.

Чтобы переместить маркер в нужное место

нужно, не закрывая окна создания маркера

(для удобства окно можно сместить),

навести курсор мыши на маркер, нажать

на левую кнопку мыши и переместить

маркер.

в верхней ленте инструментов. В появившемся

окне вы можете дать название метке.

Чтобы переместить маркер в нужное место

нужно, не закрывая окна создания маркера

(для удобства окно можно сместить),

навести курсор мыши на маркер, нажать

на левую кнопку мыши и переместить

маркер.

Рисунок 1

На

рисунке 1 в названии маркера в скобках

указана абсолютная отметка точки, на

которой стоит маркер. Координаты точки,

а так же её высоту можно найти в нижнем

правом углу экрана в строке данных:

![]() .

В этой строке указываются: дата спутниковой

съёмки рельефа, широта, долгота и

абсолютная высота точки, на которой

находится курсор мыши, высота расположения

точки обзора пользователем.

.

В этой строке указываются: дата спутниковой

съёмки рельефа, широта, долгота и

абсолютная высота точки, на которой

находится курсор мыши, высота расположения

точки обзора пользователем.

После размещения отметки в створе нажимаем «ОК». Окно редактирования закрывается, а метка закрепляется.

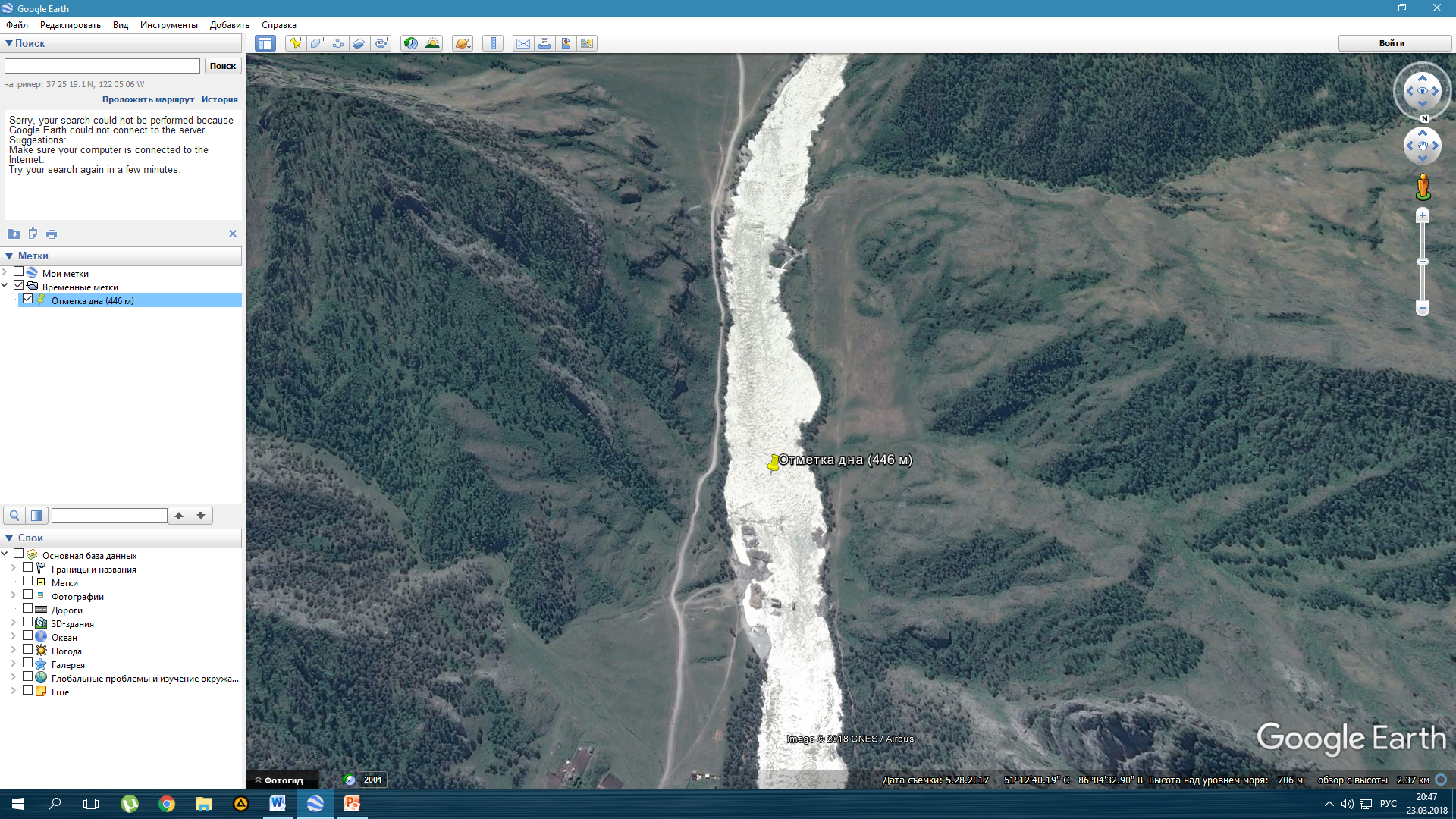

Небольшое, но при этом очень важное отступление. Все объекты, которые пользователь добавляет на карту в течение работы, сохраняются в папке «Временные метки» в выпадающем списке «Метки», находящемся в левой части экрана (Рисунок 2).

Рисунок 2

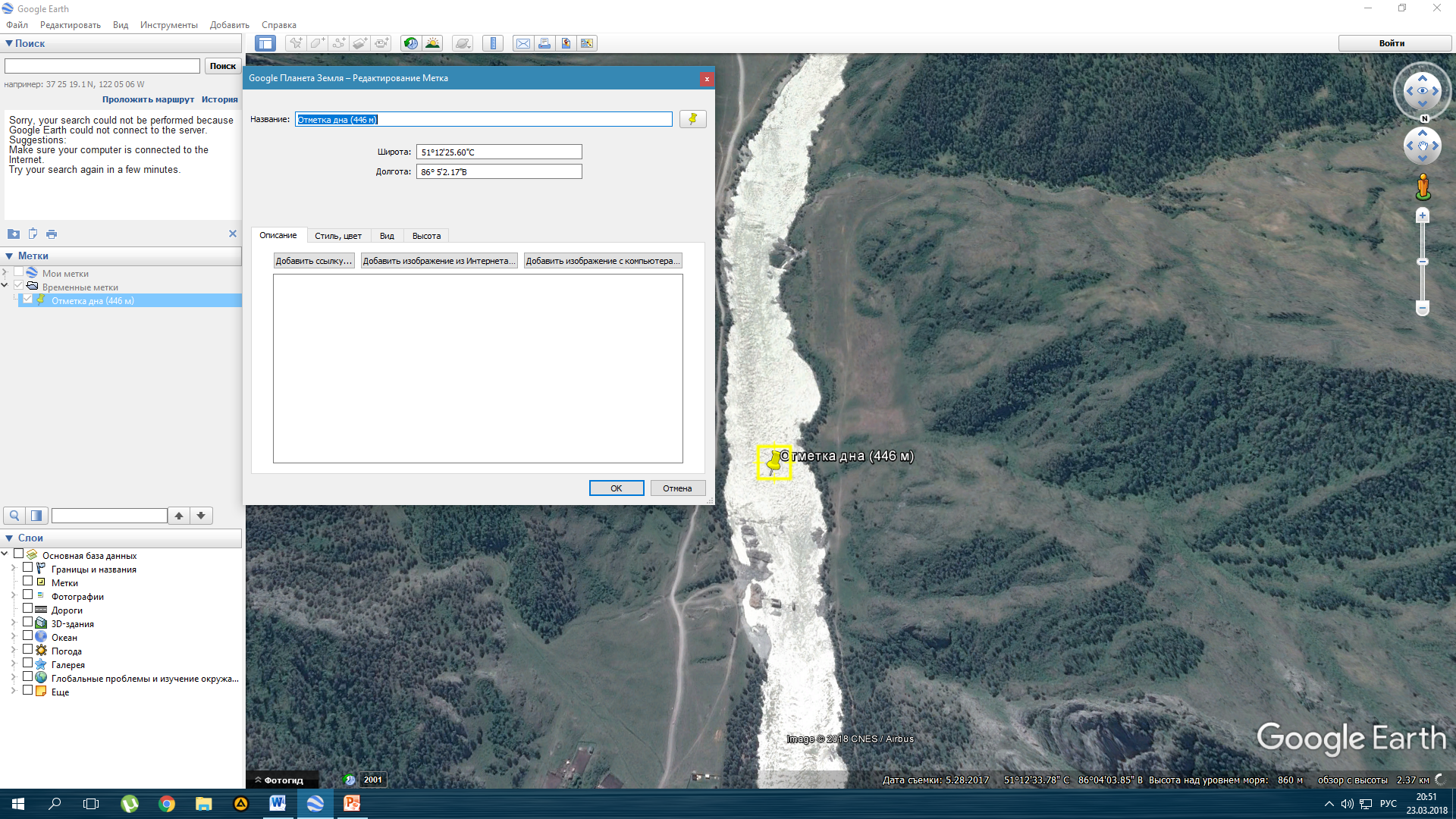

Кликнув правой кнопкой мыши по любому объекту и, в контекстном меню, выбрав строку «Свойства», можно вызвать окно редактирования, в данном случае метки (Рисунок 3).

Рисунок 3

В открывшемся окне вы можете изменить параметры метки, а так же переместить её. После завершения редактирования метки или любого другого объекта, которые будут использоваться в дальнейшем, нажатием кнопки «ОК» закрываем окно редактирования и вновь закрепляем уже изменённую метку. После закрепления створа можно записать отметку дна, как высоту метки.

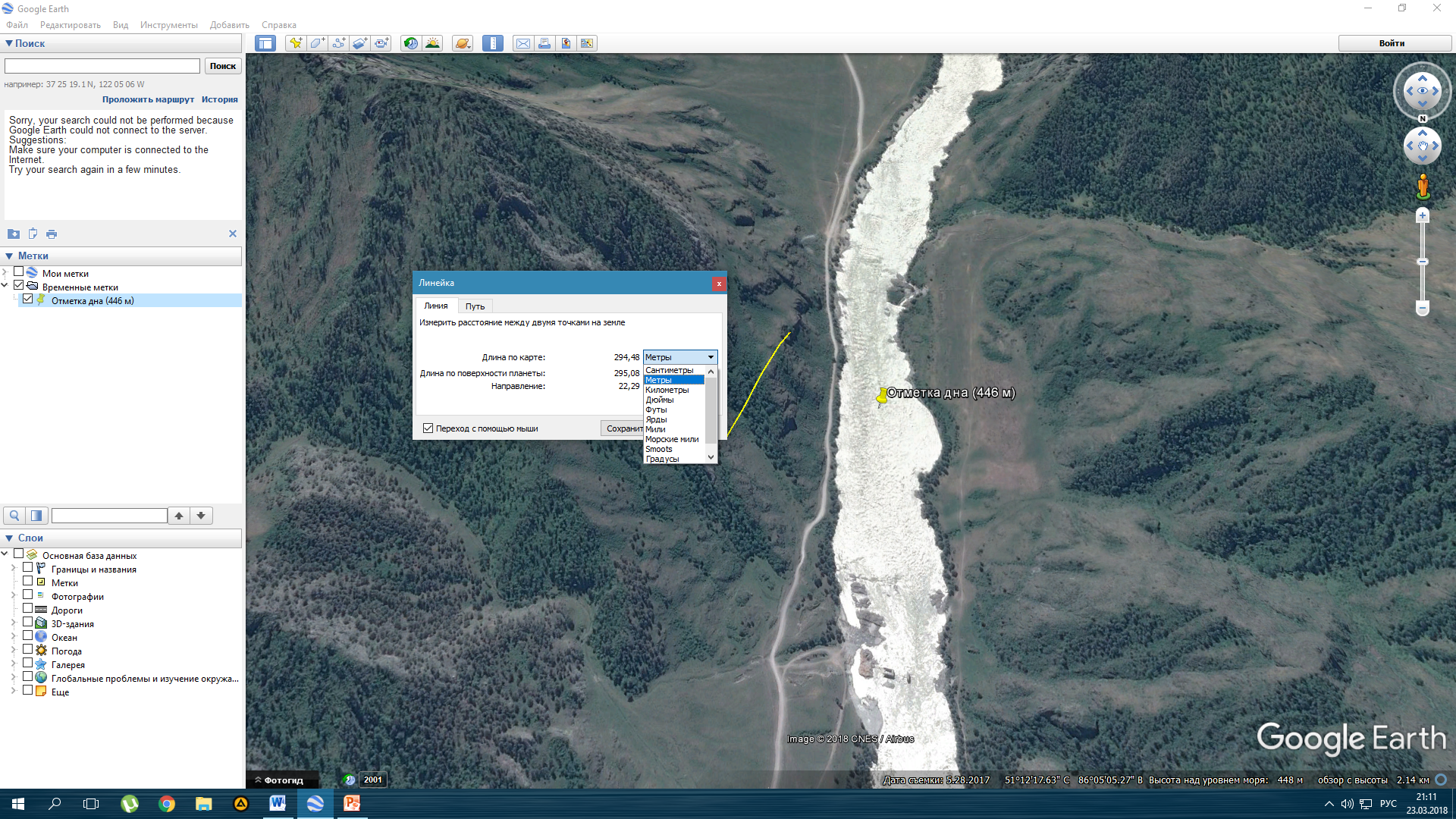

Далее

нам нужно обозначить линию, по которой

в створе будет располагаться плотина

будущей ГЭС. Для этого выберем инструмент

«Линейка»

![]() .

Откроется окно настройки инструмента

«Линейка» (Рисунок 4). У этого инструмента

есть несколько режимов. Нам будут полезны

линия, путь и многоугольник. «Линия»

позволяет измерить расстояние между

двумя точками на карте, которые соединяются

между собой кривой, лежащей на поверхности

земли. Этим инструментом можно пользоваться

при построении профиля рельефа в створе.

Профиль будет необходим при определении

зависимости расхода реки в створе от

уровня воды в реке. Режим «Путь» позволяет

вычислить расстояние между несколькими

точками, расположенными не на прямой.

Этим инструментом можно пользоваться

для нахождения расстояния от створа до

населённых пунктов или линий электропередач

по дорогам и трассам. Инструмент

«Многоугольник» позволяет выполнять

вычисление площади, выделенной области,

что нам очень скоро потребуется.

.

Откроется окно настройки инструмента

«Линейка» (Рисунок 4). У этого инструмента

есть несколько режимов. Нам будут полезны

линия, путь и многоугольник. «Линия»

позволяет измерить расстояние между

двумя точками на карте, которые соединяются

между собой кривой, лежащей на поверхности

земли. Этим инструментом можно пользоваться

при построении профиля рельефа в створе.

Профиль будет необходим при определении

зависимости расхода реки в створе от

уровня воды в реке. Режим «Путь» позволяет

вычислить расстояние между несколькими

точками, расположенными не на прямой.

Этим инструментом можно пользоваться

для нахождения расстояния от створа до

населённых пунктов или линий электропередач

по дорогам и трассам. Инструмент

«Многоугольник» позволяет выполнять

вычисление площади, выделенной области,

что нам очень скоро потребуется.

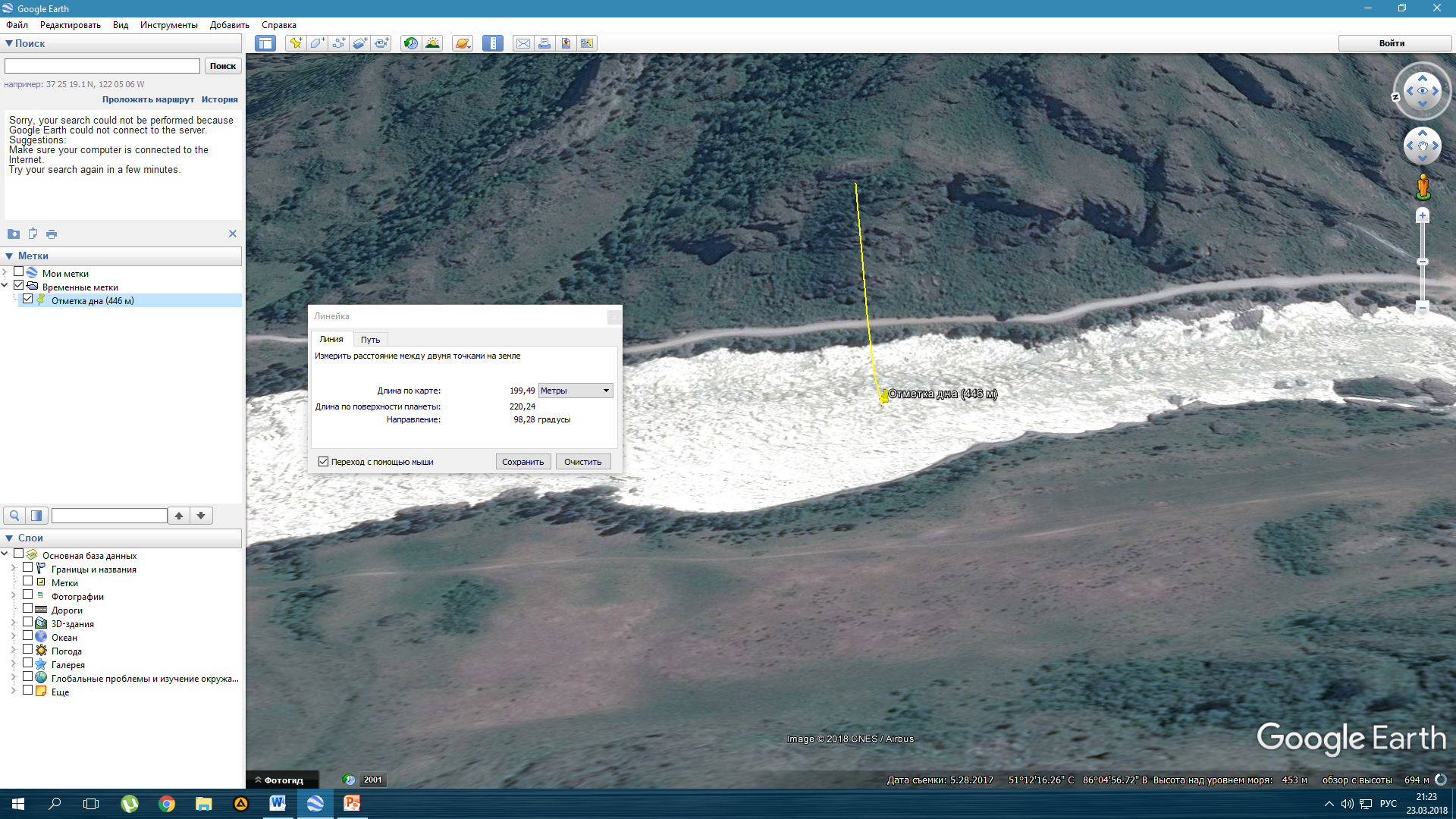

Вернёмся к «плотине» нашей ГЭС. В меню свойств инструмента Линейка выберем вкладку «Линия», и в выпадающем списке определим единицы измерения длины. В нашем случае – метры (Рисунок 4).

Рисунок 4

Вычерчивание створа будем проводить в два этапа.

Вначале построим половину створа. Для этого приблизим метку и расположим конец иглы в центре квадратного курсора. Затем укажем вторую точку линии на берегу реки (Рисунок 5). При выборе точки обратите внимание на её отметку. Точка должна находиться на отметке НПУ (нормального подпорного уровня). Высоту точки контролируем в строке данных.

Определение отметки НПУ можно осуществить по формуле 1.

(1)

(1)

Где

– напор, создаваемый плотиной, м;

– напор, создаваемый плотиной, м;

– нормальный подпорный уровень, м;

– нормальный подпорный уровень, м;

– отметка сухого дна, м.

– отметка сухого дна, м.

Нажимаем «Сохранить», открывается окно создания пути. На данном этапе не обязательно прописывать название элемента, так как это промежуточное построение. Нажимаем «ОК» в окне создания, чтобы закрыть его. Так, у нас на карте появилось две точки, через которые пройдёт свор: одна на берегу и одна по центру реки (и створа).

Рисунок 5

Краткий ликбез: при работе с инструментами можно производить навигацию по карте, то есть: увеличивать/уменьшать масштаб при помощи колёсика мыши; перемещать карту, зажав левую кнопку мыши и переместив её; фиксация точки инструмента с которым вы работаете в данный момент, например «линии» осуществляется путём короткого однократного нажатия в нужной точке карты.

Построение профиля створа в два этапа позволяет наиболее оптимально расположить его на данном рельефе.

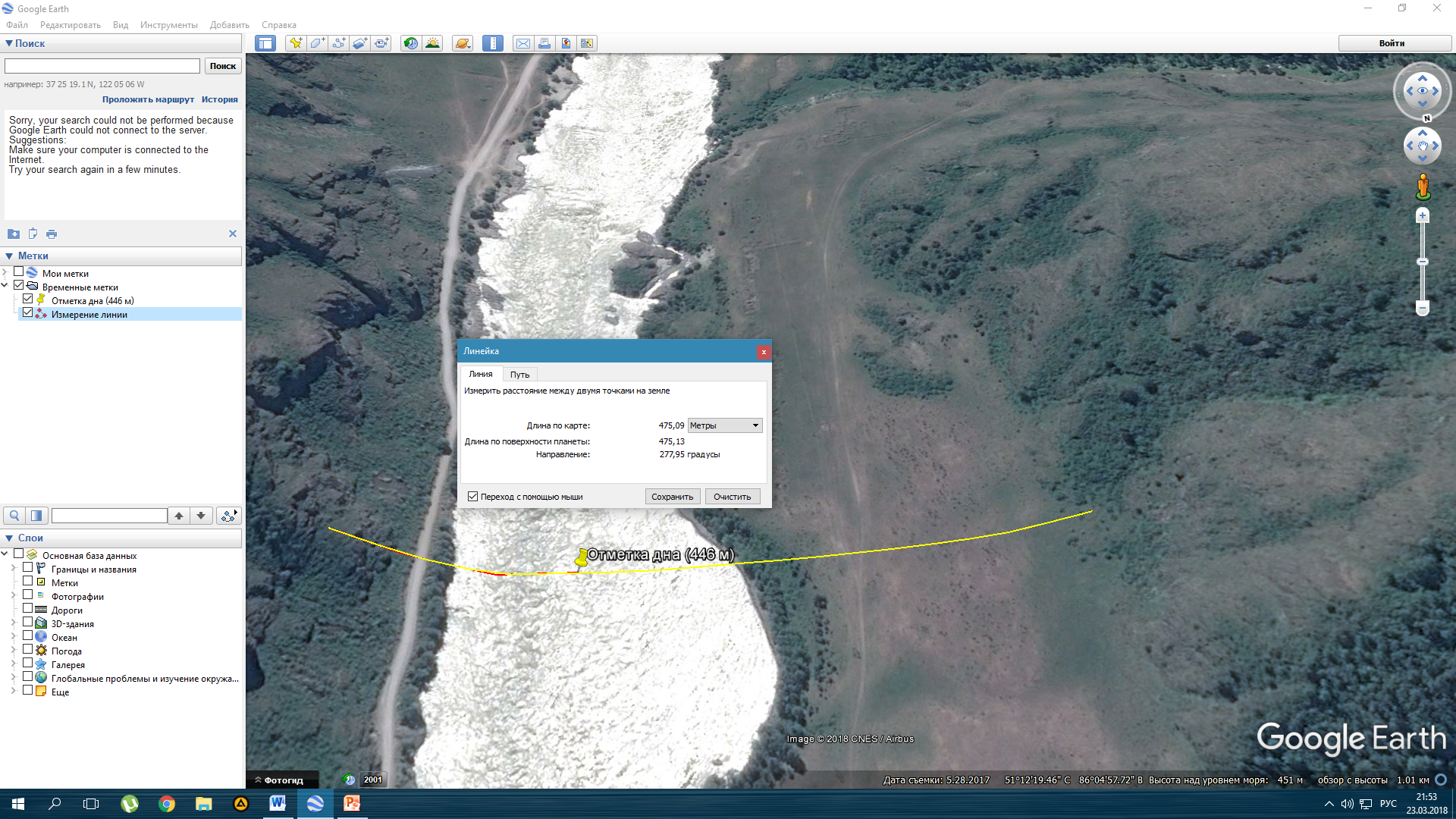

Вторая часть построения. Вновь выберем инструмент «Линейка», вкладка «Линия». Установим единицы измерения (метры). Первую точку линии совместим с точкой, полученной на берегу реки. Вторую точку на противоположном берегу укажем так, чтобы новая линия проходила через отметку, установленную в центре створа (Рисунок 6).

Рисунок 6

Сохраним, назвав «Профиль створа».

После создания профиля створа первую линию можно удалить, выделив её в папке «Временные метки» в выпадающем списке «Метки», находящемся в правой части экрана, и нажав клавишу «Delete» или из контекстного меню.

Приступаем к нахождению площадей водного зеркала водохранилища, в зависимости от уровня воды в нём.

Заходим в браузер и в строке поиска пишем «синий». Выбираем поиск по картинкам. Скачиваем любую понравившуюся картинку, желательно однотонную, чтобы с ней было удобно работать.

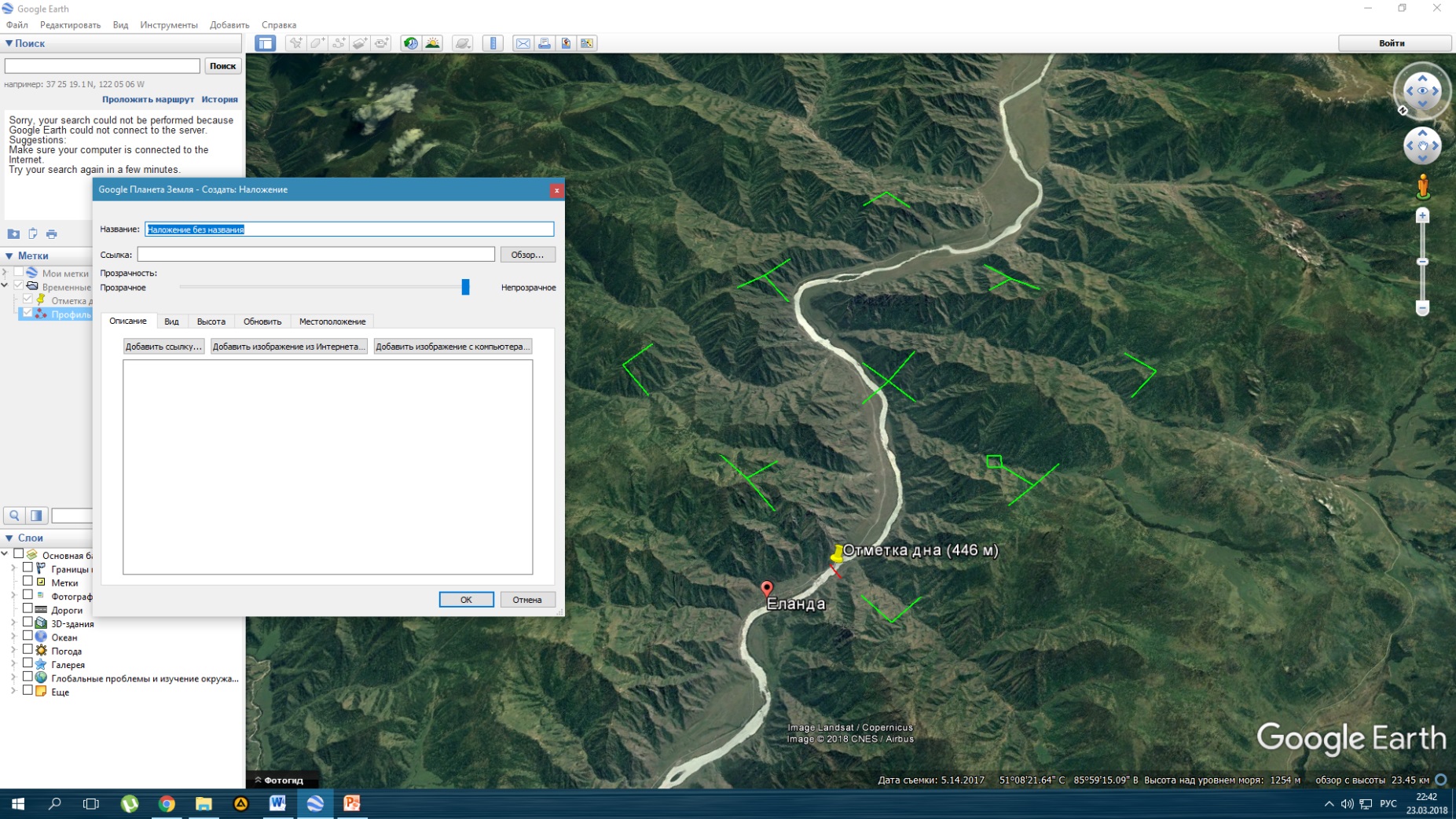

Возвращаемся

в программу Google Earth.

В ленте инструментов, расположенной в

верхней части окна программы, выбираем

инструмент «Наложить изображение»

![]() .

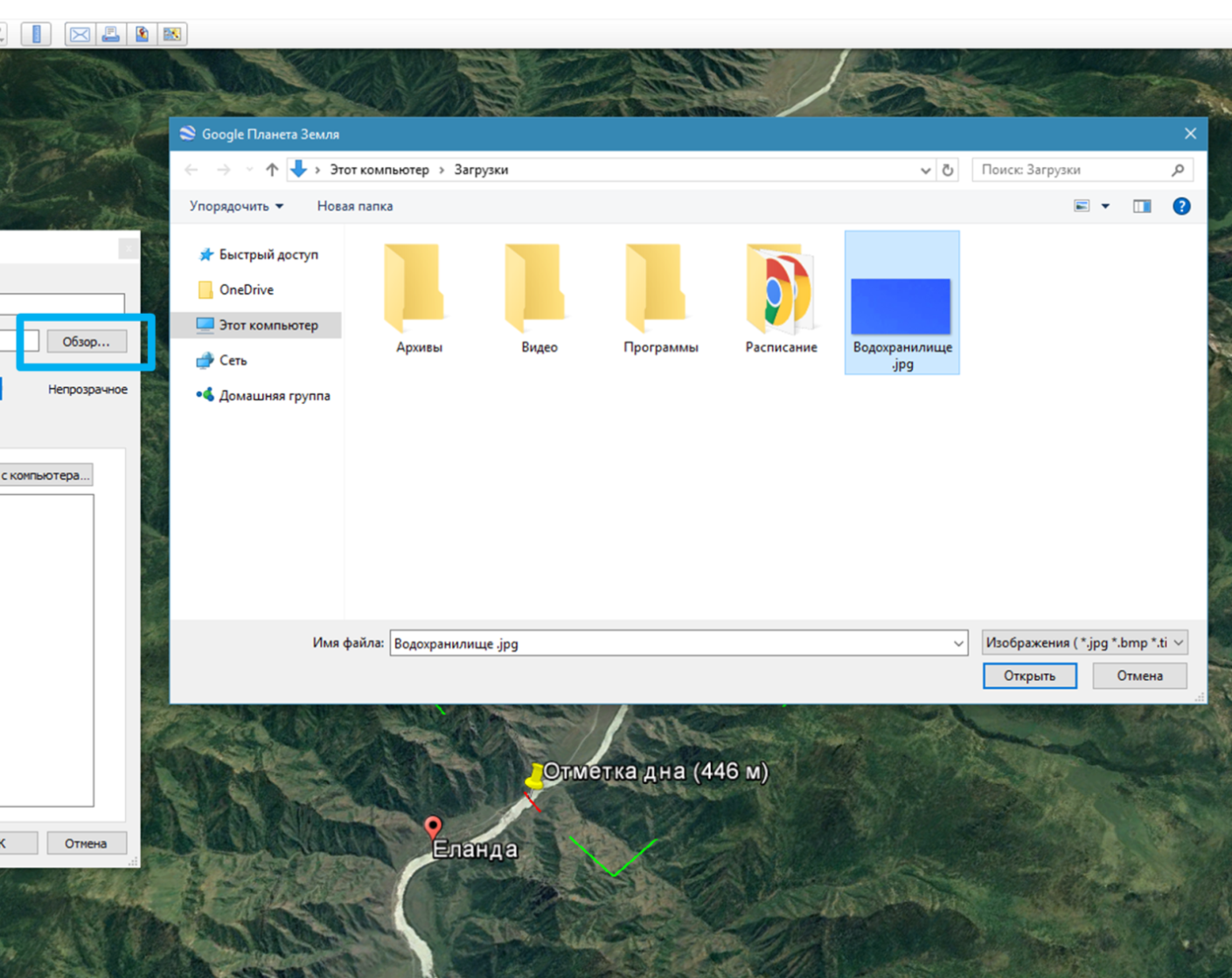

Открывается окно создания наложения,

на карте появляется прямоугольный

контур наложения (Рисунок 7). В этом окне

даём название слою. Далее требуется

выбрать рисунок, который будет

накладываться на карту. Напротив строки

«Ссылка» нажимаем кнопку «Обзор…» в

открывшемся окне выбираем накладываемое

изображение (Рисунок 8), нажимаем кнопку

«Открыть».

.

Открывается окно создания наложения,

на карте появляется прямоугольный

контур наложения (Рисунок 7). В этом окне

даём название слою. Далее требуется

выбрать рисунок, который будет

накладываться на карту. Напротив строки

«Ссылка» нажимаем кнопку «Обзор…» в

открывшемся окне выбираем накладываемое

изображение (Рисунок 8), нажимаем кнопку

«Открыть».

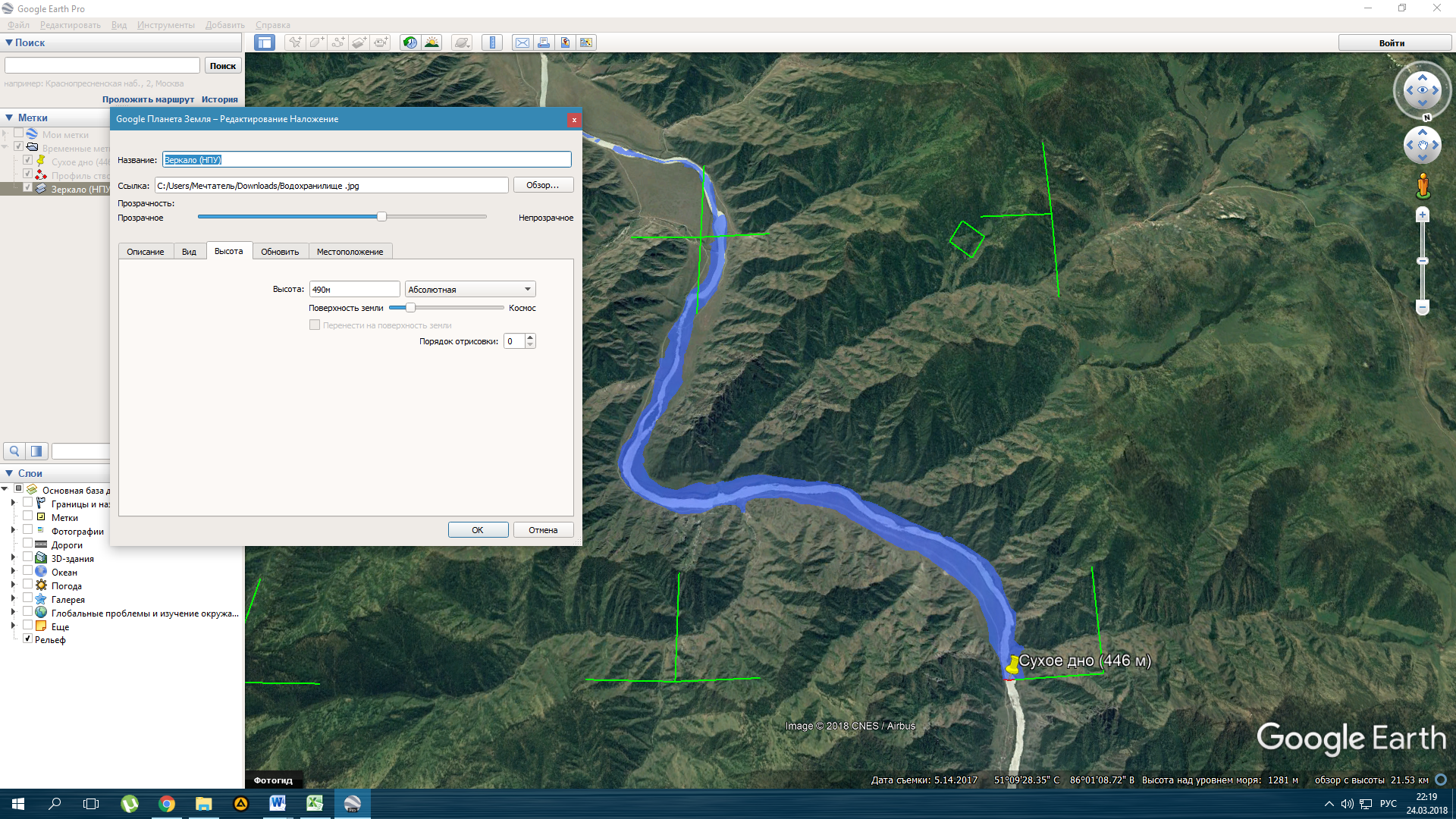

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

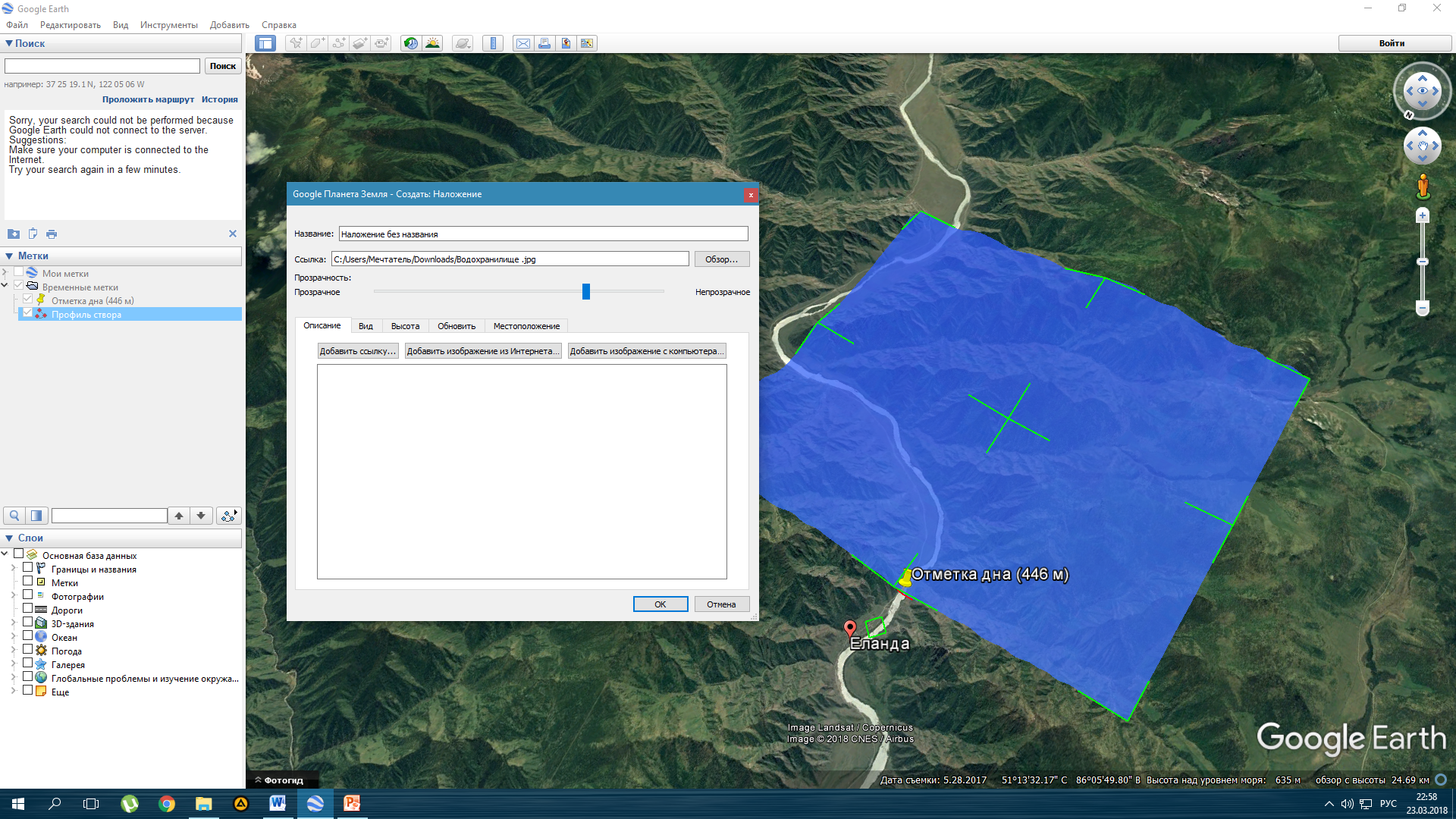

На карте появляется выбранное изображение (Рисунок 9).

Бегунком «Прозрачность» увеличиваем прозрачность слоя. Это нужно для удобства обведения контура вдхр.

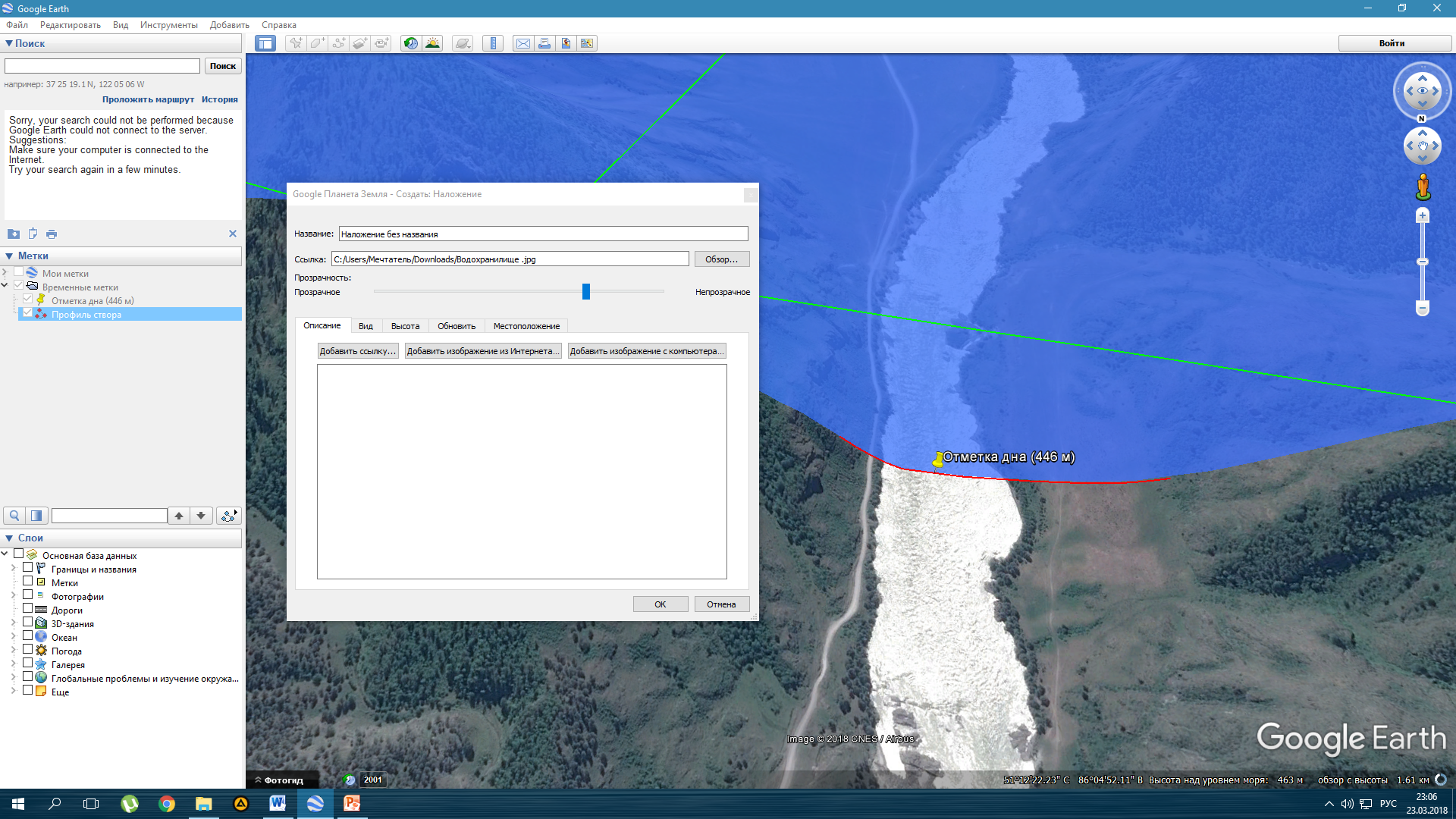

Теперь нужно расположить наложение так, чтобы одна из сторон параллелограмма была параллельна створу (Рисунок 10).

Рисунок 10

Вращение фигуры осуществляется при помощи ромба. Нажав на него можно повернуть фигуру вокруг центра пересечения диагоналей. Перемещение всей фигуры без изменения размеров и ориентации осуществляется путём нажатия на центральное перекрестие. Размер фигуры изменяется с помощью уголков и торцевых перпендикуляров.

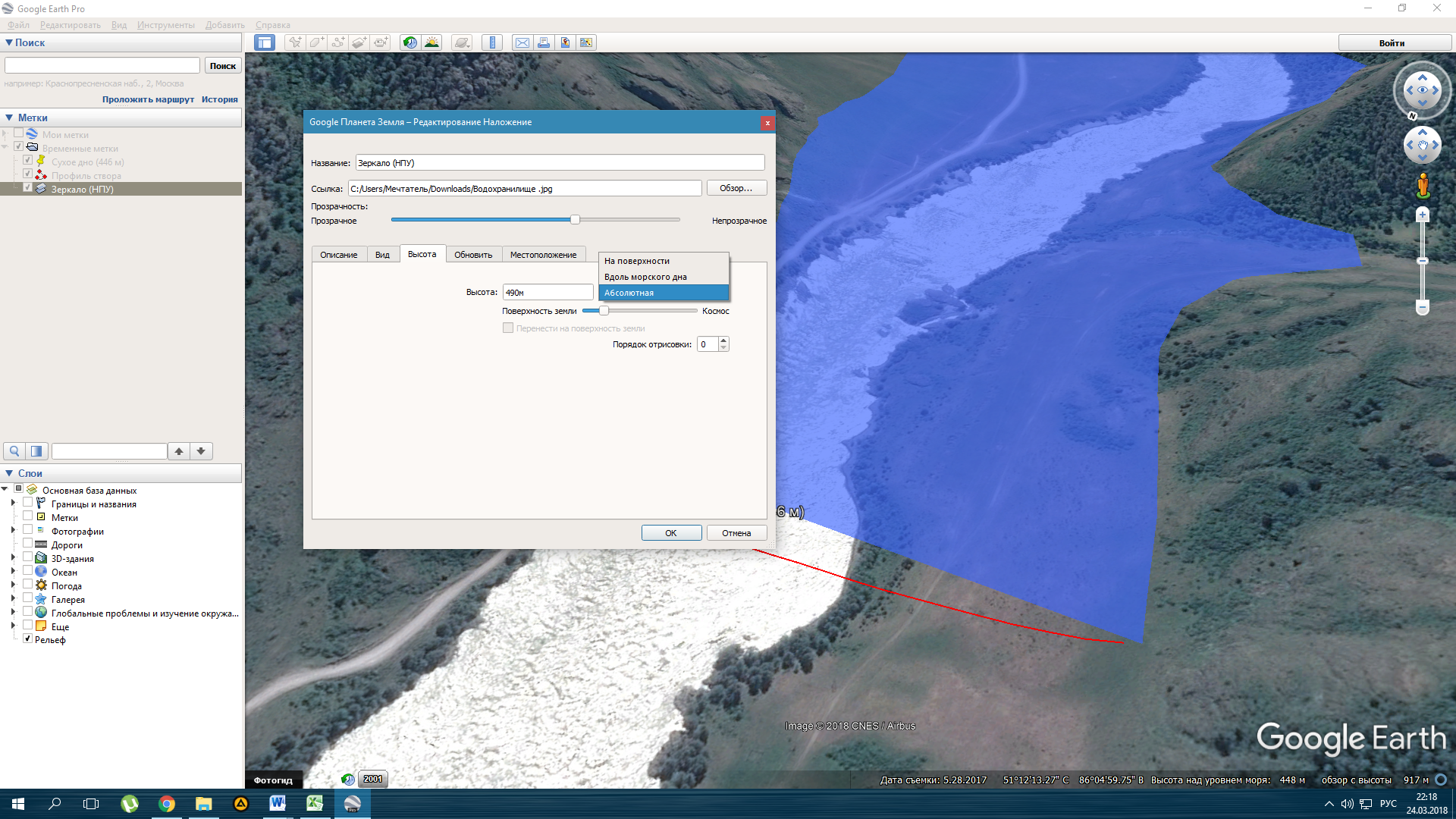

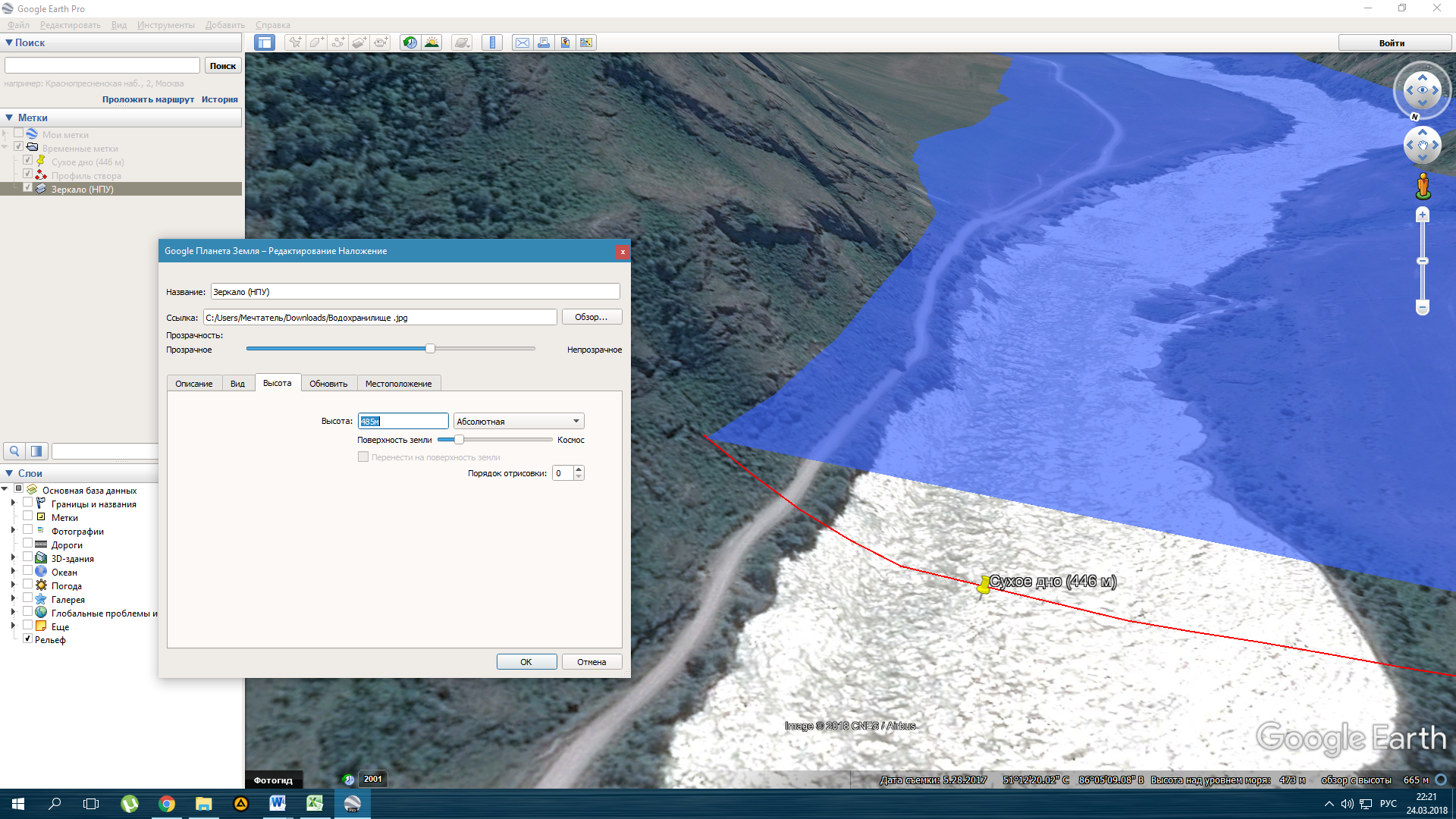

После ориентирования наложения нужно задать его абсолютную высоту. Для этого в окне создания наложения нужно перейти во вкладку «Высота» (Рисунок 11). В выпадающем меню напротив строки указания высоты выбрать «Абсолютная» и задать высоту, соответствующую отметке НПУ. В нашем случае это 490 м.

Рисунок 11

Наложение пересечёт рельеф так, что посмотрев сверху, мы сможем увидеть зону затопления водохранилища. Прозрачность наложения позволяет видеть объекты, попадающие под затопление (населённые пункты, дороги, пахотные земли, заповедные территории).

Далее, необходимо изменить размер наложения так, чтобы оно покрыло всё ложе водохранилища. Для этого уменьшим масштаб и растянем с помощью углов или перпендикуляров наше водное зеркало (Рисунок 12).

При растяжении в область наложения могут попасть зоны с отметками ниже НПУ, не связанные с рекой. Их, естественно, при вычислении площади зеркала, учитывать нельзя. На рисунке 12 видно, что выше по течению наложение накладывается прерывисто. Это связано с масштабом рельефа для данной высоты обзора. При приближении этого участка, то есть при увеличении масштаба, пересечение становится непрерывным.

Рисунок 12

Теперь, наконец, можно сохранить созданное наложение, нажатием кнопки «ОК».

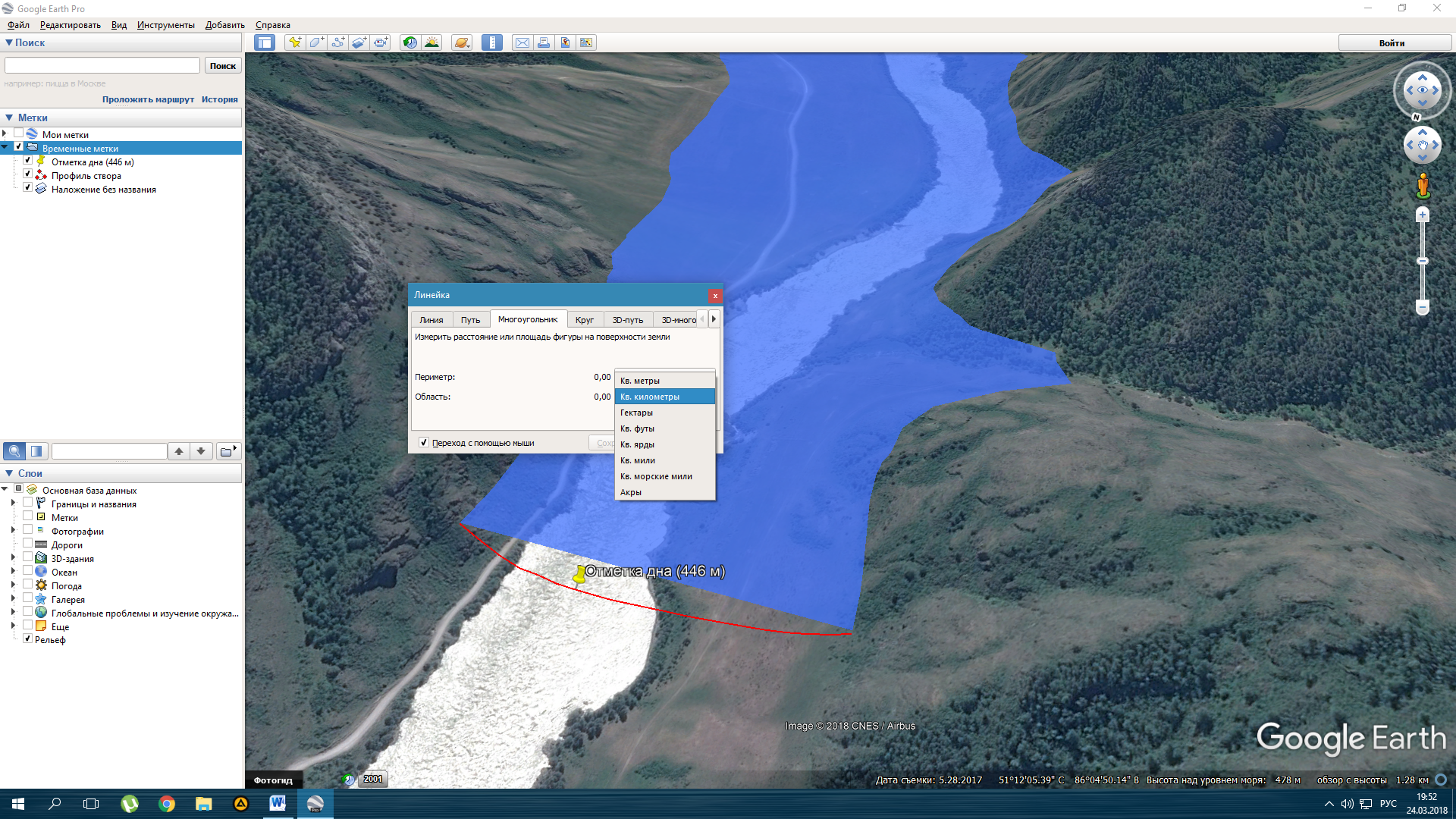

Для того, чтобы узнать площадь водного зеркала при данной отметке вновь выберем инструмент «Линейка». Перейдём в режим «Многоугольник». Проверьте, чтобы напротив параметра «Область» в открывшемся окне были выбраны единицы измерения – квадратные километры (Рисунок 13).

Рисунок 13

Внимательный читатель мог заметить, что на предыдущих рисунках в окне инструмента линейка не было параметров «Многоугольник», «Круг» и т.д. Очень важный момент, на который уже обращалось ваше внимание: для выполнения расчётов при помощи программы Google Earth необходима версия Pro. В Lite версии инструмент «Линейка» содержит только параметры «Линия» и «Путь».

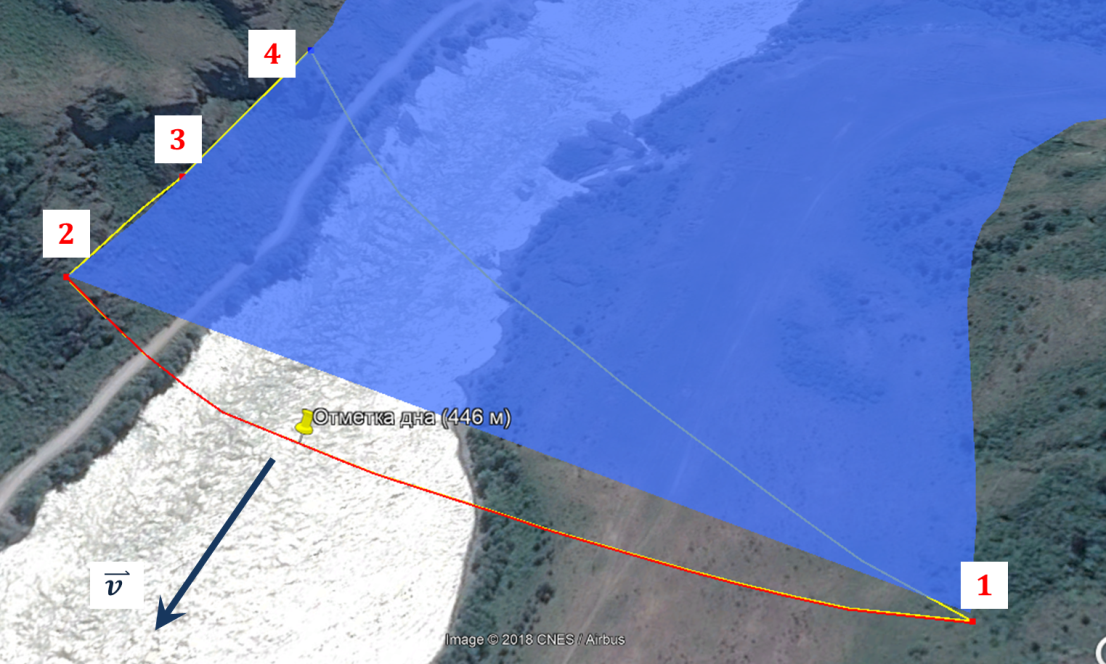

Вернёмся к вычислению площади. Для удобства использования инструмента «Многоугольник», на первых парах, рекомендую ориентировать створ так же как на рисунке 13 и выполнять задание многоугольника в последовательности, описанной в данной методичке.

Рисунок 14

Последовательность построения многоугольника:

- первая точка задаётся на левом берегу реки точно в вершине створа (река на рисунке 14 течёт «на нас», то есть, по правую руку от пользователя находится левый берег);

- вторую точку многоугольника задаём на противоположном берегу в вершине створа;

- последующие узлы проходят по линии пересечения наложения и рельефа.

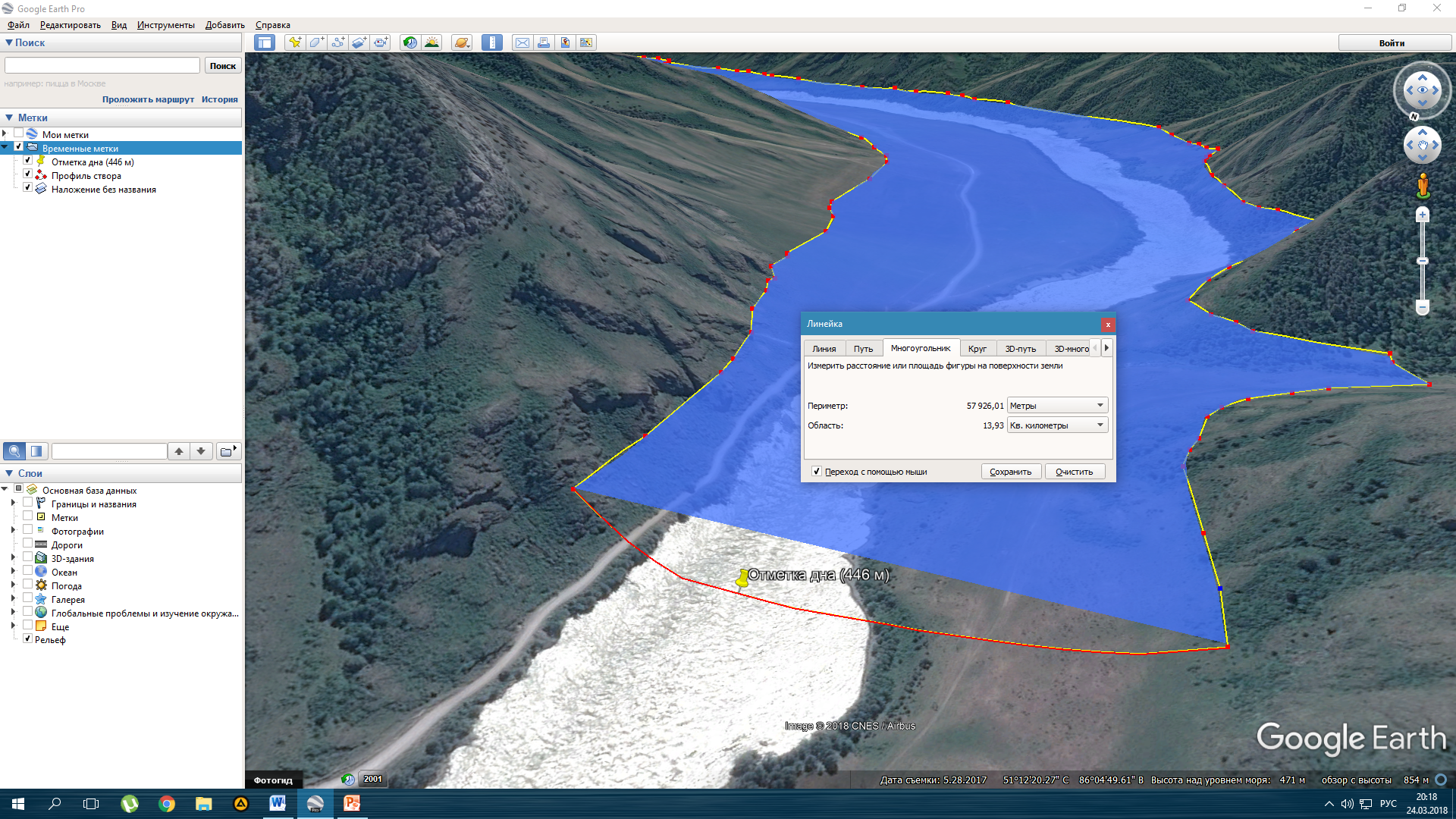

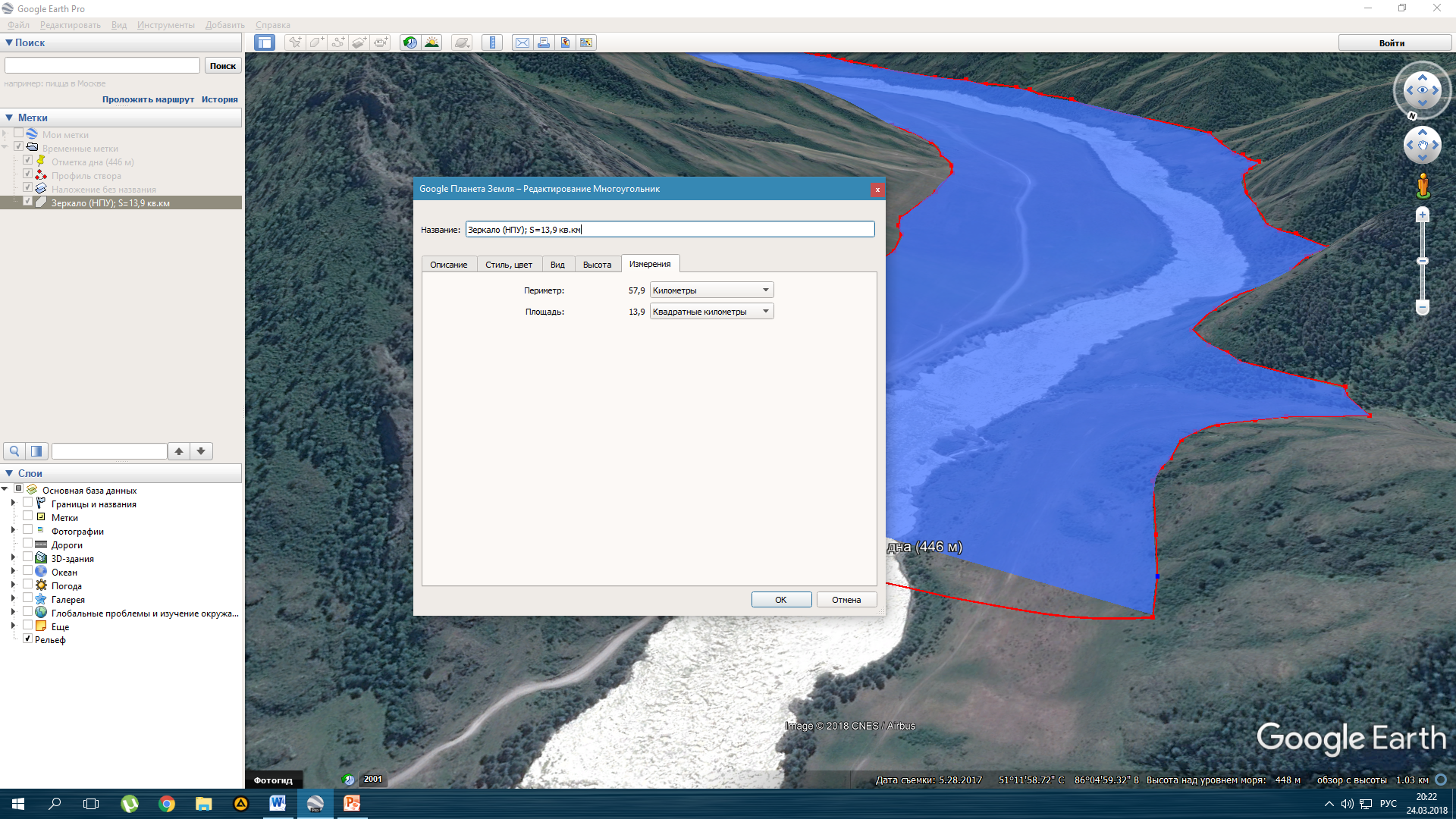

После размещения последнего маркера вы можете увидеть площадь зеркала водохранилища в строке параметра «Область» (Рисунок 15). После завершения обведения контура нужно сохранить многоугольник. В название удобно записать отметку, на которой расположен многоугольник, а так же площадь многоугольника. В случае, если вы не запомнили площадь, её можно посмотреть во вкладке «Измерения».

Рисунок 15

Рисунок 16

После закрепления многоугольника, его площадь можно найти, открыв свойства объекта из левого меню «Метки».

После вычисления площади водохранилища при НПУ нужно вычислить площади, соответствующие отметкам ниже НПУ. Для этого необходимо изменить абсолютную отметку наложения.

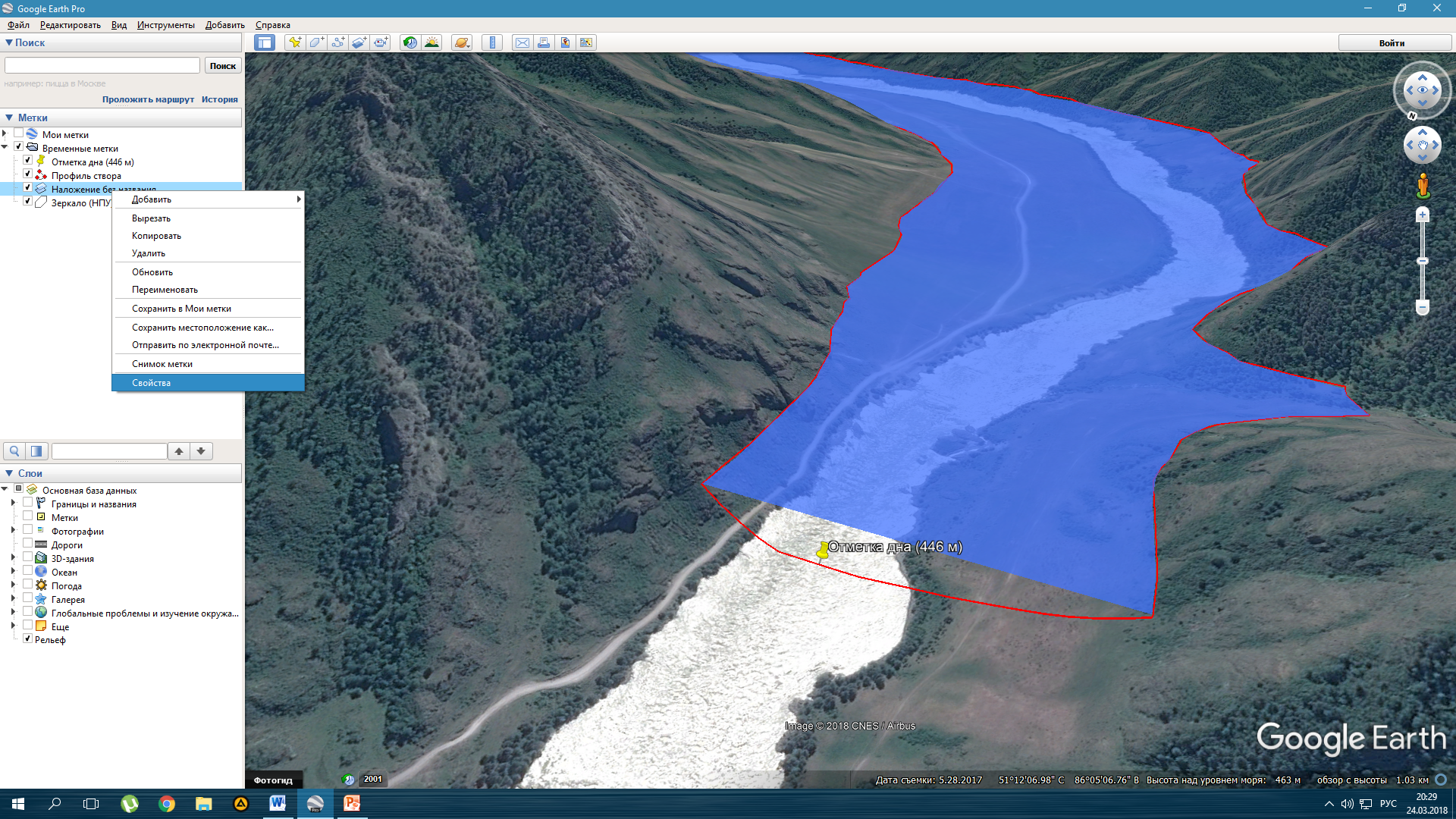

При помощи правой кнопки мыши вызовите контекстное меню для наложения, откройте свойства объекта (Рисунок 17, 18).

Рисунок 17

В окне свойств перейдите во вкладку «Высота» и уменьшите абсолютную отметку. Так, вы опустите наложение, создав новый контур пересечения его с рельефом. По сути своей, операции, выполняемые в процессе вычисления площадей, являются построением горизонталей, но только в пределах ложа водохранилища. Попутно мы измеряем площадь водного зеркала для каждой отметки, что позволит в будущем найти зависимость площади водного зеркала и объёма водохранилища от уровня воды в нём. После того, как вы понизили отметку наложения, нажмите на кнопку «ОК». Теперь необходимо повторить действия по вычислению площади данного сечения.

Операцию понижения отметки наложения и вычисление площади нужно будет выполнить несколько раз.

Рисунок 18

Число повторений определяется высотой сечения рельефа, которая выбирается в зависимости от глубины водохранилища. Для водохранилищ с напором свыше 30 м высоту сечения нужно выбирать в пределах 3-5 метров, учитывая, что число сечений не должно быть меньше 10. Для ГЭС, напор которых не превышает 30 метров, высота сечения рельефа выбирается между 1 и 2-мя метрами. Высота сечения обуславливается необходимой точностью вычислений.

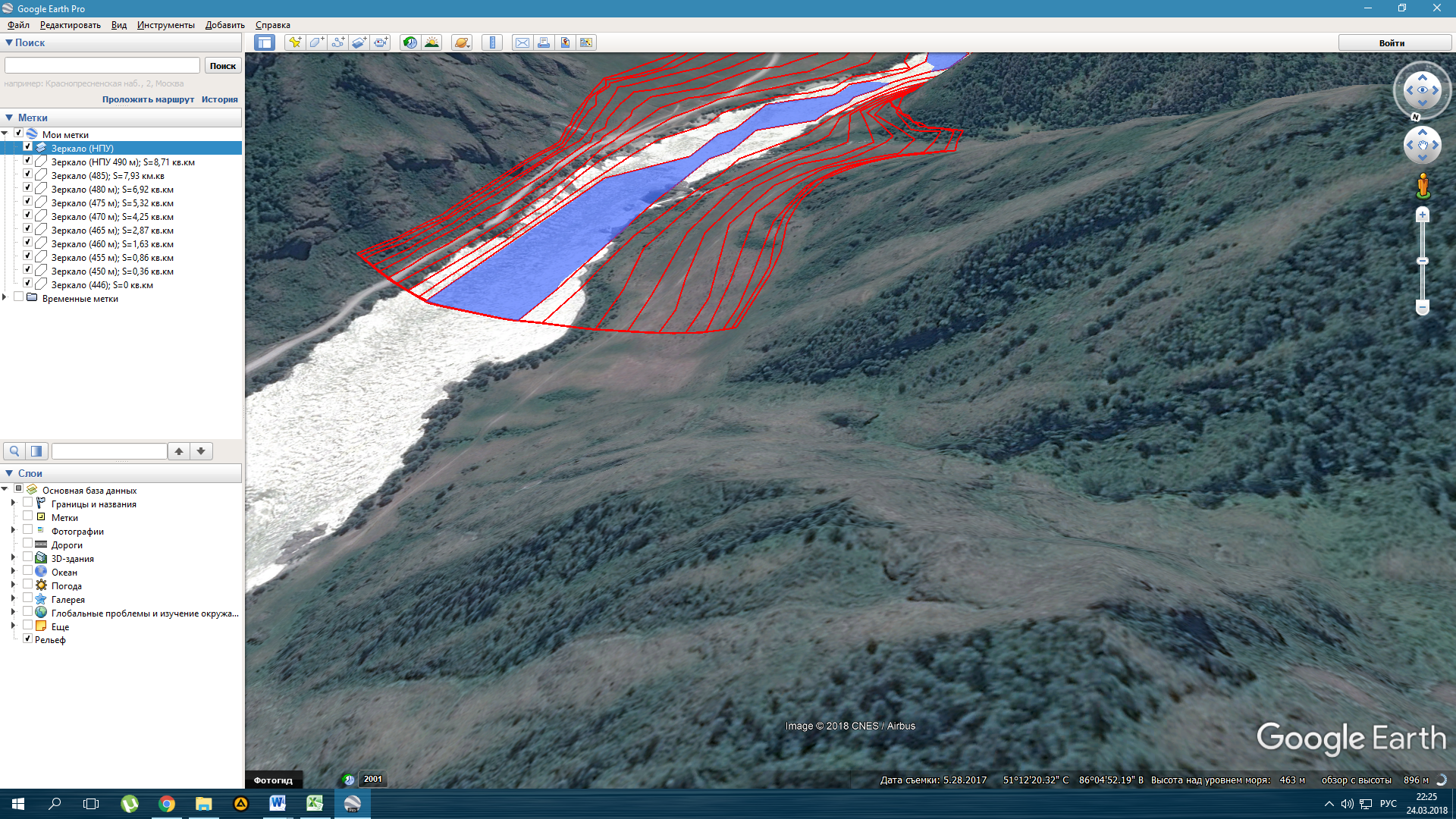

Создадим несколько сечений (Рисунок 19).

Рисунок 19

Для каждого сечения запишем площадь. Для удобства дальнейших вычислений создайте документ Excel и вносите данные непосредственно в него.

Приступим к нахождению зависимости объёма водохранилища от отметки ВБ.

Вычисление объёма будем производить послойно, между смежными сечениями, а затем суммировать соответствующие значения для каждой отметки. Все вычисления проведём в Excel.

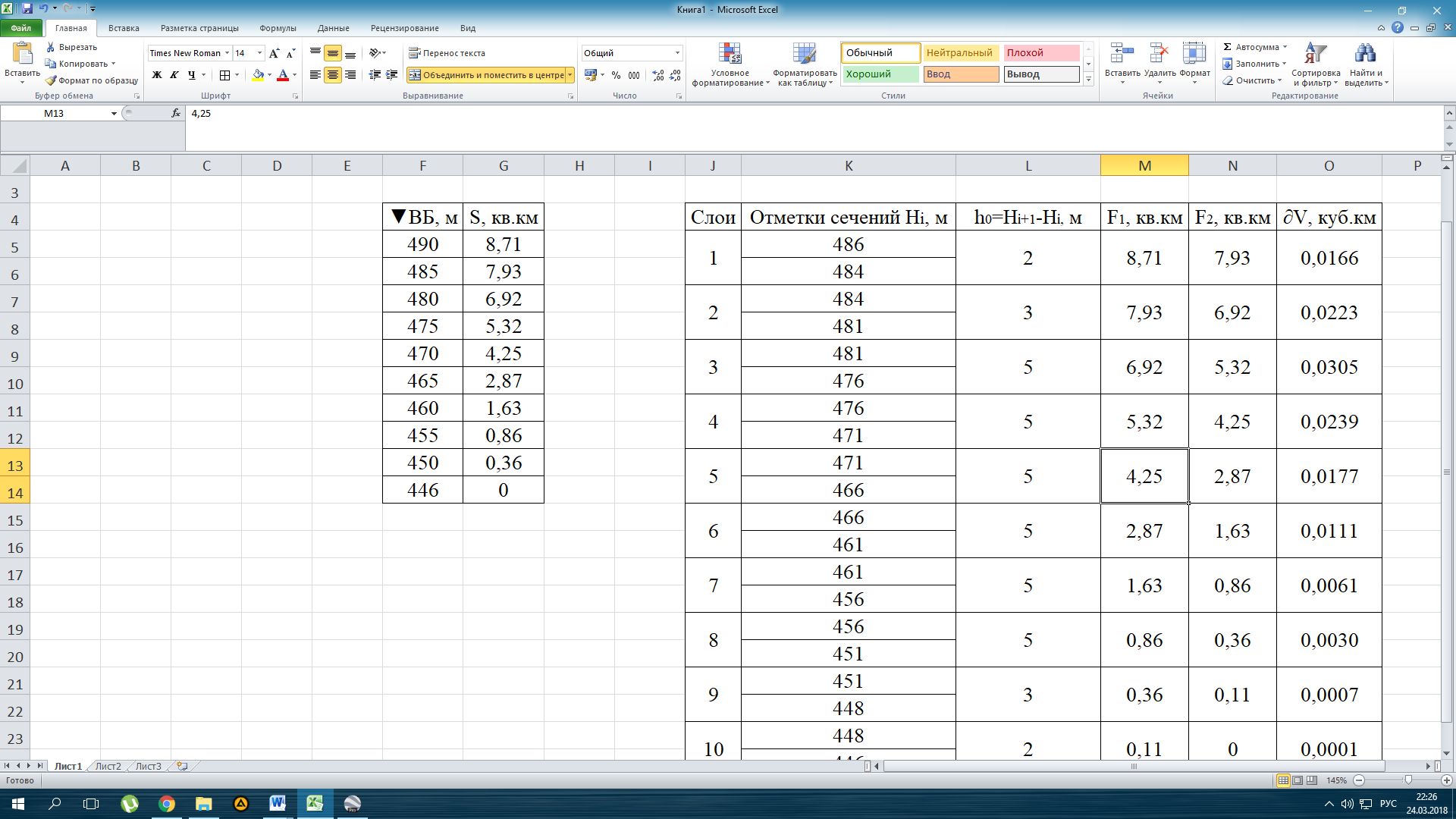

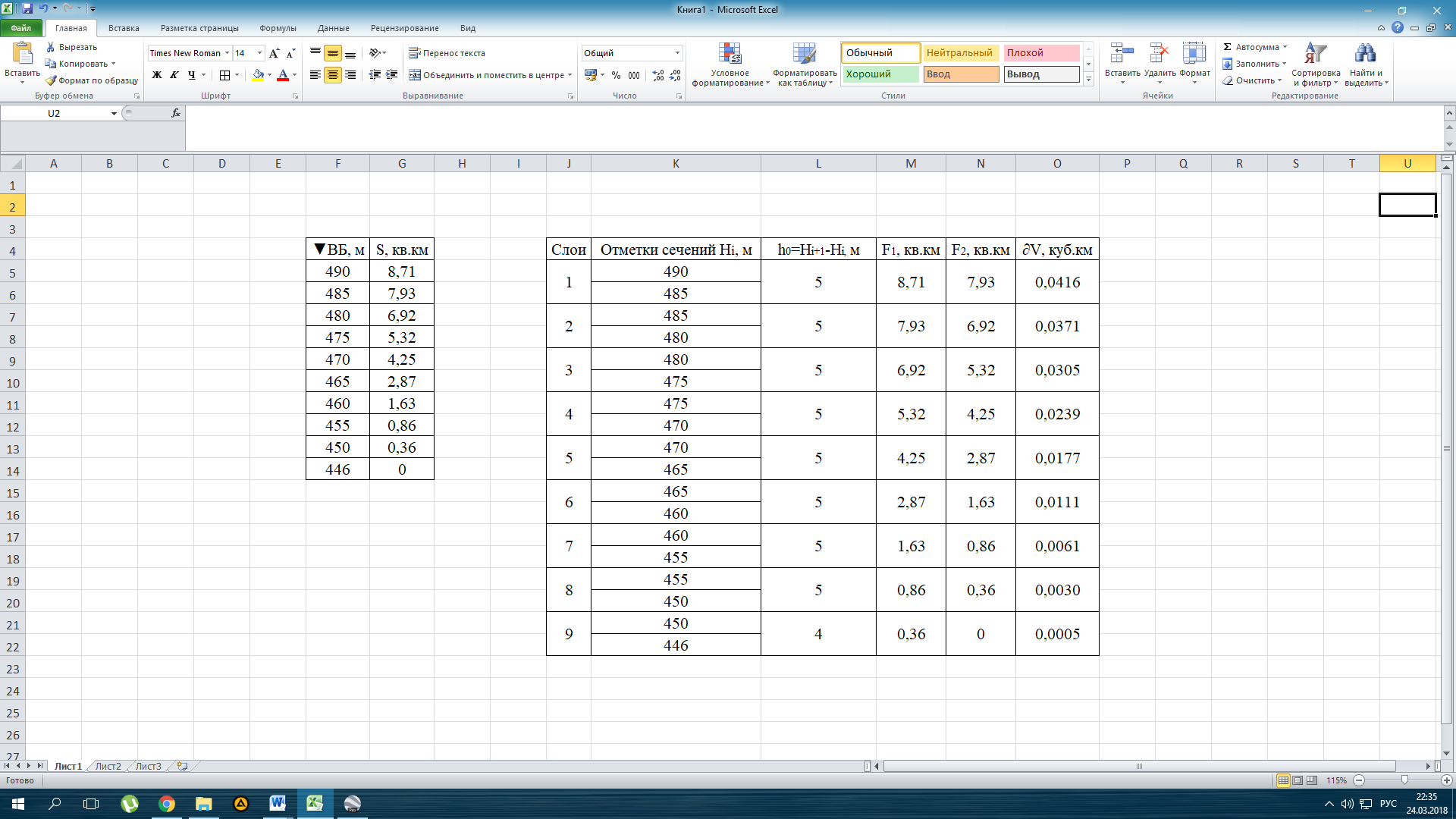

Создадим таблицу, в первом столбце которой будут записаны отметки горизонталей, а во втором – площади водного зеркала, соответствующие этим отметкам (Рисунок 20). Отметке сухого дна соответствует нулевая площадь водохранилища.

Рисунок 20

Вычисление объёма сегмента будем производить по формуле 2.

(2)

(2)

Где: h0 - высота сечения рельефа горизонталями;

F1 и F2 - площади затопления, ограниченные смежными горизонталями.

Приведём пример вычисления объёма сегмента на примере сечений для 446 и 450 (3) отметок и для 485 и 490 (4).

(3)

(3)

(4)

(4)

В

выражениях 3 и 4 множитель

при высоте сечения рельефа переводит

метры в километры. Благодаря ему результат

вычисления получается в кубических

километрах. В случае, если объём каждого

сегмента вашего водохранилища получается

менее одной тысячной кубического

километра, ответ нужно умножить на

при высоте сечения рельефа переводит

метры в километры. Благодаря ему результат

вычисления получается в кубических

километрах. В случае, если объём каждого

сегмента вашего водохранилища получается

менее одной тысячной кубического

километра, ответ нужно умножить на

и записать результат в кубических

метрах. В нашем случае меньше одной

тысячной только объём между отметками

446 и 450, по этому, вычисления можно

производить в кубокилометрах.

и записать результат в кубических

метрах. В нашем случае меньше одной

тысячной только объём между отметками

446 и 450, по этому, вычисления можно

производить в кубокилометрах.

Вычислим объёмы сегментов нашего водохранилища (Рисунок 21).

Рисунок 21

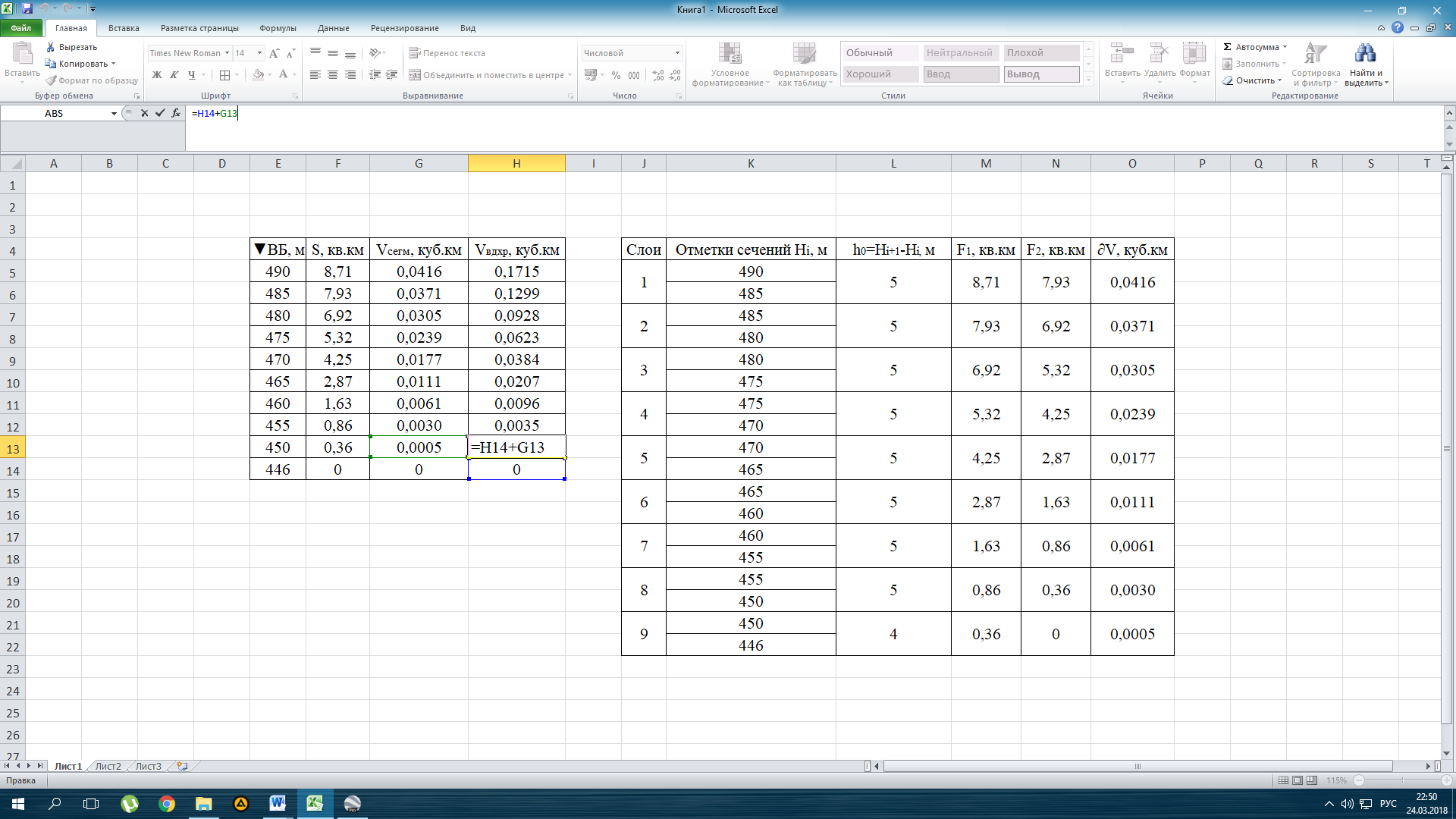

Теперь, зная объём каждого сегмента, можем вычислить объём водохранилища для каждой отметки, просуммировав сегменты, лежащие ниже неё. Запишем результат рядом с площадями (Рисунок 22). При составлении формулы учтите, что каждый элементарный объём записан сразу в две ячейки, по этому, во избежание ошибки в расчётах, лучше перенести элементарные объёмы в отдельную колонку.

Рисунок 22

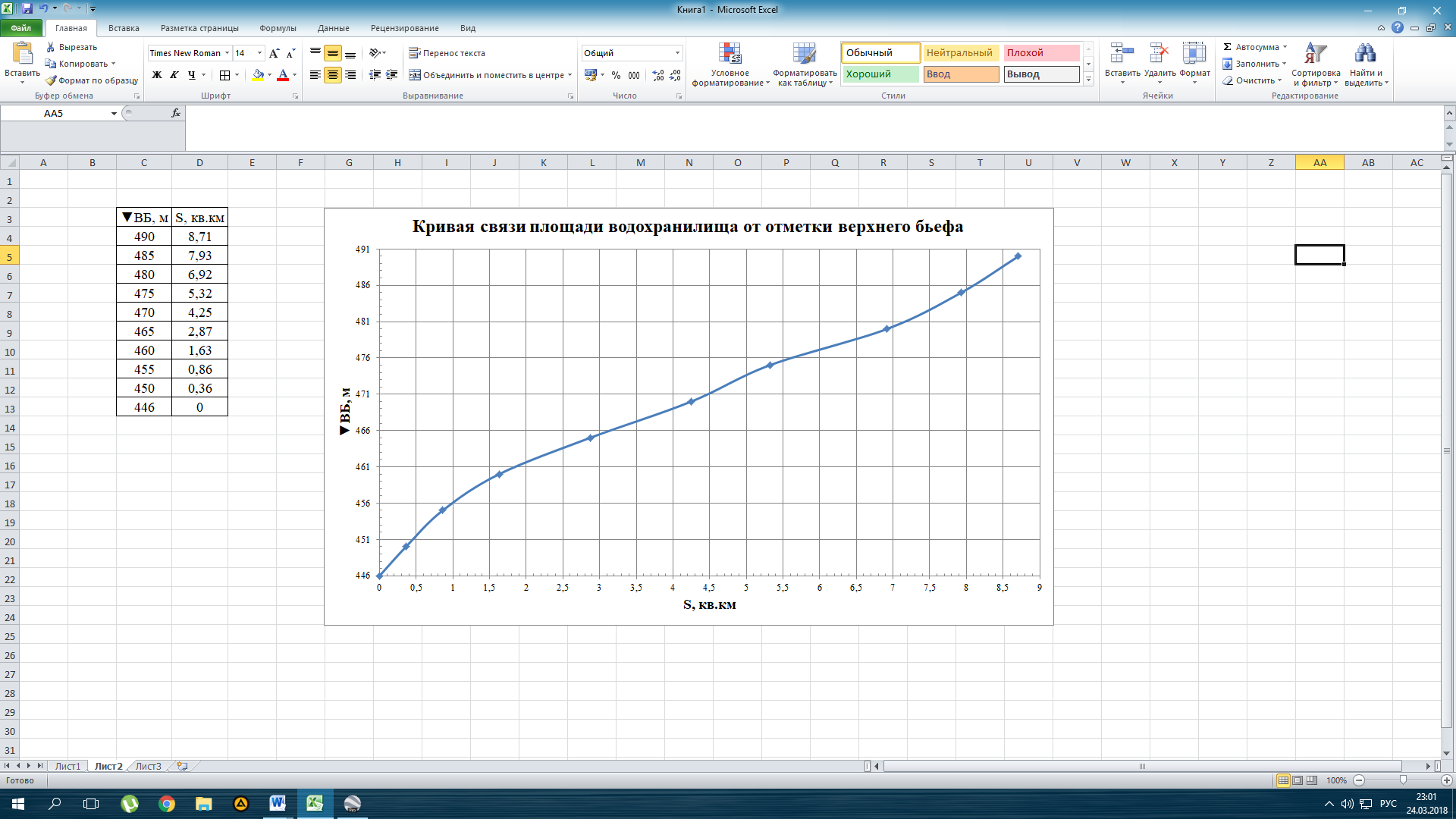

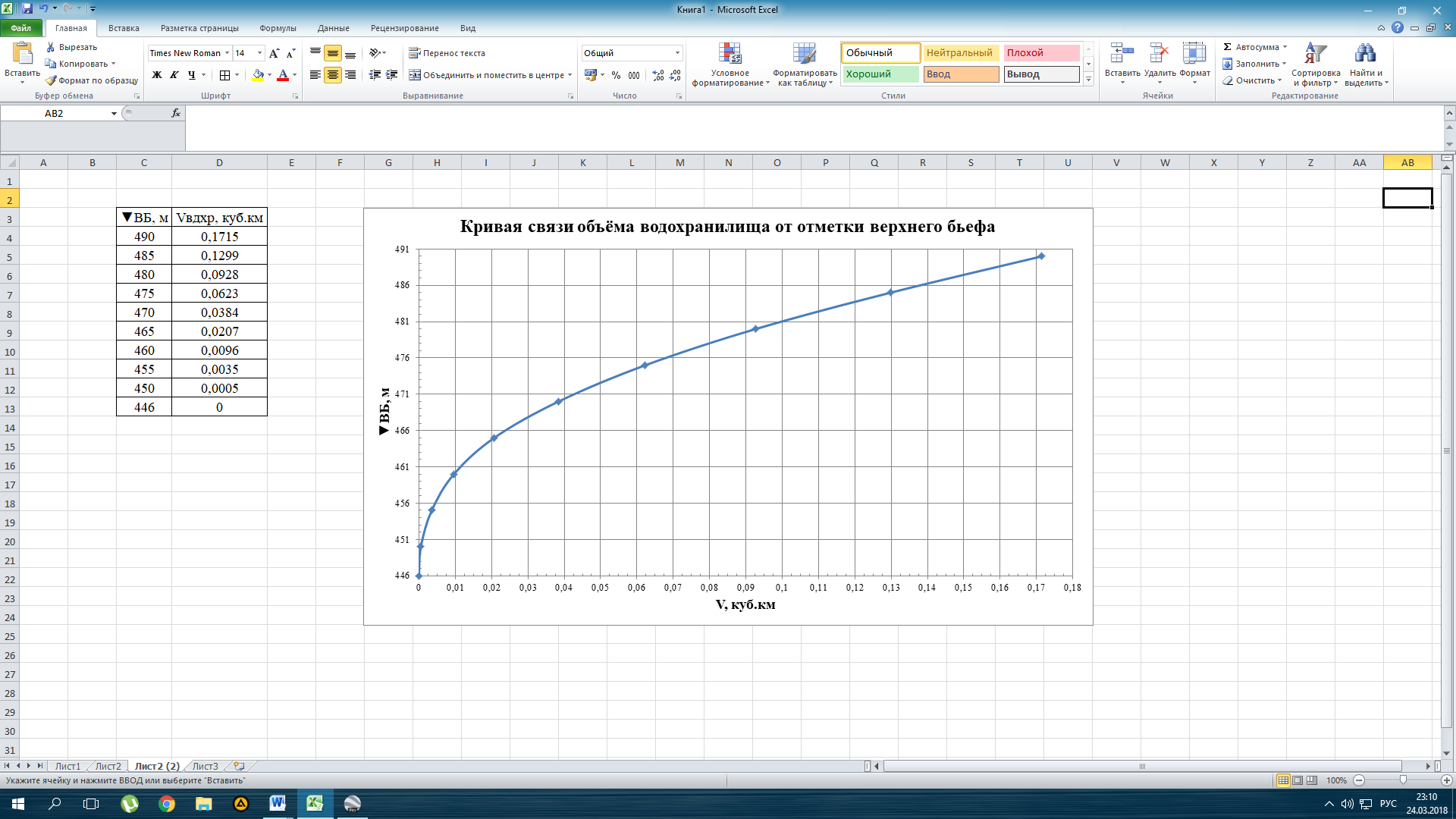

По

полученным данным построим кривые

зависимости площади водного зеркала

(Рисунок 23) и объёма водохранилища

(Рисунок 24) от отметки верхнего бьефа.

Для построения лучше выбрать точечную

диаграмму с гладкими кривыми

![]() .

.

Рисунок 23

Форма кривой отражает рельеф в ложе водохранилища. Так, в ущельях большому превышению будет соответствовать малое заложение, следовательно, произойдёт незначительное увеличение площади, в то время как на равнине малому превышению соответствует большое заложение, в связи с чем, кривая будет иметь пологий характер.

Рисунок 24

Кривая связи объёма водохранилища показывает, какой объём водохранилища соответствует каждой, конкретной отметке. При эксплуатации ГЭС данная кривая позволяет определить, какой объём водохранилища можно сработать, либо нужно набрать, зная только уровень воды в нём.