- •Предмет и основные задачи геодезии.

- •Системы координат применяемые в геодезии.

- •Понятие о форме и размерах Земли.

- •Что такое карта, план, профиль. Понятие о проекциях.

- •Разграфка и номенклатура карт.

- •Масштаб, виды масштабов, точность масштаба.

- •Основные формы рельефа. Способы отображения рельефа на планах и картах.

- •Метод горизонталей. Высота сечения рельефа.

- •Ориентирование линий на местности. Азимуты и румбы. Сближение меридианов, склонение магнитной стрелки.

- •Дирекционные углы. Прямое и обратное дирекционное направление.

- •Формулы связи ориентирных углов: азимутов, румбов, дирекционных углов.

- •Прямоугольная зональная система координат в проекции Гаусса – Крюгера.

- •Как по карте определяются: отметки, координаты.

- •Как по карте определяется крутизна ската. Графики заложений.

- •Определение площади по планам и картам.

- •Построение продольного профиля по линии на карте, плане.

- •Прямая геодезическая задача.

- •Обратная геодезическая задача.

- •Что понимают под погрешностью измерений. Абсолютная и относительная погрешность.

- •20.21. Что такое грубые, случайные и систематические погрешности. Равноточные и неравноточные измерения.

- •25. Сущность геометрического нивелирования.

- •26. Что такое горизонт нивелира. Как вычислить отметки точек через горизонт нивелира.

- •27. Понятие о нивелирном ходе: связующие и промежуточные точки.

- •28. Что такое тригонометрическое нивелирование.

- •1) Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира;

- •2) Вертикальная нить сетки должна быть параллельна оси вращения нивелира;

- •3) Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной оси зрительной трубы.

- •31. Как выполняется поверка и юстировка главного условия нивелира.

- •33. Устройство цилиндрического и круглого уровня, их оси.

- •34. Оси теодолита. Требования, предъявляемые к взаимному расположению осей.

- •35. Какие основные поверки выполняются перед производством измерений теодолитом.

- •36. Измерение горизонтального угла способом приемов.

- •38. Способы измерения длин линий. Приборы, точность линейных измерений.

- •Принцип действия светодальномера.

- •Поправки, вводимые в измеренные длины.

- •44.Геодезическое обоснование топографических съемок: сети сгущения и съемочные сети.

- •45. Вычислительная обработка результатов измерений теодолитного хода.

- •46. Вычислительная обработка результатов измерений нивелирного хода.

- •47. Назначение и виды топографических съемок.

- •50. Тахеометрическая съемка. Камеральные работы, составление топоплана.

- •51 Нивелирование поверхности. Способы нивелирования поверхности.

- •52 Нивелирование по квадратам. Вычисление высот. Составление плана.

- •53. Геодезическое сопровождение этапов возведения инженерных сооружений

- •54. Понятие о трассировании.

- •56. Геодезическая подготовка данных для выноса проекта сооружения в натуру.

- •58 Вынос в натуру (разбивка) проектного угла, проектного отрезка.

- •59 Вынос проектной отметки. Вынос линии с заданным уклоном.

- •60 Закрепление на местности разбивочной основы и осей.

56. Геодезическая подготовка данных для выноса проекта сооружения в натуру.

Графический – разбивочные элементы получают графически с топографического плана с точностью t = 0.1 мм · М для линейных элементов и координат и 0.1 – 0.2º для дирекционных и разбивочных углов при измерении их геодезическим транспортиром.

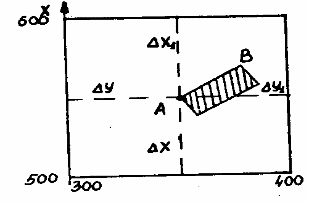

Координаты т.А могут быть вычислены с учетом деформации бумаги:

![]()

![]()

Где X,Y – координаты нижнего угла координатной сетки,

ΔX,ΔY; ΔX1,ΔY1 – приращения координат, определенные графически с плана

L - номинальная длина стороны координатной сетки (100 мм)

Аналитический – все данные для разбивки получают из расчетов; координаты осей сооружений получают из вычислительной обработки измерений на местности. Этот метод является наиболее точным.

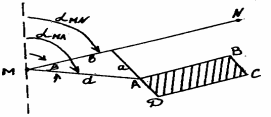

М е т о д заключается в вычислении координат проектных точек, дирекционных углов и длин линий привязки к опорным пунктам. Например, вычисление координат точки А выполняется по известным координатам исходного пункта М, дирекционному углу α линии МА, образующему разбивочный угол β, и длине разбивочного отрезка d путём решения прямой геодезической задачи.

![]()

Координаты

точки В стороны здания АВ, параллельной

опорной линии MN,

определяется по формулам:

Графо-аналитический

- комбинированный метод: часть данных

получают графически,

часть – из расчетов. Графически

определяют координаты некоторых точек

здания или сооружения, а значения

линейных и угловых разбивочных элементов

рассчитывают.

Если

геодезической основой служит теодолитный

ход, наиболее удобным способом

перенесения в натуру проектных точек

является полярный способ

Рассмотрим графоаналитический

способ расчета разбивочных элементов

(βi

, di )для выноса проекта здания в натуру

способом полярных координат.

Рассмотрим графоаналитический

способ расчета разбивочных элементов

(βi

, di )для выноса проекта здания в натуру

способом полярных координат.

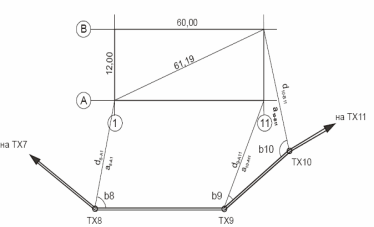

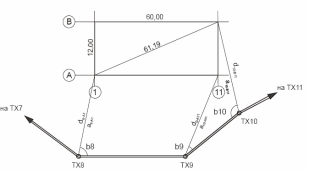

Исходные данные:

габариты проектируемого здания в осях А, В, 1 и 11;

XA1, YA1, XA11, YA11- координаты точек А1 и А11 (определены графически по генплану);

X8, Y8, X9, Y9, X10, Y10 - координаты вершин опорного теодолитного хода, проложенного вблизи проектируемого здания.

Процесс расчета заключается в следующем.

Вычисляют координаты всех точек пересечения осей.

Для этого по координатам точек А1 и А11 решают обратную геодезическую задачу и определяют дирекционный угол αА1-А11продольной оси А.

По этому исходному дирекционному углу, начальным координатам точки А11, проектным габаритным размерам и углами между осями, по формулам прямой геодезической задачи рассчитывают координаты точек пересечения осей.

2. Вычисляют полярные расстояния di и дирекционные углы αi направлений с точек хода на точки пересечения осей по формулам обратной геодезической задачи:

![]() где

XT, YT - координаты точек Т8, Т9 и Т10

теодолитного хода;

где

XT, YT - координаты точек Т8, Т9 и Т10

теодолитного хода;

XП, YП - координаты точек пересечения осей АI, АII, ВII.

Полярные углы βi вычисляют, как разности дирекционных углов. Например:

β8=α8-9 - α 8-AI.

Графоаналитическая подготовка разбивочных элементов остается практически такой же и при других видах геодезической основы. Геодезическую подготовку разбивочных данных завершают составлением разбивочного чертежа.

Процесс перенесения габаритов здания, сооружения заключается в последовательном построении на местности разбивочных элементов, контроля точности построения и закреплении основных осей.

57