ргз2-1

.docxФедеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Саяно-Шушенский филиал

институт

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

по Гидромеханике

предмет

Гидравлический расчет трапецеидального канала при неравномерном движении

тема

Вариант № 4.4

Преподаватель _________________ А.А.Андрияс

подпись, дата

Студент гр. СБ19-01Б _________________ Д.В.Нефедов

подпись, дата

рп. Черёмушки, 2021

Цель: требуется определить тип кривой свободной поверхности на участке от ПК0 до ПКn при пропуске нормального расхода Q. Построить продольный профиль трапецеидального канала.

Состав расчёта: определить тип кривой свободной поверхности на участке канала отПК0 до ПКn при пропуске нормального расхода Q.

Построить продольный профиль трапецеидального канала с участком неравномерного движения в масштабах МГ 1:10; МВ 1:10000.

Исходные данные:

Таблица 1 – Исходные данные для выполнения расчётно-графического задания

Вариант |

Исходные данные |

||||||

Нормальная глубина

|

Ширина канала по дну

|

|

|

Уклон канала |

Глубина воды

|

Номер пикетаПКn |

|

4 |

3,0 |

6,0 |

2,0 |

0,04 |

0,35 |

0,6* |

53 |

Расход воды в канале равен номеру варианта Q=44 м^3/с.

Критическую глубину канала hKP в трапецеидальном русле будем определять по методу И.И. Агроскина:

где,

– коэффициент Кориолиса, связанный с

неравномерностью распределения скоростей

по сечению и принимаемый

– коэффициент Кориолиса, связанный с

неравномерностью распределения скоростей

по сечению и принимаемый ;

;

– ширина канала по дну м;

– ширина канала по дну м;

– расчётный расход канала,

– расчётный расход канала, ;

;

– ускорение свободного падения,

– ускорение свободного падения, .

.

Далее определяется параметр

:

:

где, – коэффициент откоса данного канала.

Далее, пользуясь справочной таблицей

определяется значение функции

составленной

И.И. Агроскиным, и вычисляем искомую

критическую

глубину

данного трапецеидального канала.

составленной

И.И. Агроскиным, и вычисляем искомую

критическую

глубину

данного трапецеидального канала.

По таблице “Числовые значения функции

для определения критической глубины

трапецеидального канала” было выяснено,

что при значении

,

,

.

.

Далее рассчитываем глубину трапецеидального канала:

Рассчитаем критический уклон:

Но для подсчёта критического уклона для начала необходимо узнать следующие величины:

В открытых призматических руслах при неравномерном движении, в зависимости от величины уклона дна и условий протекания потока в начале и в конце рассматриваемого участка, может образовываться ряд форм свободной поверхности потока.

На данном этапе определяем, какого типа

будет кривая свободной поверхности.

Чтобы это сделать, будет достаточно

сравнить следующие величины: уклон

канала

и критический уклон канала

и критический уклон канала

,

а также величины глубин: нормальной

глубины

,

критической глубины

,

а также величины глубин: нормальной

глубины

,

критической глубины и глубины воды

на ПК0.

и глубины воды

на ПК0.

– нормальная глубина канала,

;

– нормальная глубина канала,

;

– критическая глубина канала,

;

– критическая глубина канала,

;

– глубина канала на нулевом пикете,

;

– глубина канала на нулевом пикете,

;

При прямом уклоне дна i > 0

Первый случай

Если уклон дна русла i меньше критического уклона iKP (i < iKP), т.е. глубина равномерного движения потока h0 больше критической глубины hKP (h0 > hKP), существуют три вида кривых свободной поверхности: в зоне а – кивая подпора а1 в зоне b – кривая спада b1 в зоне с – кривая подпора – c1 (рисунок 1).

Рисунок 1 – Кривые свободной поверхности при h0>hкр

Исходя из анализа вышеприведённых данных делаем вывод, что у нас получается кривая подпора типа b1.

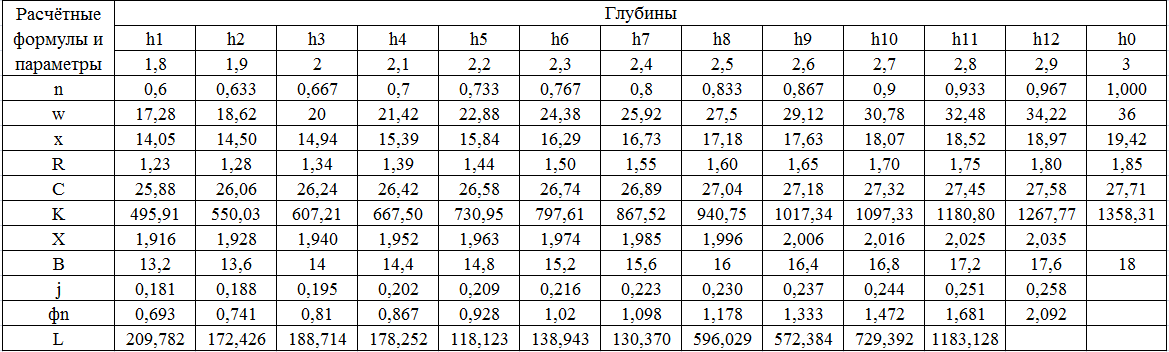

Метод Б.А. Бахметева

Расстояние между сечениями с глубинами h1 и h2 для случая i > 0 определяется по формуле:

где l1-2 – расстояние между сечениями с глубинами h1 и h2, м;

h0 – глубина равномерного движения, м;

1, 2 – относительные глубины, м:

(1), (2) – функции Бахметева. Функции (1), (2) определяются по таблицам Приложения 3 в зависимости от значения относительной глубины i и гидравлического показателя русла X.

Гидравлический показатель русла определяется по зависимости:

где K1 и K2 – расходные характеристики для первого и второго створов на рассматриваемом участке канала, соответствующие глубинам h1 и h2.

Скоростной коэффициент j находится по формуле:

где – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения скоростей по живому сечению потока;

С – коэффициент Шези, м0,5/с;

B – ширина канала по урезу воды, м;

χ – смоченный периметр, м.

Расчет кривой свободной поверхности методом Б.А. Бахметева удобно вести в табличной форме (таблица 2).

Таблица 2 – Расчёт кривой свободной поверхности по методу Б.А. Бахметева

на

ПК0,

на

ПК0,