4 курс / Акушерство и гинекология / Весенний семестр / 1 Преэклампсия АГ / АиГ Весна 1

.pdf

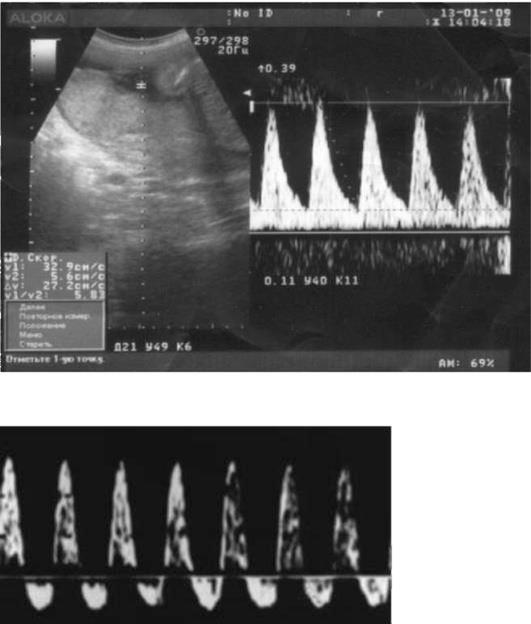

Рис. 15.4. Патологические кривые скорости кровотока в артерии пуповины при преэклампсии

(СДО =5,83)

Рис. 15.5. Реверсный кровоток в артерии пуповины в фазу диастолы при критическом состоянии плода на фоне тяжелой преэклампсии

►грубая очаговая неврологическая симптоматика;

►гемипарез;

►кома, сохраняющаяся после отмены седативной терапии в течение 24 ч.

15.3.2. Осложнения преэклампсии/эклампсии

Наиболее частые осложнения:

►поражения головного мозга (ишемия, отек, кровоизлияние, мозговая кома) отмечаются в 50% наблюдений;

►острая почечная недостаточность - в 14,3%;

►отек легких - в 21,4%;

►ДВС-синдром - в 5,6%;

300

Рекомендовано к покупке и прочтению разделом по акушерству сайта https://meduniver.com/

►HELLP-синдром - в 7,1%;

►субкапсулярная гематома печени - в 7,6%;

►сепсис - в 14,3%;

►антенатальная гибель плода - в 34%;

►преждевременная отслойка плаценты - 14,3%. Причины летальности при ПЭ/эклампсии:

►поражения головного мозга (ишемия, отек, кровоизлияние, мозговая

кома) - 40%;

►острая почечно-печеночная недостаточность - 8%;

►массивное кровотечение - 28%;

►сепсис - 24%.

ПЭ может сочетаться со специфическими изменениями печени, объединенными в

понятие «HELLP-синдром» [H (hemolysis) - гемолиз, EL (elevated liver enzymes) - повышение активности ферментов печени; LP (low platelet count) - низкое число тромбоцитов]. HELLPсиндром - вариант тяжелого течения ПЭ, характеризующийся гемолизом эритроцитов, повышением уровня печеночных ферментов и тромбоцитопенией. Термин впервые предложен

L. Weinstein в 1982 г.

Данный синдром возникает у 4-12% женщин с тяжелой ПЭ. При этом на срок до 27 нед приходится 10%, срок 27-37 нед - 70%, после 37 нед - 20%. HELLP-синдром может развиваться и в течение 48 ч после родов (30%). Данное осложнение характеризуется высокой перинатальной смертностью - до 34% и летальностью - до 25%.

Основными этапами развития HELLP-синдрома при тяжелой форме ге-стоза считают аутоиммунное повреждение эндотелия, гиповолемию со сгущением крови и образование микротромбов с последующим фибринолизом. При повреждении эндотелия увеличивается агрегация тромбоцитов, что, в свою очередь, способствует вовлечению в патологический процесс фибрина, коллагеновых волокон, системы комплемента, IgG и IgM. Аутоиммунные комплексы обнаруживают в синусоидах печени и эндокарде. В связи с этим целесообразно использовать при HELLP-синдроме глюкокортикоиды и иммунодепрессанты. Разрушение тромбоцитов приводит к высвобождению тромбоксанов и нарушению равновесия в тромбоксан-простациклиновой системе, генерализованному артериолоспазму с усугублением АГ, отеку мозга и судорогам. Развивается порочный круг, разорвать который в настоящее время возможно только путем экстренного родоразрешения.

Кардинальный симптом HELLP-синдрома - гемолиз (микроангиопа-тическая гемолитическая анемия) - характеризуется появлением в крови сморщенных и деформированных эритроцитов, их разрушенных фрагментов, шизоцитов, полихромазией, повышением уровня непрямого билирубина и активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) >600 МЕ/л. При разрушении эритроцитов высвобождаются фосфолипиды, приводящие к постоянной вну-трисосдистой коагуляции (ДВСсиндрому). В связи с блокадой кровотока во внутрипеченочных синусоидах, отложением в них фибрина и дегенерацией печеночных клеток наблюдают повышение активности печеночных ферментов (АЛТ, АСТ, ЩФ, ЛДГ). При обструкции кровотока и дистрофических изменениях в гепатоцитах происходит перерастяжение глиссоновой капсулы, сопровождающееся типичными жалобами (боли в правом подреберье и эпи-гастрии). Повышение внутрипеченочного давления

301

может привести к субкап-сулярной гематоме печени, которая разрывается при малейшем механическом повреждении (повышение внутрибрюшного давления при родоразрешении через естественные родовые пути и др.).

Тромбоцитопения (<100×109/л) вызвана истощением числа тромбоцитов вследствие образования микротромбов на фоне поврежденного эндотелия сосудов.

HELLP-синдром обычно возникает в III триместре беременности, чаще на сроке 35 нед и более. Для заболевания характерно быстрое нарастание симптомов. Первоначальные проявления неспецифичны: тошнота и рвота (в 86% случаев), боли в эпигастральной области и особенно в области правого подреберья (в 86% случаев), выраженные отеки (в 67% случаев), головная боль, утомляемость, недомогание, двигательное беспокойство, гиперрефлексия. Характерные признаки заболевания - желтуха, рвота с кровью, кровоизлияния в местах инъекций, нарастающая печеночная недостаточность, судороги и выраженная кома.

Тяжелые эпигастральные боли, не купирующиеся приемом антацидов, должны вызывать настороженность. Одним из характерных симптомов (часто поздним) данного осложнения бывает симптом «темной мочи» (цвета «Кока-колы»).

Диагноз HELLP-синдром правомочен при наличии всех или нескольких нижеперечисленных критериев.

► Гемолиз:

• наличие фрагментированных эритроцитов в мазке периферической крови (в норме не более

0,2%);

• активность ЛДГ >600 МЕ/л;

• концентрация непрямого билирубина >12 г/л;

• снижение содержания гаптоглобина.

► Повышение активности ферментов печени:

• АСТ >70 МЕ/л.

► Тромбоцитопения:

• количество тромбоцитов <100×106.

Клиническая картина HELLP-синдрома вариабельна и включает следующие симптомы:

► боли в животе, правом подреберье (86-90%); ► тошноту, рвоту (45-84%); ► желтуху; ► головную боль (50%); ► олигурию,

► симптомы ПЭ [АГ(80%), массивную протеинурию >2 г/л (85-96%)]; ► нарушение сознания;

► чувствительность при пальпации в правом верхнем квадранте живота

302

Рекомендовано к покупке и прочтению разделом по акушерству сайта https://meduniver.com/

(86%);

►отеки (55-67%);

►массивные акушерские кровотечения. Однако в 10-20% случаев нет АГ и протеинурии. Осложнения при HELLP-синдроме:

►ПОНРП;

►респираторный синдром взрослых;

►разрыв подкапсульной гематомы печени;

►острая почечная недостаточность;

►хронический ДВС-синдром;

►эклампсия;

►кровоизлияние в головной мозг;

►смерть.

Дифференциальная диагностика HELLP-синдрома проводится со следующими заболеваниями и клиническими синдромами:

►острый жировой гепатоз (дистрофия печени);

►аппендицит;

►инсульт;

►холецистит;

►гастроэнтерит;

►идиопатическая тромбоцитопения;

►панкреатит;

►пиелонефрит;

►катастрофический АФС;

►тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (ТТП);

►вирусный гепатит;

►рвота беременных.

Ведение HELLP-синдрома, так же как и тяжелой ПЭ, заключается в оценке тяжести состояния, стабилизации пациентки с последующим родоразрешени-ем. Течение послеродового периода у родильниц с HELLP-синдромом более тяжелое, с олигурией и медленным восстановлением биохимических параметров. Высокие дозы глюкокортикоидов могут приводить к улучшению, однако только в отношении восстановления биохимических параметров, увеличения количества тромбоцитов, но не предотвращения заболевания. Риск рецидива составляет 20%.

Врачебная тактика при HELLP-синдроме:

►немедленная госпитализация;

►стабилизация состояния пациентки;

303

►оценка состояния плода;

►контроль АД;

►решение вопроса о родоразрешении. При сроке беременности >34 нед показано экстренное родоразрешение. При сроке беременности≤34 нед - экстренная профилактика РДС плода и родоразрешение с обеспечением последующей интенсивной терапии.

Принципы интенсивной терапии HELLP-синдрома:

►коррекция метаболического ацидоза с помощью 4% раствора натрия гидрокарбоната (до 100-

200 мл);

►инфузионная терапия (кристаллоиды);

►стимуляция диуреза (введением диуретиков) до 200-250 мл/ч; при олигу-рии - заместительная почечная терапия;

►глюкокортикоиды - для подготовки легких плода и профилактики РДС после рождения;

►нормализация гемостаза: СЗП (15-20 мл/кг); тромбоцитарная масса, фактор свертывания крови VIII (Криопреципитат♠) - 1 доза/10 кг массы тела; менадиона натрия бисульфит (витамин К) - 2-4 мл, транексамовая кислота (Транексам♠) - 10-15 мг/кг и инфузия 1-5 мг/кг в час;

►антибактериальная терапия (цефалоспорины III-IV поколения, карбапе-немы);

►нутритивная поддержка;

►ингибиторы протонной помпы.

Методы родоразрешения при HELLP-синдроме

КС. Условия - при малом гестационном сроке и незрелой шейке матки. Особенности: предпочтительная общая анестезия при количестве тромбоцитов менее 75×109/л; при количестве тромбоцитов <50×109/л - переливание тромбоцитарной массы (5-10 доз); перитонизация не проводится; обязательно дренирование брюшной полости; необходим мониторинг состояния женщины в течение последующих 48 ч.

Роды через естественные родовые пути. Условия: при готовности родовых путей, индукция родов окситоцином. Особенности: возможно введение наркотических анальгетиков; проведение перидуральной аналгезии (при количестве тромбоцитов >80×109/л).

Острый жировой гепатоз беременных чаще развивается у первородящих. В клиническом течении заболевания различают два периода. Первый - безжелтушный, который может продолжаться от 2 до 6 нед. Для него характерны снижение или отсутствие аппетита, слабость, изжога, тошнота, рвота, боли и чувство тяжести в эпигастрии, кожный зуд, снижение массы тела. Второй - желтушный, характеризуется выраженной клиникой печеночно-почечной недостаточности: желтуха, олигурия, периферические отеки, скопление жидкости в серозных полостях, маточное кровотечение, антенатальная гибель плода. При остром жировом гепатозе беременных часто равивается печеночная кома с нарушением функции головного мозга от незначительных нарушений сознания до его глубокой потери с угнетением рефлексов. При биохимическом исследовании крови выявляются гипербилирубинемия за счет прямой фракции, гипопротеинемия (менее 60 г/л), гипофибриногенемия (менее 2 г/л), не выраженная тромбоцитопения, незначительный прирост трансаминаз.

15.4. Лечение преэклампсии

304

Рекомендовано к покупке и прочтению разделом по акушерству сайта https://meduniver.com/

Лечение отеков осуществляют в условиях женской консультации. При отсутствии эффекта лечения или прогрессировании заболевания (снижение диуреза, гипопротеинемия) показана госпитализация в отделение патологии беременных родильного дома.

Лечение беременных с ПЭ в амбулаторных условиях недопустимо. Оно проводится только в акушерском стационаре крупного родовспомогательного учреждения регионального уровня, оснащенного современной лечебно-диагностической аппаратурой. Комплексная патогенетическая терапия включает:

►создание лечебно-охранительного режима;

►быстрое и бережное родоразрешение;

►восстановление функций жизненно важных органов (инфузионно-транс-фузионная терапия, гипотензивная терапия, нормализация реологических и гемостазиологических свойств крови, восстановление структурно-функциональных свойств клеточных мембран и клеточного метаболизма).

Получить полный эффект от лечения, особенно при тяжелых формах ПЭ, не представляется возможным.

Лечебно-охранительный режим создают с помощью седативной и психотропной терапии. У беременных с гестационной АГ и умеренной ПЭ предпочтение следует отдавать седативным средствам растительного происхождения - валерианы лекарственной корневища с корнями (Валериана♠) по 1 таблетке 3 раза в день, пустырника травы экстракт (Пустырника экстракт♠) по 20 капель 3 раза в день; в сочетании с траквилизаторами - диазепам по 5-15 мг/сут, хлордиазепоксид (Элениум♠) по 10-30 мг/сут.

При тяжелой ПЭ все манипуляции проводят на фоне транквилизаторов и нейролептиков: диазепам (Реланиум♠) 0,5% 2,0 мл, дроперидол 0,25% 2,0-4,0 мл внутримышечно или внутривенно.

Большое значение в лечении ПЭ имеет магнезиальная терапия (профилактика судорожных приступов). Магния сульфат подавляет выделение нервными окончаниями ацетилхолина и катехоламинов, уменьшает возбудимость и сократимость гладких мышц. За счет этого он обладает легким наркотическим, гипотензивным, мочегонным, противосудорожным действием, снижает внутричерепное давление. Используют в следующих суточных дозах:

►при умеренной ПЭ - 12-20 г/сут;

►при тяжелой - 25-50 г/сут.

При магнезиальной терапии обязательно проводят мониторинг: дыхания (более 12 в минуту), частоты дыхания (>16 в минуту), сатурации кислорода (95-100%), сухожильных рефлексов, диуреза. При диурезе <100 мл/4 ч необходимо снизить инфузию до 0,15 г/ч. В течение первых 20 мин вводят 4-6 г магния сульфата. Поддерживающая доза составляет 1-2 г/ч. При передозировке препарата (снижение коленного рефлекса) показано внутривенное введение 10% раствора кальция хлорида.

Антигипертензивная терапия должна отвечать следующим требованиям:

►безопасность препарата для плода;

►назначение препаратов с учетом звеньев патогенеза ПЭ;

305

► препарат не должен существенно влиять на течение беременностии родов. При гипотензивной терапии целевой (безопасный для матери и плода) уровень АД: систолическое АД - 130-150 мм рт.ст., диастолическое АД - 80-95 мм рт.ст. При умеренной ПЭ используют монотерапию, при тяжелой - многокомпонентную терапию.

В настоящее время рекомендуются:

►антагонисты кальция нифедипин по 10 мг 2 раза в сутки, верапамил по 80 мг 3 раза в сутки, амлодипин (Норваск♠) по 5 мг 1 раз в сутки;

►стимуляторы центральных α2-адренорецепторов: метилдопа (Допе-гит♠) по 250 мг 2-3 раза в сутки;

►β-адреноблокаторы: бисопролол (Конкор♠), бетаксолол (Локрен♠) по 10 мг/сут, атенолол по 100 мг 1 раз в сутки, лабеталол до 300 мг/сут;

►периферические вазодилататоры: гидралазин по 10-25 мг 3 раза в сутки, натрия нитропруссид по 50-100 мкг.

При гестационной артериальной гипертензии используется монотерапия (препараты выбора - стимуляторы центральных α2-адренорецепторов). При умеренной ПЭ - комплексная терапия в течение 5-7 дней с последующим переходом на монотерапию.

Инфузионно-трансфузионная терапия проводится для нормализации ОЦК, коллоидноосмотического давления плазмы, реологических и гемостазиоло-гических свойств крови, макро- и микрогемодинамики.

В настоящее время основной принцип инфузионной терапии заключается в ограничении объема жидкости (не более 1,0 л); преимущество отдают кристаллоидам из-за меньшего количества осложнений (нефроз, гипергидроз, отек легких). Инфузионную нагрузку в пределах 1,0-1,5 л используют при регионарной анестезии, олигурии, обусловленной снижением ОЦК, гемоконцентрации (Ht ≥40%). Инфузионную терапию следует проводить под контролем диуреза, ЦВД, содержанием белка в крови и показателей гемостаза. Показания для введения коллоидов: кровотечение и гиповолемический шок. При показаниях к введению коллоидов используют альбумин человека, особенно при снижении его содержания в крови матери ≤25 г/л. При гипокоагу-ляции вводят свежезамороженную плазму (СЗП).

Показанием к введению диуретиков в основном бывает отек легких.

Нормализация реологических и гемостазиологических свойств крови проводится с помощью дезагрегантов: пентоксифиллина (Трентал♠), дипиридамола (Курантил♠), ацетилсалициловой кислоты (Аспирин♠) и препаратов низкомолекулярного гепарина: надропарина кальция (Фраксипарин♠), эноксапарина натрия (Клексан♠). Лечебные дозы подбирают индивидуально в зависимости от массы тела и показателей системы гемостаза. Противопоказания - выраженная АГ и тромбоцитопения (угроза кровоизлияния).

Профилактика РДС плода проводится глюкокортикоидами перед родораз-решением в сроки беременности меньше 34 нед. Терапия включает бетамета-зон или дексаметазон по 12 мг внутримышечно с интервалом 24 ч или по 8 мг внутримышечно трижды за 24 ч.

Большое значение в настоящее время приобретают эфферентные методы лечения (экстракорпоральные методы детоксикации и дегидратации - плаз-маферез и ультрафильтрация).

306

Рекомендовано к покупке и прочтению разделом по акушерству сайта https://meduniver.com/

Показаниями к эфферентным методам лечения служат раннее начало и длительное течение гипертензионных расстройств; тяжелая ПЭ в анамнезе (превентивная детоксикация). Показания после родоразрешения:

►ПЭ, эклампсия;

►острая почечная недостаточность (в сочетании с гемодиализом);

►HELLP-синдром;

►острый жировой гепатоз;

►ДВС-синдром.

Терапия ПЭ проводится под строгим лабораторно-инструментальным контролем:

►ЦВД (в пределах 5-10 см вод.ст.);

►диурез (не менее 35 мл/ч);

►концентрационные показатели крови (Hb не менее 70 г/л, тромбоциты не менее 100×109/л);

►биохимические показатели крови (общий белок не менее 60 г/л, трансамина-зы - АСТ, АЛТ, общий билирубин, креатинин, остаточный азот, мочевина);

►допплерометрическое исследование маточно-плацентарного кровотока (СДО в маточных артериях не более 2,4, в спиральных артериях - не более 1,85);

►допплерометрическое исследование кровотока в почечных сосудах (СДО в почечных артериях не более 2,3);

►допплерометрическое исследование церебрального кровотока (пульсаци-онный индекс во внутренней сонной артерии - не более 1,2).

Степень тяжести ПЭ на фоне лечения необходимо оценивать каждые 2-3 дня при гестационной АГ, каждый день - при средней и каждые 2 ч - при тяжелой. Сроки лечения ПЭ должны быть ограничены. При гестацион-ной АГ максимально допустимо лечение в течение 10 дней, при ПЭ средней степени - 5-6 дней, тяжелой степени - 6-24 ч. При неэффективности проводимой комплексной терапии в течение указанных сроков, а также нарастании симптомов ПЭ необходимо решать вопрос о досрочном родоразрешении. При этом нельзя забывать всем известное выражение Ф. Ариаса: «Пытаясь справиться с осложнившимся течением заболевания с помощью гипотензивных препаратов и не проводя родоразрешения, врач создает все условия для тяжелейших последствий как для матери, так и плода».

Лечение тяжелых форм ПЭ, эклампсии начинают там, где врач впервые увидел пациентку. В стационаре лечение назначают совместно с анестезиологом-реаниматологом. Беременную госпитализируют в палату интенсивной терапии.

Мероприятия при поступлении беременной в родильный дом для профилактики судорожного приступа:

►венозный доступ за счет катетеризации периферической вены катетером не менее 18 G;

►введение нагрузочной дозы магния сульфата в количестве 4-6 г (20 мл 25% раствора) за 10-15 мин с поддерживающей инфузией 1-3 г/ч;

►антигипертензивная терапия (нифедипин).

307

Кроме того, необходимо обеспечить мониторный контроль показателей гемодинамики (АД, пульс), сатурации кислорода. Проводится катетеризация мочевого пузыря для оценки протеинурии и почасового диуреза, берутся клинический и биохимический анализы крови, коагулограмма, тромбоэластограм-ма, проводятся ЭКГ, УЗИ и допплерометрия для оценки состояния плода, КТГ.

Если терапия эффективна, приступ эклампсии предотвращен, приступают к лечению, направленному на восстановление функции жизненно важных органов и родоразрешение с предварительной подготовкой.

Купирование приступа эклампсии. При оказании помощи во время судорожного приступа на первом этапе решается единая задача: восстановление дыхания и купирование припадка эклампсии. На втором этапе - восстановление функции ЦНС, почек, печени и родоразрешение с минимальными осложнениями для матери и ребенка.

В момент припадка, который продолжается 1-3 мин, следует предотвратить получение женщиной травм, удерживая ее в кровати. Целесообразно положение на левом боку или использование валика под правой ягодицей, смещение матки влево. Для профилактики аспирационного синдрома осуществляют давление на перстневидный хрящ. В предсудорожном периоде или при судорогах следует предотвратить западение языка, ввести ротоглоточный воздуховод в ротовую полость. Если это не удалось, то по возможности открыть рот, выдвинуть вперед нижнюю челюсть (во время припадка крайне затруднительно) и одновременно эвакуировать содержимое полости рта. Если во время судорог сделать это не удалось, это делают сразу после припадка. При сохраненном спонтанном дыхании через ротоглоточный воздуховод ингалируют кислород. При дыхательной недостаточности используют принудительную вентиляцию носолицевой маской с подачей 100% кислорода в режиме постоянного давления в конце выдоха.

Одновременно с мероприятиями по восстановлению дыхания после катетеризации периферической вены вводят магния сульфат (4 г за 5 мин) с последующей поддерживающей терапией (1-2 г/ч). Если судорожная готовность или судороги сохраняются, дополнительно вводят 2 г магния сульфата или/и 20 мг диазепама внутривенно медленно. При отсутствии эффекта применяют общие анестетики, миорелаксанты с переводом больной на ИВЛ.

ИВЛ также показана при:

►дыхательной недостаточности;

►отсутствии сознания после приступа эклампсии (кома);

►кровоизлиянии в мозг;

►аспирации;

►отеке легких;

►полиорганной недостаточности.

Антигипертензивную и инфузионную терапию назначают по принципам, описанным выше. Лечение беременных при тяжелых формах заболевания предусматривает подготовку к родоразрешению. Терапия продолжается во время родоразрешения и после родов. В послеродовом периоде магния сульфат вводят не менее 24-48 ч после родоразрешения или приступа эклампсии. Лечение осложнений эклампсии осуществляют анестезиологиреаниматологи.

308

Рекомендовано к покупке и прочтению разделом по акушерству сайта https://meduniver.com/

15.5. Основные принципы родоразрешения

При сроках беременности до 30-32 нед и отсутствии угрожающих жизни состояний (кровоизлияние в мозг, ДВС-синдром, кровотечение, ПЭ, эклампсия) возможно пролонгировать беременность до 48 ч для стабилизации состояния беременной и подготовки легких плода (введение дексаметазона или бетаметазона). При сроках беременности более 34 нед или наличии осложнений показано срочное родоразрешение, преимущественно оперативным путем. Метод анестезии зависит от состояния гемостаза. При гипокоагуля-ции [число тромбоцитов менее 75×109/л, концентрации фибриногена менее 1 г/л, повышение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) более чем в 1,5 раза] операцию КС выполняют под общей анестезией.

Роды через естественные родовые пути при ПЭ допустимы при следующих условиях:

►отеках беременных и гестационной АГ;

►отсутствии акушерской и экстрагенитальной патологии;

►положительном эффекте от лечения, подтвержденном лабораторно-ин-струментальными методами исследования;

►положительном диурезе;

►отсутствии ПН;

►зрелой шейке матки;

►головном предлежании плода;

►возможности обезболивания - эпидуральной анестезии в родах.

При возможности ведения родов через естественные родовые пути для подготовки шейки матки необходимо применять содержащие Простагландин♠ гели. При подготовленной шейке матки производится амниотомия с последующим родовозбуждением. При родоразрешении через естественные родовые пути проводится поэтапная длительная аналгезия, включая эпидуральную анестезию. С целью профилактики слабости родовой деятельности во II периоде родов возможно использование окситоцина. В конце II периода родов выполняют перинеотомию или эпизиотомию. При слабости родовой деятельности активация окситоцином и ее длительность зависит от состояния пациентки и плода. При ухудшении состояния в родах в I и II периодах при головке плода, находящейся в широкой части полости таза, показано КС; при головке плода в узкой части полости таза применяют акушерские щипцы или ВЭП.

В конце II периода родов осуществляют профилактику кровотечения: ок-ситоцин по 5 МЕ или карбетоцин по 100 мкг внутривенно. Аналогичную профилактику применяют и после извлечения ребенка во время КС.

После родов по показаниям проводят дополнительное обследование (КТ, МРТ, УЗИ), продолжают лечение ПЭ (магния сульфат до 48 ч, антигипертен-зивные препараты, инфузионная терапия, низкомолекулярные гепарины).

В настоящее время значительно расширены показания к родоразрешению путем операции КС. Показания к досрочному родоразрешению путем операции КС при ПЭ:

►ПЭ тяжелой степени при отсутствии эффекта от интенсивной терапии в течение 2 ч;

►ПЭ умеренной степени при отсутствии эффекта от лечения в течение 5 сут;

309