- •Понятие, задачи, предмет, метод, содержание и компетенции дисциплины «Ветеринарная генетика и биостатистика».

- •История развития генетики, вклад в науку отечественных ученых.

- •Методы исследований в генетике, её связь с другими науками.

- •Достижения генетики и её роль в решении практических задач народного хозяйства.

- •Строение клетки животных. Функции органоидов цитоплазмы и ядра.

- •Морфология хромосом. Кариотипы диких и промысловых животных.

- •Образование половых клеток животных. Особенности мужских и женских гамет.

- •Характеристика мейоза.

- •Оплодотворение у животных. Генетическая сущность оплодотворения.

- •2. Молекулярные основы наследственности.

- •2.1 Строение днк и её синтез в клетках.

- •2.2 Строение рнк и ее синтез.

- •2.3 Регуляция генной экспрессии у эукариот. Современные представления о гене как единице наследственности.

- •2.5 Генетический код и его свойства: триплетность, неперекрываемость, вырожденность и универсальность. Коллинеарность гена и кодируемого им белка.

- •2.6 Регуляция активности генов у прокариот. Теория ф. Жакоба и ж. Моно о механизме регуляции действия генов. Адаптивный синтез ферментов. Оперон.

- •2.7 Структурные и регуляторные гены у прокариот. Негативная и позитивная индукция и репрессия генной активности у прокариот.

- •2.8 Общая характеристика онтогенеза. Влияние генов и среды на развитие признаков. Биогенетический закон Мюллера-Геккеля.

- •2.9 Роль генетической информации матери на начальных стадиях развития зиготы.

- •2.10 Критические периоды в онтогенезе животных.

- •2.11 Регуляция синтеза белков в процессе онтогенеза. Пенетрантность и экспрессивность генов.

- •3.1 Особенности гибридологического метода, разработанного Менделем. Генетическая символика

- •3.2 Действия законов Менделя в моногибридных скрещиваниях при полном и неполном доминировании

- •3.3. Действия законов Менделя при дигибридных скрещиваниях

- •3.4 Аллельные гены и аллеломорфные признаки. Анализирующее скрещивание и его применение

- •3.5. Типы взаимодействия неаллельных генов. Характеристика комплементарного взаимодействия и эпистаза.

- •3.6. Полимерное взаимодействие генов и его роль в формировании качественных и количественных признаков

- •3.7. Особенности сцепленного наследования генов

- •3.8 Кроссинговер как основа неполного сцепления генов. Расчет расстояния между генами

- •4.2 Полиплоидия у растений и животных

- •4.3.Гетероплоидия и хромосомные перестройки

- •4.4.Сущность генных мутаций и причины их возникновения

- •4.5 Процесс возникновения мутаций. Репарация мутаций

- •4.6 Понятие о биометрии и основных ее направлений

- •4.8 Показатели, характеризующие степень изменчивости признака у животных

- •4.9 Типы распределения варьирующих признаков (нормальное, биномиальное, асимметрическое, эксцессивное, трансгрессивное)

- •4.10 Определение статистических ошибок и достоверности разности между средними двух выборок

- •4.11 Использование критерия хи-квадрат

- •4.12 Биометрические показатели связи между признаками. Свойства коэффициента корреляции.

- •4.13 Основы регрессионного анализа

- •4.14 Основы дисперсионного анализа

- •4.15 Взаимодействие генотипа и среды. Влияние на коэффициент наследуемости (h2) и повторяемости (rw) генотипических и паратипических факторов.

- •5.1 Использование биотехнологии в ветеренарии

- •5.2 Использование биотехнологии

- •5.3 Строение вирусов и бактерий.

- •5.4 Обмен генетическим материалом у прокариот: конъюгация, трансдукции, трансфрмация.

- •5.5 Биотехнология. Цели и задачи.

- •5.6 Генная инженерия. Получение генов путем синтеза – химического и ферментативного. Ферменты – главные инструменты генетической инженерии (обратная транскриптаза, рестриктирующая эндонуклеаза и др.)

- •5.7 Рекомбинантные днк. Переносчики генетической информации (векторы).

- •5.8 Клеточная инженерия. Культивирование клеток. Гибридизация соматических клеток.

- •5.9 Гибридомная технология получения моноклональных антител.

- •5. Основы иммуногенетики и биотехнологии

- •6. Генетика популяций.

- •6.1 Видообразование. Популяция как единица эволюции.

- •6.3 Особенности популяций и чистых линий. Эффективность отбор в популяциях и чистых линиях.

- •6.4 Структура свободного размножающихся популяций. Формула Харди Вайнберга и ее использование в селекции.

- •6.5 Изменение структуры популяций при отборе

- •6.6 Изменение структуры популяций в процессе мутаций и при миграции животных

- •6.7 Изменение структуры популяций при скрещиваниях и инбридинге

- •6.8 Генетические основы инбридинга и инбредной депрессии. Влияние инбридинга на структуру популяций.

- •6.9 Гетерозис и его генетические причины. Особенности проявления гетерозиса при различных вариантах скрещивания.

5.3 Строение вирусов и бактерий.

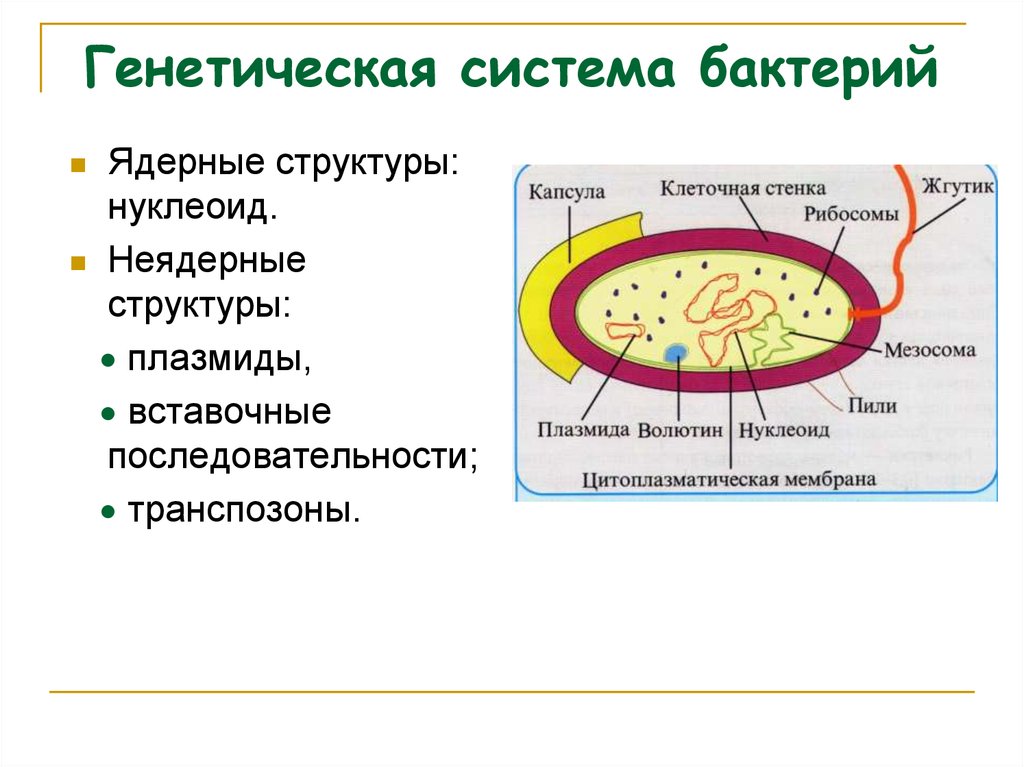

Бактерии. Клетки бактерий окружены оболочкой, внутри которой находится цитоплазма, ядерный аппарат, рибосомы, ферменты и другие включения. У них отст митохондрии, аппарат Гольджи и эндоплазматическая сеть. В центральной части цитоплазмы расположены ядерный аппарат – нуклеоид и плазмиды. Ядро называется нуклеоидом, оно (в отличие от эукариот) не изолировано от цитоплазмы мембраной и представлено одной очень длинной молекулой ДНК (хромосомой). Плазмиды представляют собой кольцевые молекулы ДНК, обладают свойствами репликона – могут реплицироваться с помощью ферментов клетки бактерии независимо от основной хромосомы. Плазмида включает последовательность из одного или нескольких генов. Плазмиды реплицируются в цитоплазме автономно и передаются при делении дочерним клеткам.

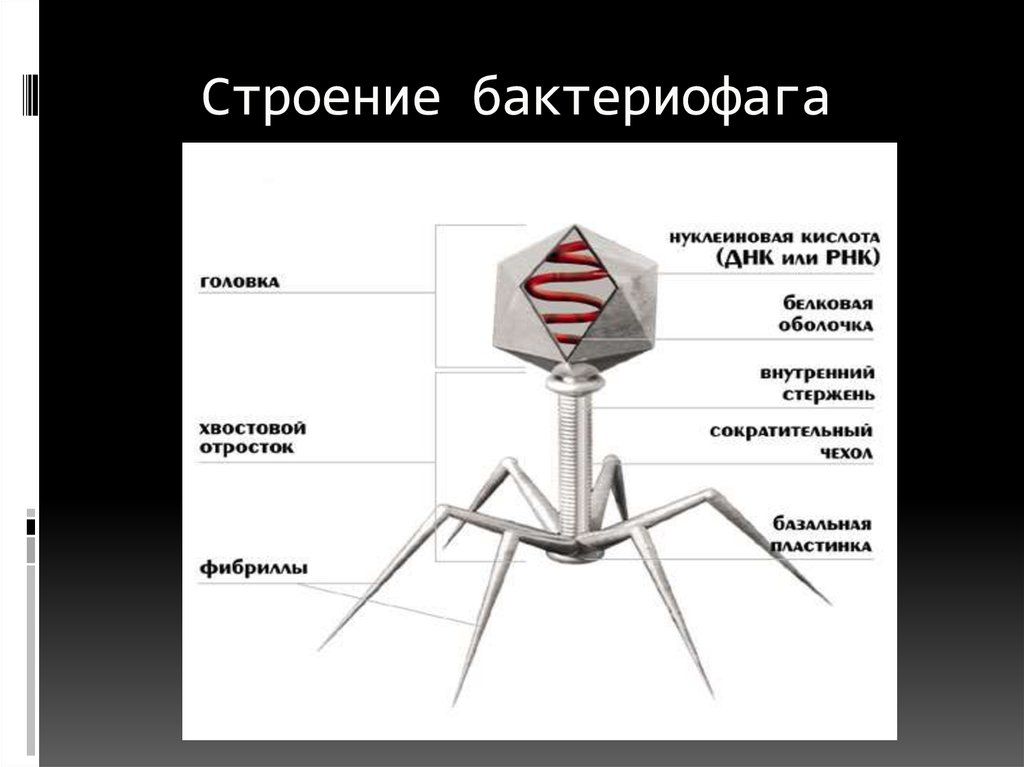

Вирусы. Частицы вирусов очень малы (от 20 до 450 нм). Имеют палочковидную, шарообразную, в большинстве случаев многогранную форму. Вирусная частица содержит одну из нуклеиновых кислот (ДНК или РНК), которая окружена белковой оболочкой (капсидом). Геном вирусов представлен одной из возможных форм нуклеиновых кислот: двухцепочной или одноцепочной ДНК, одноцепочной или двухцепочной РНК. Молекулы нуклеиновых кислот могут быть линейными и кольцевыми. Лучше всего исследованы вирусы бактериофаги. В головке плотно упакована ДНК, окруженная белковой оболочкой. Хвостовой отросток состоит из полого стержня диаметром около 2,5нм, окруженного чехлом, способным к сокращению. Один конец стержня прикреплен к головке, другой – к шестиугольной базальной пластинке, от которой отходят зубцы с длинными нитями на концах. У Т-четных фагов ДНК включает примерно 200т. пар нуклеотидов, образующих около100 генов. Ее длина 34 мкм, что в сотни раз превышает длину головки. Размер фага с конца хвостового отростка до вершины головки равен около 200нм, ширина головки 50-60нм.

5.4 Обмен генетическим материалом у прокариот: конъюгация, трансдукции, трансфрмация.

Трансформация- изменение наследственных свойств клетки в результате проникновения или искусственного привнесения в нее чужеродной ДНК. Природу трансформирующего фактора установили Эвери, Мак-Леод в 1944. Трансформировать удается только те бактерии, в клетки которых может проникнуть высокомолекулярная, двухцепочечная (интактная) ДНК. Способность поглощать ДНК – компетенция, и зависит от физиологического состояния клетки. ДНК может поглощаться в определенную короткую фазу изменения клеточной поверхности. С помощью ДНК могут передаваться такие признаки как: капсулообразование, синтез в-в, ферментативная активность, устойчивость к ядам, антибиотикам.. Любая ДНК может проникнуть в компетентную клетку, но рекомбинация роисходит только ДНК родственного вида. Конъюгация- перенос генетического материала путем прямого контакта между 2 клетками. Исследовали Ледерберг и Татум в 1946 на мутантах Кишечной палочки. Один мутант уждался в аминокислотах А и В, но был способен синтезировать Си Д, второй был ему компетентен ( А-В-С+Д+). Эти мутанты не росли и не образовывали колоний на минимальной, питательной среде, но если внести на нее суспензию обоих мутантов, то колонии появлялись. Клетки этих колоний обладали наследственной способностью синтезировать все аминокислоты (А+В+С+Д+).Здесь предпосылкой рекомбинации служит конъюгация. При исследовании бактерий выяснили, что способность клетки быть донором связана с наличием фактора F ( F +клетки, не содержащие фактора – F- и может функционировать, как реципиент) – плазмида, кольцевая, двухцепочечная молекула ДНК. Т.о. клетки реципиенты в результате конъюгации становятся донорами, а хромосомные признаки не передаются. F-плазмида обуславливает образование на клетке половых фимбрий/ F-пили, которые служат для узнавания при контакте м/у клеткой донором и клеткой реципиентом и делают возможным образование мостика, по которому ДНК переходит в клетку. Конъюгация распространена у энтеробактерий, прокариот. Трансдукция - пассивный перенос бактериальных генов из одной клетки в другую частицами бактериофага, что приводит к изменению наследственных свойств клетки. Различают 2 вида трансдукции: а) Неспецифический - при котором может быть перенесен любой фрагмент ДНК хозяина (ДНК клетки хозяина включается в частицу фага/ к его собственному гену/ вместо него) ; б) Специфический – может быть перенесен строго определенный фрагмент ДНК некоторые гены фага заменяются генами хозяина). В обоих случаях фаги дефектны, т.е. теряют способность лизировать клетку.