- •1. Предмет, методы и средства аналитической химии. Значение аналитической химии в науке, экономике и других сферах. Основные аналитические проблемы.

- •2. Методы пробоотбора и пробоподготовки основных объектов анализа. Методы отбора и идентификации химических соединений.

- •3. Кислотно-основное равновесие. Основы теории сильных электролитов. Активность, коэффициент активности, ионная сила растворов.

- •5. Равновесия и расчёт рН в растворах кислот, в растворах оснований, в растворах амфолитов.

- •9. Основные методы разделения и концентрирования, их выбор и оценка. Реагенты-осадители общего назначения, групповые, избирательные и специфические.

- •14. Осаждение и соосаждение. Неорганические и органические осадители.

- •16. Количественный химический анализ: цели и задачи, классификация методов.

- •18. Общая схема аналитического определения по методу осаждения. Осаждаемая и гравиметрическая формы, требования к ним. Неорганические и органические осадители, требования к ним.

- •19. Кристаллические и аморфные осадки, механизм их образования. Соосаждение, его роль в химическом анализе. Типы соосаждения, способы уменьшения соосаждения и очистки осадков от соосаждённых примесей.

- •20. Сущность титриметрического анализа. Основные понятия.

- •21. Виды титриметрических определений и их характеристика

- •22. Классификация титриметрических методов по типу реакции. Способы приготовления титрованных растворов.

- •23. Метод кислотно-основного титрования: сущность, общая характеристика, случаи титрования, кривые титрования.

- •Требования к осадительному титрованию

- •Кривая осадительного титрования

- •Виды осадительного титрования

- •28. Общая характеристика физико-химических и физических методов анализа. Современное состояние. Применение для анализа биологических и медицинских объектов.

- •29. Классификация и общая характеристика оптических методов анализа.

- •30. Классификация и общая характеристика электрохимических методов анализа.

- •31.Основные понятия термодинамики

- •32. Первое начало термодинамики.

- •33. Приложения первого начала термодинамики. Закон Гесса. Зависимость теплового эффекта химической реакции от температуры.

- •34. Второе начало термодинамики. Энтропия. Статистическая интерпритация энтропии.

- •35. Третье начало термодинамики. Термодинамические потенциалы.

- •36. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на химическое равновесие. Фазовые равновесия.

- •37. Скорость химической реакции. Кинетическое уравнение химической реакции.

- •38. Порядок реакций. Молекулярность элементарных реакций.

- •39. Сложные реакции. Классифиация сложных реакций.

- •2.1.8 Классификация сложных реакций

- •44. Каталитические процессы. Гомогенный и гетерогенный катализ. Автокатализ. Ферментативный катализ.

- •45. Краткие сведения о развитии электрохимии. Окислительно-восстановительные реакции. Роль электрохимических процессов в обработке металлов и других технологиях

- •46. Равновесные явления в растворах электролитов. Основные положения теории электролитической диссоциации с.Аррениуса.

14. Осаждение и соосаждение. Неорганические и органические осадители.

Химическое фракционное осаждение применяют для разделения смесей ионов, образующих однотипные соли различной растворимости, такие как сульфаты и хроматы бария и кальция, сульфиды ряда металлов (при определенном pH раствора).

Для разделения смесей катионов применяют как неорганические, так и органические реагенты. Органические осадители имеют преимущества перед неорганическими: низкая растворимость в воде образующихся осадков; меньшая степень соосаждения посторонних элементов; легкая фильтруемость осадков; высокая специфичность.

При выделении определяемого элемента в виде труднорастворимого соединения в осадок обычно переходят в большем или меньшем количестве компоненты, которые в данных условиях сами по себе не осаждаются. Это явление называется соосаждением, его применяют для концентрирования ионов.

Соосаждение — один из наиболее легковыполнимых и эффективных методов концентрирования. В раствор, содержащий следовые количества определяемого иона, вводят катион (или анион), который осаждают подходящим реактивом в виде малорастворимого соединения.

Органические осадители: диметилглиоксим, 8-оксихинолин, щавелевая кислота, a-нитрозо-b-нафтол и др. Неорганические осадители: щелочи, аммиак, сульфиды, сильные кислоты и др. ... Растворимость осадков с органическими осадителями меньше. Осадки с органическими реагентами являются кристаллическими.

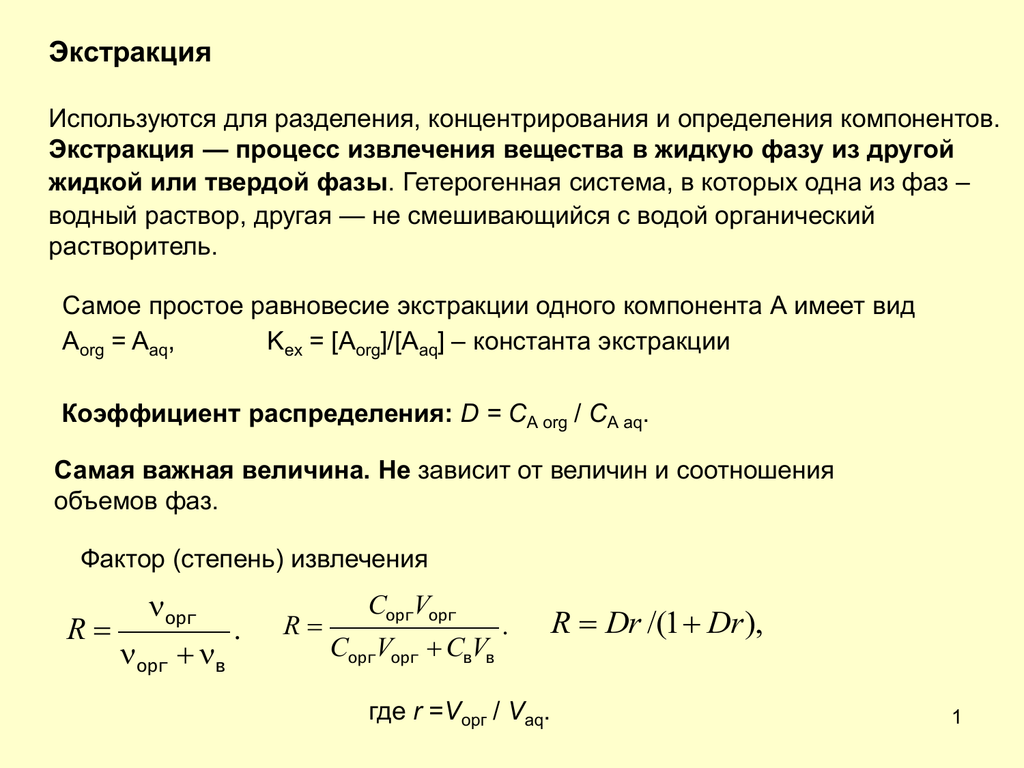

15. Экстракция. Сущность метода. Закон распределения. Константа распределения. Константа экстракции. Коэффициент распределения. Степень извлечения. Примеры разделения биологических объектов методом экстракции.

Экстра́кция (от лат. extraho — извлекаю) — это извлечение вещества из раствора или сухой смеси с помощью растворителя (экстраге́нта), практически не смешивающегося с исходной смесью.

Экстракционный метод заключается в том, что водный раствор солей металлов приводится в тесное соприкосновение с несмешивающейся с водой органической жидкостью, которая избирательно извлекает металлы из исходного раствора.

Если какое-либо вещество растворимо в двух несмешивающихся жидкостях, то при его растворении в смеси двух таких жидкостей оно само распределяется между ними. Отношение, в котором происходит это распределение, определяется законом распределения.

Главной характеристикой любого экстракционного процесса, является коэффициент распределения (D). Коэффициент распределения определяется отношением концентрации экстрагирующегося вещества в органической фазе к концентрации вещества в водной фазе после того, как наступило равновесие, т. е. D = Cорг / Сводн.

Степень экстракции (процент экстракции) — это отношение количества экстрагированного вещества к общему (начальному) количеству этого вещества в водном растворе:

![]()

где R — степень экстракции вещества, %; А — количество вещества, которое экстрагировалось органическим растворителем; N — общее (начальное) количество вещества в водном растворе.

16. Количественный химический анализ: цели и задачи, классификация методов.

Количественный анализ выражается последовательностью экспериментальных методов, определяющих в образце исследуемого материала содержание (концентрации) отдельных составляющих и примесей. Его задача – определить количественное соотношение химсоединений, ионов, элементов, составляющих образцы исследуемых веществ . Цель - Количественный анализ предназначен для установления количественного состава компонентов в анализируемой пробе.

Качественный и количественный анализ являются разделами аналитической химии.

Методы количественного анализа подразделяют на: физические; химические (классические); физико-химические

Химические – это

· Гравиметрический (весовой). Заключается в точном (строгом) определении массы анализируемого компонента в исследуемом веществе. Титриметрический (объемный). Количественный состав исследуемой пробы определяют путем строгих измерений объема

реагента известной концентрации (титранта), который взаимодействует в эквивалентных количествах с определяемым веществом.

· Газовый анализ. Базируется на измерении объема газа, который образуется или поглощается в результате химической реакции.

Физический метод

· Рефрактометрию (измерение величин показателя преломления).

· Поляриметрию (измерение величин оптического вращения).

· Флуориметрию (определение интенсивности флуоресценции) и другие

Физико-химические методы Задачи количественного анализа – измерение величин физических параметров исследуемой системы, которые появляются или изменяются в результате проведения химических реакций. Эти методы характеризуются низким пределом обнаружения и скоростью исполнения, требуют применения определенных приборов.

17. Гравиметрический метод анализа. Сущность и основные операции метода. Классификация гравиметрических методов анализа. Аналитические возможности, достоинства и недостатки гравиметрического метода анализа.

Гравиметрический анализ – вид количественного анализа, в ходе которого определение содержания анализируемого вещества проводится путём взвешивания

Методы гравиметрического анализа:

1. Метод выделения

2. Метод осаждения

3. Метод отгонки

Гравиметрический анализ методом осаждения включает в себя следующие основные операции:

·взятие навески и её растворение;

·перевод определяемого вещества в осаждаемую форму (осаждение);

·фильтрование и промывание осадка;

·перевод осадка в весовую форму (высушивание и/или прокаливание);

·взвешивание;

·расчет результатов анализа.

Применение гравиметрического метода анализа:

– определение гигроскопической влаги;

– установление химического состава многих веществ;

– определение атомных масс элементов;

– арбитражные анализы.

Достоинства метода:

– высокая точность;

– простота (метод не требует сложной аппаратуры и специальных знаний),

– доступность (возможность проведения анализа практически в любой химической лаборатории). Недостатки гравиметрического метода:

– длительность (от нескольких часов до нескольких суток).

– трудоемкость (необходимость выполнения многих операций)

– низкая чувствительность (трудно определять малые количества вещества).