- •1. Немедленный тип

- •2. Промежуточный тип при участии раас

- •3. Долговременный механизм

- •3. Острый коронарный синдром: патогенез, диагностика, врачебная тактика в зависимости от формы острого коронарного синдрома

- •Классификация митрального стеноза по степени тяжести.

- •10. Инфекционный эндокардит. Определение. Предрасполагающие факторы. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Критерии диагностики. Принципы лечения.

- •1.Повреждение эндокарда. В каких ситуациях оно происходит?

- •2. Бактериемия.

- •3. Некардиальные симптомы

- •1. Положительные результаты посева крови:

- •2. Эхокардиографические признаки поражения эндокарда:

- •14. Суправентрикулярная экстрасистолия: Определение. Механизмы возникновения, диагностика, лечение.

- •15. Желудочковая экстрасистолия: Определение, механизмы возникновения, диагностика, классификация, лечение.

- •17. Гипертрофическая кардиомиопатия. Определение. Нарушение внутрисердечной гемодинамики. Клиническая картина. Диагностика. Лечение.

- •2) Специфичные для хсн (по клин рекам):

- •3) Неспецифические:

- •4) Объективно:

- •Характерные жалобы

- •I. Модификация образа жизни больного;

- •II. Контроль этиологических причин развития хсн и профилактика декомпенсации

- •III. Собственно лечение сердечной недостаточности.

- •19. Неотложные состояния в кардиологии: отек легких, сердечная астма. Этиология, патогенез, клиническая картина, лечение

- •20. Гипертонический криз: классификация, клиническая картина, лечение

- •1) Наличие осложнений:

- •2) В зависимости от поражения органов-мишеней (aha/acc)

- •3) Тип гемодинамики (а. П. Голиков)

- •4) Клинические проявления (а.Л. Мясников)

- •5) Клинические проявления (м. С. Кушаковский)

- •6) Патогенез (н. А. Ратнер)

- •7) Клинические проявления (с. Г. Моисеев)

- •8) Клинические проявления (е. В. Эрина)

- •21. Бронхиальная астма. Определение. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиническая картина. Основные методы диагностики. Лечение. Осложнения (астматический статус). Лечение астматического статуса.

- •3. Классификация бронхиальной астмы по контролю заболевания

- •23. Пневмония. Определение. Этиология. Классификация. Патогенез пневмонии. Клиническая картина. Лабораторная и инструментальная диагностика пневмонии. Лечение. Принципы антибактериальной терапии.

- •24. Легочная гипертензия. Тромбоэмболия легочной артерии. Патогенез гемодинамических расстройств. Клинические проявления. Диагностика. Лечение.

- •1. По этиологии и патогенезу:

- •4 Стадии печеночной энцефалопатии:

- •29. Неалкогольная жировая болезнь печени. Определение. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Диагностика. Лечение

- •31. Хронический гломерулонефрит. Определение. Этиология, патогенез. Классификация. Основные клинические проявления. Методы обследования. Принципы терапии, прогноз.

- •32. Хронический пиелонефрит. Определение. Актуальность темы. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Методы диагностики. Лечение. Прогноз, профилактика.

- •33. Интерстициальный нефрит. Определение. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Диагностика. Лечение.

- •34. Острое повреждение почек. Определение. Понятие преренальной, ренальной, постренальной острой почечной недостаточности. Клиническая картина. Диагностика. Лечение.

- •35. Анемии. Определение. Классификация анемий

- •36. Железодефицитная анемия. Понятие. Распространенность. Роль железа в организме. Этиология и патогенез. Клиническая картина. Диагностика железодефицитной анемии. Лечение. Прогноз и профилактика.

- •Этиология.

- •Механизмы нарушения кроветворения.

- •Классификация.

- •Основные клинические синдромы.

- •Критерии диагностики острых лейкозов.

- •Принципы терапии.

- •Критерии ремиссии.

- •Прогноз.

- •41. Хронический миелолейкоз: определение, этиология, патогенез. Механизмы нарушения кроветворения. Клиническая картина. Лабораторная и инструментальная диагностика. Лечение. Прогноз и профилактика.

- •42. Геморрагические диатезы. Механизмы первичного и вторичного гемостаза. Классификация. Типы кровоточивости и их клинико-лабораторные критерии.

- •43. Понятие о коагулопатии. Гемофилия. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Прогноз. Лечение.

- •44. Тромбоцитопении. Болезнь Верльгофа. Определение. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Диагностика. Лечение.

- •45. Тромбофилии. Классификация (первичные и вторичные тромбофилии). Понятие о первичных тромбофилиях.

- •46. Антифосфолипидный синдром. Определение. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Диагностика. Лечение.

- •47. Подагра. Определение. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Диагностика. Лечение.

- •48. Остеоартрит. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Диагностика. Лечение.

14. Суправентрикулярная экстрасистолия: Определение. Механизмы возникновения, диагностика, лечение.

Экстрасистолия — преждевременное внеочередное возбуждение сердца, обусловленное механизмом повторного входа или повышенной осцилляторной активностью клеточных мембран, возникающими в предсердиях, АВ-соединении или в различных участках проводящей системы желудочков.

Помимо основного определении, считаю нужным, добавить и некоторые другие не менее важные, которые будут полезны для описания ЭКГ с ЭС, вдруг кто-то запамятовал)))

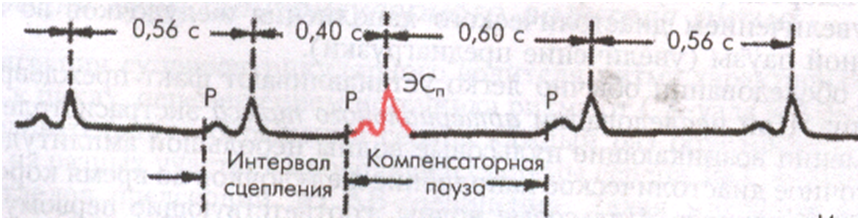

Интервал сцепления – расстояние от предшествующего экстрасистоле очередного цикла P-QRST основного ритма до экстрасистолы.

Компенсаторная пауза – расстояние от ЭС до следующего за ней цикла P-QRST основного ритма.

Неполная компенсаторная пауза – пауза, возникающая чаще всего после предсерной ЭС или ЭС из АВ-соединения (меньше 2 R-R).

Полная компенсаторная пауза – пауза, возникающая обычно после желудочковой ЭС и характеризуется длиной в 2 R-R.

Аллоритмия – правильное чередование ЭС и нормальных сокращений:

· бигимения (чередование ЭС и нормального сокращения 1:1)

· тригемения (чередование ЭС и двух нормальных сокращений 1:2)

· квадригимения и тд.

Монотопные ЭС – ЭС, исходящие из одного эктопического источника (одинаковый интервал сцепления). Политопные ЭС- ЭС, исходящие из разных эктопических очагов (разный ИС).

Мономорфные ЭС – ЭС одинаковой формы. Полиморыные ЭС – ЭС разной формы.

Парная ЭС – 2 идущие подряд ЭС. Групповая ЭС – 3 и более идущие подряд ЭС.

Механизмы

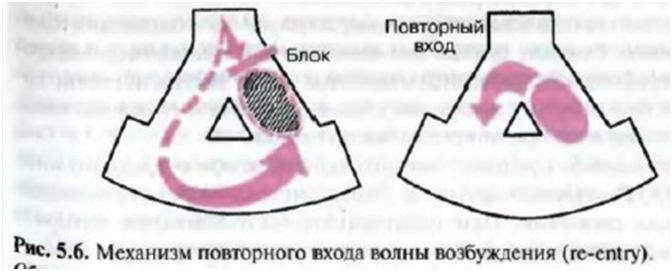

В современной электрокардиологии основным механизмом экстрасистолии считают механизм повторного входа волны возбуждения (re-entry). Сущность этого механизма состоит в следующем.

При развитии в отдельных участках сердечной мышцы ишемии, дистрофии, некроза, кардиосклероза или значительных метаболических нарушений электрические свойства различных участков миокарда и проводящей системы сердца могут существенно отличаться друг от друга. Возникает так называемая электрическая негомогенность сердечной мышцы, которая нередко проявляется неодинаковой скоростью проведения электрического импульса в различных участках сердца и развитием однонаправленных блокад проведений. На рисунке 5.6 заштрихован участок с такой однонаправленной блокадой проведения, который возбуждается не обычным, а окольным путем с большой временной задержкой, когда все остальные участки сердечной мышцы успели не только возбудиться, но и выйти из состояния рефрактерности (невозбудимости).

В этом случае возбуждение этого участка может повторно распространиться на рядом лежащие отделы сердца еще до того, как к ним подойдет вновь очередной импульс из СА-узла. Возникает повторный вход волны возбуждения в те отделы сердца, которые только что вышли из состояния рефрактерности, в результате чего наступает преждевременное внеочередное возбуждение сердца - экстрасистола.

Описывают и некоторые другие механизмы развития экстрасистолии: увеличение амплитуды следовых потенциалов (осцилляции в фазе 4ПД), асинхронную реполяризацию отдельных участков миокарда, также создающую негомогенность электрического состояния миокарда.

Диагностика

Складывается из жалоб, данных анамнеза, объективного смотра, инструментальных метод исследования (ЭКГ, ЭФИ).

Признаки наджелудочковой экстрасистолии

Наджелудочковая экстрасистола возникает на фоне синусового ритма. Признаки на ЭКГ (Рис. 3):

Рис. 3. Наджелудочковая экстрасистола: ЭСп – предсердная экстрасистола

1) преждевременное, т.е. до очередного возбуждения предсердий синусовым импульсом, появление зубцов Р (Рґ);

2) изменение величины и направления вектора преждевременного возбуждения предсердий, т. е. формы и иногда также полярности этих внеочередных зубцов Р, которые вследствие своего эктопического происхождения обозначают как Рґ. Деформация зубцов Р проявляется их зазубренностью, заостренностью, уширением. При коротком интервале сцепления зубец Р накладывается на зубец Т предшествующего желудочкового комплекса, вызывая изменение формы последнего, часто в виде зазубрины. Эта деформация зубца Р иногда столь незначительная, что может не обнаруживаться на ЭКГ в 12 отведениях. Полярность зубца Р зависит от места образования внеочередного импульса в предсердиях. При его образовании в верхней части предсердий волна возбуждения распространяется по ним антеградно и зубец Р положительный. Если эктопический очаг находится в нижней части предсердий, то направление вектора их деполяризации меняется на противоположное, о чем можно судить по обнаружению отрицательных зубцов Р в отведениях II , III , aVF и положительных — в отведении aVR. При локализации эктопического очага в средней части предсердия зубцы Р обычно двухфазные (+ —) или сглаженные;

3) При этом комплекс QRST экстрасистолы не изменен и по своей форме и ширине идентичен таковому при синусовом ритме. Продолжительность интервала Р— Q может быть различной в зависимости от локализации места образования преждевременного предсердного импульса. Чем оно ближе к предсердно-желудочковому узлу, тем интервал Р—Q короче.

4) компенсаторная пауза после суправентрикулярной экстрасистолы, как правило, неполная, так как внеочередной импульс возбуждения предсердий проникает в синусовый узел и разряжает его. При этом интервал Р—Р длиннее, чем интервал Р—Р синусового ритма, за счет времени, которое требуется экстрасистолическому импульсу для прохождения от предсердий до синусового узла и его разрядки. О полноте компенсаторной паузы обычно судят, сравнивая интервал между двумя последовательными зубцами Р синусового ритма, между которыми находится экстрасистола, с удвоенной величиной интервала Р—Р синусового ритма. Если интервал Р — экстрасистола — Р короче двух интервалов Р—Р, компенсаторная пауза считается неполной.

Уточнить диагноз и место возникновения суправентрикулярных экстрасистол позволяет регистрация внутрисердечных потенциалов при электрофизиологическом исследовании (ЭФИ).

Причины: физиологические (вегетативными реакциями, эмоциональным напряжением, курением, злоупотреблением крепким чаем, кофе, алкоголем и т.д.) и патологические (при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, ССС, а также при заболеваниях других систем органов).

Прогноз: Благоприятный при физиологических причинах. Специального лечения не требуется.

Лечение

1. Устранение – провоцирующего фактора – влияние вегетативной нервной системы, лекарственных препаратов, кофе, алкоголя, электролитного дисбаланса, гормональных нарушений.

2. При функциональной ЭС – специфическое лечение не требуется.

3. При выраженной картине – бета-блокаторы или антагонистов кальция.

4. У лиц с очень частыми идиопатическими ЭС (аномалии проводящей системы) возможно применение радиочастотной катетерной деструкции эктопического очага.