- •Вопросы по неврологии 1. Кровоснабжение головного мозга. Ангиотопическая диагностика нарушений мозгового кровообращения в бассейне внутренней сонной артерии и ее ветвях.

- •2. Кровоснабжение головного мозга. Ангиотопическая диагностика нарушений мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне. БАРАНОВ

- •Задняя мозговая артерия:

- •3. Кровоснабжение головного мозга. Виллизиев круг, анатомия и клиническое значение системы анастомозов на основании головного мозга. Дазиев (3,28,53,78)

- •4. Цереброваскулярные заболевания. Эпидемиология, социальная значимость. Классификация. Церебральные инсульты. Классификация и определения. Формулировка диагноза по МКБ.

- •5. Преходящие нарушения мозгового кровообращения. Классификация. Транзиторная ишемическая атака. Этиология, патогенез, клиника, диагностика.

- •6. Транзиторная ишемическая атака. Определение, тактика ведения пациента (догоспитальный, госпитальный, амбулаторный этапы), профилактика, прогноз.

- •7. Ишемический церебральный инсульт. Определение. Классификация. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, основные клинические проявления, методы диагностики, принципы терапии. Формулировка диагноза по МКБ.

- •10. Геморрагический церебральный инсульт. Классификация. Внутримозговой геморрагический инсульт. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, клиника, диагностика. Формулировка диагноза по МКБ.

- •11. Внутримозговой геморрагический церебральный инсульт. Дифференциальный диагноз, тактика ведения пациента (догоспитальный, госпитальный, амбулаторный этапы, реабилитация), профилактика, прогноз. Формулировка диагноза по МКБ.

- •12. Геморрагический церебральный инсульт. Классификация. Субарахноидальное кровоизлияние (нетравматическое). Этиология, патогенез, клиника, диагностика. обследование, лечение, профилактика. Формулировка диагноза по МКБ.

- •13. Субарахноидальное кровоизлияние (нетравматическое). Дифференциальный диагноз, тактика ведения пациента (догоспитальный, госпитальный, амбулаторный этапы), профилактика, прогноз. Формулировка диагноза по МКБ.

- •14. Цереброваскулярные заболевания. Классификация. Хроническая ишемия мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия. Этиология, клиника, обследование, лечение, профилактика.

- •16. Дифференциальный диагноз ишемического и геморрагического инсультов.

- •17. Недифференцированное и дифференцированное лечение ишемического и геморрагического инсультов.

- •19. Классификация спондилогенных неврологических синдромов. Краткая клиническая характеристика.

- •22. Спондилогенный компрессионный корешковый синдром L5. Патогенез, клиника, диагностика, тактика ведения пациента (догоспитальный, госпитальный, амбулаторный этапы, реабилитация), профилактика, прогноз.

- •1. Мануальная терапия.

- •2. Физиотерапевтическое лечение (аппаратное).

- •3. Лечебная физкультура, включая постизометрическую релаксацию (ПИР). Является как лечебной процедурой, так и основным направлением профилактики.

- •4. Массаж.

- •5. Иглорефлексотерапия.

- •+ никаких тяжелых физ. нагрузок и провоцирования боли

- •24. Лечение рефлекторных и компрессионных спондилогенных синдромов. Показания к хирургическому лечению.

- •29. Токсические полиневропатии. Влияние факторов внешней среды. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, прогноз, профилактика.

- •31. Диабетическая полиневропатия. Диагностика, дифференциальный диагноз, тактика ведения пациента (догоспитальный, госпитальный, амбулаторный этапы, реабилитация), профилактика, прогноз.

- •32. Нейроинфекции. Классификация. Менингиты. Определение. Классификация (по течению, возбудителю, характеру воспаления, локализации). Основные клинические синдромы. Методы диагностики.

- •33. Гнойные менингиты. Классификация. Вторичные гнойные менингиты. Патогенез, клиника, диагностика, тактика ведения пациента (догоспитальный, госпитальный, амбулаторный этапы, реабилитация), профилактика, прогноз.

- •34. Менингококковый менингит. Эпидемиология. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, клиника, диагностика.

- •35. Менингококковый менингит. Диагностика, дифференциальный диагноз, тактика ведения пациента (догоспитальный, госпитальный, амбулаторный этапы), осложнения, профилактика, прогноз.

- •38. Вторичные вирусные менингиты. Этиология , патогенез, клиника, диагностика, лечение, прогноз, профилактика.

- •39. Клещевой энцефалит. Эпидемиология. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, клинические варианты, диагностика.

- •Клещевой вирусный энцефалит — природно-очаговая вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга (энцефалит) и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит и менингоэнцефалит).

- •41. Японский комариный энцефалит. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, клиника, диагностика, лечение, прогноз, профилактика.

- •42. Неврологические проявления герпетической инфекции. Патогенез, клинические варианты, диагностика, лечение.

- •43. Герпетическая ганглиорадикулопатия. Клинические проявления, диагностика, дифференциальный диагноз, тактика ведения пациента (догоспитальный, госпитальный, амбулаторный этапы), осложнения, профилактика, прогноз.

- •Прогноз и профилактика герпетической инфекции

- •44. Менингеальный симптомокомплекс. Причины возникновения. Клиническая характеристика.

- •46. Состав ликвора в норме, при разных видах воспаления и при кровоизлиянии.

- •47. Продукция и циркуляция ликвора. Гипертензионный синдром. Этиология, патогенез, клиника, лечение.

- •48. Головная боль. Классификация. Эпидемиология, социальная значимость. Принципы дифференциального диагноза первичной и вторичной головной боли.

- •51. Мигрень. Эпидемиология, социальная значимость. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика.

- •53. Головная боль напряжения. Факторы риска, клиника, диагностика, лечение, профилактика. Дазиев

- •54. Невралгия тройничного нерва. Этиология, патогенез, клиника, лечение. (Огородникова)

- •55. Болезнь Паркинсона. Эпидемиология, социальная значимость. Этиология, патогенез, клиника, диагностика.

- •56. Болезнь Паркинсона. Диагностика, дифференциальный диагноз, тактика ведения пациента (догоспитальный, госпитальный, амбулаторный этапы), прогноз.

- •57. Симптоматический /вторичный/ паркинсонизм. Этиология, патогенез, клиника, лечение.

- •58. Паркинсонизм. Классификация. Дифференциальный диагноз первичного и вторичного (симптоматического) Паркинсонизма, лечение.

- •59. Хорея Гентингтона. Эпидемиология, этиология, клиника, диагностика, лечение.

- •60. Хорея Гентингтона. Генетические и этические аспекты заболевания. Диагностика, прогноз.

- •62. Гепато-церебральная дистрофия (болезнь Вильсона-Коновалова). Генетические аспекты заболевания. Диагностика, тактика лечения, прогноз.

- •63. Прогрессирующие мышечные дистрофии (миопатии). Этиология, генетические аспекты, клиническая характеристика (на примере миодистрофии Дюшена), диагностика, лечение.

- •64. Миастения. Эпидемиология, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •65. Миастенический криз. Патогенез, клинические проявления, тактика ведения пациента.

- •66. Болезнь двигательного нейрона (боковой амиотрофический склероз). Этиология, патогенез, патологическая анатомия, клиника, диагностика, лечение.

- •67. Рассеянный склероз. Эпидемиология, социальная значимость.Этиология, патогенез, патологическая анатомия, клиника.

- •Характеристика:

- •2) Только прогрессирующее течение, заканчивается тяжелыми расстройствами (смертью)

- •3) Поражение одних и тех же органов и систем (исключительно ЦНС)

- •4) Поражения одного и того же вида

- •Механизмы вирус-индуцированной демиелинизации при РС:

- •Прямая инфекция и апоптоз олигодендроглии

- •Иммунный ответ на вирусы с сопутствующей демиелинизацией

- •При РС увеличивается число дендритных (антиген-представляющих) клеток, нагруженных антигенами, которые активируют Т-аутореактивные клетки, превращаясь при этом в аутоагрессивные.

- •Мишенью является олигодендроцит, который контролирует работу миелина. Он повреждается, происходит деструкция миелина, оголяется аксон, нарушается проведение нервного импульса → гибель клетки.

- •Показатели, подтверждающие наличие иммуннопатологического процесса в организме:

- •Увеличение иммуноглобулина, в том числе олигоклонального IgG в крови и ЦСЖ

- •Увеличение титра противомозговых Ат

- •Наличие ЦИК – процесс антителообразования (неспецифический показатель)

- •Изменение активности протеолитических ферментов ЛАП (лейцинаминопептидаза)

- •Повышение свободных легких цепей иммуноглобулинов каппа и лямбда (показатель интратектальной продукции)

- •Клиника:

- •КИС (клинический изолированный синдром) – появляется симптоматика в виде отдельного клинического эпизода: ретробульбарный неврит, невралгия тройничного нерва, поперечный миелит, нарушения чувствительности и др.

- •РИС (радиологически изолированный синдром) – клинических проявлений нет, но имеются радиологические признаки в виде очагов демиелинизации при нейровизуализационном исследовании.

- •2 и более атаки, 2 атаки и 1 очаг

- •1 атака и более 2 очагов

- •МРТ критерии в режиме Т2 – наличие гиперинтенсивных очагов перивентрикулярно

- •МРТ в режиме Т1 – «черные дыры» - очаги пониженной плотности, отражают потерю аксонов

- •Цель патогенетической терапии – остановить воспалительный процесс в ЦНС → предотвратить нейродегенерацию

- •1. Лечение обострений

- •2. Предупреждение и снижение частоты обострений, продлить период ремиссии

- •3. Симптоматическая терапия в период обострения и ремиссии

- •Стандарты лечения:

- •1) Противовоспалительная терапия

- •2) Иммуномодулирующая терапия

- •3) Иммуносупрессивная терапия

- •4) Симптоматическая терапия

- •5) Нейропротективная терапия

- •6) Репаративная терапия

- •Профилактика включает 2 типа мероприятий:

- •Прогноз:

- •Длительные стадии ремиссии позволяют вести нормальный образ жизни, учиться и работать. Хорошие прогнозы и у пациентов, у которых первым симптомом было нарушение зрения. В таком случае есть высокая вероятность легкого протекания заболевания.

- •69. Эпилепсия. Классификация. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •II. Острый миелопатический синдром

- •Миелопатия - поражение спинного мозга.

- •III. Острый полиневропатический синдром (пораженние периферической нервной системы) Полиневропатия - множественное, симметричное поражение периферических нервов, преимущественно в дистальных отделах.

- •72. Энцефалопатический синдром, как осложнение соматической патологии. Этиология, клиническая характеристика (на примере печеночной энцефалопатии), принципы диагностики и лечения.

- •73. Энцефалопатический синдром при воздействии экзогенных факторов (производственных, токсических). Этиология, клиническая характеристика (на примере марганцевой интоксикации), принципы диагностики и лечения.

- •74. Основные неврологические проявления наркотической интоксикации (психостимуляторы и опиаты). Клиническая характеристика, диагностика и лечение.

- •75. Методы исследования в неврологии: лучевые, электрофизиологические и ультразвуковые. Показания и информативность.

- •77. Семиотика генетических болезней. Примеры аномалий кисти.

- •78. Генеалогический метод. Правила графического отображения родословной. Дазиев

- •79. Генеалогический метод. Принципы сегрегационного анализа. (Огородникова)

- •80. Гоносомные болезни. Клиническая характеристика. Цитогенетические варианты.

- •81. Аутосомные болезни. Клиническая характеристика. Цитогенетические варианты.

- •82. Классификация врожденных пороков развития.

- •83. Множественные врождённые пороки развития при генетических заболеваниях.

- •84. Классификация генетических болезней.

- •85. Onlne Mendelian Inheritance in Man (OMIM) – характеристика электронной базы данных.

- •86. Патогенез наследственных болезней обмена веществ.

- •88. Общие клинические признаки генетической патологии.

- •90. Уровни профилактики генетической патологии.

гипертонусом приводит к отсутствию мимики, редкому миганию, изменению речи (тихая монотонная, затухающая).

К немоторным симптомам относятся: интеллектуальные нарушения, расстройства эмоциональной сферы и вегетативные расстройства проявляющиеся со стороны желудочнокишечного тракта (запоры, диспепсии),сердечно-сосудистой системы (гипотония, брадикардия), вегетативно-трофические нарушения (сальность и шелушение кожных покровов).

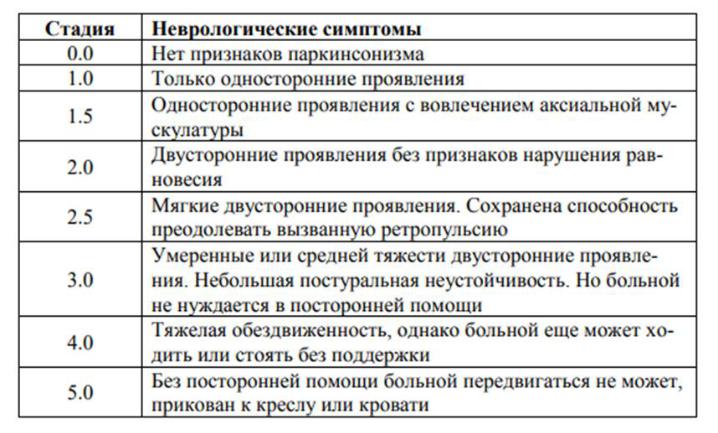

Для оценки тяжести болезни Паркинсона наиболее часто применяется шкала HOEHN, YAHR (1967) в модификации Lindvall (1989) с выделением следующих стадий:

Клиническими критериями диагностики болезни Паркинсона являются:

1.наличие брадикинезии и как минимум еще одного из моторных симптомов

2.асимметричное начало

3.высокая эффективность дофаминэргических средств

Критериями исключения диагноза болезни Паркинсона являются:

1.острое начало и спонтанный регресс симптомов

2.быстрое прогрессирование

3.раннее развитие постуральных расстройств ( 1-4-й год заболевания) и тяжелых бульбарных, вегетативных и когнитивных расстройств ( 2-3- й год заболевания)

4.мозжечковые и пирамидные знаки.

56. Болезнь Паркинсона. Диагностика, дифференциальный диагноз, тактика ведения пациента (догоспитальный, госпитальный, амбулаторный этапы), прогноз.

Диагноз БП устанавливается с помощью клинических данных. Поскольку на ранних стадиях дифференциальная диагностика между БП и другими заболеваниями из группы мультисистемных дегенераций затруднена, в связи с этим рекомендовано проводить повторный осмотр пациента.

На сегодняшний день диагноз болезни Паркинсона (БП) устанавливается на основании

критериев Международного общества изучения расстройств движения и болезни Паркинсона (MDS). Следует отметить, что исследование моторных проявлений БП должно быть проведено так, как это описано в MDS UPDRS.

Главным условием для постановки диагноза БП является наличие синдрома паркинсонизма, а именно - сочетание брадикинезии с тремором покоя и мышечной ригидностью.

Клиническими критериями диагностики болезни Паркинсона являются:

1.наличие брадикинезии и как минимум еще одного из моторных симптомов

2.асимметричное начало

3.высокая эффективность дофаминэргических средств.

Критериями исключения диагноза болезни Паркинсона являются:

1.острое начало и спонтанный регресс симптомов

2.быстрое прогрессирование

3.раннее развитие постуральных расстройств ( 1-4-й год заболевания) и тяжелых бульбарных, вегетативных и когнитивных расстройств ( 2-3- й год заболевания)

4.мозжечковые и пирамидные знаки.

ЛЕЧЕНИЕ В лечении БП выделяют основные направления:

1)нейропротекторная терапия, целью которой является замедлить/остановить процесс нейродегенерации;

2)симптоматическая терапия, позволяющая уменьшить основные симптомы заболевания за счет коррекции возникающего в мозге нейромедиаторного дисбаланса;

3)хирургическое лечение;

4)реабилитация.

Лечение паркинсонизма должно носить комплексный характер. Можно выделить несколько направлений: фармакотерапия, хирургические методы лечения, клеточная и генная терапия. Так как патогенез заболевания связан с дисбалансом нейромедиаторов, обусловленный в первую очередь снижением активности дофаминергических систем и активацией холинергических систем, основные подходы фармакотерапии направлены на их коррекцию.

Для дофаминэргической системы применяют ДОФА-содержащие средства, производные аминоадамантана, ингибиторы моноаминоксидазы (МАО) типа В, ингибиторы катехол-О- метилтрансферазы (КОМТ) и агонисты дофаминовых рецепторов.

Нативный дофамин не проходит через гематоэнцефалический барьер, поэтому для заместительной терапии применяют метаболический предшественник дофамина - леводопу, которая проходит через гематоэнцефалический барьер и в дофаминергических нейронах под действием церебральной ДОФА-декарбоксилазы (ДДК) превращается в дофамин.

Для предупреждения периферических симпатических реакций комбинацию леводопы с ингибиторами периферической L-ДДК ( карбидопа или бензеразид).

Для предотвращения катаболизма дофамина используют ингибиторы МАО–В - селегилин, юмекс, разагилин (азилект) и КОМТ: энтакапан, толкапон. Ингибиторы КОМТ применяют только в комбинации с L- допой.

Учитывая неизбежность развития флюктуаций и дискинезий при лечении L-допа в течении 5- 10 лет прием её надо начинать как можно позже. В возрасте до 50 лет начинать лечение надо с агонистов ДА-рецепторов или в сочетании их с амантадином или ингибиторами МАО-В или холинолитиками. При отсутствии эффекта добавлять низкие дозы (100-200мг/сут) L-допы.

Приблизительно 20% пациентов оказываются резистентными к проводимой лекарственной терапии или имеют выраженные побочные эффекты. В этих случаях возможно использование стереотаксических операций с длительной электростимуляцией субталамического ядра и бледного шара или с деструкцией в области таламуса (купирование тремора), бледного шара (уменьшение акинетико-ригидного синдрома) или микроинъекции дофамина, пептидов в базальные ганглии.

Прогноз Болезнь Паркинсона является неизлечимым и постоянно прогрессирующим заболеванием.

Без лечения люди полностью теряют возможность обслуживать себя через 8 лет, а спустя 10 лет оказываются прикованы к постели. Однако большинство пациентов сегодня успешно лечатся. Тем, кто принимает лекарства, серьезная помощь близких в быту требуется в среднем через 15 лет. Трудоспособность серьезно страдает примерно через 10 лет.

57. Симптоматический /вторичный/ паркинсонизм. Этиология, патогенез, клиника, лечение.

Паркинсонизм – клинический синдром различной этиологии, включающий в себя гипокинезию (акинезию) в сочетании с одним из следующих симптомов: тремор покоя, ригидность и постуральная неустойчивость. Его возникновение связано не со своеобразием повреждающего агента, а со специфической локализацией поражения головного мозга. Вегетативные и психические расстройства могут входить в структуру клинической картины заболеваний с синдромом паркинсонизма.

Этиология симптоматического паркинсонизма:

·Сосудистый

·При наличии объемных образований головного мозга

·Травматический (при повторных черепно-мозговых травмах)

·Лекарственный

·Токсический

·Инфекционный

·Метаболический

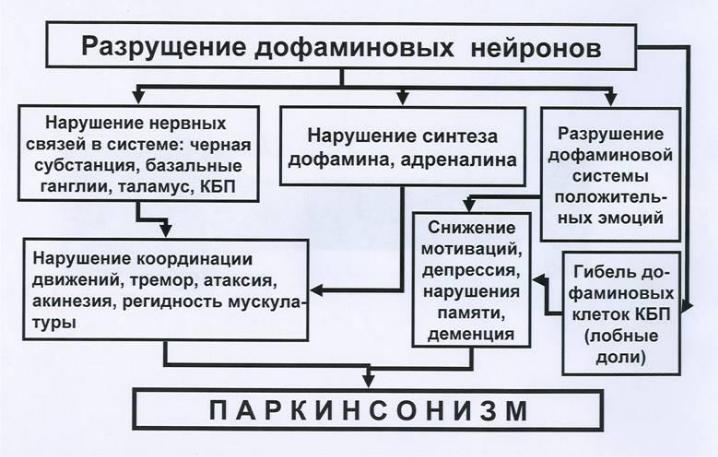

Патогенез (в схеме сразу есть и клиника):

Лечение:

Основу терапии составляют препараты, используемые для лечения болезни Паркинсона.

Кним относятся:

·Агонисты дофаминовых рецепторов (пирибедил, прамипексол, бромокриптин),

·Препараты Леводопы,

·Селективные необратимые ингибиторы МАО (моклобемид, пирлиндол, бефол). Лечение стартует с монотерапии. Препаратом выбора, как правило, выступает пирибедил (это прямой агонист дофаминовых рецепторов).

! В отличие от болезни Паркинсона при вторичном паркинсонизме левадопа показывает

слабую эффективность!

Параллельно с противопаркинсоническим лечением осуществляется терапия, направленная на причину поражения базальных ядер. При токсическом паркинсонизме осуществляется дезинтоксикация, при постгипоксическом — оксигенотерапия и нейрометаболическое лечение, при сосудистом — сосудистая терапия (винпоцетин, ницерголин, пентоксифиллин). Лекарственный паркинсонизм является показанием к отмене или замене обусловившего его возникновение препарата. При посттравматическом и постинфекционном паркинсонизме показаны курсы нейрометаболической терапии (пирацетам, пиритинол, витамины гр. В,

липоевая к-та). направленной на замедление происходящих в нейронах дегенеративных процессов. Основное лечение дополняется массажем для уменьшения ригидности и ЛФК для как можно более длительного сохранения двигательной активности пациента.

58. Паркинсонизм. Классификация. Дифференциальный диагноз первичного и вторичного (симптоматического) Паркинсонизма, лечение.

Генуинный паркинсонизм и вторичный паркинсонизм (симптоматический) – это группа хронических прогрессирующих нейродегенеративных заболеваний, которая характеризуется преимущественной деструкцией допамин-содержащих нейронов черной субстанции, ведущей к нарушению деятельности базальных ганглиев головного мозга.

Классификация.

I. Первичный (генуинный или идиопатический)

·Болезнь Паркинсона

·Ювенильный паркинсонизм

II. Вторичный паркинсонизм (симптоматический):

·Сосудистый

·При наличии объемных образований головного мозга.

·Травматический (при повторных черепно-мозговых травмах)

·Лекарственный

o блокаторы бета1-адренорецепторов (резерпин)

o антидепрессанты (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина)

oантогонисты дофамина (метоклопрамид, проклоперазин)

oпротивоопухолевые (винкристин)

oантипсихотические (бутерофеноны, фенотиазины)

oблокаторы кальциевых каналов

oвальпроаты

·Токсический o пестициды, гербициды,

oсоединения марганца o наркотический препарат, содержащий вещество МФТП (1-метил-4-фенил 1,2,3,6-тетрагидропиридин)

oоксид углерода

oцианиды o нефтепродукты.

·Инфекционный

oпостэнцефалитический

oболезнь Крейтцфельдта-Якоба и др.

·Метаболический

oгипо- и гипертироидизм,

oгипо- и гиперпаратироидизм

III. Паркинсонизм в сочетании с другими нейродегенеративными нарушениями

–«плюс паркинсонизм»:

·Болезнь Альцгеймера

·Кортико-базальная дегенерация

·Стриато-нигральная и паллидо-нигральная дегенерация

·Прогрессивный супрануклеарный паралич (синдром Стила-Ричардсона- Ольшевского)

·Мультисистемная атрофия:

o Оливопонтоцеребеллярная атрофия o Синдром Шая-Дреджера

|

Первичный |

паркинсонизм |

Вторичный паркинсонизм |

|

(болезнь Паркинсона) |

|

|

|

|

|

|

Этиология |

и |

Согласно |

|

|

|

современным |

Наиболее |

частым |

|

вариантом |

||||||||

патогенез |

|

представлениям, |

около 5 – |

7% |

вторичного |

паркинсонизма является |

||||||||||||

|

|

случаев |

БП |

|

представлены |

лекарственный |

|

|

паркинсонизм. |

|||||||||

|

|

наследственными |

|

|

|

|

Патогенетический |

|

|

эффект |

||||||||

|

|

(моногенными) формами, тогда |

антипсихотических средств связывают |

|||||||||||||||

|

|

как |

большинство |

|

случаев |

с нарушением |

дофаминергической |

|||||||||||

|

|

являются |

спорадическими |

и |

передачи |

на |

|

фоне |

блокады |

|||||||||

|

|

имеют |

|

мультифакториальную |

постсинаптических |

рецепторов, |

а |

|||||||||||

|

|

природу. |

|

|

В |

|

|

основе |

также |

токсическим |

|

эффектом |

||||||

|

|

спорадических |

|

случаев |

БП |

препаратов. |

Риск |

|

развития |

|||||||||

|

|

может |

лежать |

взаимодействие |

нейролептического |

|

паркинсонизма |

|||||||||||

|

|

генетических |

|

факторов |

и |

увеличивается |

с |

повышением дозы |

||||||||||

|

|

экзогенных |

воздействий, |

в |

антипсихотического средства (более 3 |

|||||||||||||

|

|

совокупности |

|

определяющих |

месяца), а также специфичностью его |

|||||||||||||

|

|

характер |

процессов |

клеточной |

связывания с Д2-дофаминовыми |

|||||||||||||

|

|

детоксикации |

|

и |

|

репарации, |

рецепторами в сочетании со слабой |

|||||||||||

|

|

кругооборота |

|

ксенобиотиков, |

холинолитической |

активностью |

и |

|||||||||||

|

|

энергетического |

|

|

|

и |

низкой |

|

аффинностью |

к |

||||||||

|

|

нейротрансмиттерного |

|

|

серотониновым |

|

рецепторам, |

что |

||||||||||

|

|

метаболизма |

|

у |

конкретного |

характерно |

|

для |

|

типичных |

||||||||

|

|

индивидуума. |

|

|

|

|

|

антипсихотических |

|

средств |

– |

|||||||

|

|

Патоморфологически |

|

|

при |

галоперидол**, |

|

|

|

трифтазин, |

||||||||

|

|

болезни Паркинсона характерно |

перфеназин**. Прием препаратов из |

|||||||||||||||

|

|

снижение |

|

|

|

численности |

группы |

диазепины, |

|

оксазепины, |

||||||||

|

|

дофаминергических нейронов в |

тиазепины и оксепины (клозапин, |

|||||||||||||||

|

|

компактной |

|

части |

|

черной |

кветиапин**, оланзапин**), и другие |

|||||||||||

|

|

субстанции, |

|

приводящее |

к |

антипсихотические |

|

|

средства |

|||||||||

|

|

уменьшению |

|

|

содержания |

арипипразол) сопряжен с меньшим |

||||||||||||

|

|

дофамина в полосатом теле, |

риском |

развития |

|

симптомов |

||||||||||||

|

|

что, в свою очередь, вызывает |

паркинсонизма. Чаще наблюдается у |

|||||||||||||||

|

|

дисфункцию |

нейронов |

других |

лиц |

женского |

|

пола, |

пожилого |

|||||||||

|

|

базальных |

ганглиев, |

прежде |

возраста, |

имеющих |

фоновую |

|||||||||||

|

|

всего |

растормаживание |

и |

органическую патологию или черепно- |

|||||||||||||

|

|

избыточную |

|

|

|

активность |

мозговую травму в анамнезе, а также |

|||||||||||

|

|

нейронов |

внутреннего сегмента |

наследственную |

|

|

|

|

||||||||||

|

|

бледного |

шара |

и ретикулярной |

предрасположенность |

|

|

по |

||||||||||

|

|

части черной субстанции. Это |

экстрапирамидной патологии. |

|

||||||||||||||

|

|

приводит |

|

к |

|

торможению |

Сосудистый паркинсонизм (СП) |

|||||||||||

|

|

таламокортикальных нейронов и |

связан |

с |

диффузным |

поражением |

||||||||||||

|

|

дефициту |

активации |

нейронов |

белого вещества в глубинных отделах |

|||||||||||||

|

|

дополнительной моторной коры, |

полушарий, |

либо |

двухсторонним |

|||||||||||||

|

|

с которым связывают развитие |

мультилакунарным |

|

|

поражением |

||||||||||||

|

|

основных |

|

проявлений |

БП. |

базальных ганглиев (как осложнение |

||||||||||||

|

|

Клинико-патоморфологические |

церебральной |

микроангиопатии у |

||||||||||||||

|

|

сопоставления |

показывают, |

что |

пациентов |

|

с |

|

артериальной |

|||||||||

|

|

первые |

|

симптомы |

|

болезни |

гипертензией, |

|

|

|

амилоидной |

|||||||

|

|

появляются, |

когда численность |

ангиопатией, васкулитами, сенильным |

||||||||||||||

|

|

нейронов |

компактной |

части |

атеросклерозом |

|

|

и |

|

др.). |

||||||||

|

|

черной |

субстанции |

снижается |

Экстрапирамидная |

|

симптоматика |

|||||||||||

|

|

более чем на 50%, а содержание |

может развиваться в остром периоде |

|||||||||||||||

|

|

дофамина |

в |

стриатуме |

падает |

или отсрочено ‒ спустя несколько |

||||||||||||

|

|

более чем на 80% |

|

|

|

|

месяцев после инсульта, иногда на |

|||||||||||

|

|

Помимо |

дофаминергических |

фоне |

регресса |

|

пирамидных |

или |

||||||||||

|

|

нейронов черной субстанции при |

мозжечковых |

|

|

|

нарушений, |

|||||||||||

|

|

БП дегенерации подвергаются и |

обладающих |

|

|

способностью |

||||||||||||

|

|

другие группы нейронов, в том |

«маскировать» |

|

|

|

симптомы |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

числе |

нейроны |

дорсального |

паркинсонизма. Начало СП может |

|||||

|

ядра |

блуждающего |

нерва, |

быть острым, но чаще бывает |

|||||

|

нейроны |

|

|

обонятельной |

подострым или хроническим. |

||||

|

луковицы, |

норадренергические |

Токсический паркинсонизм может |

||||||

|

нейроны |

|

голубого |

|

пятна, |

быть вызван отравлением марганцем, |

|||

|

серотонинергические |

нейроны |

в |

частности |

употреблением |

||||

|

ядер шва и т.д. В силу этого, |

марганецсодержащих |

наркотиков на |

||||||

|

помимо |

дефицита |

дофамина, |

основе |

эфедриноподобных |

||||

|

возникает |

|

дисфункция |

препаратов, цианидами, пестицидами, |

|||||

|

серотонинергических, |

|

|

фторорганическими соединениями |

|||||

|

норадренергических |

|

и |

|

|

|

|||

|

холинергических |

систем. С |

|

|

|

||||

|

поражением |

экстранигральных |

|

|

|

||||

|

структур |

|

связаны |

|

такие |

|

|

|

|

|

проявления |

болезни |

как |

|

|

|

|||

|

аносмия, |

|

вегетативная |

|

|

|

|||

|

недостаточность, |

|

депрессия, |

|

|

|

|||

|

деменция. Таким образом, БП с |

|

|

|

|||||

|

определенной |

точки |

зрения |

|

|

|

|||

|

можно |

рассматривать |

как |

|

|

|

|||

|

мультисистемную дегенерацию. |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Эпидемиологи |

Согласно |

популяционным |

Чаще |

всего |

|

лекарственный |

|||

я |

исследованиям |

|

|

паркинсонизм связан с применением |

|||||

|

распространенность |

БП |

антипсихотических |

|

средств |

и |

|||

|

составляет от 120 до 180 на |

развивается у 15 - 60% пациентов, |

|||||||

|

100000 |

|

населения, |

принимающих |

|

эти |

препараты. |

||

|

заболеваемость – от 12 до 20 на |

Заболеваемость |

нейролептическим |

||||||

|

100000 населения. |

|

паркинсонизмом составляет 2,1 - 4,3 |

||||||

|

До 50 лет БП встречается редко, |

на 100000 населения. |

|

|

|||||

|

но с возрастом |

показатели |

Сосудистый |

паркинсонизм |

(СП) |

||||

|

распространенности |

и |

относится |

к |

достаточно редким |

||||

|

заболеваемости |

|

неуклонно |

вариантам паркинсонизма. На его |

|||||

|

растут. |

|

|

долю приходится не более 3 - 6% |

|||||

|

БП несколько чаще встречается |

случаев паркинсонизма. |

|

||||||

|

у мужчин. |

|

|

Встречается в любом возрасте и у |

|||||

|

|

|

|

любого пола. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Клиника |

Для БП характерен длительный |

Нейролептический |

паркинсонизм |

|||||||||

|

продромальный |

период. |

Во |

относится к самым частым вариантам |

||||||||

|

время этого периода у пациента |

вторичного |

|

|

паркинсонизма. |

|||||||

|

могут |

появляться |

различные |

Характерно |

подострое |

развитие |

||||||

|

неспецифические |

немоторные |

симптомов (в течение первых недель |

|||||||||

|

симптомы: аносмия, запоры, |

с момента начала терапии или |

||||||||||

|

депрессия, |

|

расстройство |

повышения дозы) в виде развития |

||||||||

|

поведения в фазе сна с |

симметричного |

акинетико-ригидного |

|||||||||

|

быстрыми |

движениями |

глаз, |

синдрома, |

постурального |

или |

||||||

|

хроническая усталость, синдром |

постурально-кинетического |

тремора |

|||||||||

|

беспокойных ног. |

|

|

|

(тремор покоя по типу «счета монет» |

|||||||

|

Ядро |

клинической |

картины |

не характерен), «согбенной» позы, |

||||||||

|

заболевания составляет триада |

походки мелкими шагами. К частым |

||||||||||

|

симптомов |

– |

гипокинезия, |

проявлениям |

|

|

нейролептического |

|||||

|

тремор, мышечная ригидность. |

паркинсонизма |

|

|

|

относят |

||||||

|

Гипокинезия |

проявляется |

оробукколингвальную |

дискинезию |

||||||||

|

замедленностью |

|

движений |

(«симптом |

кролика»), |

акатизию, |

||||||

|

(брадикинезия), |

затруднением |

эндокринные нарушения, |

когнитивные |

||||||||

|

начала |

движения, |

быстрым |

расстройства. |

|

|

|

Симптомы |

||||

|

снижением |

амплитуды |

и |

паркинсонизма могут уменьшаться на |

||||||||

|

скорости |

при повторяющихся |

фоне отмены |

антипсихотического |

||||||||

|

движений. |

|

Проявлениями |

средства, снижения его дозы. |

|

|||||||

|

гипокинезии |

|

являются: |

Токсический паркинсонизм |

|

|||||||

|

нарушение |

мелкой |

моторики, |

Эфедроновая |

|

|

энцефалопатия |

|||||

|

редкое моргание, гипомимия, |

проявляется |

|

|

|

спастико- |

||||||

|

накопление слюны в полости рта |

гипокинетической |

|

|

дизартрией, |

|||||||

ислюнотечение (из-за постуральной неустойчивостью, с

нарушения глотания), изменения |

частыми падениями, «петушиной» |

||||||||||

речи |

|

|

(замедленность, |

походкой, |

симптомами паркинсонизма |

||||||

гипофония, |

|

|

монотонность, |

(гипокинезия, гипомимия, мышечная |

|||||||

невнятность). |

|

|

|

|

ригидность), дистонией (чаще стоп, с |

||||||

Тремор. Для БП характерен |

подгибанием пальцев, а также |

||||||||||

ротаторный тремор |

кисти |

по |

спастической |

|

|

кривошеей, |

|||||

типу «скатывания пилюль» или |

блефароспазмом, |

«дистоническая |

|||||||||

«счета монет» с частотой 4 - 6 |

улыбкой»), |

|

миоклониями, |

||||||||

Гц, появляющийся в состоянии |

брадифренией, |

гиперсомнией. |

|||||||||

покоя. Тремор в конечностях |

Тремор покоя не характерен. |

||||||||||

уменьшается |

|

при |

активных |

Сосудистый паркинсонизм |

|||||||

движениях, но усиливается при |

Для |

сосудистого |

паркинсонизма |

||||||||

движении |

|

|

|

другими |

характерно развитие |

симметричного |

|||||

конечностями. |

|

|

|

|

акинетико- |

ригидного |

синдрома, |

||||

Мышечная |

|

ригидность |

– |

постурально-кинетического тремора, |

|||||||

представлена |

|

равномерным |

реже тремора покоя, формирование |

||||||||

повышением |

|

тонуса |

в |

сгибательной |

установки |

туловища, |

|||||

сгибателях |

|

и |

разгибателях |

нарушение походки (с уменьшением |

|||||||

конечностей |

и |

нарастает |

при |

высоты и длины шага, шарканьем или |

|||||||

повторных пассивных движениях |

семенящей |

походкой, |

трудностями |

||||||||

(феномен «свинцовой трубки»). |

инициации ходьбы, застываниями, |

||||||||||

Постуральные |

|

нарушения |

пропульсиями/ретропульсиями, |

||||||||

складываются |

|

из |

нарушения |

ахейрокинезом). На поздних стадиях |

|||||||

позы |

и |

|

постуральной |

присоединяются частые падения. В |

|||||||

неустойчивости. |

|

|

|

отличие от БП не характерны: |

|||||||

Нарушения ходьбы. |

|

|

гипосмия, |

|

РПБДГ, |

|

асимметрия |

||||

Нарушения |

|

|

сна |

и |

симптоматики в дебюте заболевания, |

||||||

бодрствования. |

|

|

|

высокая |

эффективность |

препаратов |

|||||

Психические |

нарушения. |

БП |

допа |

и |

ее |

производных, развитие |

|||||

|

сопровождается |

целым |

флуктуаций и дискинезий. |

|

спектром |

психических |

|

|

нарушений, которые включают в |

|

|

|

себя |

когнитивные, |

|

|

аффективные, |

психотические, |

|

|

личностные и |

поведенческие |

|

|

расстройства. |

|

|

|

Поведенческие |

расстройства |

|

|

(импульсивно-компульсивные |

|

|

|

расстройства). |

|

|

|

|

|

|