- •1. Исторические этапы развития дерматовенерологии.

- •2. Защитная реакция кожи. Кожа – физиологический барьер между организмом и внешней средой. Кожа – орган чувств. Различные виды кожной чувствительности. Роль кожи в регуляции тепла в организме и в обмене веществ.

- •3. Процесс ороговения, меланогенез. Патоморфологические изменения в эпидермисе и дерме.

- •4. Пятно. Клинические разновидности.

- •5. Экссудативные первичные высыпные элементы: волдырь, пустула, пузырек, пузырь. Вторичные высыпные элементы. Понятие о полиморфизме.

- •6. Пролиферативные первичные высыпные элементы: папула, бугорок, узел. Вторичные высыпные элементы. Понятие о полиморфизме

- •7. Дерматиты. Общая характеристика, классификация. Роль облигатных раздражителей и веществ, вызывающих сенсибилизацию, в патогенезе развития дерматита.

- •9. Простой контактный дерматит от действия облигатных химических раздражителей (кислоты, щелочи). Клиника. Лечение. Профилактика.

- •10. Поздняя кожная порфирия. Этиология и патогенез. Клинические проявления. Лечение и профилактика.

- •11. Ознобление. Патогенез. Клинические разновидности. Лечение профилактика.

- •12. Аллергические дерматиты. Этиология, патогенез. Клиника. Лечение, профилактика.

- •13. Токсикодермии. Общая характеристика, патогенез, типы аллергических реакций. Клинические разновидности. Лечение, профилактика

- •15. Многоформная экссудативная эритема. Этиология. Патогенез. Клинически е проявления. Лечение, профилактика.

- •16. Эпидермальный некролиз. Синдром Стивенса-Джонсона. Этиология, патогенез. Клинические проявления. Лечение, профилактика.

- •17. Эпидермальный некролиз. Синдром Лайелла. Этиология, патогенез. Клинические проявления. Лечение, профилактика.

- •19. Экзема (истинная, дисгидротическая, помфолекс). Этиология, патогенез, патоморфология. Клиника. Лечение и профилактика.

- •20. Микробная и микотическая экзема. Этиология, патогенез, патоморфология. Клиника. Лечение и профилактика.

- •21. Атопический дерматит. Этиология, патогенез. Клиника. Лечение, профилактика.

- •22. Острые поверхностные стафилодермии. Клинические разновидности. Диагностика. Лечение. Профилактика.

- •23. Острые глубокие стафилодермии. Клинические разновидности Особенности течения фурункула на лице. Клиника, диагностика, лечение.

- •24. Хроническая стафилодермия. Патогенетические факторы развития. Клиника. Лечение. Профилактика.

- •25. Эпидемическая стафилококковая пузырчатка новорожденных. Клиника, дифференциальная диагностика с сифилитической пузырчаткой. Лечение, профилактика.

- •26. Острые стрептодермии. Клинические разновидности. Клиника, диагностика. Лечение, профилактика.

- •27. Хронические стрептодермии. Вульгарная эктима. Клиника, диагностика. Лечение, профилактика.

- •28. Чесотка. Эпидемиология, характеристика возбудителя, диагностика. Клиника, лечение, профилактика.

- •29. Норвежская чесотка. Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Диагностика. Клиника. Лечение. Профилактика.

- •30. Педикулез. Эпидемиология, характеристика возбудителя, диагностика. Клиника, лечение, профилактика.

- •33. Поверхностный кандидоз слизистых оболочек: полости рта, вульвовагинит, баланопостит. Патогенетические факторы. Клинические проявления. Лечение и профилактика.

- •37. Трихофития поверхностная. Эпидемиология, характеристика возбудителей, диагностика. Клиника. Лечение, профилактика.

- •39. Дифференциальная диагностика паразитарного и вульгарного сикозов.

- •40. Микроспория. Эпидемиология, характеристика возбудителей, диагностика. Клиника. Лечение, профилактика.

- •42. Дискоидная и диссеминированная красная волчанка. Этиология и патогенез. Клинические проявления. Патоморфология. Лечение. Диспансеризация.

- •43. Ограниченные формы склеродермии. Этиология и патогенез. Клинические проявления. Патоморфология. Лечение. Диспансеризация.

- •44. Пузырные дерматозы. Этиология, патогенез истинных акантолитических пузырчаток. Патоморфология. Современная классификация. Методы диагностики.

- •Буллезные дерматозы – группа заболеваний, для которых характерно образование пузырей в виде мономорфных высыпаний или в сочетании с другими первичными морфологическими элементами (полиморфная сыпь).

- •Этиология и патогенез пузырчатки до сих пор не выяснены. Предложены инфекционная, нейрогенная, токсическая и наследственная теории его развития, но ни одна из них не получила убедительных подтверждений.

- •Выделяют 2 вида акантолиза - высокий и низкий. Первый развивается на уровне зернистого слоя и характерен для листовидной и себорейной пузырчатки, второй - супрабазально, отмечается при вульгарной пузырчатке и ее варианте - вегетирующей.

- •Выделяют 4 основных формы, отличающиеся по клиническим, гистологическим и иммунопатологическим параметрам:

- •1) вульгарная

- •2) вегетирующая

- •3) листовидная

- •+ есть еще паранеопластическая (связана с раком).

- •Листовидная пузырчатка - аутоиммунное интраэпидермальное буллезное заболевание, характеризующееся образованием аутоантител класса IgG к десмоглеину-1.

- •Паранеопластическая пузырчатка (паренеопластический пемфигус) – редкое патологическое состояние кожи, слизистой оболочки рта и других слизистых оболочек, чаще развивается на фоне злокачественных лимфом различной локализации.

- •1. симптом Никольского, Асбо-Хансена, симптом груши.

- •– круглые, разобщенные;

- •– более мелкие, чем нормальные кератиноциты;

- •– объем ядер увеличен относительно объема цитоплазмы;

- •– цитоплазма базофильная, окрашивается неравномерно

- •3. Гистологическое исследование биоптатов кожи

- •5. Метод непрямой иммунофлюоресценции – поиск антител к Ig G в крови.

- •Для пузырчатки характерны следующие симптомы:

- •1) симптом Никольского - характеризуется сползанием верхних слоев эпидермиса при скользящем надавливании на непораженную на вид кожу. Краевой симптом определяется при потягивании за обрывки покрышки пузыря в виде отслойки эпидермиса;

- •Лечения в билете нет, но на всякий: ГКС, системно, наружно, ванны, душ со стероидами и тд.

- •45. Вульгарная пузырчатка. Вегетирующая пузырчатка. Этиология, патогенез, патоморфология, диагностика. Клиника. Лечение. Диспансеризация.

- •Жалобы и анамнез

- •48. Вирусные дерматозы. Общая характеристика. Простой пузырьковый герпес. Характеристика возбудителей. Клиника. Лечение, профилактика.

- •49. Опоясывающий герпес. Этиология, патогенез. Клинические разновидности, лечение, профилактика.

- •50. Бородавки. Папилломовирусная инфекция. Заразительный контагиозный моллюск. Характеристика возбудителей. Клинические проявления. Лечение. Профилактика.

- •51. Возбудитель сифилиса. Пути и условия заражения. Методы бактериологической и серологической диагностики. Биологические свойства бледной трепонемы. Иммунитет, реинфекция и суперинфекция при сифилисе.

- •52. Общая характеристика течения сифилиса. Современная классификация ВОЗ. Инкубационный период.

- •53. Ранний период сифилиса: первичный период. Твердый шанкр, клинические проявления. Атипичные и осложненные шанкры. Диагностика. Лечение. Профилактика.

- •54. Дифференциальная диагностика твердого шанкра с мягким шанкром и простым пузырьковым герпесом.

- •55. Ранний период сифилиса: вторичный период. Пятнистые сифилиды. Алопеция. Клиника Диагностика (серодиагностика). Лечение. Профилактика.

- •56. Ранний период сифилиса: вторичный период. Папулезные сифилиды. Клиника. Диагностика (серодиагностика). Лечение. Профилактика.

- •57. Ранний период сифилиса: вторичный период. Пустулезные сифилиды. Клиника. Диагностика (серодиагностика). Лечение. Профилактика.

- •58. Поздний период сифилиса: розеола Фурнье, бугорковые и гуммозные сифилиды. Клиника, диагностика (серодиагностика). Лечение.

- •59. Серодиагностика сифилиса. Скрытый ранний и поздний сифилис. Лечение.

- •60. Ранний врожденный сифилис: плода, грудного возраста, раннего детского возраста. Клинические проявления, диагностика. Профилактика.

- •61. Поздний врожденный сифилис. Клинические проявления, диагностика. Профилактика.

- •62. Лепра. Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Лепроматозный тип лепры. Клинические проявления. Диагностика. Лепрозории. Лечение. Профилактика.

- •Мультибациллярная проказа

- •Олигобациллярная проказа

- •63. Лепра. Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Турбекулоидный и недифференцированный типы. Клинические проявления. Диагностика. Лепрозории. Лечение. Профилактика.

- •64. Туберкулез кожи. Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Туберкулезная волчанка. Клинические разновидности. Диагностика. Люпозории. Лечение. Профилактика.

- •65. Туберкулез кожи. Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Скрофулодерма. Бородавчатый туберкулез. Клинические разновидности. Диагностика. Люпозории. Лечение. Профилактика.

- •66. Туберкулез кожи. Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Диссеминированные формы туберкулеза. Клинические разновидности. Диагностика. Люпозории. Лечение. Профилактика.

- •67. Дифференциальная диагностика бугоркового сифилида и туберкулезной волчанки.

- •69. Классификация сосудистых аномалий кожи. Этиология. Классификация, диагностика, лечение.

- •ГЕМАНГИОМА

- •МАЛЬФОРМАЦИИ

- •70. Меланоцитарные невусы – Этиология. Классификация, диагностика, профилактика.

4. Пятно. Клинические разновидности.

Пятно (macule) ограниченное изменение цвета кожи и слизистой оболочки без изменения ее рельефа и текстуры. В зависимости от причины, вызвавшей образование пятен, они разделяются на: сосудистые, пигментные и искусственные.

Сосудистое пятно обусловлено расширением мелких сосудов кожи и наполнением их кровью (гиперемическое) или нарушением проницаемости и целостности сосудистой стенки (геморрагическое). Множественные гиперемические пятна небольшой величены, до размера горошины называют розеолой (roseola), крупные пятна – эритемой (erythema). Причиной образования гиперемических пятен чаще всего является воспаление, иногда они возникают в результате рефлекторного расширения сосудов, например: эритема стыдливости, наблюдающиеся чаще всего у женщин на коже лица, шеи, верхней части груди, возникающая под влиянием эмоциональных факторов.

Геморрагические пятна. Возникновения сосудистых пятен вызвано выхождением крови из сосудов в окружающую соединительную ткань, в результате разрыва сосудистой стенки (per rexin), либо увеличением ее проницаемости (per diapedesin). В начале пятна ярко красные, постепенно в результате изменения гемоглобина происходит превращение его в гемосидерин, они синеют, затем становятся зеленоватыми, желтыми и, наконец коричневыми, исчезают. Вотличие от гиперемических пятен, геморрогические не исчезают под давлением.

В зависимости от величины делятся на: петехии – точечные, пурпура – до 1 см, экхимозы – обширные геморрагии округлой или овальной формы.

Телеангиоэктатические пятна обусловлены стойким паралитическим расширением сосудов. Пигментное пятно возникает вследствие изменения количества пигмента в коже, чаще меланина. Гиперпигментные (гиперхромные) пятна обусловлены либо увеличением количества меланина в клетках эпителия, либо отложением в дерме включений гемосидерина и других красящих веществ. Гипопигментные (гипохромные, первичная лейкодерма) — результат полного или частичного исчезновения пигмента меланина.

Искусственные пятна возникают в результате отложения в коже красящих веществ.

5. Экссудативные первичные высыпные элементы: волдырь, пустула, пузырек, пузырь. Вторичные высыпные элементы. Понятие о полиморфизме.

1. Волдырь (urtica) — островоспалительный элемент; несколько возвышается над уровнем кожи, бесполостной, но экссудативный диаметром от 2–3 мм до 10 см, красного, бледнорозового или белого цвета; обычно быстро и бесследно исчезает.

Волдырь возникает в результате ограниченного островоспалительного отека сосочкового слоя кожи с одновременным расширением капилляров. Появление на коже

волдырей сопровождается сильным зудом. Волдыри наблюдаются при таких заболеваниях, как крапивница, герпетиформный дерматит Дюринга и др.

2. Гнойничок (pustula) — полость в эпидермисе заполненнная гноем полостной островоспалительный элемент с гнойным

содержимым, развивающийся в результате повреждения клеток эпидермиса продуктами жизнедеятельности гноеродных микробов и формирования некроза кератиноцитов. Различают три вида гнойничков: фолликулярные, относящиеся к волосяным фолликулам, нефолликулярные (поверхностное изменение — фликтена и глубокое — эктима) и акне, связанные с сальными железами от 1 до 10 мм, зеленовато-желтого цвета, окружен воспалительным венчиком.

Гнойничок может образоваться первично или вторично (из пузырьков или воспалительных узелков). Помимо эпидермиса, может захватывать более глубокие слои кожи, вплоть до подкожной жировой клетчатки Могут оставлять рубцы.

3. Пузырек (vesicula) — поверхностное, в пределах эпидермиса, слегка выступающее над окружающей кожей полостное образование. содержащее серозную жидкость.

Величина пузырька колеблется от 1 до 3–5 мм. В процессе развития пузырек может вскрыться, образовав эрозию, подсохнуть, образуя чешуйки, или оставить после себя временную гиперпигментацию. Рубцов не оставляет.

4. Пузырь (bulla) — полостной элемент, подобный пузырьку, но большей величины; иногда диаметром 3–5 см и более; расположен в верхних слоях эпидермиса и под эпидермисом. Возникает при нарушении связей между

клетками эпидермиса или эпидермиса и дермы. Содержимое пузыря может быть серозным, кровянистым и гнойным. Рубцов не оставляет.

Вторичные элементы образуются в результате эволюционных изменений или повреждений первичных элементов.

1. Вторичное пятно. Относится к пигментным пятнам и развивается на месте любого первичного элемента, за исключением волдыря. Может быть гипер- и гипопигментным. Гиперпигментация (hyperpigmentatio) — изменение окраски кожи в результате увеличения в ней содержания меланина или отложения гемосидерина на месте бывших первичных элементов.

Депигментация (depigmentatio) — временное или постоянное стойкое обесцвечивание кожи после исчезновения некоторых первичных высыпаний (узелков, бугорков, узлов и других элементов). Депигментация возникает в основном в результате уменьшения содержания в коже меланина.

2. Чешуйка (squama) — скопление отторгающихся клеток рогового слоя, а в ряде случаев и подлежащих слоев эпидермиса. При наличии большого числа чешуек возникает шелушение. Различают петиазиформное (муковидное,отрубевидное при микозе), пластинчатое (мелко,крупно,средне-псориаз), эксфоллиативное (листовидное). Паракератотические, легко отделяемые (сохраняются остатки ядер кератиноцитов) – при перхоти; гиперкератотическиетрудно отделяемые при ихтиозе.

3. Эрозия (erosio) — дефект кожи в пределах эпидермиса. Эрозия развивается вследствие вскрытия пузырька, пузыря или нарушения целостности эпителия на поверхности папул. Очертания округлые, размеры по площади = первичному элементу, поверхность розовокрасная, мокнущая (серозная или гнойная). Эрозия эпителизируется, не оставляя следов.

4. Экскориация, ссадина (excoriatio) — инейный дефект эпидермиса или дермы, возникающий при расчесывании, реже – при других воздействиях. Если повреждается дерма, то заживает с рубцом. При травмировании папулы или серопапулы экскориация м.б. овальной или округлой. Различают: линейные, точечные, овальные. Поверхностные, глубокие.

Если дефект эпидермиса локализуется в пределах рогового слоя, видны лишь шелушащиеся полосы, при поражении нижележащих слоев появляется серозное отделяемое, возможно капиллярное кровотечение с последующим образованием желтоватых или кровянистых корочек и (позже) на их месте рубца.

5. Язва (ulcus) — глубокий дефект кожи, достигающий дермы, подкожной жировой клетчатки, фасций, мышц, костей. Язвы обычно образуются на месте вскрытия или распада таких первичных морфологических элементов, как бугорок, узел, пустула. Оценивая язву, обращ ают внимание на ее размеры, глубину, очертания, характер краев (отвесные-говорят о наличии некротического стержня; подрытые - о глубоком расплавлении тканей с прорывом гноя чрез узкое отверстие), дна, состояние окружающей кожи. По этим данным можем установить первичный элемент. В некоторых случаях язва образуется первично (трофическая). После заживления язвы остается стойкий рубец.

6. Трещина (fissura) — линейное нарушение целостности кожи, возникающее вследствие чрезмерной ее сухости или потери эластичности при воспалительной инфильтрации. Трещины бывают поверхностные и глубокие. Поверхностные трещины локализуются в пределах эпидермиса, из них выделяется серозная жидкость, заживает, не оставляя следов. Глубокие

трещины проникают в собственно дерму, из них выделяется серозно-кровянистая жидкость, после заживления - рубец. Чаще трещины образуются в области естественных складок кожи (в углах рта, за ушной раковиной, в межпальцевых складках) или на местах, подвергающихся растяжению (над суставами, на ладонях).

7.Корка (crusta) образуется на коже в результате высыхания отделяемого мокнущей поверхности. Желтые – серозные, зеленоватые – гнойные, буровато-черные – элементы крови. Наслоившиеся друг на друга корки – рупии. Струп – элемент, являющийся проявлением некроза в коже: черный цвет + демаркационное воспаление.

8.Рубец (cicatrix) представляет собой соединительную ткань, образующуюся на месте глубокого дефекта кожи (глубокая ссадина, язва, трещина). По величине и очертаниям рубец соответствует предшествующему дефекту кожи. Свежеобразованные рубцы красного цвета, потом розового и наконец (со временем) белого – запустевание сосудов. Рубцы бывают нормотрофические, гипертрофические (возвышаются над уровнем кожи), атрофические (ниже

уровня окружающей кожи), келойдные(парестезия и пророст сосудами). Келоидные рубцы – не отражают очертаний повреждения, пояляются через неопределенное время, в отличие от гипертрофических.

9. Атрофия кожи (atrophia) — состояние, при котором кожа представляет собой истонченные, слегка западающие участки, лишенные нормального кожного рисунка. Атрофия наблюдается при таких заболеваниях, как бляшечная склеродермия, эритематоз и др. Она может развиваться и первично — при нарушении питания (алиментарная атрофия).

10.Лихенификация (lichenificatio) — уплотнение кожи, возникающее чаще в результате слияния узелков и длительного расчесывания; проявляется резким выраженным усилением кожного рисунка и инфильтрацией. Признак хронического воспаления

11.Вегетации (vegetatio) — разрастания эпителия и сосочкового слоя дермы. Они могут иметь

вид сгруппированных сосочковых разрастаний, напоминающих цветную капусту (остроконечные кондиломы). Вегетации могут локализоваться на поверхности папул, эрозий, на дне язвы, особенно при расположении этих элементов в области естественных складок. Они сочны, мягки, ярко-красного цвета, легко кровоточат. Важные условия возникновения вегетаций — наличие выделений и мацерация кожи.

•Наличие в локальном статусе первичных морфологических элементов одного вида свидетельствует о мономорфном характере сыпи.

•При наличии нескольких видов первичных элементов говорят об истинном полиморфизме сыпи (например, одновременно имеются пятна, везикулы, волдыри, пузыри при

герпетиформном дерматите Дюринга).

•При ложном полиморфизме наряду с первичными наблюдаются и вторичные элементы.

6. Пролиферативные первичные высыпные элементы: папула, бугорок, узел. Вторичные высыпные элементы. Понятие о полиморфизме

Узелок (papula) — бесполостной первичный элемент, который представляет собой поверхностный компактный элемент воспалительного или невоспалительного характера, выступающий над поверхностью кожи, плотноэластической консистенции, не оставляющий рубца после разрешения. Папулы могут быть следствием:

–пролиферативных процессов в эпидермисе, являющихся результатом трех патоморфологических процессов: акантоза (за счет утолщения шиповатого слоя при экземе), гипергранулёза (увеличение количества рядов зернистого слоя — при красном плоском лишае), гиперкератоза (утолщение рогового слоя — при гиперкератозе ладоней и подошв);

–инфильтрации в дерме являются следствием формирования инфильтратов воспалительного (вторичный сифилис) и невоспалительного (чаще опухолевого) генеза в дерме или пролиферации различных структур дермы (например, кровеносных и лимфатических сосудов);

–отложения продуктов метаболизма (амилоида, липидов, муцина

ит. д.).напр. ксантомы, кальциноз.

Преобладают эпидермо-дермальные папулы, которые встречаются при псориазе, красном плоском лишае, нейродермите, экземе, красной волчанке, дерматите Дюринга, лепре и др. Эпидермально-дермальные и дермальные папулы имеют воспалительный генез.

По величине различают:

●милиарные (до 2 мм в диаметре),

●лентикулярные (2- 4 мм в диаметре),

●нуммулярные папулы (т. е. размером с монету — 2–3 см в диаметре),

●бляшки (диаметр более 5 см).

По форме различают плоские (эпидермальные, эпидермодермальные), полушаровидные (дермальные) и остроконечные (фолликулярные) папулы.

Цвет папул зависит от характера: папулы воспалительного генеза имеют различные оттенки красного цвета, а узелки невоспалительного генеза бывают или гиперпигментированными, или цвета нормальной кожи.

Поверхность, очертания и консистенция папул могут быть самыми разнообразными.

Бугорок (tuderculum) — бесполостной округлый неостровоспалительный элемент, располагающийся в сетчатом слое, размером с вишневую косточку (диаметром от 2 до 7 мм), полушаровидной или плоской формы, плотноэластической или тестоватой консистенции, возвышающийся над поверхностью кожи. В основе образования бугорка лежит продуктивное воспаление в дерме с формированием инфекционной гранулемы вследствие инфильтрации лимфоцитами, эпителиоидными клетками, гигантскими клетками Лангханса (при лепре, туберкулезе кожи, третичном сифилисе).

Эволюция бугорка чаще завершается 1) распадом и последующим рубцеванием. 2) Возможно его обратное развитие сухим путем без распада с формированием рубцовой атрофии. Цвет бугорков колеблется от красноватобурого до красно-синюшного.

Важной характеристикой бугорка с точки зрения диагностики является определение сопротивляемости элемента давлению пуговчатого зонда. Например, при туберкулезных бугорках вследствие разрушения эластической ткани пуговчатый зонд легко проваливается, вызывая кровотечение, или при легком надавливании оставляет ямку (симптом А. И. Поспелова). При туберкулезной волчанке - симптом яблочного желе( при надавливании стеклом-желтоватое окрашивание с коричневатыми вкраплениями).

Узел (nodus) — крупный бесполостной инфильтрированный элемент, плотноэластической консистенции, располагающийся в подкожной жировой клетчатке и в глубоких слоях дермы, округлой формы, возвышающийся над поверхностью кожи. Диаметр > 3–5 см.

Узлы бывают воспалительные и невоспалительные. Кожа над воспалительными узлами может быть от бледно-розовой до синюшно-багровой окраски. Большинство узлов, возникших вследствие специфического воспаления, завершаются распадом, изъязвлением и рубцеванием (гуммы, скрофулодерма, лепромы). Невоспалительные узлы состоят из разрастаний соответствующей ткани (фиброма кожи, дерматофиброма, липома и т. д.). Невоспалительные узлы могут образоваться при различных новообразованиях кожи и в результате отложения продуктов обмена.

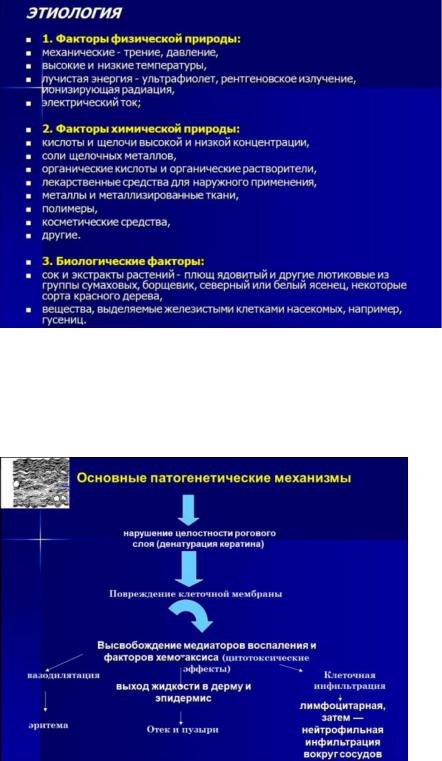

7. Дерматиты. Общая характеристика, классификация. Роль облигатных раздражителей и веществ, вызывающих сенсибилизацию, в патогенезе развития дерматита.

Дерматит (dermatitis) — воспалительное заболевание кожи, возникающее в результате непосредственного воздействия на нее внешних облигатных или факультативных раздражающих факторов химической, физической или биологической природы. Различают простые и аллергические дерматиты.

По характеру раздражителя.

●Безусловные (облигатные) факторы (способные вызывать дерматиты при определенной силе и длительности воздействия у каждого человека) - вызывают простой контактный (артифициальный) дерматит.

●Факультативные факторы (те вещества, которые не у всех вызывают дерматит) - вызывают аллергические дерматозы.

Некоторые авторы выделяют неиммунологические (ирритантные) дерматиты, которые подразделяются на острый токсический дерматит и кумулятивный дерматит (хронические кумулятивные реакции). Последний развивается в результате длительного воздействия (от нескольких месяцев до нескольких лет) слабых раздражителей (мыло, шампунь, металлы).

Этиологические факторы.

Ведущая роль в возникновении ПКД отводится силе и длительности повреждающего фактора. Следствием этого могут явиться значительные площадь и глубина поражения кожных покровов.

Индивидуальная реактивность кожных покровов при этом играет лишь вспомогательную роль, способствуя более быстрому или медленному восстановлению целостности кожных покровов или стиханию воспалительной реакции (возрастные особенности организма, индивидуальная способность кожи к регенерации).

При аллергическом дерматите происходит сенсибилизация кожных покровов, то-есть повышение чувствительности к данному аллергену.

В процессе сенсибилизации формируется иммунологический ответ в виде образования

специфических антител или сенсибилизированных лимфоцитов. Значительную роль в формировании первичного иммунного ответа играют клетки Лангерганса (белые отростчатые эпидермоциты).

• В развитии заболевания важное значение имеет состояние эпидермального барьера, находящегося в сложной зависимости от деятельности нервной, эндокринной и иммунной системы.

• Аллергический дерматит, возникающий как проявление гиперчувствительности замедленного типа, возникает вследствие способности всех видов контактных аллергенов соединяться с белками кожи.

8. Простой контактный дерматит: от механических, |

физических факторов: от высокой и |

||||||

низкой температуры, |

от воздействия ионизирующей радиации, от лучистой энергии. |

||||||

Клиника, |

|

|

лечение, |

|

|

|

профилактика. |

Заранее |

извиняюсь |

за |

объем, |

но |

вопрос |

очень |

обширный… |

Дерматит —воспаление кожи, возникающее на месте действия экзогенных раздражителей. Облигантные раздражители, их называют ирритантными, безусловными, которые всегда (в зависимости от силы раздражителя и времени действия) вызовут явления простого ирритантного дерматита. Факультативные, условные раздражители способные вызывать дерматит лишь у людей, обладающих повышенной сенсибилизацией к тому или иному веществу,вызывают аллергический контактный дерматит. Простой контактный дерматит возникает в ответ на контакт с облигатными раздражителями физической (высокая и низкая температура, трение и давление, излучение, электрический ток и др.), химической (концентрированные кислоты и щелочи, соли тяжелых и щелочных металлов) и биологической природы (сок растений — борщевика, лютиков; слизь гусениц и

медуз, |

|

слюна |

кровососущих |

насекомых). |

Дерматиты |

от |

воздействия |

механических |

раздражителей. |

1. Потертость. Возникает от давления или трения обувью, складками одежды, гипсовыми повязками ,а также при ходьбе босиком по твердой почве и т.д. Сначала появляется эритема и отечность (сопровождается чувством жжения и болезненности). Затем на фоне эритемы могут развиваться пузыри, наполненные серозным или серозно-геморрагическим содержимым, после вскрытия которых остаются болезненные мокнущие эрозии, которые эпителизируются, подсыхая в корки. Хроническая потертость чаще наблюдается у лиц, которые носят плохо подогнанную обувь и др. В этих случаях постоянное трение кожи вызывает развитие застойной гиперемии, инфильтрации, лихенификации за счет гиперкератоза. Есть еще “своеобразная” потертость - потертость скрипачей (развивается на участке шеи,

соприкасающимся со скрипкой, в виде очага пигментированной |

лихенизации, |

может |

||

проявляться |

отечной |

эритемой, |

шелушением. |

|

Лечение: |

|

|

|

|

1) Кортикостероидные |

мази (при |

хронических с салициловой |

кислотой) - |

Элоком. |

2) Покрышку пузыря снимать нельзя! Только прокалывать, смазывать фукорцином. Накладывать мази с АБ. 3) При присоединении инфекции покрышка срезается и применяются противовоспалительные средства.

4) Кератолитические средства: крем с мочевиной, витамин А. Профилактика: избегать ношение тесной обуви, соблюдение правил техники безопасности при ручной работе. 2. Опрелость (интертриго). Развивается в результате трения соприкасающихся поверхностей кожи. Причинами опрелости являются: усиленные пото- и салоотделения, недержание мочи, выделение из свищей, геморрой, согревающие компрессы, недостаточное обсушивание складок кожи после купания и т.д. Опрелость проявляется в виде эритемы, которая без резких границ переходит в окружающую кожу. В глубине складки образуются поверхностные трещины. В запущенных случаях роговой слой мацерируется и отторгается, вследствие чего выявляется эрозия с нечеткими очертаниями. Устранение раздражающего фактора, использование противовоспалительных кремов, паст быстро приводит к излечению опрелости. Лечение: устранение раздражающего фактора, противовоспалительные средства в форме

растворов |

или |

|

кремов. |

Профилактика: |

очищение |

кожных |

покровов. |

Дерматиты от воздействия высоких и низких температур.

Высокие температуры жидких, твердых или газообразных тел вызывают ожог (combustio), низкие отморожения (congelatio) и ознобления (pernio). Пирятинская просит выучить латинские

названия…) |

|

|

|

|

|

|

1. |

Ожог |

(combustio). |

Выделяют |

4 |

степени |

ожога. |

Ожог первой степени проявляется эритемой и отеком кожи, сопровождающимися чувством

жжения |

|

|

и |

|

|

болезненности. |

|

Лечение: |

холодные |

компрессы, |

топические |

ГКС |

– |

акридерм |

гк. |

Второй степени – формирование на гиперемированном фоне пузырей с серозным и геморрагическим содержимым, которые или вскрываются в эрозии, или подсыхают с образованием корок. Лечение: проткнуть пузырь у основания, покрышку 2 дня не снимать,затем снять и обработать красителями (фукорцин, гентамицин, метилен синий). Эпителизирующие средства: бепантен,

солкосерил, |

|

|

метилурацил |

|

5%. |

|

Третьей |

степени |

– |

некрозом |

поверхностных |

слоев |

дермы. |

Лечение:средства с антибактериальной активностью - аргосульфан + средства лечения ожога второй ст. Четвертой степени – некроз всех слоев дермы, гиподермы с образование струпа, язв, рубцов. Лечение: Антибактериальные средства, антисептики и красители, хирургическое лечение. Профилактика: Ну тут понятно… С открытым огнем не контактировать, не загорать, технику безопасности соблюдать. 2. Ознобление. При воздействии на кожу низких температур и ветра. Это состояние часто сочетается с акроцианозом и весьма распространено среди подростков, особенно у анемичных детей. Процесс локализуется в области щек, реже носа, ушных раковин и концевых фаланг пальцев. Высыпания сопровождаются болью/зудом. При остром течении кожа становится синюшно-красной, возникают отечные папулы и мягкой консистенции воспалительные узлы. В области концевых фаланг пальцев и тыла кистей ознобление проявляется сухостью кожи, шелушением и трещинами. На щеках образуются плотные болезненные узлы размером до грецкого ореха багрового цвета. В некоторых случаях на фоне эритемы образуются пузыри с серозно-геморрагическим содержимым, после вскрытия которых

образуются |

|

болезненные |

|

|

язвы. |

Лечение: препараты улучшающие периферическое кровообращение (милдронат); |

витамины |

||||

гр.В, С, РР, никотиновая кислота(инъекционно); местно – теплые ванночки, |

ихтиоловые и |

||||

кортикостероидные |

мази(элоком); |

физиотерапия |

– |

|

УФО. |

Профилактика: избегать работы на улице в холодную сырую погоду или в сырых помещениях.

3.Отморожение (congelatio) - в результате воздействия на кожу низких температур.

Первые |

две |

степени |

отморожения |

лечат |

дерматологии, |

а 3 |

и 4 |

уже |

хирурги. |

|||

I степень - Ишемическое пятно белого цвета, чувство жжения (разрешается через 2-4 дня |

||||||||||||

после шелушения |

) |

→ |

синюшность, |

отечность, холодное |

на |

ощупь, субъективно боли. |

||||||

II ст- |

|

пузыри |

с |

серозно-геморрагич |

содержимым |

→ |

язвы |

→ |

рубцы. |

|||

III |

ст– |

|

|

глубокие |

некрозы, |

|

синюшный |

|

цвет. |

|||

IV |

ст |

- |

|

|

некроз |

до |

кости. |

Необходима |

ампутация. |

|||

Профилактика: |

|

теплая |

одежда |

в |

|

холодную |

|

погоду. |

||||

От |

|

|

воздействия |

|

ионизирующей |

|

радиации: |

|||||

Лучевые поражения кожи развиваются вследствие повреждающего действия различных видов ионизирующей радиации (альфа, бета, гамма – нейтронные, рентгеновские излучения) клинически идентичны. Степень их выраженности «жесткость» зависит от проникающей способности и дозы излучения. В клинической картине острых лучевых поражений кожи различают раннюю лучевую реакцию кожи (в теч. нескольких часов после облучения - отечная эритема, легкий зуд), лучевую алопецию (через 1-4 недели, возобновляется рост волос к 12-14 нед.) и острый лучевой дерматит (в 1 день облучения и через 2 месяца после облучения,

зависит |

|

от |

интенсивности |

|

облучения). |

Стадии |

(в |

|

зависимости |

от |

дозы): |

1. |

Эритематозная - Отечная, застойная эритема фиолетового или голубоватого оттенка, зуд, |

|

жжение, боль. |

Может появиться петехиальная сыпь при распаде клеточных элементов. |

|

2. |

Буллезная - |

На фоне выраженного отека и эритемы появляются пузыри с геморрагическим |