- •Кафедра патофизиология, клиническая патофизиология, 3курс, лечебный факультет, перечень экзаменационных вопросов

- •1. Патофизиология как теоретическая и методологическая база медицины. Предмет и задачи патофизиологии. Основные особенности патофизиологии как научной и учебной дисциплины. Роль эксперимента в развитии патофизиологии и медицины.

- •2. Здоровье и болезнь – основные понятия нозологии. Переходные состояния организма между здоровьем и болезнью (предболезнь).

- •3. Болезнь как диалектическое единство повреждения и адаптивных реакций организма.

- •4. Этиология. Роль причин и условий в возникновении болезней, их диалектическая взаимосвязь. Понятие о внешних и внутренних причинах и факторах риска.

- •5. Патогенез. Причинно-следственные связи в развитии болезни. Понятие о порочном круге патогенеза. Единство функциональных и структурных изменений в патогенезе заболевания.

- •6. Повреждение как начальное звено патогенеза. Проявления повреждения на разных уровнях интеграции организма. Защитные, компенсаторные и восстановительные реакции организма.

- •7. Болезнетворное воздействие факторов внешней среды: действие электрического тока на организм человека.

- •10. Гипоксия. Определение, общая характеристика, классификация гипоксических состояний. Этиология и патогенез различных видов гипоксии.

- •https://docs.google.com/file/d/1L1k9VNrYG_6Rpq-KfVDVvRuDf0T11oxo/edit?filetype=msword

- •11. Защитно-приспособительные реакции при гипоксии. Механизмы срочной и долговременной адаптации к гипоксии. Нарушение обмена веществ и физиологических функций при гипоксии.

- •13. Молекулярные наследственные болезни углеводного и аминокислотного, белкового обмена. Галактоземия, гликогенозы. Фенилкетонурия, альбинизм.

- •15. Нарушение периферического кровообращения. Артериальная гиперемия. Причины, виды, механизмы развития, последствия.

- •16. Нарушение периферического кровообращения. Венозная гиперемия. Причины, виды, механизмы развития, последствия.

- •19. Воспаление. Сущность явления. Причины воспаления. Защитная роль воспаления. Теории воспаления.

- •20. Воспаление. Первичная и вторичная альтерация. Молекулярные механизмы повреждения.

- •22. Воспаление. Сосудистые реакции при воспалении. Экссудация, механизмы развития, роль медиаторов. Значение экссудации.

- •23. Сравнительная патология воспаления (И.И. Мечников). Эмиграция лейкоцитов (L) в очаг воспаления. Фагоцитоз.

- •24. Диалектика защиты и повреждения в процессе развития воспаления.

- •26. Характеристика понятия «ответ острой фазы». Основные цитокины РООФ, их происхождение и биологические эффекты.

- •27. Лихорадка как типовая патологическая реакция. Этиология, патогенез. Изменение теплопродукции и теплоотдачи в разные стадии лихорадки.

- •28. Лихорадка как компонент РООФ. Классификация пирогенов. Механизм реализации эндопирогенов. Биологическое значение лихорадки.

- •29. Отличие лихорадки от экзогенного перегревания и других видов гипертермий.

- •30. Тромботический синдром. Причины, механизмы развития, последствия (тромбоэмболическая болезнь). Патогенез тромбофилий.

- •Причины:

- ••Повреждение стенок сосудов и сердца, приводящее к снижению ее тромборезистентности.

- •Механизмы развития:

- •Механизм тромбофилии состоит в нарушении фибрин-опосредованной активации плазминогена (точнее, усиления его активации тканевым плазминоген-активирующим фактором).

- •К основным механизмам развития тромбофилии относят:

- •Последствия гиперкоагуляции и тромбоза:

- •Патогенез тромбофилий:

- •31. Геморрагический синдром: ангиопатии. Виды, причины, механизмы развития, последствия.

- •33. Геморрагический синдром: коагулопатии. Нарушения свертывания крови в 1,2,3 фазе коагуляции Причины, механизмы развития, последствия.

- •34. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (синдром ДВС). Причины, механизмы развития, стадии, последствия. Принципы патогенетической терапии.

- •35. Гипо- и гипергликемии. Виды, причины, и механизмы развития, последствия.

- •36. Этиология и патогенез сахарного диабета I и II типа. Экспериментальный сахарный диабет. Патогенез острых и хронических осложнений сахарного диабета.

- •37. Метаболический синдром и его характеристика. Общее ожирение. Виды, причины и механизмы развития. Последствия.

- •38. Энергетический обмен организма в состояниях положительного энергетического баланса. Энергетический обмен организма в состояниях отрицательного энергетического баланса.

- •39. Голодание. Виды голодания, стадии полного голодания. Гормоно-субстратные изменения в разные периоды полного голодания.

- •41. Нарушения водно-солевого обмена. Обезвоживание. Причины, механизмы развития, последствия. Роль профессиональных факторов в развитии обезвоживания.

- •42. Гипергидратация. Виды. Патогенез отеков при сердечной недостаточности.

- •43. Отеки. Патогенетические механизмы развития отеков. Патогенез токсического, голодного и почечного отеков.

- •44. Гипо- и гиперволемии. Причины, механизмы развития, последствия.

- •45. Респираторный ацидоз. Причины, механизмы развития. Роль буферных систем и органов в компенсации. Изменение показателей КОБ. Характеристика нарушений при некомпенсированной форме ацидоза.

- •49. Этиология опухолевого процесса. Виды канцерогенов. Эндо- и экзогенные канцерогены (физические, химические, биологические). Механизмы их воздействия.

- •50. Онковирусы. Их классификация. Роль вирусов в канцерогенезе.

- •51. Молекулярные механизмы канцерогенеза. Значение онкогенов в канцерогенезе.

- •52. Механизмы активации протоонкогенов. Роль онкобелков в канцерогенезе. Классификация онкобелков.

- •53. Опухолевый процесс. Определение понятия. Виды опухолей, признаки малигинизации. Понятие о предопухолевом состоянии.

- •54. Атипизм опухолевой ткани. Морфологический, биохимический, функциональный атипизм.

- •55. Механизмы антиканцерогенеза. Механизмы противоопухолевой резистентности организма.

- •56. Механизмы взаимодействия опухоли и организма. Опухолевая кахексия. Паранеопластические синдромы.

- •57. Молекулярные механизмы атеросклероза. Атерогенные дислипопротеидемии. Роль рецепторов к липопротеидам в регуляции обмена холестерина и в атерогенезе.

- •58. Атеросклероз. Значение нарушений нейроэндокринной регуляции в этиологии и патогенезе атеросклероза. Роль социальных факторов в развитии атеросклероза.

- •59. Нейрогенная теория атеросклероза (П.С. Хомуло). Этиология и патогенез. Эмоциональная реакции и эмоциональный стресс. Влияние эмоционального стресса на атерогенез.

- •60. Общая патология нервной системы. Формирование генератора патологически усиленного возбуждения как основной механизм патологической функциональной системы.

- •61. Функциональные нарушения высшей нервной деятельности. Экспериментальные неврозы. Значение типов нервных систем в возникновении неврозов (И.П. Павлов).

- •62. Эмоции и эмоциональные расстройства. Роль психоэмоционального напряжения в развитии соматической патологии.

- •65. Патология щитовидной железы. Классификация функциональных состояний. Эутиреоидное состояние щитовидной железы . Гипо- и гиперфункция щитовидной железы. Причины, признаки, механизмы развития.

- •66. Патология коры надпочечников. Гипо- и гиперфункция. Первичный и вторичный альдостеронизм. Причины, признаки, механизмы развития.

- •68. Значение и механизмы формирования срочной и долговременной адаптации.

- •69. Общий адаптационный синдром. Роль желез внутренней секреции в развитии общего адаптационного синдрома. Стадии стресса.

- •70. Стресс-факторы, стресс-реализующие системы. Механизмы стрессогенного повреждения различных органов и систем.

- •71. Адаптивные и дизадаптивные эффекты гормонов стресса (катехоламины, глюкокортикоиды). Болезни адаптации.

- •72. Стресс-лимитирующие системы. Виды, эффекты.

- •73. Понятие психоэмоционального стресса. Определение, причины, механизмы развития, роль в патогенезе психосоматических заболеваний.

- •74. Иммунодефицитные состояния и аллергия как типовые иммунопатологические процессы. Взаимосвязь аллергии и воспаления, аллергии и иммунитета.

- •75. Первичные (наследственные и врожденные) иммунодефициты. Виды, патогенез, проявления, последствия. Вторичные (приобретенные) иммунодефицитные состояния. Этиология, патогенез, последствия. СПИД, этиология, пути инфицирования, патогенез.

- •76. Аллергия и иммунитет. Общность и различия. Классификация аллергических реакций.

- •2. Патогенная роль реакций цитотоксического типа - реакция из иммунной переходит в аллергическую, повреждает и разрушает ткани, если направлена против клеток, которые стали аутоантигенными.

- •82. Лекарственная аллергия. Условия и механизмы развития.

- •83. Сердечная недостаточность. Определение, причины, классификация, механизмы развития. Интракардиальные механизмы компенсации сердечной недостаточности.

- •84. Недостаточность системы кровообращения. Определение, виды. Гемодинамическая характеристика видов недостаточности кровообращения.

- •85. Компенсаторные механизмы сердца. Понятие о гиперфункциях, виды, механизмы развития. Физическая нагрузка и гиперфункция сердца.

- •86. Острая левожелудочковая сердечная недостаточность. Клинические проявления. Виды, причины, механизмы развития.

- •87. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические признаки и механизмы. Механизмы развития сердечной недостаточности при мио-, эндо- и перикардитах. Механизмы развития сердечной недостаточности при эндокринопатиях.

- •88. Коронарная недостаточность. Определение, классификация, причины, клинические проявления.

- •89. Инфаркт миокарда. Причины, механизмы развития, осложнения. ИБС. Определение. Стенокардия, классификация по патогенезу, механизмы развития.

- •93. Хроническая сосудистая недостаточность, гипотоническая болезнь. Определение, классификация, причины, механизмы развития.

- •95. Дизэритропоэтические анемии (железодефицитная, апластическая, сидероахрестическая). Причины, механизмы развития, картина крови.

- •96. Гемолитические анемии. Принципы классификации. Приобретенные и наследственные гемолитические анемии. Причины, механизмы развития, картина крови.

- •97. Острая кровопотеря. Механизмы компенсации. Постгеморрагические анемии (острые, хронические), механизмы развития, картина крови.

- •98. Лейкоцитозы. Классификация. Причины, механизмы развития. Сдвиги лейкоцитарной формулы.

- •99. Лейкемоидные реакции. Виды, этиология, патогенез. Отличие от лейкоза. Значение для организма.

- •100. Лейкозы. Классификации. Этиопатогенез, картина костного мозга и крови при острых и хронических лейкозах.

- •101. Лейкопении. Виды, причины, механизмы развития. Изменения в лейкоцитарной формуле (процентное содержание различных форм к общему числу лейкоцитов).

- •102. Патология внешнего дыхания. Механизм компенсации при нарушении внешнего дыхания. Одышка. Виды. Периодическое и терминальное дыхание. Причины, виды, механизмы развития.

- •103. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Эмфизема легких. Виды. Патогенез нарушения внешнего дыхания при эмфиземе.

- •104. Рестриктивные причины нарушения внешнего дыхания. Пневмоторакс. Виды. Патогенез нарушений внешнего дыхания при пневмотораксе.

- •105. Обструктивные причины нарушения внешнего дыхания. Ателектаз. Виды. Патогенез нарушений внешнего дыхания при ателектазе.

- •106. Нарушение секреторной и моторной функции желудка. Причины, механизмы развития, последствия.

- •107. Нарушение пищеварения в тонком кишечнике. Пристеночное пищеварение и его нарушения. Причины, механизмы развития, последствия.

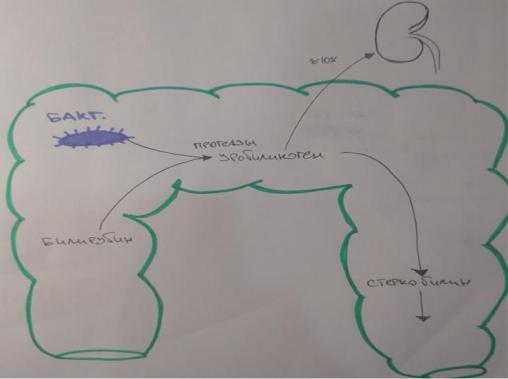

- •Характеристика билирубинового обмена

- •113. Нефротический синдром. Причины, механизмы развития, последствия, профилактика.

- •114. Острая почечная недостаточность. Формы, этиология, механизмы развития, последствия.

- •115. Хроническая почечная недостаточность. Причины, стадии, механизмы развития. Уремия.

- •116. Гломерулонефриты. Патогенетическая классификация. Клинические проявления, принципы лечения.

- •118. Кома. Виды комы. Этиология, патогенез. Нарушение функций организма при коматозных состояниях.

- •Патогенез и нарушение функции

- •Задача №20

- •Задача №26

- •Задача №44

- •Задача №54

- •Задача №55

-увеличение несвязанного б. из-за дефицита глутатион-s-трансферазы, которая улавливает билирубин гепатоцитами Снижается образование связанного б (т.к. мало захватывается несвязанного Б.), снижается обр-е стеркобилина

Но увеличивается колнцентрация непрямого Б. в крови Синдром Криглера-Найяра

-наследственный дефект трансферазы (глюкуронилтрансферазы) которая связывает билирубин с глюкуроновой кислотой Может быть ее полное отсутствие с поражением ЦНС и энцефалопатией – «ядерная желтуха» и может быть ее недостаток

Опять же повышается уровень несвязанного Б в крови Синдром Дабина-Джонсона

-это дефект ферментов, которые переправляют прямой билирубин в желчный капилляр. Из-за дефекта прямой билирубин отправляется в кровь, а так же в мочу Поэтому моча темнеет, а кал светлеет (не образуется стеркобилин т.к. нет Б. в желчи)

4. Механическая

-происходит закупорка желчных протоков ВНЕ печени и точно так же как и при холестатической возникают 3 синдрома:

1) Синдром холемии – поступление желчных кислот (ЖК) в кровь (вместе с билирубином он изганяется из капилляра в кровь)

ЖК раздражают вагус, вызывая гипотонию и брадикардию, а также раздражают капилляры, кожные рецепторы, вызывая зуд 2) Синдром ахолии – снижение поступления желчи в кишечник – приводит к нарушению всасывания

жира, витаминов, развитию инфекций и дисбактериозу 3) Синдром дисхолии – при длительном застое желчи у нее появляются литогенные свойства и могут образовываться камни

Характеристика билирубинового обмена

Выше приложена схема обмена из учебника Зайко, снизу – дополнение к верхней схеме Нужно только дополнить, что часть уробилиногена в моче при стоянии мочи окисляется до уробилина в

норме – он придает ей цвет и соответственно с ней выделяется

112. Нарушение основных процессов в почках. Функциональные пробы почек. Их значение для функциональной диагностики патологии почек. Патологические составные части мочи, изменения количества и удельной плотности мочи. Протеинурия, гематурия, лейкоцитурия. Причины,

виды, диагностическое значение.

Нарушение основных процессов в почке: нарушение клубочковой фильтрации, нарушение функции канальцев (реабсорбция,разведение и концентрирование мочи, способность к осмотическому концентрированию, экскреция, процессы ацидо- и аммониогенеза).

Функциональные пробы почек.

1.Проба на очищение (клиренс) – способность почек очищать организм от какого-либо вещества за единицу времени.

С = U x V \p, где С – клиренс, U – количество вещества в моче, V – объём мочи, р – количество вещества в плазме крови.

Значение: выявление нарушений выделительной способности почек.

2.Проба Реберга-Тареева (определение СКФ по клиренсу эндогенного креатинина).

Значение: оценка выделительной способности почек, определяя СКФ и канальцевую реабсорбцию по клиренсу эндогенного креатинина крови и мочи.

3.Проба Зимницкого (ислледование относительной плотности мочи в отдельных порциях, выделяемых при произвольном мочеиспускании в течение суток).

Значение: оценка способности почек к концентрированию и разведению мочи, также оценка суточного диуреза.

4.Проба Нечипоренко.

Значение: выявление скрытого воспалительного процесса в мочевыделительной системе и поределение количества патологических частей в единице объема мочи (ЭЦ, ЛЦ, цилиндры).

5. Проба Аддиса-Каковского (количественный метод, при котором исследуют мочу, выделенную за

10-12 ч).

Значение: определение с помощью счетной камеры числа ЭЦ, ЛЦ, цилиндров в осадке небольшой пробы с последующим перерасчетом на суточное количество мочи.

Патологические составные части мочи: повышение белка (протеинурия), глюкозы (глюкозурия), аминокислот (аминоацидурия), кетоновых тел (кетонурия), эритроцитов (гематурия), лейкоцитов (лейкоцитурия/пиурия при большом количестве), цилиндров (цилиндрурия), кристаллов различных солей (кристаллурия), микроорганизмов (бактериурия) и др.

1)Изменение количества мочи: полиурия (более 2 л в день независимо от выпитой жидкости), олигурия (сут диурез до 500-200 мл), анурия (сут диурез менее 200 мл).

2)Изменение удельной плотности мочи: гиперстенурия (увеличение ОПМ более 1030), гипостенурия (уменьшение ОПМ 1002-1012), изостенурия (монотонный диурез – фиксированная плотность в течение суток).

3)Протеинурия (появление белка в моче). Нормой считается небольшое количество белка в моче

(менее 0, 033 г/л), при содержании белка в моче менее 3 г/л говорят о микропротеинурии, более 3 г/л – о макропротеинурии.

Виды: 1. По качеству выделяемого белка: селективная (только низкомолекулярные белки) (потеря способности фильтра отталкивать отрицательно заряженные белки) и неселективная (низко- и высокомолекулярные белки) (утрата фильтром способности регулировать прохождение молекул белка в зависимости от их размера).

2. По механизму: 1. Функциональная:

а) ортостатическая (постуральная/лордотическая) – в основном у детей и подростков, причина - при длительном нахождении в вертикальном положении нарушается почечная гемодинамика из-за сдавления нижней полой вены или выброса ренина.

б) рабочая/маршевая/ после физ. нагрузки – связаны с гемолизом ЭЦ и гемоглобинурией, с активацией САС (выброс КА, затем еще и включение РААС).

в) при эмоциональном стрессе г) при переохлаждении и др. 2. Патологическая:

а) канальцевая – нарушение реабсорбции белка в проксимальном канальце.

б) клубочковая - повышена проницаемость почечного фильтра (повреждение БМ клубочка, нейтрализация заряда клубочка).

в) секреторная – поражение мочевыводящих путей.

г) гистурия (тканевая) – повышення экскреция с мочой тканевых АГ (распад опухоли). д) протеинурия переполнения – повышение содержания белков в плазме.

4) Гематурия – появление в моче крови.

Виды: микрогематурия (до 50-70 ЭЦ в пз), макрогематурия (более 70 ЭЦ в пз).

Причина: 1) заболевания почек (гломерулонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, поликистоз, СКВ и др.) – характерно наличие гемолизированных/«выщелоченных» ЭЦ.

2) повреждение МВП (мочекаменная болезнь, опухоли МВП и др.) - характерно наличие свежих ЭЦ. 5) Лейкоцитурия – появление в моче лейкоцитов.

Виды: 1. Истинная: - абактериальная (лимфоцитурия, эозинофилурия) – вирусные, лекарственные, интерстициальные, гломерулонефриты, гельминтозы.

- бактериальные (нейтрофилурия, лимфоцитурия) – пиелонефрит, цистит, уретрит.

2. Ложная: нейтрофилурия – нарушение правил сбора мочи, симуляционная, генитального происхождения.

113. Нефротический синдром. Причины, механизмы развития, последствия, профилактика.

Нефротический синдром – синдром, включающий массивную неселективную протеинурию (более 3 г/сутки), гипопротеинемию, гипоонкию, отеки и гиперлипидемию в связи с повреждением клубочкового фильтра.

Причины.

По происхождению нефротический синдром подразделяют на первичный и вторичный. Первичный нефротический синдром не связан ни с одной из предшествующих болезней почек. По

большей части его причиной служит генетически обусловленный дефект обмена веществ (липоидный нефроз) или трансплацентарный перенос специфических противопочечных антител от матери к плоду (врожденный родственный нефроз) и др.

Вторичный нефротический синдром обусловлен некоторыми болезнями почек (гломерулонефрит) или других органов (нефропатия беременных, сахарный диабет, амилоидоз, системная красная волчанка, сывороточная болезнь, стафилококковый сепсис и т. д.). Наблюдается также после отравления солями тяжелых металлов, при значительных ожогах, лучевом поражении, отторжении почечного трансплантата, приеме некоторых лекарственных средств ( сульфаниламидные препараты, пенициллин, кортикостероиды), нарушении кровоснабжения почек.

Патогенез.

Вбольшинстве случаев развитие нефротического синдрома обусловлено иммунными механизмами, преимущественно гиперчувствительностью замедленного типа. При этом антигены могут быть как экзогенного (бактериальные, вирусные, паразитические, лекарственные, пищевые, соли тяжелых металлов и др.), так и эндогенного (денатурированные ДНК, нуклеопротеиды, белки опухолевой природы, тиреоглобулин) происхождения. Антитела, образующиеся в ответ на поступление антигенов, в основном относятся к IgM.

Поражение клубочков нефронов связывают с отложением на поверхности или в самой базальной мембране капилляров амилоида, глико- и липопротеидов, фибриногена с активацией гуморальных и клеточных механизмов воспалительной реакции. Как следствие, теряется структурная целостность базальной мембраны, изменяются ее состав и физико-химические свойства, резко повышается проницаемость клубочкового фильтра для белков плазмы крови.

Вразвитии нефротического синдрома принимают участие Т-лимфоциты, которые продуцируют фактор, активирующий хемотаксис нейтрофилов и их повреждающее действие, приводя к повышению проницаемости капилляров клубочков.

Общим для большинства форм нефротического синдрома является увеличение проницаемости клубочкового фильтра для белка вследствие снижения электрического заряда мембран и постепенно ухудшающаяся реабсорбция белка в канальцах нефронов. Протеинурия может иметь как селективный, так и неселективный характер. При этом количество теряемого организмом с мочой белка всегда более 3 г за сутки.

Следствием макропротеинурии (экскреции большого количества белка с мочой) является

гипопротеинемия, которая, в свою очередь, влечет за собой развитие отеков первоначально по гипоонкотическому механизму: снижение онкотического давления крови приводит к усилению процесса фильтрации в капиллярах и ухудшению процесса реабсорбции, в результате чего жидкость скапливается в межтканевом пространстве. В ответ на гиповолемию и ишемию почек включается в работу РААС: увеличивается секреция альдостерона, интенсивно реабсорбируется Na+, вслед за этим увеличивается секреция АДГ и задерживается вода (наблюдается олигоурия), что изначально носит компенсаторный характер для восполнения дефицита ОЦК. Однако весь объем реабсорбируемой жидкости в сосудах не задерживается: вследствие низкого онкотического давления крови жидкость выходит в интерстициальное пространство, еще более увеличивая уже имеющиеся отеки, замыкая «порочный круг».

Гиперлипидемия (повышение содержание атерогенных фракций липопротеинов – ЛПНП, ЛПОНП – и холестерина) при нефротическом синдроме объясняется несколькими механизмами:

1.дефицит альбуминов (транспортных белков для ЛПНП и ЛПОНП) приводит к увеличению ЛПНП и ЛПОНП в крови;

2.в результате гипопротеинемии компенсаторно увеличивается активность синтетических процессов в печени, однако происходит не только активный синтез альбуминов, но и атерогенных фракций липопротеинов;

3.развивается нарушение ферментативных систем липидного обмена – в первую очередь, липопротеинлипазы, что приводит к накоплению ЛПОНП и ЛПНП;

4.развивающаяся недостаточность функции щитовидной железы из-за потери тиреоглбулинов с мочой способствует нарушению процессов этерификации холестерина в результате отсутствия суммарного эффекта тиреоидных гормонов с катехоламинами.

Последствия/Осложнения.

Железодефицитная анемия из-за потери трансферрина с мочой Иммунодефицит из-за потери факторов комплемента и легких цепей иммуноглобулинов.

Тромбофилитический синдром с развитием тромбоэмболий из-за потери антикоагулянтов и ослабления фибринолитической активности, вследствие снижения уровня плазминогена.

Профилактика: Ранняя диагностика заболевания, тщательное лечение почечной и внепочечной патологии с аккуратным использованием лекарственных средств (исключая нефротоксическое действие).

114. Острая почечная недостаточность. Формы, этиология, механизмы развития, последствия.

Острая почечная недостаточность - это быстро возникающее и потенциально обратимое, резкое снижение функции почек вследствие снижения скорости клубочковой фильтрации, что приводит к повышению концентрации в крови креатинина и мочевины, что является причиной для развития аутоинтоксикации и нарушения гомеостаза.

Формы и их этиология:

1.Преренальная форма (Преранальная ОПН возникает при значительном снижении перфузии почечных сосудов из-за: ниже)

ØПадение тонуса сосудов (шок, коллапс любой этиологии)

ØСнижение ОЦК (кровопотеря, ожоговая болезнь, профузная диарея)

ØНарушение сократительной работы сердца и падение МОК (сердечная недостаточность).

2.Ренальная форма (воздействия, которые обусловливают не только снижение клубочковой фильтрации, но и резко выраженное нарушение функции канальцев вследствие развития в них дистрофических изменений вплоть до острого некроза)

ØРезкое снижение системного АД в сочетании с ДВС-синдромом и сладжем (ишемический канальцевый некроз)

ØДействие токсических веществ на эпителий канальцей: промышленных ядов, лекарственных препаратов, грибных и змеиных ядов, радиоконтрастных средств, бактериальных токсинов (нефротоксический канальцевый некроз)

ØВоспалительные процессы в почечной паренхиме (острый гломерулонефрит, пиелонефрит, васкулит и др.)

3.Постренальная форма (обусловлена остро возникающей окклюзией мочевыводящих путей на любом уровне)

ØНарушение проходимости мочеточников (закупорка камнями, кровяными сгустками)

Ø Неопластические процессы в мочевом пузыре, предстательной железе и др.