- •Кафедра патофизиология, клиническая патофизиология, 3курс, лечебный факультет, перечень экзаменационных вопросов

- •1. Патофизиология как теоретическая и методологическая база медицины. Предмет и задачи патофизиологии. Основные особенности патофизиологии как научной и учебной дисциплины. Роль эксперимента в развитии патофизиологии и медицины.

- •2. Здоровье и болезнь – основные понятия нозологии. Переходные состояния организма между здоровьем и болезнью (предболезнь).

- •3. Болезнь как диалектическое единство повреждения и адаптивных реакций организма.

- •4. Этиология. Роль причин и условий в возникновении болезней, их диалектическая взаимосвязь. Понятие о внешних и внутренних причинах и факторах риска.

- •5. Патогенез. Причинно-следственные связи в развитии болезни. Понятие о порочном круге патогенеза. Единство функциональных и структурных изменений в патогенезе заболевания.

- •6. Повреждение как начальное звено патогенеза. Проявления повреждения на разных уровнях интеграции организма. Защитные, компенсаторные и восстановительные реакции организма.

- •7. Болезнетворное воздействие факторов внешней среды: действие электрического тока на организм человека.

- •10. Гипоксия. Определение, общая характеристика, классификация гипоксических состояний. Этиология и патогенез различных видов гипоксии.

- •https://docs.google.com/file/d/1L1k9VNrYG_6Rpq-KfVDVvRuDf0T11oxo/edit?filetype=msword

- •11. Защитно-приспособительные реакции при гипоксии. Механизмы срочной и долговременной адаптации к гипоксии. Нарушение обмена веществ и физиологических функций при гипоксии.

- •13. Молекулярные наследственные болезни углеводного и аминокислотного, белкового обмена. Галактоземия, гликогенозы. Фенилкетонурия, альбинизм.

- •15. Нарушение периферического кровообращения. Артериальная гиперемия. Причины, виды, механизмы развития, последствия.

- •16. Нарушение периферического кровообращения. Венозная гиперемия. Причины, виды, механизмы развития, последствия.

- •19. Воспаление. Сущность явления. Причины воспаления. Защитная роль воспаления. Теории воспаления.

- •20. Воспаление. Первичная и вторичная альтерация. Молекулярные механизмы повреждения.

- •22. Воспаление. Сосудистые реакции при воспалении. Экссудация, механизмы развития, роль медиаторов. Значение экссудации.

- •23. Сравнительная патология воспаления (И.И. Мечников). Эмиграция лейкоцитов (L) в очаг воспаления. Фагоцитоз.

- •24. Диалектика защиты и повреждения в процессе развития воспаления.

- •26. Характеристика понятия «ответ острой фазы». Основные цитокины РООФ, их происхождение и биологические эффекты.

- •27. Лихорадка как типовая патологическая реакция. Этиология, патогенез. Изменение теплопродукции и теплоотдачи в разные стадии лихорадки.

- •28. Лихорадка как компонент РООФ. Классификация пирогенов. Механизм реализации эндопирогенов. Биологическое значение лихорадки.

- •29. Отличие лихорадки от экзогенного перегревания и других видов гипертермий.

- •30. Тромботический синдром. Причины, механизмы развития, последствия (тромбоэмболическая болезнь). Патогенез тромбофилий.

- •Причины:

- ••Повреждение стенок сосудов и сердца, приводящее к снижению ее тромборезистентности.

- •Механизмы развития:

- •Механизм тромбофилии состоит в нарушении фибрин-опосредованной активации плазминогена (точнее, усиления его активации тканевым плазминоген-активирующим фактором).

- •К основным механизмам развития тромбофилии относят:

- •Последствия гиперкоагуляции и тромбоза:

- •Патогенез тромбофилий:

- •31. Геморрагический синдром: ангиопатии. Виды, причины, механизмы развития, последствия.

- •33. Геморрагический синдром: коагулопатии. Нарушения свертывания крови в 1,2,3 фазе коагуляции Причины, механизмы развития, последствия.

- •34. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (синдром ДВС). Причины, механизмы развития, стадии, последствия. Принципы патогенетической терапии.

- •35. Гипо- и гипергликемии. Виды, причины, и механизмы развития, последствия.

- •36. Этиология и патогенез сахарного диабета I и II типа. Экспериментальный сахарный диабет. Патогенез острых и хронических осложнений сахарного диабета.

- •37. Метаболический синдром и его характеристика. Общее ожирение. Виды, причины и механизмы развития. Последствия.

- •38. Энергетический обмен организма в состояниях положительного энергетического баланса. Энергетический обмен организма в состояниях отрицательного энергетического баланса.

- •39. Голодание. Виды голодания, стадии полного голодания. Гормоно-субстратные изменения в разные периоды полного голодания.

- •41. Нарушения водно-солевого обмена. Обезвоживание. Причины, механизмы развития, последствия. Роль профессиональных факторов в развитии обезвоживания.

- •42. Гипергидратация. Виды. Патогенез отеков при сердечной недостаточности.

- •43. Отеки. Патогенетические механизмы развития отеков. Патогенез токсического, голодного и почечного отеков.

- •44. Гипо- и гиперволемии. Причины, механизмы развития, последствия.

- •45. Респираторный ацидоз. Причины, механизмы развития. Роль буферных систем и органов в компенсации. Изменение показателей КОБ. Характеристика нарушений при некомпенсированной форме ацидоза.

- •49. Этиология опухолевого процесса. Виды канцерогенов. Эндо- и экзогенные канцерогены (физические, химические, биологические). Механизмы их воздействия.

- •50. Онковирусы. Их классификация. Роль вирусов в канцерогенезе.

- •51. Молекулярные механизмы канцерогенеза. Значение онкогенов в канцерогенезе.

- •52. Механизмы активации протоонкогенов. Роль онкобелков в канцерогенезе. Классификация онкобелков.

- •53. Опухолевый процесс. Определение понятия. Виды опухолей, признаки малигинизации. Понятие о предопухолевом состоянии.

- •54. Атипизм опухолевой ткани. Морфологический, биохимический, функциональный атипизм.

- •55. Механизмы антиканцерогенеза. Механизмы противоопухолевой резистентности организма.

- •56. Механизмы взаимодействия опухоли и организма. Опухолевая кахексия. Паранеопластические синдромы.

- •57. Молекулярные механизмы атеросклероза. Атерогенные дислипопротеидемии. Роль рецепторов к липопротеидам в регуляции обмена холестерина и в атерогенезе.

- •58. Атеросклероз. Значение нарушений нейроэндокринной регуляции в этиологии и патогенезе атеросклероза. Роль социальных факторов в развитии атеросклероза.

- •59. Нейрогенная теория атеросклероза (П.С. Хомуло). Этиология и патогенез. Эмоциональная реакции и эмоциональный стресс. Влияние эмоционального стресса на атерогенез.

- •60. Общая патология нервной системы. Формирование генератора патологически усиленного возбуждения как основной механизм патологической функциональной системы.

- •61. Функциональные нарушения высшей нервной деятельности. Экспериментальные неврозы. Значение типов нервных систем в возникновении неврозов (И.П. Павлов).

- •62. Эмоции и эмоциональные расстройства. Роль психоэмоционального напряжения в развитии соматической патологии.

- •65. Патология щитовидной железы. Классификация функциональных состояний. Эутиреоидное состояние щитовидной железы . Гипо- и гиперфункция щитовидной железы. Причины, признаки, механизмы развития.

- •66. Патология коры надпочечников. Гипо- и гиперфункция. Первичный и вторичный альдостеронизм. Причины, признаки, механизмы развития.

- •68. Значение и механизмы формирования срочной и долговременной адаптации.

- •69. Общий адаптационный синдром. Роль желез внутренней секреции в развитии общего адаптационного синдрома. Стадии стресса.

- •70. Стресс-факторы, стресс-реализующие системы. Механизмы стрессогенного повреждения различных органов и систем.

- •71. Адаптивные и дизадаптивные эффекты гормонов стресса (катехоламины, глюкокортикоиды). Болезни адаптации.

- •72. Стресс-лимитирующие системы. Виды, эффекты.

- •73. Понятие психоэмоционального стресса. Определение, причины, механизмы развития, роль в патогенезе психосоматических заболеваний.

- •74. Иммунодефицитные состояния и аллергия как типовые иммунопатологические процессы. Взаимосвязь аллергии и воспаления, аллергии и иммунитета.

- •75. Первичные (наследственные и врожденные) иммунодефициты. Виды, патогенез, проявления, последствия. Вторичные (приобретенные) иммунодефицитные состояния. Этиология, патогенез, последствия. СПИД, этиология, пути инфицирования, патогенез.

- •76. Аллергия и иммунитет. Общность и различия. Классификация аллергических реакций.

- •2. Патогенная роль реакций цитотоксического типа - реакция из иммунной переходит в аллергическую, повреждает и разрушает ткани, если направлена против клеток, которые стали аутоантигенными.

- •82. Лекарственная аллергия. Условия и механизмы развития.

- •83. Сердечная недостаточность. Определение, причины, классификация, механизмы развития. Интракардиальные механизмы компенсации сердечной недостаточности.

- •84. Недостаточность системы кровообращения. Определение, виды. Гемодинамическая характеристика видов недостаточности кровообращения.

- •85. Компенсаторные механизмы сердца. Понятие о гиперфункциях, виды, механизмы развития. Физическая нагрузка и гиперфункция сердца.

- •86. Острая левожелудочковая сердечная недостаточность. Клинические проявления. Виды, причины, механизмы развития.

- •87. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические признаки и механизмы. Механизмы развития сердечной недостаточности при мио-, эндо- и перикардитах. Механизмы развития сердечной недостаточности при эндокринопатиях.

- •88. Коронарная недостаточность. Определение, классификация, причины, клинические проявления.

- •89. Инфаркт миокарда. Причины, механизмы развития, осложнения. ИБС. Определение. Стенокардия, классификация по патогенезу, механизмы развития.

- •93. Хроническая сосудистая недостаточность, гипотоническая болезнь. Определение, классификация, причины, механизмы развития.

- •95. Дизэритропоэтические анемии (железодефицитная, апластическая, сидероахрестическая). Причины, механизмы развития, картина крови.

- •96. Гемолитические анемии. Принципы классификации. Приобретенные и наследственные гемолитические анемии. Причины, механизмы развития, картина крови.

- •97. Острая кровопотеря. Механизмы компенсации. Постгеморрагические анемии (острые, хронические), механизмы развития, картина крови.

- •98. Лейкоцитозы. Классификация. Причины, механизмы развития. Сдвиги лейкоцитарной формулы.

- •99. Лейкемоидные реакции. Виды, этиология, патогенез. Отличие от лейкоза. Значение для организма.

- •100. Лейкозы. Классификации. Этиопатогенез, картина костного мозга и крови при острых и хронических лейкозах.

- •101. Лейкопении. Виды, причины, механизмы развития. Изменения в лейкоцитарной формуле (процентное содержание различных форм к общему числу лейкоцитов).

- •102. Патология внешнего дыхания. Механизм компенсации при нарушении внешнего дыхания. Одышка. Виды. Периодическое и терминальное дыхание. Причины, виды, механизмы развития.

- •103. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Эмфизема легких. Виды. Патогенез нарушения внешнего дыхания при эмфиземе.

- •104. Рестриктивные причины нарушения внешнего дыхания. Пневмоторакс. Виды. Патогенез нарушений внешнего дыхания при пневмотораксе.

- •105. Обструктивные причины нарушения внешнего дыхания. Ателектаз. Виды. Патогенез нарушений внешнего дыхания при ателектазе.

- •106. Нарушение секреторной и моторной функции желудка. Причины, механизмы развития, последствия.

- •107. Нарушение пищеварения в тонком кишечнике. Пристеночное пищеварение и его нарушения. Причины, механизмы развития, последствия.

- •Характеристика билирубинового обмена

- •113. Нефротический синдром. Причины, механизмы развития, последствия, профилактика.

- •114. Острая почечная недостаточность. Формы, этиология, механизмы развития, последствия.

- •115. Хроническая почечная недостаточность. Причины, стадии, механизмы развития. Уремия.

- •116. Гломерулонефриты. Патогенетическая классификация. Клинические проявления, принципы лечения.

- •118. Кома. Виды комы. Этиология, патогенез. Нарушение функций организма при коматозных состояниях.

- •Патогенез и нарушение функции

- •Задача №20

- •Задача №26

- •Задача №44

- •Задача №54

- •Задача №55

На современном этапе выделяют три механизма онкогенеза.

1.Продукты онкогена включаются во внутриклеточные ключевые процессы, регулирующие рост клеток. Примером является онкобелок гена c-myc — ДНК-связывающийбелок. Эта группа онкобелков оказывают влияние на ход течения митотического цикла.

2.Синтез онкобелков, обладающих своиствам̆ и полипептидных факторов роста. Онкобелки ряда онкогенов представляют собойфакторы роста. Например, продукт гена c-sis, которыйидентичен фактору роста тромбоцитов, стимулирует рост клеток мезенхимы и глии.

3.Синтез онкобелков, обладающих своиствамй рецепторов («неполные» рецепторы, так как отсутствует большая часть внешнего домена рецептора при сохранении ферментативнойчасти, например, протеинкиназнойактивности). К примеру, ген c-erb детерминирует образование рецептора к фактору роста эпидермиса, приводя к аутостимуляции при опухолевойтрансформации (принцип положительнойобратнойсвязи).

Классификация онкобелков

По локализации

1. Ядерные онкобелки

2. Цитоплазматические онкобелки

3. Мембранные онкобелки

По механизму действия

Онкобелки митогены |

Myc, myp, jan, fos |

Стимуляция бесконтрольного деления, локализованы в |

|

|

ядре |

|

|

|

Онкобелки, |

srs |

Накопление цГМФ в опухолевой клетке приводит к |

выполняющие роль |

|

активации тирозинзависимых ПК(srs) —> |

ПК |

|

бесконтрольное деление —> утрата дифференцировки |

|

|

|

Онкобелки с двойной |

P28sis |

Состоит из двух субъединиц: одна — гомолог ФР, другая |

функцией |

|

рецептор для ФР, обеспечивает автономность |

|

|

опухолевой клетки |

|

|

|

Онкобелки |

tel |

|

псевдорецепторы |

|

|

|

|

|

ГТФ-онкобелки |

ras |

ГТФ в опухолевой клетки преобладает |

|

|

|

Гены супрессоры опухолевого роста:

>гены-супрессоры опухолевого роста в норме кодируют белки, подавляющие клеточную пролиферацию >нарушение/отсуствие работы этих генов —> опухолевый процесс >в отличие от онкогенов, гены-супрессоры не доминантны, а рецессивны, что значит, что для

проявления опухолевого фенотипа должны быть инактивированы оба аллеля. >пример: р53, Rb, APC

Р53 —многофункциональный белок, участвующий в регуляции транскрипции, стабилизации генома, подавлении пролиферации клеток и апоптозе (продукт гена ТР53). Белок р53 чувствителен к химиотерапии: повреждение ДНК, вызванное химиотерапией, приводит к активации р53 и апоптозу поврежденных клеток.

Гены репарации ДНК:

>обеспечивают аккуратное копирование каждой цепи ДНК во время деления клетки >мутации в этих генах —> увеличение частоты мутаций в других генах, таких как протоонкогены и гены супрессоры опухоли —> опухолевый процесс

52. Механизмы активации протоонкогенов. Роль онкобелков в канцерогенезе. Классификация онкобелков.

Механизмы активации протоонкогенов:

1)Амплификация генов – увеличение числа протоонкогенов, обладающих в норме небольшой, следовой активностью; в результате этого общая активность протоонкогенов значительно возрастает, что и может вести к опухолевой трансформации клетки.

2)Точечные мутации в онкогене, что может привести к синтезу другого регуляторного онкобелка, сдвигающего баланс метаболизма в направлении опухолевой трансформации.

3)Хромосомные транслокации – фрагмент одной хромосомы отщепляется и присоединяется к другой. В некоторых опухолевых клетках найдены характерные транслокации. При хроническом миелолейкозе в клетках обнаруживается Филадельфийская хромосома, которая образуется в результате транслокации участка 9й хромосомы на 22ю хромосому. Этот перемещенный онкоген попадает под контроль энхансера(провируса) и происходит усиление транскрипции и приобретение малигнизирующего эффекта.

4)Вставка энхансера в геном клетки и усиление транскрипции онкогена(при вирусном канцерогенезе вставка концевых длинных повторов ретровирусов)

5)Вставка промотора в геном клетки. Некоторые ретровирусы не содержат онкогены, но встраиваясь в геном клетки, где локализован протоонкоген, могут стать промотором.

Онкобелки – опухолевые(раковые) белки. Их синтез программируется активными клеточными онкогенами. С их помощью опухолевая генетическая программа превращается в реальные опухолевые признаки и их совокупности(атипизмы).

По локализации онкобелки делятся на:

- ядерные - цитоплазматические

- мембранны По механизму действия :

1.онкобелки -митогены (myc,myp,jan,fos)

Митогены - выполняют функцию стимуляции деления клетки. 2.онкобелки выполняющие роль протеинкиназ (семейство srs)

Мишенью для онкобелков является винкулин, фибриноген. При увеличении фосфотирозинов в этих белках, входящих в состав мембранны, изменяются свойства клеточной мембраны(свойство адгезивности снижается, нарушается контактное торможение).

3.онкобелки с двойной функцией ( гомологи ФР и рецепторы для ФР-p28 sis) Результат появления такого онкобелкаэто автономность опухолевой клетки 4. Онкобелки -псевдорецепторы (онкоген Tel)

Выполняют 2 функции: функция фактора роста и рецептора фактора роста. Для того чтобы белки начали выполнять свою функцию необходима экспрессия протоонкогенов в онкогены.

5. ГТФонкобелки (семейство ras)

Гуанозин-3-фосфат связывающие белки. Результат работыэто активация цГМФ. (Активация пролиферации и снижения дифференцировки)

53. Опухолевый процесс. Определение понятия. Виды опухолей, признаки малигинизации. Понятие о предопухолевом состоянии.

Опухолевый процесс-это бесконтрольное деление клеток и разрастание тканей автономного характера с атипизмом строения, функции и метаболизма.

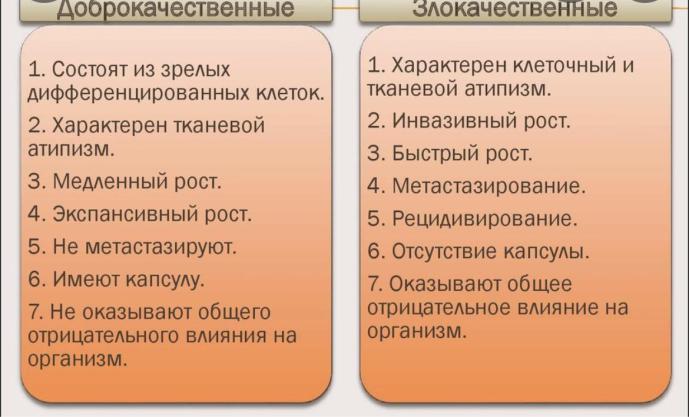

Опухоли могут быть доброкачественные и злокачественные.

Признаки малигнизации(озлокачествление):

1.Патологическая гиперплазия(деление бесконтрольное и не регулируемое);

2.Анаплазия (клетка утрачивает свою дифференцировку=> примитивная клетка, только питается и делится, специальные функции утрачены);

3.Автономность(клетка уходит из под контроля систем организма, принцип информационной глухоты);

4.Инвазивный рост;

5.Метастазирование(способность клеток опухоли распространяться по

организму); 6. Атипизм метаболизма.

Предопухолевым состоянием(предраком) принято считать патологические процессы, предшествующие развитию любого вида злокачественной опухоли, но не обязательно переходящие в нее.

Морфологически проявляется очагом избыточной клеточной пролиферации с атипичными клетками, но без инфильтративного роста.

Различают облигатные и факультативные предраковые состояния.

Облигатные(обязательные) – патологические изменения, которые обязательно переходят в рак(наследственный полипоз толстой кишки, пигментная ксеродема кожи, аденоматозный полип желудка, некоторые виды мастопатии, некоторые доброкачественные опухоли). Факультативные(необязательные) – патологические состояния, на фоне которых может развиться рак(хронические воспалительные заболевания и очаги пролиферации, рубцы после ожогов, незаживающие язвы, эрозии шейки матки, полипы, старческие кератозы).

54. Атипизм опухолевой ткани. Морфологический, биохимический, функциональный атипизм.

Атипизм – отклонение от нормы, отличающее опухолевые клетки от нормальных.

1)Морфологический атипизм делят на тканевой и клеточный.

Тканевой атипизм характерен только для доброкачественных опухолей. В норме в ткани межклеточного пространства мало, между клетками есть нексусы, в которых работает винкулин(формирует контакты клетки с другими клетками и межклеточным матриксом). В опухолевых тканях структура теряется, межклеточное пространство увеличивается, нексусы исчезают, винкулин меняет свои свойства, происходит хаотичное нагромождение клеток друг на друга.

Клеточный атипизм характерен для злокачественных опухолей. Проявляется полиморфизмом – разной формой и размерами клеток и ядер; увеличением ядерно-цитоплазматического отношения; гиперхромией ядер; изменением числа, формы и размеров хромосом(хромосомные аберрации); увеличением количества свободнолежащих в цитоплазме рибосом, т.к. активно идет синтез белка;

увеличением размеров и числа ядрышек в ядрах; увеличением числа митоза; появлением различных по величине и форме митохондрий.

2) Биохимический атипизм

Углеводный обмен: в опухолевой клетке возникает отрицательный эффект Пастера(окисление субстрата в кислород только гликозизом). Накапливаются кислые продукты, которые приводят к пролиферации, гибели. В опухолевой клетке появляется атипичная гексокиназа с расположением активного центра в положении 1,2(в норме 3,4), которая способна утилизировать глюкозу даже в самых низких концентрациях в крови.

Жировой обмен: опухолевая клетка в качестве энергетического материала использует жирные кислоты, холестерин. ХС исчезает из клеточной мембраны, повышая ее проницаемость для субстрата.

Белковый обмен: опухолевые клетки образуют атипичные белки(трансформирующие факторы).

3) Функциональный атипизм: опухолевая клетка только питается и делится. Специфические функции отсутствуют.

55. Механизмы антиканцерогенеза. Механизмы противоопухолевой резистентности организма.

Механизмы антиканцерогенеза

1)Антиканцерогенные механизмы, действующие против химических канцерогенных факторов. К ним относятся:

- реакции инактивации канцерогенов: окисление с помощью неспецифических оксидаз микросом, например полициклических углеводородов; восстановление с помощью редуктаз микросом, - элиминация экзо- и эндогенных канцерогенных агентов из организма в составе желчи, кала, мочи; - пиноцитоз и фагоцитоз канцерогенных агентов, сопровождающиеся их обезвреживанием; - образование АТ против канцерогенов как гаптенов; - ингибирование свободных радикалов антиоксидантами.

2)Антиканцерогенные механизмы, действующие против биологических этиологических факторов – онкогенных вирусов:

- ингибирование онкогенных вирусов интерферонами; - нейтрализация онкогенных вирусов специфическими антителами

3)Антиканцерогенные механизмы, действующие против физических канцерогенных факторов – ионизирующих излучений.

- реакции торможения образования и инактивации свободных радикалов и перекисей липидов и водорода. Антирадикальные и антиперекисные реакции обеспечиваются витамином Е, селеном, глютатион-дисульфидной системой, глутатион-пероксидазой, супероксиддисмутазой(инактивирует супероксидный анион-радикал), каталазой(расщепляет перекись водорода).

Противоопухолевая(антибластомная) резистентность – это устойчивость организма к возникновению и развитию опухолей.

Механизмы:

1)Антиканцерогенные, направленные на этап взаимодействия канцерогенного фактора с клетками, органеллами, макромолекулами(см выше)

2)Антитрансформационные, направленные на этап трансформации нормальной клетки в опухолевую и тормозящие его. К ним относятся:

- антимутационные механизмы, устраняющие повреждения, ошибки ДНК(генов) и поддерживающих благодаря этому генный гемостаз; - антионкогенные механизмы, действие которых сводится к подавлению размножения клеток и стимуляции их дифференцировки.

3)Антицеллюлярные, направленные на ингибирование и уничтожение отдельных опухолевых клеток и опухолей в целом. Делятся на иммуногенные и неиммуногенные.

Иммуногенные осуществляют иммунологический надзор за постоянством нормального антигенного состава тканей и органов организма. Делятся на специфические и неспецифические. Специфические иммуногенные механизмы оказывают оказывают цитотоксическое действие, ингибирование роста и уничтожение опухолевых клеток: иммунными Т-лимфоцитами-киллерами;

иммунными макрофагами с помощью секретируемых ими факторов: макрофаг-лизина, лизосомальных ферментов, факторов комплемента, ростингибирующего компонента интерферона, фактора некроза опухолей; К-лимфоцитами, обладающими Fc-рецепторами к Ig и благодаря этому проявляющими сродство и цитотоксичность к опухолевым клеткам, покрытым IgG.

Неспецифические – неспецифическое цитотоксическое действие, ингибирование роста и лизис опухолевых клеток: натуральными киллерами, неспецифически активированными(например под влиянием митогенов) Т-лимфоцитами; неспецифически активированными макрофагами; «перекрестными» АТ.