- •1. Аллергические пробы in vivo и in vitro, их сущность, применение.

- •2. Анатоксины. Получение, применение. Антитоксический иммунитет

- •3. Антибактериальные препараты. Классификация. Механизмы антибактериального действия. Механизмы возникновения и распространения устойчивости.

- •Классификация, которую Козлова указала у себя в презентации:

- •3)По типу взаимодействия с микробной клеткой:

- •4)По кислотоустойчивости антимикробные препараты классифицируются на:

- •5. Бактериологический метод диагностики. Требования к выращиванию бактерий в искусственных условиях.

- •6. Бактериоскопический метод диагностики, его задачи и возможности. Методы микроскопии и их применение.

- •7. Бактериофаги. Взаимодействие фага с бактериальной клеткой. Умеренные и вирулентные бактериофаги. Лизогения.

- •8. Бактериофаги. Получение, титрование. Практическое применение в диагностике, профилактике и лечение

- •9. Вакцины Вакцинопрофилактика и вакцинотерапия

- •10. Внутривидовое типирование бактерий. Методы. Использование в практике

- •11. Врожденный иммунитет. Фагоцитоз. Показатели фагоцитоза

- •14 Грибы. Строение клетки. Классификация грибов по морфологии таллома.

- •15. Действие физических и химических факторов на микроорганизмы. Использование в практике.

- •16. Дисбиозы. Препараты для восстановления микробиоты

- •17 Иммунодиагностика (серодиагностика) инфекционных заболеваний. Принципы и диагностические критерии.

- •18. Иммунопрофилактика, иммунотерапия. Осложнения: анафилактический шок, сывороточная болезнь. Их предупреждение

- •19. Иммуноферментный анализ, иммуноблоттинг. Принципы методов, используемые реагенты и оборудование, применение.

- •20. История микробиологии. Этапы развития. Современные задачи.

- •21. Культивирование бактерий in vitro. Требования к условиям культивирования. Питательные среды, их классификация. Требования, предъявляемые к питательным средам

- •Условия культивирования бактерий:

- •Требования к питательным средам:

- •Классификация

- •Примеры сред

- •22. Методы культивирования вирусов. Вирусологический метод, основные этапы.

- •23. Методы микроскопического исследования (световая, люминесцентная, темнопольная, фазово-контрастная, электронная микроскопия)

- •24. Методы определения чувствительности бактерий к антибиотикам. Мпк (мик) и мбк. Критерии определения бактериальных изолятов как чувствительные, устойчивые, умеренно чувствительные

- •Достоинства метода

- •Недостатки метода

- •28. Механизмы формирования и распространения устойчивости к антибактериальным препаратам бактерий – возбудителей инфекционных болезней

- •29. Микробиота желудочно-кишечного тракта человека

- •30. Микробиота урогенитального тракта человека

- •31. Моноклональные антитела. Получение. Использование

- •32. Морфология микроорганизмов. Морфологические группы бактерий

- •33. Нагрузочные серологические реакции. Реакции непрямой гемагглютинации. Компоненты. Применение

- •34. Наследственность и изменчивость у бактерий. Механизмы обеспечения и передачи дочерним клеткам генетической информации. Механизмы изменчивости

- •35. Органеллы бактериальной клетки. Функциональное назначение органелл

- •Особенности клеточной стенки грамположительных бактерий

- •Особенности клеточной стенки грамотрицательных бактерий

- •5. Жгутики

- •36. Особенности биологии вирусов. Принципы классификации вирусов

- •37. Особенности противовирусного иммунитета

- •38. Отличительные черты риккетсий. Методы культивирования. Риккетсиозы, общая характеристика.

- •39. Патогенность и вирулентность бактерий. Факторы вирулентности. Генетические основы распространения факторов вирулентности среди бактерий.

- •40. Понятие о морфологических свойствах микроорганизмов. Морфологические группы бактерий.

- •41.Понятие об инфекции. 3 участника инфекционного процесса. 3 звена эпидемической цепи

- •3 Участника инфекционного процесса:

- •3 Звена эпидемической цепи:

- •42. Предмет и задачи медицинской микробиологии и иммунологии. Вклад российских ученых в развитии микробиологии и иммунологии.

- •43. Предмет и современные задачи санитарной микробиологии. Санитарно-показательные микроорганизмы. Их значение для оценки безопасности объектов окружающей среды и продуктов питания

- •44. Принципы классификации инфекционных заболеваний.

- •45. Противогрибковые препараты.

- •46. Различия в строении микроорганизмов прокариот и эукариот

- •47. Реакция агглютинации. Компоненты, механизм, способы постановки. Применение.

- •48. Реакция иммунофлюоресценции. Механизм, типы, компоненты, применение для индикации антигенов и иммунодиагностики

- •49. Реакция нейтрализации токсина антитоксином. Механизм. Способы постановки, применение

- •51.Роль врожденного и приобретенного иммунитета в развитии инфекции

- •52. Рост и размножение бактерий в искусственных условиях. Фазы размножения

- •53. Спирохеты. Характеристика. Особенности строения. Роль в патологии человека

- •54. Стерилизация, способы, аппаратура

- •Физические:

- •Химические:

- •Механические:

- •55. Строение бактериального генома. Хромосомные и внехромосомные элементы. Подвижные элементы. Умеренные бактериофаги и их роль в изменчивости генома

- •56. Структура и функции клеточной стенки бактерий. Особенности строения клеточной стенки грамположительных и грамотрицательных бактерий.

- •57. Тинкториальные свойства бактерий. Цели и методы окраски

- •Источник: Mikrobiologia_Zverev, khoroshie_lektsii_po_mikre

- •58. Типы и механизмы питания бактерий. Классификация бактерий по используемым источникам углерода и энергии. Прототрофы и ауксотрофы

- •59. Токсины бактерий, их природа и свойства. Получение и применение экзо- и эндотоксинов.

- •60. Транспорт веществ в бактериальную клетку. Экскреция высокомолекулярных соединений из бактериальной клетки

- •Секреция продуктов жизнедеятельности бактериальной клеткой

- •61. Ферменты бактерий. Роль ферментов в патогенности бактерий Идентификация бактерий по ферментативной активности

- •62. Чистые культуры микроорганизмов. Принципы и методы выделения

- •63. Энергетический метаболизм у бактерий. Типы энергетического метаболизма. Типы дыхания.

- •64. Этапы взаимодействия вирусов с чувствительными клетками и факторы, способные их нарушить. Формы вирусной инфекции.

- •1. Аденовирусная инфекция. Характеристика возбудителей. Лабораторная диагностика.

- •4. Вирусы герпеса. Классификация, значение в патологии человека. Профилактика

- •5. Вирусы экхо и Коксаки, вызываемые ими заболевания. Лабораторная диагностика энтеровирусных инфекций.

- •Коксаки Coxsackievirus

- •Экхо есно (Enteric Cytopathic Human Orphan)

- •7. Возбудители анаэробной газовой инфекции. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая и неспецифическая профилактика. Принципы лечения

- •Характеристика возбудителей

- •C. Septicum (палочка Гона-Сакса)

- •Эпидемиология

- •Патогенез

- •Клиника

- •Иммунитет

- •Лабораторная диагностика

- •Профилактика

- •Лечение

- •8. Возбудители бруцеллеза. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика. Принципы лечения

- •9.Возбудители брюшного тифа и паратифов. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика. Принципы лечения

- •10. Возбудители возвратных тифов. Характеристика. Лабораторная диагностика. Профилактика. Принципы лечения

- •11. Возбудители гнойно-септических инфекций. Принципы лабораторной диагностики.

- •Возбудители гси

- •Принципы лабораторной диагностики гси, вызванных аэробными и факультативно-анаэробными бактериями

- •Лабораторная диагностика анаэробных инфекций

- •Аэробные грамположительные кокки

- •12.Возбудители гриппа. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика.

- •Характеристика

- •Вирус гриппа а

- •1.Геном.

- •2.Морфология

- •5.Методы культивирования.

- •6.Резистентность

- •Лабороторная диагностика.

- •Специфическая профилактика

- •Вирус гриппа в

- •Вирус гриппа с

- •13. Возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза. Характеристика. Лабораторная диагностика. Профилактика

- •14. Возбудители коклюша и паракоклюша. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика

- •15. Возбудители микобактериозов. Морфология, особенности строения микобактериальной клетки). Распространенность. Лабораторная диагностика

- •16. Возбудители микозов кожи и ее придатков

- •Дерматофиты

- •Возбудители разноцветного лишая и других поверхностных микозов

- •17. Возбудители орви. Общая характеристика. Принципы диагностики, профилактики и лечения.

- •18. Возбудители пищевых токсикоинфекций. Лабораторная диагностик.

- •19. Возбудители сальмонеллезных гастроэнтеритов. Характеристика возбудителей. Лабораторная диагностика. Профилактика. Принципы лечения

- •20. Возбудители пищевых токсикоинфекций. Лабораторная диагностика.

- •21. Возбудители туберкулеза. Классификация. Особенности микобактериальной клетки. Распространенность.

- •22. Возбудители хламидиозов. Характеристика. Лабораторная диагностика. Принципы лечения

- •23. Возбудители шигеллезов. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика и принципы лечения

- •24. Возбудители эшерихиозов. Характеристика. Лабораторная диагностика эшерихиозов

- •25. Возбудитель бешенства. Характеристика. Патогенез. Специфическая профилактика.

- •26. Возбудитель ботулизма. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика. Принципы лечения.

- •Источник: лекции 21 года и Коваленко

- •28. Возбудитель кампилобактериоза. Характеристика. Лабораторная диагностика. Профилактика. Принципы лечения.

- •29. Возбудитель клещевого энцефалита. Характеристика

- •30. Возбудитель кори. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика

- •Профилактика. Для профилактики кори используют вакцины:

- •31. Возбудитель краснухи. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика. Принципы лечения.

- •32. Возбудитель Ку-лихорадки. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика. Принципы лечения

- •33. Возбудитель паротита. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика. Принципы лечения.

- •34. Возбудитель сибирской язвы. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика Принципы лечения

- •35. Возбудитель сифилиса. Характеристика. Лабораторная диагностика. Профилактика. Принципы лечения.

- •38. Возбудитель чумы. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика Принципы лечения

- •39. Гонококки. Характеристика. Лабораторная диагностика. Профилактика. Принципы лечения

- •40. Классификация микозов по локализации инфекционного процесса

- •41. Криптококкоз. Возбудители. Лабораторная диагностика криптококкоза

- •43. Микологический метод диагностики микозов. Методы идентификации дрожжей и нитчатых грибов.

- •44. Микоплазмы. Биологические свойства, особенности строения. Роль в патологии человека. Принципы диагностики и лечения

- •Возбудители урогенитальных микоплазмозов и уреаплазмоза.

- •45. Микоплазмы. Биологические свойства, особенности строения. Роль в патологии человека. Принципы диагностики и лечения.

- •46. Общая характеристика рода Candida. Методы и критерии диагностики.

- •Основные свойства грибов рода Candida:

- •Лабораторная диагностика

- •47. Патогенные и условно-патогенные грибы. Классификация грибов по группам патогенности.

- •49 Стафилококки.Характеристика. Лабораторнаядиагностика стафилококковых инфекций. Стафилококковое носительство

- •50. Стрептококки. Характеристика. Лабораторная диагностика стрептококковых инфекций.

- •1. Назовите возбудителя гриппа.

- •2. Таксономическое положение возбудителя.

- •3. Какова морфология возбудителя?

- •4. Эпидемиология гриппа (источник инфекции, механизм, пути передачи инфекции).

- •5. Каковы основные звенья патогенеза гриппа?

- •Задача 2

- •Задача 3.

- •1. Назовите возбудителя коклюша.

- •2. Назовите факторы вирулентности возбудителя коклюша.

- •3. Эпидемиология коклюша (источник инфекции, механизм, пути передачи инфекции).

- •4. Какие периоды болезни выделяют и какие методы диагностики будут эффективны в каждом? Периоды болезни.

- •5. Профилактика коклюша

- •Задача 4.

- •Задача 5.

- •1. Назовите возбудителя сифилиса. К какой морфологической группе относится возбудитель сифилиса?

- •2. Как называется первичный аффект при сифилисе и место его локализации.

- •3. Опишите морфологические, тинкториальные и культуральные свойства возбудителя сифилиса.

- •4. Эпидемиология сифилиса: источник инфекции, механизм и пути передачи инфекции.

- •Задача 6.

- •Задача 7.

- •1. Кто из обследованных сотрудников хирургического отделения является носителем патогенного стафилококка?

- •2. По каким признакам проводится идентификация s.Aureus?

- •3. С какой целью проводилось фаготипирование s.Aureus?

- •4. Кто из обследованных лиц мог быть источником послеоперационных осложнений у больных?

- •5. Какие меры необходимо срочно принять для прекращения распространения данной внутрибольничной инфекции?

- •Задача 8.

- •Задача 9.

- •1. Какой микроорганизм чаще всего вызывает данное заболевание?

- •3. Основной метод диагностики гси? Какой материал может использоваться для исследования?

- •4. Какие препараты помимо антибиотиков можно применять для специфической терапии?

- •5. Какие другие заболевания еще может вызывать данный возбудитель: специфические и неспецифические?

- •Задача 10.

- •Задача 11.

- •Задача 12.

- •1. Назовите возбудителя названного заболевания, его таксономическое положение, морфологические и тинкториальные свойства.

- •2. Эпидемиология менингита: источник инфекции, входные ворота, механизм, факторы и пути передачи инфекции.

- •3. Какие формы инфекции существуют и их эпидемиологическое значение?

- •4. Какой материал нужно взять для микробиологического исследования? Основные методы микробиологического исследования?

- •5. Проводится ли специфическая профилактика названного заболевания?

- •Задача 13.

- •1. Назовите род и вид основного возбудителя туберкулеза у человека.

- •2. Морфологические и тинкториальные свойства возбудителя туберкулеза.

- •3. В чем особенность строения клеточной стенки возбудителя туберкулеза, и какую они играют роль в диагностических приемах?

- •4. Какой метод окраски применяется для выделения возбудителя туберкулеза?

- •5. Профилактика туберкулеза.

- •Задача 14

- •Задача 15.

- •Задача 16

- •Задача 17.

- •1. К какой группе микробов относится возбудитель краснухи?

- •2. К чему приводит заражение женщин в первые 4 месяца беременности?

- •3. Эпидемиология краснухи (источник инфекции, механизм, пути передачи инфекции).

- •4. Методы лабораторной диагностики краснухи и характер исследуемого материала.

- •5. Специфическая профилактика краснухи.

- •Задача 18.

- •Задача 19

- •1. Назовите возбудителя и инфекционного паротита.

- •2. Какое лабораторное исследование было назначено?

- •3. Эпидемиология данного заболевания (источник инфекции, механизм, пути передачи инфекции).

- •4. Какие осложнения данного заболевания?

- •5. Какова профилактика данного заболевания?

- •Задача 20.

- •1. Какое/ие инфекционное заболевание можно предположить в данном случае?

- •2. С чем необходимо дифференцировать заболевание?

- •3. Какие дополнительные исследования следует провести для уточнения этиологического диагноза?

- •4. Нужно ли в данном случае назначить антифунгальные препараты?

- •5. Нужна ли изоляция больного для предотвращения распространения инфекции?

- •Задача 22. (эту задачу я еще уточню у преподавателя)

- •5. Каковы принципы лечения инфекции?

- •Задача 23.

- •Задача 24.

- •Задача 25.

- •1. Назовите возбудителя/лей газовой гангрены

- •2. Особенности биологии возбудителя.

- •3. Какова причина возникновения подобного осложнения?

- •4. Какие факторы способствуют развитию газовой гангрены?

- •5. Какой материал необходимо взять на исследование и какие лабораторные методы могут применяться для диагностики данного заболевания?

- •Задача 26.

- •1. Как называется группа микроорганизмов, в норме населяющих тело человека?

- •2. При каких условиях микроорганизмы данной группы могут вызывать заболевания у человека?

- •3. Какой главный критерий диагностики при выделении данных микроорганизмов?

- •4. Какова роль микроорганизмов этой группы в возникновении внутрибольничных инфекций?

- •5. Какими особенностями обладают госпитальные штаммы микроорганизмов?

- •Задача 27

- •Задача 28.

- •1. Назовите возбудителя скарлатины?

- •2. Факторы вирулентности данного микроорганизма, чем он отличается от представителей того же вида?

- •3. Каковы основные осложнения нелеченой скарлатины?

- •4. Каковы принципы лечения скарлатины?

- •5. Назовите основные методы диагностики скарлатины.

- •Задача 29.

- •Задача 30.

- •1. Что содержится в препарате?

- •2. Как получен препарат?

- •3. Показания к применению и способ применения.

- •4. Механизм противовирусного действия препарата.

- •5. Клинический эффект от применения препарата.

- •Задача 31.

- •Задача 32.

- •1. Что содержится в препарате?

- •2. Как получают нистатин?

- •3. Показания и способ применения

- •4. Механизм действия

- •5.Клинический эффект применения нистатина

- •Задача 33.

- •1. К какой группе относится препарат флуконазол?

- •2. Как получают флуконазол?

- •3. Механизм действия флуконазола на клетки грибов.

- •4. Показания и способы применения препарата

- •5. Клинический эффект от применения препарата.

- •Задача 34.

- •1. Что содержит препарат?

- •2. Как получен биопрепарат?

- •3. Что означает адсорбированный?

- •4. Для чего используется данный препарат?

- •Задача 35.

- •Задача 36.

- •Задача 37.

- •1. Для чего он используется препарат? Что он содержит?

- •2. Как получен биопрепарат?

- •3. Механизм действия препарата.

- •4. Дайте характеристику иммунитета при введении данного препарата.

- •5. Схема введения вакцины?

- •Задача 38.

- •5. О чем говорит отрицательный, положительный и гиперергический результат пробы?

- •Задача 39.

- •Задача 40.

- •Задача 41

- •Задача 42.

- •Действующее вещество:

- •5. Объясните достигаемый эффект после введения препарата.

- •Задача 43

- •Задача 44

- •1. К какой группе относится данный препарат?

- •2. Что содержит препарат?

- •3. Каков механизм действия препарата?

- •4. Как применяют препарат?

- •5. Укажите противопоказания к применению препарата

- •2. При нарушении функции почек

- •Задача 45.

- •5. Опишите достигаемый эффект после введения препарата.

- •Задача 48.

- •Задача 49.

- •Задача 50.

- •Задача 51.

- •Задача 52

- •Задача 53.

- •1. К какой группе относится данный препарат?

- •2. Что содержит данный препарат?

- •3. Как получен данный препарат?

- •4. Какова причина, по Вашему мнению, состояния больного?

- •5. В чем состоит профилактика последствий подобных травм?

- •Задача 54.

- •Задача 55.

- •1. Какой препарат следует назначить для коррекции данного дисбиотического состояния? к какой группе он относится?

- •2. Что содержит данный препарат?

- •3. Как получен и как применяется данный препарат?

- •4. Объясните предполагаемый механизм действия препарата.

- •5. Какие еще группы препаратов могут применяться при коррекции дисбиозов?

- •Задача 56.

- •Задача 57.

- •1. К какой группе относится данный биопрепарат?

- •2. Что содержит данный биопрепарат?

- •3. Как получен данный препарат?

- •4. Кому рекомендуют вакцинацию «Пневмо – 23»?

- •5. Дайте характеристику иммунитета, возникающего после введения данной вакцины.

- •Задача 58.

- •1. К какой группе относится данный препарат?

- •2. Что содержит данный препарат?

- •3. Как получен препарат?

- •4. Каковы показания для вакцинации, схема вакцинации?

- •Задача 59.

- •Задача 60.

- •Задача 61.

- •Задача 62.

- •1. К какой группе относится данный биопрепарат?

- •2. Что содержит биопрепарат?

- •3. Как получен биопрепарат?

- •4. Для чего применяется препарат?

- •5. Схема использования и учета результата

- •Задача 63

- •1)К какой группе относится препарат «интести-бактериофаг»?

- •2)Что содержит препарат«интести-бактериофаг»?

- •3)Как получен«интести-бактериофаг»?

- •4)Для чего используется «интести-бактериофаг»?

- •5)Возможный способ введения препарата?

- •Задача 64.

- •Задача 65.

- •Задача 66

- •Задача 67.

- •1. Какой (какие) возбудитель(и) при данной патологии Вы предполагаете?

- •2. Факторы вирулентности возбудителя?

- •3. Какой материал, помимо мокроты, можно взять для исследования?

- •Задача 68.

- •Задача 69

- •1. Какой (какие) возбудитель(и) при данной патологии Вы предполагаете?

- •2. Факторы вирулентности возбудителя.

- •3. Особенности подготовки мокроты для микроскопии.

- •4. Какие лабораторные методы исследования должны применяться в этом случае?

- •5. Профилактика данной инфекции

- •Задача 70.

- •1. Какой возбудитель, кроме мбт, при данной патологии Вы предполагаете?

- •2. Факторы вирулентности возбудителя.

- •3. Особенности подготовки мокроты для микроскопии.

- •4. Какие лабораторные методы исследования должны применяться в этом случае?

- •5. Профилактика данной инфекции

- •Задача 71.

- •Задача 72.

- •Задача 73.

- •4. Какие лабораторные методы исследования должны применяться в этом случае?

- •5. Профилактика туберкулеза

- •Задача 74.

- •Задача 75.

- •Задача 76.

- •1. Какие методы лабораторного исследования следует применить для подтверждения диагноза?

- •2. Каковы меры профилактики заболевания у контактных с ним детей?

- •3. Каковы особенности эпидемиологии гепатита а?

- •4. Существует ли специфическая профилактика гепатита а?

- •5. Какой еще гепатит может передаваться таким же механизмом?

- •Задача 77

- •Задача 78

- •1. Какой возбудитель при данной патологии Вы предполагаете?

- •2. Какой диагностический материал может быть исследован в этом случае?

- •3. Факторы вирулентности данного возбудителя.

- •4. Методы лабораторной диагностики.

- •5. Какие осложнения, кроме гломерулонефрита, может вызвать данный возбудитель?

30. Возбудитель кори. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика

Корь – острое вирусное заболевание, передающаяся воздушно-капельным путем, характеризуется цикличностью течения, синдромами интоксикации, катарального воспаления и экзантемы.

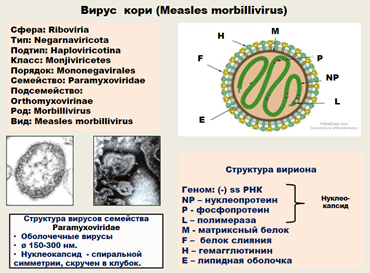

Этиология. Вирус кори относится к семейству Парамиксовирусов, род Морбилливирус. Парамиксовирусы, а именно вирусы парагриппа и респираторно-синтициальные вирусы, вызывают у человека ОРВИ.

Вирион имеет неправильную сферическую форму с диаметром 120-250 нм, содержит спиральный нуклеокапсид снаружи покрытый липопротеиновой оболочкой. Геном вируса представлен одной молекулой несегментированной однонитчатой РНК. В состав нуклеокапсида входят белки – P, NP, белок – М и РНК-зависимая РНК-полимераза. Оболочка вириона - трехслойная, содержит белковую мембрану, липидный слой и наружные гликопротеиновые выступы, представленные гемагглютинином и F-белком, выполняющим функцию гемолизина. В отличие от других парамиксовирусов, вирус кори не обладает нейраминидазой.

Коревой вирус имеет сложную антигенную структуру, связанную, прежде всего с основными четырьмя субъединицами вириона – гемагглютинином, гемолизином (белок-F), нуклеокапсидом (белки P и NP) и мембранным белком - М, причем наиболее иммуногенным является гемагглютинин, а наименее – белок - М. Перечисленные антигены вируса кори обладает инфекционными, комплементсвязывающими, гемагглютинирующими и гемолизирующими свойствами, играют большую роль в патогенезе инфекции. Изучение штаммов вируса кори, выделенных в различных странах мира, показало их полную идентичность в антигенном отношении. Репликация вирусов кори полностью реализуется в цитоплазме клеток хозяина.

Вирус кори неустойчив во внешней среде, чувствителен к УФО и видимому свету. При дневном свете в капельках слюны погибает в течение 30 минут, при полном высыхании капель слюны - мгновенно, однако в каплях слизи из носоглотки при низкой температуре может сохранять свою инфекционную активность в течение нескольких дней. Вирус кори, как и все вирусы устойчив к действию антибиотиков, однако детергенты – органические растворители, вирион разрушают.

Эпидемиология.

Источник - атропонозная инфекция - только больной человек, состояние вирусоносительства при кори не установлено. Вспышки обычно в конце зимы и весной.

Путь: аэрогенно – воздушно-капельно. Индекс контагиозности 100%.

Больной человек заразителен, начиная с последних дней инкубационного периода и на протяжении периода катарального воспаления и высыпаний (с конца инкубационного периода до 4-5 деня после проявления сыпи). Наиболее заразным больной является в катаральном периоде, к 3-4 дню от начала высыпания его эпидемическая опасность резко снижается, а с 5-го дня высыпаний он уже считается незаразным и его изоляция может быть прекращена. Реконвалесценты кори эпидемически безопасны, не, в тоже время, больные атипичными формами инфекции могут быть источниками инфекции, хотя их заразительность значительно ниже и короче во времени.

Путь передачи вируса кори - воздушно-капельный. Вирус в большом количестве попадает в окружающую среду в виде капелек слизи при кашле и разговоре, распространяясь при этом на значительные расстояния от больного. Он может проникать в соседние помещения, например, в группы детского учреждения, имеющие общий вход, и даже на другие этажи при наличии общей лестничной клетки. Через окружающие предметы и третьи лица переда инфекции практически отсутствует, вследствие малой устойчивости вируса во внешней среде.

Естественную восприимчивость к кори можно считать всеобщей (индекс восприимчивости приближается к единице). Единственной возрастной группой с временной естественной защищенностью против кори, являются дети первых 3-х месяцев жизни с врожденным иммунитетом, полученным от матери. В последующем, напряженность иммунитета снижается, и в возрасте 6 -10 месяцев дети становятся восприимчивыми к кори. Однако если мать корью не болела и не была привита, ребенок оказывается восприимчивым к кори уже с первых дней жизни. Кроме того, может наблюдаться и внутриутробное инфицирование плода при наличии кори у матери в период беременности.

Заболеваемость корью в прошлом была очень высокой, занимала первое место среди других воздушно-капельных инфекции. Вирус кори можно выделить из крови и носоглоточных смывов больных в катаральном периоде и в первые часы появления сыпи. Также возможно его выделение и из других материалов - кала, мочи, спинномозговой жидкости, отделяемого конъюнктивы. При размножении в тканевых культурах вирус кори вызывает характерные цитопатические изменения с образованием синтиция, гигантских многоядерных клеток, а также клеток веретенообразной и звездчатой формы. После длительных пассажей на тканевых культурах получают аттенуированные штаммы с высокой антигенной активностью, которые используют для производства вакцины.

В патогенезе кори выделяют 4 периода: инкубационный, катаральный, высыпаний и пигментации.

Инкубационный период - 8 -13 дней. Входными воротами инфекции являются слизистые оболочки ВДП, где происходит фиксация вируса и его дальнейшее распространение в подслизистую и в регионарные лимфатические узлы. В лимфоузлах происходит первичная репродукция вируса и с 3 дня инкубации вирус проникает в кровь – это первая волна вирусемии. Количество вируса в этом начальном периоде еще не велико и может быть нейтрализовано введением гамма-глобулина, на чем и основана пассивная иммунизация, проводимая при контакте с корью.

В середине инкубационного периода в лимфоузлах и в селезенке отмечается уже высокая концентрация вируса, которая еще больше нарастает к концу инкубации. Происходит фиксация и репродукция вируса в клетках РЭС - в миндалинах, лимфоузлах, селезенке, печени, в лимфоидных узелках и фолликулах различных органов и тканей, миелоидной ткани костного мозга. В пораженных тканях наблюдается картина острого разрастания лимфоидных и ретикулярных элементов с образование многоядерных гигантских клеток. Вирусемию сопровождают продромальные симптомы, напоминающие ОРВИ - риниты, фарингиты, конъюнктивиты, часто отмечают фотофобии, головные боли, субфебрилитет, иногда диареи.

Катаральный период - 3 - 4 дня, в течение которого отмечается новое и более значительное нарастание степени вирусемии, связанное с распадом инфицированных вирусом кори клеток РЭС – это вторая волна вирусемии. В патологический дистрофический процесс вовлекается ЦНС, слизистые оболочки трахеи, бронхов, кишечника и других органов. Очаги воспаления подвергаются некрозу и отторжению, что ведет к освобождению вируса и массивному выделению его с экскретами во внешнюю среду.

При поражении слизистых оболочек губ и щек наблюдается характерный патогномоничный для кори симптом - пятна Бельского-Филатова-Коплика, которые обычно появляются за 24 - 36 часов до появления сыпи. Объективно они выглядят в виде очень мелких беловатых точек, окруженных венчиком гиперемии. Пятна Бельского-Филатова-Коплика не сливаются между собой, их нельзя снять тампоном или шпателем, так как это есть ни что иное, как участки некротизированного эпителия. Симптомы интоксикации в катаральном периоде, как правило, выражены слабо, либо умеренно. Отмечается повышение температуры тела до 38°С - 39°С, нарушение общего состояния в виде недомогания, вялости, головной боли, понижения аппетита.

Период высыпания - 4 - 5 день болезни, продолжается 3 - 4 дня, характеризуется появлением сыпи на фоне максимально выраженных симптомов интоксикации и катаральных явлений. Катаральные симптомы, как и ранее, проявляются кашлем, конъюнктивитом, ринитом.

Пятнистая или пятнисто-папулезная сыпь при кори характеризуется чрезвычайно типичными особенностями, наиболее важными из которых является четкая этапность распространения и такой же последовательный переход в пигментацию. Первые элементы сыпи появляются за ушами, на переносице и в течение суток распространяются на все лицо, шею, верхнюю часть груди и плеч. На 2 сутки сыпь опускается на туловище, на 3 - на верхние и нижние конечности. В начале сыпь имеет вид мелких пятен или папул насыщенного розового цвета, в дальнейшем увеличивается в размере и сливается.

Характерная пигментация элементов сыпи связна с диапедезом эритроцитов в кожу и последующим их распадом. Пигментация обычно начинается со 2 - 3 дня высыпаний и происходит точно также этапно, как и высыпания – сверху в низ.

Четвертая стадия патогенеза кори – Период пигментации (примерно 7 - 9 день от начала высыпаний) характеризуется исчезновением катаральных явлений, нормализацией температуры тела и удовлетворительным состоянием больного.

Таким образом, основным звеном патогенеза кори является системное поражение лимфоидной ткани РЭС. Поражение вирусом слизистых оболочек респираторного тракта, пищеварительной системы, кожи приводит часть клеток к гибели, что отражается на защитных механизмах организма в виде нарушения локальных барьеров, а поражение ЦНС в виде инфильтратов, очаговых менингитов, васкулитов, энцефаломиелитов отрицательно влияет кроме всего прочего и на защитные механизмы иммунитета. Развивающиеся на фоне иммунодефицита осложнения крайне многообразны, могут быть обусловлены как непосредственно вирусом кори, так и бактериальной патогенной и условно-патогенной флорой. Например, Н.Ф. Филатов, выдающийся отечественный педиатр, отмечал, что «…коревые больные умирают обычно от осложнений». К осложнениям кори можно отнести: пневмонии, ларингиты, ларинготрохеиты, бронхиты, плевриты, энтериты, колиты, энцефалиты, менингиты, менингоэнцефалиты, конъюнктивиты, блефариты, отиты, мастоидиты, флегмоны, пиодермии, циститы, пиелиты, пиелонефриты и другие осложнения.

Корь, как и любое инфекционное заболевание, может протекать типично, с характерной клинической картиной и атипично (абортивная форма, митигированная, стертая, бессимптомная). По степени тяжести различают легкую, среднетяжелую и тяжелую формы.

Лабораторная диагностика включает использование следующих методов:

1. Обнаружение многоядерных клеток и Аг возбудителя в отделяемом носоглотки в РИФ;

2. Выделение вируса из слюны, ликвора, мочи больных на первично-трипсинизированных культурах клеток почек обезьян, эмбриона человека или клетках HELA с последующей идентификацией в РТГА и РСК;

3. Выявление нарастания титров АТ (нейтрализующих, комплементсвязывающих и антигемагглютинирующих) в период реконвалесценции.

Последний, серологический метод диагностики – использование РТГА и РПГА получил самое широкое распространение. Перспективным методом диагностики кори является ИФА, с помощью которого определяют IgМ и IgG к вирусу кори. Обнаружение IgМ всегда указывает на острую коревую инфекцию, тогда как IgG свидетельствуют о перенесенном заболевании.

Вирус кори можно выделить из крови и носоглоточных смывов больных в катаральном периоде и в первые часы появления сыпи. Также возможно его выделение и из других материалов - кала, мочи, спинномозговой жидкости, отделяемого конъюнктивы. При размножении в тканевых культурах вирус кори вызывает характерные цитопатические изменения с образованием синтиция, гигантских многоядерных клеток, а также клеток веретенообразной и звездчатой формы. После длительных пассажей на тканевых культурах получают аттенуированные штаммы с высокой антигенной активностью, которые используют для производства вакцины.