- •1. Основные этапы развития физиологии в мире и в нашей стране. Вклад и.М. Сеченова, и.П. Павлова, а.А. Ухтомского, л.А. Орбели, а.М. Уголева.

- •2. Раздражимость и возбудимость. Возбудимые ткани. Порог возбуждения. Классификация раздражителей. Кривая «силы – длительности. Реобаза и хронаксия. Хронаксиметрия, ее значение для клиники.

- •3. Строение и функции клеточных мембран. Ионные каналы, их классификация. Мембранные рецепторы. Ионные насосы. Вторичные посредники (мессенджеры).

- •4. Транспорт веществ через клеточную мембрану: активный, пассивный. Особенности транспорта водо-и жирорастворимых веществ.

- •7. Потенциал действия и его фазы. Изменение возбудимости в процессе возбуждения. Рефрактерность, ее виды и причины.

- •Билет №11 Гладкие мышцы: структурные и функциональные особенности, классификация, механизм сокращения. Регуляторные белки в гладкомышечных клетках, их функции.

- •Билет №12 Строение и функции нервов. Классификация нервных волокон, их характеристика. Законы проведения возбуждения по нервам. Аксонный транспорт, его физиологическое значение.

- •Билет №13 Механизм проведения возбуждения по безмиелиновым и миелиновым нервным волокнам. Роль перехватов Ранвье. Скорость проведения возбуждения по нервным волокнам.

- •Билет №15 Рецепторы: классификации, свойства. Механизм формирования рецепторного потенциала. Кодирование информации в рецепторах и нервных волокнах.

- •16. Гематоэнцефалический барьер: структура, функции, значение, результаты нарушения целостности. Глия: структура и функции.

- •1) Макроглия

- •2) Микроглия

- •17. Нейрон как структурно-функциональная единица цнс. Виды нейронов. Интегративная функция нейрона.

- •18. Синапсы в цнс: классификация и свойства. Возбуждающий постсинаптический потенциал, его свойства и значение. Возбуждающие медиаторы (нейротрансмиттеры) в цнс.

- •19. Торможение в цнс: виды и механизмы. Роль и.М. Сеченова. Тормозной постсинаптический потенциал, его свойства, значение.

- •1) Пресинаптическое торможение

- •2) Постсинаптическое торможение

- •3)Торможение, не связанное с функцией тормозных синапсов:

- •20. Свойства нервных центров: суммация, трансформация ритма, дивергенция, конвергенция, иррадиация и др. Доминанта, значение работ а.А. Ухтомского.

- •21.Центральное торможение. Тормозные медиаторы цнс, механизмы их действия. Вторичное торможение, его виды и физиологическое значение.

- •22.Координационная деятельность цнс. Рефлекс. Классификация рефлексов. Структура рефлекторной дуги соматической и вегетативной нервной системы. Обратная связь.

- •23.Спинальные рефлексы: классификация, механизмы контроля мышечного тонуса и фазных движений. Спинальный шок, механизм его развития. Проприорецепторы скелетных мышц и их роль в координации рефлексов.

- •24.Спинальные двигательные рефлексы: классификация, характеристика. Сухожильные рефлексы человека и методы их оценки. Реципрокный механизм регуляции движений.

- •26. Мозжечок: афферентные и эфферентные связи, участие в регуляции движений. Методы оценки функций мозжечка.

- •28. Роль среднего мозга в регуляции движений. Рефлексы поддержания позы. Статические и статокинетические рефлексы. Ориентировочные рефлексы.

- •29. Автономная (вегетативная) нервная система: отделы и высшие центры, взаимодействие отделов, тонус центров.

- •30. Симпатический отдел автономной (вегетативной) нервной системы: особенности строения, медиаторы (нейротрансмиттеры), роль в регуляции функций организма.

- •31. Парасимпатический отдел автономной (вегетативной) нервной системы: особенности строения, медиаторы (нейротрансмиттеры), роль в регуляции функций организма.

- •33. Гормоны: классификация, цикл жизни гормона. Обратная связь (определение, значение). Особенности отрицательной и положительной обратных связей (примеры).

- •34. Гипоталамо-гипофизарная система. Рилизинг-гормоны. Гормоны аденогипофиза: химическая природа, классификация, клетки-мишени, эффекты.

- •35. Нейрогипофиз, его связь с гипоталамусом. Гормоны нейрогипофиза: химическая природа, клетки-мишени, эффекты. Регуляция секреции нейрогипофиза.

- •36. Щитовидная железа. Роль йодсодержащих гормонов в организме. Регуляция секреции гормонов щитовидной железы. Основные проявления гипо- и гипертиреоза.

- •37. Гормональный контроль уровня Ca в крови. Роль паратгормона, кальцитонина и производных витамина d.

- •38. Гормоны поджелудочной железы: синтез, химическая природа, эффекты. Регуляция эндокринной функции поджелудочной железы.

- •39. Гормональный контроль уровня глюкозы в крови.

- •40. Гормональный контроль уровня натрия в крови.

- •41. Гормоны коры надпочечников: классификация, химическая природа, эффекты. Регуляция секреции гормонов коры надпочечников.

- •42. Мозговое вещество надпочечников. Симпато-адреналовая система. Регуляция секреции гормонов мозгового вещества надпочечников.

- •43. Мужские половые гормоны: синтез, химическая природа, эффекты. Регуляция секреции мужских половых гормонов.

- •44. Женские половые гормоны: классификация, химическая природа, синтез, эффекты. Женский половой цикл. Регуляция секреции женских половых гормонов. Физиологические основы контрацепции.

- •45. Гормональная регуляция беременности, родов, лактации.

- •46. Система крови. Кровь: количество, состав, функции. Гематокрит. Депо крови и их значение. Методы исследования крови.

- •47. Плазма крови: количество, состав, физико-химические свойства: плотность, осмотическое и онкотическое давления, реакция крови (pH), вязкость.

- •48. Системы групп крови: ab0, Rh и другие. Принцип метода определения групповой принадлежности крови. Принципы переливания крови, кровезамещающие растворы.

- •49. Эритроциты: строение, количество, функции. Гемолиз и его виды. Соэ. Цветовой показатель. Регуляция эритропоэза.

- •50. Лейкоциты: виды, количество, функции. Лейкоцитарная формула. Лейкоцитоз, его виды и значение. Регуляция лейкопоэза.

- •51. Гемоглобин: структура, виды, количество, свойства, соединения, функции. Кривая диссоциации оксигемоглобина и факторы, на нее влияющие.

- •52. Свертывание крови. Факторы, участвующие в свертывании крови. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз.

- •53. Свертывание крови. Факторы, участвующие в свертывании крови. Коагуляционный гемостаз.

- •54. Свертывающая и противосвертывающая системы крови: состав, роль, регуляция и возможные нарушения.

- •55. Свойства сердечной мышцы. Особенности строения клеток проводящей системы и рабочих кардиомиоцитов. Автоматия, градиент автоматии.

- •56. Изменение возбудимости сердечной мышцы в сердечном цикле. Экстрасистола и компенсаторная пауза, механизмы их возникновения. Значение рефрактерности сердца для обеспечения насосной функции.

- •1. Возбудимость миокарда

- •1) Фаза абсолютной рефрактерности

- •2. Значение рефрактерности

- •3. Экстрасистола

- •4. Пояснение компенсаторной паузы

- •57. Свойства сердечной мышцы. Проводящая система сердца: скорость проведения на различных ее участках. Значение для клиники.

- •2) Значение для клиники

- •58. Электрическая активность клеток миокарда. Особенности потенциалов действия клеток проводящей системы и рабочих кардиомиоцитов.

- •59. Электрокардиография: отведения, интервалы, зубцы и сегменты, их происхождение. Электрическая ось сердца. Значение в оценке функций сердца.

- •61. Сердечный цикл и его фазы. Давление крови в камерах сердца в различные фазы. Минутный объем крови в покое и при физической нагрузке.

- •Диастола желудочков

- •62. Клапаны сердца: классификация, значение, положение в разные фазы сердечного цикла. Давление крови в камерах сердца в эти фазы.

- •63. Звуковые явления во время сердечной деятельности. Происхождение тонов сердца. Фонокардиография. Значение для клиники.

- •64. Внутрисердечные регуляторные механизмы: гетеро- и гомеометрический механизмы, внутрисердечные периферические рефлексы.

- •65. Нервная регуляция работы сердца: роль блуждающего и симпатического нервов, их тонус. Влияния на сердце с экстеро- и интерорецепторов. Рефлексогенные зоны. Условно-рефлекторная регуляция сердца.

- •67. Отделы сосудистого русла: функциональная классификация. Давление крови в различных участках сосудистого русла. Факторы, обеспечивающие движение крови и непрерывность кровотока.

- •68. Артериальное давление; факторы, его определяющие. Формула Пуазейля. Давление: систолическое, диастолическое, пульсовое и среднее. Методы определения.

- •69. Артериальный пульс: происхождение, параметры. Методы регистрации (сфигмография). Скорость распространения пульсовой волны по центральным и периферическим артериям.

- •70. Механизмы поддержания артериального давления: нервные и гуморальные; кратковременного, промежуточного и длительного действия. Значение для клиники.

- •1. Кратковременный механизм;

- •2. Промежуточный механизм;

- •3. Длительный механизм.

- •Сопряженные рефлексы

- •2. Понижение фильтрационного давления;

- •3. Стимуляцию процесса реабсорбции;

- •1. Уменьшение сосудистой регуляции и работы сердца;

- •2. Уменьшение объема циркулирующей крови;

- •3. Изменение уровня белка и форменных элементов.

- •71. Особенность движения крови в венах разного калибра, давление крови в венах.

- •72. Основные показатели гемодинамики:

- •73. Особенности кровообращения в:

- •74. Лимфа: состав, механизмы образования, физиологическая роль.

- •75. Микроциркуляция.

- •76. Дыхание: этапы; механизмы вдоха и выдоха. Значение дыхательных мышц в обеспечении внешнего дыхания. Эластическая тяга легких, факторы, ее определяющие. Сурфактант, его значение.

- •81. Транспорт двуокиси углерода кровью: роль эритроцитов и плазмы.

- •82. Регуляция дыхания при физических нагрузках. Роль механо-, проприо- и хеморецепторов; роль дыхательного центра ствола мозга и коры больших полушарий.

- •83. Дыхание в измененных условиях газовой среды (недостаток о2, избыток со2, пониженное и повышенное барометрическое давление). Постоянство состава альвеолярного воздуха.

- •84. Система пищеварения: структура и назначение ее частей. Типы пищеварения (полостное, внутриклеточное, контактное). Пищеварительный конвейер. Методы изучения функций пищеварительного тракта.

- •87. Пищеварение в тонкой кишке: полостное и пристеночное (мембранное). Значение работ а.М.Уголева.

- •88. Кишечный сок: состав и роль в пищеварении (обработка белков, жиров и углеводов). Методы исследования кишечной секреции.

- •89. Моторная функция пищеварительного тракта. Виды моторики. Нарушения моторной функции кишки.

- •90. Регуляция секреции и моторики тонкой кишки: нервная и гуморальная. Всасывание в тонкой кишке. Методы исследования функций тонкой кишки.

- •91. Кишечник как орган внутренней секреции: кишечные гормоны и их роль в регуляции пищевого поведения и пищеварения. Микрофлора толстой кишки и ее значение для организма.

- •92. Панкреатический сок: состав, свойства и роль в пищеварении (обработка белков, жиров и углеводов). Регуляция панкреатической секреции: нервные и гуморальные механизмы.

- •93. Жёлчь: состав, свойства, роль в пищеварении. Жёлчеобразование и жёлчевыделение, их регуляция.

- •94. Моторная функция желудка. Нервные и гуморальные влияния на моторику желудка. Методы исследования. Регуляция перехода химуса из желудка в двенадцатиперстную кишку.

- •95. Моторика тонкой и толстой кишки: виды сокращений, их роль в пищеварении, регуляция моторики, нарушения моторики.

- •96. Голод и насыщение: мозговые центры, нервные и гуморальные воздействия на них, исходящие из желудочно-кишечного тракта. Пищевое поведение.

- •97. Обмен липидов и его нарушения. Регуляция массы тела и ее нарушения: избыточная масса и ожирение. Механизмы похудания.

- •98. Гомеотермия. Терморецепция и роль гипоталамического термостата. Термогенез сократительный и несократительный. Теплоотдача: механизмы, эффективность, регуляция. Гипо- и гипертермия. Лихорадка.

- •100. Требования к пищевому рациону человека. Пластическая и энергетическая роль питательных веществ. Калорический коэффициент питательных веществ. Правило изодинамии, ограниченность его применения.

- •101.Основы рационального питания: роль белков, жиров и углеводов, макро- и микроэлементов, витаминов, пищевых волокон и воды в обмене веществ.

- •102. Выделение. Органы выделения. Функции почек. Методы исследования функций почек.

- •103.Структура нефрона. Процесс мочеобразования: клубочковая фильтрация, канальцевая реабсорбция, канальцевая секреция. Механизмы концентрирования мочи.

- •104.Роль почки в поддержании гомеостаза (изоволюмия, изотония, изоосмия, кислотно-основной баланс). Ренин-ангиотензин-альдостероновая система.

- •105. Регуляция мочеобразования: роль осмо- и волюморецепторов, роль гормонов и механизм их действия. Регуляция мочевыделения.

- •106. Сенсорные системы (анализаторы). Структура: периферический, проводниковый и корковый отделы. Механизмы кодирования информации. Локализация сенсорных функций в коре больших полушарий.

- •107. Зрительная сенсорная система, ее структура. Восприятие света. Цветное зрение и формы его нарушения. Бинокулярное зрение и его значение.

- •108. Слуховая сенсорная система. Роль наружного, среднего и внутреннего уха. Восприятие интенсивности и высоты звуков. Бинауральный слух и его значение.

- •109.Вестибулярная сенсорная система: строение, свойства, функции.

- •2.Проводниковый отдел:

- •3.Центральный (корковый) отдел

- •110. Тактильная и температурная чувствительность (кожный анализатор): рецепторы, проводящие пути, мозговые центры.

- •2) Проводниковый отдел:

- •3) Корковый отдел

- •1)Периферический отдел

- •2) Проводниковый отдел

- •3) Корковый отдел

- •111. Ноцицептивная и антиноцицептивная системы. Теории боли. Виды боли. Принципы обезболивания.

- •112. Распределение функций между правым и левым полушариями мозга. Функциональная асимметрия: сенсорная, моторная. Локализация центров речи.

- •114. Условное торможение, его виды. Механизмы формирования условного торможения. Динамический стереотип, его физиологическая сущность, значение для научения и приобретения трудовых навыков.

- •115. Научение и память. Память кратковременная и долговременная: характеристики и механизмы. Структуры головного мозга, участвующие в формировании долговременной памяти.

- •116. Мышление, сознание, речь: физиологические основы и возможные нарушения. Критерии оценки сознания в клинике.

- •118. Бодрствование и сон. Теории сна. Сон быстрый и медленный, значение фазы rem. Участие структур мозга в поддержании состояния бодрствования и сна. Нарушения сна.

- •119. Эмоции: значение, классификация, механизм формирования. Роль подкорковых образований и коры головного мозга. Вегетативный и моторный компонент эмоций.

- •120. Учение п.К. Анохина о функциональных системах. Функциональная система поведенческого акта. Потребности, мотивации, поведение.

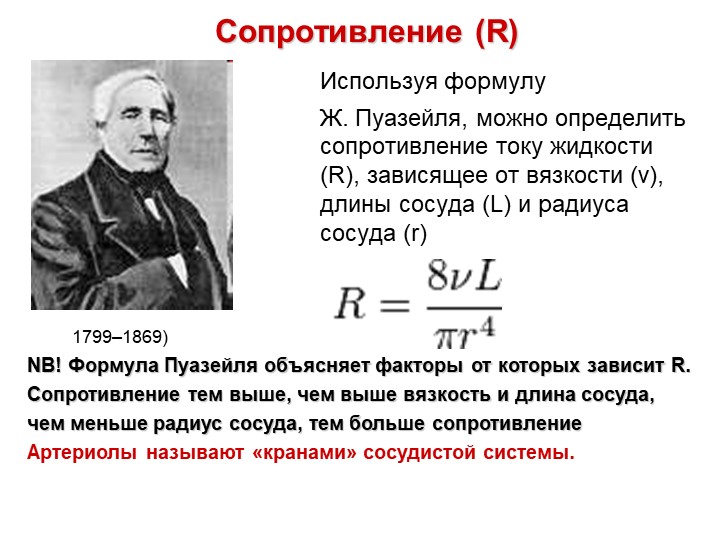

68. Артериальное давление; факторы, его определяющие. Формула Пуазейля. Давление: систолическое, диастолическое, пульсовое и среднее. Методы определения.

Артериальное давление — давление крови в сосудах, обусловленное работой сердца и сопротивлением стенок артерий. Понижается по мере удаления от сердца, наибольшее в аорте, значительно меньшее в венах. Нормальным для взрослого человека считается давление 115-140/60-90 мм рт.ст. (артериальное) и 60-100 мм рт.ст. (венозное)(цифры из учебника*)

Факторы, определяющие величину артериального давления крови:

количество крови,

эластичность сосудистой стенки и

суммарная величина просвета сосудов.

При увеличении количества крови (ОЦК) в сосудистой системе давление увеличивается. При постоянном количестве крови расширение сосудов (артериол) ведет к понижению давления, а их сужение — к повышению. Давление крови в артериях не является постоянным. Оно непрерывно колеблется вблизи среднего уровня. Верхние и нижние значения этих колебаний могут быть измерены сфигмоманометром Короткова (аускультативный метод). Для этого обследуемому накладывают на плечевую часть левой руки полую резиновую манжету, соединенную с грушей для нагнетания воздуха и манометром (ртутным, стрелочным или цифровым). При надувании манжета сдавливает плечевую часть руки, и манометр показывает величину давления в манжете. Если поднять давление в манжете выше уровня систолического (верхнего) артериального давления крови, то манжета перекрывает просвет артерии и кровоток в ней прекращается. Звуковые колебания сосуда, прослушиваемые в это время ниже наложения манжеты, отсутствуют. Если выпускать воздух из манжеты, то в момент, когда давление в ней станет чуть ниже систолического, кровь при систоле преодолеет сжатие сосуда. Турбулентное течение крови порождает звук, который можно услышать с помощью стетоскопа (фонендоскопа) ниже места наложения манжеты. То давление в манжете, когда регистрируется появление звука, называется систолическим или верхним. При дальнейшем снижении давления в манжете наступит момент, когда оно становится чуть ниже диастолического (нижнего) и кровь начинает проходить по артерии как во время систолы, так и во время диастолы (кровь течет ламинарно). В этот момент звуковые колебания исчезают. То давление в манжете, когда регистрируются отсутствие звуковых колебаний, называется диастолическим, или нижним. Метод Рива-Роччи (пальпаторный) – аналогичен, но был придуман раньше и позволяет определить только верхнее давление (начало тока крови по сосуду определяется появлением пульса на руке). Еще более древним является инвазивный метод измерения АД, когда сосуд вскрывали и определяли, на какую высоту кровь сможет подняться по стеклянной трубке.

При каждом сокращении сердца в аорту выбрасывается 60-80 мл крови (ударный объем). Аорта (как и вся сосудистая система) заполнена кровью. Кровь — это несжимаемая жидкость и поэтому новая порция крови может поместиться в аорте и крупных артериях, лишь растягивая их стенки. Выброшенная при сокращении кровь преодолевает большое сопротивление, и в прилегающих к сердцу артериях возникает повышенное давление. Волна повышенного давления, передаваясь по крови, но, далеко опережая движение ее частиц, вызывает растяжение стенки все новых и новых участков артерий. Ритмические колебания стенки артерии, обусловленные волной повышенного давления в период систолы, называются артериальным пульсом (скорость распространения пульсовой волны выше скорости крови и равна 5-10 м/c, тогда как линейная скорость крови измеряется сантиметрами в секунду)

Пульсовое давление определяется по разности между систолическим и диастолическим АД и в норме не превышает 30-60 мм рт ст (отображает наполнение пульса). На практике врач, как правило, ориентируется на величину так называемого случайного АД, т. е. на то давление, которое определяется у пациента в любой обстановке в течение суток. Для получения более полного представления о системном АД его следует измерять по утрам натощак (базальное артериальное давление) или через каждые 3 ч на протяжении суток (профиль АД). У здоровых людей суточные колебания систолического АД не превышают 33 мм рт. ст., а диастоличес ко го - 10 мм. рт. ст.

Чем более эластичен сосуд (например, у детей по сравнению со взрослыми), тем больше он растягивается за счет увеличения своего диаметра. Если эластичность сосуда уменьшена, например, при атеросклерозе, растяжение стенки сосуда происходит как бы по его длине. В этих случаях диаметр сосуда увеличивается на небольшую величину, но растяжение захватывает более длинный участок стенки сосуда и пульсовая волна быстрее доходит до периферии. Таким образом, субстрат, по которому передается пульсовая волна, — это кровь. Скорость распространения пульсовой волны определяется свойствами сосудистой стенки. Чем более эластичен сосуд, тем меньше скорость распространения пульсовой волны. При уменьшении эластических свойств сосудистой стенки скорость распространения пульсовой волны увеличивается.

Среднее давление – это давление, устанавливающееся во всей сосудистой системе сразу после остановки сердца (в отсутствие пульсовых колебаний) или усредненное давление за время одного полного сердечного цикла (отражает состояние сосудистого тонуса). В норме оно равно 80-100 мм рт. ст. Среднее артериальное давление определяется тахиосциллографическим методом, а также по формуле: (систолическое АД - диастолическое АД):3 + диастолическое АД. В магистральных сосудах близко к среднему арифметическому между СД и ДД, но не равно ему.