ИЭ / 9 сем (станции+реле) / Экзамен / РЗ 9

.6.pdf

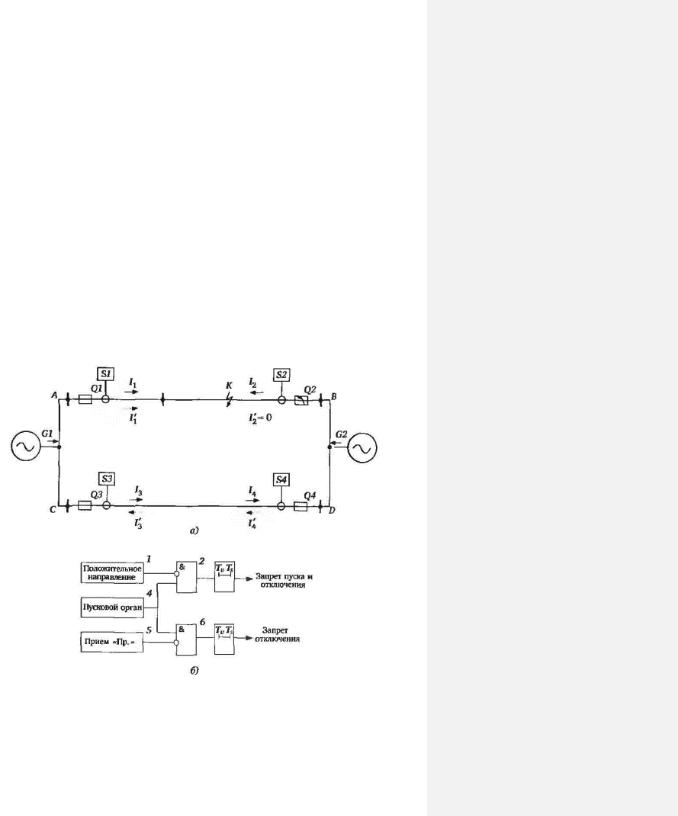

Возможный вариант защиты представлен на рис. 1. Отключающие сиг-

налы формируются блоками 1, фиксирующими нахождение вектора ̅в пер-

вой зоне защиты, передаются к защите противоположного конца передатчи-

ками Пер. и принимаются приемниками Пр. Отключение контролируется (без выдержки времени) сигналами от блока , соответствующего нахождению вектора ̅в результирующей области срабатывания , образованной сово-

купностью всех зон дистанционной защиты, которую называют областью ди-

станционного пуска защиты (рис. 2).

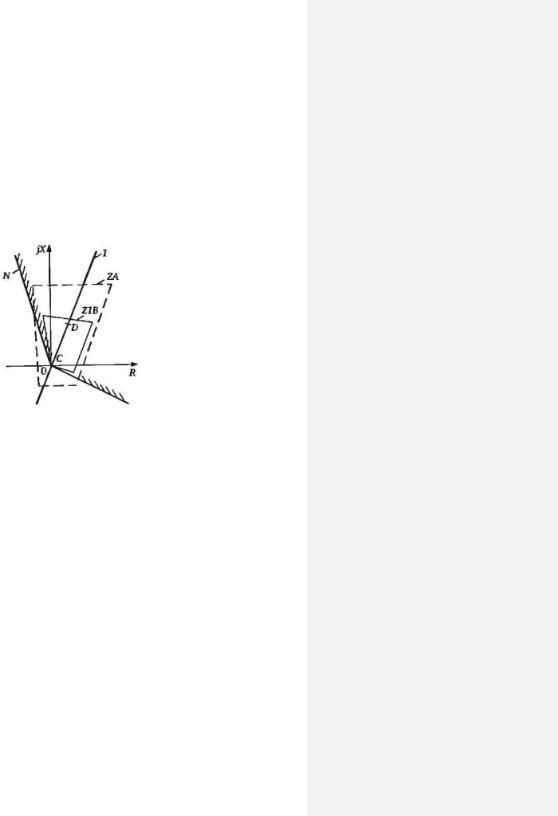

Рисунок 2. Характеристики зоны дистанционного пуска и направленной охватывающей зоны 1; – участок защищаемой линии

Другим возможным вариантом является использование в качестве кон-

тролирующей зоны 1, являющейся направленной зоной, с запасом охваты-

вающей защищаемую линию .

Блоки продления сигналов пуска и приема ( п и пр ) обеспечивают надёжность передачи и приёма отключающих импульсов с учетом возможной разницы времен действия выключателей и измерительных блоков 1, , 1

по концам ВЛ.

Параллельно и независимо от рассматриваемой функции действуют на отключение другие ступени дистанционной защиты (Другие ступени).

2. Защиты на основе обмена разрешающими сигналами

271

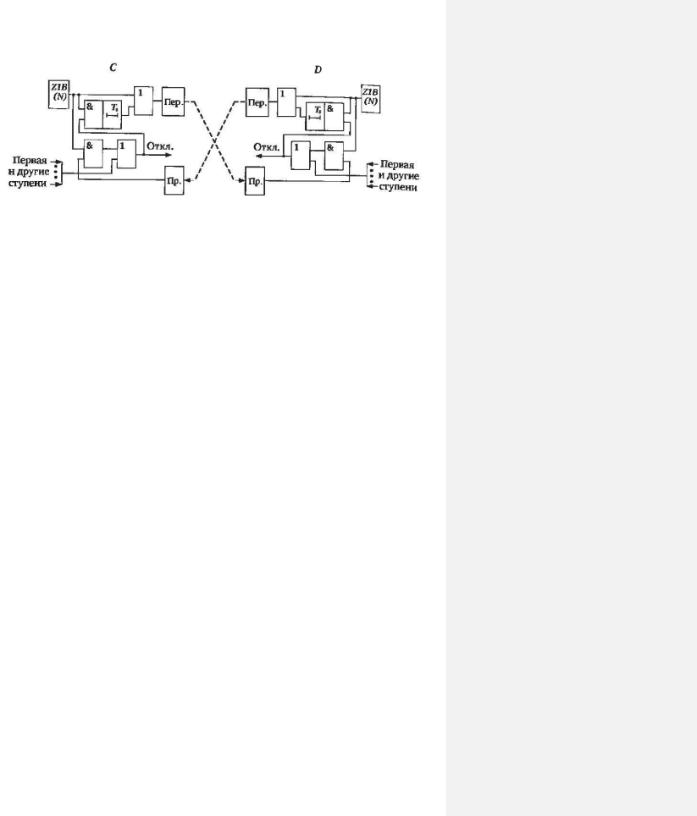

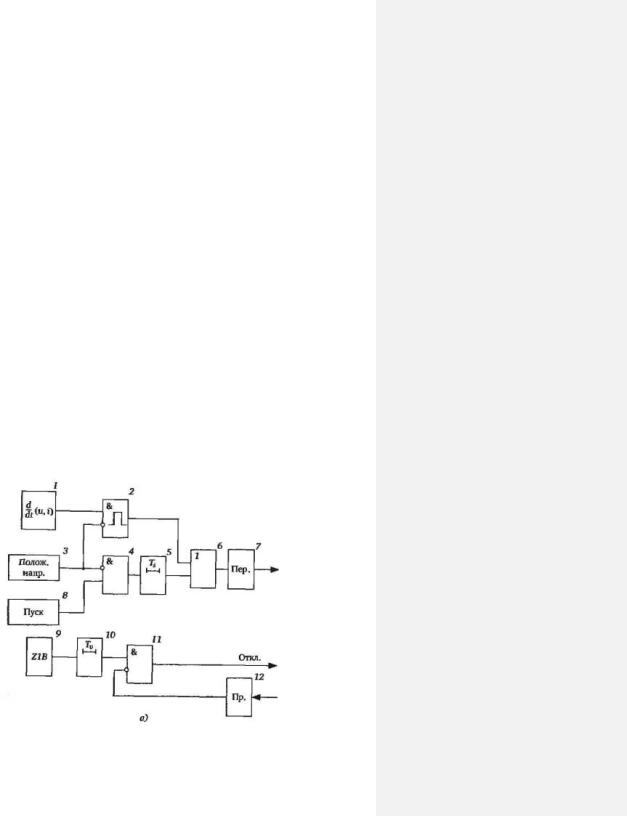

Рисунок 3. Защита на основе обмена разрешающими сигналами В данном случае, в отличие от рассмотренного выше, полный охват ли-

нии при КЗ обеспечивается формированием в защите на каждом конце линии и передачей к защите другого конца разрешающего сигнала от направленной ступени, охватывающей с запасом всю линию. Такой сигнал может быть сфор-

мирован дистанционной ступенью 1 или органом направления мощности

(см. рис. 2).

Сигнал отключения на каждом из концов линии формируется только при приходе разрешающего сигнала с противоположной стороны, что соответ-

ствует направлению мощности на обоих концах от шин в линию, т.е. нахож-

дению КЗ на линии. Рисунок 3 поясняет данное решение.

Отключение происходит при подведении к элементу И (&) сигнала от направленного органа 1 ( ) и приходе разрешающего сигнала с противопо-

ложного конца. Блок продления передаваемого разрешающего сигнала на время обеспечивает надежное срабатывание на противоположном конце ВЛ в случае, если передающий конец отключается быстрее, например, вследствие срабатывания первой ступени 1. При этом продлевающий сигнал создается лишь при выработке команды на отключение защитой рассматриваемого конца ВЛ.

3. Защиты с разрешающим сигналом при слабом питании (с эхо-сиг-

налом)

272

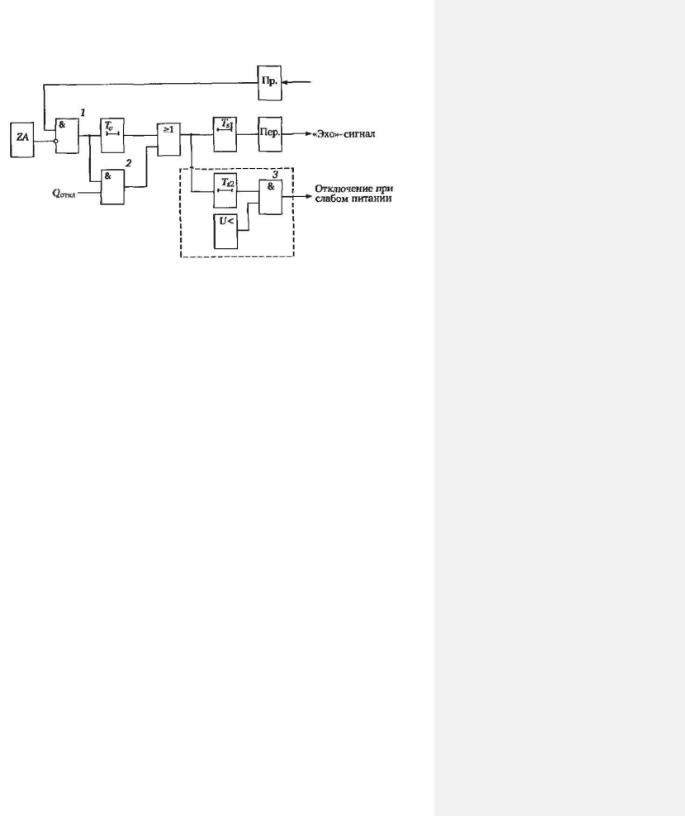

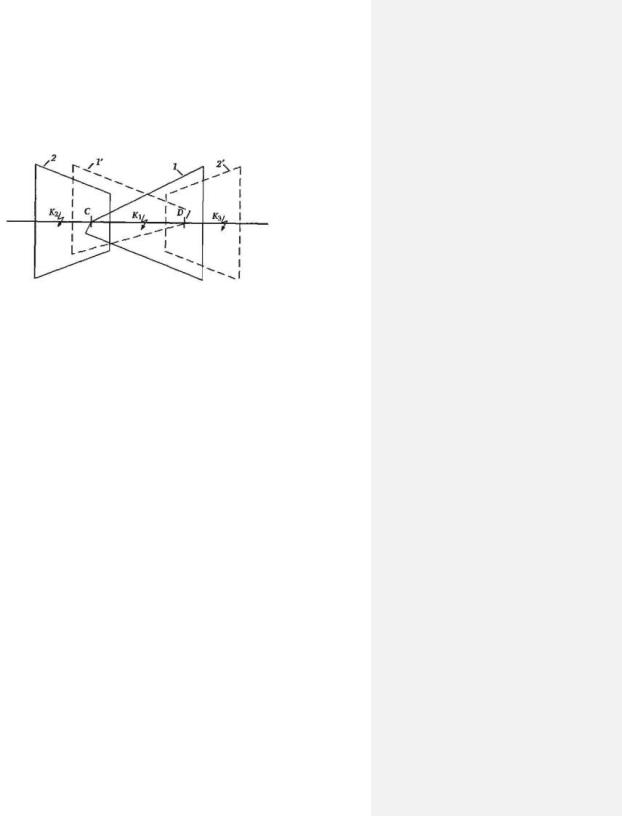

Рисунок 4. Формирование разрешающего эхо-сигнала и сигнала отключения при слабом или одностороннем питании одного из каналов ВЛ

Структура на основе разрешающих сигналов (см. рис. 3) функционирует при срабатывании направленных ступеней защит по обоим концам линии. В

то же время возможны случаи одностороннего питания и «слабого» питания,

когда вследствие сравнительно большого сопротивления источника питания на одной из сторон ВЛ ток через защиту недостаточен для пуска отдельных ступеней. В этом случае невозможно отключение защитой и на противополож-

ном конце линии, где защита запущена, так как на стороне «слабого» питания не формируется разрешающий сигнал для передачи. Для обеспечения отклю-

чения в этом случае защитой на стороне «слабого» питания может быть сфор-

мирован разрешающий «эхо-сигнал», передаваемый на противоположный ко-

нец. Принцип формирования «эхо-сигнала» и цепи отключения на стороне слабого (отсутствующего) питания поясняет рис. 4 (на стороне слабого пита-

ния применяем эту схему).

Наличие «слабого» питания фиксируется при этом приходом разрешаю-

щего сигнала от противоположной стороны с выхода блока Пр. и отсутствием пуска дистанционных ступеней защиты (блока ). В результате возникает сигнал на выходе схемы И (блок 1), который задерживается на время (за-

273

держка на срабатывание), затем продлевается на время 1 (задержка на воз-

врат) и через передатчик Пер. посылается на противоположную сторону (раз-

решающий эхо-сигнал), обеспечивая возможность отключения.

Задержка по времени необходима для того, чтобы исключить ложный

«эхо»-сигнал в случае запаздывания блока , что особенно важно при внеш-

нем КЗ со стороны слабого питания (в этом случае разрешающий эхо-сигнал придет на противоположную сторону, пустится направленный орган противо-

положной стороны 1 ( ) и произойдет излишнее срабатывание).

Если же выключатель на стороне «слабого» питания отключен, то име-

ется сигнал откл, фиксируемый в этом случае логической схемой И (блок 2),

и задержка в передаче «эхо»-сигнала на противоположную сторону устра-

няется. Затем сигнал продлевается на время 1 и через передатчик передается на противоположную сторону.

Для отключения выключателя на стороне «слабого» питания также ис-

пользуется «эхо»-сигнал, продлеваемый на время 2 , при одновременном контроле напряжения (блок <). Контроль сниженного напряжения фикси-

рует факт «слабого» питания. Отдельный контроль напряжения каждой фазы позволяет в этом случае произвести отключения только поврежденной фазы.

Следует отметить, что рассмотренный принцип может быть исполь-

зован только в случае, если при внешних КЗ на стороне «слабого» питания токи через защиту достаточны для ее пуска (то есть для пуска блока ). В

противном случае «эхо»-сигнал будет формироваться и при внешних КЗ, что не всегда допустимо.

Дополнительная информация, необходимая для более глубокого пони-

мания, но которую не нужно расписывать на экзамене (Попов может об этом спросить), помечена *.

*Динамическое блокирование защит с разрешающими сигналами

*Инерционность трактов передачи разрешающих сигналов может при-

вести к неселективному отключению в случае коммутаций в ЭС, например,

274

после отключения внешнего КЗ. В качестве примера на рис. 5, а показано рас-

пределение токов КЗ на параллельных линиях до отключения выключателей

(сплошные линии) и после отключения выключателя 2, когда выключатель

1 еще не отключился (пунктирные линии).

*Указанное может происходить вследствие неодинаковости времени срабатывания защит или действия выключателей. Как видно из рис. 5, при от-

ключении выключателя 2 поврежденной линии происходит переориен-

тация направления мощности на входах защит 3 и 4 неповрежденной линии

. В результате этого вполне реален, например, случай, когда разрешающий сигнал от защиты 3 еще присутствует на приемном входе Пр. защиты 4 (см.

рис. 3), в то время как орган 1, формирующий отключающий сигнал, уже переориентировался в сторону срабатывания, что приводит к отключению вы-

ключателя 4 неповрежденной линии (излишнему срабатыванию).

275

Рисунок 5. Динамическое блокирование защиты на основе обмена разрешаю-

щими сигналами: а – пример КЗ на одной из параллельных линий, б – форми-

рование запрещающих сигналов

*Введение «динамической блокировки» (рис. 5, б) препятствует непра-

вильному действию защит в подобных случаях коммутаций в ЭС. При этом логическими блоками И 2 и 6 фиксируются при запуске пускового органа со-

ответственно отсутствие положительного направления при КЗ и отсутствие разрешающего сигнала с противоположной стороны.

*Блок «Положительное направление» является органом памяти (запоми-

нает предыдущее направление тока), поэтому при отключении выключателя

2 и изменении направления тока на линии блок выдает «0».

*Затем, с выдержками времени , необходимыми для отстройки от воз-

можных замедлений в измерении при КЗ в положительном направлении, про-

исходит запрет на время (задержка на возврат) пуска разрешающего сиг-

нала и запрет отключения. Таким образом, при дальнейшей переориентировке защиты ее действие на время блокируется.

4. Защиты на основе обмена блокирующими сигналами

Непосредственный обмен блокирующими сигналами

276

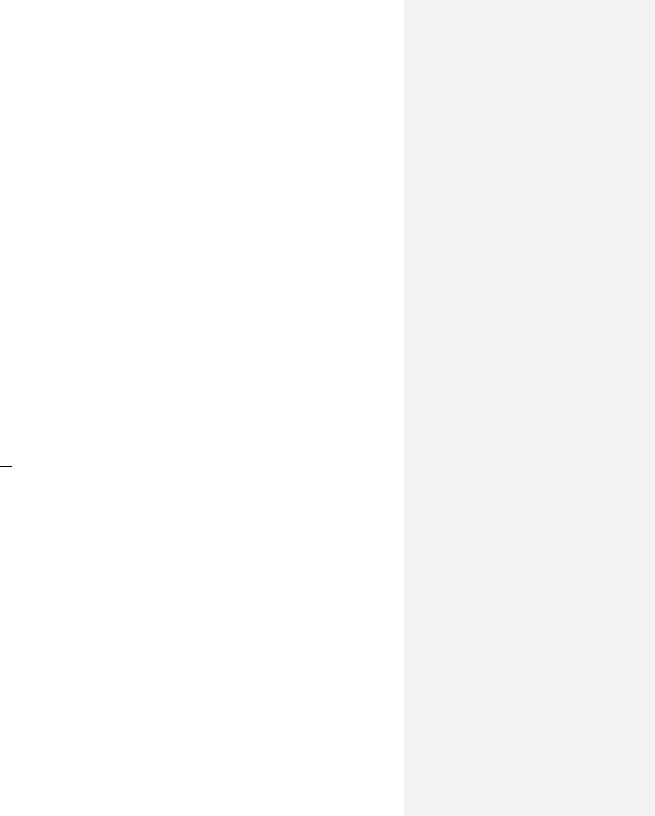

Рисунок 6. Структурная схема защиты на основе обмена блокирующими сиг-

налами (один из концов линии)

В каждой из защит по концам линии имеется чувствительный пусковой орган, запускающийся при внешних КЗ (блок 8 на рис. 6).

Рисунок 7. Зоны действия отключающих (1, 1′) и пусковых (2, 2′) органов Вариант характеристик пускового органа (характеристики 2 и 2′ соот-

ветственно для защит на сторонах и линии) приведен на рис. 7. При сра-

батывании пускового органа происходит запуск передатчика 7, посылающего блокирующий сигнал, препятствующий отключению защитой с противопо-

ложной стороны линии (логическая схема И, блок 11).

При КЗ К1 в зоне действия (рис. 7), блок 3 выявления направления мощ-

ности («Полож. напр.», является органом памяти, т.е. запоминает предыдущее направление тока) блокирует запуск передатчика, т.е. блокирующий сигнал на противоположную сторону не приходит. Отключающий орган 1 , имеющий направленную характеристику срабатывания, охватывающую линию (харак-

теристики 1 и 1′ на рис. 7), срабатывает и обеспечивает отключение КЗ.

При внешнем КЗ на стороне, где направление мощности отрицательно

(от линии к шинам), отсутствует блокировка от блока 3 («0»), запускается блок

8 («1») и передатчиком 7 формируется блокирующий сигнал на противопо-

ложную сторону. Отключение на рассматриваемой стороне не происходит ввиду того, что блок 9 ( 1 ) имеет направленную характеристику и не гене-

рирует отключающий сигнал.

277

При этом передатчики запускаются по факту отсутствия положи-

тельного направления при КЗ. Наличие положительного направления мощ-

ности на противоположной стороне фиксируется отсутствием сигнала от при-

емника 12 (Пр.).

Достоинством данной схемы является независимость действия защиты от качества передачи сигнала при КЗ на линии в случае, если прохождение сигналов на линии затрудняется повреждением линии в месте КЗ. Указанное обусловлено отсутствием необходимости передачи (приема) сигналов при КЗ на защищаемой линии для обеспечения отключения.

Однако отсутствие запуска передатчика при внешнем КЗ ведет к несе-

лективному срабатыванию защиты. Поэтому для обеспечения необходимой селективности пусковой орган 8 должен быть таким образом согласован с от-

ключающим блоком 9 (1) на противоположном конце линии, чтобы обес-

печить с запасом пуск передатчика при внешних КЗ, сопровождающихся за-

пуском блока 9.

Дополнительно для повышения надёжности несрабатывания при

внешних КЗ использованы:

1) блок 1

( , ) запуска передатчика по факту изменения тока или напряже-

ния, формирующий ограниченный по времени импульс запуска (блок 2), бло-

кируемый сигналом от блока 3 по факту фиксации положительного направле-

ния;

2)блок 5 расширения блокирующего импульса (задержка на возврат);

3)блок 10 замедления отключающего импульса на время (задержка на сра-

батывание), обеспечивающий отсутствие срабатывания при внешних КЗ в слу-

чае запаздывания прихода блокирующего импульса с противоположной сто-

роны вследствие запаздывания срабатывания пускового органа и замедления,

вносимого каналом передачи.

*Обмен деблокируемыми сигналами

278

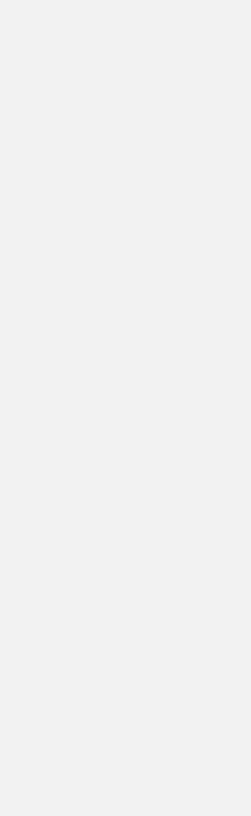

Рисунок 8. Защита на основе обмена деблокирующими сигналами (один из концов ВЛ)

*Недостатком описанного выше принципа с обменом блокирующими сигналами является отсутствие какого-либо сигнала в линии в нормальном ре-

жиме, что не дает возможности контроля состояния канала обмена сигналами.

Обмен деблокируемыми сигналами предполагает наличие в канале связи в нор-

мальном режиме сигнала частотой к для контроля состояния канала пере-

дачи, который при КЗ переключается на частоту р (рис. 8).

*Сигналом р обеспечивается разрешение отключения. Кратковремен-

ное отсутствие обоих сигналов р и к при одновременном запуске пускового органа свидетельствует о КЗ на линии, сопровождаемом подавлением в месте КЗ передаваемых сигналов. В этом случае формируется кратковременный от-

ключающий импульс.

*В нормальном режиме, при отсутствии запуска направленной ступени

1, охватывающей с запасом защищаемую линию, передатчик Пер. генери-

279

рует сигнал к контрольной частоты, который принимается приемником и че-

рез логический элемент 4 обеспечивает сигнализацию исправности канала пе-

редачи (блок Контроль).

*При возникновении КЗ (срабатывание 1) передатчик Пер. переклю-

чается на другую частоту и генерирует сигнал р, принимаемый приемником,

что приводит к переключению логического элемента 5 (на выходе «1») и вы-

работке сигнала отключения Откл. логическим элементом 8.

*При возникновении КЗ на линии, сопровождающемся подавлением пе-

редаваемых сигналов в месте КЗ, сигнал р передается, но на входе приемника

Пр. он отсутствует. Указанное приводит к переключению логического эле-

мента 6 (на выходе «1»). В результате с небольшой задержкой , формируе-

мой элементом 9, через элемент 10 формируется кратковременный сигнал от-

ключения длительностью к (элемент 10 через к блокирует отключение), по-

сле чего происходит блокирование отключающей цепи до нового появления разрешающего сигнала р. В этом случае блокирование снимается с выдерж-

кой времени на возврат к′ элемента 10.

*При внешнем КЗ отключения не происходит ввиду отсутствия сраба-

тывания ступени 1 на одном из концов линии (на другой конец, где пу-

стился орган 1, не приходит разрешающий сигнал с противоположной сто-

роны, поэтому сигнал Откл. не формируется).

*Элемент 2 необходим для продления посылаемого сигнала на время ,

обеспечивая надежное отключение на противоположном конце ВЛ.

*Данная структура обеспечивает как быстрое отключение при КЗ в зоне,

так и контроль канала передачи сигналов. Фактически, это схема на основе обмена разрешающими сигналами с дополнительной функцией контроля ка-

нала передачи.

280