Лекция 6 2012

.doc

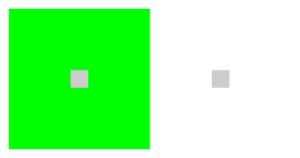

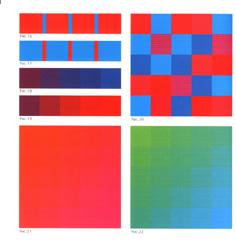

Рис. 18 Последовательный контраст

Например, если рассматриваемый объект является зеленым, то его последовательный образ должен иметь дополнительный красный цветовой тон (рис. 18). Однако если говорить точнее, то, по данным одного из самых известных специалистов в области цветового зрения, С. В. Кравкова, цвета, возникающие по контрасту, не вполне соответствуют цветам дополнительным. Если смотреть на ахроматический квадратик несколько секунд, а затем перевести взгляд на квадратик на белом фоне, то увидим, что белое поле станет розовым.

Действительно, селективная адаптация зрительной системы к какому-нибудь спектрально чистому свету высокой интенсивности в последовательном образе продолжается несколько секунд, в течение которых цвет зрительной сцены имеет цветовой тон, дополнительный к начальному адаптирующему свету. Эффект можно продемонстрировать, непрерывно рассматривая круглый образец красного цвета на белом фоне в течение тридцати секунд. После того как красный образец убран, на его месте наблюдается последовательный образ в виде круга ненасыщенного зеленого цвета. По истечении нескольких секунд последовательный образ исчезает, постепенно слегка изменяя свой цвет. Этот эффект является результатом селективной десенсибилизации одного типа рецепторов колбочек. Фотопигменты в селективно адаптированных колбочках регенерируют, чтобы вернуться к прежнему балансу чувствительности с другими колбочками, последовательный образ постепенно слабеет и исчезает.

Обращается внимание на то, что рис. 18 может служить примером и одновременного контраста – одинаковые ахроматические квадратики по-разному выглядят на разных фонах. Здесь присутствует и светлотный контраст, и контраст по цветовому тону. Рисунок наглядно демонстрирует, что не существует изолированного восприятия только одного вида контраста, в реальности мы наблюдаем совокупность различных видов контрастов, создающих впечатление, часто значительно отличающееся от восприятия изолированных цветов.

Последовательные образы имеют практические следствие для технолога по цвету, который должен тщательно избегать проведения оценки цветового тона после наблюдения площадей спектрально селективного света высокой интенсивности. Для того чтобы свести до минимума влияние последовательного образа на критические оценки цвета, наблюдения должны проводиться после рассматривания в течение некоторого времени большой, равномерно освещенной ахроматической поверхности.

Чем больше освещенность и контраст при сравнении цветов, тем лучше виден объект, следовательно, меньше нагрузка на зрение. Следует обратить внимание на то, что слишком большая яркость отрицательно воздействует на зрение. Как правило, большая яркость связана не со слишком большой освещенностью, а с очень большими коэффициентами отражения (например, зеркальным отражением). При большой яркости имеет место слишком интенсивная засветка сетчатки, и разлагающийся светочувствительный материал не успевает восстанавливаться (регенерироваться) – возникает явление ослепленности. Такое явление, например, возникает, если смотреть на раскаленную нить лампы накаливания, обладающей большой яркостью.

Другое пространственное свойство цвета, имеющее отношение к вышеупо- мянутому последовательному образу, связано с наблюдением быстродействующего стимула. При времени наблюдения менее 0,1 секунды для многих цветовых тонов наблюдается постепенное снижение чистоты. Для многих быстрых импульсов (продолжительностью порядка 3 миллисекунд) монохроматические световые потоки области спектра от 490 до 520 нм воспринимаются ахроматическими, то есть белыми или серыми. Полагают, что этот эффект происходит из-за того, что ахроматическая система имеет более короткое скрытое состояние реакции, чем хроматическая система. Это свойство зрения обеспечивает основу гетерохромной мигающей фотометрии, в которой светлоту световых потоков, имеющих малые различия по длинам волн, можно сравнивать независимо от их различий в цветности.

Ощущение цвета можно вызвать тогда, когда рисунок с множеством белых и черных стимулов периодически освещается белым светом с частотой много меньшей той, которая требуется для того, чтобы вызвать состояние критического слияния мельканий (частота, при которой свет более не воспринимается мелькающим). Они известны как цвета Фехнера. Это иллюзорные цвета, которые субъективно воспринимаются при вращении со скоростью 5 - 20 об/сек черно-белого диска (диска Бэнхема), на котором на белой половине круга нанесены концентрические черные дуги. Это позволяет воспринимать некоторые цвета без изменения какого-либо свойства длины волны освещающего света, даже в тех случаях, когда диск содержит только черные линии на фоне нейтрального цвета. Цвета зависят от конфигурации рисунка и скорости вращения.

Для дизайнеров и художников представляет интерес понятие «контраст в изобразительном искусстве – сопоставление некоторых противоположных качеств, способствующее их усилению». Художник применяет контрасты для повышения эмоциональной и эстетической привлекательности произведения. По Иттену существует семь видов контрастов [21]. Это:

1. Контраст по цвету

2. Контраст светлого и темного

3. Контраст холодного и теплого

4. Контраст дополнительных цветов

5. Симультанный контраст

6. Контраст по насыщенности

7. Контраст по площади цветовых пятен.

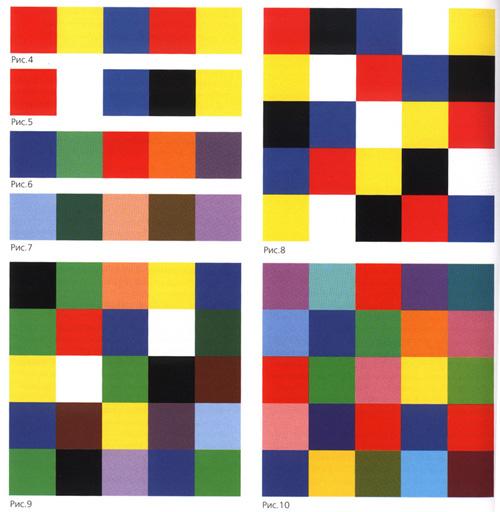

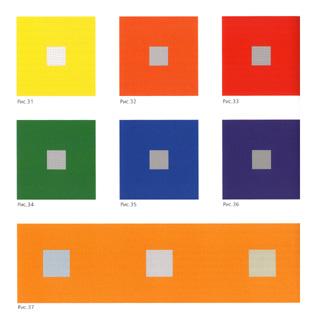

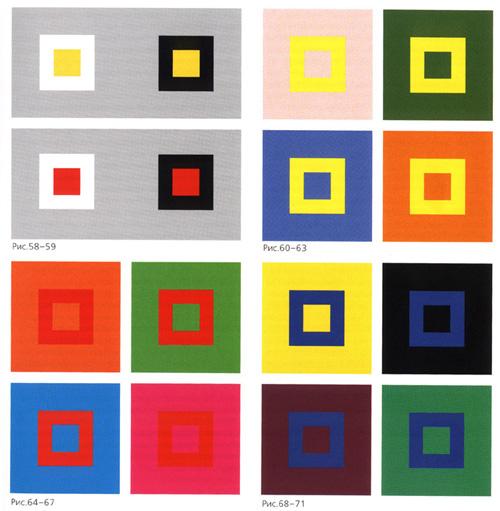

Рис. 19 Иллюстрации Иттена различных видов контраста

Студентам предлагается самостоятельно проработать все виды цветового контраста по Иттену.

Цветовые явления, связанные с яркостью. Эффект Пуркине (традиционно все пишут Пуркинье). Спектральная чувствительность глаза, обусловленная действием фоторецепторов всех типов, максимальна в зелёной (точнее, желто-зеленой) области (длина волны около 555 нм). Следовательно, в дневное время глаз наиболее чувствителен к желто-зеленому свету. При понижении освещённости кривая относительной спектральной световой эффективности смещается в сине-зелёную область, к длине волны 505 нм. Именно это смещение максимума цветовой чувствительности при переходе от дневного к ночному зрению приводит к явлению, впервые замеченному Пуркине, который в 1825 г. обнаружил, что части дорожных столбов, окрашенные в красный и синий цвета, днем выглядят одинаковыми по яркости, а на рассвете синий кажется более ярким, чем красный. В [40] этот эффект описывается как «уменьшение светлоты красного света по сравнению со светлотой синего света, когда яркость уменьшена без изменения спектрального состава».

Эффект Бецольда-Брюкке – изменение цветового ощущения при изменении уровня яркости в пределах, соответствующих области дневного зрения [40]. Взаимосвязь между восприятием цветового тона и уровнем освещенности известны более полутора веков. Различие в цветовом тоне (воспринимаемой доминирующей длине волны) доходит до 30 нм. Когда условия наблюдения в пределах, соответствующих области дневного зрения, изменяются от низких до высоких уровней, восприятие зеленовато-синих цветовых тонов изменяется в сторону более голубых, в то время как зеленовато-желтые и красные цветовые тона выглядят более желтыми. Исключения: цветовые реакции, вызываемые тремя длинами волн (приблизительно 475 нм, 500 нм и 575 нм), при изменениях яркости остаются практически постоянными. Эффект известен как сдвиг цветового тона Бецольда-Брюкке, по фамилиям двух исследователей, независимо описавших его в 1870 году.

Другим цветовым явлением, связанным с изменениями в яркости освещения, является изменение, происходящее с воспринимаемой чистотой всех цветов. Чистота очень тускло освещаемых цветов воспринимается относительно низкой, при промежуточных уровнях яркости цвета воспринимаются максимально чистыми, и при экстремально высоких яркостях чистота всех цветов вновь становится относительно низкой.

Эффект Гельмгольца-Кольрауша. Когда спектральная чистота отраженного света увеличивается, он также воспринимается увеличивающимся по светлоте, даже если яркость остается постоянной. Это явление первоначально было описано в середине XIX века Гельмгольцем, а исследовал его Кольрауш в 1920 годы. В настоящее время оно известно как эффект Гельмгольца-Кольрауша.

«Теоретические исследования цвета на службе у художественной практики. Опыт работы ленинградских лабораторий в 20-30-х годах». Доклад на эту тему сделала на одном из Всесоюзных семинаров по цвету Э.М. Лущеко - преподаватель теории цвета ЛИСИ [10, стр. 14].

Психофизиологические исследования часто направлялись запросами художественной практики Большой вклад в это направление внесли художники круга М.В. Матюшина и К.С. Малевича. М.В. Матюшин строил работу мастерской на основе гипотезы о закономерной зависимости живописного образа от условий восприятия. Достоинство зрения заключается не только в том, чтобы как можно лучше рассмотреть подробности, но и в том, чтобы лучше охватить целое. Целостный образ при этом не является суммой частей независимых и неизменных, целое собирается из частей, подчиненных друг другу и деформирующихся в зависимости от целого. Группа цветов в условиях единой цветовой композиции не равна сумме цветов, рассматриваемых в отдельности. В его лаборатории проводились исследовательские работы: по изменению воспринимаемой глазом формы предметов под влиянием различных цветов, активность зрительного восприятия цвета при быстром и длительном смотрении, изменение цвета и формы во времени под влиянием контраста, активность реакции зрительных центров на разнофактурную массу, осязательное осознание пространств и др.

Результатом исследования влияния цвета на форму были следующие выводы: геометрические формы, окрашенные в холодные цвета, воспринимаются как ограненные, теплые цвета способствуют восприятию форм, как округлых. Даже острые формы, окрашенные в теплые цвета, теряют остроту углов. Цвет может способствовать восприятию форм как вытянутых по вертикали или горизонтали.

Многие художники констатировали влияние расстояния на характер восприятия цвета. Исследования (в эксперименте сравнивался цвет, занимающий все поле зрения испытуемого с тем же цветом, расположенным на определенном фоне и воспринимаемом на расстоянии), проведенные в Институте мозга перед Второй мировой войной, показали, что не все цвета на черном фоне кажутся более яркими, а на белом – более темными, что на ахроматическом фоне происходит восприятие цвета, фиксирующее изменение его не только по светлоте, но и по насыщенности и цветовому тону, что не подтверждает закон одновременного контраста. Например, оранжевый цвет краснеет на белом и черном фонах, желтый на белом фоне приобретает оранжевый оттенок, а на черном – зеленеет, зеленый на белом фоне голубеет. Восприятие цветов на красном, желтом, зеленом и синем фонах оказалось не соответствующим контрастным изменениям. На желтом фоне фиолетовый и пурпурный воспринимаются покрасневшими, а на синем фоне оранжевый и красный приближаются к синему ц3вету фона, а не удаляются от него, чего следовало бы ожидать по закону одновременного контраста.

Только на красном и зеленом фоне изменение воспринимаемых цветов следует закону одновременного контраста.

Изменения отдельных цветов, воспринимаемых на расстоянии, влияет на изменение системы цветов: воспринимаемые на расстоянии пространственные смеси цветов выглядят также, как выглядят вблизи оптические смеси тех же цветов, изменившихся на расстоянии. Это приводит к тому, что на расстоянии смешиваются, например, не оранжевые цвета с зелеными, а красно-оранжевые с зелено-голубыми. Холодные цвета теряют свою насыщенность в большей степени, чем теплые, поэтому сочетание зеленых и оранжевых пятен может дать на расстоянии оранжево-розовый тон вместо желто-оранжевого.

. Однако древние живописцы вносили коррекцию в свои произведения в расчете на изменение восприятия цвета на большом расстоянии. К примеру, лица, изображенные на никейских мозаиках, вблизи выглядят желто-зелеными, а на расстоянии приобретают теплый оттенок.

Эти результаты исследований приведены для того, чтобы показать, как может отличаться восприятие цветов на расстоянии от классических канонов и что все идеи надо проверять экспериментально.