- •Глава I. Предмет и значение логики

- •§ 1. Мышление как предмет изучения логики

- •§ 2. Понятие о логической форме и логическом законе.

- •§ 3. Логика и язык

- •Глава II понятие

- •§ 1. Понятие как форма мышления

- •§ 2. Содержание и объем понятия

- •§ 3. Виды понятий

- •§ 4. Отношения между понятиями

- •§ 5. Определение понятий

- •§ 6. Деление понятий. Классификация

- •§ 7. Ограничение и обобщение понятий

- •§ 8. Операции с классами (объемами понятий)

- •Глава III суждение

- •§ 1. Общая характеристика суждения

- •§ 2. Простое суждение

- •§ 3. Сложное суждение и его виды

- •§ 4. Выражение логических связок (логических постоянных) в естественном языке

- •§ 5. Отношения между суждениями по значениям истинности

- •§ 6. Деление суждений по модальности

- •Глава IV основные законы (принципы) правильного мышления

- •§ 1. Понятие о логическом законе

- •§ 2. Законы логики и их материалистическое понимание

- •§ 3. Использование формально-логических законов в обучении

- •Глава V умозаключение

- •§ 1. Общее понятие об умозаключении

- •§ 2. Дедуктивные умозаключения

- •§ 3. Выводы из категорических суждений посредством их преобразования

- •§ 4. Простой категорический силлогизм1

- •I. Правила терминов

- •§ 5. Сокращенный категорический силлогизм (энтимема)

- •§ 6. Сложные и сложносокращенные силлогизмы (полисиллогизмы, сориты, эпихейрема)

- •§ 7. Условные умозаключения

- •§ 8. Разделительные умозаключения

- •§ 9. Условно-разделительные (лемматические) умозаключения

- •§ 10. Непрямые (косвенные) выводы

- •§ 11. Индуктивные умозаключения и их виды

- •§ 12. Виды неполной индукции

- •I вид. Индукция через простое перечисление (популярная индукция)

- •II вид. Индукция через анализ и отбор фактов

- •III вид. Научная индукция

- •§ 13. Индуктивные методы установления причинных связей

- •§ 14. Дедукция и индукция в учебном процессе

- •§ 15. Умозаключение по аналогии и его виды. Использование аналогий в процессе обучения

- •Глава VI логические основы теории аргументации

- •§ 1. Понятие доказательства

- •§ 2. Прямое и непрямое (косвенное) доказательство

- •§ 3. Понятие опровержения

- •I. Опровержение тезиса (прямое и косвенное)

- •II. Критика аргументов

- •III. Выявление несостоятельности демонстрации

- •§ 4. Правила доказательного рассуждения.

- •II. Правила по отношению к аргументам

- •III. Правила к форме обоснования тезиса (демонстрации) и ошибки в форме доказательства

- •§ 5. Понятие о софизмах и логических парадоксах

- •§ 6. Доказательство и дискуссия

- •Глава VII гипотеза

- •§ 1. Гипотеза как форма развития знаний

- •§ 2. Построение гипотезы и этапы ее развития

- •§ 3. Способы подтверждения гипотез

- •§ 4. Опровержение гипотез

- •§ 5. Примеры гипотез, применяющихся на уроках в школе

- •Глава VIII роль логики в процессе обучения

- •§ 1. Логическая структура вопроса

- •§ 2. К. Д. Ушинский и в. А. Сухомлинский о роли логики в процессе обучения

- •§ 3. Развитие логического мышления младших школьников

- •§ 4. Развитие логического мышления учащихся в средних и старших классах на уроках литературы, математики, истории и других предметов

- •Глава IX этапы развития логики как науки и основные направления современной символической логики

- •§ 1. Краткие сведения из истории классической и неклассической логик

- •§ 2. Развитие логики в связи с проблемой обоснования математики

- •§ 3. Многозначные логики

- •§ 4. Интуиционистская логика

- •§ 5. Конструктивные логики

- •§ 6. Модальные логики

- •§ 7. Положительные логики

- •§ 8. Паранепротиворечивая логика

§ 4. Отношения между понятиями

Предметы мира находятся друг с другом во взаимосвязи и взаимообусловленности. Поэтому и понятия, отражающие предметы мира, также находятся в определенных отношениях.

Далекие друг от друга по своему содержанию понятия, не имеющие общих признаков, называются несравнимыми (например, «безответственность» и «нитка»; «романс» и «кирпич»), остальные понятия называются сравнимыми.

Сравнимые понятия делятся по объему на совместимые (объемы этих понятий совпадают полностью или частично) и несовместимые (объемы которых не совпадают ни в одном элементе).

Типы совместимости: равнозначность (тождество), перекрещивание, подчинение (отношение рода и вида)

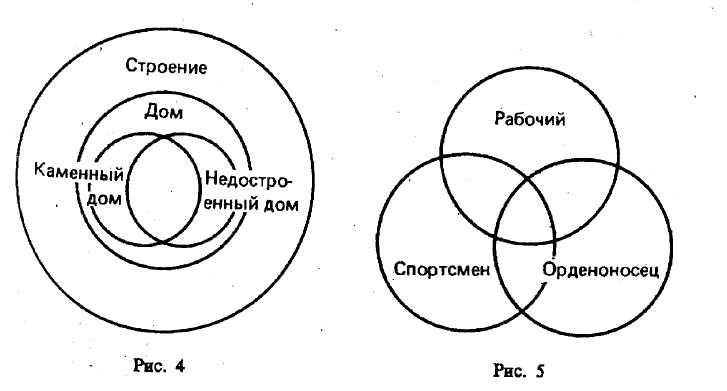

Отношения между понятиями изображают с помощью круговых схем (кругов Эйлера3), где каждый круг обозначает объем понятия (рис. 3). Если понятие единичное, то оно также изображается кругом.

Равнозначными (или тождественными) называются понятия, которые различаются по своему содержанию, но объемы которых совпадают, т. е. в них мыслится или одноэлементный класс, или один и тот же класс предметов, состоящий более чем из одного элемента. Примеры равнозначных понятий: 1) «река Волга»; «самая длинная река в Европе»; 2) «автор рассказа «Человек в футляре»; «автор комедии «Вишневый сад»; 3) «равносторонний прямоугольник»; «квадрат»; «равноугольный ромб». Объемы тождественных понятий изображаются кругами, полностью совпадающими.

Понятия, объемы которых частично совпадают, т. е. содержат общие элементы, находятся в отношении перекрещивания. Примерами их являются следующие пары: «колхозник» и «ор-деноносец»; «школьник» и «филателист»; «спортсмен» и «студент». Они изображаются пересекающимися кругами (см. рис. 3). В заштрихованной части двух кругов мыслятся студенты, являющиеся спортсменами, или (что одно и то же) спортсмены, являющиеся студентами, в левой части круга А мыслятся студенты, не являющиеся спортсменами. В правой части круга В мыслятся спортсмены, которые не являются студентами.

Отношение подчинения (субординации) характеризуется тем, что объем одного понятия целиком включается (входит) в объем другого понятия, но не исчерпывает его. Это отношение вида и рода; А — подчиняющее понятие («млекопитающее»), В — подчиненное понятие («кошка»).

Типы несовместимости: соподчинение, противоположность, противоречие

Соподчинение (координация) — это отношение между объемами двух или нескольких понятий, исключающих друг друга, но принадлежащих некоторому, более общему родовому понятию (например, «ель», «береза», «сосна» принадлежат объему понятия «дерево»). Они изображаются отдельными неперекрещивающимися кругами внутри более обширного круга. Это виды одного я того же рода.

В отношении противоположности (контрарности) находятся объемы таких двух понятий, которые являются видами одного и того же рода, и притом одно из них содержит какие-то признаки, а другое эти признаки не только отрицает, но и заменяет их другими, исключающими (т. е. противоположными признаками). Слова, выражающие противоположные понятия, являются антонимами. Антонимы широко используются в обучении. Примеры противоположных понятий: «храбрость» — «трусость»; «белая краска» — «черная краска». Объемы последних двух понятий разделены объемом некоторого третьего понятия, куда, например, входит «зеленая краска».

В отношении противоречия (контрадикторности) находятся такие два понятия, которые являются видами одного и того же рода, и при этом одно понятие указывает на некоторые признаки, а другое эти признаки отрицает, исключает, не заменяя их никакими другими признаками. Если одно понятие обозначить А (например, «высокий дом»), то другое понятие, находящееся с ним в отношении противоречия, следует обозначить не-А (т. е. «невысокий дом»). Круг Эйлера, выражающий объем таких понятий, делится на две части (А и не-А) и между ними не существует третьего понятия. Например, бумага может быть либо белой, либо небелой; человек бывает честным или нечестным; животное — млекопитающим или немлекопитающим и т. д. Понятие А является положительным, а понятие не-А — отрицательным.

Понятия А и не-А также являются антонимами.

Примеры. Определить отношения между следующими понятиями; изобразить эти отношения кругами Эйлера (рис. 4, 5): 1. Дом, недостроенный дом, 2. Спортсмен, рабочий,

каменный дом, строение. орденоносец.